【精品】溶解度与溶度积

- 格式:pdf

- 大小:3.84 MB

- 文档页数:23

溶度积和溶解度关系 -回复《溶度积和溶解度关系》溶度积和溶解度是研究溶液中物质溶解程度的重要概念。

溶解度可以理解为单位体积溶剂中能够溶解的溶质的最大量,通常用摩尔浓度表示。

而溶度积是指溶固与溶液中物质浓度之间的关系,通常用数学公式表示。

在化学领域,溶度积有着广泛的应用,对于研究溶液的饱和度、离子反应等具有重要意义。

溶度积可以用以下公式表示:AgCl(s) ⇌ Ag+(aq) + Cl-(aq)Ksp = [Ag+][Cl-]其中,AgCl表示溶解度相对较小的固体物质。

[Ag+]和[Cl-]分别表示溶解度相对较大的阳离子和阴离子的浓度,Ksp表示溶度积常数。

溶度积常数代表了固体在饱和条件下溶解生成离子的程度。

溶度积常数越大,表示溶质在溶液中溶解程度越大。

溶度积常数越小,表示溶质的溶解度越小。

溶度积和溶解度之间存在着密切的关系。

溶解度可以通过溶度积常数来计算,反之亦然。

实际上,溶度积常数是溶解度的量化指标。

当溶液中溶质浓度达到溶度积常数对应的浓度时,溶液被认为是饱和的。

如果溶液中溶质浓度小于溶度积常数对应的浓度,则溶液被认为是亚饱和的。

如果溶液中溶质浓度大于溶度积常数对应的浓度,则溶液被认为是过饱和的。

溶度积和溶解度之间的关系还可以通过溶解度曲线来描述。

溶解度曲线是指在一定温度下,溶液中溶质浓度(溶解度)与溶度积常数的变化关系图。

溶解度曲线的形状与溶液中物质的性质密切相关。

有些物质的溶解度曲线一直上升,即随溶液的浓度不断增加。

而有些物质的溶解度曲线在达到一定浓度后会开始下降。

这种差异主要取决于物质的晶体结构和离子间作用力。

总的来说,溶度积和溶解度是研究溶液中物质溶解程度的重要指标。

它们的关系告诉我们溶质在溶液中的溶解程度,从而对溶液的饱和度和离子反应进行定量分析。

因此,进一步研究溶度积和溶解度的关系对于深入理解溶液的物理化学性质具有重要意义。

溶度积和溶解度

溶度积和溶解度之间的转换关系可以用下式表示:

溶度积(m)=溶解度(S)×温度(T)

溶度积和溶解度是两个涉及溶解的概念。

溶度积是指溶解在固定体积中的最大质量,而溶解度是指在固定温度和压力条件下,1单位体积的溶解剂中可以溶解的最大质量。

如果想要转换溶度积和溶解度,需要使用质量守恒定律。

这个定律表明,在固定温度和压力下,溶解剂和溶解物的总质量是不变的。

所以,溶度积和溶解度之间的关系可以用下面的方程表示:

溶解度= 溶度积/ 体积

这个方程表明,溶解度是溶度积除以体积得到的。

例如,如果你知道某种物质的溶度积是100克,它在100毫升的体积中溶解,那么它的溶解度就是1克/毫升。

注意:溶解度是一个物质的溶解能力的度量,它是对一个物质的性质的描述。

而溶度积是一个物质的溶解性的度量,它是对一个溶解系统的性质的描述。

溶度积常数与溶解度的关系溶解度与溶解度积常数之间有着密切的联系,溶解度积常数即溶解度的影响因素,因此理解溶解度积常数对于熟练地进行溶液对离子化合物的溶解是很重要的。

什么是溶解度积常数?溶解度积常数(常称氧化物积常数)是物质溶解度的量度,它表明在溶液中,物质可以按一定的比例被氧化或还原,而不影响溶液的总电荷数。

溶解度积常数可以从基本的氧化/还原反应中得出,依赖于活性化能,熔点和沸点,因为它们具有相应的氧化物稳定性。

氧化物积常数用特定的方程来计算,这种方程一般被称为P-L公式,主要表示根据活性化能的不同,体系的溶解度可能存在不同的情况。

由此可见,氧化物积常数只能推测溶液中壳片的行为,而不能真实反映实际的溶液情况。

溶解度的衡量是一种物理学概念,用来描述溶液中溶质的含量。

当给定温度下,一定质量浓溶液与溶质的质量成比例时,此溶质的溶解量被定义为溶解度。

溶解度作为一个定量概念,它通常用每千克水中溶解的溶质质量(以克或毫克计)来表示。

它是测定溶液中溶质含量的重要指标,并用此指标与溶解度积常数相关联,以确定离子质量随温度的变化情况。

溶解度积常数与溶解度之间具有密切的联系,溶解度依赖于溶解度积常数,两者一般有相同的影响因素。

由于溶解度是温度的函数,而氧化物积常数也是温度的函数,因此温度对溶解度积常数及其对应的溶解度均有影响。

通常情况下,溶解度随温度的增加而增大,而氧化物积常数也随着温度的升高而增加,因此较低的温度下溶解的能力较低,溶解度相应地也较小。

反之,较高的温度下,溶解度积常数较高,溶解度也相应增大。

此外,溶解度与溶解度积常数也受物质性质和浓度的影响。

例如,氧化剂和还原剂之间的氧化/还原反应受其特性和浓度的影响,这会对溶解度和相应的溶解度积变量产生影响。

此外,物质的电负性也会影响溶解度和相关的氧化物积常数,由于带电态的离子可以产生离子对,反过来增加溶解度。

综上所述,溶解度积常数与溶解度之间有着密切的关系,溶解度积常数是溶解度的影响因素,由此可见,理解溶解度积常数对于熟练地进行溶液对离子化合物的溶解是很重要的。

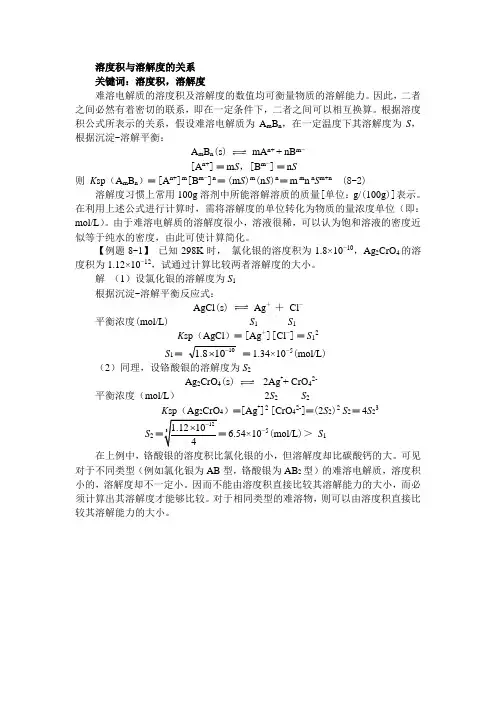

溶度积与溶解度的关系关键词:溶度积,溶解度难溶电解质的溶度积及溶解度的数值均可衡量物质的溶解能力。

因此,二者之间必然有着密切的联系,即在一定条件下,二者之间可以相互换算。

根据溶度积公式所表示的关系,假设难溶电解质为A m B n,在一定温度下其溶解度为S,根据沉淀-溶解平衡:B n(s)mA n+ + nB m−A[A n+]═ m S,[B m−]═ n S则K sp(A m B n)═ [A n+]m[B m−]n ═ (m S)m(n S)n ═ m m n n S m+n(8-2)溶解度习惯上常用100g溶剂中所能溶解溶质的质量[单位:g/(100g)]表示。

在利用上述公式进行计算时,需将溶解度的单位转化为物质的量浓度单位(即:mol/L)。

由于难溶电解质的溶解度很小,溶液很稀,可以认为饱和溶液的密度近似等于纯水的密度,由此可使计算简化。

【例题8-1】已知298K时,氯化银的溶度积为1.8×10−10,Ag2CrO4的溶度积为1.12×10−12,试通过计算比较两者溶解度的大小。

解(1)设氯化银的溶解度为S1根据沉淀-溶解平衡反应式:AgCl(s)Ag++Cl−平衡浓度(mol/L)S1S1K sp(AgCl)═ [Ag+][Cl−]═ S12S1 ═10⨯═ 1.34×10−5(mol/L)8.1-10(2)同理,设铬酸银的溶解度为S2AgCrO4(s)2Ag++ CrO42-平衡浓度(mol/L)2S2 S2K sp(Ag2CrO4)═[Ag+]2 [CrO42-]═(2S2)2S2═4S23S2 6.54×10−5(mol/L)>S1在上例中,铬酸银的溶度积比氯化银的小,但溶解度却比碳酸钙的大。

可见对于不同类型(例如氯化银为AB型,铬酸银为AB2型)的难溶电解质,溶度积小的,溶解度却不一定小。

因而不能由溶度积直接比较其溶解能力的大小,而必须计算出其溶解度才能够比较。

高中化学溶解度与溶度积关系题解题方法总结在高中化学学习中,溶解度与溶度积关系是一个重要的知识点。

理解和掌握这个关系对于解题非常关键。

本文将总结一些解题方法,帮助高中学生或他们的父母更好地理解和应用这个知识点。

一、溶解度与溶度积的概念溶解度指的是在一定温度下,溶液中能够溶解的溶质的最大量。

溶度积是指在一定温度下,溶质溶解所达到的平衡时,溶液中溶质的浓度与溶质的各个离子的浓度的乘积。

溶解度与溶度积之间存在着一定的关系,通过这个关系可以推导出一些重要的结论。

二、溶解度与溶度积的关系1. 溶解度与溶度积的大小关系溶解度与溶度积之间存在着正比关系。

当溶度积大于溶解度时,溶液处于过饱和状态,会发生结晶现象;当溶度积等于溶解度时,溶液处于饱和状态,溶质的溶解和析出达到平衡;当溶度积小于溶解度时,溶液处于亚饱和状态,可以继续溶解溶质。

2. 溶度积的计算方法溶度积的计算方法是根据溶质的离子化方程式得出的。

以AB为例,其离子化方程式为:AB(s) ⇌ A+(aq) + B-(aq)。

溶度积的表达式为:Ksp = [A+] * [B-],其中,[A+]和[B-]分别表示溶质的各个离子的浓度。

三、解题方法1. 计算溶解度题目中通常给出溶质的溶解度,要求计算溶度积。

此时,我们可以根据溶质的溶解度,确定溶质的浓度,然后根据离子化方程式计算溶度积。

例如,题目给出某化合物的溶解度为0.1mol/L,要求计算其溶度积。

根据溶解度可知,该化合物在溶液中的浓度为0.1mol/L。

假设该化合物的离子化方程式为AB2 ⇌ A2+ + 2B-,则溶度积的表达式为Ksp = [A2+] * [B-]^2。

代入浓度可得Ksp = (0.1) * (0.1)^2 = 0.001。

2. 比较溶度积的大小题目中通常给出多个溶度积,要求比较它们的大小。

此时,我们可以根据溶度积的大小关系,判断溶解度的大小关系。

例如,题目给出化合物A的溶度积为1.0 × 10^-3,化合物B的溶度积为1.0 ×10^-4,要求比较它们的溶解度。

溶解度与溶解度积的关系与计算溶解度是指某一物质在一定条件下在溶剂中溶解的最大量。

而溶解度积则是指当溶解度达到平衡时,溶质离子活度的乘积。

一、溶解度和溶解度积的关系溶解度与溶解度积有着密切的关系。

溶解度决定了溶液中的溶质浓度,而溶解度积则描述了溶液中的离子浓度。

根据溶解度积的定义,当溶液中溶质开始溶解时,离子的浓度会达到平衡。

此时,溶解度积就成为了一个恒定值,与溶质溶解度直接相关。

二、计算溶解度积计算溶解度积需要知道溶质的溶解度,并使用溶解度积公式。

溶解度积公式与溶质的化学方程式有关,以二元电解质AB为例,假设其溶解度为s,则其离子浓度可以表示为s,并且AB的溶解度积可表示为Ksp。

Ksp = [A+][B-] = s²其中[A+]和[B-]分别表示溶解度s所代表的A和B离子的浓度。

三、影响溶解度积的因素1. 温度:一般来说,溶解度积随着温度的升高而增大。

因为在高温下,溶质的分子能量增加,导致更多分子从固态转变为溶解态,增加了溶解度。

2. 压力:对溶解度积没有直接的影响,因为溶解度积只与溶质在溶液中达到平衡时的溶质浓度有关。

3. pH值:对于部分带电的化合物来说,pH值的变化可以影响其溶解度。

在一些情况下,pH值的变化可以改变化合物的电离程度,进而影响溶解度。

四、应用案例以钙的溶解度积为例。

假设钙的溶解度为s,根据化学方程式Ca(OH)2 ⇌ Ca2+ + 2OH-,可列出溶解度积公式。

Ksp = [Ca2+][OH-]² = s(2s)² = 4s³根据实验结果或其他相关信息,可以得到溶解度s的数值,进而计算出溶解度积Ksp。

结语:溶解度和溶解度积是描述溶液中离子浓度的重要参数。

通过计算溶解度积,我们可以了解溶质在溶液中溶解的情况。

同时,掌握影响溶解度积的因素,有助于我们更深入地理解溶解过程的原理。

在化学和其他相关领域中,溶解度积的计算和应用具有重要的意义。

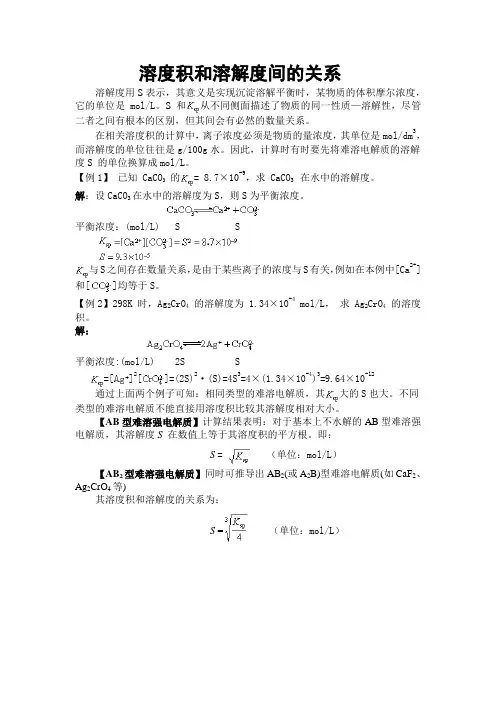

溶度积和溶解度间的关系

溶解度用S表示,其意义是实现沉淀溶解平衡时,某物质的体积摩尔浓度,它的单位是mol/L。

S 和从不同侧面描述了物质的同一性质—溶解性,尽管二者之间有根本的区别,但其间会有必然的数量关系。

在相关溶度积的计算中,离子浓度必须是物质的量浓度,其单位是mol/dm3,而溶解度的单位往往是g/100g水。

因此,计算时有时要先将难溶电解质的溶解度S 的单位换算成mol/L。

【例1】已知 CaCO3的= 8.7×10-9,求 CaCO3在水中的溶解度。

解:设CaCO3在水中的溶解度为S,则S为平衡浓度。

平衡浓度:(mol/L) S S

与S之间存在数量关系,是由于某些离子的浓度与S有关,例如在本例中[Ca2+]和[]均等于S。

【例2】298K 时,Ag2CrO4的溶解度为 1.34×10-4 mol/L,求 Ag2CrO4的溶度积。

解:

平衡浓度:(mol/L) 2S S

=[]2[]=(2S)2·(S)=4S3=4×(1.34×10-4)3=9.64×10-12

通过上面两个例子可知:相同类型的难溶电解质,其大的S也大。

不同类型的难溶电解质不能直接用溶度积比较其溶解度相对大小。

【AB型难溶强电解质】计算结果表明:对于基本上不水解的AB型难溶强电解质,其溶解度S在数值上等于其溶度积的平方根。

即:

S= (单位:mol/L)

【AB2型难溶强电解质】同时可推导出AB2(或A2B)型难溶电解质(如CaF2、Ag2CrO4等)

其溶度积和溶解度的关系为:

S =(单位:mol/L)。

溶解度s与溶度积ksp的关系

联系:溶度积与溶解度均可表示难溶电解质的溶解性,两者之间可以相互换算。

区别:溶度积是一个标准平衡常数,只与温度有关。

而溶解度不仅与温度有关,还与系统的组成、pH值的改变及配合物的生成等因素有关。

溶解度与溶度积关系Ksp与溶解度(Q)的关系可以判断在一定条件下沉淀能否生成或溶解:

1、Q

Ksp:溶液过饱和,有沉淀析出;

2、Q=Ksp:溶液饱和,处于平衡状态;

3、Q

Ksp:溶液未饱和,无沉淀析出。

溶解度平衡常数,反渗透装置对原水中的溶剂、溶质选择透过,在浓水侧因溶剂的减少而产生了浓缩,当浓水侧溶解固形物浓缩出现因浓度积大于溶解度平衡常数时就会结晶析出,对反渗透装置带来危害。

增加系统的溶解度平衡常数可用加阻垢剂的方式,阻垢剂能够增加溶解固形物的溶解度。

什么是溶解平衡实际上,溶解度往往取决于溶质在水中的溶解平衡常数。

这是平衡常数的一种,反映溶质的溶解-沉淀平衡关系,当然它也可以用于沉淀过程(那时它叫溶度积)。

因此,溶解度与温度关

系很大,也就不难解释了。

达到化学平衡的溶液便不能容纳更多的溶质(当然,其他溶质仍能溶解),我们称之为饱和溶液。

在特殊条件下,溶液中溶解的溶质会比正常情况多,这时它便成为过饱和溶液。

在一定温度和压力下,物质在一定量溶剂中溶解的最大量。

化学教学资源分享溶解度与溶解度积的计算方法化学教学资源分享——溶解度与溶解度积的计算方法在化学实验教学中,溶解度与溶解度积的计算是一个重要的内容。

溶解度表示在一定温度下,单位溶剂中所能溶解的最大溶质量或溶质的最大浓度;而溶解度积则是指溶解过程中溶质生成的离子的浓度乘积。

本文将为您介绍溶解度与溶解度积的计算方法。

一、溶解度的计算方法溶解度的计算通常根据溶解度的定义公式进行。

在一定温度下,溶质A的溶解度(S)可以表示为溶解度物质量(M)与溶液体积(V)的比值:S = M / V其中,溶解度的单位可以是克/升(g/L)、摩尔/升(mol/L)等,具体根据实际情况选择。

二、溶解度积的计算方法溶解度积是指溶质在溶解过程中生成的离子浓度乘积。

对于一般的离子化合物AB,其溶解度积(Ksp)可根据离子反应动力学及溶解度之间的关系进行计算。

1. 离子反应方程式首先,我们需要了解化学反应方程式,即溶质离子在溶液中的离解与结合反应。

以一般的正离子化合物AB为例,它的离子反应方程式可以表示为:AB(s) ⇌ A+(aq) + B-(aq)其中,AB表示溶质离子化合物的固体,A+与B-分别表示离解后的正离子与负离子。

2. 溶解度积的定义根据离子反应方程式,我们可以得到离解的平衡常数表达式:Ksp = [A+] * [B-]其中,[A+]与[B-]分别表示离解后正离子A+与负离子B-的浓度。

3. 溶解度积的计算根据溶解度的定义,我们可以得到溶剂中溶质A的溶解度(S)与离解后的离子浓度[A+]的关系:S = [A+]将这个关系代入溶解度积的定义式中,可得到以下计算公式:Ksp = S^2其中,S表示溶解度,^2表示平方。

需要注意的是,溶解度积的数值与溶解度的单位有关,所以在计算过程中需要保持一致。

三、溶解度与溶解度积的应用溶解度和溶解度积的应用广泛,在化学实验教学中经常用于:1. 判断盐的溶解性通过计算溶解度积及溶解度,可以判断某些离子化合物在特定温度下是否能溶解。