高中地理海底地形的分布

- 格式:ppt

- 大小:7.39 MB

- 文档页数:3

南海的海底地形南海的深度比渤、黄、东海要大。

除北、西、南三面靠大陆附近深度较浅外,中部和东部水深大都在2 000米以上。

南海平均水深1100米,最大深度5 567米。

南海的海底地貌类型齐全,既有宽广的大陆架,又有较陡的大陆坡和辽阔的深海盆地。

海底地势西北高,东部和中部低。

海盆四周边缘分布着大陆架;大陆架以外为阶梯状下降的大陆坡,中国东沙、西沙、中沙和南沙群岛等即为分布在大陆坡山脊上的礁岛;在大陆坡的终止处进入南海深海盆地。

在南海东部,从我国台湾岛至吕宋、巴拉皇岛等地,出现一系列岛弧和海槽(沟)相伴分布的格局。

南海大陆架非常宽广,主要分布在北、西、南三面。

其中,南部大陆架宽度最宽,北部次之,西部和东部狭窄。

北部和西北部大陆架,大致为中国台湾南端至海南岛以南的华南沿岸及越南北部沿岸的浅水区,海底坡度平均为3′40″。

陆架宽190~280公里,一般超过250公里。

北部湾为水深小于100米的浅海,平均水深40米左右,全属大陆架。

该湾地形与渤海颇为相似,北部和西部较浅(20~40米),中部和东南部较深(50~60米)。

该湾海底地势由西北向东南倾斜,最深处在海南岛西南近海,达90多米。

南海西部越南沿海大陆架较窄,南北两端宽约50公里,中间仅20公里;坡度较大。

南海东部均为岛架,台湾岛至吕宋岛一带岛架很窄,仅 5~10公里,坡度达50′~1°40′。

巴拉望附近岛架宽30~60公里,坡度一般为17′。

南海南部和西南部大陆架为巽他陆架的一部分,是世界上最宽的陆架之一,宽度超过300公里。

南海西部和东部陆架是以侵蚀为主的侵蚀—堆积型陆架,而南部和北部的大陆架则为堆积型陆架。

南海的大陆坡分布在水深150~3 600米之间,呈阶梯状下降,大致从150米开始,海底坡度明显地逐渐变陡,由平坦的大陆架变为陡坡,并隔以深沟。

约在1000~1800米深处,地形转缓,成为断续相连的平坦面,宽达数百公里。

在平坦面的外侧,又是个急陡坡,至3600米附近大陆坡终止,到达南海深海平原。

【高中地理】高中地理知识点:海底地形的分布海底地形:从大陆边缘到海洋中心,海底地形分为大陆架、大陆坡、洋盆和大洋中脊。

大陆隆:也被称为大陆基地。

它是一条从大陆坡脚向洋盆缓慢倾斜的海底沉积带。

深度约为1500-5000米。

它在大陆坡附近更陡,在海盆附近更慢。

大陆隆升主要分布在大西洋、印度洋、北冰洋和南极洲周围。

海隆:从深海海床上缓缓下降的高地。

它呈长条状或近似圆形,比海床高数百米,宽数百公里。

海山:海底1000米以上的死火山和活火山,坡度为5°-15°。

深海海底的火山呈点状、椭圆形或狭窄。

世界海底地形类型示意图及特征:海底地形:消亡边界岩石为何比生长边界的老?生长边界,即洋脊(中脊)部分,不断形成岩石。

新生成的岩石将旧岩石推到山脊两侧,旧岩石消失,直到被推到灭绝边界。

显然,灭绝边界处的岩石将比生长边界处的岩石更古老。

由此可以得出结论:靠近山脊的岩石更年轻;相反,年龄越大。

相关高中地理知识点:地球的内部圈层地球内圈的划分依据:是地震波的传播方式和传播速度。

地震波内部和地球内部结构图:圆圈范围特征莫霍面以上固态:平均厚度17千米(大陆部分平均厚度约33千米,海洋部分平均厚度约为6千米)。

地势越高,地壳越厚。

莫霍面(在地面以下33km处,P波和S波的波速显著增加)地幔莫霍面和古腾堡之间具有固态特征,主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,铁、镁含量由上至下逐渐增加。

古腾堡表面(在距表面2900公里的深度,P波减慢,S波消失)地核古腾堡下组成物质可能是极高温度和高压状态下的铁和镍。

可分为内核和外核;外核物质呈液态或熔融状态,内核呈固态。

地震波概念:当地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播,这种弹性波即为地震波。

分类特点传播速度所经物质状态共同点纵波更快固体、液体、气体所有这些都会随着穿过的物体的性质而变化横波固体不连续性:波速突然发生变化的面岩石圈范围:它包括整个地壳和由岩石组成的上地幔顶部(软流圈上方)。

【高中地理】高中地理必修:海底地貌海水覆盖下的固体地球表面形态的总称。

海底有高耸的海山,起伏的海丘,绵延的海岭,深邃的海沟,也有坦荡的深海平原。

纵贯大洋中部的大洋中脊,绵延8万千米,宽数百至数千千米,总面积堪与全球陆地相比。

大洋最深点11034米,位于太平洋马里亚纳海沟,超过了陆上最高峰珠穆朗玛峰的海拔高度(8846.27米)。

深海平原坡度小于千分之一,其平坦程度超过大陆平原。

整个海底可分为大陆边缘、大洋盆地和大洋中脊三大基本地貌单元,及若干次一级的海底地貌单元。

①大陆边缘。

为大陆与洋底两大台阶面之间的过渡地带,约占海洋总面积的22%。

通常分为大西洋型大陆边缘(又称被动大陆边缘)和太平洋型大陆边缘(又称活动大陆边缘)。

前者由大陆架、大陆坡、大陆隆3个单元构成,地形宽缓,见于大西洋、印度洋、北冰洋和南大洋周缘地带。

后者陆架狭窄,陆坡陡峭,大陆隆不发育,而被海沟取代,可分为两类:海沟-岛弧-边缘盆地系列和海沟直逼陆缘的安第斯型大陆边缘,主要分布于太平洋周缘地带,也见于印度洋东北缘等地。

②大洋盆地。

位于大洋中脊与大陆边缘之间,一侧与中脊平缓的坡麓相接,另一侧与大陆隆或海沟相邻,占海洋总面积的45%。

大洋盆地被海岭等正向地形分割,构成若干外形略呈等轴状,水深约在4000~5000米左右的海底洼地,称海盆。

宽度较大、两坡较缓的长条状海底洼地,叫海槽。

海盆底部发育深海平原、深海丘陵等地形。

长条状的海底高地称海岭或海脊,宽缓的海底高地称海隆,顶图面平坦、四周边坡较陡的海底高地称海台。

③大洋中脊。

地球上最长最宽的环球性洋中的山系,占海洋总面积的33%。

大洋中脊分脊顶区和脊翼区。

脊顶区由多列近于平行的岭脊和谷地相间组成。

脊顶为新生洋壳,上覆沉积物极薄或缺失,地形十分崎岖。

脊翼区随洋壳年龄增大和沉积层加厚,岭脊和谷地间的高差逐渐减小,有的谷地可被沉积物充填成台阶状,远离脊顶的翼部可出现较平滑的地形。

与陆地地貌一样,海底地貌也是内部和外部力量的结果。

2024年高中人教版地理选修二《海洋地理》知识点归纳01海底主要地貌类型l 从大陆边缘到大洋中心,海底地形依次为大陆架、大陆坡、洋盆和洋中脊l 大陆架:分布在大陆边缘的浅海地区。

l 大陆坡:分布在大陆架的外缘。

洋盆、海沟、海岭分布在大洋底。

02海底扩张学说、板块构造学说的主要观点l 海底扩张学说认为:大洋底部地壳是不断生成——扩张——消亡的过程,是地幔中物质对流的结果。

洋中脊是地壳的诞生处,新洋壳不断生长,随着地幔物质的对流向两侧推开,海底不断扩张形成洋盆。

l 板块构造学说认为:地球岩石圈是由板块构成的,形成六大板块。

板块内部相对稳定,很少发生变形,板块边界则是全球最活跃的构造带。

l 大陆板块与大洋板块在交接处碰撞,大洋板块因密度大,位置较低,向大陆板块俯冲至地幔,洋壳在高温作用下融为岩浆。

l 板块的俯冲带动洋底下倾,陷落,形成了地球表面最洼的地方——海沟。

如太平洋西部的马里亚纳海沟l 大陆板块受挤上拱,隆起形成岛弧或海岸山脉。

如亚洲东部的库页岛、日本群岛、台湾岛、菲律宾群岛等l 在陆地上会形成海岸山脉,如北美洲西海岸的落基山脉、南美洲西海岸的安第斯山脉。

如果是大陆板块与大陆板块相碰撞,都比较坚硬,则形成高大的山脉。

如喜马拉雅山脉就是亚欧板块与印度洋板块相碰撞产生的。

03海底地形的形成和分布规律l 板块在进行碰撞挤压,板块边界处于消亡状态。

如果是大洋板块与大陆板块相撞挤压,一软一硬,在海上就会形成深海沟,;在海陆交界处会形成岛弧或弧形列岛,;04海底地形的形成和分布规律l 板块在进行碰撞挤压,板块边界处于消亡状态。

如果是大洋板块与大陆板块相撞挤压,一软一硬,在海上就会形成深海沟,;在海陆交界处会形成岛弧或弧形列岛,;05不同海区海水温度随水深的变化规律l 海洋在垂直方向上,由于太阳辐射首先到达海水表面,海水导热率又很低,海水的温度随深度增加而递减,只是在表层海水以下,海水温度随水深变化不大,特别是1000米以下的水温变化很小,经常保持着低温状态。

![[全]高中地理(钓鱼岛、大陆架、洋流、四大渔场)考点详解](https://uimg.taocdn.com/12b40a957375a417876f8f3e.webp)

高中地理(钓鱼岛、大陆架、洋流、四大渔场)考点详解•1、海底的地形海底地形可以分为三类:大陆边缘(大陆架、大陆坡、大陆隆、海沟等)、大洋盆地、大洋中脊,具体的地形如下:①大陆架:陆地向海洋的自然延伸,坡度较缓,水深<200m;②大陆坡:大陆架向外延伸形成的陡坡,水深200~4000m;③岛弧和海沟:主要分布在大陆边缘和洋盆的过渡地带,火山地震较多;④洋盆:地形较为平坦,分布着海底火山、丘陵、山脉等,水深4000~6000m,地壳活动较为稳定;⑤洋中脊:中轴为裂谷,是海洋地壳的诞生地,板块的生长边界。

一般来说,由陆地到海洋,依次为:大陆架——大陆坡——大洋盆地(洋盆)——大洋中脊(洋中脊),如下图所示。

图1 海底的地形•2、世界洋流的分布沿着一定方向的大规模海水运动,叫做洋流。

按照洋流的性质(冷、暖),可以将洋流分为两种类型:暖流、寒流。

①暖流:从水温高的海区流向水温低的海区,带来了大量的海洋暖湿气流,对沿岸气候“增温增湿”,带来充足的水汽和降水。

②寒流:从水温低的海区流向水温高的海区,对沿岸气候“降温减湿”,大气稳定,天气晴朗。

世界的洋流流动方向,如下图所示:图2 世界洋流的分布例题我国钓鱼岛附近海域,有丰富的渔业资源,其主要原因是()A. 地处大陆架,生物光合作用强B. 有寒流经过C. 位于河流入海口,营养盐类丰富D. 盛行上升补偿流答案:A精讲精析:(1)分析钓鱼岛的地理位置。

①钓鱼岛位于我国的东海,位于我国台湾和日本之间,位于大陆架,海水较浅,光线充足,有利于生物的光合作用,因此鱼类的饵料丰富;②河流入海口处的营养盐类丰富,但钓鱼岛并不位于河流的入海口,因此选项C错误。

(2)分析钓鱼岛附近的洋流。

①寒流与暖流交汇,或者盛行上升补偿流的地区,鱼类饵料丰富,渔业资源丰富;②但钓鱼岛附近为日本暖流,没有和寒流交汇,也不是上升补偿流,因此选项B、D错误。

总结•四大渔场的成因本节例题的难度适中,解题思路为:①根据钓鱼岛的地理位置,分析渔业资源丰富的原因(海水较浅,光照充足);②分析钓鱼岛附近的洋流性质(日本暖流)。

第二节海底地形的分布思维激活我们知道地球被誉为“蓝色星球",那是因为地球表面有3/4以上被海水覆盖。

可你知道吗?地球表面的平均海拔在海平面2 000米以下呢!神秘的海底世界到底是什么样的呢?提示:海底地形大体分为大陆架、大陆坡和洋底等。

洋底是海洋的主体部分,约占海洋总面积的80%。

海底地貌有海岭、海盆、海沟、海丘、海山、海渊和海底高原等。

太平洋洋底地形复杂多样,可分为四部分,即大陆边缘、过渡带、大洋床和大洋中脊,尤其是具有以岛弧—海沟系为代表的明显过渡带。

大西洋海底地形特点之一是大陆架面积较大;其二是洋底中部有一条南北延伸的海岭,整条海岭蜿蜒成“S”形,把大西洋分隔成与海岭平行伸展的东、西两个深水海盆。

大西洋东部地区,特别在北半球的热带和亚热带,有许多水下浅滩.印度洋海盆,是世界各大洋中最为复杂的,其大陆架要比大西洋的大陆架稍窄一些,其宽度各地不等。

北冰洋海底地貌的突出特点就是大陆架非常宽广;另一特点是起伏不平,一系列海岭、海盆、海槽和海沟交错分布。

北冰洋中部有一横贯的海底山岭,洋底山地坡度大、陡峭,有火山喷发,是构造断裂褶皱山。

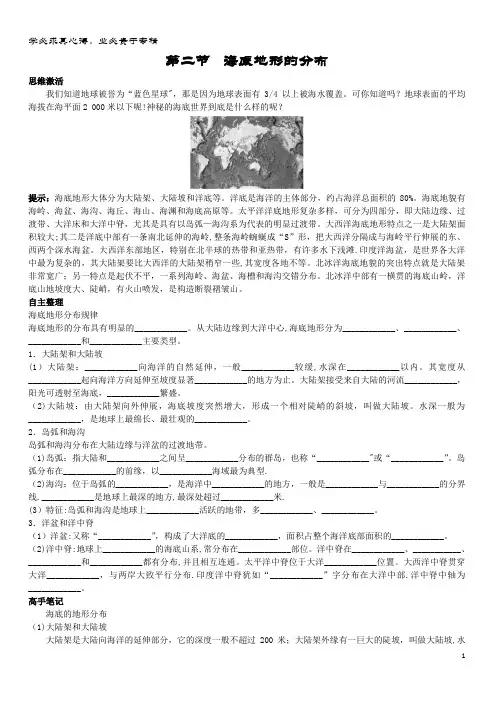

自主整理海底地形分布规律海底地形的分布具有明显的____________。

从大陆边缘到大洋中心,海底地形分为____________、____________、____________和____________主要类型。

1.大陆架和大陆坡(1)大陆架:____________向海洋的自然延伸,一般____________较缓,水深在____________以内。

其宽度从____________起向海洋方向延伸至坡度显著____________的地方为止。

大陆架接受来自大陆的河流____________,阳光可透射至海底,____________繁盛。

(2)大陆坡:由大陆架向外伸展,海底坡度突然增大,形成一个相对陡峭的斜坡,叫做大陆坡。

水深一般为____________,是地球上最绵长、最壮观的____________。

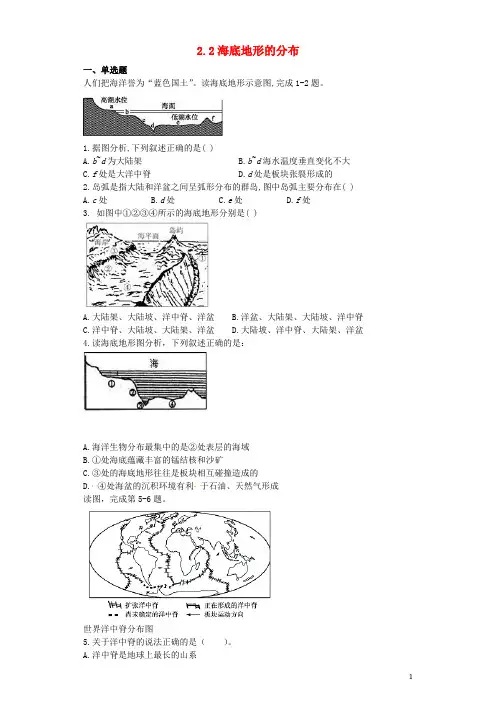

2.2海底地形的分布一、单选题人们把海洋誉为“蓝色国土”。

读海底地形示意图,完成1-2题。

1.据图分析,下列叙述正确的是( )A.b~d为大陆架B.b~d海水温度垂直变化不大C.f处是大洋中脊D.d处是板块张裂形成的2.岛弧是指大陆和洋盆之间呈弧形分布的群岛,图中岛弧主要分布在( )A.c处B.d处C.e处D.f处3. 如图中①②③④所示的海底地形分别是( )A.大陆架、大陆坡、洋中脊、洋盆B.洋盆、大陆架、大陆坡、洋中脊C.洋中脊、大陆坡、大陆架、洋盆D.大陆坡、洋中脊、大陆架、洋盆4.读海底地形图分析,下列叙述正确的是:A.海洋生物分布最集中的是②处表层的海域B.①处海底蕴藏丰富的锰结核和沙矿C.③处的海底地形往往是板块相互碰撞造成的D.④处海盆的沉积环境有利于石油、天然气形成读图,完成第5-6题。

世界洋中脊分布图5.关于洋中脊的说法正确的是()。

A.洋中脊是地球上最长的山系B.太平洋.大西洋.印度洋中均有分布,北冰洋没有C.贯穿大洋中部,与两岸大致平行D.中轴为裂谷,多发火山.地震6.图中有一段尚未确定的洋中脊,其通过了________海峡()。

A.麦哲伦B.德雷克C.莫桑比克D.白令下图为“贯穿南美大陆及大陆东西两侧海底地形剖面示意图”(垂直与水平方向不依同一比例尺绘制),读图完成第7-9题。

7.图中海底岩石年龄最年轻的是()。

A.甲处B.丙处C.丁处D.戊处8.大洋板块与大陆板块的明显分界线是()。

A.乙处B.丁处C.己处D.辛处9.生物资源最丰富的是()。

A.乙处B.戊处C.己处D.庚处读“我国南海海底地形示意图”,完成第10-12题10.海洋生物繁盛的海域是()。

A.甲.乙两地B.乙.丙两地C.乙.丁两地D.甲.丙两地11.图中大陆沿海地区,为减轻台风、海浪对海岸带的破坏,正在努力扩大恢复的生态工程为()。

A.基塘农业生态工程B.以海堤为主的防护工程C.红树林生态工程D.以落叶阔叶林为主的防护林工程12.有关图中丁的说法正确的是()。

高中地理(台风的分布、海底地形、六大板块)考点详解•1、台风的分布台风,是热带气旋的一种(中心风速≥12级),主要发生在热带、副热带的海洋上(水温≥26.5℃)。

世界的台风分布如下图所示,主要有3个规律:①南北半球:北半球较多(76%),南半球较少(24%);②大陆东西:大陆东侧较多,大陆西侧较少;③纬度高低:赤道附近(5°以内)的台风极少,主要发生在南北纬的5°~20°,亚洲东部、北美洲东部可以向北延伸到30°N左右。

图1 世界台风的分布•2、海底地形海底地形可以分为三类:大陆边缘(大陆架、大陆坡、大陆隆、海沟等)、大洋盆地、大洋中脊,具体的地形如下:①大陆架:陆地向海洋的自然延伸,坡度较缓,水深<200m;②大陆坡:大陆架向外延伸形成的陡坡,水深200~4000m;③岛弧、海沟:主要分布在大陆边缘和洋盆的过渡地带,火山地震较多;④洋盆:地形较为平坦,分布着海底火山、丘陵、山脉等,水深4000~6000m,地壳活动较为稳定;⑤洋中脊:中轴为裂谷,是海洋地壳的诞生地,板块的生长边界。

图2 海底地形例题下图为北太平洋局部海底地形图,读图回答下列问题。

(1)图中①②④三处,表层海水温度最低的是______,原因主要是______。

(2)2011年12月18日,③处一艘船只的舷窗破损进水,主要的自然原因可能是______。

A. 天气严寒B. 台风影响C. 海浪和海水冲击D. 海水污染严重(3)④处的海底地形为_____,形成的主要原因是________。

答案:(1)④,纬度高(2)AC(3)海沟,大洋板块与大陆板块碰撞,大洋板块向下俯冲。

精讲精析:(1)分析①②④地的表层海水温度。

纬度,是影响表层海水温度的主要因素,另外寒流和暖流、淡水汇入等都会影响海水的温度。

①②④三地中,④处纬度最高,因此表层海水温度最低。

(2)分析船只面临的自然灾害。

③地位于55°N左右,因此天气严寒,同时位于西风带,容易受到海浪和海水的冲击。

《海底地形的分布》教学设计一、课标要求本课为人教版选修二第二章第二节,课标要求根据海底景观图或海底地形图,判断不同海底地形,并归纳海底地形的分类。

二、三维目标 1.知识与技能识记海底地形的分布规律及特征2.过程与方法阅读海底地形景观图或海底地形图,3.情感、态度与价值观培养学生热爱自然、培养科学兴趣和探究精神三、教材分析及学情分析本节的部分内容专业性较强,有一些新概念,如洋盆、海沟等,本节主要介绍了海底地形的分布情况,主要考察学生的认知识记情况,以及等值线图的判读。

通过前面的学习,学生已掌握陆地地形的分布情况,特别是高二年级的学生,已具备基本的读图能力及从地图上提取、分析、归纳地理信息的能力。

四、教学理念知识课堂,趣味课堂,生活课堂!五、教学方法采用小组展示、小组竞赛、合作探究、提问、启发诱导等方式相结合六、教学媒体多媒体课件七、教学过程一、课程导入播放电影《海王》剪辑片段导入,在课程开始之前,老师想和大家分享一段视频,共同领略海底世界的奇幻想象。

从中国古代《西游记》中四海龙王和水晶宫,到西方神话中的海王,古今中外,人们对海底世界的探索从未停止。

影片中我们欣赏到大西洋底炫目美丽的亚特兰蒂斯,也看到海沟族领地的阴暗诡谲,让人望之生畏。

那么真正的海底地形究竟如何,让我们今天共同走进蓝色大海的传说,探究海底地形的分布。

二、学习目标展示,使学生明确重点几种海底地形的特点及分布规律三、新课讲授【创设情境,背景探究】(一)人类对海底地形的探索为了探知海底地形地貌,人们进行了不懈的探索。

1925~1927年期间,德国“流星”号船考察南大西洋,首次揭示了洋底地形。

1953年以来,开始使用精密的回声测深仪获得越来越多的洋底地形剖面。

人们发现,洋底也和陆地一样,有高耸的海山,起伏的海丘,绵长的海岭,深邃的海沟,也有坦荡的深海平原。

大洋最深点深11034米,位于太平洋马里亚纳海沟,这一深度超过了陆上最高峰珠穆朗玛峰的海拔高度(8844.43米)。

第二章海岸与海底地形2.2 海底地形的分布相关素材水覆盖之下的固体地球表面形态。

由于海水的掩盖,海底地形起伏难以直接观察。

早期的铅锤测深法,费时多,精度低。

20世纪20年代以来,船舰在航行途中运用了回声测深仪,能够快速地测出海底深度,结合精确定位,得以揭示海底地形真相。

1925~1927年期间,德国“流星〞号船考察南大西洋,首次揭示了洋底地形的起伏不亚于陆地。

1953年以来,使用精密的回声测深仪获得越来越多的洋底地形剖面。

至1967~1969年期间,大西洋、太平洋和印度洋的立体地貌图相继问世。

〔见彩图〕洋底有高耸的海山,起伏的海丘,绵长的海岭,深邃的海沟,也有坦荡的深海平原。

纵贯大洋中部的大洋中脊,绵延8万公里,宽数百至数千公里,总面积堪与全球陆地相比,其长度和广度为陆上任何山系所不及。

大洋最深点深11034米,位于太平洋马里亚纳海沟,这一深度超过了陆上最高峰珠穆朗玛峰的海拔高度(8844.43米)。

太平洋中部夏威夷岛上的冒纳罗亚火山海拔4170米,而岛屿附近洋底深五、六千米,冒纳罗亚火山实际上是一座拔起洋底高约万米的山体。

基本单元在地球表面上大陆和洋底呈现为两个不同的台阶面,陆地大部分地区海拔高度在0~1公里,洋底大部分地区深度在4~6公里。

整个海底可分为三大基本地形单元:大陆边缘、大洋盆地和大洋中脊。

大洋盆地一语有两种含义:广义的泛指大陆架和大陆坡以外的整个大洋;狭义的指大洋中脊和大陆边缘之间的深洋底。

这里所用为后一种含义。

三大地形单元又可进一步划出一些次一级的海底地形单元(图1)。

大陆边缘为大陆与洋底两大台阶面之间广阔的过渡地带。

约占海洋总面积的22%,通常将大陆边缘划分为大西洋型大陆边缘〔也称被动大陆边缘〕和太平洋型大陆边缘〔也称活动大陆边缘〕。

前者由大陆架、大陆坡、大陆隆三单元构成,地形宽缓,见于大西洋、印度洋、北冰洋和南极洲的大部分周缘地带;后者陆架狭窄,陆坡陡峭,大陆隆不发育,而被海沟取代,可分两类:海沟-岛弧-边缘盆地系列和海沟直逼陆缘的安第斯型大陆边缘,主要分布于太平洋周缘地带,也见于印度洋东北缘等地。

第二节海底地形的分布课时过关·能力提升一、基础巩固1.关于大陆架和大陆坡的叙述,正确的是( )A.大陆架组成物质与海洋相同B.大陆架宽度从高潮线起向海洋延伸至坡度显著增大的地方C.大陆架即大陡坡D.大陆坡相对陡峭答案:D解析:大陆架组成物质与陆地相同;大陆架宽度从低潮线起向海洋方向延伸至坡度显著增大的地方。

2.下列说法正确的是( )A.洋盆又称“深海平原”,构成了大洋底的主体B.洋盆地壳活动相对活跃C.洋盆地形较为陡峭D.洋盆内部是一系列广阔平坦的平原,没有山脉、丘陵答案:A解析:洋盆地壳活动相对稳定;洋盆地形较为平坦;洋盆内部分布着一些海底火山、海底丘陵及海底山脉。

3.关于洋中脊的叙述,正确的是( )A.洋中脊是地球上最长的海底山系B.洋中脊只分布在三大洋中C.太平洋中脊贯穿大洋中部D.印度洋中脊呈“S”形答案:A解析:洋中脊在四大洋中都有分布;太平洋中脊位于大洋偏东位置;印度洋中脊呈“入”字形。

读图,完成第4~5题。

4.图中①②所示的海底地形分别是( )A.大陆架、大陆坡B.洋盆、大陆架C.洋中脊、大陆坡D.大陆坡、大陆架5.关于岛弧与海沟的叙述,正确的是( )A.岛弧与海沟都是相伴在一起的B.岛弧与海沟位于生长边界C.马里亚纳海沟是世界上最长的海沟,长度为11 034米D.海沟处于消亡边界答案:4.A 5.D解析:第4题,从海底地形示意图中可以看出,大陆架在靠近大陆的浅海部分,是大陆向海洋的自然延伸,它的深度一般不超过200米;大陆架外缘有一巨大的陡坡,叫做大陆坡,水深从几百米陡增到几千米;大陆坡以外分布面积广大的平坦部分,则为洋盆;洋中脊是地球上最长的海底山系,常分布在大洋中心部位。

第5题,岛弧与海沟并不都是相伴而生的。

海沟处于消亡边界,马里亚纳海沟为世界最深海沟,最大深度为11 034米。

6.关于海底地形叙述正确的是( )A.海底最宽广的部分是大陆架B.海底最狭小的部分是洋盆C.海底最浅的部分是大陆坡D.海底最深的部分是海沟答案:D解析:海底最宽广的部分是洋盆,最浅的部分是大陆架,最深的部分是海沟。