海底地形的分布规律

- 格式:ppt

- 大小:3.35 MB

- 文档页数:30

2. 2海底地形的分布【学习目标】1.掌握海底地形的分布规律2.掌握海底扩张与板块构造学说的主要观点。

【重点难点】海底地形的分布规律。

【学习过程】高手笔记海底的地形分布(1)大陆架和大陆坡大陆架是大陆向海洋的延伸部分,它的深度一般不超过200米;大陆架外缘有一巨大的陡坡,叫做大陆坡,水深从几百米陡增到几千米。

大陆架上埋藏着丰富的石油、天然气资源, 同时拥有丰富的海洋生物资源。

(2)岛弧和海沟岛弧的分布以太平洋西部海域为多,如阿留申群岛、千岛群岛、FI本群岛、琉球群岛、台湾岛及附近岛屿、菲律宾群岛等。

海沟与大洋边缘的岛弧常常相伴出现,而门岛弧上的山峰越高,邻近的海沟也就越深。

海底最深的地方,并不是在大洋的中央,大都在大洋的边缘。

如在太平洋西部岛弧的东侧,就与岛弧平行排列着阿留申海沟、千岛海沟、口木海沟、琉球海沟、马里亚纳海沟、菲律宾海沟等。

岛弧和海沟是在同一种地壳运动中形成的,它们有着共同的成因。

(3)洋盆和洋-中脊洋盆又称为“深海平原”,在起伏的玄武岩棊底上由沉积物铺盖形成、坡度小于1%。

的平坦区域。

有的深海平原表血光滑平整,儿近水平状,为地球表面最平坦的部分;有的向一定方向连续倾斜;有的则波状起伏,不太规则。

深海平原在各人洋都有分布,以周缘缺乏海沟的大西洋最为发育。

海底呈长条状的高地,又称海脊。

几乎没有地震活动的海岭,叫无震海岭。

有明显地震活动的海岭叫活动海岭,即洋中脊。

无震海岭延伸长度可达数千T米,地形一般起伏不大, 顶面较平坦。

名师解惑地球上最凸起的山峰、最深的沟谷和最长的山脉,都分布在海底剖析:rh于海水的掩盖,海底地貌难以直接观察,人们长期不明其真相。

20世纪20年代,徳国“流星”号首次运用声纳测深法揭示海底地形的起伏,发现它不亚于陆地。

以后数I•年工作说明,海底地貌远比陆地地貌壮观,那里有深邃的海沟、高耸的海山、起伏的海丘、绵长的海岭,也有坦荡的深海平原。

大洋最深点位于太平洋马里亚纳海沟,深11 034米,超过了陆上最高峰的海拔高度。

海底地貌知识点总结海底地貌是指海底的地形和地貌特征。

地质学家通过深海探测和海底地质调查,揭示了海底地貌的形成和演变过程。

海底地貌的研究对于了解地球的内部结构、地壳运动以及海洋环境的演化具有重要意义。

本文将介绍海底地貌的主要特征和形成机制。

一、海底地形特征1.大洋脊:大洋脊是海底地球岩浆活动的主要区域,也是地球地壳的生长中心。

大洋脊由两个平行的断裂带组成,中间隆起,形成了一系列的山脊。

大洋脊是地球地壳运动的重要表现形式,也是地壳板块运动的动力来源。

2.海沟:海沟是海底地貌中的一种深陷地形,通常位于大洋脊的附近。

海沟是地球地壳板块俯冲的结果,是地壳板块运动的重要产物之一。

海沟的深度可达数千米,是地球陆地最深的地方。

3.海山:海山是海底地形中的隆起地形,通常呈圆顶状或圆锥状。

海山是火山活动的结果,也是地壳板块运动的表现形式之一。

海山通常分布在大洋脊附近,数量众多,高度和体积各异。

4.海岭:海岭是位于海底的一种连续的山脊,通常呈线状或弧状。

海岭是地球地壳运动的重要表现形式,也是构造运动的结果。

海岭通常位于大洋脊的延伸部分,与大洋脊相连。

二、海底地貌形成机制1.岩浆活动:地球内部的岩浆活动是海底地貌形成的重要机制之一。

岩浆从地幔中上升到地壳表面,形成了火山口和火山岛。

岩浆也可以通过断裂带进入海水中,形成了大洋脊和海山。

2.地壳板块运动:地壳板块运动是海底地貌形成的主要机制之一。

地壳板块之间的相互碰撞、俯冲和滑动,导致地壳的变形和隆起。

地壳板块俯冲形成海沟,地壳板块滑动形成海岭。

3.海水侵蚀和沉积:海水的机械和化学侵蚀作用,以及悬浮物质的沉积,也参与了海底地貌的形成。

海水的侵蚀作用会削弱地形,形成海底沟谷和洞穴。

沉积作用会积累海底的沉积物,形成海底扇和海底丘等地貌特征。

4.冰川作用:冰川是形成海底地貌的重要力量之一。

冰川的融化和流动会带走和沉积大量的物质,改变海底地形。

冰川作用形成的海底地貌包括冰碛丘、冰川谷和冰蚀地貌等。

海底地形类型海底地形类型:一、海底山脉海底山脉是指分布在大洋中的一种特殊地形,它们通常呈现出连绵不断的山脉状。

海底山脉是地球上最长的山脉,全球范围内分布广泛。

它们的形成是由于地壳板块在海洋中的扩张和海洋岩浆的喷发所引起的。

海底山脉通常呈现出中央隆起、两侧坡降的特点,形状类似于一条巨龙蜿蜒延伸于海底。

海底山脉是地球科学研究的重要领域之一,通过对海底山脉的研究,科学家们可以了解到地球内部的构造和演化过程。

二、海沟海沟是海底地形中的一种特殊地形,它们通常呈现出深而狭长的裂谷状。

海沟是地球上最深的地方,其中最著名的是马里亚纳海沟,它的最大深度达到了11034米。

海沟的形成是由于地壳板块在海洋中的相互碰撞和俯冲所引起的。

海沟通常位于板块边界附近,是地球板块构造演化的重要标志。

海沟是地球科学研究的热点之一,通过对海沟的研究,科学家们可以了解到板块运动和地震活动的规律。

三、海底火山海底火山是指分布在海底的一种特殊地形,它们通常呈现出喷发岩浆形成的山丘状。

海底火山是地球上最活跃的火山类型之一,全球范围内分布广泛。

海底火山的形成是由于地壳板块在海洋中的相互碰撞和熔岩的喷发所引起的。

海底火山通常呈现出圆锥形状,火山口处有一定规模的喷发口。

海底火山是地球科学研究的重要领域之一,通过对海底火山的研究,科学家们可以了解到地球内部的热力活动和物质循环过程。

四、海底扇海底扇是指分布在大洋深处的一种特殊地形,它们通常呈现出扇形或三角洲状。

海底扇是由河流在海底沉积物积累形成的,通常位于大陆边缘附近。

海底扇的形成是由于河流将携带的泥沙和沉积物输送到海洋中,随着泥沙的沉积和堆积,形成了扇形状的地形。

海底扇是地球科学研究的重要领域之一,通过对海底扇的研究,科学家们可以了解到地球表层的沉积过程和地质历史。

五、海底平原海底平原是指分布在大洋底部的一种特殊地形,它们通常呈现出平坦广阔的特点。

海底平原是地球上最广阔的地形类型之一,全球范围内分布广泛。

第二节海底地形的分布学习目标1.了解海底地形的类型名称。

2.掌握不同海底地形的特点和分布规律。

3.海地地形的特点和分布规律。

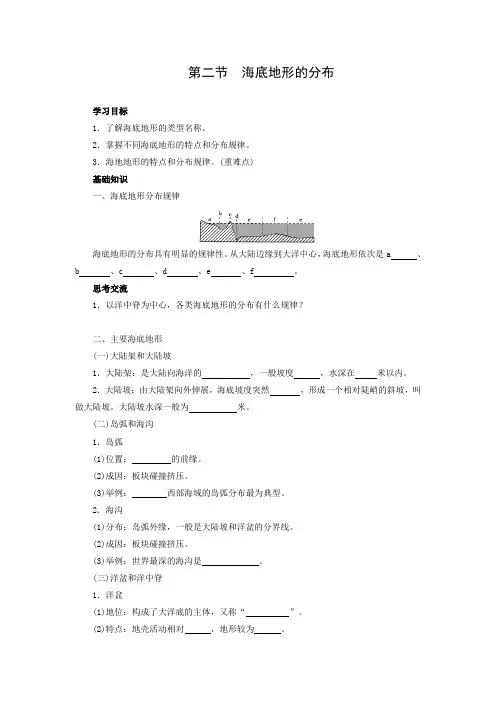

(重难点)基础知识一、海底地形分布规律海底地形的分布具有明显的规律性。

从大陆边缘到大洋中心,海底地形依次是a 、b 、c 、d 、e 、f 。

思考交流1.以洋中脊为中心,各类海底地形的分布有什么规律?二、主要海底地形(一)大陆架和大陆坡1.大陆架:是大陆向海洋的,一般坡度,水深在米以内。

2.大陆坡:由大陆架向外伸展,海底坡度突然,形成一个相对陡峭的斜坡,叫做大陆坡。

大陆坡水深一般为米。

(二)岛弧和海沟1.岛弧(1)位置:的前缘。

(2)成因:板块碰撞挤压。

(3)举例:西部海域的岛弧分布最为典型。

2.海沟(1)分布:岛弧外缘,一般是大陆坡和洋盆的分界线。

(2)成因:板块碰撞挤压。

(3)举例:世界最深的海沟是。

(三)洋盆和洋中脊1.洋盆(1)地位:构成了大洋底的主体,又称“”。

(2)特点:地壳活动相对,地形较为。

(3)内部的其他地形:海底火山、海底及海底山脉。

2.洋中脊(1)分布:多分布在大洋中心部位,并相互连通。

(2)形状:大西洋中脊呈“”形,印度洋中脊呈“”字形。

(3)景观:中轴为,两侧群峰对峙,内壁陡峻。

(4)成因:海底岩浆喷发冷却。

思考交流2.我国的钓鱼岛属于海底地形中的哪一类型?疑难问题预习完成后,请把你认为难以解决的问题记录在下面的表格中问题1问题2问题3问题4合作探究探究一海底地形的分布规律和特点第1步‖探究——分层设问,破解疑难1.大陆架为什么海洋生物繁盛?2.为什么西太平洋地区多海沟和岛弧分布?3.读教材第17页图2.17分析各大洋中脊分布有何特点?第2步‖结论——自我总结,素能培养图文结合理解和记忆海底地形的分布规律和特点规律方法岛弧和海沟是两个相互依存的海底地貌,相伴而生。

是大洋地壳和大陆地壳相互碰撞时,大洋地壳倾没于大陆地壳之下的结果。

由于位于板块的交界地带,地壳活动比较频繁,集中了全世界大部分的火山和地震带。

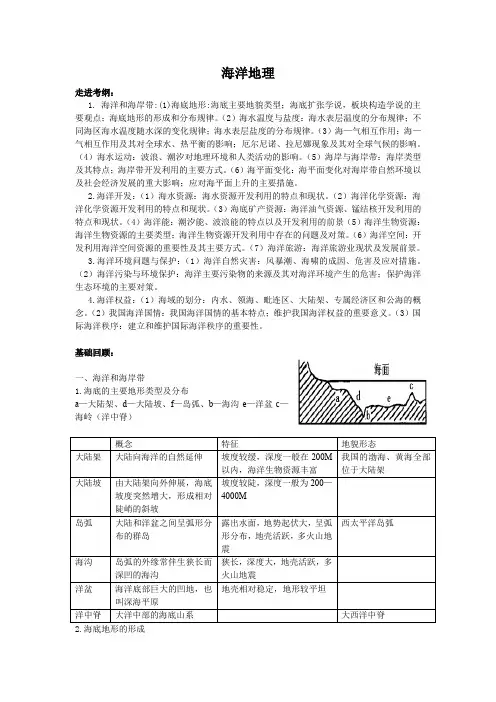

高中地理涉及到的海洋地理知识点归纳海洋地理(选修)1、海底主要地貌类型l 从大陆边缘到大洋中心,海底地形依次为大陆架、大陆坡、洋盆和洋中脊l 大陆架:分布在大陆边缘的浅海地区。

l 大陆坡:分布在大陆架的外缘。

洋盆、海沟、海岭分布在大洋底。

2、海底扩张学说、板块构造学说的主要观点l 海底扩张学说认为:大洋底部地壳是不断生成——扩张——消亡的过程,是地幔中物质对流的结果。

洋中脊是地壳的诞生处,新洋壳不断生长,随着地幔物质的对流向两侧推开,海底不断扩张形成洋盆。

l 板块构造学说认为:地球岩石圈是由板块构成的,形成六大板块。

板块内部相对稳定,很少发生变形,板块边界则是全球最活跃的构造带。

l 大陆板块与大洋板块在交接处碰撞,大洋板块因密度大,位置较低,向大陆板块俯冲至地幔,洋壳在高温作用下融为岩浆。

l 板块的俯冲带动洋底下倾,陷落,形成了地球表面最洼的地方——海沟。

如太平洋西部的马里亚纳海沟l 大陆板块受挤上拱,隆起形成岛弧或海岸山脉。

如亚洲东部的库页岛、日本群岛、台湾岛、菲律宾群岛等l 在陆地上会形成海岸山脉,如北美洲西海岸的落基山脉、南美洲西海岸的安第斯山脉。

如果是大陆板块与大陆板块相碰撞,都比较坚硬,则形成高大的山脉。

如喜马拉雅山脉就是亚欧板块与印度洋板块相碰撞产生的。

3、海底地形的形成和分布规律l 板块在进行碰撞挤压,板块边界处于消亡状态。

如果是大洋板块与大陆板块相撞挤压,一软一硬,在海上就会形成深海沟,;在海陆交界处会形成岛弧或弧形列岛,;4、海洋表层温度的分布规律l 海洋表层的温度状况是低纬度海区的水温高,高纬度海区的水温低;在同一海区,夏季的水温高些,冬季的水温低些;与同纬度海区相比,有暖流流过的海区,水温高些,有寒流流过的海区,水温要低些。

5、不同海区海水温度随水深的变化规律l 海洋在垂直方向上,由于太阳辐射首先到达海水表面,海水导热率又很低,海水的温度随深度增加而递减,只是在表层海水以下,海水温度随水深变化不大,特别是1000米以下的水温变化很小,经常保持着低温状态。

海洋地理走进考纲:1. 海洋和海岸带:(1)海底地形:海底主要地貌类型;海底扩张学说,板块构造学说的主要观点;海底地形的形成和分布规律。

(2)海水温度与盐度:海水表层温度的分布规律;不同海区海水温度随水深的变化规律;海水表层盐度的分布规律。

(3)海—气相互作用:海—气相互作用及其对全球水、热平衡的影响;厄尔尼诺、拉尼娜现象及其对全球气候的影响。

(4)海水运动:波浪、潮汐对地理环境和人类活动的影响。

(5)海岸与海岸带:海岸类型及其特点;海岸带开发利用的主要方式。

(6)海平面变化:海平面变化对海岸带自然环境以及社会经济发展的重大影响;应对海平面上升的主要措施。

2.海洋开发:(1)海水资源:海水资源开发利用的特点和现状。

(2)海洋化学资源:海洋化学资源开发利用的特点和现状。

(3)海底矿产资源:海洋油气资源、锰结核开发利用的特点和现状。

(4)海洋能:潮汐能、波浪能的特点以及开发利用的前景(5)海洋生物资源:海洋生物资源的主要类型;海洋生物资源开发利用中存在的问题及对策。

(6)海洋空间:开发利用海洋空间资源的重要性及其主要方式。

(7)海洋旅游:海洋旅游业现状及发展前景。

3.海洋环境问题与保护:(1)海洋自然灾害:风暴潮、海啸的成因、危害及应对措施。

(2)海洋污染与环境保护:海洋主要污染物的来源及其对海洋环境产生的危害;保护海洋生态环境的主要对策。

4.海洋权益:(1)海域的划分:内水、领海、毗连区、大陆架、专属经济区和公海的概念。

(2)我国海洋国情:我国海洋国情的基本特点;维护我国海洋权益的重要意义。

(3)国际海洋秩序:建立和维护国际海洋秩序的重要性。

基础回顾:Array一、海洋和海岸带1.海底的主要地形类型及分布a—大陆架、d—大陆坡、f—岛弧、b—海沟e—洋盆c—海岭(洋中脊)2.海底地形的形成2注:影响盐度大小的因素:降水量与蒸发量,结冰或融冰(结冰—盐度升高;融冰—盐度降低),河流径流注入量,洋流,海域轮廓(开敞—盐度适中,闭塞—盐度升高或降低)。

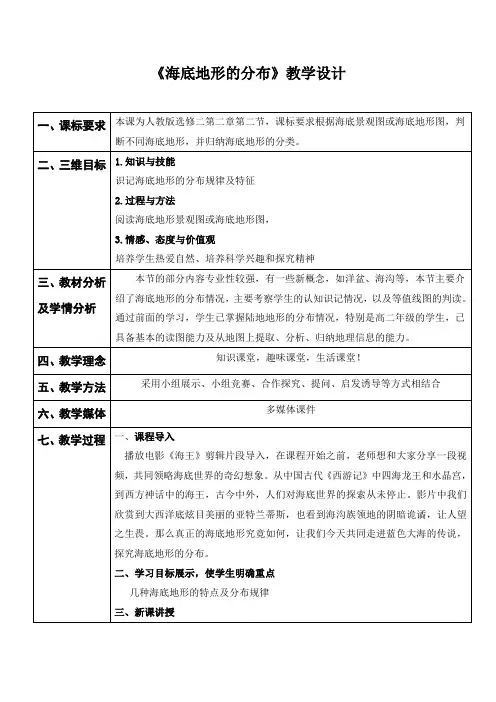

《海底地形的分布》教学设计一、课标要求本课为人教版选修二第二章第二节,课标要求根据海底景观图或海底地形图,判断不同海底地形,并归纳海底地形的分类。

二、三维目标 1.知识与技能识记海底地形的分布规律及特征2.过程与方法阅读海底地形景观图或海底地形图,3.情感、态度与价值观培养学生热爱自然、培养科学兴趣和探究精神三、教材分析及学情分析本节的部分内容专业性较强,有一些新概念,如洋盆、海沟等,本节主要介绍了海底地形的分布情况,主要考察学生的认知识记情况,以及等值线图的判读。

通过前面的学习,学生已掌握陆地地形的分布情况,特别是高二年级的学生,已具备基本的读图能力及从地图上提取、分析、归纳地理信息的能力。

四、教学理念知识课堂,趣味课堂,生活课堂!五、教学方法采用小组展示、小组竞赛、合作探究、提问、启发诱导等方式相结合六、教学媒体多媒体课件七、教学过程一、课程导入播放电影《海王》剪辑片段导入,在课程开始之前,老师想和大家分享一段视频,共同领略海底世界的奇幻想象。

从中国古代《西游记》中四海龙王和水晶宫,到西方神话中的海王,古今中外,人们对海底世界的探索从未停止。

影片中我们欣赏到大西洋底炫目美丽的亚特兰蒂斯,也看到海沟族领地的阴暗诡谲,让人望之生畏。

那么真正的海底地形究竟如何,让我们今天共同走进蓝色大海的传说,探究海底地形的分布。

二、学习目标展示,使学生明确重点几种海底地形的特点及分布规律三、新课讲授【创设情境,背景探究】(一)人类对海底地形的探索为了探知海底地形地貌,人们进行了不懈的探索。

1925~1927年期间,德国“流星”号船考察南大西洋,首次揭示了洋底地形。

1953年以来,开始使用精密的回声测深仪获得越来越多的洋底地形剖面。

人们发现,洋底也和陆地一样,有高耸的海山,起伏的海丘,绵长的海岭,深邃的海沟,也有坦荡的深海平原。

大洋最深点深11034米,位于太平洋马里亚纳海沟,这一深度超过了陆上最高峰珠穆朗玛峰的海拔高度(8844.43米)。

海底地形与地质构造特征分析海洋,广袤无垠的蓝色领域,覆盖着地球表面的三分之二。

然而,海底的地貌和地质构造却是我们了解得较少的领域。

通过深海探测技术的发展,我们能够逐渐揭开海底的面纱,探寻其秘密。

本文将围绕海底地形和地质构造展开分析,带你进入海洋的深处。

一、海底地形的形成海底地形的形成经历了漫长的演化过程。

首先,地壳板块的相对运动是海底地形形成的基础。

地球的地壳被分为数个大型板块,这些板块在地球表面漂移,形成了海底的不规则地形。

其次,海底地形的形成受到构造作用的影响。

地球内部的火山活动和地震运动对海底地形起着重要的作用。

火山喷发会使得岩浆从海底喷涌而出,冷却后形成玄武岩等海底山脉。

地震运动会导致地壳的断裂和变形,进一步塑造了海底地形。

二、海底地形的主要特征1. 海沟:海沟是海底最深处的地形特征,如马里亚纳海沟的最大深度达到了11034米。

海沟通常位于板块边界附近,是地壳板块向内俯冲形成的结果。

海沟的存在意味着地壳板块间的相互作用和碰撞,是研究板块构造和地震活动的重要线索。

2. 海山:海山是海底地形特征中的高地,主要由火山活动造成。

它们通常呈圆顶或圆锥状,有的甚至可以冒出海平面。

海山群可能会形成火山链,如夏威夷群岛就是一个典型的例子。

海山群对于海洋的生物多样性和海洋流动起着重要的作用。

3. 海脊:海脊是一种长而狭窄的海底山脉,是板块之间的扩张边界。

在海脊上,地壳板块被岩浆迅速填充,形成新的地壳。

海脊产生的新地壳向两侧扩展,推动原有的地壳向远离海脊的方向运动,这就是所谓的板块运动。

海脊是地球地质构造中的重要组成部分,理解海脊的形成与演化有助于揭示板块运动的机制。

三、海底地形与资源分布海底地形对于海洋资源的分布起着重要的控制作用。

例如,海底地形的变化会导致海洋当前的流动情况,进而影响海洋中的营养物质和氧气的传播。

这对于海洋生态系统的发展和物种分布具有重要意义。

此外,海底地形还与地球的矿产资源有着紧密的关系。

海底地形的形成与分布【考试要求】考纲解读1、海底主要地貌类型2、海底扩张学说、板块构造学说的主要观点3、海底地形的形成和分布规律【知识梳理】一、海底地形1.主要类型:从大陆边缘到大洋中心,依次为。

2.从位置、形状、面积、水深、坡度等方面分析比较各地形部位。

大陆架和大陆坡:大陆架组成物质与陆地相同,是大陆向海洋的自然延伸,一般坡度较缓,水深在200米以内。

由大陆架向外伸展,海底坡度突然增大,形成一个相对陡峭的斜坡,叫做大陆坡。

海沟和岛弧:海沟指发育在大洋盆地边缘、两坡较陡的狭长形深海洼地,是海洋中最深的部分。

海沟常常伴生在岛弧的外缘,岛弧是指大陆和洋盆之间的群岛,也称“岛链”或“弧形列岛”。

洋盆和洋中脊:洋盆又称“深海平原”,构成了大洋底的主体,面积占整个海洋底部面积的一半。

洋中脊是地球上最长的海底山系,常分布在大洋中心部位,又称海岭。

3.读图1-1-9:明确海岭、海沟的分布。

二、海底扩张学说20世纪初,发现大西洋两侧的大陆形状、地质构造、古生物等方面具有相似性,认为二、三亿年以前,地球上只有一整块联合古陆,它的周围是一片广阔的海样,提出了大陆漂移学说,对全球海陆分布及其成因作了全新的解释。

但在和等问题上缺乏证据。

20世纪中期,和的发展,为新理论的出现提供了可能。

1. 海底岩石年龄分布规律:一般不超过年,其中年龄最轻的在处,最老的在处,并在两侧呈对称分布。

2. 海底扩张的过程:炽热的熔岩不断地从轴部的带涌升,当熔岩冷却后,便形成新,把先期形成的较老的逐渐向两侧推挤,导致洋底不断扩张。

3. 海底扩张的驱动力:。

中央裂谷带对应于地幔对流的区,宽广的对应于对流的水平运动区,海沟则对应于对流的区。

海底扩张说认为,大洋底部地壳不断生成一扩张一消亡的过程,是地幔中物质对流的结果。

洋中脊是洋壳在地幔物质对流上升的托顶作用下形成的。

洋中脊也是洋壳的诞生处。

地幔物质从中脊的顶部裂谷带涌出,冷却凝结形成新的洋壳。

新洋壳不断生长,随着地幔物质的对流向两侧推开,海底不断扩张形成洋盆。

中国地理的海底地形中国地理的海底地形地理理论是有关整个地理环境或其中某一广阔领域的整体认识,是由一系列相互联系的地理概念和地理规律,经过系统化后形成的知识体系。

下面是给大家带来的中国地理的海底地形,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!中考中国地理:南海海底地形南海是位于中国南部的陆缘海,被中国大陆、中国台湾岛、菲律宾群岛、大巽他群岛及中南半岛所环绕,为西太平洋的一部分。

中国汉代、南北朝时称为涨海、沸海。

清代以后逐渐改称南海。

南海的海底地形南海的深度比渤、黄、东海要大。

除北、西、南三面靠大陆附近深度较浅外,中部和东部水深大都在2000米以上。

南海平均水深1100米,最大深度5567米。

南海的海底地貌类型齐全,既有宽广的大陆架,又有较陡的大陆坡和辽阔的深海盆地。

海底地势西北高,东部和中部低。

海盆四周边缘分布着大陆架;大陆架以外为阶梯状下降的大陆坡,中国东沙、西沙、中沙和南沙群岛等即为分布在大陆坡山脊上的礁岛;在大陆坡的终止处进入南海深海盆地。

在南海东部,从我国台湾岛至吕宋、巴拉皇岛等地,出现一系列岛弧和海槽(沟)相伴分布的格局。

南海的大陆坡分布在水深150~3600米之间,呈阶梯状下降,大致从150米开始,海底坡度明显地逐渐变陡,由平坦的大陆架变为陡坡,并隔以深沟。

约在1000~1800米深处,地形转缓,成为断续相连的平坦面,宽达数百公里。

在平坦面的外侧,又是个急陡坡,至3600米附近大陆坡终止,到达南海深海平原。

南海大陆坡围绕着海盆四周可分为4个区:北陆坡、西坡阶地、南陆坡和东陆坡。

北陆坡约位于中国台湾以南至珠江口大陆架的外缘。

陆坡上为波状起伏的平原,并有隆起的暗礁。

在东沙群岛附近水深增至1000~2000米,地势向南凸出。

西坡阶地又叫海南岛南部大陆坡,宽达300海里,位于珠江口外的深海洼地和越南南部陆坡之间,水深1000~1500米处。

它具有显著的阶梯状,坡度较大(5~10°),等深线密集,呈南北向分布。