2.4晶体的位错

- 格式:ppt

- 大小:1.73 MB

- 文档页数:73

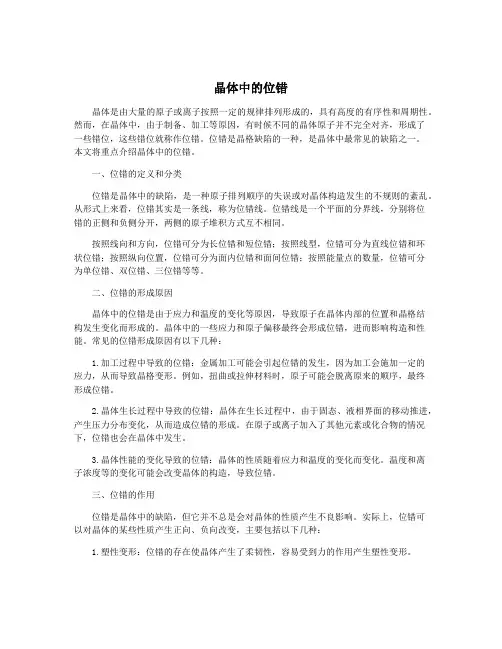

晶体中的位错晶体是由大量的原子或离子按照一定的规律排列形成的,具有高度的有序性和周期性。

然而,在晶体中,由于制备、加工等原因,有时候不同的晶体原子并不完全对齐,形成了一些错位,这些错位就称作位错。

位错是晶格缺陷的一种,是晶体中最常见的缺陷之一。

本文将重点介绍晶体中的位错。

一、位错的定义和分类位错是晶体中的缺陷,是一种原子排列顺序的失误或对晶体构造发生的不规则的紊乱。

从形式上来看,位错其实是一条线,称为位错线。

位错线是一个平面的分界线,分别将位错的正侧和负侧分开,两侧的原子堆积方式互不相同。

按照线向和方向,位错可分为长位错和短位错;按照线型,位错可分为直线位错和环状位错;按照纵向位置,位错可分为面内位错和面间位错;按照能量点的数量,位错可分为单位错、双位错、三位错等等。

二、位错的形成原因晶体中的位错是由于应力和温度的变化等原因,导致原子在晶体内部的位置和晶格结构发生变化而形成的。

晶体中的一些应力和原子偏移最终会形成位错,进而影响构造和性能。

常见的位错形成原因有以下几种:1.加工过程中导致的位错:金属加工可能会引起位错的发生,因为加工会施加一定的应力,从而导致晶格变形。

例如,扭曲或拉伸材料时,原子可能会脱离原来的顺序,最终形成位错。

2.晶体生长过程中导致的位错:晶体在生长过程中,由于固态、液相界面的移动推进,产生压力分布变化,从而造成位错的形成。

在原子或离子加入了其他元素或化合物的情况下,位错也会在晶体中发生。

3.晶体性能的变化导致的位错:晶体的性质随着应力和温度的变化而变化。

温度和离子浓度等的变化可能会改变晶体的构造,导致位错。

三、位错的作用位错是晶体中的缺陷,但它并不总是会对晶体的性质产生不良影响。

实际上,位错可以对晶体的某些性质产生正向、负向改变,主要包括以下几种:1.塑性变形:位错的存在使晶体产生了柔韧性,容易受到力的作用产生塑性变形。

2.材料的硬度:如果位错数量越大,晶体的硬度就会变差,同时晶体的脆性就会增加。

晶体缺陷第3章晶体缺陷前⾔前⾯章节都是就理想状态的完整晶体⽽⾔,即晶体中所有的原⼦都在各⾃的平衡位置,处于能量最低状态。

然⽽在实际晶体中原⼦的排列不可能这样规则和完整,⽽是或多或少地存在离开理想的区域,出现不完整性。

正如我们⽇常⽣活中见到⽟⽶棒上⽟⽶粒的分布。

通常把这种偏离完整性的区域称为晶体缺陷(crystal defect; crystalline imperfection)。

缺陷的产⽣是与晶体的⽣成条件、晶体中原⼦的热运动、对晶体进⾏的加⼯过程以及其它因素的作⽤等有关。

但必须指出,缺陷的存在只是晶体中局部的破坏。

它只是⼀个很⼩的量(这指的是通常的情况)。

例如20℃时,Cu的空位浓度为 3.8×10-17,充分退⽕后铁中的位错密度为1012m-2(空位、位错都是以后要介绍的缺陷形态)。

所以从占有原⼦百分数来说,晶体中的缺陷在数量上是微不⾜道的。

但是,晶体缺陷仍可以⽤相当确切的⼏何图像来描述。

在晶体中缺陷并不是静⽌地、稳定不变地存在着,⽽是随着各种条件的改变⽽不断变动的。

它们可以产⽣、发展、运动和交互作⽤,⽽且能合并消失。

晶体缺陷对晶体的许多性能有很⼤的影响,如电阻上升、磁矫顽⼒增⼤、扩散速率加快、抗腐蚀性能下降,特别对塑性、强度、扩散等有着决定性的作⽤。

20世纪初,X射线衍射⽅法的应⽤为⾦属研究开辟了新天地,使我们的认识深⼊到原⼦的⽔平;到30年代中期,泰勒与伯格斯等奠定了晶体位错理论的基础;50年代以后,电⼦显微镜的使⽤将显微组织和晶体结构之间的空⽩区域填补了起来,成为研究晶体缺陷和探明⾦属实际结构的主要⼿段,位错得到有⼒的实验观测证实;随即开展了⼤量的研究⼯作,澄清了⾦属塑性形变的微观机制和强化效应的物理本质。

按照晶体缺陷的⼏何形态以及相对于晶体的尺⼨,或其影响范围的⼤⼩,可将其分为以下⼏类:1.点缺陷(point defects) 其特征是三个⽅向的尺⼨都很⼩,不超过⼏个原⼦间距。

2.4位错的弹性性质位错的弹性性质是位错理论的核心与基础。

它考虑的是位错在晶体中引起的畸变的分布及其能量变化。

处理位错的弹性性质有若干种方法,主要的有:连续介质方法、点阵离散方法等。

从理论发展和取得的效果来看,连续介质模型发展得比较成熟。

我们仅介绍位错连续介质模型考虑问题的方法和计算结果,详细的数学推导不作介绍,有兴趣的同学可进一步阅读教学参考书。

一、位错的连续介质模型早在1907年,伏特拉(Volterra)等在研究弹性体形变时,提出了连续介质模型。

位错理论提出来后,人们借用它来处理位错的长程弹性性质问题。

1.位错的连续介质模型基本思想将位错分为位错心和位错心以外两部分。

在位错中心附近,因为畸变严重,要直接考虑晶体结构和原子间的相互作用。

问题变得非常复杂,因而,在处理位错的能量分布时,将这一部分忽略。

在远离位错中心的区域,畸变较小,可视作弹性变形区,简化为连续介质。

用线性弹性理论处理。

即位错畸变能可以通过弹性应力场和应变的形式表达出来。

对此,我们仅作一般性的了解。

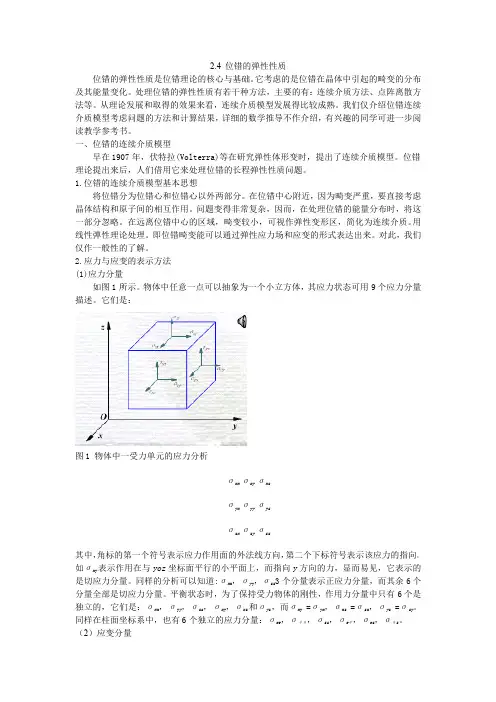

2.应力与应变的表示方法(1)应力分量如图1所示。

物体中任意一点可以抽象为一个小立方体,其应力状态可用9个应力分量描述。

它们是:图1物体中一受力单元的应力分析σxx σxy σxz σyx σyy σyz σzx σzy σzz其中,角标的第一个符号表示应力作用面的外法线方向,第二个下标符号表示该应力的指向。

如σxy 表示作用在与yoz 坐标面平行的小平面上,而指向y 方向的力,显而易见,它表示的是切应力分量。

同样的分析可以知道:σxx ,σyy ,σzz 3个分量表示正应力分量,而其余6个分量全部是切应力分量。

平衡状态时,为了保持受力物体的刚性,作用力分量中只有6个是独立的,它们是:σxx ,σyy ,σzz ,σxy ,σxz 和σyz ,而σxy =σyx ,σxz =σzx ,σyz =σzy 。

同样在柱面坐标系中,也有6个独立的应力分量:σrr ,σθθ,σzz ,σrθ,σrz ,σθz 。

第2章晶体缺陷晶体缺陷实际晶体中某些局部区域,原子排列是紊乱、不规则的,这些原子排列规则性受到严重破坏的区域统称为“晶体缺陷”。

晶体缺陷分类:1)点缺陷:如空位、间隙原子和置换原子等。

2)线缺陷:主要是位错。

3)面缺陷:如晶界、相界、层错和表面等。

2.1 点缺陷空位——晶体中某结点上的原子空缺了,则称为空位。

点缺陷的形成:肖特基空位:脱位原子迁移到晶体表面或者内表面的正常结点位置,从而使晶体内部留下空位,这样的空位称为肖特基(Schottky)空位。

(内部原子迁移到表面)肖特基(Schottky)空位弗仑克耳(Frenkel)空位弗仑克耳空位:脱位原子挤入点阵空隙,从而在晶体中形成数目相等的空位和间隙原子,称为弗仑克耳(Frenkel)空位。

(由正常位置迁移到间隙)外来原子:外来原子也可视为晶体的点缺陷,导致周围晶格的畸变。

外来原子挤入晶格间隙(间隙原子),或置换晶格中的某些结点(置换原子)。

空位的热力学分析:空位是由原子的热运动产生的,晶体中的原子以其平衡位置为中心不停地振动。

对于某单个原子而言,其振动能量也是瞬息万变的,在某瞬间原子的能量高到足以克服周围原子的束缚,离开其平衡位置从而形成空位。

空位是热力学稳定的缺陷点缺陷的平衡浓度系统自由能F=U- TS (U为内能,S为总熵值,T为绝对温度)平衡机理:实际上为两个矛盾因素的平衡a 点缺陷导致弹性畸变使晶体内能U增加,使自由能增加,降低热力学稳定性b 使晶体中原子排列混乱度增加,熵S增加,使自由能降低,增加降低热力学稳定性熵的变化包括两部分:①空位改变它周围原子的振动引起振动熵,Sf。

②空位在晶体点阵中的存在使体系的排列方式大大增加,出现许多不同的几何组态,使组态熵Sc增加。

空位浓度,是指晶体中空位总数和结点总数(原子总数)的比值。

随晶体中空位数目n的增多,自由能先逐渐降低,然后又逐渐增高,这样体系中在一定温度下存在一个平衡空位浓度,在平衡浓度下,体系的自由能最低。