彩陶图案之美

- 格式:pptx

- 大小:4.24 MB

- 文档页数:49

赣美版美术五年级上册《第17课感悟彩陶之美》教学设计1一. 教材分析《第17课感悟彩陶之美》是赣美版美术五年级上册的一课。

本课主要让学生了解彩陶的艺术特点,欣赏彩陶的美,并尝试自己制作彩陶作品。

教材中提供了丰富的彩陶图片,以及制作彩陶的步骤和方法。

通过本课的学习,学生可以提高自己的审美能力,培养动手能力。

二. 学情分析五年级的学生已经具有一定的审美能力和手工制作能力,他们对新事物充满好奇,喜欢动手实践。

但部分学生可能对彩陶艺术较为陌生,因此在教学过程中,教师需要引导学生欣赏和理解彩陶的美,激发学生的学习兴趣。

三. 教学目标1.让学生了解彩陶的艺术特点,欣赏彩陶的美。

2.培养学生动手制作彩陶的能力,提高学生的审美能力。

3.引导学生发现生活中的美,激发学生对美术的热爱。

四. 教学重难点1.重点:让学生掌握彩陶的制作方法,欣赏彩陶的美。

2.难点:培养学生独立制作彩陶的能力,提高学生的审美水平。

五. 教学方法1.欣赏法:通过展示彩陶作品,让学生感受彩陶的美。

2.讲解法:教师讲解彩陶的制作方法和步骤。

3.实践法:学生动手制作彩陶,提高实践能力。

4.评价法:学生互相评价,提高审美能力。

六. 教学准备1.教师准备彩陶作品的图片和视频,以及制作彩陶所需的材料。

2.学生准备制作彩陶所需的材料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师展示彩陶作品的图片和视频,引导学生欣赏彩陶的美,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师讲解彩陶的制作方法和步骤,让学生了解彩陶的制作过程。

3.操练(10分钟)学生动手制作彩陶,教师巡回指导,帮助学生解决制作过程中遇到的问题。

4.巩固(10分钟)学生互相展示制作好的彩陶作品,进行评价,提高审美能力。

5.拓展(5分钟)教师引导学生发现生活中的美,鼓励学生将所学应用于实际生活。

6.小结(5分钟)教师总结本节课的学习内容,强调彩陶的制作方法和欣赏技巧。

7.家庭作业(5分钟)学生完成制作一个彩陶作品,并写下自己的创作心得。

陶铸文明:马家窑文化彩陶的装饰美与造型马家窑文化是中国古代先民的一种文明,这种文明自从被发现以来,一直受到学者们的关注和研究。

在马家窑文化中,陶铸是一种重要的工艺,而彩陶则是该文化的一大特色,其装饰美和造型赢得了众多学者和艺术家的赞赏。

本文将就马家窑文化彩陶的装饰美与造型展开深入探讨。

我们来谈谈马家窑文化彩陶的装饰美。

马家窑文化彩陶的装饰美主要体现在色彩丰富和图案繁复上。

在马家窑文化的彩陶中,常见的颜色有红、黑、白、黄、蓝、绿等,这些色彩经过精心配合和烧制,使得彩陶呈现出了绚丽多彩的效果。

而在图案上,常见的有人、兽、鱼、鸟、花草等各种形态,这些图案通过精湛的工艺被栩栩如生地表现出来,给人一种艺术美感。

这种色彩和图案的相互融合,使得马家窑文化的彩陶装饰美极具审美价值,成为了研究该文化的重要参考。

让我们来探讨马家窑文化彩陶的造型。

马家窑文化彩陶的造型也是其独特之处,其造型主要表现在器皿和雕像上。

首先说说器皿,马家窑文化的彩陶器皿主要有壶、缸、瓶、罐、盆等多种形状,而这些器皿在造型上,多采用线条流畅、曲线柔美的形态,其外形与内部空间的结构,既符合使用功能,又符合美学要求,不仅能满足日常生活的需要,更是一种艺术品。

再说说雕像,马家窑文化的彩陶雕像多以人、兽为题材,其形态生动、神态自然、表情丰富。

这些雕像在造型上,多注重人物或兽类的形态、姿势和神态等,使得雕像更具有艺术表现力和生活情趣。

马家窑文化彩陶的装饰美与造型,体现了这一古代文明的独特魅力。

在装饰美方面,其丰富多彩的色彩和精美繁复的图案,使得彩陶呈现出了艺术的魅力,在造型方面,其线条流畅、曲线柔美的器皿外形与内部空间的结构,以及雕像的生动神态,都展现出了古代先民的审美情趣和艺术表现力。

马家窑文化彩陶的装饰美与造型,是中国古代文明中的一朵璀璨艺术之花,也是中国传统文化的宝贵遗产。

对于马家窑文化彩陶的装饰美与造型,还有很多值得我们深入研究和探讨的地方。

我们可以通过对马家窑文化中不同地区、不同时期的彩陶进行比较研究,来探讨这些彩陶的装饰美和造型特点之间的差异与联系;或者,我们可以通过对马家窑文化彩陶的材料、工艺、题材等方面进行深入分析,来揭示这些彩陶的制作工艺和艺术特色等。

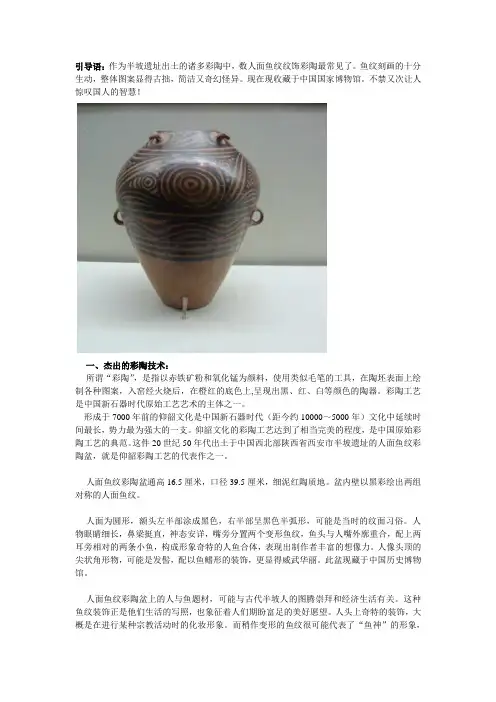

引导语:作为半坡遗址出土的诸多彩陶中,数人面鱼纹纹饰彩陶最常见了。

鱼纹刻画的十分生动,整体图案显得古拙,简洁又奇幻怪异。

现在现收藏于中国国家博物馆。

不禁又次让人惊叹国人的智慧!一、杰出的彩陶技术:所谓“彩陶”,是指以赤铁矿粉和氧化锰为颜料,使用类似毛笔的工具,在陶坯表面上绘制各种图案,入窑经火烧后,在橙红的底色上,呈现出黑、红、白等颜色的陶器。

彩陶工艺是中国新石器时代原始工艺艺术的主体之一。

形成于7000年前的仰韶文化是中国新石器时代(距今约10000~5000年)文化中延续时间最长,势力最为强大的一支。

仰韶文化的彩陶工艺达到了相当完美的程度,是中国原始彩陶工艺的典范。

这件20世纪50年代出土于中国西北部陕西省西安市半坡遗址的人面鱼纹彩陶盆,就是仰韶彩陶工艺的代表作之一。

人面鱼纹彩陶盆通高16.5厘米,口径39.5厘米,细泥红陶质地。

盆内壁以黑彩绘出两组对称的人面鱼纹。

人面为圆形,额头左半部涂成黑色,右半部呈黑色半弧形,可能是当时的纹面习俗。

人物眼睛细长,鼻梁挺直,神态安详,嘴旁分置两个变形鱼纹,鱼头与人嘴外廓重合,配上两耳旁相对的两条小鱼,构成形象奇特的人鱼合体,表现出制作者丰富的想像力。

人像头顶的尖状角形物,可能是发髻,配以鱼鳍形的装饰,更显得威武华丽。

此盆现藏于中国历史博物馆。

人面鱼纹彩陶盆上的人与鱼题材,可能与古代半坡人的图腾崇拜和经济生活有关。

这种鱼纹装饰正是他们生活的写照,也象征着人们期盼富足的美好愿望。

人头上奇特的装饰,大概是在进行某种宗教活动时的化妆形象。

而稍作变形的鱼纹很可能代表了“鱼神”的形象,表达出人们以鱼为图腾的崇拜主题。

二、人面鱼纹盆的历史:在距今一万年左右,中国历史进入了新石器时代。

这是中国氏族社会的繁荣时期,也是中国古代文明逐渐形成的时期。

新石器时代晚期文化遗存发现数量多、分布地域广,已经有了相当高的水平。

随着农业经济的发展,母系氏族逐渐繁荣,出现了规模很大的聚落。

《彩陶之美》300字左右的短文中国传统陶瓷艺术,尤见装饰匠心。

中国传统陶瓷装饰形式,大体上有刻镂、堆贴、模印、釉色、化妆土、彩绘六类型。

图案纹样装饰于陶器早在新石器时代的仰韶文化中的彩陶上就已出现。

先民们感受生活的自然现象创造出波拆纹、圆形纹、编织纹等图案,以二方连装饰形式呈现在陶瓷器物上,在西安半坡遗址出土一件绘有精美的人面和鱼纹的彩陶盆是新石器时代彩陶中的精品。

陶器上的纹饰体现了先辈们对于自然和人自身观察的结果,陶工们对于点、线、面的熟练融合,对于花纹繁密的组合,以及对于旋纹与孤线的审美感,不但表明了他们对于自然和人类自身有了一定的认识,而且还表明了自然界已经脱离了他们的原貌,增加了人的思想和人的想象力,以及人对自然的美化和崇拜。

商、周时代是以青铜器为时代标志的历史阶段,这一时期的陶瓷纹饰和青铜器饰相似,刻纹白陶的烧制成功是制陶工艺上的一个重要的里程碑。

它用高岭土制坯,烧成的温度达1000多摄度,素洁可爱的造型与优美的纹饰相结合,逗人喜爱。

追溯中国历史各个时期的陶瓷产品,陶瓷装饰有两大特点:一类是以适合陶瓷器皿上进行工艺转换表现形式;另一类是以中国绘画形

式在陶瓷器皿上进行工艺转换表现形式。

中国传统的艺术——陶瓷的故事是多么有趣啊!陶瓷还是我国最为大的创造呢!。

原始社会彩陶纹饰之美陶器是用黏土做成的一定形状经一定温度烧制而成的器皿。

彩陶是表面有绘画装饰的陶器,根据不同的绘彩工艺,我们可以将它分为彩陶和彩绘陶两种。

彩陶是将花纹绘于陶丕上,然后入窑烧制,这样彩绘花纹可以经久不脱。

彩陶出现于新石器时代早期,新石器中期在黄河流域地区十分盛行。

彩陶分布的地区很广,主要分布在以仰韶文化、马家窑文化、大汶口文化和龙山文化为主的黄河流域和以河姆渡文化、大溪文化、屈家岭文化和良渚文化为主的长江流域。

仰韶文化形成于7000年前,主要分布在渭河流域、豫西和晋南地区。

仰韶文化是以红陶、彩陶为特色的文化。

仰韶文化的历程很长,大约存在于公元前5000年至3000年左右,延续约2000年之久。

在2000年的发展过程中,仰韶文化彩陶在造型、纹样方面都体现出独特的装饰美感。

彩陶既是生活用品,又是艺术欣赏品。

彩陶的装饰是最能体现原始装饰设计成就的。

下面将从仰韶文化彩陶装饰的造型、纹样及处理方法三方面进行简单介绍:一、造型造型表现的实用性,仰韶文化的陶器主要有钵(碗)、盆、瓶、瓮(缸)四类,是分别代表食器、水器、炊器和储藏器这样五种基本用途的器皿。

这些器形的造型原则,首先是为了实用,故而其造型均为球形及其变体。

或许这种造型产生的原因还受其他因素的影响,但是其容量因素,作为首要考虑的条件,决定了仰韶彩陶最基本的造型来源。

彩陶的造型美感依附于其实用目的而存在,并外化为具体的形式表征。

彩陶是生产方式的物证,彩陶作为农业文化之中的日用生活品,与人们生产活动密切相关,因为农业生活方式的需要,决定了彩陶无论是壶、罐,还是瓮、瓶,其基本形体都不外是球形或半球形,以使器物能吸纳最大限度的容量。

彩陶承载历史文化内涵,农业生产是很复杂的劳动,受自然条件等多方面的影响,需要相当的经验与知识的积累。

知识与经验的积累,及信息的记载与传递,需要文化的承载与支持,也便是彩陶产生发展的必然结果。

陶器在存储方面有得天独厚的作用,粮食、蔬菜已经可以利用陶器来长时间的保存。

原始彩陶图案中线的形式美

原始彩陶是指距今七千多年前的陶器,它是中国古代陶器中的一种非常特殊的陶器。

原始彩陶虽然是远古时期的作品,却有许多工艺和形式设计的特点,其中非常值得注目的是其图案中线的形式美。

原始彩陶中的线条形式非常简单而直观,通常采用横线、竖线、斜线和弧线等基本线条来勾勒出各种图案。

在图案中,线条可以是粗细不均,有时还会出现两条或多条并列的线条组合起来形成更加复杂的线条形式。

原始彩陶中的线条不仅简单而直观,还非常有艺术感。

这些线条可以勾勒出各种复杂的图案和纹饰,例如动物、植物、几何图案等。

这些图案的线条经过精心的设计和安排,线条的粗细、曲直和长度等因素都能够体现出设计师的审美和技巧。

原始彩陶中的线条形式美主要表现在以下几个方面:一是线条的流畅和韵律感。

线条的形式美主要体现在它的流畅和韵律,这种韵律感让线条的形态变化更加优美,线条的纵向、横向和斜向的组合更加协调的平衡。

二是线条的透视感。

原始彩陶中的设计大多采用方向感和透视感,线条的长度和角度的变化能够营造出空间感和深度感。

这种透视感的运用不仅使图案更加生动,同时也使线条的形态更加多变和丰富。

三是线条的韵味。

原始彩陶中的线条呈现出一种生动的韵味,这种韵味不仅体现在线条的形态和长度方面,更体现在颜色和形式的细节上,让人感受到一种奇妙、神秘和美好的感觉。

最后,原始彩陶中线的形式美揭示了古人在艺术表现上高度的审美和审美追求。

线条的设计及运用非常精准、严谨,让陶器整体造型更加完美、自然。

它的形式美不仅可以让人感受到巧夺天工的艺术表现,同时也让人感受到陶器背后的文化和历史意义。

人类文明标志的三要素是取火、第一件生活用具、语言。

人类学会钻木取火,火的掌握和使用后,将泥土与水捏揉做成一定的器形,烧制成陶器,人类第一件生活器具出炉,用来烧煮和盛放食物。

识火和得陶的惊艳时点也在万年以上的远古岁月。

彩陶的诞生,可追溯至七千年前,人类还处于新石器时代母系氏族社会,随着农业生产的发展和制陶工艺的成熟,人类为了进一步满足自身发展和表达内心世界的需要,触发了对于陶器的创作冲动。

连绵起伏的山脉、茂密如林的树木、绽开怒放的花朵、微风涟漪的湖水,人类对于生存的自然环境,潜移默化地构筑起对美的追求和向往。

陶器成为人类创作的首选对象,将大自然赋予美好的事物绘于陶器表面,线条流畅、色调夺目、花纹繁缛的彩陶应运而生。

彩陶的产生和发展,是人类长期物质生产和生活实践的产物,同时也是原始人类审美意识的初步形成和发展。

彩陶最为绚丽多彩的是器物上不同的图案,简单的线条,繁缛的几何图形、植物、动物以及人对自身认识的描述无不寄托在彩陶器物上,人们已经能够运用美的形式规律艺术地表达他们的感受、情感和愿望。

美丽的纹饰以其丰富的内容和极富表现力的艺术手法,成为新石器时代重要的审美文化表征。

彩陶上那些纷繁复杂、稚气盎然的线条,都会令我们内心深处涌出震撼和感动。

彩陶上的各种纹饰所具有的节奏、韵律、对称、连续、重叠、交叉、错综,即使是今天的我们仍然惊叹和折服于它不朽的艺术魅力。

在历史文明发展的长河中,彩陶不仅仅是作为先民生活的实用器具,更是一个形式与艺术集合的艺术作品,成为承载人类情感的重要载体。

正是这样神奇的纹饰对特定审美意蕴的感性表现,史前彩陶彩绘艺术才如此充满生命的活力。

1921年,瑞典地质学家安特生发掘河南渑池仰韶村遗址,发现了我国第一批彩陶。

在半个多世纪的考古发掘中,数以万计的彩陶如雨后春笋般大规模地被发现,以绚丽多彩的华容敬献于世人。

考古学界首次以发现地命名为仰韶文化,仰韶文化时期是母系氏族社会高度发展繁荣的阶段。

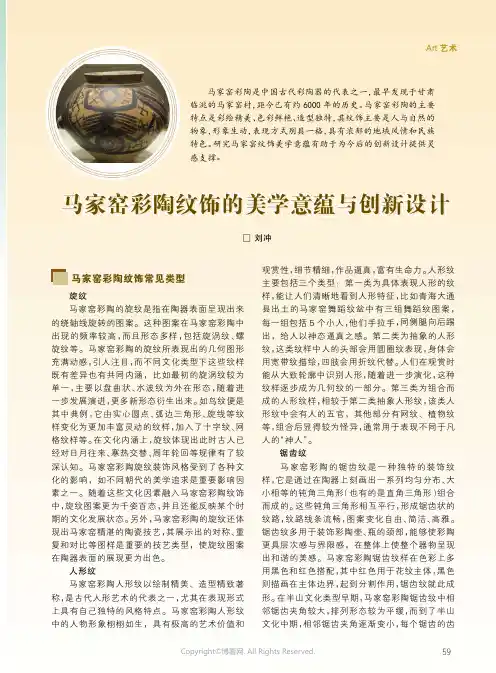

2023.03(下)黄河黄土黄种人马家窑彩陶纹饰常见类型旋纹马家窑彩陶的旋纹是指在陶器表面呈现出来的绕轴线旋转的图案。

这种图案在马家窑彩陶中出现的频率较高,而且形态多样,包括旋涡纹、螺旋纹等。

马家窑彩陶的旋纹所表现出的几何图形充满动感,引人注目,而不同文化类型下这些纹样既有差异也有共同内涵,比如最初的旋涡纹较为单一,主要以盘曲状、水波纹为外在形态,随着进一步发展演进,更多新形态衍生出来。

如鸟纹便是其中典例,它由实心圆点、弧边三角形、旋线等纹样变化为更加丰富灵动的纹样,加入了十字纹、网格纹样等。

在文化内涵上,旋纹体现出此时古人已经对日月往来、寒热交替、周年轮回等规律有了较深认知。

马家窑彩陶旋纹装饰风格受到了各种文化的影响,如不同朝代的美学追求是重要影响因素之一。

随着这些文化因素融入马家窑彩陶纹饰中,旋纹图案更为千姿百态,并且还能反映某个时期的文化发展状态。

另外,马家窑彩陶的旋纹还体现出马家窑精湛的陶瓷技艺,其展示出的对称、重复和对比等图样是重要的技艺类型,使旋纹图案在陶器表面的展现更为出色。

人形纹马家窑彩陶人形纹以绘制精美、造型精致著称,是古代人形艺术的代表之一,尤其在表现形式上具有自己独特的风格特点。

马家窑彩陶人形纹中的人物形象栩栩如生,具有极高的艺术价值和观赏性,细节精细,作品逼真,富有生命力。

人形纹主要包括三个类型:第一类为具体表现人形的纹样,能让人们清晰地看到人形特征,比如青海大通县出土的马家窑舞蹈纹盆中有三组舞蹈纹图案,每一组包括5个小人,他们手拉手,同侧腿向后踢出,给人以神态逼真之感。

第二类为抽象的人形纹,这类纹样中人的头部会用圆圈纹表现,身体会用宽带纹描绘,四肢会用折纹代替。

人们在观赏时能从大致轮廓中识别人形,随着进一步演化,这种纹样逐步成为几何纹的一部分。

第三类为组合而成的人形纹样,相较于第二类抽象人形纹,该类人形纹中会有人的五官,其他部分有网纹、植物纹等,组合后显得较为怪异,通常用于表现不同于凡人的“神人”。

仰韶彩陶艺术是绽放于原始社会新石器时代最美丽的一朵奇葩。

它们上面那些绚丽的图案的价值不仅仅限于其艺术成就,更难得、更重要的是现代人了解祖先思想、生活的窗口,拉近我们与祖先之间距离的一条“时空隧道”。

生活用具彩陶图案就陶瓷的实用性而言,实用器上的彩陶图案可分为动物、植物、天文、几何纹等。

一、动物图案动物图案主要为鸟、蛙、鱼、蝌蚪纹等。

据资料显示,图腾制在整个原始社会时期是普遍存在的,它包罗万象的彩陶图案甄 奎 周巧燕马家窑类型鸟纹盆大约发生在旧石器时代,新石器时代已进入衰败阶段。

我国古代的图腾,在彩陶发展的鼎盛时期,图腾虽衰落,但仍处于这一时期。

图腾作为一个氏族的保护神,是他们共同的祖先,它的出现密切了以血缘关系的氏族成员之间的关系。

陶器纹饰不单是装饰艺术,也是族的共同在物质文化上的一种表现……它在大多数场合下是作为氏族图腾或其他崇拜的标志而存在。

马家窑类型对鸟纹彩陶壶庙底沟类型彩陶侧面鸟纹演变图编辑|屈梦夏马家窑类型鸟纹盆兰州王保保城出土的这件彩陶盆里绘有一个符号化的鸟纹,鸟的头用一个圆点表现,三条柳叶分别代表鸟的身体和两只翅膀,这是太阳鸟的形式演化。

1.鸟纹鸟纹主要分布于晋、陕、豫等地区,是庙底沟类型中最主要的图案。

有的侧面伫立,有的展翅高飞,纹样中的不少几何图案如弧形三角形、斜线圆点纹、圆点纹,甚至一些宽短弧状纹都可能是鸟纹演绎而来的。

在新石器时代,继庙底沟类型后,鸟纹有两个发展方向:一是向西发展,在甘青地区的马家窑文化中出土了数量较多的鸟纹,这里的鸟纹已经过了高度提炼,除其首部还保留有鸟的特征外,身体已变成弧形三角纹,羽毛和翅膀多被数条弧线取代,腿脚不加任何表示,并且多与漩涡纹一起组成画面,因此可说甘青地区的鸟纹已完全几何化马家窑类型变体鸟纹罐半山类型鸟纹壶这件彩陶钵是庙底沟类型早期的作品,鸟纹呈影像效果,用比较写实的手法简洁鲜明地表现了振翅欲飞的鸟的形象,鸟头好像太阳,周围的圆圈好似月亮。

原始彩陶图案中线的形式美原始彩陶图案是中国古代陶器上的图案艺术,它是中国古代彩陶艺术的一个重要组成部分,通常在黑陶、红陶和灰陶上绘制各种图案。

原始彩陶图案中线的形式美是对古代陶器上的线条艺术进行审美评价和分析,线条的形式美对于陶器的美感和审美价值具有重要的影响。

下面将从线条的形式美、线条在原始彩陶图案中的运用以及线条与图案之间的关系等方面展开探讨。

一、线条的形式美线条是原始彩陶图案中的重要表现形式之一,它在图案设计和表现形式上起着举足轻重的作用。

线条的形式美主要表现在线的造型和线的质感上。

关于线的造型美,可以从线的曲直、宽窄、长短等方面进行审美评价。

线的曲直是指线条的走势是否平滑流畅,是否有意境和韵味,线的宽窄是指线条的粗细是否得当,是否符合整体的比例和协调,线的长短是指线条的长度是否合理,是否能够表现出图案的主题和情感。

线的质感美是指线条的画法是否细腻、流畅,是否具有轻重变化、明暗对比,是否表现出动态和生动的美感。

线条的形式美还体现在线的灵动和神韵上。

线的灵动是指线条的活泼性、生命力和韵律感,它能够使整体的图案更加生动有趣,给人以愉悦的感觉。

线的神韵是指线条的情感表达和内在含义,它要求线条能够表现出作者的情感态度和审美情趣,使人产生共鸣和联想。

二、线条在原始彩陶图案中的运用原始彩陶图案以线条勾画为主,它通过线条的运用来表现出图案的主题和内容。

线条在原始彩陶图案中的运用主要包括轮廓线、装饰线和纹饰线三个方面。

1.轮廓线是指用线条勾勒出图案的轮廓和形状,它能够使图案更加清晰和饱满。

轮廓线在原始彩陶图案中的运用主要表现在对图案整体形状的勾勒和描绘上,通过线条的弯曲和连接来表现出物体的形态和立体感。

轮廓线的粗细和流畅度对于图案的整体效果至关重要,它直接影响着图案的美感和表现力。

三、线条与图案的关系线条是原始彩陶图案中的重要表现形式,它与图案之间存在着密切的关系,线条的形式美直接影响着图案的整体效果和艺术价值。

原始彩陶图案中线的形式美

原始彩陶是中国古代文明的一种重要遗产,它的图案中线的形式是具有独特美感的。

在原始彩陶中,线的形式主要分为实线和虚线两种。

实线是实心的线条,通常采用红、黑等颜色,用以勾勒图案的边缘和主要线条。

虚线则是由间隔不等的小点组成的线条,用

以填充图案的细节部分,增强图案的层次感和动感。

实线的形式在原始彩陶中得到了充分的体现,它们的线条通常粗细适中,形态简洁而

流畅,具有韵律感和动感,从而达到了一种充满生命力的美感效果。

例如,徐州四面佛出

土的陶器中,线的宽度适中,线条在变幻中凸显了形态感,同时线条不规则地揉入了背景中,产生了一种独特的美感。

虚线则是原始彩陶中比较特殊的一种线形式。

在图案的细节和装饰部分中,虚线被广

泛应用,通过不规则的点组合,形成了一种独特的线条效果。

虚线的形式常常简单直观,

例如陕西华山出土的陶器中,虚线构成了丰富的图案,给人留下了深刻的印象。

此外,原始彩陶中的线条形式还体现在其表现力的多样性上。

例如,有些图案中,我

们可以看到长线伸展和缠绕的形态,具有一种优美的舞蹈感。

有些图案则采用了短线的形式,形成了小而精致的图案细节。

还有些图案则呈现出一种层次感,通过不同宽度和线性

进行分区和分类,让整个图案更加生动和丰富。

总的来说,原始彩陶中线的形式美,通过实线和虚线的组合,形成了一种独特而富有

创造性的美感效果。

线条的流畅和针对性,更是让整个图案的表现力得到了升华。

同时,

线条的多样性和层次感,也增强了图案的生动性和丰富性,展示出了独特的文化和艺术风貌。

原始彩陶图案中线的形式美原始彩陶是中国陶器的重要组成部分,它来源于新石器时代晚期至商代早期(约公元前3000年-公元前1600年)的陶器文化,代表了中国古代陶器艺术的独特风貌。

原始彩陶的图案以直线、曲线、点、面、纹理等形式为主,其中线条的形式具有很高的艺术价值。

原始彩陶中的线条形式主要包括了直线、曲线、波浪线、螺旋线等。

其中直线是最为基本的线条形式,它通过精确的绘制方式呈现出了直而有力的美感,给人以稳重、严谨和简洁的印象。

这种线条形式对于陶器的装饰起到了承框、点缀的作用,让整个作品显得均衡、匀称、和谐。

曲线则表现出了柔美的感觉,通过圆弧、弯曲、卷曲的方式呈现出云海、水波、植物蔓延等生命力十足的景象。

波浪线则匀称而有节奏地展现出了水波的律动,而螺旋线则呈现出一种旋转、扭曲的感觉,形态优美、线条流畅,在装饰上自成一格。

原始彩陶中的线条形式还有一些如编织线、斜线、斗拱线等,它们各自都拥有独特的美感和表现方式。

编织线饱满而有力,使整个图案呈现出一种紧凑、厚重的效果,能够很好的突显出器物的质感和厚重感;斜线则通过倾斜的方式表现出一种运动感,使装饰图案产生一种流畅的动态效果;斗拱线则是一种特殊的镂空线条,它们常常在璧面上制成弧形、矩形等突出器物的形态,给观众留下一种气势磅礴、群英竞技的印象。

总之,原始彩陶中线的形式美表现出了一种充满活力、富有生命力的视觉享受,能够给人带来独特的感受和体验。

它们的简洁、干净和有力量感的线条,令人印象深刻。

在后来的漫长发展过程中,中国古代艺术不仅沿用并发展了许多原始彩陶中的线条形式,而且也在这些线条形式中创造并诞生出了更多的美学价值。

陶铸文明:马家窑文化彩陶的装饰美与造型马家窑文化是中国古代文明的一部分,有着悠久的历史和丰富的文化底蕴。

在整个陶铸文明中,马家窑文化的彩陶装饰美与造型在当时就已经达到了相当高的水平,展现出了当时人们的审美追求和技艺水平。

这些精美的陶器不仅是古代人们生活的必需品,更是他们创造出来的艺术品,在今天依然能够给人们带来无限的惊艳和感动。

一、马家窑文化的历史背景马家窑文化是指中国古代黄河流域的一个古代文明遗址,其产生于约公元前5000~3000年,是中国华北地区最早的文明之一,也是世界上最古老的农耕文明之一。

马家窑文化的遗址分布在今天的陕西、河南和山东等地,这一文化遗址出土了大量的陶器、石器、玉器等物品,其中以彩陶最为著名。

马家窑文化的彩陶被认为是我国彩陶的典型代表,它的出现标志着古代中国陶瓷文明的成熟和发展,为后来的陶瓷艺术奠定了坚实的基础。

马家窑文化的陶器造型优雅、线条流畅,采用了粘土捏制和雕琢技法,经过精细的施釉和烧制后,呈现出了五彩斑斓的艺术效果,堪称是世界陶瓷艺术的一大奇迹。

二、彩陶的装饰美彩陶是马家窑文化的代表作之一,它的装饰美堪称是当时陶器艺术的巅峰之作。

马家窑文化的彩陶在制作过程中采用了各种各样的彩釉装饰技法,例如刻花、浮雕、镂空、彩绘等,以及多种颜色的施釉工艺,使得陶器呈现出了绚丽多彩的艺术效果。

首先是刻花。

马家窑文化的彩陶在制作过程中,常常采用刻花技法,通过在陶器表面雕刻出各种图案,如花卉、动物、人物、几何纹样等,使陶器的表面充满了动感与生气,极大地增加了陶器的装饰美感。

其次是浮雕。

在彩陶制作过程中,马家窑文化的陶工们还善于利用浮雕技法,通过在陶器表面浮雕出各种图案或者雕塑出各种造型,使得陶器更加立体、栩栩如生,给人以强烈的视觉冲击。

再者是镂空。

镂空是彩陶制作中的一种独特技法,通过在陶器表面雕刻出空洞,使得陶器呈现出艺术的空灵美感,增加了陶器的神秘感和千变万化的韵味。

最后是彩绘。

除了以上几种技法之外,马家窑文化的彩陶在装饰美方面还采用了彩绘技法,通过在陶器表面精细地绘制各种色彩丰富的图案,使得陶器呈现出了极具艺术感的效果,给人以美感和愉悦感。

原始彩陶图案中线的形式美原始彩陶是中国古代文化的瑰宝之一,彩陶的图案是人们对当时生活的观察和表达。

原始彩陶图案中线的形式美主要表现在以下几个方面。

原始彩陶图案中的线条具有独特的造型美。

线条在图案中起着连接和衔接不同元素的作用,它可以是直线、曲线、斜线等各种形态,线条的形状和走势决定了整个图案的韵律和节奏感。

在原始彩陶中,线条经过艺术家的创造和组合,形成了丰富多样的线条图案,给人一种生动活泼的感觉。

原始彩陶图案中线的形式美还表现在线条的粗细和线的交错之处的处理上。

线条的粗细不仅决定了图案的整体视觉效果,还能够突出图案中的重点和主题,增加观赏者的审美感受。

而线的交错之处则表现了图案中的层次感和空间感,使得整个图案更加生动和立体。

原始彩陶图案中线的形式美还表现在线条的纹理和纹理变化的处理上。

通过不同的线条纹理和纹理的变化,艺术家可以表现出不同的材质和质感,增加图案的真实感和观赏性。

线条可能是平滑的、粗糙的、细腻的等,纹理的变化可以使得整个图案更具有层次感和动态感。

原始彩陶图案中线的形式美还表现在线条的形态和图案的寓意上。

艺术家在设计图案时常常运用线条的形态来象征某些事物,蛇形线条可以象征生命和永恒,波浪形线条可以象征水流和动感等。

线条的形态往往与图案的寓意相呼应,使得整个作品更具有内涵和深意。

原始彩陶图案中线的形式美是多方面综合作用的结果,它既决定了图案的整体效果,又表现了图案的特点和寓意。

通过线条的形态、粗细、交错和纹理等方面的处理,艺术家创作出丰富多样的图案,展示了中国古代文化的独特魅力。

这些原始彩陶图案通过线条的形式美,不仅让人们欣赏到了古代艺术的美感,也体现了人们对生活和自然的观察和理解。