18个虚词的用法

- 格式:docx

- 大小:21.30 KB

- 文档页数:8

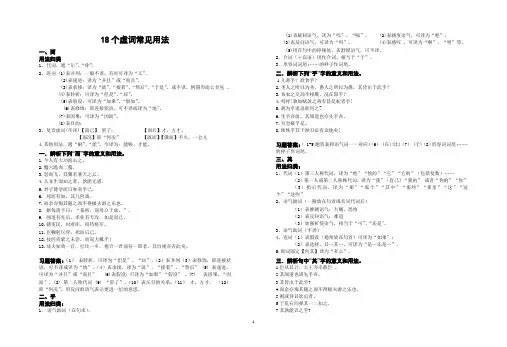

18个虚词常见用法一、而用法归类1、代词,通“尔”、“你”。

2、连词 (1)表并列:一般不译,有时可译为“又”。

(2)表递进:译为“并且”或“而且”。

(3)表承接:译为“就”、“接着”、“然后”、“于是”,或不译。

例图穷而匕首见。

(4)表转折:可译为“但是”、“却”。

(5)表假设:可译为“如果”、“假如”。

(6)表修饰:即连接状语,可不译或译为“地”。

(7)表因果:可译为“因而”。

(8)表目的:3、复音虚词(不译)【而已】罢了;【而后】才,方才。

【而况】即“何况”【既而】【俄而】不久,一会儿4.其他用法,通“耐”、“能”,今译为:能够、才能。

一.辨析下列“而”字的意义和用法。

1.今人有大功而击之。

2.蟹六跪而二螯。

3.怒而飞,其翼若垂天之云。

4.人非生而知之者,孰能无惑。

5.君子博学而日参省乎己。

6. 死而有知,其几何离。

7.而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

8. 妪每谓予曰:“某所,而母立于兹。

”。

9. 闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

10.籍吏民,封府库,而待将军。

11.臣鞠躬尽瘁,死而后已。

12.技经肯綮之未尝,而况大軱乎!13.故夫知效一官,行比一乡,德合一君而征一国者,其自视亦若此矣。

习题答案:(1)表转折,可译为“但是”、“却”。

(2)表并列(3)表修饰,即连接状语,可不译或译为“地”。

(4)表承接,译为“就”、“接着”、“然后” (5) 表递进,可译为“并且”或“而且” (6)表假设:可译为“如果”“假设” 。

(7) 表因果,“因而”。

(8) 第二人称代词 (9) “罢了”。

(10)表示目的关系。

(11)才,方才。

(12)即“何况”,用反问的语气表示更进一层的意思。

二、乎用法归类:1.语气助词(在句末): (1)表疑问语气,译为“吗”、“呢”。

(2)表测度语气,可译为“吧”。

(3)表反问语气,可译为“吗”。

(4)表感叹,可译为“啊”、“呀”等。

(5)用在句中的停顿处,表舒缓语气,可不译。

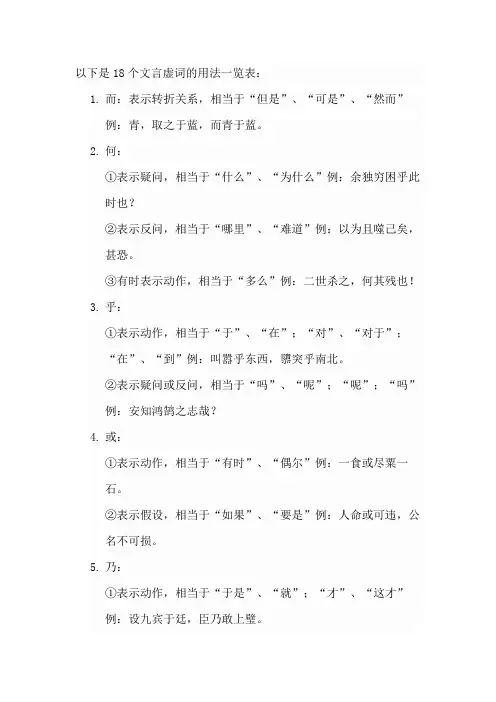

以下是18个文言虚词的用法一览表:1.而:表示转折关系,相当于“但是”、“可是”、“然而”例:青,取之于蓝,而青于蓝。

2.何:①表示疑问,相当于“什么”、“为什么”例:余独穷困乎此时也?②表示反问,相当于“哪里”、“难道”例:以为且噬己矣,甚恐。

③有时表示动作,相当于“多么”例:二世杀之,何其残也!3.乎:①表示动作,相当于“于”、“在”;“对”、“对于”;“在”、“到”例:叫嚣乎东西,隳突乎南北。

②表示疑问或反问,相当于“吗”、“呢”;“呢”;“吗”例:安知鸿鹄之志哉?4.或:①表示动作,相当于“有时”、“偶尔”例:一食或尽粟一石。

②表示假设,相当于“如果”、“要是”例:人命或可违,公名不可损。

5.乃:①表示动作,相当于“于是”、“就”;“才”、“这才”例:设九宾于廷,臣乃敢上璧。

②表示转折,相当于“可是”、“却”例:夫我乃行之,反而求之,不得吾心。

6.岂:①表示反问,相当于“难道”、“怎么”例:岂曰无衣?与子同泽。

②表示动作,相当于“而且”、“也”例:王侯将相宁有种乎?7.其:①表示选择,相当于“是……还是”例:吾其还也?②表示反问,相当于“难道”、“怎么”例:以丛草为林,以虫蚁为兽。

8.且:①表示并列,相当于“又”、“而且”例:河水清且涟漪。

②表示递进,相当于“并且”、“而且”例:且焉置土石。

③表示承接,相当于“然后”、“就”例:且放白鹿青崖间。

9.虽:表示转折,相当于“虽然”、“纵使”例:虽九死其犹未悔。

10.遂:表示结果,相当于“终于”、“到底”例:遂使之行成。

11.谓:表示动作,相当于“告诉”、“对……说”例:谓心到、眼到、口到。

①表示动作,相当于“了”、“已经”例:籍吏民,封府库,而待将军,备兵九为备矣。

②表示感叹,相当于“啊”、“呀”例:嗟乎!燕雀安知鸿鹄之志哉!13.焉:①表示疑问,相当于“呢”、“吗”例:人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?②表示反问,相当于“呢”、“吗”例:肉食者谋之,又何间焉?③表示动作,相当于“之”、“的”例:积土成山,风雨兴焉。

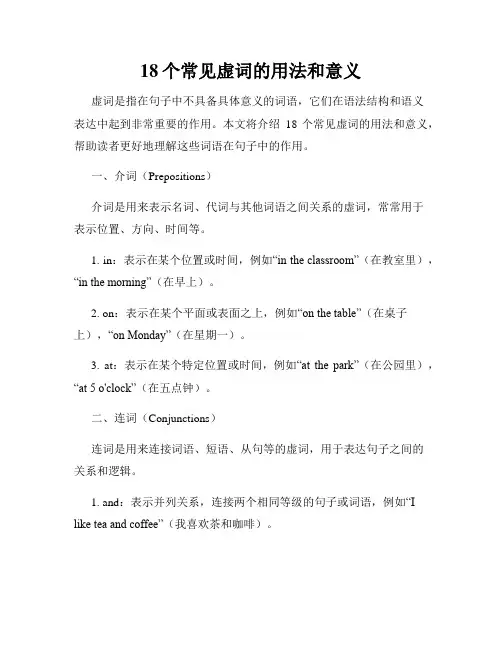

18个常见虚词的用法和意义虚词是指在句子中不具备具体意义的词语,它们在语法结构和语义表达中起到非常重要的作用。

本文将介绍18个常见虚词的用法和意义,帮助读者更好地理解这些词语在句子中的作用。

一、介词(Prepositions)介词是用来表示名词、代词与其他词语之间关系的虚词,常常用于表示位置、方向、时间等。

1. in:表示在某个位置或时间,例如“in the classroom”(在教室里),“in the morning”(在早上)。

2. on:表示在某个平面或表面之上,例如“on the table”(在桌子上),“on Monday”(在星期一)。

3. at:表示在某个特定位置或时间,例如“at the park”(在公园里),“at 5 o'clock”(在五点钟)。

二、连词(Conjunctions)连词是用来连接词语、短语、从句等的虚词,用于表达句子之间的关系和逻辑。

1. and:表示并列关系,连接两个相同等级的句子或词语,例如“I like tea and coffee”(我喜欢茶和咖啡)。

2. but:表示转折或对比关系,连接两个相反或不同的句子或词语,例如“I am tired, but I need to finish my homework”(我很累,但是我需要完成作业)。

3. or:表示选择关系,连接两个或多个可替换的句子或词语,例如“You can choose tea or coffee”(你可以选择茶或者咖啡)。

三、助词(Particles)助词是用来补充和修饰动词、形容词、副词等的虚词,它们通常不具备独立的意义。

1. to:表示动词不定式的标志,例如“to read”(阅读),“to go”(去)。

2. not:表示否定意义,通常与助动词连用,例如“do not”(不做),“can not”(不能)。

四、后置介词(Postpositions)后置介词是指放在名词、代词后面表示位置或方向的虚词。

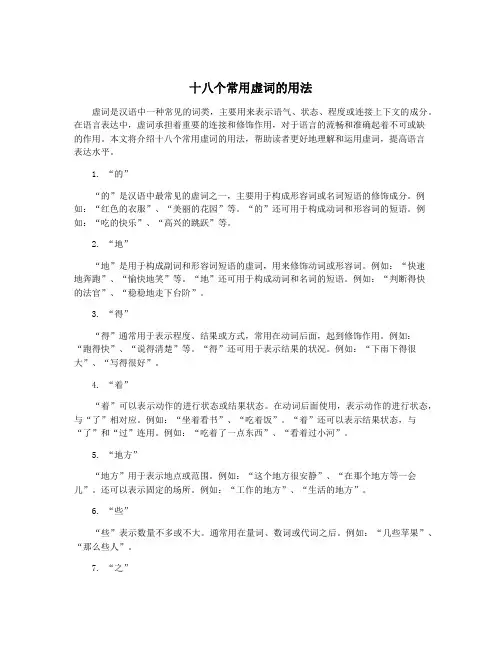

十八个常用虚词的用法虚词是汉语中一种常见的词类,主要用来表示语气、状态、程度或连接上下文的成分。

在语言表达中,虚词承担着重要的连接和修饰作用,对于语言的流畅和准确起着不可或缺的作用。

本文将介绍十八个常用虚词的用法,帮助读者更好地理解和运用虚词,提高语言表达水平。

1. “的”“的”是汉语中最常见的虚词之一,主要用于构成形容词或名词短语的修饰成分。

例如:“红色的衣服”、“美丽的花园”等。

“的”还可用于构成动词和形容词的短语。

例如:“吃的快乐”、“高兴的跳跃”等。

2. “地”“地”是用于构成副词和形容词短语的虚词,用来修饰动词或形容词。

例如:“快速地奔跑”、“愉快地笑”等。

“地”还可用于构成动词和名词的短语。

例如:“判断得快的法官”、“稳稳地走下台阶”。

3. “得”“得”通常用于表示程度、结果或方式,常用在动词后面,起到修饰作用。

例如:“跑得快”、“说得清楚”等。

“得”还可用于表示结果的状况。

例如:“下雨下得很大”、“写得很好”。

4. “着”“着”可以表示动作的进行状态或结果状态。

在动词后面使用,表示动作的进行状态,与“了”相对应。

例如:“坐着看书”、“吃着饭”。

“着”还可以表示结果状态,与“了”和“过”连用。

例如:“吃着了一点东西”、“看着过小河”。

5. “地方”“地方”用于表示地点或范围。

例如:“这个地方很安静”、“在那个地方等一会儿”。

还可以表示固定的场所。

例如:“工作的地方”、“生活的地方”。

6. “些”“些”表示数量不多或不大。

通常用在量词、数词或代词之后。

例如:“几些苹果”、“那么些人”。

7. “之”“之”用于连接名词或代词,并在句子中具有指示作用。

例如:“孔子之道”、“玛丽之所以能成功”。

8. “的话”“的话”用于引导条件状语从句,起到暗示或引导的作用。

例如:“如果你不去的话,我也不去”、“买书的话,就去书店”。

9. “总”“总”表示总体或总共的意思,用在数词或代词之后。

例如:“总有一天我会成功”、“总共有十个人”。

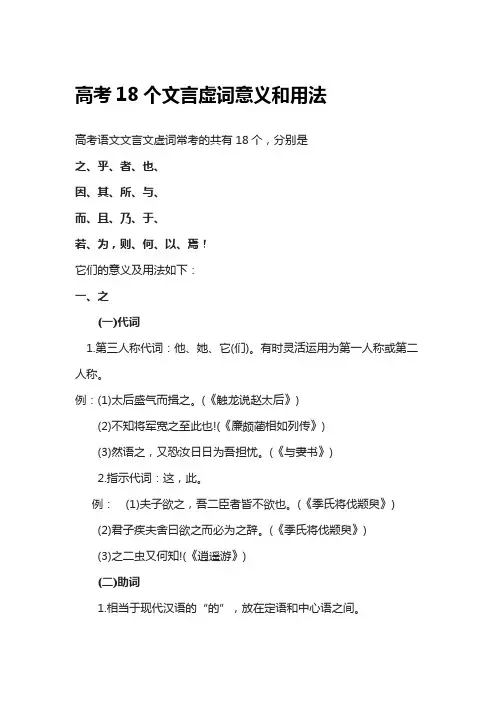

高考18个文言虚词意义和用法高考语文文言文虚词常考的共有18个,分别是之、乎、者、也、因、其、所、与、而、且、乃、于、若、为,则、何、以、焉!它们的意义及用法如下:一、之(一)代词1.第三人称代词:他、她、它(们)。

有时灵活运用为第一人称或第二人称。

例:(1)太后盛气而揖之。

(《触龙说赵太后》)(2)不知将军宽之至此也!(《廉颇蔺相如列传》)(3)然语之,又恐汝日日为吾担忧。

(《与妻书》)2.指示代词:这,此。

例:(1)夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。

(《季氏将伐颛臾》)(2)君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

(《季氏将伐颛臾》)(3)之二虫又何知!(《逍遥游》)(二)助词1.相当于现代汉语的“的”,放在定语和中心语之间。

例:虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?(《季氏将伐颛臾》)2.放在主语和谓语之间,取消句子的独立性。

例:臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

(《烛之武退秦师》)3.放在倒置的动(介)宾短语之间,作为宾语前置的标志。

例:句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

(《师说》)4.放在倒置的定语与中心语之间,作为定语后置的标志。

例:蚓无爪牙之利,筋骨之强。

(《劝学》)5.用在时间名词或动词(多为不及物动词)后面,凑足音节,没有实在意义。

例:填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。

(《寡人之于国也》)(三)动词,到……去例:胡为乎遑遑欲何之?(《归去来兮辞》)二、乎(一)语气助词1.表疑问语气,可译为“吗”“呢”。

例:(1)儿寒乎?欲食乎?(《项脊轩志》)(2)技盖至此乎?(《庖丁解牛》)2.表示反问语气,相当于“吗”“呢”。

例:臣以为布衣之交尚不相欺,况大国乎?(《廉颇蔺相如列传》)3.表揣度或商量语气,可译为“吧”。

例:王之好乐甚,则齐国其庶几乎?(《庄暴见孟子》)4.用于感叹句或祈使句,可译为“啊”“呀”等。

例:悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。

(《离骚》)(二)介词,相当于“于”“在”等,在文中有不同的翻译。

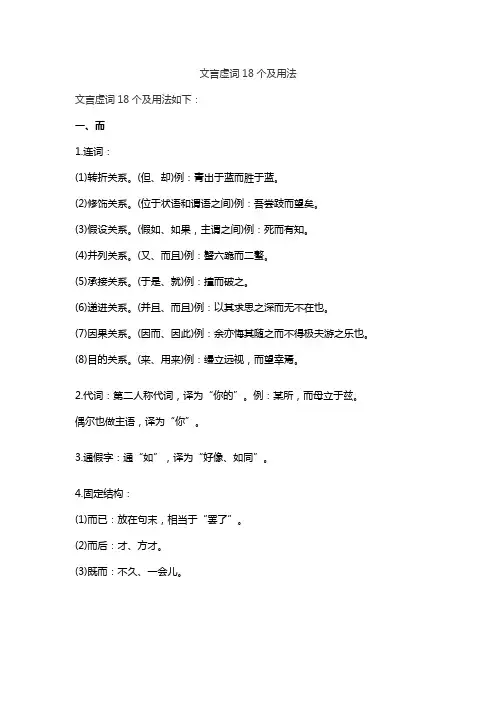

文言虚词18个及用法文言虚词18个及用法如下:一、而1.连词:(1)转折关系。

(但、却)例:青出于蓝而胜于蓝。

(2)修饰关系。

(位于状语和谓语之间)例:吾尝跂而望矣。

(3)假设关系。

(假如、如果,主谓之间)例:死而有知。

(4)并列关系。

(又、而且)例:蟹六跪而二螯。

(5)承接关系。

(于是、就)例:撞而破之。

(6)递进关系。

(并且、而且)例:以其求思之深而无不在也。

(7)因果关系。

(因而、因此)例:余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

(8)目的关系。

(来、用来)例:缦立远视,而望幸焉。

2.代词:第二人称代词,译为“你的”。

例:某所,而母立于兹。

偶尔也做主语,译为“你”。

3.通假字:通“如”,译为“好像、如同”。

4.固定结构:(1)而已:放在句末,相当于“罢了”。

(2)而后:才、方才。

(3)既而:不久、一会儿。

▲注意:判断“修饰关系”和“承接关系”时,看前后两个动作发生的时间是否一致。

动作同时进行为修饰关系,动作有先后为承接关系。

二、何1.疑问代词:(1)作宾语,“什么、哪里”。

何+动词/介词构成动词/介词的宾语后置。

例:大王来何操?(2)作谓语,“为什么”。

后常与“哉、者、也”等连用,用于询问原因。

例:余尝求古仁人之心,或异二者为之,何哉?(3)作定语,“什么”。

何+名词。

例:何人?何物?何时?何地?何事?(4)做主语,“什么”。

例:何谓阁子也?2.副词:(1)程度副词,“多么”。

何+形容词。

例:开国何茫然?(2)疑问副词,“怎么、为什么、何必”。

何+动词,位于句首。

例:何不按兵束甲。

3.固定结构:(1)何如:“怎么样、怎样”,等同于“奈何、若何”。

(2)无何:不久、没多久。

(3)何以:即“以何”介宾短语,“拿什么、凭借什么”。

(4)何乃:怎能。

(5)何之:等于“之何”,译为“到什么地方”,此处“之”作动词“到”。

三、乃1.副词:(1)承接关系,“就、于是、才”。

例:度我入军中,公乃入。

(2)转折关系,“却、竟然、反而”。

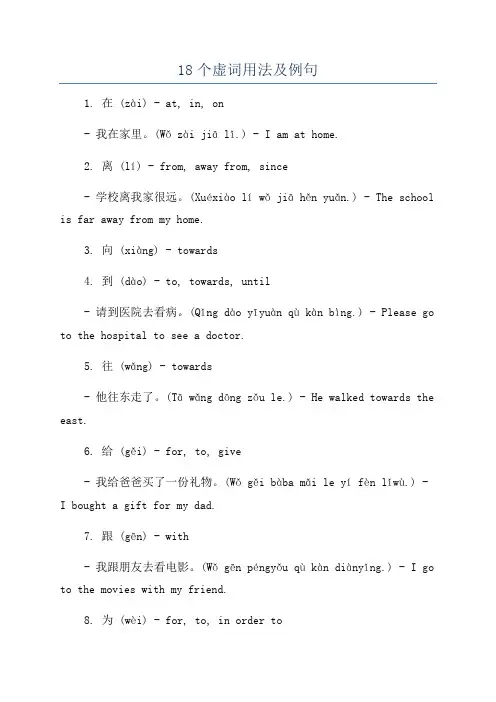

18个虚词用法及例句1. 在(zài) - at, in, on- 我在家里。

(Wǒ zài jiā lǐ.) - I am at home.2. 离(lí) - from, away from, since- 学校离我家很远。

(Xuéxiào lí wǒ jiā hěn yuǎn.) - The school is far away from my home.3. 向(xiàng) - towards4. 到(dào) - to, towards, until- 请到医院去看病。

(Qǐng dào yīyuàn qù kàn bìng.) - Please go to the hospital to see a doctor.5. 往(wǎng) - towards- 他往东走了。

(Tā wǎng dōng zǒu le.) - He walked towards the east.6. 给(gěi) - for, to, give- 我给爸爸买了一份礼物。

(Wǒ gěi bàba mǎi le yí fèn lǐwù.) -I bought a gift for my dad.7. 跟(gēn) - with- 我跟朋友去看电影。

(Wǒ gēn péngyǒu qù kàn diànyǐng.) - I go to the movies with my friend.8. 为(wèi) - for, to, in order to- 我为了考试而学习。

(Wǒ wèi le kǎoshì ér xuéxí.) - I study for the exam.9. 对(duì) - towards, to, with regard to- 他对我很友好。

18个虚词及用法

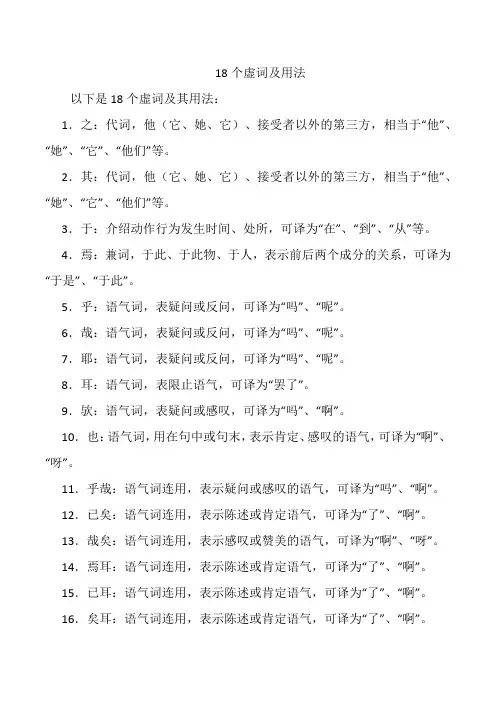

以下是18个虚词及其用法:

1.之:代词,他(它、她、它)、接受者以外的第三方,相当于“他”、“她”、“它”、“他们”等。

2.其:代词,他(它、她、它)、接受者以外的第三方,相当于“他”、“她”、“它”、“他们”等。

3.于:介绍动作行为发生时间、处所,可译为“在”、“到”、“从”等。

4.焉:兼词,于此、于此物、于人,表示前后两个成分的关系,可译为“于是”、“于此”。

5.乎:语气词,表疑问或反问,可译为“吗”、“呢”。

6.哉:语气词,表疑问或反问,可译为“吗”、“呢”。

7.耶:语气词,表疑问或反问,可译为“吗”、“呢”。

8.耳:语气词,表限止语气,可译为“罢了”。

9.欤:语气词,表疑问或感叹,可译为“吗”、“啊”。

10.也:语气词,用在句中或句末,表示肯定、感叹的语气,可译为“啊”、“呀”。

11.乎哉:语气词连用,表示疑问或感叹的语气,可译为“吗”、“啊”。

12.已矣:语气词连用,表示陈述或肯定语气,可译为“了”、“啊”。

13.哉矣:语气词连用,表示感叹或赞美的语气,可译为“啊”、“呀”。

14.焉耳:语气词连用,表示陈述或肯定语气,可译为“了”、“啊”。

15.已耳:语气词连用,表示陈述或肯定语气,可译为“了”、“啊”。

16.矣耳:语气词连用,表示陈述或肯定语气,可译为“了”、“啊”。

17.矣哉:语气词连用,表示肯定、感叹的语气,可译为“啊”、“呀”。

18.夫:无实义的发语词。

以上是18个虚词及其用法,希望能对您有所帮助。

18个虚词的用法1、有时:有时是一个表示“有时候”,“时不时”等意思的虚词,可以用来表示两种事态之间的可能性或经常性,如:"他有时乐观,有时悲观”。

2、差不多:差不多是指时常比较接近,但不完全一致的意思,如:"这件衣服大约要花两百块钱,差不多”。

3、大约:大约是一个表示一般估计的虚词,多用于表达某事大概发生在某个范围内的意思,如:"今天是大约十月一号”。

4、大概:大概是一个表示概括性的虚词,可以用来表示某事大致是怎样的,如:"大概这是我们昨天做的最好的事情了”。

5、总的来说:总的来说是一个表示总结的虚词,用于总结之前所陈述的内容,如:"经过仔细推敲,总的来说,我们决定明天出发”。

6、近乎:近乎是一个表示接近,但未达到完全一致情况的虚词,如:"这两件衣服的颜色近乎一样”。

7、将近:将近是一个表示接近,已经达到一定程度的虚词,如:"现在的温度将近零度”。

8、应该:应该是一个表示建议或推测的虚词,如:"你应该去看看医生”。

9、大概率:大概率是一个表示可信度很高的虚词,如:"今天会下雨的可能性很大,大概率会发生”。

10、也许:也许是一个表示可能性或有待研究的虚词,如:"今年冬天气温会不会升高,也许会”。

11、也就是说:也就是说是一个表示重复、强调或解释的虚词,如:"今天没课,也就是说,我们可以放松一下”。

12、算是:算是一个表示概括的虚词,可以用来表达某件事的大致状态,如:"你算是做了一件好事”。

13、或许:或许是一个表示推测的虚词,如:"今晚的天气可能会很冷,或许要下雨”。

14、约莫:约莫是一个表示大概估计的虚词,如:"这部电影大概有一百多集,约莫”。

15、不太可能:不太可能是一个表示可能性很小的虚词,如:"今年下雪的可能性很小,不太可能”。

16、差不多也:差不多也是一个表示大概估计的虚词,如:"今天晚上可能会下雨,差不多也是”。

文言文18个虚词的意义和用法虚词,在古代文言文中是指一类功能虚弱、往往没有独立含义的词语。

虚词通常没有具体的指代对象,也不具备表述事件、性质或情感的能力。

虚词在句子中主要充当连接词、助词或虚词副词的作用,用以连接或标识动作、状态和关系等。

为了便于理解,本文将介绍文言文中常见的18个虚词的意义和用法。

1. 之:表示“的”、“之”的关系,用于连接名词与名词或名词与形容词,表示所属关系。

例如:“东方之国”、“学之深”。

2. 乎:用于疑问句或反问句中,相当于现代汉语中的“吗”、“呢”或“啊”。

例如:“何乎”,意为“何事呢?”;“不攻自破者,人乎人也”,意为“不攻自破的是人吗?”3. 而:用于连接并列成分,表示转折或递进关系。

例如:“父子之别,如是而已”;“志之大者,愈艰苦而愈可贵”。

4. 所:用于连接动词与宾语,表示被动的意义。

例如:“所行者,不以己之私欲也”。

5. 为:用于表示目的、结果或理由。

例如:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;“子曰:‘为政以德,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远”。

6. 以:用于连接动词与宾语,表示手段或方式。

例如:“以千里之堤,溃于蚁穴”;“以降维持纪律”。

7. 于:表示时间、地点或手段。

例如:“胡人有善射者,受中国为师焉”,表示时间;“于乎千里之外,可以鄂矣”,表示地点;“忠信者,不为自己,视于事,顺于时”,表示手段。

8. 与:用于连接两个名词或代词,表示共同、对比或连接关系。

例如:“短兵不能与长兵共战”;“与时俱进”。

9. 又:用于连接两个动作的时间,表示先后顺序。

例如:“今日之事,有世俗者,有独我者。

大家必不能又如我”。

意为“今天的事情,有世俗的,有只有我一个的。

大家必定不能再像我这样”。

10. 乃:表示结果或转折关系。

例如:“虞舜用九服,乃登帝位”;“得之我幸,失之我命。

吾与父母曾订,今乃取尔”。

11. 其:用于连接名词或代词,表示所属关系,相当于现代汉语中的“他的”、“她的”、“它的”。

18个虚词用法虚词是指在语法功能上具有一定作用,但具体含义不明确或具有一定模糊性的词语。

在英语中,虚词的使用非常广泛,起着连接句子、修饰词语、表示语气等作用。

以下是18个常见的英语虚词及其用法。

1. about(关于)"About"可以用作介词,表示对某事物的讨论或描绘。

例如:"Let's talk about the movie we watched last night."2. after(在...之后)"After"可以用作介词,表示在某事物之后发生或进行。

例如:"We went for a walk after dinner."3. at(在...处)"At"可以用作介词,表示在某地点或位置。

例如:"Meet me at the park at 5 pm."4. before(在...之前)"Before"可以用作介词,表示在某事物之前发生或进行。

例如:"Please finish your homework before you go out to play."5. by(通过)"By"可以用作介词,表示通过某种方式或手段。

例如:"You can reach me by email."6. for(为了)"For"可以用作介词,表示为了某个目的或原因。

例如:"I bought some gifts for my friends' birthdays."7. from(来自)"From"可以用作介词,表示某人或某物的来源。

例如:"This gift is from my grandparents."8. in(在...内)"In"可以用作介词,表示在某个时间、地点或状态中。

文言文18个虚词的用法一、介词的用法1. 于:表示处所、时间、方式等。

例如:“于乎!天地为之震荡。

”(《左传·襄公二十六年》)2. 以:表示手段、原因、条件等。

例如:“以巧拙观彼旁人。

”(《庄子·秋水》)3. 为:表示目的、结果等。

例如:“未若锦囊收艳骨,一抔净土掩风流。

”(苏轼《赤壁引·并序》)4. 为于:表示谦虚或感慨。

例如:“孟子曰:‘吾私欲而能未可知也,曲成八节之曲,何令乎治世之政也!’”(《孟子·尽心上》)5. 自:表示起点或动作的来源。

例如:“自古皆有死,民无信不立。

”(《宋史·王安石传》)6. 至:表示到达某一状态或程度。

例如:“身至龙门,名垂青史。

”(《红楼梦》第四十九回)二、副词的用法1. 忽:表示动作迅速或变化突然。

例如:“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

”(苏轼《赤壁怀古》)2. 宁:表示情绪平稳或安抚。

例如:“人言萧相国公宅僻,不省兵连祸在旦夕;此时忽为聪明正直可羡者者乎?”(《红楼梦》第二十五回)3. 复:表示行动返还原状或回复过去状态。

例如:“不见复关意,伫立故园心。

”(李商隐《登建康城西北隅望余亦王侍御房浣溪沙令紫台南山乡思杂咏且田园无寄虞州杨给事玉篇书以诗问之和贶》)4. 追:表示跟随、紧接或踪寻。

例如:“追风逐电舞弄清波。

”(孙洙《青门引·补章句过宋江席上话三娘得一幅天然真谛传口诀字字珠玑改千暌枕300】由黄冈冯林参议统制选所记安区毛珣先生奉读继有胡裁定)。

18个文言虚词的意义和用法

1.之:指示代词,表示地点,时间和程度,意为“在此以后”。

例如:于是之后,他便离开了。

2.所:指示代词,表示所说的事物,用于指示上文或前文提到的事物,意为“说道的”。

例如:所谓的节俭就是节约和勤俭的意思。

3.其:指示代词,表示未曾提到的,或代替事物的代词,意思是“那”或“它”。

例如:其实他是一个很有趣的人。

4.具:形容词,表示拥有特定属性或特质,意思是“有”。

例如:这

种做法具有一定的风险性。

5.以:介词,表示用,通常放在动词前,意思是“用”。

例如:以谨

慎的眼光审视问题。

6.致:介词,表示对事的影响,意思是“对…有影响”。

例如:致使

大众的生活质量得到极大改善。

7.于:介词,表示状态,意思是“对…处于”。

例如:孩子们处于一

种无助的状态。

8.仍:副词,表示状态,意思是“仍然”或“还是”。

例如:他仍是

个孩子。

9.然:副词,表示结果,意思是“因此”或“所以”。

例如:他不服气,然后离开了。

10.者:名词后缀,用于表示人或事,意思是“…的人”或“…的事物”。

例如:发明者们在不断的改进其设计。

11.故:副词,表示结果,意思是“因此”或“所以”。

18个文言虚词的用法及其举例总结文言虚词是指在文言文中具有实际含义不明确或者较弱的词汇,主要起到补充语气、连缀句子和调整语气等作用。

以下是常见的18个文言虚词及其用法和举例:1.者:用于句子末尾,表示标志性的角色或概念。

例:帝者,治本也。

2.也:用于句子末尾,表示肯定或呼应。

例:身其乎不肖者,亦宜早图之。

3.而:用于句中,起连接作用,连接并列句子或词语。

例:喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。

4.乎:用于疑问句中,表示疑问或反问。

例:人生在世,岂能尽如人意乎?5.无:表示否定,没有。

例:饥民无食。

6.以:多用作介词,表示手段、理由、标准等。

例:以身作则。

7.之:代词,意义不定,常做动词、名词、形容词等的宾语。

例:治身之道,学问之本。

8.所:引导定语从句,修饰先行词,相当于现代汉语的“的”。

例:所学非所用,所用非所学。

9.皆:都,表示整体。

例:上下皆知。

10.其:指示代词,表示所指的人或物与前文有关。

例:其即时行动,不可理喻。

11.若:如果,引导条件状语从句。

例:若能力行,必可得其结果。

12.不:表示否定,不。

例:不怀好意。

13.及:和,表示同时。

例:与人为善,自能及人。

14.乃:表示因为,所以。

例:勉其学之,乃可成才。

15.如:如同,表示比喻、类似。

例:人心如水,世事如云烟。

16.是:指代前文内容,相当于现代汉语的“这”、“那”。

例:是言不信。

17.何:疑问词,表示询问。

例:何以解忧,唯有杜康?18.为:做,表示动作或状态。

例:舍我其谁,为王者也。

以上是常见的18个文言虚词的用法及举例。

请注意,虽然这些词汇在文言文中的用法有所固定,但有时也会根据具体语境和句子结构有所变化。

18个文言虚词的用法及举例[而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之] 1.【而】(一)用作连词。

1.表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》)②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)③北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》)2.表示递进关系。

可译为"并且"或"而且"。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)②楚怀王贪而信张仪,遂绝齐(《屈原列传》)③回视日观以西峰,或得日,或否,绛皜驳色,而皆若偻(《登泰山记》)④以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》)3.表示承接关系。

可译为"就""接着",或不译。

①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄(《陈情表》)②置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)③人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)4.表示转折关系。

可译为"但是""却"。

①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)②有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)③信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎(《陈情表》)5.表示假设关系。

可译为"如果""假如"。

①诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)②死而有知,其几何离(《祭十二郎文》)6.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走(《寡人之于国也》)③项王按剑而跽曰:“客何为者?”(《鸿门宴》)7.表示因果关系,①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》)②表恶其能而不用也(《赤壁之战》)8.表示目的关系,①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》)②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》)(二)通“尔”,用作代词,第二人称,译为"你的";偶尔也作主语,译为"你"。

一、【之】1.代词⑴人称代词①第三人称——可代人、事、物,译为:“他(们)”、“它(们)”。

例:A 臣请入,与之同命。

(《鸿门宴》)B 子孙视之不甚惜。

(《六国论》)C 简能而任之,择善而从之。

(《谏太宗十思疏》)②第一人称(较少见),译为:“我”。

例:A 鄙贱之人,不知将军宽之至此也。

(《廉颇蔺相如列传》)B 臣乃市井鼓刀屠者,而公子亲数存之。

(《信陵君窃符救赵》)⑵指示代词——表近指,译为:“这(种)、这样、这些”。

例:A 均之二策,宁许以负秦曲。

(《廉颇蔺相如列传》)B 然而不王者,未之有也。

(《寡人之于国也》)C 郯子之徒,其贤不及孔子。

(《师说》)D 之二虫又何知。

(《逍遥游》)2.助词⑴用于定语和中心词之间,译为:“的”。

例:A 是寡人之过也。

(《烛之武退秦师》)B 何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉?(《谏太宗十思疏》)⑵主谓之间取消句子独立性,不译。

例:A 寡人之于国也,尽心焉耳矣。

(《寡人之于国也》)B 天之苍苍,其正色邪?(《逍遥游》)C 公之视廉将军孰与秦王?(《廉颇蔺相如列传》)⑶宾语前置标志,不译。

例:A 句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

(《师说》)B 夫晋,何厌之有?(《烛之武退秦师》)⑷表明定语后置,不译。

例:A 蚓无爪牙之利,筋骨之强。

(《劝学》)B 人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎!(《屈原列传》)⑸音节助词,不译。

例:A 填然鼓之,兵刃既接。

(《寡人之于国也》)B 六艺经传皆通习之。

(《师说》)3.动词作谓语(该义项为实词用法),译为:“到、往”。

例:A 又有剪发杜门,佯狂不知所之者。

(《五人墓碑记》)B 及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

(《兰亭集序》)C 奚以之九万里而南为?(《逍遥游》)二、【为】1.动词作谓语(该义项为实词用法),翻译比较灵活,如:⑴做、作例:A 斩木为兵,揭竿为旗。

(《过秦论》)B 冰,水为之,而寒于水。

(《劝学》)⑵治、治理例:为国者无使为积威之所劫哉!(《六国论》)⑶担任、充当例:温故而知新,可以为师矣。

文言文中18个虚词的用法及其举例文言文中的虚词包括“之、乎、者、所、其、而、乃、焉、以、为、於、若、与、也、者、之、者、乎”等等。

这些虚词在古代汉语中起着连接句子成分、标注语气、引导句子结构等作用。

举例如下:1. 之,表示所指代的事物,如“是为之大勇也”(《孟子·尽心上》)。

2. 乎,用于疑问句或感叹句的句末,如“何谓也乎?”(《庄子·逍遥游》)。

3. 者,用于句末表示疑问或感叹,如“人而无信,不知其可也者”(《孟子·尽心下》)。

4. 所,用于句中表示所指代的事物,如“所恶乎人之为恶”(《庄子·逍遥游》)。

5. 其,用于句中表示所指代的事物,如“其为人也孝弟”(《论语·雍也》)。

6. 而,连接两个并列的动作或状态,如“民之生也,独立而已矣”(《庄子·逍遥游》)。

7. 乃,表示因果关系,如“非其鬼而谁之鬼乎?”(《庄子·大宗师》)。

8. 焉,用于句末表示疑问或感叹,如“何以明之焉?”(《庄子·逍遥游》)。

9. 以,表示手段、方法,如“是以圣人不行而知”(《道德经》)。

10. 为,表示目的、结果,如“为天下者谓之天下”(《庄子·大宗师》)。

11. 於,表示处所,如“於是民大乐”(《庄子·逍遥游》)。

12. 若,用于条件句中,如“若夫乐与丧”(《庄子·大宗师》)。

13. 与,表示并列关系,如“与天地参其德”(《庄子·逍遥游》)。

14. 也,用于句末表示肯定或强调,如“人之生也直”(《论语·雍也》)。

15. 者,用于句末表示疑问或感叹,如“人而无信,不知其可也者”(《孟子·尽心下》)。

16. 之,表示所指代的事物,如“是为之大勇也”(《孟子·尽心上》)。

17. 者,用于句末表示疑问或感叹,如“人而无信,不知其可也者”(《孟子·尽心下》)。

18. 乎,用于疑问句或感叹句的句末,如“何谓也乎?”(《庄子·逍遥游》)。

18个虚词的用法1、而”字主要的用法如下:一. 用作连词。

可连接词、短语和分句,表示多种关系。

(一)表示并列关系。

一般不译,有时可译为又”。

如:蟹六跪而二螯。

(〈〈劝学》)(二)表示递进关系。

可译为并且”或而且”。

如:君子博学而日参省乎己。

(〈〈劝学》)(三)表示承接关系。

可译为就”接着”,或不译。

如:余方心动欲还,而大声发于水上。

(〈〈石钟山记》)(四)表示转折关系。

可译为但是”却”。

如:青,取之于蓝,而青于蓝。

(〈〈劝学》)(五)表示假设关系。

可译为如果”假如”。

如:诸君而有意,瞻予马首可也。

(〈〈冯婉贞》)(六)表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

如:吾尝终日而思矣……(〈〈劝学》)吾恂恂而起。

(〈〈捕蛇者说》)二. 用作代词。

只用作第二人称,一般作定语,译为你的”;偶尔也作主语,译为你”。

例如:而翁长铃,迁我京职,则汝朝夕侍母。

(〈〈记王忠肃公翱事》)三. 复音虚词而已”,放在句末,表示限止的语气助词,相当于罢了”。

例如:一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

(〈〈口技》)闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

(〈〈师说》)2、以”字主要的用法一、用作介词。

主要有以下几种情况:(一)表示动作、行为所用或所凭借的工具、方法及其他,可视情况译为用”掌”凭借”依据”按照”用(凭)什么身份”等。

例如:①乃入见。

问:何以战?”(〈〈曹刿论战》)②野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。

(〈〈逍遥游》)③斧斤以时入山林。

(〈〈寡人之于国也》)(二)起提宾作用,可译为把”。

如:五亩之宅,树之以桑。

(〈〈寡人之于国也》)(三)表示动作、行为产生的原因,可译为因”由于”。

如:罚所及,则无以怒而滥刑。

(〈〈谏太宗十思疏》)(四)弓I进动作、行为发生的时间和处所,用法同号”,可译为在”从”。

如:余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,……至于泰安。

(〈〈登泰山记》)(五)表示动作、行为的对象,用法同与”,可译为和”踉”,有时可译为率领”带领”。

如:天下有变,王割汉中以楚和。

(〈〈战国策凋策》)二、用作连词。

用法和而”有较多的相同点,只是不能用于转折关系。

(一)表示并列或递进关系,常用来连接动词、形容词(包括以动词、形容词为中心的短语),可译为而”又”而且”并且”等,或者省去。

如:归去来兮,请息交以绝游。

(〈〈归去来兮辞(二)表示承接关系,以”前的动作行为,往往是后一动作行为的手段或方式。

可译为而”或省去。

如:引壶觞以自酌。

(〈〈归去来兮辞》)(三)表示目的关系,以”后的动作行为往往是前一动作行为的目的或结果。

可译为而”来”用来”以致”等。

如:故远人不服,则修文德以来之。

(〈〈季氏将伐颛臾》)(四) 表示因果关系,常用在表原因的分句前,可译为 因为”。

如:晋侯、秦伯围郑,以其 无礼于晋,且贰于楚也。

(〈〈烛之武退秦师》)(五) 表示修饰关系,连接状语来中心语,可译为 而”,或省去。

如:木欣欣以向荣,泉涓 涓而始流。

(〈〈归去来兮辞》)三、复音虚词 以是”是以”,相当于 因此”,引出事理发展或推断的结果。

3、号”字主要的用法竽”是介词,总是跟名词、代词或短语结合,构成介宾短语去修饰动词、形容词,表示多 种组合关系。

(一)、引进动作的时间、处所、范围、对象、方面、原因等,视情况可译为在”在……方面”在……中”同”到”从”自”踉”同”对”对于”给”由于”等。

如:得复见将军于此。

(〈〈鸿门宴》)于其身也,则耻师焉 ……(〈〈师说》)寡人之于国也,尽心焉耳矣。

(〈〈寡人之于 国也》) (二)放在形容词之后,表示比较,一般可译为 上匕”,有时可译为 胜过”。

例如:良曰: 长 于臣。

”(〈〈鸿门宴》) (三) 、放在动词之后,引进行为的主动者,可译为被”,有时动词前还有 见”受”等字和它相应。

例如:李氏子蟠, ……不拘于时。

(〈〈师说》)(四)复音虚词 号是”,用法与现代汉 语的竽是”不完全相同。

1、放在句子开头,表前后句的承接或因果关系,与现在的承接连词或因果连词相同。

现 代汉语也这样用。

于是葬死者,问伤者,养生者 ……(〈〈勾践灭吴》)2、放在谓语之前或谓语之后,竽是”属介宾短语作状语或补语。

可根据 号”的不同用法,分别相当于 在这”从这”等。

例如:吾祖死于是,吾父死于是。

(在这职业上”〈〈捕蛇者说》)5、其”字主要的用法4、为”字主要的用法为”在文言中经常用作动词和介词,也可以用作助词。

用作动词,意思是 词 是”用。

这些都属于实词范围。

下文介绍作虚词用的几种用法。

一、 用作介词。

除表被动外, (一) 表示动作、 (〈〈桃花源记》)(二) 表示动作、 (三) 表示动作、 般读去声O行为的对象。

可译为向”对”等。

例如:此中人语云:做"。

还可作判断不足为外人道也。

” 行为的替代。

行为的时间。

可译为 可译为 替”给”等。

例如:公为我献之。

当”等到”等。

例如:为其来也,(〈〈鸿门宴》) 臣请缚一人过王而行。

(《晏子使楚》) (四) 表示动作、行为的目的。

(〈〈触龙说赵太后》)可译为可译为因为” 被”。

为着”。

如:媪之送燕后也,持其踵为之泣。

由于”。

为”所引进的是动作行为的主动者;有时亦 所”。

例如:不者,若属皆且为所 (六) 表示被动关系。

读阳平声,可译为 可不出现主动者;有时跟 所”结合,构成为所”或为 虏!(〈〈鸿门宴》)二、 用作助词。

读阳平声,放在疑问句末,表示诘问,前面有疑问代词跟它呼应。

可译为 呢?” 例如:如今人为刀俎 何辞为?(〈〈鸿门宴》)、用作代词,又分几种情况:(一)第三人称代词。

可代人、代事物,用在名词之前,作领属性定语,可译为他(她)的”它的”(包括复数)。

如:女子十七不嫁,其父母有罪;(〈〈勾践灭吴》)(二)第三人称。

一般代人,用在动词或形容词之前,作主谓短语中的小主语(整个主谓短语,在句中作主语或宾语或修饰语)应译为他”它”,不能加的”。

如:其闻道也固先乎吾。

(〈〈师说》)(三)活用为第一人称。

可用作写语或小主语,视句意译为我的”我(自己)”。

如:勾践说于国人曰:寡人不知其力之不足也……”(〈〈勾践灭吴》)(四)指示代词,表远指。

作定语,可译为那”那个”那些”那里”。

如:二、用作副词。

放在句首或句中,表示测度、反诘、婉商、期望等语气,常和放在句末的语气助词配合,视情况可译为大概”难道”还是”可要”等,或省去。

如:圣人之所以为圣,…… 其皆出于此乎?(〈〈师说》)吾其还也。

(〈〈烛之武退秦师》)其有敢不尽力者乎?(〈〈勾践灭吴》)三、用作连词,作连词用时,通常放在句首,或表假设,可译为如果”;或表选择,可译为还是”。

其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之故哉?(《送东阳马生序》表假设)天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?(〈〈逍遥游》)6、则”字主要的用法一、用作连词,可表示多种关系。

(一)表示承接关系。

一般用来连接两个分句或紧缩复句中的前后两层意思,表示两件事情在时间上、事理上的紧密联系。

可译为就”便”或译为原来是”已经是”。

例如:故木受绳则直,金就砺则利。

(〈〈劝学》)(二)表示假设关系。

有的用在前一分句,弓I出假设的情况,相当于假使”如果”;有的用于后面的分句,表示假设或推断的结果,相当于那么”就”。

如:向吾不为斯役,则久已病矣。

(〈〈捕蛇者说》)(三)表示并列关系。

这种用法都是两个以上的则”连用,每个则”字都用在意思相对、结构相似的一个分句里,表示两个(或两个以上)分句之间(不是表示两词之间)是并列关系。

可译为就”,或不译。

如:位卑则足羞,官盛则近谀。

(〈〈师说》)(四)表示转折、让步关系。

表示意思有转折时,则”字用在后一分句,可译为可是”却”;表示姑且承认一件事,预备下句转入正意时,则”字用在前一分句,可译为虽然”倒是”。

如:于其身也,则耻师焉,惑矣。

(〈〈师说》)二、用作副词。

用在判断句中,起强调和确认作用,可译作是”就是”。

如:此则岳阳楼之大观也。

(〈〈岳阳楼记》)7、所”字主要的用法一、用作助词。

经常放在动词前,同动词结合,组成所”字结构。

所”字结构是名词性短语,表示所…… 的人”、所…… 的事物”、所…… 的情况”等。

如:道之所存,师之所存也。

(〈〈师说》)所”和动词结合,后面再有名词性结构,则所”字结构起定语的作用。

如:二、在有些句子中,为”和所”呼应,组成为……所……”的格式,表示被动。

如:若属皆且为所虏。

(〈〈鸿门宴》)三、复音虚词所以”。

所”和以”连用,文言文中常见。

用法主要有两种:一种表示原因,一种表示手段和目的。

如:亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

(〈〈出师表》)8、且”字主要的用法一、用作连词。

表示递进关系、并列关系。

如:晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

(〈〈烛之武退秦师》)有时相当于尚且”,先让步,后推进一层。

臣死且不避,卮酒安足辞!(〈〈鸿门宴》)二、用作副词。

相当于将”将要”暂且”姑且”。

存者且偷生,死者长已矣!(〈〈石壕吏》)驴一鸣,虎大骇,远遁;以为且噬己也,甚恐。

(〈〈黔之驴》)9、莫”字主要的用法用作无指定代词,充当主语。

(一)代人时,相当于没有人”没有谁”。

如:宫妇左右莫不私王……(〈〈邹忌讽齐五纳谏》)(二)代物时,相当于没有什么”。

如:二、用作否定副词。

(一)放在动词或形容词之前,表示否定,相当于不”。

如:(二)放在动词前面,表示劝戒或禁止,相当于不要”不能”。

如:10、盖”字主要的用法一、用作副词。

盖”用在句首,作副词,表示下边说的一些话,是带有推测性的断定,相当于现代汉语中大概”推想”的意思。

(表示这种意思的盖”也有用于句中的。

)如:盖均无贫,和无寡,安无倾。

(〈〈季氏将伐颛臾》)一、用作连词。

连接上文,起说明原因的作用,也含有不十分确定之意。

如:盖在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。

(〈〈谏太宗十思疏》)11、然”字主要的用法一、用作连词,主要表示转折关系,可译为可是”但是”。

如:然不自意能先入关破秦……(〈〈鸿门宴》)然”有时和而”连用,然”代指上文所说情况,而”表示转折,等于说如此(这样),可是……”。

如:夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

(〈〈得道多助,失道寡助》)然而成败异变,功业相反也。

(〈〈过秦论》)然”还常和则”结合,然' 是承接上文事实,则”是由此进行阐述或论断,可译为既然如此,那么(那就)”,也可单译为那么”。

如:是进亦忧,退亦忧,然则何时而乐耶?(〈〈岳阳楼记》二、用作代词。

相当于口语中这样”如此”。

如:不然,籍何以至此?(〈〈鸿门宴》)三、用作助词,又分两种情况。

(一)用在形容词之后,作为词尾,相当于口语中“••…地”。

如:蒋氏大戚,汪然出涕曰:…… (〈〈捕蛇者说》)(二)用在名词或短语之后,前面有若”如”犹”等词与之照应的,可译为的样子”黑般”那样”。