2024届高考一轮复习历史学案(部编版)第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发

- 格式:docx

- 大小:2.09 MB

- 文档页数:16

专题02 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展目录【思维导图】 (2)【知识梳理】 (2)一、三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融1、三国两晋南北朝时期的政权更迭 (2)2、三国两晋南北朝时期的制度变迁 (3)3、三国两晋南北朝时期的区域开发(江南地区的开发) (5)4、三国两晋南北朝时期的民族交融 (5)5、三国两晋南北朝时期的文化成就 (7)二、隋唐时期的经济、政治和文化(一)隋亡唐兴(原因探究)1、隋唐的统一 (9)2、唐朝的繁荣与民族交融 (10)3、唐朝由盛转衰 (12)4、五代十国 (13)(二)制度创新1、选官制度 (13)2、三省六部制 (14)3、赋税制度 (14)(三)隋唐时期的经济1、农业 (15)2、手工业 (15)3、商业经营和管理 (15)(四)隋唐时期的文化1、儒佛道的发展 (16)2、文学艺术 (16)3、科技 (17)4、中外文化交流 (17)5、唐朝宗教政策及其影响 (17)【易混易错】 (18)【素养提升】 (19)【真题赏析】 (20)【核对答案】 (22)【知识点01】三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融【重点】三国两晋南北朝时期的政权更迭、制度变迁、民族交融和文化成就【难点】中国古代文明的曲折性南北朝三国两晋南北朝包括三国、西晋、东晋十六国、南北朝几个阶段,除西晋外都处于分裂状态。

尽管战火连绵,形势动荡,但社会经济在曲折中仍有进步,南方的开发初见成效,文化领域也有不少重要成果。

汉族与内迁边疆民族从冲突到和平交往,逐步走向交融,推动了统一多民族国家的发展。

一、政权更迭【任务一】请各位同学思维导图了解三国两晋南北朝时期的政权更迭情况,指出为什么西晋的统一很短暂的原因.【提示】第一:统治集团内部出现严重矛盾、政治腐败1、过多封王(27个同姓王),导致诸侯手中权力过大2、惠帝司马衷天生愚笨,即位后贾后掌权,外戚干政与分封诸侯矛盾加剧3、八王之乱(导火索)4.、奢侈腐败严重(如石崇王凯比阔气)第二:士族门阀政治的影响:士族门阀在中央把持朝政、在地方拥兵自重,形成潜在的割据势力第三:民族问题汉末以来一些少数民族内迁,统治者没有处理好新旧住民与各民族的矛盾,导致激化民族矛盾。

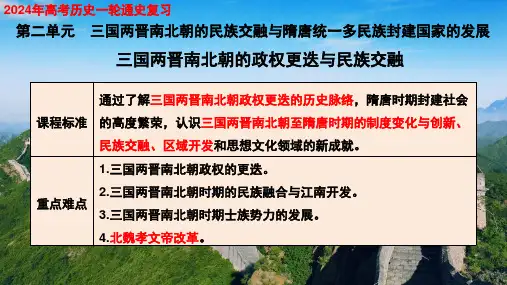

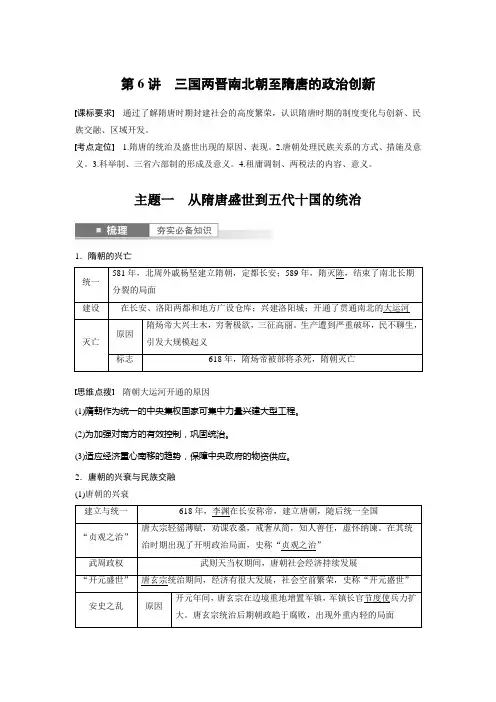

第6讲三国两晋南北朝至隋唐的政治创新课标要求通过了解隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识隋唐时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发。

考点定位 1.隋唐的统治及盛世出现的原因、表现。

2.唐朝处理民族关系的方式、措施及意义。

3.科举制、三省六部制的形成及意义。

4.租庸调制、两税法的内容、意义。

主题一从隋唐盛世到五代十国的统治1.隋朝的兴亡统一581年,北周外戚杨坚建立隋朝,定都长安;589年,隋灭陈,结束了南北长期分裂的局面建设在长安、洛阳两都和地方广设仓库;兴建洛阳城;开通了贯通南北的大运河灭亡原因隋炀帝大兴土木,穷奢极欲,三征高丽。

生产遭到严重破坏,民不聊生,引发大规模起义标志618年,隋炀帝被部将杀死,隋朝灭亡思维点拨隋朝大运河开通的原因(1)隋朝作为统一的中央集权国家可集中力量兴建大型工程。

(2)为加强对南方的有效控制,巩固统治。

(3)适应经济重心南移的趋势,保障中央政府的物资供应。

2.唐朝的兴衰与民族交融(1)唐朝的兴衰建立与统一618年,李渊在长安称帝,建立唐朝,随后统一全国“贞观之治”唐太宗轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,虚怀纳谏。

在其统治时期出现了开明政治局面,史称“贞观之治”武周政权武则天当权期间,唐朝社会经济持续发展“开元盛世”唐玄宗统治期间,经济有很大发展,社会空前繁荣,史称“开元盛世”安史之乱原因开元年间,唐玄宗在边境重地增置军镇,军镇长官节度使兵力扩大。

唐玄宗统治后期朝政趋于腐败,出现外重内轻的局面过程755年,安禄山、史思明发动叛乱。

叛乱历时八年,后被唐平定影响唐朝由盛转衰;藩镇割据局面在唐朝后期持续了100多年唐朝的灭亡唐朝后期,宦官专权和朋党之争加剧875年,黄巢领导的农民起义爆发,沉重地打击了唐朝的统治907年,朱温废唐称帝,国号梁,史称后梁思维点拨正确认识“藩镇割据”局面出现的原因唐朝“藩镇割据”局面的出现与唐玄宗统治政策的失误密切相关,但这不是根本原因,藩镇割据出现的根本原因是封建经济的分散性。

三国两晋南北朝时期和隋唐时期,是中华文明的成熟时期,具体表现在:(1)政治上:制度创新。

中国古代政治制度的成熟。

魏晋时期三省制雏形出现,隋唐时期三省六部制正式确立并得到发展;选官制度由九品中正制到科举制;监察、考核制度逐渐完善。

赋税制度由魏晋时期的租调制到唐朝的租庸调制和两税法,征税标准发生重大变化。

(2)经济上:区域开发。

随着北民南迁,六朝对江南地区的大力开发,为经济重心南移奠定了基础;唐朝时期,由于生产关系的调整,经济繁荣,江南进一步得到开发。

(3)思想上:文化璀璨。

魏晋时期的思想文化成果带有分裂割据烙印和体现民族交融的特点,三教鼎立,艺术大放光彩。

而隋唐时期的文学艺术则全面走向繁荣,唐朝文化圈的形成则体现了中国文化在当时世界的地位。

(4)民族交融:魏晋南北朝时期,各民族相互交往,出现民族交融局面;唐朝时期结束分裂,实行开明的民族政策,统一多民族国家进一步发展。

第5讲三国两晋南北朝到五代十国的政权更迭与民族交融课标要求通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝的制度变化与创新、民族交融、区域开发。

考点定位 1.三国两晋南北朝时期政权的更迭。

2.士族形成的原因及士族专权的表现、影响。

3.东晋南朝时期江南得以开发的原因、影响。

4.北魏孝文帝改革的背景、内容及影响。

主题一三国两晋与南朝的政权更迭和区域开发1.三国与西晋三国鼎立局面的形成魏220年,曹丕称帝,定都洛阳蜀刘备仍用汉的国号,定都成都,史称蜀汉,简称蜀吴孙权定都建业,国号吴西晋的建立与统一曹魏灭蜀263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀西晋建立266年,司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋西晋统一280年,西晋灭吴,完成统一西晋的灭亡背景西晋时,内迁的少数民族主要有匈奴、羯、氐、羌和鲜卑。

晋武帝死后,宗室诸王展开对中央权力的争夺,演化为内战灭亡316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭思维点拨五胡内迁(1)原因:统治阶级为补充兵源及劳动力,强迫西、北边陲的少数民族内迁中原;少数民族本身为推动自身经济发展而内迁。

(2)影响:北方汉人南迁,促进江南的开发;北方内迁少数民族逐渐封建化,有利于民族交融;但民族矛盾也被激化。

2.东晋与南朝(1)东晋建立317年,司马睿在建康重建晋朝,史称东晋士族的崛起(1)自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。

(2)逃到南方的几家北方高门士族先后执掌朝政,成为东晋政权的主要支柱概念阐释门阀士族士族又称门第、衣冠、世族、势族、世家、巨室等。

门阀,是门第和阀阅的合称,指世代为官的名门望族,门阀士族是以宗族为纽带所形成的封建贵族特权集团,形成于魏晋之际,鼎盛于东晋,从东晋末至南朝逐渐衰落。

(2)南朝建立420年,武将刘裕夺取皇位,改国号宋演变南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,合称南朝。

四个王朝均定都建康,加上先前的吴和东晋,又统称为六朝(3)江南的开发背景从西晋末年起,北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,带来了先进的生产工具和技术,也充实了劳动力资源表现①农业方面:南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

②手工业方面:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步影响在江南开发的过程中,许多山区的少数民族逐步与汉族交融思维点拨江南地区开发与南方经济地位东晋与南朝时期,虽然江南地区得到了开发,但当时我国的经济重心仍然在黄河流域。

南方的经济发展水平仍然落后于北方。

(4)南北对峙:东晋南朝之交,一度将势力范围扩展到黄河南岸附近,但随后在军事上渐处下风,又退回淮水一线。

陈朝时,在南北对峙中处于明显劣势。

视角1魏晋时期的门阀政治材料士族就是“士”与“族”的结合,所谓士族门阀就是以儒学传家、世代通经致仕的显贵地主家族。

两晋时期由于门阀士族的动荡和融合,打破了原有的封建大一统的中央集权制格局,政治走向变得更加趋于多元化;南北门阀士族的融合发展,南方经济开始繁荣,南北经济由一家独大向共荣发展过渡;门阀士族阶层在身心得以安定的环境下搞创作,学术思想异常活跃,儒、道、佛三者不断融合发展……学术与文化相得益彰,共同繁荣。

——赵育辉《论魏晋时期的门阀士族格局嬗变特征及影响》根据材料并结合所学知识,说明门阀士族壮大带来的影响。

试答:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________答案冲击中央集权;促进南方开发;门阀士族创作环境优越,有利于思想文化活跃。

拓展深化全面认识魏晋时期的门阀政治(1)含义:魏晋南北朝时期封建国家通过立法的形式对门阀士族的政治经济特权和优越的社会地位给予确认的制度。

该制度萌芽于东汉,兴盛于东晋,衰落于隋唐。

(2)特点①政治上:按门第高低享受特权,世代担任重要官职。

②经济上:士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。

③社会生活:不与庶族通婚,甚至坐不同席。

④文化上:崇尚清谈,占据高级文官职位。

(3)出现原因①历史根源:东汉以来豪强地主势力的发展。

②政治原因:魏晋政权统治基础是士族,皇帝依赖于士族的支持。

③政治保障:九品中正制是士族制度的政治保障,成为世家大族培植私家势力,维护政治特权的工具。

(4)评价①积极:皇权与士族势力的均衡与共治确保了统治秩序的平稳,门阀政治在一定的时期内有利于统治的稳定。

②消极:门阀士族长期把持朝廷要职,缩小了选官的范围,以致出现“因人设官”的现象,降低了统治集团的素质;造成大量的冗员。

视角2魏晋时期的江南开发材料南朝时期的土地开发利用取得重大成就,不仅平原地区的荒田得到进一步的垦辟,而且偏狭的山间土地以及大量的池泽湖荡也被相继耕垦。

士家大族大力营建田园,把一直沉睡的荒山野岭改变成农业生产基地。

……宋孝武帝大明初年颁布“占山格”,规定官吏依品占有山林川泽,第一品允许占3顷,直至“第九品及百姓一顷”。

经过长期的开发,洞庭、鄱阳、太湖流域成为重要粮食产区。

——摘编自赵毅、赵轶峰《中国古代史》根据材料并结合所学知识,对材料反映的经济现象进行合理的解释。

试答:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________答案材料反映了南方大量土地被开垦,长江中下游成为主要产粮区这一经济现象。

造成该现象的原因有:从西晋末年起,北方人口为躲避战乱大量南迁,为南方增加了劳动力,还带去了先进的生产技术与生产工具;南方相对安定;南朝统治者鼓励开垦荒田;南方少数民族与汉族交融;士族拥有大量土地和劳动力,为南方经济发展创造了条件。

拓展深化江南经济发展的启示(1)政治稳定是经济发展的前提和基础,经济重心的南移和南方经济的发展都是在北方战乱而南方相对稳定的条件下完成的。

(2)生产力的进步是推动经济发展的最重要因素,及时引进、运用最先进的科学技术于经济建设中是促进经济快速发展的重要保证。

(3)统治者对推动经济发展的重视程度是推动经济发展的重要因素。

(4)自然环境对经济的发展影响巨大,经济重心南移是自然环境与整个社会生产力之间辩证发展的必然结果。

我们应注意经济开发与保护生态平衡的辩证统一,走可持续发展的道路。

主题二十六国与北朝的政权更迭和民族交融1.十六国主要政权西晋末年到东晋时期,北方先后出现了一批割据政权。

最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”北方的民族交融少数民族政权学习汉族的典章制度;各族之间频繁接触,差异慢慢缩小前秦的兴衰4世纪下半叶,氐族建立的前秦统一北方;随后,前秦大举进攻东晋,被击败于淝水,前秦政权迅速崩溃概念阐释民族交融民族交融指民族间的自然融汇合一,民族差别和民族界限逐步消失的过程。

民族交融有两种方式,一种是自下而上因经济、文化互动而实现的交融;一种是自上而下以政治手段推行的交融。

2.北朝北魏统一北方4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方北魏孝文帝改革(选必1,P22-23)背景(1)西部和北部内迁的游牧民族纷纷建立政权,相互之间征伐不断。

(2)鲜卑族拓跋部建立北魏政权,于439年统一北方。

(3)在长期的冲突与交往中,民族交融成为历史发展的潮流内容(1)前期:实行俸禄制,推行均田制、三长制等。

(2)后期:迁都洛阳、易服装、改汉姓、说汉话、通婚姻等作用(1)有效地巩固了北魏政权,促进了北方社会经济的发展。

(2)加快了北方各族人民的交融,缓和了民族矛盾。

(3)缩小了南北差距,为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献北方政权的更替(1)6世纪前期,北魏分裂为东魏和西魏,稍后又分别被北齐、北周取代。

上述五个王朝合称北朝。

(2)隋朝取代北周,统一全国图解历史三国两晋南北朝的兴替视角北魏孝文帝改革与民族交融材料北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族交融的成果,又促进了这一交融进程的迅速发展。

这一时期的民族交融,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。

在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族交融的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——朱绍侯《中国古代史》根据材料,概括北魏孝文帝改革在推动民族交融方面的特点。

试答:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________答案肯定以往民族交融成果;民族交融的方式具有多样性;民族交融的内容具有双向性。

拓展深化全面认识魏晋时期民族交融(1)原因①统治者采取正确的民族政策,促进了民族交融。

②民族大迁徙有利于促进民族大交融。

③各民族政权间的混战,使其统治地域不断变化,人民之间也不断混杂,客观上有利于民族交融。

④各族人民的交往交流也是民族交融至关重要的原因。

(2)特点:交融的内容具有双向性,以少数民族封建化为总体趋势;方式多样。

(3)具体表现①经济上:内迁的各族人民向汉族学习农业技艺;汉族人民向各族人民学习畜牧经验,学习和接受他们的食物、服装、用具等。