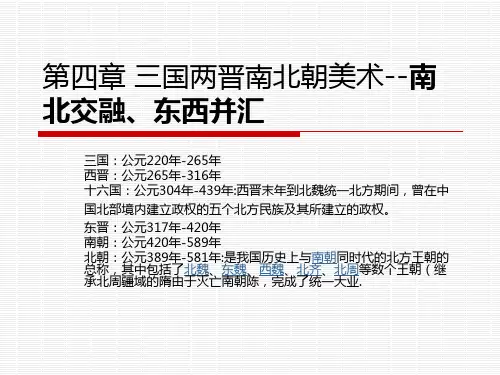

三国两晋南北朝历史复习资料讲解材料

- 格式:ppt

- 大小:282.00 KB

- 文档页数:25

高三历史复习通史体例讲义【三国两晋南北朝】【目录】第一章,公元500年以前的中国、希腊和罗马第一节,中国六、三国两晋南北朝⒈政治。

①民族大迁徙和民族融合。

②分裂。

③九品中正制。

④北魏孝文帝改革*【背景、内容、评价】。

⒉经济。

①江南开发。

②手工业。

⒊文化。

①农学。

②艺术【书法、绘画、石窟】。

③宗教。

说明:1】编写源自《高三历史复习通史体例详细纲目》一文精神,略有修改。

2】材料主要来自人民版、人教版、岳麓版三套教材,少量来自网络。

3】融合必修和选修,选修内容前面使用“*”标注,BC层次学生根据自己能力选用。

4】要点式讲述,不作详尽阐述,只有补充内容才稍微详细一点儿。

【内容】六、三国两晋南北朝220年曹丕建魏265被西晋取代,随后刘备建蜀汉263被曹魏灭亡,孙权建东吴280亡于西晋。

317西晋亡东晋建于建康至420年被南朝宋取代,随后齐梁陈相代,589年亡于隋。

439年北魏建立,后分裂为东魏西魏被北齐北周取代,北齐亡于北周,北周581年被隋取代,589年统一中国。

此一时期为南北民族、游牧农耕、中外文化大融合时代。

⒈政治。

国家分裂、民族融合、北方少数民族内迁并农耕化是这一时期的主要特点。

①民族大迁徙和民族融合。

由于属于寒冷时期,蒙古高原牲畜大批死亡,游牧民族南迁,进攻黄河流域的农耕民族汉族,汉族被迫南迁长江流域。

民族的迁徙,导致游牧文明与农耕文明的冲突与融合,北方人民与南方人民的交流,中华文明出现新的孕育,为隋唐的繁盛提供了条件。

②九品中正制。

1】内容:又称九品官人法。

内容主要有:A设置中正。

所谓中正,就是掌管对某一地区人物进行品评的负责人。

州设大中正官,掌管州中人物品评,各郡设小中正官。

B品第人物。

中正官负责品评同籍士人。

品评家世:即家庭出身和背景,指父祖辈的资历仕宦情况和爵位高低等。

这些材料被称为簿世或簿阀,是中正官必须详细掌握的。

品评行状:即个人品行才能的总评,相当于现在的品德评语。

C定品:即确定品级。

中考历史备考资料:三国两XX南北朝每一个朝代都有其特色的〔文化〕。

下面是收集整理的中考历史《三国两XX南北朝》的备考资料以供大家学习。

中考历史备考资料:三国两XX南北朝1、曹操以少胜多为其统一北方奠定基础的战役是官渡之战。

208年,曹操率大军南下,同孙权、刘备的联军在赤壁决战,大败而归,史称赤壁之战,而此战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

2、220年,曹丕建立魏国,定都在洛阳;221年,刘备在称帝建国,史称XX汉;222年,孙权称王,国号吴,定都建业。

三国鼎立局面形成。

(熟记三国鼎立形势图中魏、XX、吴三国的位置和都城)3、三国时,XX国丞相诸葛亮是有名的政治家。

5、230年,孙权派卫温率万人船队到达夷洲,加强了夷洲和大陆的联系。

6、265年,司马炎建立西XX,定都洛阳;280年,西XX 统一全国,结束了东汉末年以来的分裂局面;316年,匈奴首领刘渊率兵攻入洛阳,西XX灭亡。

7、公元317年,司马睿建立东XX,定都建康;383年,前XX苻坚率大军南下进攻东XX,在淝水之战中,东XX军队以少胜多,击败前XX军队。

8、南朝的四个政权依次是宋、齐、梁、陈,都城均在建康。

9、南朝时,扬州、荆州是江南生产丝织品最多的地方,涌现了建康、江陵等重要商业城市,番禺(今XX)成为海外贸易中心。

10、东汉、魏、XX时期,北方少数民族大量南迁,促进了江南经济的进展。

吴国境内绝大多数山越人从山区迁到平原,和汉族RM一道开发江南。

农业有所进展,但仍旧比不上北方。

主要的少数民族有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌(5个)。

11、北朝的五个政权是北魏、东魏、西魏、北齐、北周。

12、东汉、曹魏、西XX、北魏等王朝均建都于洛阳。

13、南朝时期,我国古代杰出的数学家祖冲之是世界上最先把圆周率的数值精确到小数点后七位数的科学家,比欧洲早1100年。

他的著作是《缀术》。

14、南北朝时期,我国古代有名的农学家贾思勰,他著有的《齐民要术》是我国现存最早的,内容最完好的农书。

[键入文字]

高考历史知识点三国、两晋、南北朝

高考历史知识点1.三国、两晋、南北朝时期的社会经济

【导读】在复习中大家都很重视对江南经济开发的复习。

不过,宋元经济一节成为阅读内容后,江南经济开发这一知识点也就不成体系了。

在复习中重点掌握江南经济开发的原因和影响并能灵活的运用。

要了解三国两晋南北朝时期经济发展的基本史实,还要整体把握这一时期社会经济发展状况,理解这种经济状况对中国古代经济发展格局的影响。

(1)江南经济的发展

【试题举例】东晋南朝时期,江南经济迅速发展,乃至有江南之为国盛矣的赞叹。

该时期江南开发的主要因素不包括( )

A.北方大量人口南迁

B.民族融合进一步加强

C.统治者推行劝课农桑等政策

D.农产品商品化程度高

【答案】D

【解析】本题考查江南开发的原因。

考查考生再认、再现史实的能力。

A、B、C 三项都是推动经济发展的因素,而D 项则是经济发展的表现。

(2)北方农业的恢复与发展

(3)手工业的发展

(4)商业的发展与社会生活的变化

2.三国、两晋、南北朝时期的文化

【导读】此考点在2005 年涉及,2006 与2007 年都没有命过试题。

在复习时对同类知识点要善于联系前后内容进行归纳总结,要重点掌握对后世有重大影响的科技成就。

1。

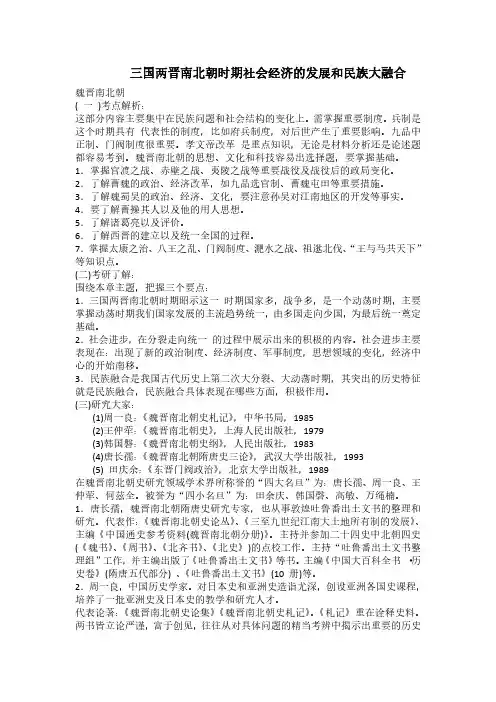

三国两晋南北朝时期社会经济的发展和民族大融合魏晋南北朝(一)考点解析:这部分内容主要集中在民族问题和社会结构的变化上。

需掌握重要制度。

兵制是这个时期具有代表性的制度,比如府兵制度,对后世产生了重要影响。

九品中正制、门阀制度很重要。

孝文帝改革是重点知识,无论是材料分析还是论述题都容易考到。

魏晋南北朝的思想、文化和科技容易出选择题,要掌握基础。

1.掌握官渡之战、赤壁之战、夷陵之战等重要战役及战役后的政局变化。

2.了解曹魏的政治、经济改革,如九品选官制、曹魏屯田等重要措施。

3.了解魏蜀吴的政治、经济、文化,要注意孙吴对江南地区的开发等事实。

4.要了解曹操其人以及他的用人思想。

5.了解诸葛亮以及评价。

6.了解西晋的建立以及统一全国的过程。

7.掌握太康之治、八王之乱、门阀制度、淝水之战、祖逖北伐、“王与马共天下”等知识点。

(二)考研了解:围绕本章主题,把握三个要点:1.三国两晋南北朝时期昭示这一时期国家多,战争多,是一个动荡时期,主要掌握动荡时期我们国家发展的主流趋势统一,由多国走向少国,为最后统一奠定基础。

2.社会进步,在分裂走向统一的过程中展示出来的积极的内容。

社会进步主要表现在:出现了新的政治制度、经济制度、军事制度,思想领域的变化,经济中心的开始南移。

3.民族融合是我国古代历史上第二次大分裂、大动荡时期,其突出的历史特征就是民族融合,民族融合具体表现在哪些方面,积极作用。

(三)研究大家:(1)周一良:《魏晋南北朝史札记》,中华书局,1985(2)王仲荦:《魏晋南北朝史》,上海人民出版社,1979(3)韩国磐:《魏晋南北朝史纲》,人民出版社,1983(4)唐长孺:《魏晋南北朝隋唐史三论》,武汉大学出版社,1993(5)田庆余:《东晋门阀政治》,北京大学出版社,1989在魏晋南北朝史研究领域学术界所称誉的“四大名旦”为:唐长孺、周一良、王仲荦、何兹全。

被誉为“四小名旦”为:田余庆、韩国磬、高敏、万绳楠。

三国两晋南北朝历史知识整理东汉末年分三国,历史又进入了分裂时期.在整个三国两晋南北朝的时期,那么同学们对三国两晋南北朝的历史了解多少呢?下面由店铺为你提供三国两晋南北朝历史知识整理的相关资料,希望能帮到你。

三国两晋南北朝历史知识整理一1三国历史事件1.黄巾之乱2.董卓乱政:汉献帝3.挟天子以令诸侯:曹操汉献帝4.官渡之战:曹操胜袁绍统一北方5.赤壁之战:刘备孙权胜曹操6.三国鼎立: 220年曹丕在洛阳称帝,国号魏;221年刘备在成都称帝,国号汉,世称蜀;222年孙权在南京称帝,国号吴国。

蔡金龙注:注意三者顺序。

7.魏灭蜀之战:司马昭(钟会邓艾诸葛绪)胜姜维降刘婵8.三分归晋:司马炎称帝晋灭吴之战科技文化1.竹林七贤:嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎及阮咸2.三曹:曹操(《短歌行》对酒当歌人生几何?) 曹丕(《典论》) 曹植(《洛神赋》)3.建安七子:孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢4.蔡琰:蔡文姬《胡笳十八拍》5.华佗:外科圣手麻沸散五禽戏2两晋历史事件1.晋统三分:魏灭蜀,晋灭吴2.士族兴起3.贾后乱政:晋惠帝贾南风赵王司马伦专政4.八王之乱5.五胡乱华:匈奴、鲜卑、羯、羌、氐6.五马渡江:司马睿等司马五王南京建立东晋7.世族扰政:王导王与马共天下8.东晋北伐9.淝水之战:谢安胜苻坚投鞭断流风声鹤唳草木皆兵10.朋党之乱:11.刘裕篡晋:东晋灭亡建立南朝宋科技文化1.小说:张华《博物志》、甘宝《搜神记》、葛洪《神仙传》2.史书:陈寿《三国志》、范晔《后汉书》3.诗文:左思《三都赋》、陶渊明《桃花源记》4.民间传说:梁山伯与祝英台(东晋)5.绘画:顾恺之东晋《洛神赋图》画圣飘带精神6.书法:草书(章草):西晋索靖的《月仪帖》;草书(今草):东晋王羲之的《十七帖》、王献之的《鸭头丸帖》;行书:东晋王羲之的《丧乱帖》和《兰亭序》。

7.宗教:南朝梁范缜《神灭论》;东晋慧远是净土宗祖师;法显是中国首位西行求法的僧侣。

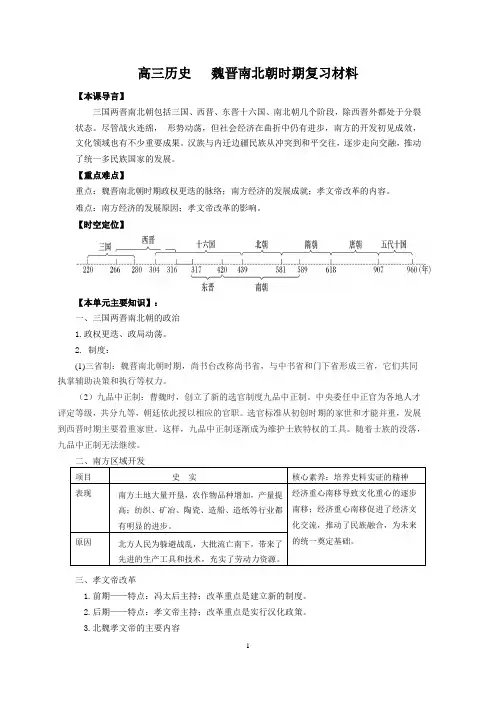

高三历史魏晋南北朝时期复习材料【本课导言】三国两晋南北朝包括三国、西晋、东晋十六国、南北朝几个阶段,除西晋外都处于分裂状态。

尽管战火连绵,形势动荡,但社会经济在曲折中仍有进步,南方的开发初见成效,文化领域也有不少重要成果。

汉族与内迁边疆民族从冲突到和平交往,逐步走向交融,推动了统一多民族国家的发展。

【重点难点】重点:魏晋南北朝时期政权更迭的脉络;南方经济的发展成就;孝文帝改革的内容。

难点:南方经济的发展原因;孝文帝改革的影响。

【时空定位】【本单元主要知识】:一、三国两晋南北朝的政治1.政权更迭、政局动荡。

2. 制度:(1)三省制:魏晋南北朝时期,尚书台改称尚书省,与中书省和门下省形成三省,它们共同执掌辅助决策和执行等权力。

(2)九品中正制:曹魏时,创立了新的选官制度九品中正制。

中央委任中正官为各地人才评定等级,共分九等,朝廷依此授以相应的官职。

选官标准从初创时期的家世和才能并重,发展到西晋时期主要看重家世。

这样,九品中正制逐渐成为维护士族特权的工具。

随着士族的没落,九品中正制无法继续。

三、孝文帝改革1.前期——特点:冯太后主持;改革重点是建立新的制度。

2.后期——特点:孝文帝主持;改革重点是实行汉化政策。

3.北魏孝文帝的主要内容四、思想文化1.三教并行:道教、佛教盛行,儒学受到挑战,但吸收佛、道精神,有新的发展。

(佛教传播:西汉传入,南北朝鼎盛;原因是统治者加强思想控制的需要;社会动荡不安,穷苦百姓寻找精神寄托;佛教教义的中国化。

)范缜:无神论者,主张 。

2.科学技术的进步数学:南朝祖冲之精确 值(比欧洲早近1千年)。

农学:北朝贾思勰《 》,是中国现存最早、最完整的农书。

3.艺术书法:东汉末年,书法成为一门艺术;曹魏钟繇把隶书转化为楷书;东晋 (书圣)。

绘画:东晋顾恺之,擅画人物,《女史箴图》、《洛神赋图》。

三国两晋南北朝时期是封建国家的 和 时期。

中央集权遭到严重削弱,封建国家陷入分裂;各民族相互交往现融合。

部编统编版七年级历史上册第四单元三国两晋南北朝时期政权分立与民主交融温馨提示:请仔细审题,细心答题,相信你一定有出色的表现!一、知识清单(一)三国鼎立1、官渡之战(1)时间:公元200年(2)作战双方:与(3)结果:曹操以少胜多,大败袁军。

(4)影响:为曹操奠定了基础。

2、赤壁之战(1)时间:公元208年(2)作战双方:曹操与孙刘联军(3)结果:孙刘联军以少胜多,大败曹军。

(4)影响:为奠定了基础。

3、三国鼎立的形成:魏、蜀、吴。

形成局部性统一,有利于社会安定,经济发展,为西晋大一统创造了条件。

4、吴国船队曾到达。

(现在的台湾)(二)西晋的短暂统一和北方各族的内迁一、西晋的兴亡(三国灭亡顺序:蜀、魏、吴)1、建立:266年,司马炎建立西晋,定都洛阳。

2、灭亡:公元316年,内迁的匈奴人灭掉西晋。

3、北方游牧民族的内迁(五胡内迁:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌)(三)东晋南朝时期江南地区的开发一、东晋的兴亡1、东晋的建立:317年,司马睿,定都建康。

2、灭亡:420年。

二、南朝:420——589年,出现宋、齐、梁、陈四个王朝,定都建康。

三、江南地区的开发1、原因:①北方人大量南迁,带来了和先进的。

②江南地区,社会比较安定。

③江南地区。

④南北方人民的共同努力。

2、江南地区开发的表现:(1)农业:①开垦荒地,兴修水利;②犁耕施肥,广种水稻小麦;③种桑养蚕、培植果木、种植药材,实行农业多种经营。

工业:手工艺快速进步。

缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等都有显著的发展。

(3)商业:商业发展,城市繁荣。

建康(南京)成为最为活跃的大都市3、结果:经济重心逐渐南移。

(四)北魏政治和北方民族大融合一、淝水之战383年,东晋以少胜多大败前秦。

淝水之战的影响:北方再度陷入分裂和混战的状态。

东晋取得暂时稳定,为经济发展提供了有利条件。

启示:决定战争胜负的关键不是力量的强弱,而是人心向背、战术得当等;民族团结、内部团结对于一个政权的成败具有重大意义。

三国两晋南北朝时期复习提纲单元综合点一:复习本单元,首先要掌握三国两晋南北朝时期的历史阶段特征是:在这个时期,各民族之间的和,是民族发展的主流,分立中孕育着统一。

比如政权分立中孕育的统一因素有:1、;2、;3、。

单元综合点二:单元线索如图(熟记)城。

(三)三国时期经济发展1、曹魏:。

2、孙吴:。

3、蜀汉:。

(四)三国的灭亡顺序是。

详细写一写:。

(一)西晋建立的时间:建立者:都城:。

(二)西晋灭亡的时间:,被少数民族所灭。

(三)西晋的统治:时间短暂。

西晋统治短暂的原因:1、八王之乱西晋衰弱。

八王之乱的原因:西晋初年,晋武帝认为曹魏灭亡的原因是,所以。

到晋惠帝时八个封王争夺中央政权,发动了“八王之乱”2、西晋统治,比如石崇和王恺斗富。

3、西晋对内迁民族统治,激起了少数民族的反抗。

(四)西晋灭亡后,国家分裂,南方建立了,北方15个政权加上西南的并称为“十六国”。

后来统一了黄河流域。

(一)东晋建立的时间:建立者:都城:。

(二)东晋灭亡的时间:东晋灭亡后,南方相继出现了、、、四个朝代,合称为南朝。

(三)东晋的统治1、东晋建立后,多次北伐,目的是。

著名人物是,我们熟悉的成语“闻鸡起舞”“中流击楫”与他有关。

与淝水之战有关成语:、、。

3、东晋在南方的统治,经济发展,出现了“,”的局面。

(一)前秦灭亡后,北方陷入混乱,族部,建立北魏,重新统一北方。

(二)北魏的统治——北魏孝文帝改革1、北魏孝文帝改革的目的是:。

2、北魏孝文帝的措施:(1)。

(2)采取了汉化措施:。

3、北魏孝文帝改革的影响:。

(二)汉字书写字体的演变顺序是:(三)魏晋南北朝文化发展的原因有哪些?(1)三国两晋南北朝时期,各族人民的大融合,丰富了中华民族的文化内容。

(2)北方经济的发展,江南经济得到了开发,为文化发展奠定了经济基础。

(3)外来佛教的传入,吸收了异域文化的成果,是文化发展的重要因素。

(4)继承了秦汉时期的文化成就,又进行了有意义的改革、创新,成为文化发展的前提。

第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

1.东晋建立:317年,司马睿重建晋朝,史称东晋,定都建康(今南京)。

东晋实行门阀政治(士族与皇权共治,士族专权)——“王与马,共天下”。

2.南朝:东晋之后,南方先后经历了宋、齐、梁、陈4个王朝,合称“南朝”,均定都建康(今南京)。

3.江南的开发:

原因:①北民南迁,带来了先进的生产技术和劳动力;②江南战争相对较少,社会秩序较为安定;③江南地区自然条件优越。

④南方统治者的重视。

影响:①促进了江南地区经济的发展,为我国经济重心的南移创造了条件;②促进了民族交融。

4.北朝:北魏、东魏、西魏、北齐、北周。

5.北魏孝文帝改革:

措施:(1)迁都:将都城从平城(今大同)迁到洛阳;(2)实行汉化政策:①穿汉服②说汉语③改汉姓④定门第,通婚姻

影响:①顺应了北方民族交往交流融合的历史趋势;②大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣;③为以后北方统一南方与隋唐盛世的出现打下了基础。

高中历史集体备课:基本原理、问题与对策的开题报告尊敬的指导教师,各位老师:近年来,随着高中历史教育不断深入,教师们的备课工作也越来越重要。

在历史教学中,集体备课不仅是一项常规性的工作,更是提高教师教学水平和教学质量的有效手段。

因此,我们决定以高中历史集体备课为主题,撰写本次开题报告,以期为接下来的备课工作提供基本原理、问题与对策等方面的指导。

一、基本原理1.集体备课的目的集体备课是指许多教师在共同议定的内容范围内协助钻研教材,研究历史课程学习的方法和途径,共同度过历史教学中的难点和疑点,共同进步,提振教学信心。

其目的在于促进教师之间的交流互动,发挥协作精神,从教师个人角度提高教学质量,同时也在班级和学校层面实现协调一致的教学目标。

2.集体备课的重要性集体备课对于高中历史教学来说十分重要。

首先,它可以推动学科发展和习惯养成,促进教师自觉研究教材内容和教学策略,提高历史教学质量和水平。

其次,它还可以促进开展多种形式的教学活动,发挥集体智慧,让每个教师在取长补短中得以发展优势,还有利于为学校提供一个高效的教学组织形式,在教学管理方面发挥积极作用。

二、问题与对策1.缺乏有效的备课模式和规范性管理目前,许多学校和教师在集体备课中缺乏有效的模式,没有规范性的管理,导致集体备课活动无法有效开展。

对于这个问题,我们建议学校制定并实施备课流程、规范、标准,规范每次备课的工作流程,制定备课记录和细节事项(如会议时间、会议内容、会议人员),以此提高集体备课活动的质量和效率。

2.缺乏备课资源和师资力量集体备课需要的备课资源和师资力量缺乏,缺乏优秀的专家、教材和活动资源,在备课活动中难以发挥作用。

为解决这一问题,学校应当加强对备课资源的建设和投入,拓宽教师的教育渠道和学术交流机会,提高教师的学术水平和教育水平,让备课活动具有更高的实际意义和知识意义。

3.时间和地点的不足教师的时间和地点通常是不确定的,集体备课往往需要设置协调的时间和地点。

《中国历史》七年级上册综合复习——“三国两晋南北朝时期”第一部分三国鼎立一、官渡之战和赤壁之战1.背景:东汉末年,各地出现许多割据一方的军阀,他们彼此长期混战,生产遭到严重破坏。

2.官渡之战:公元200年,曹操在官渡采取声东击西、各个击破的战术,(以少胜多)大败袁绍,官渡之战为曹操统一北方奠定了基础。

曹操胜利的原因:①政治上:挟天子以令诸侯,处于有利地位;②经济上:实行屯田,恢复农业生产;③军事上:战术得当,火烧乌巢屯粮处。

3.赤壁之战:208年,孙刘联军在赤壁(利用火攻)(以少胜多)大败曹军,赤壁之战后,对当时整个局势有关键性的影响,为三分鼎立局面的形成奠定了基础。

二、三国鼎立的形成1.时间:开始于220年,最终形成229年。

2.魏国:220年,曹操的儿子曹丕在洛阳称帝,国号魏;→曹魏重视农业生产,兴修水利。

3.蜀国:221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉;→丞相诸葛亮治理下,发展经济,改善民族关系。

4.吴国:229年,孙权在建业称帝,建立吴国;→开发江东,造船业发达。

230年孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了台湾与大陆的联系。

第二部分西晋的短暂统一和北方各族的内迁一、西晋的建立1.建立:263年,魏灭蜀。

266年,司马炎建立西晋,定都洛阳。

2.统一:280年,西晋灭吴,实现了统一。

3.衰落:晋惠帝在位时发生“八王之乱”,西晋迅速走向衰落。

4.灭亡:公元316年,内迁的匈奴人灭掉西晋。

二、八王之乱1.原因:分封同姓诸王,导致宗室诸王势力过大,激起内迁各族人民反抗;晋惠帝昏庸无能等。

2.影响:西晋迅速走向衰落,加速了西晋的灭亡;形成我国历史上第一次大规模的人口迁徙高潮。

三、北方游牧民族的内迁1.时间:东汉、魏、晋时期。

2.内迁的各族:“五胡”——匈奴、鲜卑、羯、羌、氐。

3.作用:促进北方民族的大融合,促进江南地区的开发。

4.十六国:4世纪初到5世纪前期,北方各族先后建立15个政权,连同西南的成汉,称为十六国。

三国两晋南北朝时期知识点汇总秦汉之后,中国历史再次进入了一个大分裂大动荡的时期。

期间也有过短暂的统一,也就是三国两晋南北朝时期;随后进入了国力强盛的隋唐统一王朝,这是我国历史上繁荣与开放的时代。

注意以下几点。

1、三国两晋南北朝时期,中国历史发展的时代特点:国家分裂和民族交融。

(也是政治、经济、文化大变革时期,上承秦汉帝国、下启隋唐帝国,为隋唐的大一统奠定基础)●三国→两晋→南北朝→隋唐→五代十国→北宋2、三国鼎立:东汉灭亡后出现三国鼎立的局面;220年,曹丕废汉献帝,称帝,国号魏,定都洛阳,东汉结束;221年,刘备在成都称帝,史称蜀汉;222年,孙权称王,229年称帝,国号吴,后定都建业(南京)。

(三国鼎立的形成如果要严格来说,应该是孙权建吴。

三国指的是三个国家政权,当孙权229年称帝时,正式开始了三国。

)●注意:曹操不属于三国时期的人物,而是东汉末年的。

3、西晋的短暂统一:三国后期,263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀;266年,司马懿的孙子司马炎自立为帝,改国号为晋,以洛阳为都,史称西晋;280年,西晋灭吴,统一了全国,三国鼎立局面结束;公元316年,内迁的匈奴人,灭掉了西晋。

●少数民族内迁:(“五胡乱华”)自东汉以来,西、北边陲的一些少数民族开始不断向内地迁徙(东汉光武帝允许少数民族内迁);魏晋时期,出现了少数民族内迁的高潮;内迁的民族主要有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌。

4、东晋与南朝(1)东晋南朝的更替:317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋。

420年,出身低级士族的武将刘裕篡夺皇位,东晋灭亡。

420—589,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个朝代,合称为“南朝”;4个王朝均定都建康,加上先前在此定都的吴和东晋,又统称为“六朝”。

(2)东晋的士族制度:(补充了解,教材只是简单一提)士族是指世代为官的名门望族。

魏晋南北朝时期,国家选拔官吏只看家世出身,并逐渐形成了一整套的特权制度,即“门阀政治”。