前列腺炎诊治指南

- 格式:ppt

- 大小:500.00 KB

- 文档页数:49

前列腺炎健康教育

前列腺炎是一种常见的男性健康问题,它是前列腺组织的炎症。

这种疾病可能会对患者的生活质量造成负面影响,因此了解如何预防和管理前列腺炎非常重要。

一、保持良好的生活习惯是预防前列腺炎的关键。

建议每天保持适当的饮食和饮水量,尽量避免辛辣食物和刺激性饮料。

定期进行有规律的运动,如散步、跑步或骑车,有助于促进血液循环和缓解前列腺症状。

二、正确的排尿习惯也是预防前列腺炎的重要方面。

尽量避免憋尿,保持排尿通畅。

在排尿时要保持放松的姿势,避免用力过度或过久。

另外,每次排尿后用温水清洗阴部,可以有效预防细菌感染。

三、良好的性健康也有助于预防前列腺炎。

避免性生活不洁、频繁换伴侣,以及过度性行为。

戴避孕套可减少细菌感染的风险。

此外,定期进行性健康检查也是保护前列腺健康的重要措施。

四、定期检查前列腺功能也是预防前列腺炎的关键。

男性在

40岁后应定期进行前列腺炎和前列腺癌的检查。

早期检测和

治疗能够提高治愈率,并减轻病情的严重程度。

五、遵循医生的治疗指导也是管理前列腺炎的重要步骤。

如果被确诊为前列腺炎,应立即就医并接受医生的治疗方案。

同时,按照医生的建议进行定期复诊,以确保病情得到良好的管理。

总之,了解如何预防和管理前列腺炎对男性健康至关重要。

通过保持良好的生活习惯、正确的排尿习惯、良好的性健康和定期检查前列腺功能,可以降低患前列腺炎的风险,并提高治疗的效果。

同时,遵循医生的治疗方案,积极参与治疗过程,也是管理前列腺炎的重要一环。

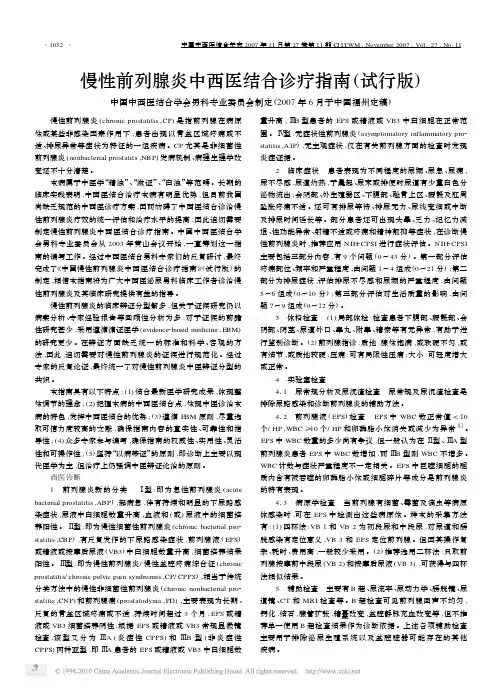

慢性前列腺炎中西医结合诊疗指南(试行版)中国中西医结合学会男科专业委员会制定(2007年6月于中国福州定稿) 慢性前列腺炎(chronic prostatitis,CP)是指前列腺在病原体或某些非感染因素作用下,患者出现以骨盆区域疼痛或不适、排尿异常等症状为特征的一组疾病。

CP尤其是非细菌性前列腺炎(nonbacterial prostatits,NBP)发病机制、病理生理学改变还不十分清楚。

本病属于中医学“精浊”、“淋证”、“白浊”等范畴。

长期的临床实践表明,中西医结合治疗本病有明显优势,但目前我国尚缺乏规范的中西医诊疗方案,因而妨碍了中西医结合诊治慢性前列腺炎疗效的统一评估和治疗水平的提高,因此迫切需要制定慢性前列腺炎中西医结合诊疗指南。

中国中西医结合学会男科专业委员会从2003年黄山会议开始,一直筹划这一指南的编写工作。

经过中西医结合男科专家们的反复研讨,最终完成了《中国慢性前列腺炎中西医结合诊疗指南》(试行版)的制定,相信本指南将为广大中西医泌尿男科临床工作者诊治慢性前列腺炎及其临床研究提供有益的指导。

慢性前列腺炎的临床辨证分型繁多,但关于证候研究仍以病案分析、专家经验报告等回顾性分析为多,对于证候的前瞻性研究甚少,采用遵循循证医学(evidence2based medicine,EBM)的研究更少。

在辨证方面缺乏统一的标准和科学、客观的方法,因此,迫切需要对慢性前列腺炎的证候进行规范化。

经过专家的反复论证,最终统一了对慢性前列腺炎中医辨证分型的共识。

本指南具有以下特点:(1)结合最新医学研究成果,体现整体调节的理念;(2)把握本病的中西医结合点,体现中医诊治本病的特色,发挥中西医结合的优势;(3)遵循EBM原则,尽量选取可信力度较高的文献,确保指南内容的真实性、可靠性和指导性;(4)众多专家参与编写,确保指南的权威性、实用性、灵活性和可操作性;(5)坚持“以病带证”的原则,即诊断上主要以现代医学为主,但治疗上仍强调中医辨证论治的原则。

2022良性前列腺增生诊疗及健康管理指南(最全版)良性前列腺增生(BPH)是中老年男性常见的排尿障碍为主性慢病,是泌尿男科临床诊疗中最为常见的疾病之一。

BPH一般发生在40岁以后,发生率随年龄的增长而逐年增加,51-60岁约20%,61-70岁男性人群中BPH的发生率达50%,81-90岁时高达83%。

随着生活水平的提高,BPH患者对治疗效果的需求也在逐渐变化,规范BPH诊疗及健康管理显得极其重要。

中华医学会男科学分会组织相关临床专家根据现有的临床证据共同研究并制定指南,对BPH患者尤其是对有性功能需求的患者,提供了规范的诊治指导与参考。

医脉通将其中要点整理如下。

诊断与评估强烈推荐的检查包括:病史问询、国际前列腺症状评分(IPSS1体格检查、尿常规检查、血清前列腺特异性抗原(PSA)检测、经直肠或经腹部超声检查。

推荐的可选检查包括:尿流率及残余尿测定、生活质量(QOL)评分、膀胱过度活动症症状评分(OABSS)等。

特殊情况下建议做的检查包括:1.肾功能检测。

对于存在肾功能损害病史及相关危险因素的患者,如尿潴留导致肾积水的患者推荐进行肾功能检测。

2.上尿路超声检查。

对于伴有膀胱残余尿过多、血尿、泌尿系结石病史的患者,推荐行上尿路超声检查。

3.尿道膀胱镜检查。

对于合并有镜下或肉眼血尿史、尿道狭窄史或膀胱癌病史的患者,应行尿道膀胱镜检查,对于需要进行尿道膀胱镜检查的患者有条件的可以使用膀胱软镜以减少患者痛苦。

4.尿流动力学检查。

主要目的是探索患者出现下尿路症状(LUTS)的功能机制,提示患者是否存在导致不利临床结局的危险因素,为制定临床决策提供更多依据。

由于尿流动力学检查是一项侵入性检查,因此,仅在特定患者中推荐行此检查。

对于有神经系统疾病史、盆腔根治性手术史或怀疑有神经源性下尿路功能障碍的患者,强烈建议行尿流动力学评估。

5.影像尿动力学检查。

可提供较常规尿动力学更多的解剖和功能信息,如果临床医生认为需要了解患者的病理生理机制时,可以选择该项检查。

泌尿外科诊疗指南. 2016年泌尿外科诊疗指南目录一、前列腺癌诊断治疗指南二、膀胱癌诊断治疗指南三、肾细胞癌诊断治疗指南四、输尿管结石诊断治疗指南五、泌尿男生殖系先天性疾病诊治指南六、膀胱过度活动症诊断治疗指南七、神经源性膀胱诊断治疗指南八、肿瘤诊断治疗指南九、癌诊断治疗指南十、前列腺增生诊断治疗指南十一、前列腺炎诊断治疗指南十二、女性压力性尿失禁诊断治疗指南十三、尿石症诊断治疗指南十四、泌尿系感染诊断治疗指南十五、精索静脉曲张诊断和治疗指南十六、鞘膜积液诊断治疗指南十七、肾血管性高血压诊断治疗指南以上是2016年泌尿外科诊疗指南的目录。

其中,每一章都详细介绍了不同疾病的诊断和治疗指南,旨在为医生提供指导和帮助。

例如,在前列腺癌诊断治疗指南中,详细介绍了前列腺癌的诊断标准和治疗方法,包括手术、放疗和化疗等。

在女性压力性尿失禁诊断治疗指南中,介绍了该疾病的常见症状和治疗方法,包括药物治疗和手术治疗等。

总之,这份指南为泌尿外科医生提供了重要的参考和指导,帮助他们更好地诊断和治疗疾病,提高患者的治疗效果。

一、前列腺癌的早期通常没有症状,但当肿瘤侵犯或阻塞尿道、膀胱颈时,可能会出现下尿路梗阻或刺激症状,严重者可能会出现急性尿潴留、血尿、尿失禁。

当骨转移时,会引起骨骼疼痛、病理性骨折、贫血、脊髓压迫导致下肢瘫痪等。

二、目前公认的早期发现前列腺癌最佳的初筛方法是直肠指检联合PSA检查。

最初可疑前列腺癌通常由直肠指检或血清前列腺特异性抗原(PSA)检查后再决定是否进行前列腺活检。

其他诊断方法包括经直肠超声检查、前列腺穿刺活检以及计算机断层(CT)检查、磁共振(MRI/MRS)扫描、全身核素骨显像检查(ECT)等影像学检查。

三、在前列腺癌的病理分级方面,推荐使用Gleason评分系统。

前列腺癌组织分为主要分级区和次要分级区,每区的Gleason分值为1~5,Gleason评分是把主要分级区和次要分级区的Gleason分值相加,形成癌组织分级常数。

19、前列腺炎门诊治疗临床路径前列腺炎门诊治疗临床路径一、前列腺炎门诊诊疗流程(一)适用对象(ICD-N41.901):前列腺炎的患者。

(二)诊断依据:前列腺炎分为四型,诊断主要依据临床症状、体格检查、实验室及影像学检查。

1、Ⅰ型(急性细菌性前列腺炎):起病急,可表现为寒战、高热,伴有持续和明显的下尿路感染症状,如尿频、尿急、尿痛、排尿烧灼感,排尿困难、尿潴留,后尿道、肛门、会阴区坠胀不适。

血液和尿液中白细胞数量升高,细菌培养阳性。

体检时可发现耻骨上压痛、不适感,有尿潴留者可触及耻骨上膨隆的膀胱。

直肠指检可发现前列腺肿大、触痛、局部温度升高和外形不规则等。

禁忌进行前列腺按摩。

2、Ⅱ型(慢性细菌性前列腺炎):有反复发作的下尿路感染症状,持续时间超过3个月。

通过直肠指检发现前列腺增大、质地较硬、有结节、有压痛等。

3、Ⅲ型(慢性前列腺炎):主要表现为骨盆区域疼痛,可见于会阴、阴茎、肛周部、尿道、耻骨部或腰骶部等部位。

排尿异常可表现为尿急、尿频、尿痛和夜尿增多等。

由于慢性疼痛久治不愈,可能有焦虑、抑郁、失眠、记忆力下降等。

4、Ⅳ型(无症状性前列腺炎):无主观症状,仅在有关前列腺方面的检查时发现炎症证据。

实验室检查及影像学检查前列腺按摩液(EPS)常规检查:正常的EPS中白细胞<10个/HP,卵磷脂小体均匀分布于整个视野,pH6.3~6.5,红细胞和上皮细胞不存在或偶见。

当白细胞>10个/HP,卵磷脂小体数量减少,即可诊断为前列腺炎。

B超:前列腺炎患者B超检查可以发现前列腺回声不均,前列腺结石或钙化,前列腺周围静脉丛扩张等表现。

(三)纳入标准:符合诊断标准。

(四)排除标准:1、不符合纳入标准。

2、需要住院或并发症需要处理的在门诊无法治疗。

(五)门诊检查项目:必查项目:血、尿、心电图、直肠指检、B超、前列腺液常规。

选查项目:肝、肾功能、TCD、血脂血糖等(六)治疗常规1、Ⅰ型:主要是广谱抗生素、对症治疗和支持治疗。

2019版《中国泌尿外科和男科疾病诊断治疗指南》发布——前列腺癌诊治指南更新解读2020 年 10 ⽉ 31 ⽇,2019 版《中国泌尿外科和男科疾病诊断治疗指南》⾸发仪式在郑州隆重举办。

继 2006 年、2007 年、2009 年、2011 年和 2014 年由中华医学会泌尿外科学分会(CUA)编撰出版了五版指南后,2019 版指南从《中国泌尿外科疾病诊断治疗指南》更名为《中国泌尿外科和男科疾病诊断治疗指南》(以下简称新版指南)。

「新版指南」封⾯图本次新版指南由中⼭⼤学孙逸仙纪念医院的黄健教授主编,通过国内多个泌尿外科协会统筹协作,以及与国际泌尿外科学术团体的积极沟通交流,集结泌尿外科及相关学科多位专家共同参与编写。

新版指南汇集了最新的研究⽂献结果和循证医学证据,也结合我国的临床实践,不仅⾸次纳⼊了男科疾病,也更新了泌尿外科疾病诊治⽅法的进步和发展。

「新版指南」发布现场前列腺癌是泌尿肿瘤中的诊治难点,本次指南对前列腺癌的诊疗做出了许多⽅⾯的更新。

相⽐2014 版指南,新版指南加⼊了更多的图表,显⽰更为清晰直观,⽽且根据循证医学证据的强度引⼊了不同的证据等级和推荐分级。

新版指南拆分了前列腺癌的治疗、随访两章节的概论,根据前列腺癌的⾃然病程将其分为器官局限性及局部进展期前列腺癌、治愈性治疗后前列腺癌复发的诊治、去势抵抗性前列腺癌的诊治等章节,具有更⾼的科学性和合理性。

下⾯本⽂从各章节出发剖析和总结前列腺癌诊疗内容的重点更新。

流⾏病学和病因学前列腺癌的发病率有着明显的地理和种族差异,我国前列腺癌的发病率相对较低,但近年来呈现出迅速上升的趋势。

新版指南根据最新的研究结果,补充了引起前列腺癌的危险因素,除睾酮及雌激素的⽔平紊乱外,指南还指出炎症、肥胖可能与前列腺癌的发⽣存在⼀定的相关性。

指南还引⼊了新近的基因检测分析数据,列出同源框基因 HOXB13、DNA 损伤修复相关基因(BRCA1/2、CHEK2、PALB2、BRIP1、NBS1 等)与前列腺癌发病风险具有相关性。

依据《中国泌尿外科疾病诊断治疗指南的制定原则和方法》2011年相关规定,结合科内实际工作,经全科讨论,特制订本诊疗指南。

目录1、前列腺癌诊疗指南 (2)2、膀胱癌诊疗指南.. (12)3、肾细胞癌诊疗指南 (19)4、输尿管结石诊疗指南 (24)5、泌尿男生殖系先天性疾病诊疗指南 (27)6、膀胱过度活动症诊疗指南 (37)7、神经源性膀胱诊疗指南 (42)8、睾丸肿瘤诊疗指南 (50)9、阴茎癌诊疗指南 (60)10、前列腺增生诊疗指南 (60)11、前列腺炎诊疗指南 (54)12、压力性尿失禁诊疗指南 (88)13、尿石症诊疗指南 (93)14、泌尿系感染诊疗指南 (106)15、精索静脉曲张诊疗指南 (111)16、鞘膜积液诊疗指南 (116)17、肾血管性高血压诊断治疗指南 (121)18、肾上腺疾病诊疗指南 (131)19、急性尿储留诊疗指南 (152)20、泌尿系损伤诊疗指南 (162)1 前列腺癌诊断治疗指南【诊断】(一)、早期前列腺癌通常没有症状,但肿瘤侵犯或阻塞尿道、膀胱颈时,则会发生类似下尿路梗阻或刺激症状,严重者可能出现急性尿潴留、血尿、尿失禁。

骨转移时会引起骨骼疼痛、病理性骨折、贫血、脊髓压迫导致下肢瘫痪等。

(二)、直肠指检联合PSA检查是目前公认的早期发现前列腺癌最佳的初筛方法。

最初可疑前列腺癌通常由直肠指检或血清前列腺特异性抗原(PSA)检查后再决定是否进行前列腺活检。

1.直肠指检(digital rectal examination,DRE)2.前列腺特异性抗原(prostate-specific antigen,PSA)检查3.经直肠超声检查(transrectal ultrasonography, TRUS)4.前列腺穿刺活检5.前列腺癌的其他影像学检查:(1)计算机断层(CT)检查(2)磁共振(MRI/MRS)扫描(3)全身核素骨显像检查(ECT)(三)、前列腺癌分期:在前列腺癌的病理分级方面,推荐使用Gleason评分系统。

![《前列腺炎诊断治疗指南(试行版)》[1]](https://uimg.taocdn.com/38caab386edb6f1afe001f27.webp)

《前列腺炎诊断治疗指南(试行版)》(征求意见稿)《前列腺炎诊断治疗指南》分编主编张凯分编副主编白文俊分编编委(排名不分先后)白文俊北京大学人民医院邓春华中山大学附属第一医院李铮上海交通大学医学院附属仁济医院刘继红华中科技大学同济医学院附属同济医院商学军南京军区南京总医院王怀鹏广东省人民医院肖云翔北京大学泌尿外科研究所(兼秘书)张凯北京大学泌尿外科研究所前言s 前列腺炎是成年男性的常见病之一。

虽然它不是一种直接威胁生命的疾病,但严重影响患者的生活质量。

同时,其庞大的患者人群和高昂的医疗费用给公共卫生事业造成了巨大的经济负担。

由于目前对前列腺炎的发病机制、病理生理学改变还不十分清楚,许多医师在临床诊治前列腺炎过程中感到棘手。

至今,对前列腺炎的认识、病情轻重的判断、治疗方法的选择以及疗效评价等诸多方面,在我国尚无明确的标准可依。

因此有必要对前列腺炎的临床诊治行为进行规范。

中华医学会泌尿外科学分会聘请有关专家,以国内外循证医学资料为依据,参考《Campbell Urology》、《吴阶平泌尿外科学》及国外相关指南,结合国内临床实际情况,进行反复研讨,完成了我国《前列腺炎临床诊治指南(试行版)》,以便为我国临床医师选择合理的前列腺炎诊治方法提供有益的指导。

目录第一章概述第二章病因和发病机制第三章诊断第四章治疗第五章患者健康教育附录一国立卫生研究院慢性前列腺炎症状指数(第二节诊断方法前列腺炎诊断方法具体包括:一、临床症状诊断前列腺炎时,应详细询问病史,了解发病原因或诱因;询问疼痛性质、特点、部位、程度和排尿异常等症状;了解治疗经过和复发情况;评价疾病对生活质量的影响;了解既往史、个人史和性生活情况。

Ⅰ型:常突然发病,表现为寒战、发热、疲乏无力等全身症状,伴有会阴部和耻骨上疼痛,尿路刺激症状和排尿困难,甚至急性尿潴留。

Ⅱ和III型:临床症状类似,多有疼痛和排尿异常等。

Ⅱ型可表现为反复发作的下尿路感染。

III型主要表现为骨盆区域疼痛,可见于会阴、阴茎、肛周部、尿道、耻骨部、腰骶部等部位。

基本概述前列腺炎由于精囊和前列腺在解剖上是邻居,精囊的排泄管和输精管的末端汇合成射精管,射精管穿过前列腺进入尿道,故前列腺炎常常合并有精囊炎。

按照病程分,可分为急性前列腺炎和慢性前列腺炎。

其中急性前列腺炎是由细菌感染而引起的急性前列腺炎症。

急性前列腺炎可有恶寒、发热、乏力等全身症状;局部症状是会阴或耻骨上区域有重压感,久坐或排便时加重,且向腰部、下腹、背部及大腿等处放射,若有小脓肿形成,疼痛加剧而不能排便;尿道症状为排尿时有烧灼感、尿急、尿频,可伴有排尿终末血尿或尿道脓性分泌物;直肠症状为直肠胀满、便急和排便感,大便时尿道口可流出白色分泌物。

慢性前列腺炎分为细菌性前列腺炎和前列腺病。

慢性细菌性前列腺炎常由急性前列腺炎转变而来;前列腺病常由病毒感染、泌尿系结石、前列腺慢性充血等引起。

性交中断、性生活频繁、慢性便秘均是前列腺充血的原因。

编辑本段前列腺炎的原因1、性生活不规律,如性交频繁、经常性交中断、过度手淫和性生活过度抑制等引起前列腺充血,诱发前列腺炎。

2、因前列腺炎的病症复杂使很多患者无法自己分辨,造成严重前列腺炎。

3、前列腺结石或前列腺增生使前列腺组织充血,造成感染,尿道扩张时操作不严使尿道器械带入病菌而诱发前列腺炎。

4、过度按摩前列腺或者用力过大,引起前列腺充血水肿。

5、部分性病患者是以淋菌性尿道炎常见,淋球菌经尿道和前列腺管进入前列腺而诱发前列腺炎。

6、经常性的酗酒、过度饮酒、骑自行车、骑马等均可引起前列腺充血,与前列腺炎发病有密切关系。

7、不注意受凉会引起前列腺的交感神经活动,导致尿道内压力增加,因收缩而妨碍排泄,产生淤积而充血。

8、直肠、结肠和下尿路等前列腺近邻器官的炎性病变,可通过淋巴管导致前列腺炎。

9、全身其他部位感染可通过血液流到前列腺诱发前列腺炎。

10、部分非细菌性感染如:支原体、衣原体、脲原体、滴虫等感染均可致前列腺炎。

[1] 编辑本段症状慢性前列腺炎前列腺组织结构症状多样,轻重亦千差万别,有些可全无症状,有些则浑身不适。

前列腺炎诊疗指南教学课件pptxx年xx月xx日•前列腺炎概述•前列腺炎诊断流程•前列腺炎治疗方法目录•前列腺炎预防与护理•前列腺炎病例分享与讨论•相关知识点扩展与答疑解惑01前列腺炎概述前列腺炎是指前列腺受到微生物等病原体感染或某些非感染性因素刺激而发生的炎症反应,从而引起以排尿困难、盆腔区域疼痛等相关症状的一种疾病。

前列腺炎定义根据病因不同,前列腺炎可分为细菌性前列腺炎和非细菌性前列腺炎。

前列腺炎分类定义与分类症状与表现急性细菌性前列腺炎可出现高热、寒战等全身症状。

发热细菌性前列腺炎常伴有膀胱刺激征,而非细菌性前列腺炎可能症状较轻。

尿频、尿急、尿痛等膀胱刺激征前列腺炎可能导致盆腔区域如会阴部、下腹部等部位疼痛不适。

盆腔区域疼痛部分患者可能因疾病影响出现性生活障碍。

性生活障碍病因前列腺炎的病因主要包括细菌感染、性生活不规律、长期久坐、酗酒等。

病理生理前列腺炎的发生与前列腺的解剖特点有关,如前列腺管较细、排泄不畅等,导致病原体易在前列腺内繁殖引起炎症。

病因与病理02前列腺炎诊断流程1病史采集23详细询问患者症状出现的时间、持续时间、症状表现等。

询问患者是否有其他疾病或症状,如发热、尿频、尿急、尿痛等。

询问患者是否有不洁性行为、性生活频率等,以排除性传播疾病的可能性。

进行体格检查,包括测量体温、检查生殖器官等。

进行实验室检查,如尿常规、前列腺液检查等,以确定是否有细菌感染。

进行影像学检查,如超声波或CT检查,以排除其他疾病的可能性。

体检与检查诊断标准根据病史、体检和实验室检查结果,结合前列腺炎的诊断标准进行诊断。

鉴别诊断与其他疾病进行鉴别,如膀胱炎、尿道炎、性病等。

诊断标准与鉴别诊断03前列腺炎治疗方法根据细菌培养结果,选用敏感的抗生素进行治疗。

抗生素治疗缓解疼痛和炎症,如布洛芬、吲哚美辛等。

非甾体类抗炎药缓解情绪问题,如三环类抗抑郁药、苯二氮卓类药物等。

抗抑郁药和抗焦虑药辅助治疗,如清热解毒、利尿通淋的中成药。

健康讲座资料:前列腺炎的症状与治疗前列腺炎(prostatitis)是泌尿男性生殖系统的常见病。

在50岁以下的男性中为最常见的泌尿系统疾病。

1978年Drach提出前列腺炎综合征的概念,将前列腺炎分为4类:①急性细菌性前列腺炎(acute bacterial prostatitis,ABP);②慢性细菌性前列腺炎(chronic bacterial prostatitis,CBP);③慢性非细菌性前列腺炎(chronic non-bacterial prostatitis,CNP);④前列腺痛(prostatodynia,PD)。

其中,ABP+CBP 约占5%,CNP占64%,PD占31%。

症状体征1.急性细菌性前列腺炎发病突然,有寒战和高热,尿频、尿急、尿痛。

可发生排尿困难或急性尿潴留。

临床上往往伴发急性膀胱炎。

前列腺肿胀、压痛、局部温度升高,表面光滑,形成脓肿则有饱满或波动感。

2.慢性细菌性前列腺炎有尿频、尿急、尿痛,排尿时尿道不适或灼热。

排尿后和便后常有白色分泌物自尿道口流出。

有时可有血精、会阴部疼痛、性功能障碍、精神神经症状。

前列腺呈饱满、增大、质软、轻度压痛。

病程长者,前列腺缩小、变硬、表面不完整,有小硬结。

3.慢性非细菌性前列腺炎与前列腺痛临床表现类似慢性细菌性前列腺炎,但没有反复尿路感染病史。

主要为尿路刺激、排尿困难症状,特别是慢性盆腔疼痛综合征的表现。

某些患者的前列腺液中可培养出支原体、衣原体。

用药治疗1.急性细菌性前列腺炎(1)一般治疗:卧床休息,大量饮水或输液,加强全身支持疗法。

(2)抗生素:积极应用有效的抗生素。

常选用喹诺酮类如环丙沙星、氧氟沙星、左氟沙星(左旋氧氟沙星)0.2g,静脉滴注,2~3次/d;氨基糖甙类如阿米卡星、奈替米星0.4g,静脉滴注,1次/d。

急性炎症症状控制后可改为口服给药,疗程应维持1个月。

(3)其他治疗:可选用解热镇痛药物,如索米痛片(去痛片),对乙酰氨基酚(散利痛)、对乙酰氨基酚(百服宁)等。

2024慢性前列腺炎诊疗指南与疗法

慢性前列腺炎(Chronic Prostatitis,CP)是一种男性特有性的慢性肿瘤,在临床上主要表现为性功能障碍、尿频及尿急等,常伴有骨盆疼痛、尿流症状及膀胱痉挛等。

长期以来,慢性前列腺炎被认为是一种不可预测和难以治愈的疾病,目前在临床上治疗慢性前列腺炎仍存在很大的困难。

一、慢性前列腺炎诊断标准

国际领先的慢性前列腺炎更新诊断标准(NIH-CPSI)自1995年开始使用,包括三个基本认定条件:

1.经历过任意期限的前列腺症状;

2.病情经过多方面检查证实;

3.未发现其他病因,排除了其他疾病。

二、慢性前列腺炎治疗规范

1.症状治疗

根据慢性前列腺炎的病因及症状和实验室检查结果,给予适当治疗,具体主要包括:

(1)服用抗生素治疗:通常抗生素治疗主要包括抗原球菌素类、氨基糖苷类、头孢菌素类、碳青霉烯类、β-内酰胺类、其他抗生素等等。

(2)应用药物:针对不同症状可以使用复方利尿剂、抗癌药、血管扩张剂等。

(3)物理治疗:物理治疗一般有超声波热治疗、电刺激、腹腔镜手术等。

2.药物治疗

药物治疗中,抗生素广泛用于诊断性治疗。