生物的生活环境(知识点及答案)

- 格式:docx

- 大小:15.22 KB

- 文档页数:2

教科版五年级下册科学生物与环境知识点汇总1.许多植物的新生命是从种子发芽开始的。

2.我们可以通过对比实验来验证种子发芽所必需的条件。

在实验中只能改变一个条件(我们要研究的条件),同时保证其他条件不变。

3.※绿豆种子(植物)发芽需要一定的水分、适宜的温度和充足的空气,三个条件要同时具备。

阳光和土壤不是种子发芽必需的条件。

4.绿豆种子(植物)发芽可以不需要阳光,但绿豆苗的生长需要阳光。

5.※光合作用:在光照条件下,植物吸收空气中的二氧化碳和水分,在绿色叶片中制造生存所需的养料,并释放出氧气。

6.不同环境里的植物对阳光、水分等条件的需求不同。

植物能适应环境,降水量大的地区生长的植物的叶片会很大(如芭蕉),降水量小的地区生长的植物的叶片会很小(如松树),有的甚至会退化成刺(如仙人掌)。

7.植物还具有向光性、向水性等特性。

8.蚯蚓适宜生活在黑暗、潮湿的环境中。

9.动物生存需要一定的环境条件,不同的动物对环境有不同的需求。

动物在长期生活繁衍的过程中也形成了适应环境的特征。

.当环境改变的时候,动物会努力适应新环境;为适应环境的变化,动物会有一些特殊的行为。

10.青蛙在不同的季节会有不同的行为。

春:孵化夏:捕食秋:挖洞冬:冬眠11.青蛙具有冬眠行为,青蛙冬眠主要是为了适应冬季寒冷、缺少食物等恶劣环境。

蛇、熊等也会冬眠。

12.四季的田野13.丹顶鹤具有迁徙行为,丹顶鹤迁徙主要是为了适应气候、日照及食物等因素的变化。

大雁、燕子等也会迁徙。

14.食物是动物的必要需求,动物消耗食物而获得能量。

15.※(1)生物之间因为食物关系,构成很多的“链条”状的联系,像这样的食物关系,叫食物链。

(2)一般用箭头表示食物链中“谁被谁吃”的关系。

箭头方向也表示能量流动的方向。

(3)食物链从绿色植物开始,到凶猛的肉食动物终止。

(4)食物链中能自己制造食物的生物叫生产者。

直接或间接以生产者为食物的生物叫消费者。

16.生物之间因为食物关系相互联系在一起呈现出的网状结构,叫食物网。

第一节生物与环境的关系【知识清单】知识点一:生物的生存依赖一定的环境(即环境影响生物)1. 环境中影响生物生活和分布的因素叫做生态因素2. 生态因素可分为非生物因素和生物因素。

【特别提醒】影响生物生活的环境因素包括两大类:一类是光、温度、水、空气等非生物因素,另一类是生物因素。

生物与生物之间的关系,最常见的有捕食关系、竞争关系和合作关系。

知识点二:探究非生物因素对生物的影响(以光对鼠妇生活的影响为例)科学探究的一般过程:提出问题作出假设制定计划实施计划得出结论表达、交流【特别提醒】实验组和对照组的确认:一个实验通常分为实验组和对照组(控制组)。

对照组就是不作处理的,已知的那一组。

实验组就是作了相应处理的,也就是要验证,探索什么就做什么样的处理的那组。

知识点三:生物因素对生物的影响生物因素应该包括种间关系和种内关系。

前者包括寄生,捕食,合作、共生,竞争等;后者包括种内互助和种内斗争。

知识点四:生物对环境的适应和影响1. 生物的形态、结构和生理功能等必须适应环境2. 生物也能影响环境3. 生物与环境是相互影响、相互作用的关系。

【特别提醒】生物与环境是相互影响的,但是生物只能适应环境,环境不能适应生物。

考点一:环境对生物的影响【例1】蝉在夏天正午鸣叫得最厉害,而气温低到24℃以下时,就停止鸣叫。

这一现象说明对的生活习性有影响的环境因素是()A. 阳光B. 水C. 温度D. 空气【解析】影响生物生活的环境因素包括生物因素和非生物因素。

通过对题干的认真阅读,我们就可以判断是温度影响了蝉的鸣叫。

【答案】选C【例2】下列不属于环境影响生物的是()A. 春江水暖鸭先知B. 葵花朵朵向太阳C. 大树底下好乘凉D. 春风又绿江南岸【答案】选C考点二:探究非生物因素对生物的影响【例3】在进行探究实验时,常需要设计对照实验。

下列能作为一组对照条件的是()A. 明亮和潮湿B. 干燥和潮湿C. 空气和土壤D. 温度和水【解析】对照实验:在探究一种条件对研究对像的影响时,对研究对象进行的除了这种条件不同以外,其他条件相同的实验。

中考生物藻类、苔藓、蕨类植物的生活环境相关习题及答案解析1.如图为同龄的两种植物形态示意图,据图回答:(1)由甲乙两种植物的外部形态可知:甲植物的生活环______,其根的特点是______,叶的特点是______.乙植株的生活环境是______,其根的特点是______,叶的特点是______.(2)由上述两种植物形态特点可知,生物与环境的______.2.下列具有细胞核的生物是()A.噬菌体B.烟草花叶病毒C.洋葱表皮细胞D.蓝藻3.研究人员近日宣布,他们以裸藻为主要原料成功生产出塑料,裸藻是一类兼具动物和植物特点的单细胞生物,之所以把它称为“裸藻”,原因是与其它的藻类细胞相比,它的细胞没有()A.细胞壁B.细胞膜C.细胞质D.细胞核4.下列生物中能通过细胞分裂增加个体数量的是()A.兔子B.衣藻C.松树D.菊花5.任何一种植物都有六种器官.______.6.以下为多细胞生物的是()A.变形虫B.衣藻C.草履虫D.洋葱7.与单细胞藻类植物衣藻相比,草履虫缺少的细胞结构是:()①细胞壁②细胞膜③细胞质④细胞核⑤叶绿体.A.①⑤B.①④C.②③D.③⑤8.下列生物,没有细胞结构的是()A.藻类B. 细菌C.真菌D. 病毒9.请你将下列所给植物进行分类,分完类的植物分别填在横线上,注意每条横线只能填一类植物。

衣藻向日葵肾蕨西瓜海带满江红裙带菜花生卷柏(1)_____________________,属于藻类植物(2)_____________________,属于苔藓植物(3)_____________________,属于蕨类植物10.下图为同学们熟悉的植物,请据图回答:(1)夏天,池水变绿的原因是图中___________类植物大量繁殖造成的。

此类植物有单细胞的,如___________。

(2)图中E类植物产生的种子有何特点?______________________。

此类植物中哪种植物是我国一级保护植物? ______________________。

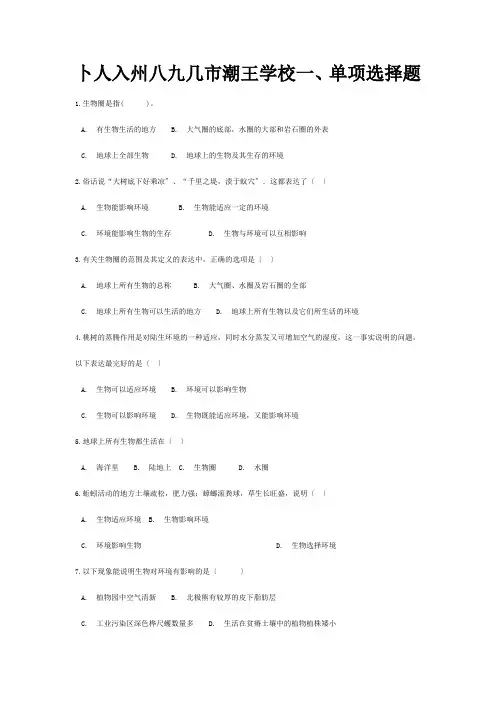

卜人入州八九几市潮王学校一、单项选择题1.生物圈是指( )。

A. 有生物生活的地方B. 大气圈的底部,水圈的大部和岩石圈的外表C. 地球上全部生物D. 地球上的生物及其生存的环境2.俗话说“大树底下好乘凉〞、“千里之堤,溃于蚁穴〞.这都表达了〔〕A. 生物能影响环境B. 生物能适应一定的环境C. 环境能影响生物的生存D. 生物与环境可以互相影响3.有关生物圈的范围及其定义的表达中,正确的选项是〔〕A. 地球上所有生物的总称B. 大气圈、水圈及岩石圈的全部C. 地球上所有生物可以生活的地方D. 地球上所有生物以及它们所生活的环境4.桃树的蒸腾作用是对陆生环境的一种适应,同时水分蒸发又可增加空气的湿度,这一事实说明的问题,以下表达最完好的是〔〕A. 生物可以适应环境B. 环境可以影响生物C. 生物可以影响环境D. 生物既能适应环境,又能影响环境5.地球上所有生物都生活在〔〕A. 海洋里B. 陆地上C. 生物圈D. 水圈6.蚯蚓活动的地方土壤疏松,肥力强;蟑螂滚粪球,草生长旺盛,说明〔〕A. 生物适应环境B. 生物影响环境C. 环境影响生物D. 生物选择环境7.以下现象能说明生物对环境有影响的是〔〕A. 植物园中空气清新B. 北极熊有较厚的皮下脂肪层C. 工业污染区深色桦尺蠖数量多D. 生活在贫瘠土壤中的植物植株矮小8.蚯蚓能生活在黑暗潮湿的环境中,同时它又可以疏松土壤,分解有机物增加土壤肥力,这说明〔〕A. 环境影响生物B. 环境适应生物和影响生物C. 生物影响环境D. 生物适应环境和影响环境9.“鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由〞,这句诗里暗含着生物知识,对此最恰当的解释是〔〕A. 生物影响环境B. 生物适应环境C. 生物改变环境D. 生物依赖环境10.下面四图分别表示生物种群随时间是〔t〕推移而发生数量〔n〕变化,那么图中表示一共生关系的是〔〕A. B.C. D.11.人类要想探究在月球上生存,必须具有〔〕①水②空气③光④土壤⑤营养物质A. ①②B. ①②⑤C. ③④⑤D. ③④二、填空题12.地球上最大的生态系统是________ ;生物与生物之间,最常见的是________ 关系.13.在一定的空间范围内,________与________ 所形成的统一的整体叫做生态系统.________ 是最大的生态系统.在生态系统中,________ 和________沿着食物链和食物网流动,当人类排放的有毒物质进入生态系统,有毒物质就会通过________ 不断积累,最终威胁到人类自身.14.________是地球上最大的生态系统,她是我们所有生物一共有的家园。

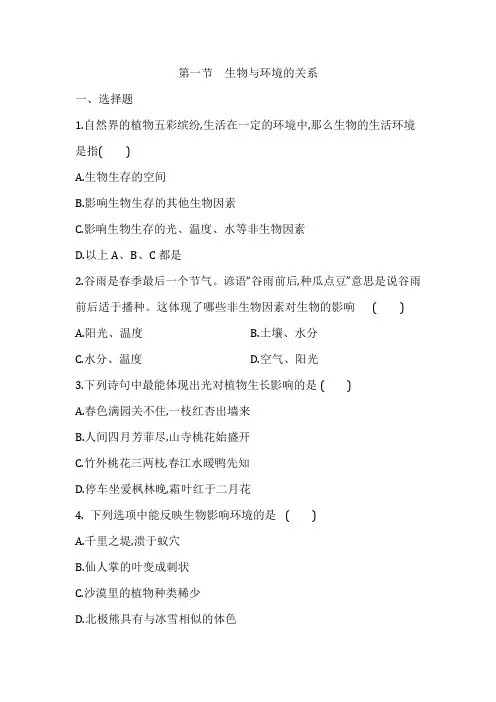

第一节生物与环境的关系一、选择题1.自然界的植物五彩缤纷,生活在一定的环境中,那么生物的生活环境是指()A.生物生存的空间B.影响生物生存的其他生物因素C.影响生物生存的光、温度、水等非生物因素D.以上A、B、C都是2.谷雨是春季最后一个节气。

谚语“谷雨前后,种瓜点豆”意思是说谷雨前后适于播种。

这体现了哪些非生物因素对生物的影响() A.阳光、温度 B.土壤、水分C.水分、温度D.空气、阳光3.下列诗句中最能体现出光对植物生长影响的是 ()A.春色满园关不住,一枝红杏出墙来B.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开C.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知D.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花4. 下列选项中能反映生物影响环境的是()A.千里之堤,溃于蚁穴B.仙人掌的叶变成刺状C.沙漠里的植物种类稀少D.北极熊具有与冰雪相似的体色5.下列现象,能反映生物因素对生物生命活动影响的是()A.蚯蚓改良土壤B.仙人掌的叶变成刺C.杂草和稻苗争夺养分D.珠穆朗玛峰上温度低,生物稀少6.下列现象中,体现生物与环境温度相适应的是()A.沙漠中的骆驼尿液很少B.寒冷海域的海豹皮下脂肪很厚C.荒漠的骆驼刺根很长D.山顶树木形成旗形树冠7.下列生物之间的关系属于竞争关系的是 ()①老虎吃野猪②许多蜜蜂一起去采集花蜜③草原上的兔子和羊④田里的水稻和杂草⑤蚂蚁搬家⑥瓢虫吃蚜虫A.①②B.③④C.①⑥D.②⑤8.有甲、乙、丙三种动物,甲和乙均以丙为食,甲又以乙为食,甲和乙的关系是()A.竞争和合作B.合作和捕食C.捕食和竞争D.竞争和寄生9. 俗话说:“大树底下好乘凉。

”下列现象与此生物与环境的关系相似的是()A.企鹅的皮下脂肪很厚B.沙漠地区栽种的植物能防风固沙C.温带的野兔随季节换毛D.莲藕的茎和叶都是中空的10 “海岸卫士”——红树林既能在海水环境中生长,又能保护海岸免受风浪的侵蚀,这体现了生物与环境的关系是()A.生物适应环境B.生物影响环境C.环境影响生物D.生物既能适应环境,又能影响环境11.生物的生活离不开环境。

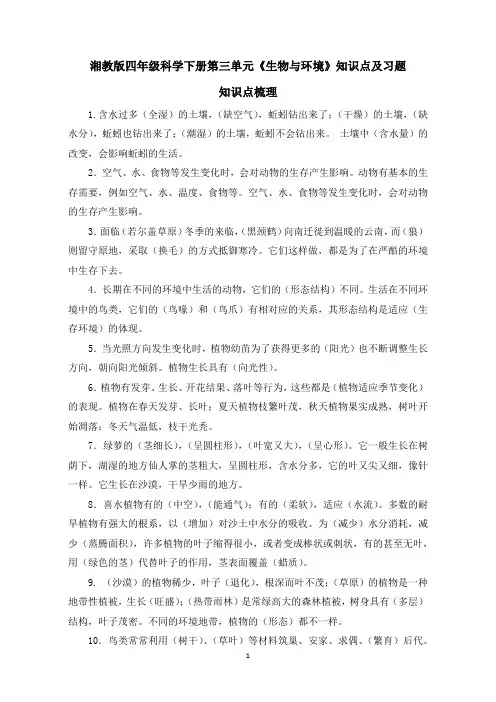

湘教版四年级科学下册第三单元《生物与环境》知识点及习题知识点梳理1.含水过多(全湿)的土壤,(缺空气),蚯蚓钻出来了;(干燥)的土壤,(缺水分),蚯蚓也钻出来了;(潮湿)的土壤,蚯蚓不会钻出来。

土壤中(含水量)的改变,会影响蚯蚓的生活。

2.空气、水、食物等发生变化时,会对动物的生存产生影响。

动物有基本的生存需要,例如空气、水、温度、食物等。

空气、水、食物等发生变化时,会对动物的生存产生影响。

3.面临(若尔盖草原)冬季的来临,(黑颈鹤)向南迁徙到温暖的云南,而(狼)则留守原地,采取(换毛)的方式抵御寒冷。

它们这样做,都是为了在严酷的环境中生存下去。

4.长期在不同的环境中生活的动物,它们的(形态结构)不同。

生活在不同环境中的鸟类,它们的(鸟喙)和(鸟爪)有相对应的关系,其形态结构是适应(生存环境)的体现。

5.当光照方向发生变化时,植物幼苗为了获得更多的(阳光)也不断调整生长方向,朝向阳光倾斜。

植物生长具有(向光性)。

6.植物有发芽、生长、开花结果、落叶等行为,这些都是(植物适应季节变化)的表现。

植物在春天发芽、长叶;夏天植物枝繁叶茂,秋天植物果实成熟,树叶开始凋落;冬天气温低,枝干光秃。

7.绿萝的(茎细长),(呈圆柱形),(叶宽又大),(呈心形)。

它一般生长在树荫下,湖湿的地方仙人掌的茎粗大,呈圆柱形,含水分多,它的叶又尖又细,像针一样。

它生长在沙漠,干旱少雨的地方。

8.喜水植物有的(中空),(能通气);有的(柔软),适应(水流)。

多数的耐旱植物有强大的根系,以(增加)对沙土中水分的吸收。

为(减少)水分消耗,减少(蒸腾面积),许多植物的叶子缩得很小,或者变成棒状或刺状,有的甚至无叶,用(绿色的茎)代替叶子的作用,茎表面覆盖(蜡质)。

9. (沙漠)的植物稀少,叶子(退化),根深而叶不茂;(草原)的植物是一种地带性植被,生长(旺盛);(热带雨林)是常绿高大的森林植被,树身具有(多层)结构,叶子茂密。

不同的环境地带,植物的(形态)都不一样。

必修3 稳态与环境第1章人体的内环境与稳态第1节细胞生活的环境一、细胞与外界的物质交换1.单细胞生物生活在水中,直接与外界环境进行物质交换。

直接从水中获得生存所需的营养物质和氧气,并把废物直接排入水中。

2.多细胞生物通过内环境与外界进行物质交换,内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

二、内环境内环境与细胞内液的转换1.概念:血浆细胞內液内环境=细胞外液组织液淋巴淋巴细胞外液与细胞内液共同构成体液,其中含量较多的是细胞内液,占到2/3 。

营养物质通过消化系统和循环系统等系统,氧气通过呼吸系统和循环系统等系统进入机体细胞;代谢废物(CO2、尿素等)主要通过循环系统和泌尿系统等系统排出体外。

(P8图)2.体内大多数细胞的具体内环境是组织液,红细胞的内环境是血浆,淋巴细胞的具体内环境是淋巴和组织液,毛细淋巴管壁细胞的内环境是淋巴和组织液,毛细血管壁细胞的具体内环境是血浆和组织液。

3.细胞外液本质上是一种盐溶液,说明生命系统起源于原始海洋,血浆成分:含量最多的是水、其次是蛋白质,此外还有无机盐、各种营养物质、各种代谢废物、气体、激素等,血浆与组织液、淋巴的成分相比,主要差异为:前者蛋白质含量更高。

4.细胞外液的理化特性:渗透压、pH、温度(1)渗透压:指溶液中溶质微粒对水的吸引力,取决与溶液浓度,浓度越高渗透压越大,浓度越低渗透压越小。

血浆渗透压主要与无机盐、蛋白质含量有关。

细胞外液的渗透压90%取决于Na+和Cl-。

37℃时,血浆渗透压为770 kPa ,与0.9%的NaCl等渗。

当红细胞放在清水中,会因为吸水过多而破裂,放在浓度较高的溶液中,会因为失水过多而死亡。

(2)pH:血浆pH为7.35-7.45,与HCO3- 、HPO42-等离子有关(3)温度:37℃左右第2节内环境稳态的重要性1.内环境的稳态:正常机体通过调节的作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态,叫做稳态。

内环境稳态是机体进行正常生命活动必要条件。

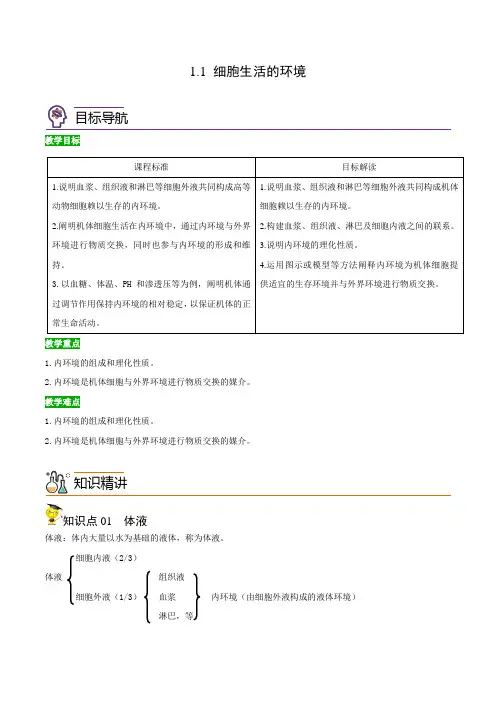

1.1 细胞生活的环境教学目标教学重点1.内环境的组成和理化性质。

2.内环境是机体细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

教学难点1.内环境的组成和理化性质。

2.内环境是机体细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

知识点01 体液体液:体内大量以水为基础的液体,称为体液。

细胞内液(2/3)体液 组织液细胞外液(1/3) 血浆 内环境(由细胞外液构成的液体环境) 淋巴,等课程标准目标解读1.说明血浆、组织液和淋巴等细胞外液共同构成高等动物细胞赖以生存的内环境。

2.阐明机体细胞生活在内环境中,通过内环境与外界环境进行物质交换,同时也参与内环境的形成和维持。

3.以血糖、体温、PH 和渗透压等为例,阐明机体通过调节作用保持内环境的相对稳定,以保证机体的正常生命活动。

1.说明血浆、组织液和淋巴等细胞外液共同构成机体细胞赖以生存的内环境。

2.构建血浆、组织液、淋巴及细胞内液之间的联系。

3.说明内环境的理化性质。

4.运用图示或模型等方法阐释内环境为机体细胞提供适宜的生存环境并与外界环境进行物质交换。

知识精讲目标导航知识点02 血浆、组织液、淋巴及细胞内液之间的关系知识点03 内环境的理化性质(1)渗透压与溶液浓度有关,浓度越高,溶液渗透压越高。

细胞外液渗透压90%以上来源于Na+、Cl-。

血浆渗透压大小主要与无机盐和蛋白质含量有关。

(2)酸碱度:正常人血浆的pH是7.35 ~ 7.45血浆pH处于正常范围的原因是与它含有HCO3-、HPO42- 等离子有关。

血液中缓冲物质的缓冲作用。

如:H2CO3/NaHCO3 ,NaH2PO4/Na2HPO4等(3)温度:人体细胞外液的温度在37.5℃左右。

通过影响酶的活性,影响细胞和生物的生命活动。

知识点04 内环境是细胞与外界进行物质交换的媒介考点01 内环境的组成及其相互关系1.血浆、组织液、淋巴的来源、组成及关系比较项目血浆组织液淋巴存在部位血管组织细胞间隙淋巴管成分来源消化道吸收;组织液在毛细血管静脉端回流;淋巴在左右锁骨下静脉汇入形成;在毛细血管动脉端血浆渗出毛细血管壁;组织细胞代谢产生组织液渗入毛细淋巴管形成;由消化道吸收而来(如:短链脂肪酸通过小肠上皮细胞吸收后进入血液,而中长链脂肪酸则被吸收入淋巴,随淋巴循环,经胸导管入血)化学成分含有水、无机盐、蛋白质等,血浆中蛋白质含量较高,而组织液和淋巴中蛋白质含量很少组织液和淋巴的成分和各成分含量与血浆相近,但不完全相同。

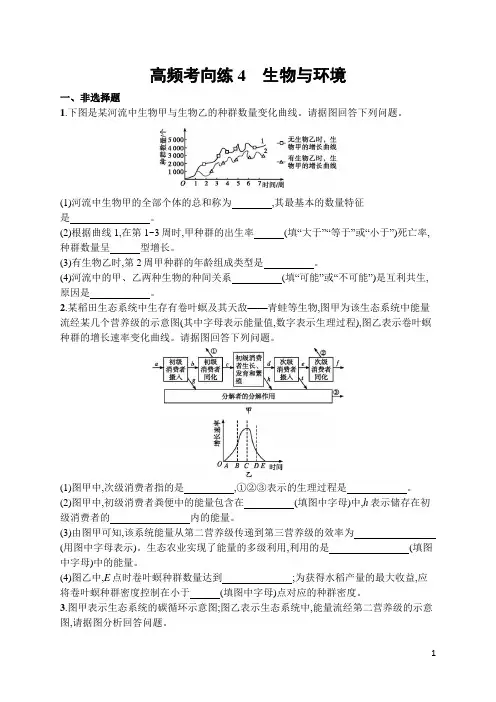

高频考向练4生物与环境一、非选择题1.下图是某河流中生物甲与生物乙的种群数量变化曲线。

请据图回答下列问题。

(1)河流中生物甲的全部个体的总和称为,其最基本的数量特征是。

(2)根据曲线1,在第1~3周时,甲种群的出生率(填“大于”“等于”或“小于”)死亡率,种群数量呈型增长。

(3)有生物乙时,第2周甲种群的年龄组成类型是。

(4)河流中的甲、乙两种生物的种间关系(填“可能”或“不可能”)是互利共生,原因是。

2.某稻田生态系统中生存有卷叶螟及其天敌——青蛙等生物,图甲为该生态系统中能量流经某几个营养级的示意图(其中字母表示能量值,数字表示生理过程),图乙表示卷叶螟种群的增长速率变化曲线。

请据图回答下列问题。

(1)图甲中,次级消费者指的是,①②③表示的生理过程是。

(2)图甲中,初级消费者粪便中的能量包含在(填图中字母)中,h表示储存在初级消费者的内的能量。

(3)由图甲可知,该系统能量从第二营养级传递到第三营养级的效率为(用图中字母表示)。

生态农业实现了能量的多级利用,利用的是(填图中字母)中的能量。

(4)图乙中,E点时卷叶螟种群数量达到;为获得水稻产量的最大收益,应将卷叶螟种群密度控制在小于(填图中字母)点对应的种群密度。

3.图甲表示生态系统的碳循环示意图;图乙表示生态系统中,能量流经第二营养级的示意图,请据图分析回答问题。

甲乙(1)在图甲生态系统中,属于消费者的有;碳从无机环境中进入生物群落的主要途径是作用。

(2)图乙中a表示的能量,b表示的能量。

b中的能量除了被分解者利用、被次级消费者摄入外,还有一部分。

(3)若生产者固定的太阳能总量为m kJ,则图甲中最高营养级获得的能量最多为kJ。

(4)从图乙中可以总结出能量流动的特点是。

(5)人类对生态系统的能量流动进行调查研究,其意义是。

4.下图甲是某池塘生态系统能量流动模式图,数值代表能量,单位是J/(cm2·a);图乙实线表示该生态系统中某种鱼净补充量(出生率与死亡率的差)与种群密度的关系,虚线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ表示不同的捕捞强度下这种鱼收获量与种群密度之间的关系。

第1节 细胞生活的环境学习 目 标核 心素 养1.说出内环境的组成及相互关系2.概述内环境的理化性质3.说明内环境是细胞与外界进行物质交换的媒介1.通过掌握内环境的组成及其稳态,形成稳态与平衡的生命观2.通过分析体液各成分相互转化的模型图,培养科学思维能力一、体内细胞生活在液体环境中1.体液(1)概念:人体内的全部以水为基础的液体。

(2)组成:①血浆是血细胞直接生活的环境。

②组织液是体内绝大多数细胞直接生活的环境。

2.内环境(1)概念:由细胞外液构成的液体环境。

(2)组成及关系(3)作用之一:是体内细胞生活的直接环境。

(4)将下列细胞与其生活的内环境连接起来。

①组织细胞a.组织液、血浆②毛细血管壁细胞b.组织液、淋巴③毛细淋巴管壁细胞c.淋巴、血浆④血细胞d.组织液⑤淋巴细胞和吞噬细胞e.血浆提示:①—d ②—a ③-b ④-e ⑤-c二、细胞外液的成分及本质1.主要成分(1)血浆(2)组织液、淋巴、血浆成分的异同点:成分和含量相近,最主要的差别在于血浆中含有较多的蛋白质。

2.本质是一种盐溶液,类似于海水。

这在一定程度上反映了生命起源于海洋。

三、细胞外液的理化性质1.渗透压(1)概念:溶液中溶质微粒对水的吸引力。

(2)影响渗透压的因素溶质微粒数目对水的吸引力渗透压高低越多越大越高越少越小越低(3)决定血浆渗透压的物质:血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。

细胞外液渗透压的90%以上来源于Na+和Cl-。

2.酸碱度3.温度:人体细胞外液的温度一般维持在37_℃左右。

四、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介1.细胞直接与内环境进行物质交换。

2.内环境与外界环境进行物质交换,需要体内各个器官系统的参与。

判断对错(正确的打“√”,错误的打“×”)1.内环境为细胞内的环境,即细胞内液。

( )2.内环境的成分中含有CO2、血红蛋白、尿素等。

( )3.血浆渗透压的大小主要与无机盐的含量有关。

第1节生物的生存依赖一定的环境一、选择题1.下列哪项不是蜥蜴与环境相适应的特点()A.用肺呼吸B.体表有角质鳞片C.卵外有坚韧的卵壳D.生活在田野和山坡2.下列属于生物适应环境的实例是()A.夏天的大树下比较凉快B.绿色植物能够更新空气C.地衣能使岩石形成土壤D.青蛙冬眠3.荒漠中生活的骆驼刺地下的根比地上部分长很多.这体现了()A.生物适应环境B.生物影响环境C.环境适应生物D.生物依赖环境4.生活在寒冷海域中的海豹皮下脂肪很厚,是受下列哪个因素的影响()A.水B.阳光C.温度D.空气5.在探究“光对鼠妇生活的影响”实验中变量是()A.湿度B.土壤C.温度D.光6.植物可分为阳性植物、阴性植物和耐阴植物,这主要体现了哪种生态因素的影响()A.水分B.光照C.温度D.土壤7.在大自然,生物在生存发展中不断适应环境。

下列属于环境影响生物的是()A.森林可保持水土B.旗形树的树冠像一面旗帜C.千里之堤,溃于蚁穴D.蚯蚓疏松土壤8.黄巢的著名诗作:“待到秋来九月八,我花开后百花杀.冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”.影响开花的因素是()A.光照时间B.光照强度C.温度和湿度D.肥料和氧气9.“香山雨打青松青,霜染枫叶红”,使枫叶变红的非生物因素是()A.阳光B.水C.温度D.空气二、判断题10.丹顶鹤和仙人掌能生活在同一生态系统中.______ .(判断对错)11.冬天植物落叶是植物对环境的不适应.______ (判断对错)12.“千里之堤,溃于蚁穴”这一成语主要揭示了生物能够影响环境.______ .(判断对错)13.非生物因素只有阳光、温度、水、土壤.______ (判断对错).14.环境能限制生物的生存,而生物对环境的影响是微乎其微.______ (判断对错)15.各种生态系统是相互独立,毫无关系的______ .(判断对错)三、填空题16.环境中影响生物生活的各种因素叫做______.它分为非生物因素和______.17.“春兰秋菊”、“仙人掌的叶变成刺状”、“植树造林”体现了生物与环境的关系是:______。

第2章生物与环境(复习)一、生物生存的环境生物生存的环境,是指生物周围的空间以及其中可以直接或间接影响生物生存和发展的各种因素。

二、环境影响生物的生存1、环境因素可以分成两类,是非生物因素和生物因素。

⑴非生物因素是指生物生存的环境中的非生物部分,主要包括阳光、空气、水、土壤和温度等,它们都能影响生物的生长、发育和分布。

⑵生物因素是指影响一个生物生活的同种生物或其他种类的生物。

2、探究水对植物生存的影响⑴提出问题:水对植物的生存能够产生影响吗?⑵作出假设:水对植物的生存能够产生影响。

⑶实验步骤:A.选择同种且生长情况相仿的多株植物幼苗分成两组,分别栽种在同样大小、材质的花盆里。

B.将花盆编上组号,第1组浇适量水,第2组不浇水。

C.将两组花盆放在阳光充足、温暖、通风的环境条件下。

⑷实验现象:第1组幼苗长势良好;第2组幼苗长势不好。

⑸实验结论:水对植物的生存能够产生影响。

想一想:①本实验中,第1组是对照组,第2组是实验组。

本实验要研究的单一变量是水。

②两个小组都选择多株幼苗,是为了避免误差,保证实验的数据的准确性。

③探究实验常设置对照组。

实验中,除了要观察的一个因素外,其他因素都必须相同的一组实验,叫对照试验。

实验组的单一变量(准备研究的变量)要进行处理,而对照组不作处理。

3.生物与生物之间关系:种内关系和种间关系。

⑴种内关系是指同种生物之间的关系。

包括:种内互助和种内斗争。

⑵种间关系是指不同种生物之间的关系。

包括:捕食(吃与被吃)、竞争、共生、寄生。

三、生物对环境的影响1.分析生物对环境的影响⑴牛、蜣螂各自对环境产生了什么影响?答案:牛粪污染环境、破坏草原植被,滋生蝇蛆,破坏了生态平衡;中国蜣螂能保护环境,改良土壤,恢复生态环境的平衡。

⑵澳大利亚政府为什么要引进中国蜣螂,而不用人工的方法清除牛粪和喷洒灭蝇杀虫剂?答案:使用人工方法清除牛粪,要浪费大量人力、物力;喷洒杀虫剂会导致环境污染;引进中国蜣螂,是有效的生物防治方法,既节约,又能避免污染环境。

【人教版】生物第一单元《生物和生物圈》知识点归纳一、选择题1.下列关于生物圈的叙述,不正确的是()A.生物圈是最大的生态系统B.生物圈是地球上所有生物共同的家园C.生物圈是大气圈、水圈和岩石圈的全部D.生物圈是地球上所有生物及其生活环境的总和【答案】C【解析】【分析】生物圈是指地球上全部生物及其无机环境的总和(内容),包括大气圈底部、水圈的大部和岩石圈的表面,是地球上最大的生态系统,是所有生物的家。

【详解】A.生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,是最大的生态系统。

因此最大的生态系统是生物圈,A正确。

B.生物圈是地球上所有生物共同的家园,B正确。

C.生物圈包括大气圈底部、水圈的大部和岩石圈的表面,C错误。

D.生物圈是地球上所有生物及其生活环境的总和,D正确。

故选:C。

【点睛】解答此类题目的关键是熟记生物圈的范围、理解生物圈的概念。

2.“不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香”。

引起梅花开花的非生物因素是()A.降水B.温度C.光照D.土壤【答案】B【解析】【分析】环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。

【详解】非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。

生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所生物,包括同种和不同种的生物个体。

光决定植物的生理和分布,也影响动物的繁殖和活动时间等。

“不经一番彻骨寒,怎的梅花扑鼻来”,引起梅花开花的非生物因素是温度。

故选:B。

【点睛】解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

3.下列关于生态系统的说法,正确的是()A.海洋生态系统是地球上最大的生态系统B.大气圈底部、全部水圈和岩石圈的表面形成生物圈C.自动调节能力最强的生态系统具有“地球之肺”之称D.地球上产氧量最多的生态系统是城市生态系统【答案】C【解析】【分析】生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右的深度,厚度为20千米左右的圈层,包括大气圈底部、水圈的大部和岩石圈的表面,是最大的生态系统,生态系统具有一定自动调节能力,任何生态系统的自我调节能力具有一定的限度。

1.生物圈:

(1)、有生存的圈层叫做生物圈。

生物圈包括、和。

(2)、生物圈是和的总称。

(3)、生物圈是的生态系统。

(4)、是人类的“立足点”。

(5)、生物圈的范围为海平面以下约________,海平面以上约_________,所以生物圈的厚度约为_____________。

绝大多数生物生活在陆地以上和海洋表面以下各约_________厚的范围内。

(6)、生物圈中生物生存的基本条件包括、、、和稳定的等。

2.栖息地:

(1)决定栖息地特征的环境因素包括_______、________、___________________。

(2)世界上土地面积自然增长速率最快的自然保护区是___________________。

(3)威胁生物生存的关键因素是____________________________。

(4)破坏生物栖息地的主要因素是_______________________________________。

探究问题:

地球是迄今为止,人类所知的唯一有生命的星球,是否地球上任何一个地方都有生物的生存呢?

特别关注:土壤不是生物生存的基本条件。

1.生物圈:

(1)、有生物生存的圈层叫生物圈。

生物圈包括大气圈下层、整个水圈和岩石圈上层。

(2)、生物圈是地球上所有生物和生活环境的总称。

(3)、生物圈是最大的生态系统。

(4)、岩石圈是人类的“立足点”。

(5)、生物圈的范围为海平面以下约10千米,海平面以上约10千米,所以生物圈的厚度约为20千米。

绝大多数生物生活在陆地以上和海洋表面以下各约100米厚的范围内。

(6)、生物圈中生物生存的基本条件包括阳光、水分、空气、适宜的温度和稳定的营养供给等。

2.栖息地:

(1)决定栖息地特征的环境因素包括温度、湿度、土壤类型。

(2)世界上土地面积自然增长速率最快的自然保护区是黄河三角洲。

(3)威胁生物生存的关键因素是栖息地的破坏或丧失。

(4)破坏生物栖息地的主要因素是全球人口数量剧增,人类对自然资源掠夺式开发及不合理利用。

探究问题:

地球是迄今为止,人类所知的唯一有生命的星球,是否地球上任何一个地方都有生物的生存呢?不是地球任何一个地方都有生物生存,只有在生物圈范围内才有生物生存。

特别关注:土壤不是生物生存的基本条件。