老子二章ok1

- 格式:ppt

- 大小:675.00 KB

- 文档页数:14

《老子》二章老子《老子》,春秋时期老子的哲学作品,又称《道德经》《道德真经》《五千言》《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,是道家哲学思想的重要来源。

道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章。

《老子》文本以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王。

老子,姓李名耳,字聃,一字伯阳,或曰谥伯阳,春秋末期人,生卒年不详,籍贯也多有争议。

中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。

在道教中被尊为始祖,称“太上老君”。

在唐朝,被追认为李姓始祖。

曾被奉为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

天下皆知美之为美,恶已①;皆知善,斯不善矣②。

有无之相生也③,难易之相成也,长短之相刑也④,高下之相盈也⑤,音声之相和也⑥,先后之相随,恒也。

是以圣人居无为之事⑦,行不言之教,万物作而弗始也⑧,为而弗志也⑨,成功而弗居也。

夫唯弗居,是以弗去。

……天长地久⑩。

天地之所以能长且久者,以其不自生也⑪,故能长生。

是以圣人后其身而身先⑫,外其身而身存⑬,非以其无私邪⑭?故能成其私。

【作品注释】①恶已:恶、丑。

已,通“矣”。

②斯:这。

③相:互相。

④刑:通“形”,此指比较、对照中显现出来的意思。

⑤盈:充实、补充、依存。

⑥音声:汉代郑玄为《礼记·乐记》作注时说,合奏出的乐音叫做“音”,单一发出的音响叫做“声”。

⑦圣人居无为之事:圣人,古时人所推崇的最高层次的典范人物。

居,担当、担任。

无为,顺应自然,不加干涉、不必管束,任凭人们去干事。

⑧作:兴起、发生、创造。

⑨弗志:弗,不。

志,指个人的志向、意志、倾向。

⑩天长地久;长、久:均指时间长久。

⑪以其不自生也:因为它不为自己生存。

以,因为。

⑫身:自身,自己。

(四课)老子,春秋末期著名思想家,道家学派创始人,后世与庄子并称“老庄”,主张“道法自然”,无为而治。

《老子》,也称《道德经》,道家学派的经典。

老子思想核心是:“道法自然”无为而治。

《老子》二章第一段:天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。

天下的人都知道什么是美,也就知道了什么是丑恶;都知道什么是善,也就是知道什么是不善。

故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

译文:所以有和无相对而产生,难和易相对而成立,长和短相比而显现,高和下相对而依存,音和声相从而和谐,前和后相随而有序。

是以圣人处无为之事,行不言之教。

因此圣人用“无为”处理事务,施行“不发号施令”的教化。

万物作焉而不为始,生而不有,为而不恃,功成而弗居。

夫惟弗居,是以不去。

听任万物生长而不替它们开始,生育万物而不据为己有,推动万物而不恃为有功,成就功业而不自居。

正由于不自居,所以就不会失去。

第二段:天之道,其犹张弓乎?高者抑之,下者举之,有余者损之,不足者与之。

译文:天的“道”,不是像拉弓射箭吗?高了就压低一些,低了就抬高一些,力太大了就减一些,力太小了就加一些。

天之道,损有余而补不足;人之道则不然,损不足以奉有余。

天的“道”是减少有余的而补充不足的,人的“道”却不一样,是减少不足的而送给有余的。

孰能有?以奉天下?唯有道者。

是以圣人为不恃,功成而不处,其不欲见贤。

怎么能把有余的送给天下呢?只有有“道”的人才能。

所以圣人推动万物而不恃为有功,成就功业而不自居,他不愿意显现自己的贤明。

三、思想内容评析第一章首先论述事物的相对性:美丑、善恶、有无、难易、长短、高下、音声、前后,都是相对而成立。

然后论述“圣人”的行为准则:处无为之事,行不言而教,不为始,不有,不恃,弗居。

“无为”是老子思想中的重要准则。

老子认为,“道”是天地万物的总规律,万物莫不有道。

天有天道,人有人道。

天道自然,人道无为。

老子的“无为”并不是什么都不做,而是要按照事物自身的规律去做,不轻举妄为,不发号施令,正因为这样,“无为”就可以“无不为”。

老子二章原文以及翻译老子二章原文以及翻译老子思想对中国哲学发展具有深刻影响,其思想核心是朴素的辩证法。

在政治上,主张无为而治、不言之教。

在权术上,讲究物极必反之理。

以下是小编精心整理的老子二章原文以及翻译,仅供参考,大家一起来看看吧。

[原文]天下皆知美之为美,恶已①;皆知善,斯不善矣②。

有无之相生也③,难易之相成也,长短之相刑也④,高下之相盈也⑤,音声之相和也⑥,先后之相随,恒也。

是以圣人居无为之事⑦,行不言之教,万物作而弗始也⑧,为而弗志也⑨,成功而弗居也。

夫唯弗居,是以弗去。

[译文]天下人都知道美之所以为美,那是由于有丑陋的存在。

都知道善之所以为善,那是因为有恶的存在。

所以有和无互相转化,难和易互相形成,长和短互相显现,高和下互相充实,音与声互相谐和,前和后互相接随——这是永恒的。

因此圣人用无为的观点对待世事,用不言的方式施行教化:听任万物自然兴起而不为其创始,有所施为,但不加自己的倾向,功成业就而不自居。

正由于不居功,就无所谓失去。

[注释]①恶已:恶、丑。

已,通“矣”。

②斯:这。

③相:互相。

④刑:通“形”,此指比较、对照中显现出来的意思。

⑤盈:充实、补充、依存。

⑥音声:汉代郑玄为《礼记·乐记》作注时说,合奏出的乐音叫做“音”,单一发出的音响叫做“声”。

⑦圣人居无为之事:圣人,古时人所推崇的最高层次的典范人物。

居,担当、担任。

无为,顺应自然,不加干涉、不必管束,任凭人们去干事。

⑧作:兴起、发生、创造。

⑨弗志:弗,不。

志,指个人的志向、意志、倾向。

[引语]本章内容分两层次。

第一层集中鲜明的体现了老子朴素的辩证法思想。

他通过日常的社会现象与自然现象,阐述了世间万物存在,都具有相互依存、相互联系、相互作用的关系,论说了对立统一的规律,确认了对立统一的永恒的、普遍的法则。

在前一层意思的基础上,展开第二层意思:处于矛盾对立的客观世界,人们应当如何对待呢?老人提出了“无为”的观点。

此处所讲的“无为”不是无所作为,随心所欲,而是要以辩证法的原则指导人们的社会生活,帮助人们寻找顺应自然、遵循事物客观发展的规律。

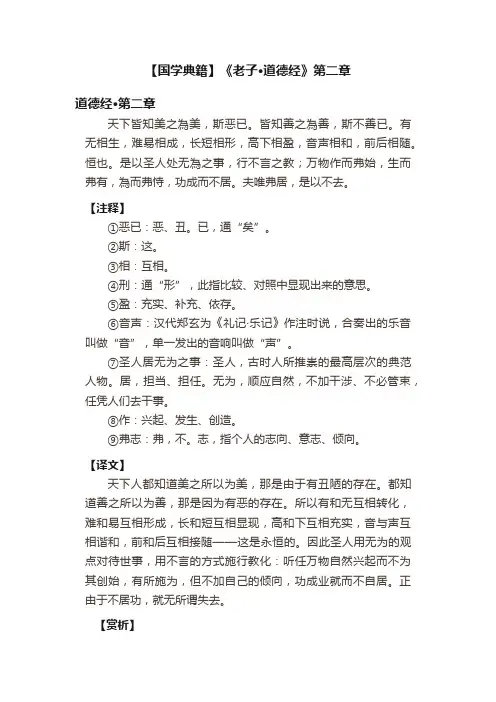

【国学典籍】《老子·道德经》第二章道德经·第二章天下皆知美之為美,斯恶已。

皆知善之為善,斯不善已。

有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。

恒也。

是以圣人处无為之事,行不言之教;万物作而弗始,生而弗有,為而弗恃,功成而不居。

夫唯弗居,是以不去。

【注释】①恶已:恶、丑。

已,通“矣”。

②斯:这。

③相:互相。

④刑:通“形”,此指比较、对照中显现出来的意思。

⑤盈:充实、补充、依存。

⑥音声:汉代郑玄为《礼记·乐记》作注时说,合奏出的乐音叫做“音”,单一发出的音响叫做“声”。

⑦圣人居无为之事:圣人,古时人所推崇的最高层次的典范人物。

居,担当、担任。

无为,顺应自然,不加干涉、不必管束,任凭人们去干事。

⑧作:兴起、发生、创造。

⑨弗志:弗,不。

志,指个人的志向、意志、倾向。

【译文】天下人都知道美之所以为美,那是由于有丑陋的存在。

都知道善之所以为善,那是因为有恶的存在。

所以有和无互相转化,难和易互相形成,长和短互相显现,高和下互相充实,音与声互相谐和,前和后互相接随——这是永恒的。

因此圣人用无为的观点对待世事,用不言的方式施行教化:听任万物自然兴起而不为其创始,有所施为,但不加自己的倾向,功成业就而不自居。

正由于不居功,就无所谓失去。

【赏析】无论学术界在“道”的属性方面的争论多么激烈,学者们都一致认为老子的辩证法思想是其哲学上的显著特征。

老子认识到,宇宙间的事物都处在变化运动之中的,事物从产生到消亡,都是有始有终的、经常变的,宇宙间没有永恒不变的东西。

老子在本章里指出,事物都有自身的对立面,都是以对立的方面为自己存在的前提,没有“有”也就没有“无”,没有“长”也就没有“短”;反之亦然。

这就是中国古典哲学中所谓的“相反相成”。

本章所用“相生、相成、相形、相盈、相和、相随”等,是指相比较而存在,相依靠而生成,只是不同的对立概念使用的不同动词。

在第三句中首次出现“无为”一词。

老子二章原文和翻译老子是中国古代哲学家中最具代表性的一位,他的《道德经》是中国古代文化的重要遗产之一。

其中的第二章,更是被誉为集大成者之章,它不仅展现了老子的哲学思想,更深入人心地启发着人们的生命观、价值观等方面的认知与思考。

那么,我们今天就来探讨一下老子《道德经》第二章的原文和翻译。

原文:“天下皆知美之为美,斯恶已。

皆知善之为善,斯不善已。

故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

是以圣人处无为之事,行不言之教,万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而弗居。

夫唯弗居,是以不去。

”翻译:全世界都知道“美之为美”,但这样也就意味着其反面——“丑陋”也同样存在。

所有人都明白“善良之为善”,但也随之产生了反面——“邪恶”。

因此,有和无彼此相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

正因为如此,圣人做事不强求,行为不言传,万物皆自生而不加干涉,生产自然而不强制,成功后也不留恋其功,只是把事情办完而已。

只有如此才能处于长久不变的地位,不会被时间所淘汰。

老子第二章中,描绘了“有”与“无”的相互生逢,把众生的善恶与美丑,都比喻成两面金子,一面上刻着“美好”、“善良”,另一面上刻着“丑陋”、“邪恶”,相辅相成,互为表里。

这一种思想在中国传统哲学中是相当深入人心的,深刻地反映了老子饱受战乱所带来的人民疲惫和深刻焦虑。

此外,老子第二章还告诫人们不要仅仅为求做好事而做好事,而是要像圣人一样处之泰然,不用言语,不用行为,随缘而为。

这种处事方式通俗易懂,直白而深刻,为后人提供了极为宝贵的生活指导。

综上所述,老子《道德经》第二章所表达的哲学思想和人生道路的指引,已经吸引了无数学者和爱好者的深入研究和思考。

虽然这篇文章只是简短地介绍了老子二章的原文和翻译,但相信读者们也能从这些内容中领悟更多的道理和知识,用于指引我们在今天这个纷繁世界中的生活和人生。

老子《道德經》第二章解读老子《道德經》第二章解读[原文]「天下皆知美之為美,斯惡已。

皆知善之為善,斯不善已。

故有無相生,難易相成,長短相形,高下相傾,音聲相和,前後相隨。

是以聖人處無為之事,行不言之教。

萬物作焉而不辭;生而不有,為而不恃,功成而弗居;夫唯弗居,是以不去。

」[解读]天下之人都知道美之所以为美,丑的观念也产生了;天下之人都知道善之所以为善,不善的观念也产生了。

“有”和“无”是相互比较而产生的,一切有形相之物皆由无形所生出来的,然後有形之物灭了,再归于於无。

困难与容易是互相比较而形成的,难为大事,易为小事,大事必由小事做起故能成,小事必勿忽略,以能行难行之事,故能取得成功。

长与短乃互相互比较而形成的,无短就无长,无长岂能见现短。

高与下是互相比较而造成倾依的。

高必由下起,泰山聚众土而成高,故无下不能立高,是以下能倾高,无高不能现下,故高能倾下。

音与声互相对立而产生和谐的,音为小声,声为大声,故音为声之本,无音岂能有声,无声岂能知其音。

前与后互相比较而形成顺序的,无前不可现後,无后不现前。

所以圣人之处事以自然无为而行,不以声色俱厉,而以身作则。

仍万物以做而不加主宰,生长万物而不据为己有。

做于万物而不自视己能,功业成就而而不自居其功。

正因为它不自居其功,所以其功绩就不会被埋没。

心灵药方人世间的事物包括你自己都有茅盾的双方相对立而构成,我们看事物必须看到他的正反两个方面面,防止片面。

处于顺境不要沾沾自喜,骄傲自满,处逆境不要灰心丧气,丧失斗志。

要知道,事物又是是不断变化的,面对这些变动要淡然处之,而不要庸人自扰才好。

执著是一切弊病之源,不要执著,一切要拿得起放得下。

放下才能自在。

成功是成就天时、地利、人和之所至,不要去占有那个功,要有「功在天下」的心情,不要老以为「功在自己」。

「无为」不是不去做,而是要顺其自然地去做,做了能「放下」;不是不去說,而是說了就說了,不用担心,只要心灵明白就可以了。

老子二章原文和翻译

《老子二章》的作者是先秦时期的李耳(道家创始人,被后世尊称为:老子)。

《老子二章》原文如下:

天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。

故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随,恒也。

是以圣人处无为之事,行不言之教。

万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而弗居。

夫惟弗居,是以不去。

天之道,其犹张弓乎?高者抑之,下者举之,有余者损之,不足者与之。

天之道,损有余而补不足;人之道则不然,损不足以奉有余。

孰能有余以奉天下,唯有道者。

是以圣人为而不恃,功成而不处,其不欲见贤。

翻译:当天下的人都知道都认为这件事是美好的话,就显露出丑来了。

当天下人都认为这件事是善事的时候,就展现出恶来了。

所以有和无互相转化,难与易相互促成,长和短相互体现,高与下相对共存,音和声相互应和,前与后相互伴随这是永恒的。

因此圣人用无为的观点对待世事,用不

言的方式施行教化。

听任万物自然兴起而不为其创始,有所施为,但不加自己的倾向,功成业就而不自居。

正由于不居功,就无所谓失去。

自然的规律,它不是和弯弓射箭所显示的道理一样吗?弓高了就要压低一些,低了就把它抬高一些,弦拉得太满就放松一些,力量不足就补充一些。

自然的法则,是减损有余来补充不足。

人类社会的作法却不然,而是减损不足来供奉有余。

谁能自己有余而用来奉献天下呢?只有有道之人。

因此,圣人有所作为却不自恃,有所成就也不居功自傲,大概是不想要显现自己的贤能吧。

老子道德经第二章全文及译文天下皆认知道,知道以观其德;皆认识,识以观其明;修道以宁神明,处世以化民善。

天下之至柔,驰骋天下之至坚;万物之蔽,引而藏之,吾不知其名,强名曰“道”,强之为道,强之为大。

大曰逝,逝曰远,远曰反。

故道大,天下莫能致;渊深,众口不能同;孤陋寡闻,天下罕有;洞然明了,而不可为言,其甚也!上善若水,属于万物而不争,处众人之所恶,故几于道。

水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道.夫多言数穷,不如守中。

以言语解释《老子道德经》第二章,不大容易,因为它深奥而隐晦,由表及里,以暗喻引申。

然而,通过解读有关文献及更上层楼的思考,这章节内在深邃的含义才会显现出来。

全文有“天下皆认知道”、“修道以宁神明”、“处世以化民善”、“天下之至柔”、“万物之蔽”、“强名曰“道””、“上善若水”等七句;本章主要内容是:尊重武功,以德服人。

《老子道德经》第二章开头,先以“天下皆认知道”为论述的开端,提出一种理论建构的基石“知道以观其德”,知道以观其明。

这里所说的“知道”,一方面表明“知道”不仅是普通的了解,而且要求不仅要有明白,还要有正直、远见和精神力量,也就是“修道以宁神明”;另一方面要求有“处世以化民善”,即要当正派人士,恪守道义,做实事,努力服务社会和国家。

继之,是“天下之至柔,驰骋天下之至坚”。

其中“至柔”,是谓“柔和良善”,是取之自谦卑,顺从自然、立定法律之义;而“至坚”,则是指坚持正义,对付危险,与邪恶势力抗争。

“天下之至坚”,是针对“至柔”而言,指出了一种“以德服人”的方法,以尊重武功,彰显威严有力。

接下来,是“万物之蔽,引而藏之,吾不知其名,强名曰“道”,强之为道,强之为大”的表述。

这里的“道”,是强调以心思和智慧去认识和掌握事物的本质,去体会宇宙的真理,去发掘显性之隐,去重视事物之间的内在联系;也是指出一种新的把握立法、治理社会的方式,即以宽容之心,用心灵去领悟真理,以道德去调和社会和谐;同时,“大曰逝,逝曰远,远曰反”,也是赋予道的普遍性,自古以来,万变不离其宗,无常以圆道。

对《老子》第二章的解读【原文】天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。

故有无相生,难易相成,长短相较,高下相倾,音声相和,前后相随。

是以圣人处无为之事,行不言之教。

万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而弗居。

夫唯弗居,是以不去。

学者们之【译文】天下人都知道美之所以为美,丑的观念就跟着产生;都知道善之所以为善, 不善的观念也就产生了。

没有“有”就没有“无”,没有“难”就没有“易”,没有“长”就没有“短”,没有“高”就没有“下”,没有“音”就没有“声”,没有“前”就没有“后”,这些都是相辅相成的。

因此圣人做事,能体合天道,顺应自然,崇尚无为,实行不言的教诲。

任万物自然生长,而因应无为,不加干预;生长万物,并不据为已有, 化育万事,并不自恃其能;成就万物,亦不自居其功。

就因为不自居其功,所以他的功绩反而永远不会被泯灭。

笔者之解读老子本章之主旨是“自然无为(为读音: [wèi])”之身教,故“是以圣人处无为之事,行不言之教。

”不知本章之主旨之【译文】,是译者望文生义之想当然,注解之结果不是译者注解《老子》,而是老子注解译者。

学者们之【译文】,均是参照陈鼓应的《老子今注今译》而来,《老子今注今译》不是陈鼓应注解《老子》,而是老子注解陈鼓应。

本章首句“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。

”这就是对违反“自然无为” 之批判。

“为美” 而美“为善” 而善,就是违反“自然无为” 之“人为伪” 。

《庄子外篇·知北游》“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。

”学者们之【译文】对此说什么—“天下人都知道美之所以为美,丑的观念就跟着产生;都知道善之所以为善, 不善的观念也就产生了。

”这明显不符合《老子》原意。

本章首句即便望文生义也应这样译—天下人都知道“为美而美”, 这是最可恶(恶wù)的事情;天下人都知道“为善而善”, 这是最大的不善。

人为伪之美则丑,人为伪之善则恶(恶è)世人皆知。

老子《道德经·第二章》:功成弗居《老子》第二章:顺其自然不言而教功成弗居原文天下皆知美之为美,斯恶已。

皆知善之为善,斯不善已。

有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。

恒也。

是以圣人处无为之事,行不言之教;万物作而弗辞,生而弗有,为而弗恃,功成而不居。

夫唯弗居,是以不去。

译文:天下都知道美为什么美了,这也就变成了丑了。

天下都知道善为什么是善,这也就变成了不善的了。

有和无相互而产生,难和易相对而生成,长久和短暂相互比对而产生,高尚和卑下相互依倾而形成,音声相互回响彼此唱和,前后相互对比而有前跟和后随。

这种情形在人们脑海中存在的时间久了,人们就会认为永恒永久不变的的规律了。

所以,能够悟出高深大道的圣人,明白了这个道理之后,就用不加人力的无所作为的方式来对待处理万事万物,用身体力行来教导天下,不打断万事万物的自然运动运行规律,让万事万物顺其自然运行,从不妄加言辞予以判断和干预。

圣人用自然生养万物却不去占有干预他,默默助长万物却不施加凭恃自己的力量,功成之后悄然而退也不张扬声张以功劳自居于世。

正因为圣人有功又不居功自傲,所以他的功绩才是千古不可磨灭的。

解读:本章的核心是讲“顺其自然”,表现在具体的人生方面就是“无为处世、不言而教、功成身退。

”所以本章实质上是讲人们对待对待自然、对待人生、对待世界的态度。

在《道德经》第一章众妙之门讲过,“道”是客观自然存在的,他不以人的意志为转移,他本身存在着自生自灭的力量。

但是大道生出有无、有无相交生出万物之后,随着“众妙之门”的打开,天地之间的高级智慧动物“人”出现了。

人在自然界出现之后,为了认识、认知、掌握万物,人开始动用自己的智慧,开始对客观存在的世间万物运用善恶、难易、长短、高下、音声、前后等相对相互的概念来区分万事万物,从而给万事万物带上了“人”的“感情”色彩、“判断”标准,从而产生自己对世界认知的世界观,并进而形成对人生的善恶观、荣辱观、是非观、得失观、生死观、苦乐观,从而开始了根据自己的的好恶和标准对物、对事、对人的形成了自己的世界观、人生观和价值观。

八年级上册语文老子二章知识点八年级上册语文老子二章知识点在我们平凡无奇的学生时代,大家最熟悉的就是知识点吧?知识点是指某个模块知识的重点、核心内容、关键部分。

为了帮助大家更高效的学习,下面是店铺为大家收集的八年级上册语文老子二章知识点,希望对大家有所帮助。

八年级上册语文老子二章知识点天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。

有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。

是以圣人处无为之事,行不言之教,万物作而弗始,生而弗有,为而弗恃,功成而弗居。

夫唯弗居,是以不去。

译文:天下的人都知道什么才是真正的美的时候,丑就出来了;天下的人都知道什么才是真正的善的时候,恶就产生了。

所以,有了“有”,才产生“无”,有了“无”,才产生“有”,“有”和“无”是互相对立而产生。

有了困难,才懂得容易,感到容易,才知道困难。

困难和容易是相互矛盾而促成的。

长和短,是互相比较才能够体现;高和下,互相对照才有了分别;音和声,由于对立才显得和谐动听;前和后,彼此排列才有顺序。

因此,圣人用“无为”的自然法则来对待世事,警戒自己,他不是用空洞的语言来教训别人。

这就像天地一样让万物按照自然发展而生长,他滋养了万物并且不横加干涉,抚育了万物而不自夸自傲,万物靠它生长但它并不据为己有。

它为世间万物立下显著功勋却不自局其功。

正因为他不居功自傲,所以他的功绩就不会失去。

大意:本章指出世间一切事物都有其对立面,由此引申出“无为”的重要,它能使人获得永久的成功,刻意的追求和占有,结果只能是失去。

八年级上册语文知识点一、现代文阅读1、新闻,又称消息,通常分为动态新闻、综合新闻、典型报道和新闻述评四类。

其中,动态新闻是报纸、广播最常用的一种。

它报道的是国内外最新发生的重大事件或新气象、新成就。

2、新闻的要素,也就是记叙要素,包括人物、时间、地点、事件发生的原因、经过、结果3、新闻的特点:立场、观点鲜明,内容真实、具体,反映迅速,语言简明准确。