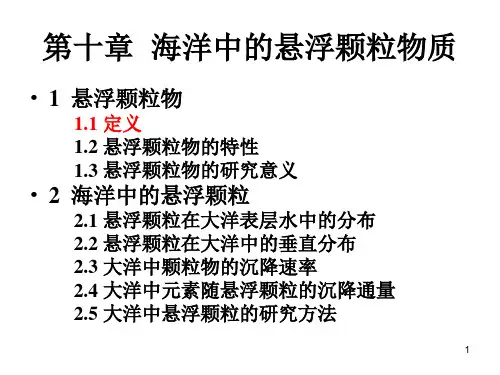

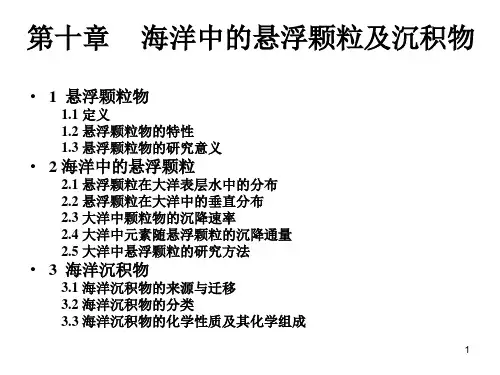

13 海洋中的悬浮物

- 格式:ppt

- 大小:899.50 KB

- 文档页数:36

浮游生物详细资料大全浮游生物泛指生活于水中而缺乏有效移动能力的漂流生物,其中分有浮游植物及浮游动物。

部分浮游生物具游动能力,但其游动速度往往比它自身所在的洋流流速来得缓慢,因而不能有效地在水中灵活游动。

浮游生物(plankton),在海洋、湖泊及河川等水域的生物中,自身完全没有移动能力,或者有也非常弱,因而不能逆水流而动,而是浮在水面生活,这类生物总称为浮游生物。

基本介绍•中文名:浮游生物•外文名:plankton•定义:生活于水中缺乏移动能力的生物•分类:浮游植物和浮游动物•形态特征:体形细小,大多肉眼不可见•划分规则:按生活方式划分而不是按物种划分形态特征,名称由来,种类划分,分布特征,水平分布,垂直分布,季节分布,生态价值,生态意义,科学价值,渔业价值,发现案例,形态特征浮游生物体型细小,大多数用肉眼看不见,悬浮在水层中且游动能力很差,主要受水流支配而移动的生物,称浮游生物。

浮游生物是按其生活方式而划分的一类生物群体,并非按物种划分。

名称由来浮游生物的定义,主要是指它们的被动性运动,实际上也可以说是指用浮游生物网或水桶采集的水中生物。

也有很多人直接采用原文plankton。

提出浮游生物一词时是指全部浮游在水中的有机体,后来又专指在水中生活的生物,亦即指明为浮游的生物群落。

与此相对应的,“浮游生物体”一词则是专指每个浮游生物。

此外,为与浮游生物(Plankton)一词相对应,1891年E.H.Haecker提出了“底栖植物”(水底植物,benthos,Nekton)一词。

1896年C.Schrter和O.Kirchner提出了“漂浮植物”(pleuston)一词。

1917年E.Naumann提出了“漂浮生物”一词1961年J.M.Peres提出了“海洋生物”(pelagos)一词,这些名词都是用于区别水生生物的生态群。

种类划分浮游生物多种多样,特别是动物,几乎可以见到全部动物类群:体型微小的原生动物、藻类,也包括某些甲壳类、软体动物和某些动物的幼体。

在国外,从美国开始发射第一颗遥感卫星掀起了世界发射遥感卫星的狂潮,并广泛应用于气象、农业、矿产、环保、林业、城市规划等各个领域。

而在中国,随着我国环境保护力度不断加大,我国环境保护者对遥感的需求也越来越多,+

悬浮固体的运移特征是沿湖湖口形状和演变的核心问题。

了解和掌握河口悬浮固体的来源、含量、分布、运移、沉积,可分析河口演变的动力特性。

东平湖为南水北调的蓄水库,悬浮物质的含量多少直接影响了东平湖的水质状况。

一般来说,对可见光遥感而言,0.58~0.68μm对不同泥沙浓度出现辐射峰值,即对水中泥沙最为敏感,是遥感监测水体浑浊度的最佳波段,被NOAA,风云气象卫星及海洋卫星选择。

[5。

第一章测试1.海南岛沿岸的珊瑚礁主要类型是()。

A:环礁B:点礁C:堡礁D:岸礁答案:D2.全新世珊瑚礁发育速率约为()。

A:10mm/aB:5cm/aC:10cm/aD:5mm/a答案:D3.大型海藻与珊瑚的竞争机制不包括()。

A:微生物机制B:物理机制C:化学机制D:诱导附着机制答案:D4.100年前珊瑚的价值主要体现在()。

A:宝石B:烧石灰C:建造房屋D:工艺品答案:A5.以下生长最快的珊瑚是()A:鹿角珊瑚B:黑角珊瑚C:石芝珊瑚D:滨珊瑚答案:A6.大型海藻的生态功能包括()。

A:进行大气固氮,如蓝绿藻,对贫营养盐的珊瑚礁非常重要B:重要的初级生产者C:珊瑚的主要竞争者D:部分可以为海洋动物提供生存环境答案:ABCD7.激发态的叶绿素分子回到基态的过程中所释放的能量有几个去处:()A:用于光合作用B:以热的形式耗散C:以荧光的形式耗散D:传递给CO2答案:ABC8.黑带病的病原体包括()。

A:硫化物氧化菌B:硫酸盐还原菌C:芽孢杆菌D:氰细菌答案:ABD9.以珊瑚虫为食的生物包括()A:核果螺B:海参C:蝴蝶鱼D:长棘海星答案:ACD10.柳珊瑚具有重要的造礁功能。

()A:对B:错答案:B第二章测试1.海草属于什么类型的植物()。

A:显花植物、裸子植物B:隐花植物、高等植物C:显花植物、被子植物D:隐花植物、低等植物答案:C2.我国现有的海草种类约有多少种,隶属于几科几属()。

A:22、4、10B:32、4、13C:42、6、13D:12、6、10答案:A3.以下属于海草的是()。

A:盐角草B:麒麟菜C:针叶草D:海带答案:C4.海草根茎的主要作用是:()。

A:固定作用C:储存能量物质D:吸收养分答案:ABCD5.海草床是海洋生态系统的“工程师”,该生态功能主要体现在:()。

A:增加海岸绿化面积B:“捕获”海水中的悬浮物,改善水的透明度C:减小海流和波浪的水动力D:吸收环境中的营养物质,改善水质答案:BCD6.我国热带海域现存的4个科海草包括川蔓草科和()。

环境海洋学化学部分答案一.名词解释1.常量元素:即海水的主要的成分。

除组成水的H和O外,溶解组分的含量大于1mg/kg的仅有11种,包括Na+、Mg2+、Ca2+、K+和Sr2+五种阳离子,Cl-、SO42-、CO32-(HCO3-)、Br-和F-五种阴离子,以及H3BO3分子。

这些成分占海水中总盐分的99.9%,所以称主要成分。

2.营养元素:主要是与海洋生物生长有关的一些元素,通常是指N、P和Si。

3.主要成分恒比定律:尽管各大洋各海区海水的含盐量可能不同,但海水主要溶解成分的含量间有恒定的比值,这就是海水主要成分的恒比定律,也称为Marcet-Dittmar恒比定律。

4.元素的保守性:海水中物质的浓度只能被物理过程(蒸发和降水稀释)而不被生物和化学过程所改变。

5.海水的碱度:在温度为20℃时,1L海水中弱酸阴离子全部被释放时所需要氢离子的毫摩尔数6.碳酸碱度:由CO32-和HCO3-所形成的碱度7.硼酸碱度:由B(OH)4-所形成的碱度8.海洋低氧现象:对水生生物的生理或行为,如生长速率、繁殖能力、多样性、死亡等产生有害影响的氧环境。

通常把溶解氧浓度不大于2mg/L作为缺氧判断临界值。

9.悬浮颗粒物:简称“悬浮物”,亦称“悬浮体”、“悬浮固体”或“悬浮胶体”,是能在海水中悬浮相当长时间的固体颗粒,包括有机和无机两大部分。

10.硝酸盐的还原作用:NO3-被细菌作用还原为NO2-,并进一步转化为NH3或NH4+的过程11.反硝化作用:NO3-在某些脱氮细菌的作用下,还原为N2或NO2的过程12.海洋生物固氮作用:通过海-气界面交换进入海水中的溶解N2,在海洋中某些细菌和蓝藻的作用下还原为NH3、NH4+或有机氮化合物的过程。

13.Redfield比值:海洋漂游生物对营养盐的吸收一般按照C:N:P=106:16:1进行,这一比例关系常被称为Redfield比值。

14.营养盐限制:营养盐比例不平衡会导致浮游植物生长受制于某一相对不足的营养盐,通常被称为营养盐限制。

悬浮物重金属的潜在生态危害悬浮物是指在水中悬浮的一种微小颗粒物,常见于河流、湖泊和海洋等自然水域。

这些悬浮物可能含有重金属等有害物质,对生态环境产生潜在威胁。

重金属是指密度大于5g/cm³的金属,如铅、汞、镉、铬、铜、锌等。

虽然这些金属在自然界中广泛存在且对生物体有一定的生理需求,但长期积蓄和超标排放会造成环境危害,而悬浮物中存在大量的重金属,因此需要引起高度关注。

首先,在悬浮物中大量存在的重金属会直接影响水产生物的生存和繁衍。

重金属进入水体后,会附着在悬浮物表面,被水生生物误食,导致鱼虾等底栖动物中毒或者死亡。

同时,重金属对水中浮游生物的生存和生长也会造成不良影响,从而影响整个食物链的稳定性。

其次,悬浮物中重金属对生态系统的整体健康也会带来巨大的影响。

越来越多的研究表明,重金属可以通过水和底泥的作用,不断积累和转移到地表和地下水系统,使得矿物质和土壤中的重金属含量不断增加,最终导致生态系统的破坏。

一旦生态系统遭到破坏,地球生态平衡将被破坏,如湖泊、海洋、河流等水域生物丧失繁衍和生存力,甚至会对周围环境产生危害。

最后,对于人类社会,悬浮物中的重金属也产生相应的健康风险。

人类可能通过食水、食物、空气等多种途径接触重金属污染,从而产生严重的健康后果,如中毒、神经病、慢性病等。

这对于人类的生活和健康带来了巨大的威胁。

综上所述,悬浮物中重金属的潜在生态威胁是不容忽视的。

我们应该加强管理和监督,减少重金属的排放和积累;加强监测和预警,对发现的悬浮物含重金属的情况采取适当的措施,确保生态系统和人类健康的安全。

在未来的发展中,需要更多的科学家、环境保护者、政府和公众共同努力,团结合作,共同促进生态环境的健康发展。

水质检测悬浮物标准解释说明以及概述1. 引言1.1 概述本文旨在探讨水质检测中的悬浮物标准。

悬浮物是指一种处于水体中,未经滤过而能够被滤纸捕捉的颗粒状或纤维状物质。

它们可以来自自然界,如泥沙、有机碎片和微生物等,也可以是人类活动的产物,如工业废水和农药残留等。

鉴于悬浮物对水质具有重要影响,并且可能导致多种环境问题和健康风险,建立相应的悬浮物标准具有重要意义。

这些标准可以作为评估水体污染程度和判断水质是否符合要求的依据;同时也为相关部门制定监管政策和采取治理措施提供科学依据。

1.2 文章结构本文将按照以下结构进行论述:在第2部分,我们将探讨悬浮物标准的意义和背景。

首先介绍悬浮物的定义与特征,并说明其对水质的影响及相关问题。

随后阐述建立悬浮物标准的必要性与重要性。

第3部分将介绍现行悬浮物标准及其制定过程。

在国际范围内,我们将回顾国际悬浮物标准的发展历程;在国内范围内,我们将了解国内悬浮物标准及其修订动态。

最后,我们还会探讨制定悬浮物标准的参考依据与方法论。

接着,在第4部分中,我们将对悬浮物标准进行解释与说明。

具体包括对标准中所涉及的技术指标进行解析与解读,并阐明标准对监测方法和样品处理要求的意义。

此外,我们还将探讨标准在水质监督管理中的应用情况并提出相关启示。

最后,在第5部分,我们将总结并评价现行悬浮物标准,并展望未来该领域的发展,并强调悬浮物标准在保护水资源方面的重要性。

1.3 目的本文的主要目的是对水质检测中的悬浮物标准进行详细解释和说明。

通过系统地介绍悬浮物标准的意义和背景、现行标准及其制定过程以及对技术指标和监测方法等方面进行深入分析,旨在提高读者对悬浮物标准的理解,并为相关领域的科研人员、专业人员和决策者提供有益参考,从而促进水质监督管理工作的有效进行。

2. 悬浮物标准的意义和背景2.1 悬浮物的定义与特征悬浮物是指在水中悬浮或漂浮的固体颗粒,包括沉积物、有机和无机颗粒等。

悬浮物具有不同的特征,如粒径大小、形态、密度和成分等都会对水质产生影响。

海底两万里海洋生物介绍

海底两万里海洋生物主要有以下几类:

1、海星:海星是海洋中最古老的生物之一,通常生活在深海底,体外覆有多棱角形的甲壳,表面有多孔。

它能利用体外的特殊的突起打捞食物,收集在水中的食物。

2、鱼:在两万里海洋生物中,有大量鱼类栖息,它们具有优秀的适应性和广泛的分布范围,可以在高温的深海环境中生活。

3、小丑鱼:小丑鱼种类繁多,身体长窄,表面有明亮的斑点。

小丑鱼通常生活在深海中,以小型动物及悬浮物为食,通常在水底活动。

4、海龟:海龟分布在多个海洋,它们是温和海域的食物链组成部分,因其长寿、出色易于被人们注意到。

它们以浮游植物、螃蟹以及其他深海生物为食。

5、鲸鱼:两万里海洋中有多种鲸鱼,其中最常见的是灰鲸,这种鲸鱼的体长可达20米,是地球上最大的哺乳动物之一,其食性大多以小型、悬浮物动物为主。

第四章综合测试一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。

在每题所列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

)下图示意某河流径流形成过程。

读图,完成1~2题。

1.下列组合正确的是()A.①径流、②地表调蓄、③蒸发蒸腾、④河网调蓄B.①蒸发蒸腾、②河网调蓄、③地表调蓄、④径流C.①河网调蓄、②地表调蓄、③蒸发蒸腾、④径流D.①蒸发蒸腾、②地表调蓄、③河网调蓄、④径流2.近年来图中河流含沙量变小,最可能的原因是()A.修建水库B.植被覆盖率下降C.降水强度增大D.上游河道采砂读“河北、山东、江苏、浙江四省潮汐动力资源相关数据”,回答3~4题。

四省沿海潮汐动力资源理论蕴藏量统计表省份平均潮差(m)年潮汐总能量(亿度/年)浙江 3.7 1 146山东 1.5165江苏 1.2101河北0.65 2.63.中国近海的潮差分布特点是()A.黄海潮差小,东海潮差大B.夏季潮差小,冬季潮差大C.外海潮差大,近岸潮差小D.沿潮波方向,左岸潮差比右岸大4.四省中,浙江省潮汐动力资源最丰富的原因不包括()A.海岸线曲折,潮汐资源丰富B.夏季风增强了潮汐的能量C.太阳辐射强,潮汐能丰富D.海底较深,海水运动的阻力小下图为某地雨水利用示意图,读图完成5~6题。

5.图中雨水收集直接影响的水循环环节是()A.大气降水B.地表径流C.水汽输送D.地下径流6.该地雨水利用,可以()A.解决当地水资源不足B.缓解城市内涝C.增加下渗污染地下水D.控制降水总量低影响开发要求在城市水文系统的规划与建设中,通过分散的、小规模的源头控制设施来实现对降雨产生的径流的控制,以使区域开发建设后的水文状态尽量接近于开发建设前的自然水文状态,促进城市水文系统的良性循环。

下图示意城市传统开发与低影响开发的径流变化过程。

据此完成7~8题。

7.导致图示两种开发模式径流峰值存在较大差异的直接因素是()A.降雨量B.蒸发量C.地表性质D.外排量8.对城市补水入渗效果最优的设施是()A.雨水罐B.蓄水池C.渗透砖D.下凹绿地为建设节约型社会,改善学校生态环境,我国某高中学校规划建设“海绵校园”(如下图示意)。

河流、湖库、海洋、地下水等自然水体的化学组成及其相关知识自然水体是指地球上的河流、湖泊、水库、海洋、地下水等水体。

这些水体是地球生态系统的重要组成部分,对于维持生物多样性和人类生活具有重要意义。

了解自然水体的化学组成及其相关知识,有助于我们更好地保护水资源,合理利用水资源,预防水污染等问题。

一、河流河流是地表水流向低地的自然水道。

河流的水主要来源于降水、冰雪融化和地下水补给。

河流的化学组成主要包括溶解性物质、悬浮物和微生物等。

1. 溶解性物质:河流中的溶解性物质主要包括无机盐类、有机物和气体等。

无机盐类主要有钾、钠、钙、镁、铁、锰、铜、锌、钴、钼等元素形成的离子化合物。

有机物主要包括蛋白质、脂肪、糖类等有机物质。

气体主要包括氧、氮、二氧化碳等。

2. 悬浮物:河流中的悬浮物主要包括泥沙、矿物质、藻类、细菌、病毒等。

悬浮物的含量受地形、气候、土壤类型等因素影响较大。

3. 微生物:河流中的微生物主要包括细菌、真菌、藻类等。

微生物在河流生态系统中起着重要作用,如分解有机物、固定氮磷等。

二、湖泊湖泊是地表水体的一种,通常位于地壳凹陷处,四周被陆地包围。

湖泊的水主要来源于降水、地下水补给和河流汇入等。

湖泊的化学组成与河流相似,主要包括溶解性物质、悬浮物和微生物等。

1. 溶解性物质:湖泊中的溶解性物质主要包括无机盐类、有机物和气体等。

无机盐类主要有钾、钠、钙、镁、铁、锰、铜、锌、钴、钼等元素形成的离子化合物。

有机物主要包括蛋白质、脂肪、糖类等有机物质。

气体主要包括氧、氮、二氧化碳等。

2. 悬浮物:湖泊中的悬浮物主要包括泥沙、矿物质、藻类、细菌、病毒等。

悬浮物的含量受地形、气候、土壤类型等因素影响较大。

3. 微生物:湖泊中的微生物主要包括细菌、真菌、藻类等。

微生物在湖泊生态系统中起着重要作用,如分解有机物、固定氮磷等。

三、水库水库是人工修建的蓄水工程,主要用于防洪、发电、灌溉、供水等目的。

水库的水主要来源于降水、地下水补给和河流汇入等。

海水悬浮物浓度产品-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分:海水悬浮物浓度产品是指通过获取海水中悬浮物的信息,并将其转化为数据产品,以便于对海洋环境、水质以及生态系统的研究和监测。

海水中的悬浮物包括有机和无机物质,如浮游植物、浮游动物、微粒和沉积物等。

悬浮物的浓度是海洋生态系统的一个重要指标,对于了解海洋生物的分布、生长、代谢和演化等具有重要意义。

海水悬浮物浓度产品的研究和应用已经成为海洋科学领域的热点之一。

通过测量海水中悬浮物的浓度,可以获取海洋环境的重要参数,为海洋生态系统的健康评估、水质监测和海洋科学研究提供依据。

同时,海水悬浮物浓度产品的开发和应用也有助于预测和监测海洋中的环境变化、气候变化和生态系统演变,为海洋资源开发、环境保护和生态修复提供科学支持。

本文将从海水悬浮物浓度的定义和意义以及测量方法两个方面进行详细介绍。

首先,我们将介绍海水悬浮物浓度的定义和意义,阐述海水悬浮物浓度作为海洋生态系统的重要指标的原因。

然后,我们将探讨海水悬浮物浓度的测量方法,包括传统的采样和实验室分析方法以及现代的遥感和光学技术。

最后,我们将展望海水悬浮物浓度产品的应用前景和发展趋势,探讨在海洋监测、环境保护和生态修复等领域中的潜在应用价值和可能的研究方向。

通过本文的阐述,我们希望能够增进对海水悬浮物浓度产品的理解,促进相关领域的研究和应用,为海洋科学和保护海洋环境提供科学支持。

同时,我们也期待本文的内容能够激发更多科学家和研究人员对海水悬浮物浓度产品的关注和探索,共同推动该领域的发展和创新。

1.2文章结构文章结构部分是文章中的一个重要部分,它对于读者理解和阅读文章具有指导作用。

本文的文章结构包括引言、正文和结论三个部分。

引言部分(Introduction)主要用于介绍文章的背景和目的,引起读者的兴趣,指明文章的研究方向。

引言部分应包括以下内容:1. 文章的背景和概述:简要介绍悬浮物浓度及其重要性,悬浮物对海洋生态环境的影响以及国内外对海水悬浮物浓度研究的现状。

海水透明度差的原因1.悬浮物:海水中存在着大量的悬浮物,如沙土颗粒、藻类、浮游生物等。

这些悬浮物会散射和吸收光线,使得海水的透明度降低。

尤其是在河流源头附近或人类活动频繁的地区,水中的悬浮物更多,透明度更低。

2.海水沉积物:海底的沉积物也会影响海水的透明度。

当海水中的沉积物搅动起来时,会使水中的悬浮物增多从而降低透明度。

这种现象在潮汐、风暴或舰船活动较频繁的海区尤为明显。

3.海水中的有机物:海水中存在着大量的有机物质,如植物残体、动物尸体和排泄物等。

这些有机物质会降解和溶解,产生各种溶解性有机物。

这些有机物质在水中会吸光,导致水体呈现黄色、褐色或绿色,从而降低透明度。

4.光线的散射和吸收:海水中的溶解物质和悬浮物质会散射和吸收光线。

比如海水中的盐分、溶解氧、亚硝酸盐、硝酸盐和二氧化碳等物质都会吸收特定波长光线。

而悬浮物和溶解物质的存在也会导致光线被散射,不容易直接穿透海水。

5.海水的浊度:浊度是衡量海水中悬浮物质的含量的指标之一、当海水中的悬浮物质含量较高时,会使得海水呈现浑浊的状态,降低透明度。

6.水体结构:流体动力学对海水中颗粒运动的影响导致了透明度差异。

包括湍流、涡旋、水流速度等。

湍流和涡旋会使得颗粒的运动更加复杂,导致悬浮物质更加难以沉降和分离。

综上所述,海水透明度差的原因是多方面的,包括悬浮物、沉积物、有机物、光线的散射和吸收、浊度以及水体结构等。

这些因素相互作用,使得海水中光线不能充分传播,降低了透明度。

为了改善海水透明度,可以在减少人类活动对海洋环境的影响,限制废水排放,加强环境保护的基础上,进一步提高海洋保护意识,以保持海洋生态的平衡和稳定。

海水清澈浑浊的规律海水清澈浑浊的规律海水的清澈和浑浊程度是受多种因素影响的,包括天气、潮汐、水流、悬浮物、生物等。

下面将从这些方面详细介绍海水清澈浑浊的规律。

一、天气天气是影响海水清澈浑浊的重要因素之一。

在风平浪静的天气下,海水通常比较清澈,因为没有强风浪的冲击,海底的沉积物不会被搅动到水面上。

而在风大浪急的天气下,海水通常比较浑浊,因为强风浪会搅动海底的沉积物,使其悬浮在水中,从而导致海水浑浊。

二、潮汐潮汐也是影响海水清澈浑浊的因素之一。

在涨潮时,海水会向岸边涌来,携带着大量的悬浮物,从而导致海水浑浊。

而在退潮时,海水会向远离岸边的地方流去,悬浮物也会随之沉淀到海底,从而使海水变得清澈。

三、水流水流也是影响海水清澈浑浊的因素之一。

在水流强劲的地方,海水通常比较清澈,因为水流会将悬浮物带走,使海水变得清澈。

而在水流较弱的地方,悬浮物则会悬浮在水中,从而导致海水浑浊。

四、悬浮物悬浮物是影响海水清澈浑浊的重要因素之一。

悬浮物包括泥沙、藻类、浮游生物等,它们会悬浮在海水中,从而导致海水浑浊。

悬浮物的来源包括河流、海底的沉积物、海洋生物等。

五、生物生物也是影响海水清澈浑浊的因素之一。

海洋生物会产生大量的废物和死亡物质,这些物质会悬浮在海水中,从而导致海水浑浊。

此外,海洋生物也会影响海水的透明度,例如珊瑚、海藻等会影响海水的透明度。

综上所述,海水清澈浑浊的规律是多种因素综合作用的结果。

在实际观测中,需要综合考虑这些因素,才能准确判断海水的清澈程度。