血管紧张素受体拮抗剂临床应用

- 格式:doc

- 大小:70.50 KB

- 文档页数:9

沙坦类药物的药理作用及临床应用沙坦类药物是目前临床广泛使用的降压药物,其药理作用主要是通过抑制血管紧张素Ⅱ受体达到降压效果,同时也具有其他保护作用。

本文将从药理作用、药物机制等方面对沙坦类药物进行简要介绍,并探讨其在临床应用中的优势及不足。

1. 药理作用沙坦类药物是血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂,作用机制是通过抑制血管紧张素Ⅱ与其受体结合,从而降低血管紧张素Ⅱ的生物活性,通过以下几个方面发挥降压作用:(1)扩张血管。

血管紧张素Ⅱ是一种强烈的血管收缩素,它能够促进血管收缩、高血压等。

沙坦类药物能够抑制血管紧张素Ⅱ的作用,从而达到扩张血管的效果,降低血压。

(2)减少盐水潴留。

沙坦类药物还可以减少机体对盐水的摄入,促使尿钠排出增加,从而减轻机体的盐水负荷。

(3)减少心肌肥厚。

沙坦类药物不仅能够降低血压,还能减轻心肌负担,减少心肌的肥厚,防止心肌损伤。

(4)防止肾脏损害。

沙坦类药物能够减轻肾小球的压力,防止肾脏损伤,同时还能促进肾小球滤过率的提高,增加尿量。

2. 临床应用沙坦类药物广泛用于高血压、心血管疾病、糖尿病、肾脏疾病等的治疗。

其中最常见的是高血压治疗。

在临床应用过程中,沙坦类药物具有以下优点:(1)效果显著。

沙坦类药物在降压效果上与利尿剂、钙通道阻滞剂等相比较具有更快、更显著的降压效果。

(2)不良反应小。

沙坦类药物虽然与ACEI(血管紧张素转换酶抑制剂)同为抗高血压药物,但相对ACEI来说,其不良反应更少,对于长期服药的患者更为适用。

(3)副作用小。

沙坦类药物还具有更少的副作用,少见的不良反应主要是头痛、疲劳、头晕等轻微反应。

但同时也有一些不足之处,在使用过程中需注意:(1)易出现低钾血症。

沙坦类药物在减轻机体盐水负荷的同时,会减少机体钾的流失,从而容易出现低钾血症,需要及时监测血钾值。

(2)易发生药物相互作用。

与其它药物相互作用的概率较大,需要与医生慎重搭配。

(3)不适用于孕妇、哺乳期女性。

沙坦类药物可能会对胎儿或婴儿造成潜在的伤害,对于孕妇或哺乳期妇女而言需要慎重使用。

氯沙坦药理作用及临床应用氯沙坦是一种被广泛用于治疗高血压的药物,属于血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂。

氯沙坦的药理作用如下:1. 扩张血管:氯沙坦通过抑制血管紧张素Ⅱ对血管壁的作用,减轻血管的收缩,促进血管扩张,从而降低血压。

2. 抑制血管壁肥厚:血管紧张素Ⅱ能促进血管内皮细胞的生长和增殖,并刺激胶原蛋白的合成,导致血管壁肥厚。

氯沙坦通过抑制血管紧张素Ⅱ的作用,减少血管壁的肥厚,改善血管的弹性和功能。

3. 促进尿量增加:氯沙坦可减少肾小管对钠离子的重吸收,促使钠离子和水分的排出,从而增加尿量。

4. 保护肾脏功能:血管紧张素Ⅱ能促进肾小球滤过率的增加和尿素重吸收的增加,导致肾小球滤过功能的损害。

氯沙坦通过抑制血管紧张素Ⅱ对肾小球的作用,减轻肾小球的损伤,保护肾脏功能。

氯沙坦的临床应用主要包括:1. 高血压治疗:氯沙坦被广泛用于治疗原发性高血压。

其作用机制是通过降低血管紧张素Ⅱ的活性,减轻血管收缩和血管壁肥厚,进而降低血压。

氯沙坦可单独应用或与其他降压药物联合使用,如利尿剂、钙通道阻滞剂等。

2. 心力衰竭治疗:氯沙坦也可用于心力衰竭的治疗。

血管紧张素Ⅱ在心力衰竭中具有心肌重塑和纤维化的作用,而氯沙坦能减轻这些不良的心血管效应,改善心力衰竭患者的心功能。

3. 防止心肌梗死:氯沙坦还可用于冠心病患者的治疗,以预防心肌梗死的发生。

血管紧张素Ⅱ对心肌有直接的损害作用,而氯沙坦能减轻或阻断这种损害作用,降低心肌梗死的风险。

4. 其他应用:氯沙坦还可用于肾病综合征的治疗,如蛋白尿等症状。

它可以减轻血管紧张素Ⅱ对肾小球的损伤,改善肾脏功能。

综上所述,氯沙坦是一种广泛应用于高血压、心力衰竭和心肌梗死预防的药物。

其主要通过抑制血管紧张素Ⅱ的作用,降低血压,改善血管功能,保护肾脏和心脏。

使用氯沙坦需要在医生的指导下进行,且患者需注意药物的副作用和禁忌症。

沙库巴曲缬沙坦联合比索洛尔治疗慢性心力衰竭的临床研究一、研究背景沙库巴曲缬沙坦是一种血管紧张素受体拮抗剂,已被广泛用于治疗高血压和心力衰竭。

其通过抑制肾素-血管紧张素-醛固酮系统,降低心脏前负荷,从而减轻心脏负担,改善心脏功能。

比索洛尔是一种β受体阻滞剂,通过竞争性抑制β受体,降低心脏的收缩力和心率,减轻心脏的耗氧量,有助于改善心脏的舒张功能和抑制心肌重构。

沙库巴曲缬沙坦与比索洛尔联合应用,可同时作用于心脏前负荷和后负荷,对慢性心力衰竭的治疗具有一定的理论基础。

二、研究目的本研究旨在评估沙库巴曲缬沙坦联合比索洛尔治疗慢性心力衰竭的临床疗效和安全性,为慢性心力衰竭的个体化治疗提供依据。

三、研究对象和方法1. 研究对象:选择符合慢性心力衰竭诊断标准的患者作为研究对象,共计200例。

2. 研究方法:采用随机对照试验的方法,将患者随机分为两组,分别接受沙库巴曲缬沙坦联合比索洛尔治疗和单一药物治疗,治疗周期为3个月。

3. 观察指标:观察两组患者的临床症状、体征变化,包括心功能分级、运动耐量、心率、血压等;实验室检查指标,包括血清B型钠尿肽(BNP)、心肌肌钙蛋白(cTnI)水平;心脏彩超检查结果,包括左心室射血分数(LVEF)、左心室舒张末期压(LVEDP)等;不良反应情况等。

四、研究结果经过3个月的治疗观察,沙库巴曲缬沙坦联合比索洛尔治疗组的临床症状、体征明显改善,治疗组的心功能分级明显降低,运动耐量明显提高,心率、血压水平较对照组有显著差异。

实验室检查显示,治疗组的BNP、cTnI水平较对照组显著下降;心脏彩超检查显示,治疗组的LVEF明显增加,LVEDP明显降低。

治疗组的不良反应发生率较对照组略有增加,但均为轻度不良反应,且无严重不良反应。

五、讨论沙库巴曲缬沙坦联合比索洛尔治疗慢性心力衰竭的疗效明显优于单一药物治疗,具有显著的临床意义。

沙库巴曲缬沙坦和比索洛尔具有互补作用,可以同时作用于心脏前负荷和后负荷,从而改善心脏功能,减轻患者的症状和体征。

沙库巴曲缬沙坦在心力衰竭治疗中的应用沙库巴曲缬沙坦是一种非选择性血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂,是目前临床上用于心力衰竭治疗的重要药物之一。

心力衰竭是一种心脏功能减退导致心脏无法满足身体组织的供血需求的疾病,严重影响患者的生活质量和预后。

在心力衰竭患者中,沙库巴曲缬沙坦可以提高患者的运动耐力和生活质量,减少住院次数和死亡风险。

临床试验表明,与安慰剂相比,沙库巴曲缬沙坦可以减轻患者的症状,减少肺部水肿和心衰恶化的发生率。

沙库巴曲缬沙坦还可以减少心室重构,改善心肌收缩功能,阻止心肌纤维化和扩张。

沙库巴曲缬沙坦的用法是口服,每天一次,一般起始剂量为50mg,根据患者的耐受性和反应可以逐渐增加到最大剂量100mg。

虽然沙库巴曲缬沙坦是一种安全有效的药物,但患者在使用过程中仍需密切监测生命体征和心脏功能,以及注意可能出现的不良反应。

常见的不良反应包括低血压、头晕、血钾升高、肾功能损伤和高血钙等。

医生应根据患者的具体情况调整剂量和监测各项指标。

除了使用沙库巴曲缬沙坦,心力衰竭患者还应坚持生活方式的改善,如控制血压、限制盐摄入、戒烟和戒酒、合理饮食和适当锻炼等。

患者还可以根据需要配合其他药物治疗,如利尿剂、β受体阻断剂和洋地黄类药物等。

沙库巴曲缬沙坦是一种在心力衰竭治疗中应用广泛的药物,通过调节血管张力和改善心脏功能,可以缓解患者的症状,减少住院次数和死亡风险。

但患者在使用过程中仍需谨慎监测并注意可能出现的不良反应,遵医嘱进行治疗。

而且,心力衰竭的治疗是个综合性的过程,需要患者在医生指导下坚持生活方式的改善和配合其他药物治疗,以取得更好的效果。

血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂临床与研究热点吕卓人肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)在血管生物学和心血管疾病的病理生理调节中起着极其重要的作用。

由于AngⅡ水平的异常持续增高与高血压、心脏肥厚、心力衰竭等的发生发展直接有关,因此,阻断AngⅡ与其特异性的受体结合,能起到心脑血管的保护作用。

血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)降低心血管病死亡率和病残率的效益已经在诸多随机临床试验中得到了证实。

自1994年第一个ARB氯沙坦进入临床以来仅12个年头,尤其近年来一系列临床随机试验(RCT)的结果不断使我们对ARB的作用机制、药理作用、临床效果的认识不断更新,也促进基础研究的不断深入,ARB成为心血管药物临床和科研中最活跃的一支新军。

1ARB与血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)是否同一类药物以往一般认为ARB与ACEI均作用于RAAS,拮抗过度激活的RAAS,可归为一类药物。

ARB主要用于因咳嗽而不能耐受ACEI者。

这一观点已受到挑战。

1.1ARB与ACEI作用机制认识的深化:ACEI通过阻断ACE的作用,显著减少了Ang Ⅱ的生成。

近年来对RAAS的进一步研究发现AngⅠ不仅可以在ACE的作用下生成AngⅡ,还可以在特异性肽链内切酶的作用下生成Ang-(1~7)片断。

Ang-(1~7)作用于特异性的Ang-(1~7)受体,引起血管扩张、血压下降、抗增殖,起到拮抗AngⅡ的不良作用。

ACEI 可使Ang-(1~7)增加。

此外,激肽释放酶-激肽系统(KKS)的新认识揭示了KKS中的激肽原,在激肽释放酶的作用下生成缓激肽(BK),而BK具有升高NO、前列环素、内皮衍生超极化因子(EDHF)和组织纤溶酶原激动剂(t-PA),引起血管扩张、抗增殖、抗氧化应激等有利作用。

ACE可促进BK降解为无活性片断,因此ACEI可使BK增加。

与ACEI不同,ARB 不增高BK水平,从而显著减少了咳嗽等副作用的发生率,但也无缓激肽血管扩张等心血管保护作用。

沙库巴曲缬沙坦在心力衰竭治疗中的应用一、沙库巴曲缬沙坦的药理学特点沙库巴曲缬沙坦是一种抑制血管紧张素Ⅱ受体的药物,它属于血管紧张素受体拮抗剂。

通过抑制血管紧张素Ⅱ受体,沙库巴曲缬沙坦能够阻断肾素-血管紧张素-醛固酮系统的激活,减少交感神经系统的活性,降低心脏的前后负荷,从而减轻心脏负担。

沙库巴曲缬沙坦还能够扩张血管,降低周围阻力,增加冠脉血流,改善心脏的供血情况。

沙库巴曲缬沙坦是一种能够改善心力衰竭病情的重要药物。

1.改善心功能2.减少心脏重构心力衰竭患者的心脏常常会发生重构,表现为心房、心室扩大和肥厚,心肌细胞肥大和水肿等。

这些重构的改变会导致心脏功能的进一步恶化。

沙库巴曲缬沙坦能够通过抑制血管紧张素Ⅱ的受体,减少心脏的肥大和水肿,从而减少心脏的重构,保护心脏功能的稳定。

3.减少心衰住院率和死亡率通过减少心脏的负荷和改善心脏的功能,沙库巴曲缬沙坦能够降低心力衰竭患者的住院率和死亡率。

一些大规模的临床试验数据表明,在心力衰竭的治疗中,沙库巴曲缬沙坦能够显著地降低患者的住院率和死亡率,为心力衰竭患者提供了更多的治疗选择。

沙库巴曲缬沙坦是一种血管扩张剂,它能够扩张周围血管,降低周围血管的阻力,增加冠脉的血流量,改善心脏的供血情况。

它还能够减少血管内皮素的分泌,改善血管内皮功能,从而有利于心脏的血液供应和氧气供应。

5.减轻水肿和浮肿心力衰竭患者常常伴有水肿和浮肿的症状,这是由于心脏泵血功能下降,导致血液回流不畅和肾脏排泄功能减少所致。

通过改善心脏功能和血管功能,沙库巴曲缬沙坦能够减轻心力衰竭患者的水肿和浮肿症状,提高患者的生活质量。

三、沙库巴曲缬沙坦的临床应用和安全性。

血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂的药理作用及临床应用效果探讨摘要】目的临床理论与实践研究血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)的临床应用疗效以及药理作用。

方法选取本院收治的86例心脑血管疾病患者为研究对象,随机分为实验组与常规组后分别给予氯沙坦钾及常规药物治疗,对照分析两组患者的临床疗效。

结果两组病例经临床治疗后评估疗效,在总有效率方面实验组病例95.35%(41/43)明显高于常规组病例79.07%(34/43),组间比较具有明显差异性(P<0.05)。

结论 ARB属于是常见的治疗心血管药物,在长期临床实践与理论中发现ARB具有疗效显著、不良反应低等优势,可广泛应用于高血压、心力衰竭等常见心血管疾病临床治疗。

【关键词】血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂药理作用临床应用【中图分类号】R453 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2014)25-0202-02血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)作为一种新型的降压药物。

通过对ARB的药理作用、临床疗效等进行长期实践与理论研究发现,其在心脑血管疾病临床应用中具有良好的保护作用、疗效显著及不良反应低等特点[1]。

本院在心脑血管疾病治疗中长期采用ARB类药物,均取得了良好疗效,现随机选取86例心脑血管疾病患者临床治疗资料总结分析如下。

1 资料与方法1.1 病例资料临床研究中将随机抽取本院2012年3月至2013年7月间心脑血管科收治的86例心脑血管疾病患者为研究对象。

病例平均年龄为(55.2±8.7)岁,男性例数:51例,女性例数:35例;病例中单纯性高血压者41例,心力衰竭者9例,高血压并心室肥厚者17例,心肌梗死者19例。

在临床对照研究中,笔者采用掷骰子方法随机将病例分为实验组与常规组(各43例),两组病例在个人资料、病情等方面无明显差异性。

1.2 方法1.2.1实验组本组病例经临床诊断后均给予服用氯沙坦钾片(杭州默沙东制药有限公司,国药准字:H20000371),服用方法:温水口服,50mg/次,1次/d。

血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂特征及应用进展血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂现在已受到临床医师的普遍关注。

本文就血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂的特征做了简要阐述,并分析了其在治疗高血压、改善逆传左心室肥厚、治疗充血性心力衰竭(CHF)、抗动脉硬化、治疗慢性乙肝和肝硬化、调节自主神经活性方面的作用。

标签:血管紧张素Ⅱ;拮抗剂;ARBS;应用进展目前,血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂成为继血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)之后新一类临床医师关注的药物。

它在治疗高血压、改善逆传左心室肥厚、治疗充血性心力衰竭(CHF)、抗动脉硬化、治疗慢性乙肝和肝硬化、调节自主神经活性方面具有重要的作用。

1 血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂特征研究表明:ATⅡ受体是广泛分布于人体血管、心脏、肾脏、脑、肺及上腺皮质的一种膜受体,目前认识的亚型有AT1、AT2、AT3、AT4 四种。

其中AT1 亚型广泛分布于心脏、肾等血管系统。

ATⅡ的主要生理及药理作用主要通过AT1亚型起作用。

ARBS与AT1受体跨膜区内的氨基酸相互作用,并占据其螺旋状空间而阻滞血管紧张素Ⅱ与AT1受体结合,从而在受体水平上阻断其效应,竞争抑制AT1介导的升压效应、促平滑肌细胞收缩效应、抑制醛固酮释放、体液调节及左心室和动脉壁细胞的生长与繁殖,恢复肌浆网功能,并能改善肝肾微循环,逆转肝纤维化及保护肾功能等。

因此说ARBS即为AT1受体拮抗剂,其共分三类:①二苯四咪唑类如氯沙坦;②非二苯四咪唑类,如eprsartan;③非杂环类,如缬沙坦。

它们均属高效能AT1受体拮抗剂,可口服、半衰期长、对AngⅡ无部分激动作用,不出现代偿性高肾素血症,不抑制缓激肽的降解,避免了ACEI 的干咳及神经性水肿等不良反应。

2 血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂应用进展2.1 治疗原发性高血压ARBS已广泛应用于原发性高血压的治疗,美国已批准其作为第五种一线降压药。

多项试验已验证其降压作用,并与多种标准降压药物比较。

如V ALUE试验将缬沙坦与氨氯地平比较,正常剂量均能达到相同的降压效果,而由于缬沙坦通过选择性阻滞AT1受体,对抗了血管紧张素Ⅱ的心血管损害作用,因不阻断AT2受体而保留其增加冠脉流量,增加心肌保护和增加抗增生作用,即在降压的同时,降低了心血管病的发生率及死亡率[1-2]。

沙库巴曲缬沙坦在心力衰竭治疗中的应用沙库巴曲缬沙坦是一种血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂,主要作用是抑制血管紧张素Ⅱ对心血管系统的影响,从而达到降低血压和改善心脏功能的效果。

临床研究显示,沙库巴曲缬沙坦可以降低心衰患者的死亡率和住院率,同时改善患者的体力活动能力和生活质量。

1.改善心脏结构和功能:沙库巴曲缬沙坦可以减少心肌细胞的死亡和纤维化,降低心室肥厚和扩张,有助于改善心脏的结构和功能。

2.降低心脏负荷:沙库巴曲缬沙坦可以减少心脏负荷,降低心脏的氧耗量和心肌缺血程度,从而改善心血管系统的代谢和功能。

3.抗氧化作用:沙库巴曲缬沙坦可以通过抗氧化作用减少心脏细胞的氧化损伤,从而降低慢性心衰的发生率和严重程度。

4.促进血管生成:沙库巴曲缬沙坦可以促进血管生成,加强心脏周围的小血管网络,从而改善心肌灌注和心脏供氧。

在临床应用中,沙库巴曲缬沙坦与其他药物联合应用能够取得更好的治疗效果。

例如,与利尿剂联用可以减少水肿和肺淤积,与β受体拮抗剂联用可以降低心率和心肌氧耗量,与醛固酮受体拮抗剂联用可以减少心脏重塑和心脏再塑造程度。

虽然沙库巴曲缬沙坦是一种安全有效的药物,但是患者应注意以下几点:1.患者应遵循医生的建议,按时按量服药。

2.患者应注意检查肝肾功能,以避免药物在体内积累导致不良反应。

3.患者应定期进行心脏超声检查和血清生化检查,以便监测心脏结构和功能的变化。

4.患者应避免酗酒和吸烟等不良习惯,远离高盐高脂饮食,加强运动和减轻压力,有助于提高治疗效果和预防复发。

总之,沙库巴曲缬沙坦是一种重要的心力衰竭治疗药物,具有稳定病情、改善生活质量和延长生存期的显著疗效。

在临床应用中,需要根据患者的具体情况进行个性化治疗,以期取得最佳治疗效果。

替米沙坦酯片的功能主治1. 替米沙坦酯片的简介替米沙坦酯片,属于一种血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂,是一种高效的抗高血压药物。

替米沙坦酯片通过抑制血管紧张素的活化来放松血管,从而使血压降低,有效预防并治疗高血压等心血管疾病。

2. 替米沙坦酯片的功能主治替米沙坦酯片在临床应用中具有以下功能主治:2.1 降低血压•替米沙坦酯片可以有效地降低血压。

它通过阻断血管紧张素Ⅱ受体来减少外周血管阻力,放松血管平滑肌,降低血管紧张素Ⅱ对肾脏的收缩作用,从而使得血管舒张,血压下降。

2.2 预防心脏疾病•替米沙坦酯片能够显著降低心脏病发作的风险。

它可以减少心脏负荷,降低心肌收缩的阻力,改善心脏功能,预防心脏病的发生。

2.3 防治肾脏疾病•替米沙坦酯片具有保护肾脏的作用。

它可通过降低肾小球滤过压和肾小管压力来延缓肾功能的进一步恶化,减少蛋白尿和尿酸的排泄,保护肾脏功能。

2.4 改善心血管功能•替米沙坦酯片对心血管功能具有改善作用。

它能够减少冠状动脉阻塞,增加心肌血流量,改善心肌灌注,提高心肌供氧能力,从而改善心血管功能。

2.5 预防脑血管疾病•替米沙坦酯片可以降低脑血管病发作的风险。

它通过降低血压、减少动脉粥样硬化斑块的形成,预防脑血管病的发生,降低中风的风险。

3. 使用替米沙坦酯片的注意事项使用替米沙坦酯片需要特别注意以下事项:•使用前应咨询医生的指导,按照医生的建议合理用药。

•替米沙坦酯片为处方药物,必须在医生的处方下使用。

•不可随意停药,应根据医生的指导定期复诊。

•使用替米沙坦酯片期间应遵循健康饮食,限制高盐高脂饮食,保持适当运动。

•孕妇、哺乳期妇女和儿童慎用替米沙坦酯片。

•使用替米沙坦酯片可能会出现一些副作用,如头晕、乏力、胃肠道反应等,如有不适应立即停药并告知医生。

总结替米沙坦酯片是一种有效的抗高血压药物,具有降低血压、预防心脏疾病、防治肾脏疾病、改善心血管功能和预防脑血管疾病等多种功能主治。

在使用替米沙坦酯片时需注意咨询医生指导,按照医生的建议合理用药,并遵循健康饮食和适当运动,同时注意可能出现的副作用并及时告知医生。

血管紧张素II受体拮抗剂的临床应用青岛大学医学院附属心血管病医院(青岛266071)吕晓冰,,曹广智血管紧张素II受体拮抗剂(ARB ),是继血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI )之后的对高血压、动脉硬化、心肌肥厚、心力衰竭、糖尿病肾病等具有良好作用的新一类作用于肾素-血管紧张素系统(RAS)的重要药物。

与ACEI比较,它作用于RAS的末端受体水平,更充分、更直接、更具选择性地阻断ARS,且不具有干咳、血管神经性水肿等副作用。

随着循证医学证据的不断更新,ARB的临床应用日趋广泛。

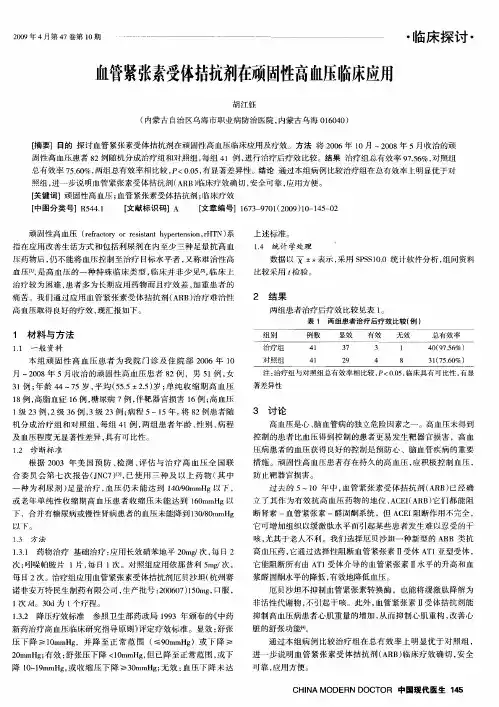

1、ARB类药物的药代动力学特点临床常用的ARB有氯沙坦(Losartan)、缬沙坦(Valsartan)、厄贝沙坦(Irbesartan)、替米沙坦(Telmisartan)、坎地沙坦(Candessartan)、依普沙坦(Eprosartan)等,其药代动力学特点见表1。

表1.ARB类药物的药代动力学特点特点氯沙坦缬沙坦厄贝沙坦替米沙坦坎地沙坦依普沙坦需转化为活性代谢产物是否否否是否生物利用度(%)30 25 60-80 40-60 15 13 终末半衰期(h)6-9 6-9 11-15 -24 5-9 5-9食物影响C MAX↓AUC↓C MAX↓,AUC↓无C MAX↓无C MAX↓,AUC↓蛋白结合率(%)99.8 94-97 90-92 >99.5 >99 98经胆汁清除(%)65 79 80 98 40 90经肾脏清除(%)35 21 20 2 60 10用药剂量及方案(mg/d)50-100 80-160 150-300 40-80 4-16 600-12001 ARB的基础特征几乎所有AngII 的生理作用均是通过细胞表面膜受体介导完成的。

目前已知的AngII 受体亚型有AT1 、AT2、AT3、AT4 4 种,后两种的研究较少。

AT1受体主要分布在人体血管、心脏、肾脏、脑、肺及肾上腺皮质,其主要生理效应是介导血管和心肌收缩、垂体激素和醛固酮分泌、水钠重吸收及细胞增殖肥大等。

AT2主要分布于人胚胎组织,少量分布于成人的心、脑、肾、肾上腺、生殖器官,其生理效应与AT1 相反,有调节细胞凋亡、血管扩张、生长抑制作用。

目前认为AngII 的生理作用均是由AT1受体介导的,因为细胞膜表面的AT1结合位点显著多于AT2 ,约 4 : 1 。

RAS包括循环RAS 即经典途径和局部RAS ,局部RAS属于自分泌和旁分泌系统,包括局部转换酶的存在——"糜酶通路"。

ARB 通过阻止AngII 与AT1 受体结合,从而在受体水平阻断AngII 的生理效应。

消除了JG 细胞合成释放肾素的反馈抑制作用,使AngII 和肾素合成增加,与AT2受体结合增多,AT2受体介导的生理效应增加,同时避免了如ACEI 抑制缓激肽和P 物质的降解导致的非剂量相关性干咳和血管神经性水肿。

现有的ATII 受体拮抗剂均系选择性AT1受体拮抗剂(ARB),其A T1: AT2的作用比值在1000 倍以上。

ARB 可分为三类:(1) 二苯四咪唑类:以氯沙坦(Losartan,络沙坦,商品名科素亚,杭州默沙东制药有限公司生产) 为代表,还有伊贝沙坦(Irbesartan,厄贝沙坦,商品名安博维,杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司生产)、坎地沙坦(Candessartan)等;(2) 非二苯四咪唑类:以Arbesartan 为代表,还有B1AR-2771 等;(3) 非杂环类:以缬沙坦(Valsartan,商品名代文,北京诺华制药有限公司生产)为代表。

目前国内应用较多的是氯沙坦、缬沙坦,其次是伊贝沙坦和替米沙坦(Telmisartan,商品名美卡素,上海勃林格殷格翰药业有限公司)。

2 抗高血压作用研究表明,氯沙坦50~100mg/d 、缬沙坦80~160mg/d、伊贝沙坦75-225mg/d、替米沙坦40-80mg/d 对1、2级原发性高血压(EH)的降压幅度等同于β受体阻断剂、氢氯噻嗪、钙拮抗剂如控释硝苯地平及氨氯地平、ACEI 如依那普利。

Goldberg等[1]、Weber等[2]研究认为,长期使用氯沙坦具有缓慢的降压作用,更适合老年人EH血压波动较大的病人。

1、2级EH患者的血压昼夜曲线与正常人类似,有节律性的变化,呈双峰一谷的杓型,其节律的维持与体力、脑力活动、交感神经平衡、压力感受器敏感性及血管活性物质如内皮素、AngII 等因素有关。

昼夜节律消失易导致脑卒中、左心室肥厚等靶器官损害[3]。

氯沙坦可维持正常的血压昼夜节律[4]。

交感神经系统激活是EH的一个特殊特征,其在心血管结构变化中起到重要作用。

ARB可抑制AngII的促去甲肾上腺素释放作用,而降低交感活性,改善交感神经系统和血管内皮功能,使血压平稳下降[5]。

单江等[6]研究证实,伊贝沙坦75~150mg/d 对1、2级EH有较好的降压疗效,降低收缩压和舒张压谷/峰比值大于50%,每日一次即能达到24h平稳降压的作用。

替米沙坦40-80mg/d能有效的降低EH患者血压,与治疗前相比,收缩压和舒张压分别降低了18.4mmHg和14.6mmHg。

在服药2周时即能显著降低血压,在4周左右能达到持续、稳定的降压效果,这与该药竞争性的与AT1结合达到降压作用的机制有关。

总之,ARB在降压的同时可维持正常的血压昼夜节律及改善交感神经功能,更能有效控制血压,减少靶器官损害。

3 肾脏保护作用肾损害是EH常见的并发症之一,EH早期即可发生肾血管收缩,它是肾血管损害的前提和促进者,长期服用降压药物,通过降低肾血管阻力可起到肾保护作用。

1998年国际高血压治疗协作组织的研究表明,血压控制在139/83mmHg能有效防止高血压导致的器官损害。

动物实验显示,ARB对血流动力学的影响与ACEI 相似[7]。

Toto 等[8]评价氯沙坦对不同程度肾功能不全的EH 患者的降压疗效的安全性,其肌酐清除率、肾小球滤起率(GFR)、肾血流量(RPF)均维持稳定。

蛋白尿是肾脏早期损害的重要指标之一,减少蛋白尿对延缓肾脏病变的发展有益。

Steen[9]等比较氯沙坦和依那普利对糖尿病肾病的作用,在减轻蛋白尿的作用方面效果相同。

季洪赞等[10]在氯沙坦对老年EH患者尿白蛋白排泄量(UAER )与内生肌酐清除率(Cr- C )的影响研究中发现,氯沙坦口服后具有较长的半衰期和恒定的血药浓度,通过拮抗AngII受体扩张出入球小动脉,使肾小球血流量保持相对恒定,有效松弛系膜细胞,改善肾小球基底膜通透性,从而使GFR、肾小管重吸收功能增加,使UAER减少以及Cr-C提高[1,11]。

系膜细胞是肾小球形态和功能的重要组成部分。

在病理情况下,肾小球系膜细胞的异常增殖可以导致细胞外基质合成增加,形成肾小球硬化。

动物实验证实,ARB及ACEI对改善肾小球的硬化的作用相似,并且发现ARB有可能具有独特的改善肾间质纤维化,延缓肾小球硬化进展的作用。

文晖等[12]研究表明,缬沙坦可下调转化生长因子-β表达,减少糖蛋白、胶原等细胞外基质蛋白的表达和沉积,延缓肾脏肥大过程。

4 对心血管肥厚的作用RAS是涉及内环境稳定,调控机体血压,影响EH病理生理学改变的重要心血管调节系统[13]。

其中AngII能强效地收缩血管,增加心肌收缩力,刺激醛固酮和加压素分泌,促进心脏和血管生长。

当AngII水平升高时,它与存在于血管、心脏、脑等组织上的AngII受体亚型AT1结合,一方面,它促进动脉血管的收缩及血管平滑肌的增殖,使血管张力增加,血压增高;另一方面,它可在三磷酸肌醇和甘油二酰酯的作用下,激活蛋白激酶C,使一些必需的转录因子磷酸化,促发转录和合成新的收缩蛋白,促使心室肥厚。

因此AngII有促生长因子作用,能使心血管细胞增生,组织重塑,导致靶器官功能障碍。

虽然ARB使血浆和组织中AngII水平升高,但ARB选择性阻滞了AngII与AT1受体的结合,故可阻断这一病理生理过程,抑制心血管细胞增生防止血管和心室肥厚。

Chan等[14]研究表明,氯沙坦对老年EH 患者有良好的疗效,能有效的逆转左心室肥厚。

杨霆等[15]观察到ARB对EH大鼠(SHR)的心脏重量和心肌细胞横径与心肌湿重和体重比值均有明显下降。

刘成伟等[16]观察发现,替米沙坦不仅能有效降低血压,同时还能显著降低EH左室肥厚(LVH)患者的舒张期室间隔厚度、舒张期左室后壁厚度和左室重量指数,且与治疗前相比A/E比值明显下降,说明该药能逆转LVH,并能改善患者的左室舒张功能。

EH病人在早期即潜在舒张功能异常,此阶段心脏尚无形态学改变,只要减轻后负荷,减低室壁张力,心脏舒张功能将获得改善。

脉冲多普勒测定二尖瓣口血流速度是非创伤性评价左室舒张功能的良好指标[17]。

张天成等[18]的观察发现,EH患者小剂量比索洛尔合并氯沙坦治疗6个月后左室舒张早期流速峰值(PE)和舒张早期流速积分明显增高,舒张晚期流速峰值(PA)明显降低,PA/PE显著下降,表明小剂量比索洛尔合并氯沙坦治疗可明显改善左室舒张功能。

5 对血管重构和内皮功能的影响动物试验发现,ARB可逆转动脉的内皮功能障碍、改善冠脉血流并防止粥样硬化板块形成。

临床研究发现,氯沙坦与雷米普利一样可改善非胰岛素依赖性糖尿病以及高血压患者的内皮功能。

AngII与AT1受体结合后,引起血管收缩。

此结合被ARB阻断后,AngII与AT2受体结合,引起内皮细胞释放一氧化氮(NO),而NO的释放可抗粥样硬化;此外,AngII 与AT2受体的结合还可刺激超氧化离子产生而起保护作用。

AngII与炎症有重要的联系,它与AT1受体结合后,依赖于NADPH氧化酶产生O2-,刺激平滑肌细胞、巨噬细胞合成IL-6,引起动脉内的粥样斑块的炎症,使斑块破裂。

此外,AngII还增加脂质的氧化,使纤维帽的压力增加,使斑块易于破裂。

ARB阻断AngII与AT1的结合,使AngII介导的炎症消失,有利于斑块的稳定。

ARB预防动脉硬化的形成和进展优于ACEI,可能将被ONTARGET (Ongoning Telmisartan Alone and incombination with Ramipril Global Endpoint Trial)研究所证实。

6 对内源性纤溶活性和凝血系统的影响血管内皮细胞能分泌多种活性物质,如分泌组织性纤溶酶原激活因子(t-PA)和纤溶酶原激活抑制因子(PAI-1)等。

内源性纤溶系统活性主要反映循环中的t-PA和PAI-1水平[19]。

t-PA和PAI-1主要来源于血管内皮细胞,PAI-1的另一个主要来源是血小板,但仅占活性的3%~5%[20]。

受损的血管内皮细胞可释放PAI-1[21]。

高血压是损害动脉内皮功能的重要因素之一。