抗充血性心力衰竭药

- 格式:doc

- 大小:1.37 MB

- 文档页数:37

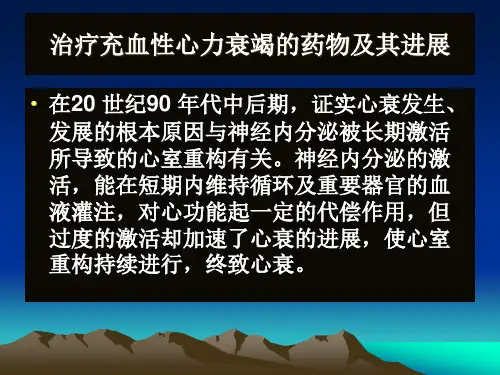

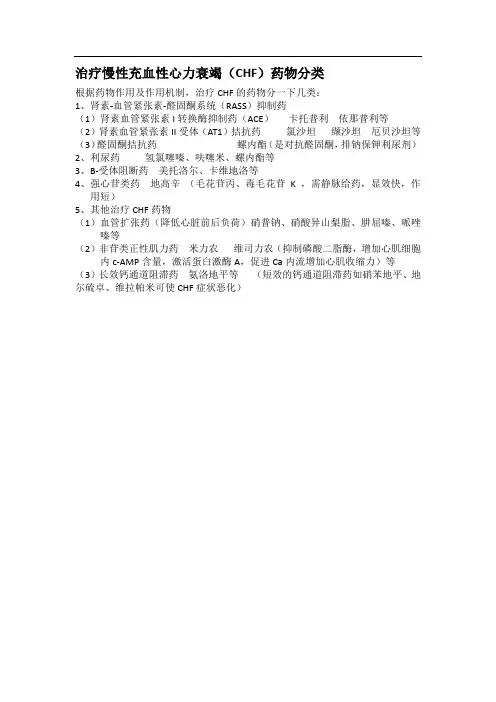

治疗慢性充血性心力衰竭(CHF)药物分类

根据药物作用及作用机制,治疗CHF的药物分一下几类:

1、肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RASS)抑制药

(1)肾素血管紧张素I转换酶抑制药(ACE)卡托普利依那普利等

(2)肾素血管紧张素II受体(AT1)拮抗药氯沙坦缬沙坦厄贝沙坦等(3)醛固酮拮抗药螺内酯(是对抗醛固酮,排钠保钾利尿剂)

2、利尿药氢氯噻嗪、呋噻米、螺内酯等

3、B-受体阻断药美托洛尔、卡维地洛等

4、强心苷类药地高辛(毛花苷丙、毒毛花苷K ,需静脉给药,显效快,作

用短)

5、其他治疗CHF药物

(1)血管扩张药(降低心脏前后负荷)硝普钠、硝酸异山梨脂、肼屈嗪、哌唑嗪等

(2)非苷类正性肌力药米力农维司力农(抑制磷酸二脂酶,增加心肌细胞内c-AMP含量,激活蛋白激酶A,促进Ca内流增加心肌收缩力)等(3)长效钙通道阻滞药氨洛地平等(短效的钙通道阻滞药如硝苯地平、地尔硫卓、维拉帕米可使CHF症状恶化)。

第二十五章抗慢性充血性心力衰竭药【内容提示及教材重点】慢性或充血性心力衰竭(CHF)是指在适当的静脉回流下,心脏排出量绝对或相对减少,临床上以组织血液灌流不足及肺循环和(或)体循环淤血为主要特征的一种综合征。

在心肌功能改变的同时,伴有心肌结构和多种内分泌功能异常。

抗慢性充血性心力衰竭药不仅要有效地改善心功能,还强调逆转心肌重构,纠正内分泌功能异常。

治疗CHF药物一线用药有:肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)抑制药(包括ACEI、AT1拮抗药和抗醛固酮药)、利尿药、β受体阻断药、强心苷。

其它治疗CHF的药物还有:非强心苷类正性肌力药(儿茶酚胺类和磷酸二酯酶抑制药)和钙拮抗药。

(一)RAAS抑制药ACEI通过抑制RAS,使AngII减少,缓激肽水平增多而调节CHF时神经内分泌功能;降低血管阻力、室壁肌张力和舒张末压,增加心输出量而改善血流动力学;抑制心肌细胞增生和纤维化,提高心肌和血管的顺应性而抑制心肌肥厚及血管重构;是治疗CHF的首选药,能明显降低CHF死亡率。

AT1拮抗药抑制RAAS传统途径和旁路途径,更彻底阻断了AngII。

但长期治疗CHF不如ACEI,多用于不耐受ACEI的心衰患者。

抗醛固酮药(常用药:螺内酯)比ACEI更能有效地抑制醛固酮产生,常与ACEI合用,避免负反馈激活RAAS;是继ACEI和β-R拮抗剂后第三个能降低CHF死亡率的药物。

(二)利尿药降低心脏的前、后负荷,消除或缓解静脉充血及其所引发的水肿。

(三)β受体阻断药:常用美托洛尔卡维洛尔(不能无限推广)。

阻断了β-R持续激动时导致的信号转导通路的减敏;改善β受体对儿茶酚胺的敏感性,阻断肾上腺素能受体过度激活,抑制RAAS而减轻心脏的前后负荷,减少心肌耗氧量,逆转心肌重构。

(四)强心苷:常用药有洋地黄毒苷、地高辛、去乙酰毛花苷(西地兰)、毒毛花苷K。

体内过程与药物脂溶性和极性大小相关。

药理作用:1、正性肌力作用;2、对神经-激素的作用:抑制交感神经活性、增强迷走神经的活性;3、对心肌电理特性的影响:降低窦房结自律性、提高浦肯野纤维的自律性及缩短其有效不应期(ERP)、抑制房室结、减慢传导;4、对肾脏的作用:利尿作用。

第二十一章抗慢性心功能不全药【导学】学习目的与要求:1.掌握治疗充血性心力衰竭(CHF)药物的分类,强心苷类对心脏的作用、作用机制、中毒机制、临床应用及不良反应,扩血管药治疗CHF的机制。

2.熟悉肾素-血管紧张素-醛固酮系统抑制药、利尿药、β受体阻断药治疗CHF的基本作用原理与应用。

3.了解非苷类正性肌力药的作用和应用,以及中医药理论关于慢性心功能不全的治疗。

第一节概述心功能不全(cardiac insufficiency)是心脏泵血功能降低,以致在静息或一般体力活动的情况下,不能有效地将静脉回流的血液充分排出以满足全身组织代谢需要的一种病理生理状态及临床综合征。

临床上,根据发病急缓,可将其分为急性和慢性两型。

其中,慢性心功能不全,常有显著的静脉血液淤积,故又称充血性心力衰竭(congestive heart failure, CHF),是一种多原因多表现的“超负荷心肌病”。

在血流动力学方面表现为心脏不能射出足量血液以满足全身组织的需要。

心功能受几种生理因素的影响,如心收缩性,心率、前、后负荷及心肌氧耗量等。

CHF时收缩性减弱,心率加快,前后负荷增高,氧耗量增加。

CHF的病理生理学变化CHF主要的病理生理基础是心排出量的不足。

而心排出量不足除了心脏收缩性降低外,也可由心脏负荷加重引起。

(一)心肌功能变化CHF是各种心脏疾病导致的心肌受损,表现为左心、右心或全心功能降碍。

大多数患者以收缩性心力衰竭为主,心肌收缩力减弱,心搏出量减少,射血分数下降明显,组织器官灌流不足;收缩性心力衰竭者对正性肌力药物反应良好。

少数患者以舒张功能障碍为主,称舒张性心力衰竭,主要是心室的充盈异常,心室舒张受限和不协调,心室顺应性降低,心输出量减少,心室舒张末期压增高,体循环及(或)肺循环淤血,舒张性心力衰竭者射血分数下降不明显甚至可维持正常,用正性肌力药物疗效差。

极少数由贫血、甲状腺功能亢进、动静脉瘘等所致的心力衰竭,心搏出量并不减少甚或增髙,表现为高搏出量心力衰竭,该类患者用本章讨论的治疗心力衰竭的药物难于奏效。

心脏负荷加重分为:(1)后负荷(收缩期负荷)加重,即心室收缩时所需克服的排血阻力增加,可见于主动脉瓣、肺动脉瓣狭窄,高血压病肺动脉高压等。

(2)前负荷(舒张期负荷)加重,即心室舒张时所承受的容量负荷增加,可见于主动脉瓣或二尖瓣关闭不全所致的血液返流及全身性血容量增多(如甲状腺功能亢进、严重贫血、动静脉瘘等),使回心血量增加。

心脏具有丰富的储备力,能够及时调整功能强度以适应机体需要的变化。

当心脏负荷增加时,机体可通过心脏的代偿性扩张、心率加快和心肌肥大等使心排出量恢复正常或接近正常,以维持组织代谢的需要,此即心功能的代偿期(compensatory stage)。

当心排出量的减少超过代偿的限度时,即为失代偿期(in compensatory stage)。

如发生感染、过度劳累、心律失常、输血输液过多过快、冠状动脉供血不足等,都可加重心脏负荷或病变,导致代偿不全,表现出一系列临床症状。

CHF的临床症状可因其发病原因不同而有差异:(1)高血压、二尖瓣关闭不全可致左心室负荷过重,首先出现左心衰竭,左心室输出量减少,左心瘀血。

左心衰竭的临床表现主要为肺循环瘀血的症状和体征,如呼吸困难、咳嗽、肺水肿等。

(2)肺动脉高压可使右心室负荷过重,导致左心衰竭。

右心衰竭的临床表现主要为体循环瘀血的症状和体征,如水肿、内脏瘀血肿大、颈静脉怒张、严重发绀等。

最终导致全心衰竭而出现左、右心衰竭的症状和体征。

(二)心脏结构变化CHF发病过程中,心肌处于长期的超负荷状态,心肌缺血、缺氧、心肌细胞能量生成障碍,心肌过度牵张,心肌细胞内Ca2+超载等病理生理改变引发心肌细胞肥大、心肌细胞凋亡、心肌细胞外基质(extracellular matrix, ECM)堆积,胶原量增加,胶原网破坏,心肌组织纤维化等形态学改变称重构(remodeling),表现为心肌肥厚、心腔扩大、心脏的收缩及舒张功能障碍。

CHF时神经内分泌及β-肾上腺素受体信息转导系统的变化近年发现CHF时既有心调节机制的变化,也有心β-肾上腺素受体信息转导系统的变化。

表现如下:1.交感神经系统激活这是CHF发病过程中早期的代偿机制,是一种快速调节。

患者交感神经活性增高,血中去甲肾上腺素浓度升高,从而使心肌收缩性增高,心率加快,血管收缩以维持血压,这都起到代偿作用。

久后心肌氧耗量增加,后负荷增加,心工作加重,反使病情恶化,形成恶性循环。

2.肾素-血管紧张素-醛固酮系统(renin-angiotensin-aldosterone system RAAS)激活这一系统对循环的调节较为缓慢。

CHF症状明显的患者血浆肾素活性升高,血中血管紧张素Ⅱ(AngⅡ)含量升高。

RAAS的激活将强烈收缩血管,久之也将造成恶性循环。

醛固酮(aldosterone)增多促进水肿,AngⅡ还能促进去甲肾上腺素的释放,加重发病过程。

3.精氨酸加压素分泌增加 CHF轻症患者血中精氨酸加压素浓度已有升高,能促使外周血管收缩,既有利地维持血压,又不利地恶化病情,可能参与了CHF 晚期的发病过程。

4.血液及心肌组织中内皮素(endothelin, ET)增多 CHF时多种刺激因素如低氧、氧自由基、AngⅡ等都能使心内膜下心肌以自分泌、旁分泌方式产生内皮素,产生强烈收缩血管作用和正性肌力作用。

内皮素还有明显的促生长作用而引起心室重构。

5.其他内源性调节的变化心房利钠肽(atrial natriuretic peptide, ANF)有排钠利尿、扩张血管、拮抗RAAS活性等作用。

轻度、重度患者血中ANF含量增多,可能有缓解病情的功效。

前列腺素E2、I2也是重要的内源性血管扩张物质,在CHF患者血中其浓度增高,也起到缓解发病过程的作用。

内皮依赖性松弛因子(endothelium derived relaxing factor, EDRF),即一氧化氮(nitric oxide, NO),能明显扩张血管。

实验性心衰犬体内EDRF减少。

内皮素在CHF患者体内含量增多,可能参与血管收缩过程,但二者确切的发病学意义,尚待研究。

6.心细胞β1-受体的密度下降 CHF患者心肌细胞的β1-受体由占心肌肾上腺素受体的70%~80%降为50%,即β1-受体下调,这是受体长期与较高浓度去甲肾上腺素相接触的结果,也是使心免受过量Ca2+负荷之害的一种保护机制。

CHF时β1-受体与G蛋白脱偶联,兴奋性Gs量减少,抑制性Gi量增多,同时腺苷酸环化酶活性下降,细胞内cAMP含量减少,但G蛋白和腺苷酸环化酶的变化是原发还是继发也待研究。

从上述多种调节机制和β1-受体信息转导系统的变化来看,现较重视CHF 发病中的神经内分泌因素。

对于CHF的治疗,除了治疗原发病外,目前广为采用的是以改善心脏功能为主的综合治疗法。

治疗药物主要为强心苷类,也包括非强心苷类正性肌力药及用于降低心脏负荷的药物。

正常:心衰:治疗CHF药物的分类:根据药物的作用及作用机制,治疗CHF的药物可分为以下几类:1.强心苷类药地高辛等。

2.肾素-血管紧张素-醛固酮系统抑制药①血管紧张素Ⅰ转化酶抑制药:卡托普利等。

②血管紧张素Ⅱ受体(AT1)拮抗药:氯沙坦等。

③醛固酮拮抗药:螺内酯。

3.利尿药氢氯噻嗪、呋塞米等。

4. β-受体阻断药美托洛尔、卡维地洛等。

5.扩血管药硝普钠、硝酸异山梨酯等。

6.非苷类正性肌力药米力农、维司力农等。

7.中药类生脉注射液、参附注射液等。

第二节强心苷强心苷(cardiac glycosides)是一类选择性作用于心脏,增强心肌收缩力的药物,主要用于治疗慢性心功能不全。

【来源及化学】强心苷来源于植物如紫花洋地黄和毛花洋地黄,所以又称洋地黄类(digitalis)药物。

其他植物还有康毗毒毛旋花、羊角拗、夹竹桃、铃兰、冰凉花等。

动物药蟾酥中也含有强心苷。

强心苷有一级苷、二级苷之分,前者天然存在于植物中,提取过程中经水解失去乙酰基和糖成为二级苷。

常用的一级苷有毛花苷丙(lanatoside C),二级苷有地高辛地高辛(digoxin)和洋地黄毒苷(digitoxin)。

强心苷由糖和苷元(配基)结合而成。

苷元由甾核与一个不饱和内酯环构成,糖的部分除葡萄糖外,都是稀有的糖如洋地黄毒糖等。

甾核上C3、C14、C17位都有重要取代基。

C3位β构型的羟基是甾核与糖相结合的位点,脱糖后此羟基转为α构型,苷元即失去作用;C14必有一个β构型羟基,缺此则苷元失效;C17联结β构型的不饱和内酯环,此环若是饱和或被打开,就会减弱或取消苷元作用。

强心苷加强心肌收缩性的作用来自苷元,苷元的结构特征对其活性的影响至关重要。

糖则能增强苷元的水溶性,增强对心肌的亲和力,延长其作用,一般以三糖苷作用最强。

【药理作用】各种强心苷的药理作用基本相同,只是作用的强弱、起效的快慢、持续的时间长短有所不同。

1.加强心肌收缩力(正性肌力作用,positive inotropic effect)在治疗剂量下,强心苷能选择性地作用于心脏,加强心肌收缩性,表现为心肌收缩时张力的提高和心肌缩短速率的提高。

这是对心肌的直接作用,因在离体乳头肌和体外培养的心肌细胞,强心苷也有作用。

心肌收缩增加,使每搏输出量增加;心肌缩短速率提高,使心动周期的收缩期缩短,舒张期相对延长,有利于静脉回流和增加每搏输出量。

强心苷在心功能不全患者和正常人心脏都具有正性肌力作用,但只增加前者的心输出量,而不增加后者的心输出量。

因为在心功能不全的患者,心肌收缩力减弱,心输出量降低,导致交感神经张力增强,外周阻力增高。

强心苷增强心肌收缩力的作用反射性降低交感神经张力,外周阻力下降,加上舒张期延长,回心血量增加,终致心输出量增加。

但在正常人,强心苷有收缩血管提高外周阻力的作用,限制心输出量的增加,且无更多的回心血提供来增加心输出量。

2.减慢心率(负性频率作用,negative chronotropic effect)强心苷减慢心率的作用主要表现在心功能不全而频率加快的病人中。

心功能不全时,心搏出量减少,通过压力感受器反射性提高交感神经功能,兴奋窦房结,引起心率加快。

这是一种代偿性反应。

但心率加快超过一定限度时,则舒张期过短,回心血量减少,反而限制心输出量的增加。

强心苷加强心肌收缩力,增加心输出量,前述反射减弱或消失,交感神经张力降低,从而减慢心率。

强心苷减慢心率的作用对心功能不全的病人是有利的,因心率减慢可延长舒张期,增加静脉回流,有利于提高心输出量,也可使心脏得到更充分的休息和冠脉供血。

3.对心肌电生理特性的影响强心苷对心肌电生理的影响随用药剂量、心肌部位、心肌状态等情况不同而异。

治疗量强心苷增强心肌收缩力,反射性兴奋迷走神经,减慢房室结的传导速度,此作用能被阿托品所取消。