曹丕篡汉的牌坊:《受禅表》

- 格式:docx

- 大小:9.77 KB

- 文档页数:2

曹丕称帝时说了8个字,揭穿中国历史最大的谎言,欺骗世人两千年公元220年,一代枭雄曹操去世,嫡子曹丕即位。

曹丕即位后不久,便萌生了代汉自立的野心,当年11月,他登上受禅台,接受汉献帝刘协的禅让,即皇帝位改朝换代。

这时,志得意满的曹丕突然和大臣们说了这样一句话,不经意间道出中国历史上最大的谎言。

他说:“尧舜之事,吾知之矣。

”所谓尧舜之事,就是指尧帝在年老时禅位给舜。

传说在三皇五帝时代,天下为公,部落首领去世前,不传位给儿子,而是传给贤德的人,人们称之为禅让,尧传位给舜便是如此。

这是一种看似美好的政治制度,两千年来被儒生们大肆吹捧。

然而,也有学者提出,尧舜禅让这段美好的政治佳话,是儒生出于政治目的制造的谎言。

尧舜禅让真相,可能是血淋淋的政治厮杀。

根据《史记》记载,尧帝年老的时候,有人推荐他的儿子丹朱即位,尧帝不同意,最后通过部落联盟会议传位于舜。

尧死后,舜作为合法继承人应该即位,然而舜为人谦让,想把位置让给尧的儿子丹朱。

可诸侯们都不理睬丹朱,而是朝拜舜,舜只好继承尧的位置。

舜晚年,又效仿尧,传位给禹。

如此看来,这真是一段政治佳话,尧开明,舜谦让,多么圣贤的一对君王。

然而,多本比《史记》更早的史料却不是这样记载,如出土于西晋年间的魏国史书《竹书纪年》却有这样的记载:“昔尧德衰,为舜所囚”;“舜囚尧于平阳,取之帝位”。

;“舜放尧于平阳”;“舜囚尧,复偃塞丹朱,使不与父相见也”。

在这里,舜的位置根本不是尧禅让,舜反倒成了一个篡位者。

这些零星的记载,意思大概是说尧帝晚年,舜将其囚禁于平阳,然后将尧帝的儿子丹朱囚禁,不让他于尧见面,从而取代尧的帝位。

除了《竹书纪年》,法家代表人物韩非子在其著作《韩非子·说疑》中也说过这件事,“舜逼尧,禹逼舜,汤放桀,武王伐纣,此四王者,人臣弑其君者也,而天下誉之”,意思是说,舜、禹、汤、武王都是以下犯上夺取君位,而天下人却称赞他们,这无疑从侧面体现出,舜帝的德位并不是禅让,而是篡夺。

曹魏风三国情许昌行征文许昌是三国胜地,曹魏故都,三国文化的重要发祥地, 小编收集了曹魏风三国情许昌行征文,欢迎阅读。

第一篇:曹魏风三国情许昌行中国是历史上的一个文明古国,它历史悠久,出现了许许多多的文明城市,许昌就是其中的一个。

许昌是三国胜地,曹魏故都,三国文化的重要发祥地,是国家命名的“三国文化之乡”、“陶瓷文化之乡”、“蜡梅文化之乡”、“烟草文化之乡”。

魏国魏黄初二年(221年),魏文帝曹丕以“魏基昌于许”,改许县为“许昌”。

东汉末年建安元年,曹操至东汉京都洛阳迎汉献帝,迁都许都许县(今河南许昌东),汉朝末代都城。

三国时期,许昌为魏五都之一。

许昌的旅游资源丰富,尤其是曹魏文化堪称一绝。

著名景点有:曹丞相府、汉魏故城、受禅台、春秋楼、灞陵桥、毓秀台、射鹿台等。

曹丞相府是曹操处理军国大事的地方,奠定曹魏霸业的屯田令和求贤令都在这里诞生。

据史料记载,曹操于建安年间迎汉献帝于许昌,进位丞相,挟天子以令诸侯,加九锡,封魏王。

后曹丕篡汉,曹氏府第由相府而王府,复又演变为皇宫。

灞陵桥,这是关羽辞曹处。

首先映入眼帘是一组关羽辞别曹操的浮雕,园中树木葱笼,一条河道穿公园而过,桥东有高大的关羽塑像,关羽面东持刀立马于桥头,甚雄壮。

这就是富有三国情义的许昌。

第二篇:曹魏风三国情许昌行我的家乡在许昌,许昌是三国胜地,曹魏故都,三国文化的重要发祥地, 是国家命名的“三国文化之乡”、“陶瓷文化之乡”、“蜡梅文化之乡”、“烟草文化之乡”。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢魏文帝曹丕是怎样篡权的?曹丕篡权事件简介

导语:220年十月,汉献帝宣布退位并将皇位“禅让”给曹丕。

曹丕的亲信华歆率领文武百官联名上书,劝汉献帝把帝位让给魏王曹丕。

为了保住性命,汉

220年十月,汉献帝宣布退位并将皇位“禅让”给曹丕。

曹丕的亲信华歆率领文武百官联名上书,劝汉献帝把帝位让给魏王曹丕。

为了保住性命,汉献帝不得不把皇帝的玉玺交给曹丕。

曹丕故作推辞,在“三让”之后才“答允”接受。

220年十月二十九日,曹丕登坛受禅称帝,立国号为大魏,史称曹魏,改元黄初,改雒阳为“洛阳”,定都于此。

曹丕是为魏文帝,并尊曹操为太祖武皇帝。

220年十一月一日,曹丕封业已退位的献帝为山阳公。

至此,历时一百九十余年的东汉正式结束,三国时代的魏朝正式建立。

至此,历12帝,195年的东汉王朝名实俱亡。

曹丕篡汉事件经过

和平交接

曹丕当魏王后的祥瑞简直不胜枚举:黄龙、凤凰、麒麟、白虎、甘露、醴泉、奇兽,无奇不有,是自古以来最美好的。

谁知曹丕的答复竟然是断然拒绝,他下令道:“当年周文王已占有天下三分之二,还向商朝称臣,得到孔子的赞叹,周公实际上已经行使了君主的职权,完成使命后还是归还给成王,我的德行远远不如这两位圣人,像许芝这些话,我怎么敢听呢?这些话使我心里害怕,手发抖,字都写不成,意思表达不清,我要辅佐汉室治理天下,功成后交还政权,辞职还乡。

”

可是大臣们丝毫不理会曹丕的态度,曹丕越是“谦虚”,大臣们越是起劲地劝进,他们劝进的表章连篇累牍,多得数也数不清。

东汉朝廷

生活常识分享。

昔者,汉室衰落,天下大乱,诸侯并起,英雄逐鹿。

至光武皇帝,顺应天命,力挽狂澜,平定四海,恢复汉室,成就中兴之业。

然自光武之后,国运虽盛,然君权日衰,权臣当道,朝政日非。

至东汉末年,天下大乱,豪杰并起,天下三分,天下大乱,民生凋敝,百姓疾苦。

此时,曹操崛起,雄才大略,辅佐汉室,平定中原,威震华夏。

曹操之子曹丕,承父之业,继续扩大基业,开疆拓土,使曹魏政权日益强大。

然而,曹丕之心,早已不似其父,对汉室忠心,渐生篡位之心。

延康元年,魏王曹丕召集群臣,议定禅让之事。

曹丕曰:“朕承父业,经营四方,百姓安宁,天下大治。

然朕思之,汉室衰落,天下无主,朕欲禅让帝位,以安定天下。

”群臣听后,纷纷跪拜,曰:“吾等愿随大王,共谋天下。

”于是,禅让之事,得以顺利进行。

同年四月,曹丕正式登基,受禅为帝,改国号为魏,是为魏文帝。

汉献帝被迫退位,成为山阳公。

曹丕受禅,天下震动,诸侯纷纷效仿,纷纷上表称臣,天下大定。

曹丕受禅之后,励精图治,广纳贤才,推行仁政,使曹魏政权日益稳固。

曹丕本人,亦才华横溢,文学造诣颇深,有《典论》等传世之作。

然而,曹丕虽为明君,然其心机深沉,手段残忍,多疑善妒,朝中大臣,多有不满。

魏文帝在位期间,虽然国力强盛,然天下大势,已渐成三国鼎立之势。

曹丕虽欲一统天下,然力不从心,最终未能实现其宏愿。

延康七年,魏文帝病逝,享年四十有二。

其子曹叡继位,是为魏明帝。

曹丕受禅,标志着东汉王朝的终结,曹魏政权的崛起。

然而,受禅之事,亦引发后世诸多争议。

有人认为,曹丕受禅,是顺应天命,合乎人心;有人认为,曹丕受禅,是篡位夺权,有悖于忠臣之道。

无论如何,曹丕受禅,已成为中国历史上的一段佳话,流传千古。

今人回顾曹丕受禅,不禁感叹:英雄造时势,时势造英雄。

曹丕之所以能够受禅,既有其个人才能,又有其时代背景。

在那个乱世,只有像曹丕这样的人才,才能成就一番伟业。

然而,受禅之事,亦警示后人:君王应以仁德为本,以民为天,方能成就千秋伟业。

昔汉室衰微,天下大乱,群雄并起,逐鹿中原。

曹操崛起于乱世,以雄才大略,平定中原,成为一代枭雄。

曹丕,字子桓,曹操之子,自幼聪颖,才识过人,深得曹操宠爱。

曹操临终前,将曹丕托付于诸葛亮,希望他能辅佐曹丕,共同治理国家。

曹操病逝后,曹丕继位,是为魏文帝。

然而,曹丕野心勃勃,欲篡汉自立。

他深知,篡汉之事非同小可,若不除掉阻碍,难以成事。

于是,曹丕开始密谋篡汉。

首先,曹丕收买汉献帝身边的宦官,使其在皇帝面前说曹操的坏话,离间曹操与汉献帝的关系。

接着,曹丕利用手中的权力,打压异己,排除异己势力。

他提拔亲信,安置亲信于要职,以确保自己的地位稳固。

与此同时,曹丕暗中派遣使者,游说各方势力,争取支持。

他承诺,若能篡汉成功,将分封土地,给予丰厚赏赐。

于是,不少地方势力纷纷响应,表示愿意支持曹丕篡汉。

然而,曹丕篡汉之路并非一帆风顺。

汉献帝身边的忠臣们,如荀彧、贾诩等人,对曹丕篡汉之事坚决反对。

他们力挽狂澜,试图阻止曹丕篡汉。

然而,曹丕势力庞大,荀彧、贾诩等人难以抵挡。

终于,在黄初元年(220年),曹丕篡汉成功。

他迫使汉献帝禅让,自己登基称帝,国号魏,年号黄初。

汉献帝被迫退位,成为魏国的傀儡皇帝。

这场篡汉之变,史称“黄初之变”。

曹丕篡汉后,为了巩固政权,他采取了一系列措施。

首先,他重用贤能,选拔人才,以充实自己的势力。

其次,他整顿朝纲,严惩贪污腐败,以树立自己的威信。

此外,他还推行一系列改革,使国家逐渐走向繁荣。

然而,曹丕篡汉之举,也引起了一些人的不满。

他们认为,曹丕背叛了汉室,是国家的罪人。

在这场篡汉之变中,无数忠臣良将被迫害,国家陷入了动荡。

总之,曹丕篡汉是我国历史上的一次重大政治变革。

这场变革,既展现了曹丕的雄才大略,也暴露了其野心勃勃的一面。

尽管曹丕篡汉后,国家逐渐走向繁荣,但他篡汉之举,却给后人留下了深刻的教训。

后世子孙,应以此为鉴,铭记历史,珍惜和平。

三国诗词《曹丕禅汉》原文及赏析(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗歌散文、原文赏析、读书笔记、经典名著、古典文学、网络文学、经典语录、童话故事、心得体会、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poetry and prose, original text appreciation, reading notes, classic works, classical literature, online literature, classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc. if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!三国诗词《曹丕禅汉》原文及赏析【导语】:两汉经营事颇难,一朝失却旧江山。

曹丕文学作品

曹丕(187年-226年),三国时期曹魏的第二位皇帝,也是曹操的长子。

曹丕以文学才华闻名于世,他的作品涵盖了诗歌、散文、赋等多种文体。

以下是曹丕的一些代表性文学作品:

1.《徐干诔》:这是曹丕创作的一篇长篇纪传体散文,用以颂扬徐干的忠诚和贤能。

该文描写了徐干在曹操权谋之中的重要作用,以及他在满足国家利益和个人追求之间的艰难抉择。

2.《过杨仪碑》:这是一首曹丕创作的七言诗,描绘了杨仪在赤壁之战中临危不乱、勇敢无畏的形象。

诗中表达了曹丕对杨仪的景仰和对自己在政治上的追求。

3.《与建成公诗》:这是曹丕写给曹冲的一首诗。

诗中曹丕表达了对曹冲的爱护和培养,以及对他未来前途的期望。

这首诗展示了曹丕作为父亲的情感和作为皇帝的期望。

4.《和陈琳赋》:这是曹丕创作的一篇赋,用以赞美陈琳的才华和德行。

赋中描绘了陈琳的学识广博、才智卓越,以及他在政治上的忠诚和务实。

该赋展示了曹丕对陈琳的赞美和对贤臣的追求。

这些作品展示了曹丕在文学方面的才华和造诣,同时也体现了他对历史人物和政治境遇的思考和感慨。

这些作品不仅具有艺术价值,也反映了曹丕作为皇帝和文学家的双重身份。

曹丕篡位:中国史上最搞笑的“禅让剧”,太可乐了!东汉末年,曹操到后来虽然据有天子之实,但名义上却还是汉朝的丞相,是汉朝封的一个魏王。

曹操死后,曹丕继位,仍是汉丞相和魏王。

但这小子显然不甘心只做个有实无名的主子,所以就组织一批人,导演了一出“禅让剧”,然后名正言顺当上了皇帝。

而他的这一出“禅让剧”,堪称历史搞笑之最。

剧情从左中郞将李伏拍马屁开始。

李伏上表对曹丕说,有一叫姜合的人“长于内学”(谶纬之学,也就是今天说的神人预言),称孔子《玉版》上说“定天下者,魏公子桓”。

李伏并说自己早就想“宣说此意”,只因时机未到不敢乱说,而现在曹丕继承王位后出现很多祥瑞之兆,所以才敢说出来。

曹丕听后,下令“以示外”,就是让天下人都知道孔子曾预言他“定天下”,以及他继位后出现许多祥瑞的事儿。

这其实就是做舆论,造声势。

当然,这个时候曹丕没忘自谦,将功劳归于先王曹操。

“薄德之人,何能致此,未敢当也;斯诚先王至德通于神明,固非人力也。

”这话说得够动听了吧?挺动人的。

“以示外”的效应很快出现,第二幕开启。

这一幕登场的人多,刘廙、辛毗、刘晔、桓阶、陈矫、陈群等近臣,一起到曹丕跟前说,他们都读了李伏表中所言之事,非常赞成李伏的话,并说尧、周武王、汉高祖刘邦、光武帝刘秀得天下时都出现祥瑞,而曹丕继位后也出现祥瑞,并且远多于古,以此暗示曹丕得天下实乃天意。

曹丕这时还是以谦虚应对,表示不相信,说“事有似是而非者,今日是矣”,而听了古人的事,反感到自己“不德”。

但尚书仆射把这事向群臣宣告,肯定是曹丕授意。

第三幕最滑稽。

太史丞许芝闪亮登场,说自己扒了所有古典,找到很多条汉亡而魏继的预言,并一一列举,比如《春秋玉版谶》中说“代赤者魏公子”(赤指汉,五行学认为汉为火德);《春秋佐助期》中说“汉以蒙孙亡”,这是说汉朝现在的皇帝童蒙愚昏,所以灭亡;《孝经中黄谶》中说“日载东,纪火光,不横一,圣聪明,四百之外,易姓而王”,“曹”的隶书就是“日”上两个“东”,“不横一”就是“丕”;《易运期》中说“鬼在山,禾女连,王天下”……总之很多啦,反正这家伙不管从哪里搞来的这些书,目的只有一个,证明曹丕当皇帝是天意,并说自己是史官,说出这些完全是职责所在。

魏文帝受禅,陈群有戚容文言文翻译

原文

魏文帝受禅,陈群有戚容。

帝问曰:“朕应天受命,卿何以不乐?”群曰:“臣与华歆服膺先朝,今虽欣圣化,犹义形于色。

”

注释

受禅:指曹丕接受汉献帝禅让而称帝。

华歆:《德行》篇已有介绍。

曹操召华歆为议郎,后任尚书令、御史大夫。

建安十九年(214)秉承曹操意旨领兵入宫收杀皇后伏氏,灭其族。

曹丕即帝位后,迁为司空。

服膺先朝:指不忘汉朝。

两人都当过汉朝的臣子,要表示不忘汉室之恩。

翻译

魏文帝接受禅让称帝后,陈群脸上有忧愁的神色。

文帝问他:“朕顺应天命当了这个皇帝,你为何不悦?”陈群回答:“臣和华歆曾经都在前朝为官,如今虽然欣喜能得到圣上教化,可是缅怀过去的心情还是难以避免,不小心流露在了脸上。

”。

曹丕废汉称帝的典故讲了什么孙权杀了关羽后,怕刘备来报复,干脆与曹操修好,劝他早点当皇帝。

曹操一直把汉献帝控制在手中,要废掉他让自己做皇帝还不容易?但他考虑到汉朝有个正统的名义,自己把皇位夺过来有人会心中不服,所以宁肯自己不当皇帝,如果将来条件成熟,就让儿子当皇帝,自己只称魏王。

魏王曹操有二十几个儿子,他最宠爱的是曹丕和曹植两个,他想在他们中间选一个立为太子。

曹丕从小在军营中长大,跟着父亲南征北战,十岁不到就已经会骑马射箭,并且在父亲的影响下,对于诸子百家、古今经传也有较深的研究。

曹植小时候就聪明过人,才华横溢,长大后精通文学,是当时有名的诗人。

曹操在立谁为太子这个问题上,一直犹豫不决。

他打心底里喜欢才华出众、激情澎湃的曹植,他曾经多次当面试探过曹植是否真有才华,结果曹植都能出口成章、下笔成文。

曹操就准备将曹植立为太子,但是不少大臣反对说:“自古以来,王位理应传给长子,若传给次子的话将会引起朝中混乱不安。

”曹操听了,觉得也有道理,就暂时把这事搁了下来。

曹丕虽然文才也不错,但无论是才气还是名气都比不上曹植,因此他一直对曹植嫉妒在心,尤其是听说父王有立曹植为太子的念头之后,更是想尽办法在父王面前贬低曹植,抬高自己。

他利用曹植爱喝酒的弱点,背地里做手脚,让曹植误了带兵出征的大事,从而使曹操对曹植产生了不满;他还在曹操面前表现出自己的忠厚仁爱,处处讨曹操欢心。

渐渐地,曹操就觉得曹植虽有才华,但不及曹丕宽厚仁慈,再加上一些大臣受曹丕的指使,在曹操面前替他说好话,因此,曹操就立了曹丕为太子。

曹操死后,曹丕继位,做了魏王和丞相,掌管大权。

但是,曹丕心里还是害怕曹植会跟自己争夺王位,处心积虑找了个借口把曹植抓了起来,向他兴师问罪。

曹丕的母亲卞太后不愿看到兄弟残杀,赶紧替曹植求情。

曹丕无法违抗母命,就另想办法刁难曹植。

曹植知道曹丕一向对自己有敌意,现在曹丕继承了王位,更不知会出什么花招来整治自己。

因此他被带进宫后,始终低着头,一语不发,心里七上八下的。

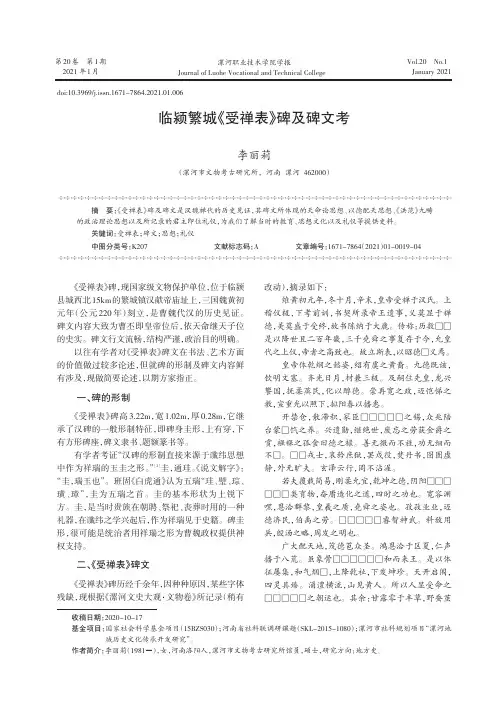

浅谈《公卿将军上尊号碑奏》与《受禅表》书法的艺术价值作者:包艺音来源:《文艺生活·下旬刊》2016年第07期摘要:《受禅表》碑与《公卿将军上尊号奏》均为三国魏黄初元年(公元220年)刻立,两通石碑为汉魏之际曹丕为取代汉献帝正式建立曹魏政权而筑坛受禅这一大事而立的碑,是魏国的庙堂巨制。

但关于作者未有准确记载。

两碑隶书用笔刚健遒劲,结体方正、端庄凝重、章法严谨,是汉末隶书的代表作之一。

关键词:《受禅表》;《公卿将军上尊号奏》;钟繇;书法艺术中图分类号: J292.1 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2016)21-0076-01一、关于《公卿将军上尊号碑》与《受禅表》的作者《受禅表》,三国魏黄初元年(公元220年)刻立,高3.22米,宽1.02米,厚0.28米,圭形,上有碑穿额题篆书阳文"受禅表"三字。

碑文22行,每行49字,字1寸2分,隶书阴镌。

《公卿将军上尊号奏》,三国魏黄初元年(公元220年)刻立。

高3.32米,宽1.02米,厚0.32米,有穿,额题纂书阳文“公卿将军上尊号奏”,碑文隶书,32行(后10行刻于碑阴),行49字,有不少字残毁。

两碑均未署作者姓名。

南朝梁代书家庾肩吾在《书品》中有这样一段话:“锺天然第一,功夫次之,妙尽许昌之碑,穷极邺下之牍。

”①庾肩吾对钟繇有极高的评价,可见当时钟繇的地位很高,并且在许昌留有碑刻。

王澍跋《韩敕造孔庙礼器碑》称:“今之谈汉碑者,稍前必以归之蔡邕,稍后必以归之钟繇”。

②“汉必蔡邕,魏必钟繇”现象,即东汉碑多归于蔡邕所书,三国之魏碑多归于钟繇所书。

现在我们所能看到的钟繇的书迹包括具有争议的大致有:《公卿将军上尊号奏》、《受禅表》、《乙瑛碑》、《荐季直表》、《贺捷表》、《尚书宣示表》、《力命表》、《还示帖》、《长风帖》等。

关于隶书,《乙瑛碑》刻于东汉永兴元年(公元153年),钟繇生于元嘉元年(公元151年),可碑之时钟繇年方两岁,所以关于碑文“后汉锺太尉书”为后人添加无疑。

曹丕简介篇一:曹丕简介【作者简介】曹丕(187-226),字子桓,曹操的儿子。

公元二二○年代汉称帝,即历史上所说的魏文帝。

曹丕继承其父曹操的事业,在经营国家、发展中原地区的生产方面,也起了一定的进步作用;但他维护豪族利益,建立了所谓「九品中正法」,为自此以后四、五百年间腐朽反动的士族门阀制度开了头,在历史上的作用是很坏的。

曹丕与其父曹操、其弟曹植都喜爱文学,都是建安时期文学方面的积极创作者和热心提倡者。

曹丕诗文的风格悲婉凄清、低回纤弱。

《文心雕龙》曾说「魏文之才,洋洋清绮」,沈德潜曾说「子桓诗有文士气」,大约都是指的这个意思。

总的说来,他作品的思想内容和艺术成就不如其父与其弟。

但就论说文而言,曹丕的成就比其弟曹植为高,有名的《典论·论文》是我国文学批评史上最早的专篇著作。

曹丕的著作有辑本《魏文帝集》,诗歌注本以黄节的《魏文帝诗注》略为详备。

篇二:曹丕曹丕曹魏高祖文皇帝曹丕(187-226),字子桓,三国时期著名的政治家、文学家,曹魏的开国皇帝,公元220-226年在位。

沛国谯(今安徽省亳州市)人,魏武帝曹操与卞夫人的长子。

去世后庙号高祖(《资治通鉴》作世祖),谥为文皇帝,葬于首阳陵。

由于文学方面的成就而与其父曹操、其弟曹植并称为“三曹”。

人物简介魏文帝曹丕,魏朝开国皇帝。

字子桓,三国时期著名的文学家、诗人。

建安文学代表者之一。

是三国时代第一位皇帝,结束了汉朝四百多年统治。

汉中平四年(187年)冬,曹丕生于谯。

少有逸才,广泛阅读古今经传、诸子百家之书。

年仅八岁,即能为文。

建安十六年(211年),为五官中郎将、副丞相。

建安二十二年(217年),曹丕运用各种计谋,在司马懿、吴质等大臣帮助下,在继承权的争夺中战胜了弟弟曹植,被立为王世子。

延康元年(220年),魏武帝曹操去世,世子曹丕继位为魏王、丞相、冀州牧,他积极调节曹氏与士族之间的矛盾,果断采纳陈群的意见,确立九品中正制,成功缓和了曹氏与士族的关系,取得了他们的支持,为称帝奠定基础。

20XX年曹丕篡汉的牌坊:《受禅表》曹丕篡汉的牌坊亦称《受禅碑》。

三国·魏隶书黄初元年(220)立。

纵270厘米,横140厘米,22行,行49字。

汉献帝延康元年(220)冬十月乙卯,逊位于魏王曹丕,丕随即登基称帝并改元大魏黄初。

十月辛未,刻立此碑以纪其受汉“禅让”之事。

《受禅表》与著名的《上尊号碑》并立于许昌南曹魏故城汉献帝庙中(其地在今古城村),庙久废。

《受禅表》与《上尊号碑》同为魏初巨制,不但具有重要的史料价值,书法亦久为世重,故自唐宋以来,迭经著录。

其结构方严整肃,用笔刚健斩截,意气雄伟排宕,且不失汉末名碑如《熹平石经》、《张迁》、《礼器》等骨气洞达、探穆渊雅的大家风范。

明郭宗昌《金石史》评其“书法同《劝进》,虽小远汉人,雍雍雅度,衫履自饰,亦复矫矫。

”赵崡亦谓此碑“隶法大都与《劝进》同”。

王世贞曰:“……。

余始喜明皇《泰山铭》,见此而恍然自失也。

汉法方而瘦,劲而整,寡情而多骨;唐法广而肥,媚而缓,少骨而多态。

汉如建安,晋三谢,时代所压,故自不可超也。

此语得评书三昧。

”(《石墨镌华》)从汉字字体的演变来看,汉末魏初之际,正是由隶变楷的过渡时期.魏初诸刻,承袭汉末《熹平石1/ 2经》、《鲜于璜》、《张迁》等碑遗绪,在笔法上更有新的突破.具体表现在落笔逆锋减少,而变之以单刀直入;收笔重顿后迅速提起使成方波,这已经是萌芽时期的楷书的一种特殊笔法。

前人对此己多有论及。

如清孙矿评《受禅表》和《上尊号碑》说:“二碑余皆有之,虽磨刓甚,然字犹半可识,真斩钉截铁手也。

……率更正书险折法,多从此变出。

”杨守敬《学书迩言》亦谓《孔羡》、《范式》、《上尊号》、《受禅表》“下笔如折刀头,风骨凌厉,遂为六朝真书之祖。

”与之稍晚的魏《王基碑》以及吴《谷朗碑》,则更进一步发展了这种“折刀头”的笔法,字形上亦更似后世的楷书了。

故前人论该碑开魏晋六朝楷书之先河,无疑是确当的。

此碑无书者姓名,唐刘禹锡说是王朗撰文,梁鹄书丹,钟繇镌刻,世谓之“三绝”(见唐韦绚《刘宾客嘉话》)。

[键入文字]

曹丕篡汉的牌坊:《受禅表》

受禅表

此碑亦称《受禅碑》。

三国魏隶书黄初元年(220)立。

纵270 厘米,横140 厘米,22 行,行49 字。

汉献帝延康元年(220)冬十月乙卯,逊位于魏王曹丕,丕随即登基称帝并改元大魏黄初。

十月辛未,刻立此碑以纪其受汉禅让之事。

《受禅表》与著名的《上尊号碑》并立于许昌南曹魏故城汉献帝庙中(其地在今古城村),庙久废。

《受禅表》与《上尊号碑》同为魏初巨制,不但具有重要的史料价值,书法亦久为世重,故自唐宋以来,迭经著录。

其结构方严整肃,用笔刚健斩截,意气雄伟排宕,且不失汉末名碑如《熹平石经》、《张迁》、《礼器》等骨气洞达、探穆渊雅的大家风范。

明郭宗昌《金石史》评其书法同《劝进》,虽小远汉人,雍雍雅度,衫履自饰,亦复矫矫。

赵崡亦谓此碑隶法大都与《劝进》同。

王世贞曰:。

余始喜明皇《泰山铭》,见此而恍然自失也。

汉法方而瘦,劲而整,寡情而多骨;唐法广而肥,媚而缓,少骨而多态。

汉如建安,晋三谢,时代所压,故自不可超也。

此语得评书三昧。

(《石墨镌华》)从汉字字体的演变来看,汉末魏初之际,正是由隶变楷的过渡时期.魏初诸刻,承袭汉末《熹平石经》、《鲜于璜》、《张迁》等碑遗绪,在笔法上更有新的突破.具体表现在落笔逆锋减少,而变之以单刀直入;收笔重顿后迅速提起使成方波,这已经是萌芽时期的楷书的一种特殊笔法。

前人对此己多有论及。

如清孙矿评《受禅表》和《上尊号碑》说:二碑余皆有之,虽磨刓甚,然字犹半可识,真斩钉截铁手也。

率更正书险折法,多从此变出。

杨守敬《学书迩言》亦谓《孔羡》、《范式》、《上尊号》、《受禅表》下笔如折刀头,风骨凌厉,遂为六朝真书之祖。

与之稍晚的魏《王基碑》以及吴《谷朗碑》,则更进一步发展了这种折刀头的笔法,字形上亦更似后世的楷书了。

故前人论该碑开魏晋六朝楷书之先河,无疑是确当的。

此碑无书者姓名,唐刘禹锡说是王朗撰文,梁鹄书

1。