论牌坊等级

- 格式:docx

- 大小:98.15 KB

- 文档页数:7

古徽州牌坊的等级和分类

古徽州牌坊如今被分为四个等级:一级、二级、三级和四级。

其中,一级牌坊是国家重点文物保护单位,二级牌坊是国家级文物保护单位,三级牌坊是省级文物保护单位,而四级牌坊是县级文物保护单位。

与此同时,古徽州牌坊还被分为三类,即祠堂牌坊、社稷牌坊和历史牌坊。

祠堂牌坊主要建于祖庙,用以祭奠祖先,多以宗室陈室和先人志石等示范先人崇敬守封等门第;社稷牌坊主要建于宗室祠坛社稷祠,以崇拜社稷为主;历史牌坊主要建于历史古迹遗迹等处,以纪念记忆历史古迹遗迹为主。

- 1 -。

在读侯幼彬的<中国建筑美学>,有一个疑问,就是如何区别牌坊与牌楼,从形体上来看,他们并没有太大的区别( 就是牌坊是石制的,而牌楼似乎都是木制),除此之外,就看不出.是不是从摆放的位置上来区别,还是……啊呀,都是些猜测,希望各位古建高手,给我解惑!陈老师说,坊无屋顶,楼有屋顶。

不过后来我想起来在绍兴那边似乎见过有屋顶的石牌坊,反正叫坊不叫楼,一下就又胡涂了。

不知是否和时代及地方有关呢?我知道北京和南京都有以牌楼为地名的,不知别的还有什么地方也这样?另外,昨夜睡前无事乱翻书,翻到张清常先生(语言学家)所著之《北京街巷名称史话-社会语言学的再探索》中,有一节谈到牌坊的,觉得挺有趣,摘来与诸位共享。

“。

“坊”字作为构成“牌坊”这个词的语素使用,不知“坊”与“牌”是怎样才会产生联系的。

我提出一项揣测请专家指正。

明朝坊之下有牌,牌之下有铺。

依坊之大小,人口之多少而计牌与铺的数目也有多有少,一坊之中或有牌与铺,或缺其一。

从上述史实看出“牌”乃是用于计算坊户籍的一个单位。

向更早的时代追溯,《宋史。

兵志》六“保甲”:“置牌以书其户数姓名”,这可能是牌用于民政的开始?。

就北京城的情况来说,从明朝记录当时街巷及户籍情况的资料开看,只有人口较稠密,户籍基层组织有牌,街道纵横的地区,才有牌坊。

明朝的街巷名称中只东城黄华坊有”牌房胡同“,北居贤坊有”牌坊“,只东城和西城由于牌坊同类的”单牌楼“、”四牌楼“(也就是现代的东单、东四、西单、西四);清朝则在前门大街北端(地处明朝南城)有”五牌楼“。

明朝中城北城人少,户籍基层组织没有牌,街巷地名也没有叫牌坊牌楼的。

我这样来解释”牌“和”坊(房)、楼“作为语素结合成语,或许不够圆满,但跟仅把”牌坊“看成一个词而解释他”带有封建性“相比,或者我的解释倒是从语言结构来谈问题的。

”这倒让我想起来,北京的单牌楼、四牌楼都是在重要的交通节点上的,单牌楼分别在宣武门大街、崇文门大街和长安街的交点上,四牌楼则分别在宣武门大街和阜成门大街的交点,以及崇文门大街和朝阳门大街的交点上。

石牌坊从形式上大致可以分为两类:一、“冲天式”,也叫“柱出头”式。

也就是说牌楼的间柱是高出了明楼的楼顶;冲天式的形式是非常多的,它有雕刻神兽的间柱也有。

二、“不出头”式。

这类牌楼的最高峰是明楼的正脊。

如果分得再详细些,可以每座牌楼的间楼和楼数多少为依据。

无论柱出头或不出头,均有“一间二柱”、“三间四柱”、“五间六柱”等形式。

顶上的楼数,则有一楼、三楼、五楼、七楼、九楼等形式。

在北京的牌楼中,规模最大的是“五间六柱十一楼”。

宫苑之内的牌楼,则大都是不出头式,而街道上的牌楼则大都是冲天式。

石牌楼是怎么进行分类的?石牌楼在古代发展的就比较成熟了,在用于表彰功勋、纪念、装饰、标识和导向等方面的一种建筑物,在古代它建于宫廷、寺院、寺庙、道观、陵墓、祠堂、衙署和比较重要的街道路口等地方比较多一些,在现代石牌楼的应用更是增加了不少一些广场、公园、园林、景区、大院、村口、山底等地方。

那么石牌楼的分类标准都有哪些那?一、石牌楼按形式进行划分石牌楼按照形式可以划分为“冲天式”石牌楼和“不出头式”石牌楼。

所谓冲天式石牌楼也叫“柱出头”式牌楼。

它是牌楼的间柱高出明楼楼顶的;所谓“不出头”式牌楼是明楼的楼顶石牌楼的最高峰。

二、石牌楼按间楼数和楼数划分石牌楼按照间楼数可以分为一间二柱的单门石牌楼、三间四柱的三门石牌楼、五间六柱的五门石牌楼、七间八柱的七门石牌楼等,楼顶的楼数也是石牌楼的一个划分标准,有一门一楼石牌楼、一门三楼石牌楼、三门三楼石牌楼、三门五楼石牌楼、五门五楼石牌楼、五门七楼石牌楼等等。

三、石牌楼按建造意图划分石牌楼如果是安装建造意图可以划分为功德牌坊、贞节道德牌坊、标志科举成就牌楼、标志牌楼等,这是比较普遍的一种分法,其他的划分方式比如张玉舰的中国牌坊的故事就将石牌楼分成六种:庙宇牌楼、功德牌楼、百岁牌楼、节孝牌楼、标志牌楼、陵墓牌楼。

北京的牌楼从结构上分可分为六类:第一类是木牌楼,这类牌楼数最多。

其地下部分用柏木桩,称地丁。

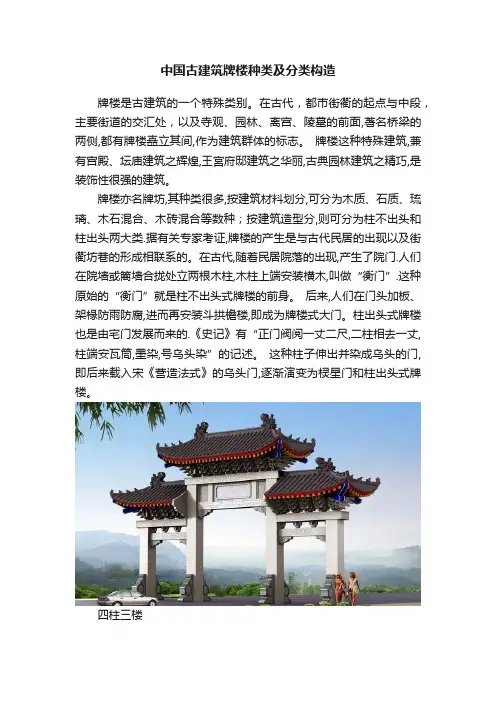

中国古建筑牌楼种类及分类构造牌楼是古建筑的一个特殊类别。

在古代,都市街衢的起点与中段,主要街道的交汇处,以及寺观、园林、离宫、陵墓的前面,著名桥梁的两侧,都有牌楼矗立其间,作为建筑群体的标志。

牌楼这种特殊建筑,兼有宫殿、坛庙建筑之辉煌,王宮府邸建筑之华丽,古典园林建筑之精巧,是装饰性很强的建筑。

牌楼亦名牌坊,其种类很多,按建筑材料划分,可分为木质、石质、琉璃、木石混合、木砖混合等数种;按建筑造型分,则可分为柱不出头和柱出头两大类.据有关专家考证,牌楼的产生是与古代民居的出现以及街衢坊巷的形成相联系的。

在古代,随着民居院落的出现,产生了院门.人们在院墙或篱墙合拢处立两根木柱,木柱上端安装横木,叫做“衡门”.这种原始的“衡门”就是柱不出头式牌楼的前身。

后来,人们在门头加板、架椽防雨防腐,进而再安装斗拱檐楼,即成为牌楼式大门。

柱出头式牌楼也是由宅门发展而来的.《史记》有“正门阀阅一丈二尺,二柱相去一丈,柱端安瓦筒,墨染,号乌头染”的记述。

这种柱子伸出并染成乌头的门,即后来载入宋《营造法式》的乌头门,逐渐演变为棂星门和柱出头式牌楼。

四柱三楼四柱三楼四柱三楼柱出头牌楼四柱三楼柱出头牌楼作为牌楼雏形的宅门(衡门和乌头门),最初只起分隔院落及供宅人出入的作用。

后来,又从宅门中分离出来,建于街巷入口,成了古时划分民居区域的坊巷标志。

牌楼的规制和作用,是随时代的发展而不断变化的,最初,它作为宅门出现时规制既小,构造也很简陋;发展为里坊门之后,规制根据需要增大,构造也较其前身复杂,建筑材料亦由木制一种而发展成为木,石或砖木混合等多种。

一些重要街坊门或带纪念性的牌坊在木,瓦、石、彩画工艺上更加讲究,牌楼的间数,也依据需要由单间增至三间、五间等等。

随着时间的推移,有的牌坊几乎完全丧失了它作为宅门,坊门的原始作用,成为一种纯装饰性或纯标志性建筑。

六柱五楼柱出头牌楼四柱三楼柱出头牌楼四柱五楼柱不出头牌楼(一)、柱出头式木牌楼柱出头式木牌楼,有二柱单间一楼,二柱冲天带跨楼,四柱三间三楼,八柱五间五楼等数种.其中有代表性的四柱三间三楼和二柱冲天带跨楼两种!二柱三楼柱不出头牌楼四柱三楼柱出头牌楼四柱三楼柱出头牌楼四柱三楼柱出头牌楼1.四柱三间三楼柱出头牌楼平面呈一字形,四根柱,中间两根中柱,两侧两根边柱。

浅谈中国古代牌坊牌坊是古代官方的称呼,老百姓俗称它为牌楼。

作为中华文化的一个象征,牌坊的历史源远流长。

据考察分析,牌坊在周朝的时候就已经存在了,《诗·陈风·衡门》:“衡门之下,可以栖迟。

”《诗经》编成于春秋时代,大抵是周初至春秋中叶的作品,由此可以推断,“衡门”至迟在春秋中叶即已出现。

衡门是什么呢?当时是以两根柱子架一根横梁的结构存在的,旧称“衡门”也就是我们现在所说的牌坊的老祖宗。

其实牌坊与牌楼是有显著区别的,牌坊没有“楼”的构造,即没有斗拱和屋顶,而牌楼有屋顶,它有更大的烘托气氛。

但是由于它们都是我国古代用于表彰、纪念、装饰、标识和导向的一种建筑物,而且又多建于宫苑、寺观、陵墓、祠堂、衙署和街道路口等地方,再加上长期以来老百姓对“坊”、“楼”的概念不清,所以到最后两者成为一个互通的称谓了。

牌坊在古时候其实就是一个门的称谓,但是到什么时候确定它为牌坊的呢,这要从唐代说起。

唐代,我国城市都采用里坊制,城内被纵横交错的棋盘式道路划分成若干块方形居民区,这些居民区,唐代称为“坊”。

坊是居民居住区的基本单位,“坊”与“坊”之间有墙相隔,坊墙中央设有门,以便通行,称为坊门。

后来因为门没有太大的作用,所以就只剩下现在这种形式,于是老百姓逐渐地称这种坊门为牌坊。

牌坊的种类从建筑样式和风格上分,牌坊大体分南、北两大派。

南派牌坊秀丽精巧,尤其是徽式、苏式、桂式牌楼,高挑的檐角显得淑女气十足;北派牌坊则受京城皇族影响,大多为宫廷建筑,显得凝重粗犷;如果按材质分,牌坊分为四大类:石坊、砖坊、木坊、水泥坊;如果按名称分有功德牌坊、忠正牌坊、功名牌坊、官宦名门牌坊、孝子牌坊、贞节牌坊、仁义慈善牌坊、百岁寿庆牌坊、历史纪念牌坊、学宫书院牌坊、文庙武庙牌坊、衙署府第牌坊、地名牌坊、会馆商肆牌坊、陵墓祠庙牌坊、寺庙牌坊、名胜古迹牌坊等。

这些牌坊主要起着褒奖教育、炫耀标榜、纪念追思、风俗展示、装饰美化、标识引导等作用牌坊之最最多的城市:北京曾建各式知名牌坊三百多座,现仍有百余座古牌楼傲然屹立在各景点,目前北京还有新建牌楼百余座。

《论牌坊的文化意义以及内涵(下)》摘要:由于立牌坊能让人“美名远扬”、“流芳百世”因此,常被用来旌表褒奖功臣、良将、贤士、科甲俊才、节妇、孝子、善人、义士等,“学而优则仕”、“荣华富贵”、“青云直上”、“官运亨通”、“流芳百世”等等,这些在封建社会中人们所追求的人生理念,在牌坊上得到了充分的体现,松、鹤、龟、麒麟、荷花、荷叶、牡丹、如意等具有象征意义的动物、花卉和器物也常被刻绘在牌坊上,表达长寿、幸福、健康、吉祥、如意等丰富内涵(上接)11期第130页三、牌坊的社会功能1、是旌表褒奖功能。

由于立牌坊能让人“美名远扬”、“流芳百世”因此,常被用来旌表褒奖功臣、良将、贤士、科甲俊才、节妇、孝子、善人、义士等。

2、是道德教化功能。

牌坊从一定意义上来讲即是封建礼教和封建道德的一个象征性建筑符号,是封建道德礼教的物化。

3、是空间分界功能。

牌坊的树立,限定并收缩了空间,赋予了空间某种意义。

通过树立牌坊,将一个区域的空间划分为两个或几个部分,既划定了空间,又营造了气氛,使人们每经过一座牌坊,不论从心理上还是物理上都会有另一番感觉,仿佛感到是进人了一个新的区域,新的空间,从而达到了空间分界的目的。

4、是情感承载功能。

古人立牌坊是一件极其隆重的事,不论哪一座牌坊,无一不蕴含和表达着人们的复杂情感,或缅怀,或表彰,或同情,或祝福,或敬仰,或崇拜,或颂扬,或仰慕,或哀悼,或引以为豪……从某种意义上来讲,每一座牌坊都是人们某一种或几种特定情感的物化。

5、是纪念追思功能。

牌坊虽属“建筑”之列,但它又与碑有相通之处,可以用以记载已发生过的有关事情,可以刻载坊主的姓名、科第、官爵、立坊人的姓名、科第、官爵及立坊的时间等文字,还可以刻载坊主的业绩、功勋、所获荣誉恩宠及对坊主的旌表、颂扬、纪念等方面的文字,因此立牌坊犹如树碑一样,常被人们用来表示对某一重大历史事件的纪念或对先贤或先人的纪念和追思。

6、是炫耀标榜功能。

牌坊多立于人们往来必经之处和热闹繁华的大庭广众之地,牌坊既能刻载文字,又形态优美,备受人们注目,是用以炫耀标榜的最好载体。

牌坊的分类牌坊的分类标准可以是建筑形制,也可以是功用。

牌坊源于坊门,坊门的基本功用是地方标志,坊门的表彰功用源于汉代的“榜其闾里”,当一个坊里内的人做了体现“嘉德懿行”对国家有意义的事情的时候,政府就会加以表彰,把褒扬的榜文悬挂在坊门之上,这个坊门就成了具有纪念作用的牌坊。

国家有了什么重要文告,坊门又成了告示牌。

到南宋以后,牌坊作为地方标志的作用消弱,其宗教、道德、褒扬等作用则得到极大发扬。

牌坊的类别很多,形式也多种多样,从功能上分,可以有以下几类。

宗教祭祀:用于宗教祭祀的牌坊主要是寺庙前的牌坊和陵墓神道牌坊。

香山卧佛寺牌坊榜文是“同参密藏”,牛街清真寺牌坊榜文“达天俊路”,表达的是人们的崇拜心情。

北京东岳庙前有琉璃牌坊,据说是明代万历年间,由宫中太监们集资建造的。

尽管历经了四百多年的风雨沧桑,但这座三间四柱七楼的牌楼依然保存完好。

牌楼正间上方的石匾宽2.8米,高0.9米,榜文南面是“秩祀岱宗”,北面是“永延帝祚”,既有地方标志,也有祝愿。

这类牌坊数量众多。

表彰忠臣孝子节妇义士:牌坊用于表彰忠孝节义等伦理道德,如孝义坊、忠义坊、贞节坊等,建立功名光宗耀祖也合乎中国道德标准,所以功名坊也可归入此类。

例如苏州天平山高义园牌坊,乾隆御赐,表彰范仲淹及其后人,还有安徽歙县忠烈祠牌坊。

广东中山“孝义坊”。

牌坊建于宋代,为表彰赤坎村阮与子割肋救父事迹而受朝庭恩准建造。

民国十三年(1924年)重建,牌坊正面为″孝义坊″,背面为“力孝遗芳。

北京文丞相祠牌坊。

明洪武九年(1376年),北平按察使为纪念这位南宋民族英雄,在文天祥被关监狱的旧址上建起了一座“文丞相祠”,并在府学胡同的两头各立了一座木牌坊,东口题“教忠坊”,西口题“育贤坊”。

衡山忠烈祠牌坊。

忠烈祠的正门是一座三拱单檐石牌坊,其后是标志性建筑“七七”纪念塔。

塔的造型为一大四小的五颗炮弹,象征着汉、满、蒙、回、藏五族共同抗日。

台北忠烈祠牌坊。

忠烈祠位于北安路上,为一传统中国式建筑,壮观而肃穆,于1969年落成,后有青山为伴,前有基隆河堤,经过圆环花圃时,可清晰看见“忠烈祠”大牌坊,旁有“成仁”、“取义”横题。

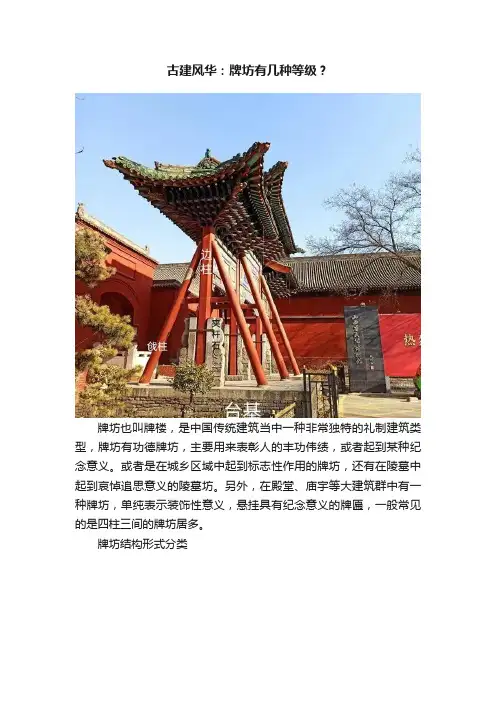

古建风华:牌坊有几种等级?牌坊也叫牌楼,是中国传统建筑当中一种非常独特的礼制建筑类型,牌坊有功德牌坊,主要用来表彰人的丰功伟绩,或者起到某种纪念意义。

或者是在城乡区域中起到标志性作用的牌坊,还有在陵墓中起到哀悼追思意义的陵墓坊。

另外,在殿堂、庙宇等大建筑群中有一种牌坊,单纯表示装饰性意义,悬挂具有纪念意义的牌匾,一般常见的是四柱三间的牌坊居多。

牌坊结构形式分类牌楼建筑从结构形式上分两类。

一种叫做不出头式,这类牌楼的最高峰是明楼的正脊,分为二柱一间一楼、二柱一间三楼、四柱三间三楼、四柱三间七楼等形式。

如上图:晋祠对越枋。

另外一类叫冲天式,别名柱出头式。

也分为一间二柱一楼、三间四柱三楼、六柱五间五楼等形式,这类牌楼的间柱要高出明楼楼顶的牌坊。

如图:太原文庙棂星门间和楼的定义所谓的“间”,就是由两根柱子所组成的空间称之为“间”。

太原文庙是四柱三间的建筑形式,因为是四根柱子,从而组成了三间,所以叫“三间四柱”。

所谓的“楼”是指有屋檐的部分,还是以太原文庙牌坊为例,一共有三个有屋檐的部分,中间最高的叫做“明楼”或主楼,两边低的部分叫做“次楼”。

所以叫3楼。

牌坊等级礼制类牌坊的等级分为四等,第一御赐牌坊,第二恩荣牌坊,第三圣旨牌坊和第四赐赠牌坊。

第一:御赐牌坊,由皇帝下旨国库出钱建造;第二:恩荣牌坊,由皇帝下旨地方出钱建造;第三:圣旨牌坊,由皇帝下旨,官员或乡绅自己出钱建造;第四:赐赠牌坊,皇帝口谕,还是官员或乡绅自己出钱建造。

根据材质和楼数等级划分,牌楼的材质有:木、石、砖、琉璃,其中以黄琉璃顶的牌楼等级最高。

楼层数为一、三、五、七、九的单数。

古代帝王以九为最尊贵的数字,所以楼数越高,开间越多,用材质越好,等级越高。

以北京国子监琉璃牌坊为例:四柱三间七楼,屋顶是金色琉璃瓦,主楼歇山顶,檐口下方是琉璃仿木结构的五彩斗拱,中间额枋上是乾隆皇帝亲自书写“圜桥教泽”匾额,次楼使用琉璃拼接的琉璃龙纹,下面基座使用汉白玉石,可以看出这个御赐牌坊等级非常高。

【徽派建筑】牌坊---查看往期精彩内容请点击上方蓝色【哲匠之家】订阅关注---走进徽州,最使人感到突兀和震撼的景致,是蓝天下寂寞站立的牌坊。

牌坊是与民居、祠堂并存的古建筑,共同构成徽州独具一格的人文景观,被誉为徽州“古建三绝”之一。

徽州牌坊种类很多,有功名坊、孝义坊、科第坊、百岁坊、贞节坊等。

其实在北京也有牌坊,但全国其他地区,却怎么也没有如此数量众多、建造华美的牌坊。

古徽州的牌坊很多,一座座牌坊,用徽州山里特有的花岗岩和青岗岩精雕细琢堆砌而成。

有的孤孤零零,突兀地架在村口街旁路边,有的相拥成群,在山野里耸立,一路比肩而去。

徽州的牌坊就其建造意图来说,大致可分为三类:标志坊、功德坊、科举成就坊。

这与徽商的发展、兴起以及程朱理学的发源、影响有着渊远流长、密不可分的关系。

据说,徽州原有牌坊1000多座,经过千百年来的风雨剥蚀、战乱损毁,现今尚存百余座。

歙县的许国石坊和棠樾牌坊群可谓是徽州牌坊的代表作.徽州牌坊,是宋明理学的化石,是用来旌表功德、标耀荣耀的。

特定的社会背景,酿造出特殊的人文现象。

古代牌坊,俗称牌楼,是划分自然空间的标志性建筑。

以石制为主,仿木结构。

起初只有单排立柱,后来才逐步发展为四柱、六柱,甚至八柱,是一种门洞式的建筑,故有四柱冲天式,八柱式,口字式等造型。

听导游讲,徽州的牌楼有四种等级,依次为御赐、恩荣、圣旨、敕建,从内容看牌坊又分为忠、孝、节、义坊。

中国牌坊的历史,最远可追溯到春秋战国时期。

其功能是作为街坊村落中的“门”而存在,称为“衡门”。

据考是从古代指路的华表演变而来。

后来,随着时代的变迁,又作为里坊的标志性建筑而存在。

隋唐时,称为“乌头门”、“棂星门”。

但那时,均有严格的等级限制。

《唐六典》规定,六品以上官员府第,才允许建“乌头门”。

宋代称其为“阀阅”,已有了旌表门第的意思。

宋后,由于政治的因素和工艺技术的发展,牌坊成为中国古代独特的建筑门类。

明清时,徽州人文荟萃,居高官者甚多,加之徽商财力雄厚,树牌立坊日益鼎盛,使这一地区的造坊工艺,变得愈来愈为精美考究。

牌坊的等级1、牌坊的起源牌坊在周朝的时候就已经存在了,《诗·陈风·衡门》:“衡门之下,可以栖迟。

”《诗经》编成于春秋时代,大抵是周初至春秋中叶的作品,由此可以推断,“衡门”至迟在春秋中叶即已出现。

衡门是什么呢?当时是以两根柱子架一根横梁的结构存在的,旧称“衡门”也就是说,门是牌坊的老祖宗。

牌楼也叫牌坊,汉族传统建筑之一。

最早见于周朝,最初用于旌表节孝的纪念物,后来在园林、寺观、宫苑、陵墓和街道均有建造,北京是中国牌楼最多的城市。

一种有柱门形构筑物,一般较高大。

旧时牌楼主要有木、石、木石、砖木、琉璃几种,多设于要道口。

汉代曰阙。

在城门外建阙台防洪。

阙上建观。

三国时期,曹操在宫廷外建坊,牌坊即坊门。

宋代以前,牌坊主要用于祭天、祀孔。

南宋以后,尤其是明清时期,用于表扬功德,旌表节烈的牌坊明显多起来并形成特色,“牌坊为明清两代特有之装饰建筑,盖自汉代之阙,六朝之标,唐宋之乌头门、棂星门演变形成者也。

……清代牌坊之制,亦与殿屋桥梁同,经工部定制做法[2],其形制以木构为主,木构以柱额构成假设干间,额上施斗拱,其上盖瓦顶,石牌楼仍以石模仿木牌楼者,因材料之不同,遂产生幽默迥异之比例”。

在民间,以徽州牌坊最为著名。

近现代,牌楼曾作为多届世博会中国馆的门面建筑,吸引了世人的视线。

其中1867年世博会中国馆牌楼使用木、竹和麦秆等材料,造型简单,令人赏心悦目;1876年美国费城世博会,中国馆以一座精心雕凿、涂饰的全木牌楼为正门,浓郁的民族特色吸引了参观者和各国参展官员;1900年巴黎世博会的中国牌楼外形仿造国子监琉璃牌楼,气势恢弘。

2、建筑形式从形式上分,牌楼只有两类。

一类叫"冲天式",也叫"柱出头"式。

顾名思义,这类牌楼的间柱是高出明楼楼顶的。

另一类是"不出头"式。

这类牌楼的最高峰是明楼的正脊。

如果分得再细一些,可以每座牌楼的间数和楼数的多少为依据。

中国古建筑各类牌楼大集锦牌楼导读牌楼是一种标志性、纪念性、装饰性很强的建筑,,牌楼的历史源远流长,每座牌楼都可以看作是当时历史事件的见证。

牌楼,留给我们的不仅仅是建筑,还是传统文化,值得我们去保护!本篇按照牌楼的建造意图、形式、材质等进行了分类。

下面我们一起去看牌楼吧!按照建造意图分按照建造意图划分:为四类:一类是功德牌坊二类是贞洁道德牌坊三类是标志科举成就的,多为家族牌坊四类为标志坊,多立于村镇入口与街上,作为空间段落的分隔之用功德牌坊贞洁道德牌坊家族牌坊标志坊按照建造形式按照形式划分:有两类一类叫“冲天式”,也叫“柱出头”式。

顾名思义,这类牌楼的间柱是高出明楼楼顶的;另一类“不出头”式。

这类牌楼的最高峰是明楼的正脊。

冲天式不出头式按照建造材质按照建造材质:可分为五类第一类是木牌楼第二类是琉璃牌楼第三类是石牌楼第四类是水泥牌楼第五类是彩牌楼木牌楼琉璃牌楼石牌楼彩牌楼水泥牌楼按照建造“间”“楼”如果把牌楼分得再详细些,可以每座牌楼的间楼和楼数多少为依据。

无论柱出头或不出头,均有“一间二柱”、“三间四柱”、“五间六柱”等形式。

顶上的楼数,则有一楼、三楼、五楼、七楼、九楼等形式。

二柱带跨楼柱出头牌楼二柱一间三楼柱不出头牌楼四柱三间三楼牌楼四柱三间冲天式牌楼按照地区划分按照建造地区划分:1.官式牌楼:是按皇家所规定的等级建造的牌楼。

2.是苏式牌楼:最大特点是角檐上翘夸张,吻兽千奇百怪。

3.徽式牌楼:多与砖墙连为一体,南方多雨潮湿,徽式牌楼以石坊为主。

4.晋式牌楼:指西北一带的牌楼,特点是楼顶很大。

5.滇式牌楼:指西南一带的牌楼,楼柱大多有侧墙,彩画题材艳丽、活泼。

6.粤式牌楼:指东南沿海一带的牌楼,那儿的牌楼不用戗杆,而是用擎檐柱立在楼柱的前后和左右官式牌楼苏式牌楼徽式牌楼晋式牌楼滇式牌楼粤式牌楼牌楼总结每座牌楼都可以看作是当时历史事件的见证。

牌楼,留给我们的不仅仅是建筑,还是传统文化,真的值得我们去保护!。

牌楼的分类和结构中国特色的建筑艺术精华——牌楼牌楼的形式多样,风格各异。

以牌楼的主要建筑材料类分类,大体有木牌楼、石牌楼、琉璃牌楼和彩牌楼等。

其他形式的牌楼虽然会有千变万化的创新,但万变不离其宗,古代的牌楼还是以木牌楼为蓝本。

现在的牌楼都已成为钢筋混凝土结构,虽然水泥已成为牌楼的主要建筑材料,但其外形仍是以木牌楼为基本模式。

牌楼既不是楼也不是门,而是一种为牌匾所建的独立建筑。

其结构主要由楼柱、楼顶、匾额、夹杆石、戗杆……等组成。

从用意来讲,牌楼可分为贞洁牌坊、功德牌坊、街牌坊、桥牌坊、山门牌坊……。

从牌楼的结构上分,有两柱一间、四柱三间、六柱五间等多种样式。

牌楼的楼顶,有一楼、二楼、五楼、七楼、十一楼的等等。

中国古建屋顶有几十种形式,北京牌楼的楼顶形式只采用了其中的三、五种。

一般为硬山式、悬山式、歇山式、庑殿顶……。

有些新建的牌楼在楼顶上也有所创新。

牌楼的间数和顶楼,绝大多数是奇数,古代人认为:奇数为阳,偶数为阴。

所以故宫的房子要建九千九百九十九间半,就连老百姓的四合院也要建单数的房间。

古代建塔的层数要单数,建造牌楼的间数当然也要成单数。

就连民居窗子下砌的坎墙,也规定必须是十三层青砖。

这与房屋结构的必然性无关。

其主要愿因还是与古代的阴阳理论有直接的关系。

四柱三间九楼垂花门式木牌楼是一种比较大型的牌楼,二十年前只是在史料上见到过图例,实物却没见过。

根据印象我画了张示意图,依然可以领略其雄姿。

木牌楼还有一种是“冲天柱式”的,这种牌楼的每根楼柱“冲”出脊外,柱顶覆以云罐(也叫毗胪帽)以防风雨侵蚀木柱。

古牌楼云罐有瓦制的,也有琉璃的,一般都有精美的图案。

到了清代,由于冲天柱式牌楼的高耸特点,很适于招揽顾客,这种牌楼几乎成了商店门脸的专用模式。

木牌楼无论式样如何变化,其结构大体具备以下构件:楼顶、斗拱、大小额枋、匾额和花板、铁挺勾、云罐雀替、楼柱、毗胪帽、夹杆石等。

大多书石坊也是“冲天柱式”的,它们的构件还有箍头、火焰、云头、云尾、抱鼓师、柱顶兽等等……。

中国古代建筑等级制度中国古代按建筑所有者的社会地位规定建筑的规模和形制。

这种制度至迟在周代已经出现,直至清末,延续了2000余年,是中国古代社会重要的典章制度之一。

从汉代以来,朝廷都颁布法令作出规定,如唐代的《营缮令》。

历代的规定大致如下:周代据先秦史料,周代王侯都城的大小、高度都有等级差别;堂的高度和面积,门的重数,宗庙的室数都逐级递降。

只有天子、诸侯宫室的外门可建成城门状,天子宫室门外建一对阙,诸侯宫室门内可建一单阙;天子宫室的影壁建在门外,诸侯宫室的影壁建在门内;大夫、士只能用帘帷,不能建影壁。

天子的宫室、宗庙可建重檐庑殿顶,柱用红色,斗、瓜柱上加彩画;诸侯、大夫、士只能建两坡屋顶,柱分别涂黑、青、黄色。

椽子加工精度也有等级差别。

汉代汉代除宫殿有阙外,重要官署和官吏墓前也可建阙:皇帝用三重子母阙,诸侯用两重,一般官吏用单阙。

皇帝宫殿前后殿相重,门前后相对,地面涂赤色,窗用青琐文;宫殿、陵墓可以四面开门。

其他王公贵族的宅、墓只能两面开门。

列侯和三公的大门允许宽三间,有内外门塾。

唐代据不完全的唐《营缮令》资料,唐制仅宫殿可建有鸱尾的庑殿顶,用重藻井;五品以上官吏住宅正堂宽度不得超过五间,进深不得超过九架,可做成工字厅,建歇山顶,用悬鱼、惹草等装饰;六品以下官吏至平民的住宅正堂只能宽三间,深四至五架,只可用悬山屋顶,不准加装饰。

从其他史料得知唐代城门也有等级差别:都城每个城门开三个门洞,大州正门开两个门洞,县城开一个门洞;城中道路宽度也分级别。

宋代宋代营缮制度限制更严。

除庑殿顶外,歇山顶也为宫殿、寺庙专用,官民住宅只能用悬山顶。

木构架类型中,殿堂构架限用于宫殿、祠庙;衙署、官民住宅只能用厅堂构架。

城市、衙署也有等级差别,国家特建祠庙也有定制,与一般有别。

明代明代建国之初,对亲王以下各级封爵和官民的第宅的规模、形制、装饰特点等都作了明确规定,并颁布禁令。

公、侯至亲王正堂为七至十一间(后改为七间)、五品官以上的为五至七间,六品官以下至平民的为三间,进深也有限制。

话说牌坊牌坊,楚州民间多称为“牌楼”,是封建时代经皇帝恩准表彰的纪念性建筑。

在古代,⽴牌坊被看作是⼀个家族或地⽅莫⼤的殊荣,因此,⽴牌坊也有严格的规定限制和等级区分。

功名坊,经地⽅官府审核批准后,由官⽅出资修建;贞节牌坊、仁义慈善牌坊、功德牌坊,经当地官府审查核实后逐级呈报,由皇帝审查恩准,或由皇帝直接封赠。

在等级划分上,帝王神庙、陵寝可⽤“六柱五间⼗⼀楼”,⼀般⾂民最多只能建“四柱三间七楼”。

牌坊的构造由坊楼、坊顶、坊额、坊眼、副额、抱⿎⽯、坊柱等组成。

牌坊上的坊眼注明牌坊是为谁、为什么事、由谁在什么时候建造等内容,副额、坊柱上的对联等⽂字内容是对主题的补充。

这些⽂字,是中国封建社会⼈们⼈⽣理念及封建礼教、传统道德观念的集中表现。

楚州牌坊建筑精巧细致,集雕刻、绘画、匾联和书法等多种艺术于⼀⾝,具有丰厚的⽂化内涵。

楚州素有“壮丽东南第⼀州”的美誉,物华天宝,⼈杰地灵,历史⽂化底蕴丰厚。

尤其是明清时期,楚州因其全国漕运、盐运的中⼼地位⽽繁盛⼀时。

当时,遍布楚州城乡的牌坊正是这段历史的真实见证。

牌坊按功能⼤体可分五类:⼀、褒扬科举仕进此类牌坊数量最多,如此多的牌坊说明了楚州历史上科举的兴盛。

明清两朝,楚州有进⼠200余⼈,举⼈700余名。

在这众多的进⼠中,状元、榜眼、探花三⿍甲齐全,其中还有“五世巍科”⼀门六进⼠的刘⽒家族,兄弟同科进⼠的李⽒兄弟,同试博学鸿辞的张⽒⽗⼦等。

历朝历科“⼗年寒窗苦读,⼀朝⾦榜题名”的进⼠、举⼈们⽴起了牌坊光宗耀祖,荣耀乡⾥,有状元沈坤、丁⼠美⽴的状元坊、状元楼坊、状元及第坊;有探花陈澜、蔡昂⽴的会元学⼠坊、探花及第坊、⽟堂学⼠坊等。

楚州城乡林⽴的进⼠坊、世科坊、经魁坊、夺锦坊、登⾦榜坊等褒扬科举仕进的牌坊在⽆声的诉说着此地⼈⽂的荟萃与教育的兴旺。

沈坤的状元坊毁于⽂⾰中,坊上刻有⼀副对联:“倚马成⽂,上马杀贼;国⼦祭酒,天⼦门⽣”,概括了他的⼀⽣。

沈坤于明嘉靖⼆⼗年⾟丑(1541年)中进⼠⼀甲第⼀名,钦赐状元及第。

解读中国古代牌坊的文化内涵、牌坊种类和牌坊的功能作用牌坊的演变过程牌坊又称牌楼,古名绰楔。

千百年来牌坊繁衍发展,不仅遍及华夏城乡,而且还远涉重洋,屹立于异国他乡的许多地方。

被视为中华文化的一个典型标识。

这种由两根柱子架一根横梁构成的,最简单最原始的门名为“衡门”。

“衡门,横一木于门上,贫者之居也。

”就其结构来讲,“衡门”无疑已具备构成牌坊的基本要素。

堪称牌坊的原始雏形,目前我们所看到的古代典籍中有关“衡门”的最早记载是《诗·陈风·衡门》“衡门之下可以栖迟”《诗经》编成于春秋时代,大抵是周初至春秋中叶的作品,由此可以推段:“衡门”至迟在春秋中叶即已出现。

这是牌坊发展的第一阶段,是牌坊孕育产生的胚胎期。

从春秋战国至唐代,我国城市都采用里坊制,城内被纵横交错的棋盘式道路,划分成若干块方形居民区。

这些居民区在隋代称为“里”,唐代称之为“坊”,里坊是居民居住区的基本单位。

“坊”与“坊”之间有墙相隔,坊墙中央设有门,以便通行,称之为坊门。

这种坊门起先只是像“衡门”那样由两根立柱架一根横木,柱侧安装可开合的门扇而构成的。

后来随着城市建设的毛繁荣人们对坊的建造也讲究起来,将产生于上古时代,这时已演化得形制赫然华贵的华表柱移植到坊门上来,出现了由两根高过门顶的高大华表柱中间连一至两根横梁,及门扇组合成一种新式样的门,称为“乌头门”。

宋以后,乌头门这名称日渐少用,而被被“棂星门”这一称呼取代。

因其华表柱远远高出额枋,呈冲天状。

后来便逐浙发展成冲天牌坊,成为牌坊最主要的形制。

尽管棂星门的形制,比普通坊门庄重美观,但仍不够华丽气派,于是人们又将春秋时即已经产生建造在宫殿、祠庙和陵墓前的阙的形制吸纳到坊门的形制中来,将具有优美造型、壮观气势的阙的楼顶移植到坊门上来。

在坊门的立柱上面也加盖了楼顶,从而使无顶的坊门久而之演变成了有瑰丽楼顶的屋宇式牌楼。

继而人们又将华表柱和阙的优点吸纳进对坊门的改造中,即将坊门的柱子替换成高高冲天的华表柱,又在坊门的额坊上盖起了楼顶。

中国古代建筑小品之牌楼/牌坊第一篇:中国古代建筑小品之牌楼/牌坊牌楼/牌坊牌楼,有时也称为牌坊,一般安置在一组建筑群的最前面,或者立在一座城市的市中心,通衢大道的雨头等十分显著的位置上。

牌楼起源于建筑的院门,古代把城市划分为方形或矩形的里坊,里面整齐的排列住宅。

里坊之门称为“闾”,另外有“表闾”的制度,将功臣的姓名和事迹刻于木牌上,置于闾门上以表彰其功德。

于是闾门上既有坊名又有木牌,牌坊之名由此产生。

从形式上讲,一般柱子上有屋顶的称为牌楼,没有的称为牌坊,以示区别。

牌坊的种类牌坊,是封建社会为表彰功勋、科第、德政以及忠孝节义所立的建筑物。

也有一些宫观寺庙以牌坊作为山门的,还有的是用来标明地名的。

又名牌楼,为门洞式纪念性建筑物,宣扬封建礼教,标榜功德。

牌坊也是祠堂的附属建筑物,昭示家族先人的高尚美德和丰功伟绩,兼有祭祖的功能。

大概氛围4类:功德牌坊,贞洁道德牌坊,家族牌坊(为光宗耀祖之用),标志牌坊(多立于村镇入口与街上,作为空间段落的分隔之用)大概就是这!贞节牌坊“贞洁牌坊”是这一类的建筑统称,具体叫什么名,应由表彰的具体对象来确定,是官府根据受到表彰的妇女,在哪一方面符合封建礼教,可以作为典范,就根据这方面来命名。

在汉源县九襄镇,有一座雕刻有48部戏曲故事的石牌坊,被省政府批准为省级文物保护单位的九襄“双节孝”石牌坊。

石牌坊位于紧靠九襄老街的古代南方丝绸之路的官马大道上,古时有成都出南门第一坊美称。

牌坊高约11米,宽约10米,面南背北,呈3间门洞形,中门宽大,前后两面有8尊威武的雄狮,每尊雄狮的身上还各跨着1尊慈善肃穆的菩萨或古佛,可惜现在除1尊完整外,其余均已残破不全了。

石牌坊有4层,称为“4层多脊檐”。

据当地老人们讲,清朝道光29年,偶然发迹、捐贡出身的黄体诚,为感念寡母、恩嫂的养育之恩,打点清溪县令(汉源县古为清溪县)上报清廷,经道光皇帝批准并颁发圣旨,修建的双节孝石牌坊。

石牌坊最引人入胜的是集中雕刻于下边2层上的川剧经典名剧的精彩坊景浮雕。

封建牌坊的等级制度封建牌坊主要分四个等级,按级别由低到高依次是敕建、圣旨、恩荣、御制。

一、敕建这个级别最低,某官绅或土民,事迹突出,荣耀乡里,足需旌表。

由地方官或者士绅呈报中央,皇上准行,口头批准,即为敕建。

当然立牌坊的工程款也是乡里自筹资金。

双节孝石牌坊:位于雅安市北上里乡牌坊坝。

清道光十九年(公元1839年)清廷为褒扬当地韩氏姑媳双守节敕建,坊体为四柱三间出檐石雕坊。

坊高11.25米,基座7.8米,出檐1.1米。

上刻戏曲故事二十余折,一百余个戏剧和寓言故事。

人物衣着简朴,栩栩如生。

正中镂刻二龙戏珠,双凤朝阳,础石刻有青狮白象,神态自然,造形逼真,镌刻精细。

坊前屹立石桅杆一对,高十多米,圆柱、八方、双斗,更增磅礴气势。

牌坊上曾施石青石绿和石红彩绘。

牌坊1980年由四川省人民政府颁布为四川省文物保护单位。

二、圣旨同样是由地方呈报中央,皇上准行,有圣旨书面批准,资金自筹。

三、恩荣这个不需要地方下级呈报,而由皇上对有功臣民主动提出立牌坊旌表,取皇恩浩荡,荣及乡里之意。

但是皇上出名不出钱,银子亦需自筹。

黟县九都村御前侍卫恩荣坊四、御制最高级别,顾名思义,皇上制作生产,皇上出钱,就是从国库中支银子,名副其实的“御制”。

因为这个级别最高,而且要皇上掏腰包,所以“御制”牌坊并不多见。

棠越牌坊群的慈孝里坊即为“御制”坊。

慈孝里坊该坊建于明永乐十八年。

宋末元初,徽州府城守将李世达起兵叛乱,妄想称霸为王,到处行凶抢劫,搜掠钱财。

得知棠樾鲍家有钱,便将鲍寿孙同其父鲍宗岩捆在村后龙山上的两棵古松下。

当刀刃逼近父亲的咽喉时,躲在草丛中的儿子一跃而起,跪在强人面前,苦求愿代父死。

而当利刃转向儿子时,父亲连连磕头拜揖,甘愿自死。

一幕父子争死场面,竟感动了行凶者,便放了鲍氏父子。

当皇帝知道这件事后,让史官把它编入史册。

永乐皇帝朱棣还颁布诏书表彰鲍氏父子,敕令造“慈孝里访”,并御制诗碑。

清乾隆皇帝下江南来棠樾一游,得知“慈孝里”故事后,欣然挥笔题对:“慈孝天下无双里,锦锈江南第一乡。

论牌坊等级文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]牌坊的等级1、牌坊的起源牌坊在周朝的时候就已经存在了,《诗·陈风·衡门》:“衡门之下,可以栖迟。

”《诗经》编成于春秋时代,大抵是周初至春秋中叶的作品,由此可以推断,“衡门”至迟在春秋中叶即已出现。

衡门是什么呢当时是以两根柱子架一根横梁的结构存在的,旧称“衡门”也就是说,门是牌坊的老祖宗。

牌楼也叫牌坊,汉族传统建筑之一。

最早见于周朝,最初用于旌表节孝的纪念物,后来在园林、寺观、宫苑、陵墓和街道均有建造,北京是中国牌楼最多的城市。

一种有柱门形构筑物,一般较高大。

旧时牌楼主要有木、石、木石、砖木、琉璃几种,多设于要道口。

汉代曰阙。

在城门外建阙台防洪。

阙上建观。

三国时期,曹操在宫廷外建坊,牌坊即坊门。

宋代以前,牌坊主要用于祭天、祀孔。

南宋以后,尤其是明清时期,用于褒扬功德,旌表节烈的牌坊明显多起来并形成特色,“牌坊为明清两代特有之装饰建筑,盖自汉代之阙,六朝之标,唐宋之乌头门、棂星门演变形成者也。

……清代牌坊之制,亦与殿屋桥梁同,经工部定制做法[2],其形制以木构为主,木构以柱额构成若干间,额上施斗拱,其上盖瓦顶,石牌楼仍以石模仿木牌楼者,因材料之不同,遂产生风趣迥异之比例”。

在民间,以徽州牌坊最为着名。

近现代,牌楼曾作为多届世博会中国馆的门面建筑,吸引了世人的视线。

其中1867年世博会中国馆牌楼使用木、竹和麦秆等材料,造型简单,令人赏心悦目;1876年美国费城世博会,中国馆以一座精心雕凿、涂饰的全木牌楼为正门,浓郁的民族特色吸引了参观者和各国参展官员;1900年巴黎世博会的中国牌楼外形仿造国子监琉璃牌楼,气势恢弘。

2、建筑形式从形式上分,牌楼只有两类。

一类叫"冲天式",也叫"柱出头"式。

顾名思义,这类牌楼的间柱是高出明楼楼顶的。

另一类是"不出头"式。

这类牌楼的最高峰是明楼的正脊。

如果分得再细一些,可以每座牌楼的间数和楼数的多少为依据。

无论柱出头或不出头,均有"一间二柱"、"三间四柱"、"五间六柱"等形式。

顶上的楼数,则有一楼、三楼、五楼、七楼、九楼等形式。

在北京的牌楼中,规模最大的是"五间六柱十一楼"。

宫苑之内的牌楼大都是不出头式,而街道上的牌楼则大都是冲天式。

3、牌坊的样式演变而随着牌坊的样式由简单到复杂,由造型单一到花式繁多,由形体规模窄小低矮到形体规模高大宏伟壮观,牌坊的发展由此而进人了鼎盛期。

不过,必须指出的是,由于牌坊具有特殊的功能,故而虽然牌坊的形制由简单变得越来越复杂,规模也由小而变得越来越大,但在封建社会中,特别是明清时期,对牌坊的使用有严格的等级限制,它是由各级官府乃至最高封建统治者来控制的一种官方行为,并不是有钱就可以建造,想建就建,想用什么形制就可用什么形制,想建成多大规模就建成多大规模的,而是对允不允许造,允许造什么样的,可以用几根柱、盖几个楼都有明确规定。

首先制式上,只有帝王神庙、陵寝才可用五间六柱十一楼,一般臣民最多只能用三间四柱七楼。

像孔林的"万古长春"坊使用五间六柱五楼,仅是一个破例,但是只有像孔子那样的"圣人"才能获得这样的殊荣。

至于历史上曾出现过的长方形式的八脚牌坊和")一K"字形态的六脚牌坊,实际上都只是四柱牌坊的变异形态而已,而不是封建礼制规范所给予这些立坊人所享有的殊荣,均是私自建的。

如安徽歙县的徐国八角牌坊。

4、封建等级的限制牌坊依据旌表的内容分为标志性坊、功名牌坊(或仕科坊,专属科举榜样)、节烈牌坊(或贞节坊,专属女性)、仁义牌坊(或忠义坊,专属道德楷模)、功德牌坊(军功或政绩)等种类。

在根据当时的规定,凡通过岁贡、恩贡、拔贡、优贡、例贡、副贡等形式被贡举人国子监读书也即由府、州、学贡献给皇帝的生员,以及获得举人以上功名的人才,可在经地方官府审核批准后,由地方官府按规定官方出资建功名坊。

关于这一点,清《太仓州志》有明确记载,云:"按牌坊坊盖表厥里居遗意,国制凡贡生、举人、进士,官授牌坊银。

则是岁贡以上,皆得建坊,不必功德巍巍也。

"这些获得了功名、但"不必功德巍巍"者建造牌坊,虽由当地官府批准和出资,但当地官府是按朝廷的规定办的,因此其审批权实际上是掌握在制定规定的最高统治者皇帝手中。

“徽州第一坊”之称的许国大学士坊,是仕科牌坊的代表,建于明万历十二年(1584),为八角牌楼,为表彰“少保兼太子太保礼部尚书武英殿大学士许国”而设。

据《明史》记载,许国举乡试第一,登嘉靖四十四年进士。

历任礼部、吏部、事詹事府、东阁大学士等职衔,因为功勋卓着,加太子太保、太子太傅,谥文穆。

为他所立的牌坊成为仕科的典型代表。

至于对想以道德气节高尚、军功政绩卓着立贞节牌坊、仁义牌坊、功德牌坊,则要求就更严,事先须经当地官府查核事实后逐级呈报,最后经皇帝审查恩准后,或由皇帝直接封赠,方能建造。

徽州最小的牌坊是双孝节坊,高米,宽米,建于嘉庆年间,为旌表许俊业继妻金氏妾贺氏而设。

许俊业出外经商,生意受挫,生活潦倒,客死异乡。

金氏和贺氏纳鞋底持家,在穷困愁苦中了却一生。

乡人在清点遗物中找到两人辛苦积攒下的些许纹银,向官府请旌获准后用这些钱建了坊。

忠义牌坊中乐善好施坊建于清嘉庆二十五年(1820),“旌表诰授通奉大夫议叙盐运使司鲍淑芳同子即用员外鲍均。

”鲍淑芳,清代徽商巨富,朝廷委以盐运使司职衔,总商两淮盐务。

乐善好施坊和其他六座牌坊组成了着名的棠樾牌坊群,它属于徽州棠樾鲍氏家族。

这七座牌坊,最早的建于明永乐18年(1420),最晚的清嘉庆25年(1820)修成,历经二个朝代、400年,无论是从西向东还是从东向西都是按“忠、孝、节、义”的顺序排列,其中表忠两座,表孝三座,表节两座。

它们成为徽州牌坊文化的典型代表。

国难之时,国家往往重捐输赈灾的义士。

而族人之间的相互帮衬扶持,则是宗族繁盛的重要保证。

东门许氏宗族认为,“节义者,天地之正气,士人之德行,非所望于妇人女子者也……吾宗以忠义传家,而立节守义者亦多。

”[13]明经胡氏说:“仁人正谊不谋利,儒者重义而轻财。

然仁爱先以亲亲,孝友终于任恤。

……倘有好义子孙,捐义产以济孤寡,置书田以助寒儒,请阖族斯文迎祭以荣之,以重义也。

”[14]解放后拆毁的黟县西递明经胡氏宗族十二座牌坊中,即有一座是清朝皇帝旌表江南六大富豪之一胡贯三的“乐善好施”义行坊。

节孝的约束直接来源于对良好道德的崇尚。

“人子于父母,不得不愉色婉容,以欢其情;承颜顺意,以适其志;或其惑于宠嬖,厚于庶孽,而情有不均,为之子者,但当逆来顺受而已,不敢与之较也……古人于父母之所爱者亦爱之,父母之所恶亦恶之,正为此耳。

”因此,节孝牌坊也是三类牌坊中数量最多的。

“乡土礼法”的形成受到新安理学的影响,得到商人的追捧,并因为徽商的社会主流地位而置于社会生活的中心。

它影响着光宗耀祖的人生最高目的,也导致徽商相互攀比的社会心理。

经济能力也是徽州建坊的根本原因。

并不是人人都能成为孝子、贤臣、节妇、义夫,即使成了也不是人人都可以旌表立坊,一定的经济基础最终成就了一座座牌坊。

从这些牌坊看,所表彰的人物分属于不同的社会阶层、不同的家族。

那么,什么原因决定可以旌表或不能立碑呢大体可以说,宗法制度、乡土礼法和经济因素是建碑立坊的决定性因素。

首先,宗族组织和宗法制度对于牌坊的建立起到了不可忽视的作用。

宗族是一种由父系血缘关系为纽带的社会人群的共同体。

它通过建立组织和一套完整的制度,谋求并维护宗族的社会地位及特权。

明隆庆前后,朝廷大力推行乡约,很多宗族借机建立宗族性的乡约,所立乡约规条与宗法家法合二为一,宗族从而成为控制乡里的教化机构。

从明初朱元璋起就已经对旌表妇女的年龄有了限制,要求守节不嫁至少二十年。

[74]至乾隆初,请旌节妇人数之多以致节孝祠已腾不出更多的地方来安放致祭的牌位。

[75]于是,乾隆十四年(1749)再把请旌妇女分等,一“节而孝廉,或能教子成立,或贫无依靠,艰苦自守,着于闾阎,非寻常可比者”;另一“循分守节以老者”。

[76]在族人的心目中,殉夫的烈女固然可嘉,抚养后代责任更为重大。

“固为难得,若无子不娶,绝先祖嗣,乃不孝之大者。

”由皇帝下圣旨恩准建牌坊始自明太祖朱元璋,这一点,在《古今图书集成·考工典》中有明确记载,云:"洪武二十一年(1388),廷试进士赐任亨泰等及第出身,有差上命,有司建状元坊以族之。

圣旨建坊自此始。

"自此以后,由皇帝下圣旨建造的牌坊,成为臣民所获得的最高等级的荣誉,对一个人、一个家族,乃至一个地方都是至高无上的殊荣。

牌坊由此而发展演变成为封建统治阶级加强封建统治的有力工具,立牌坊也由此成为封建统治阶级的一种有效的统治方法。

在古代封建等级制度的社会里,牌坊是不准随便造的,都要经过皇帝亲自批准。

每个牌坊的中间都有一块字匾,那就牌坊等级的象征。

牌坊一般有四个等级。

第一御制牌坊:御制牌坊为最高级别。

它是由皇帝亲自下旨,国库出资建造。

第二恩荣牌坊:恩荣牌坊为第二级别。

它是由皇帝下旨,地方财政出资建造。

第三圣旨牌坊:圣旨牌坊为第三级别。

它是由皇帝下旨,自己出资建造的。

第四赐赠(敕chi建)牌坊:赐赠牌坊为第四级别。

它是由皇帝口头同意,自已出资建造的。