华科鲁棒控制理论基础

- 格式:ppt

- 大小:4.85 MB

- 文档页数:109

鲁棒控制理论第六章本章将介绍鲁棒控制理论的基本概念和重要性。

鲁棒控制是一种能够在面对各种不确定性和扰动时保持系统稳定性和性能的控制方法。

在实际工程中,由于各种外部因素的存在,系统常常会面临不确定性和扰动,这导致传统控制方法的性能下降或失效。

鲁棒控制理论的提出旨在解决这些问题,使得控制系统能够在不确定环境下保持稳定并具备良好的性能。

鲁棒控制理论的基本概念包括:鲁棒稳定性和鲁棒性能。

鲁棒稳定性指的是控制系统在面对各种不确定性时能够保持稳定,即使系统参数发生变化或外部干扰存在,仍能使受控系统收敛到期望状态。

鲁棒性能则是指控制系统在鲁棒稳定的前提下,仍能保持良好的控制性能,如快速响应、抑制干扰等。

___控制在工程领域具有广泛的应用价值。

它能够有效应对各种不确定性因素,如参数变化、外部扰动、测量误差等,保证系统稳定和性能优良。

鲁棒控制不仅能够应用于传统的电气和机械系统中,还可以应用于复杂的多变量和非线性系统中,如控制网络、飞行器、汽车等。

因此,掌握鲁棒控制理论对于工程领域的研究和实践具有重要意义。

在接下来的章节中,我们将进一步探讨___控制理论的原理和方法,以及其在实际工程中的应用案例。

通过深入了解和研究鲁棒控制理论,我们将能够更好地设计和实现稳定可靠的控制系统,提高工程领域的控制技术水平。

鲁棒控制理论是一种应用于控制系统设计的理论框架,旨在解决系统不确定性和外部干扰对系统性能造成的影响。

该理论的主要目标是设计出对参数变化、模型不准确性和外部扰动具有强鲁棒性的控制器。

鲁棒控制理论的主要原理是通过在控制系统中引入设计参数的变化范围,并使用鲁棒性准则来评估控制系统的性能。

这样设计的控制器能够在不确定性条件下保持系统的稳定性和性能。

在鲁棒控制理论中,主要采用了一些常见的数学工具和方法,如线性矩阵不等式、H∞控制、μ合成等。

这些方法能够有效地处理系统不确定性和外部干扰,并提供了一种灵活且可行的控制系统设计方案。

总而言之,鲁棒控制理论是一种应对系统不确定性和外部干扰的有效工具。

鲁棒控制基础理论课程设计1. 简介鲁棒控制是指控制系统对于未知参数、外部扰动和不确定性的变化能够保持稳定性和性能的能力。

鲁棒控制是控制理论领域的一个重要研究方向,也是现代控制工程的必修课程之一。

在鲁棒控制基础理论课程设计中,我们将介绍鲁棒控制的基本概念、基础理论、设计方法和应用案例,通过理论与实践相结合的方式,帮助学生掌握鲁棒控制的基础知识和应用技能,培养学生的实验操作、分析评价和创新设计能力。

2. 课程设计内容2.1 理论基础1.鲁棒控制的发展历程和研究现状。

2.鲁棒控制的基本概念和数学模型。

3.概率论和线性代数基础知识。

4.鲁棒控制的设计目标和指标,如鲁棒性能、快速性能和跟踪性能等。

2.2 鲁棒控制的设计方法1.H ∞ 控制器设计方法及其应用案例。

2.μ合成控制器设计方法以及其应用案例。

3.鲁棒控制器的模态分析和稳定性分析。

4.鲁棒控制器的参数调节和性能评估。

2.3 应用案例分析1.机器人运动控制的鲁棒控制应用案例。

2.液晶显示器制造过程中的鲁棒控制应用案例。

3.多目标控制领域中的鲁棒控制应用案例。

3. 实验设计本课程设计将安排2-3个实验项目,涉及基于H ∞ 控制器和μ合成控制器的鲁棒控制设计,在控制性能和稳定性方面将开展分析和评估,以及实验结果的验证。

1.实验一:基于H ∞ 控制器的鲁棒控制器设计与分析。

–实验目标:学习H ∞ 控制器的设计方法、掌握鲁棒控制的参数调节和性能评估方法。

–实验内容:建立机械臂模型,设计H ∞ 控制器,分析控制性能和稳定性,模拟验证实验结果。

2.实验二:基于μ合成控制器的鲁棒控制器设计与分析。

–实验目标:学习μ合成控制器的设计方法、掌握鲁棒控制的参数调节和性能评估方法。

–实验内容:建立飞行器模型,设计μ合成控制器,分析控制性能和稳定性,模拟验证实验结果。

4. 课程总结本课程设计基于鲁棒控制的基础理论和应用案例,通过理论与实践相结合的教学方式,帮助学生掌握鲁棒控制的基本概念、设计方法和应用技能,提高学生的实验操作、分析评价和创新设计能力。

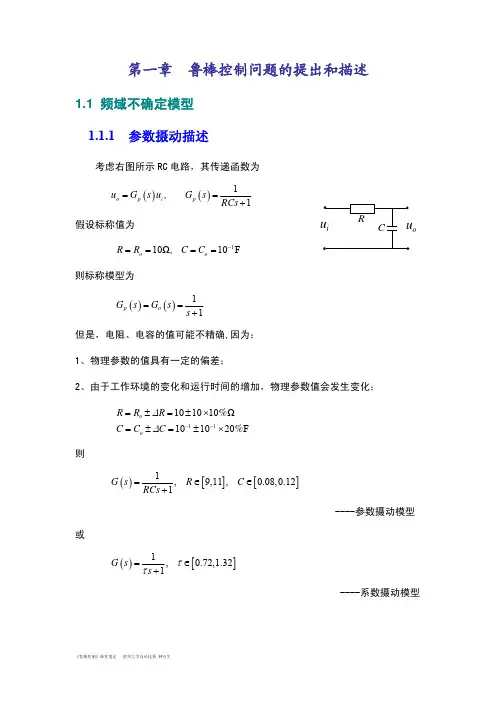

第一章概述§1.1 不确定系统和鲁棒控制(Uncertain System and Robust Control)1.1.1 名义系统和实际系统(nominal system)控制系统设计过程中,常常要先获得被控制对象的数学模型。

在建立数学模型的过程中,往往要忽略许多因素:比如对同步轨道卫星的姿态进行控制时不考虑轨道运动的影响,对一个振动系统的控制过程中,不考虑高阶模态的影响,等等。

这样处理后得到的数学模型仍嫌太复杂,于是要经过降阶处理,有时还要把非线性环节进行线性化处理,时变参数进行定常化处理,最后得到一个适合控制系统设计使用的数学模型。

经过以上处理后得到的数学模型已经不能完全描述原来的物理系统,而仅仅是原系统的一种近似,因此称这样的数学模型为“名义系统”,而称真实的物理系统为“实际系统”,而名义系统与实际系统的差别称为模型误差。

1.1.2不确定性和摄动(Uncertainty and Perturbation)如立足于名义系统,可认为名义系统经摄动后,变成实际系统,这时模型误差可视为对名义系统的摄动。

如果立足于实际系统,那么可视实际系统由两部分组成:即已知的模型和未知的模型(模型误差),如果模型的未知部分并非完全不知道,而是不确切地知道,比如只知道某种形式的界限(如:范数或模界限等),则称这部分模型为实际模型的不确定部分,也说实际系统中存在着不确定性,称含有不确定部分的系统为不确定系统。

模型不确定性包括:参数、结构及干扰不确定性等。

1.1.3 不确定系统的控制经典的控制系统设计方法要求有一个确定的数学模型(可能是常规的,也可能是统计的)。

以往,由于对一般的控制系统要求不太高,所以系统中普遍存在的不确定性问题往往被忽略。

事实上,对许多要求不高的系统,在名义系统的基础上进行分析与设计已经能够满足工程要求,而对一些精度和可靠性要求较高的系统,也只是在名义系统基础上进行分析和设计,然后考虑模型的误差,用仿真的方法来检验实际系统的性能(如稳定性、暂态性能等)。

鲁棒控制理论基础章1. 引言鲁棒控制是指当系统受到外界干扰时,仍能保持一定稳定性的控制方法。

鲁棒控制方法的出现,是为了解决传统控制方法在系统故障和外界干扰下容易失效的问题。

鲁棒控制理论也因此应运而生。

本章将介绍鲁棒控制理论的基础知识,包括鲁棒性概念、鲁棒控制设计指标及鲁棒控制设计方法。

2. 鲁棒性概念2.1 鲁棒性定义鲁棒性是指控制系统能够在一定程度上抵抗外界干扰、模型不确定性和参数扰动等不利因素的性能。

在控制系统中,外部干扰是不可避免的,特别是在现代控制领域中,系统模型和控制器参数的不确定性也是普遍存在的。

因此,了解和掌握鲁棒性理论对于控制系统稳定性的提高和鲁棒性能的设计至关重要。

2.2 鲁棒性评价指标鲁棒性评价指标通常采用灵敏度函数和鲁棒稳定裕度等指标来评估系统的鲁棒性能。

其中,灵敏度函数是指系统输出间的变化与系统输入间的变化之间的关系,鲁棒稳定裕度则是指系统在一定范围内满足稳定性要求的能力。

2.3 鲁棒性的分类鲁棒性可分为参数鲁棒性和结构鲁棒性两种。

参数鲁棒性是指系统在参数变化时对系统鲁棒性的影响,即当有一个扰动作用到系统参数上时,系统是否能够维持一定的稳定性。

结构鲁棒性是指系统在模型不精确或者模型存在未知扰动时,仍能够保证鲁棒稳定性。

3. 鲁棒控制设计指标3.1 灵敏度函数在鲁棒控制设计中,灵敏度函数是一个重要的工具,其可以用来评估系统的稳定性。

针对灵敏度函数,可以设计出控制器,通过控制器来提高系统的稳定性。

3.2 鲁棒稳定裕度鲁棒稳定裕度是衡量鲁棒控制系统对于系统变化的一种指标。

通过定义不同的鲁棒稳定裕度,可以使得鲁棒控制系统更加健壮。

3.3 状态观测器状态观测器可以更加准确地预估系统的状态,提供更加精确的控制信号。

在鲁棒控制系统中,设计一个稳健的状态观测器可以提高系统的稳定性。

4. 鲁棒控制设计方法4.1 H∞控制H∞控制是一种经典的鲁棒控制方法,其通过最小化灵敏度函数,使得系统具有一定稳定性。

鲁棒控制理论与方法鲁棒控制是现代控制理论中的一个重要分支,它致力于设计出对系统参数变化、外部扰动和建模误差具有鲁棒性的控制器,以保证系统在不确定性环境下的稳定性和性能。

本文将介绍鲁棒控制的基本理论和常用方法,以及其在工业控制、机器人控制等领域中的应用。

一、鲁棒控制基础理论鲁棒性是指控制系统对不确定性的一种抵抗能力,它可以通过针对系统模型的不确定性建立数学模型,以保证系统稳定性和性能。

鲁棒控制的基础理论包括:1. H∞ 控制理论:H∞ 控制是一种用于处理线性时不变系统鲁棒控制问题的数学工具。

该方法通过定义一个性能指标,以最小化系统输出的最坏情况下的波动来设计控制器。

2. μ合成控制理论:μ合成是一种基于描述函数的鲁棒控制方法,它将系统不确定性建模为复杂函数,并通过求解非线性最优化问题来设计控制器。

3. 鲁棒控制的小参数理论:该理论主要研究在参数扰动很小时,系统性能的鲁棒稳定性和鲁棒性问题。

二、常用的鲁棒控制方法鲁棒控制方法多种多样,下面列举几种常用的方法:1. H∞ 控制方法:H∞ 控制方法通过在系统输出和控制器输入之间引入鲁棒性加权函数来设计鲁棒控制器。

该方法适用于线性时不变系统和线性时变系统。

2. μ合成控制方法:μ合成控制方法通过优化复杂描述函数来设计鲁棒控制器。

该方法适用于线性和非线性系统,并且具有较强的泛化能力。

3. 自适应控制方法:自适应控制方法将未知参数作为反馈调整的对象,通过在线估计参数的方式设计鲁棒控制器。

该方法适用于需要适应不确定性参数的系统。

4. 鲁棒滑模控制方法:鲁棒滑模控制方法通过引入滑模面的概念,以实现对系统模型误差和扰动的高度鲁棒性。

该方法适用于非线性和时变系统。

三、鲁棒控制在工业与机器人控制中的应用鲁棒控制在工业控制和机器人控制领域具有广泛的应用,以下列举几个实际应用案例:1. 工业过程控制:鲁棒控制可以用于工业过程中对温度、压力、流量等参数的控制。

通过对系统模型的不确定性建模和鲁棒控制器的设计,可以保证工业过程的稳定性和性能。

鲁棒控制原理鲁棒控制原理是指在不确定因素的影响下,系统仍能保持稳定性和高效性。

在工程控制中,往往存在各种不确定因素,如外界干扰、参数变化等。

鲁棒控制原理的目的就是使系统能够在这些不确定因素的影响下保持良好的控制性能。

鲁棒控制原理的核心思想是建立一个稳定的控制系统,使其对于各种不确定因素具有鲁棒性。

具体而言,鲁棒控制原理主要包括模型不确定性的建模和鲁棒控制器的设计两个方面。

在模型不确定性的建模中,我们首先要对系统的动态特性进行建模。

通常情况下,我们会使用数学模型来描述系统的动态行为。

然而,由于各种原因,如模型参数的误差、未建模的动态特性等,模型与实际系统之间存在差异。

因此,在鲁棒控制中,我们需要考虑到这些不确定因素,并将其纳入到模型中。

一种常见的模型不确定性建模方法是采用线性时不变系统的不确定性建模。

通过引入一定的不确定性参数,我们可以将模型的不确定性纳入到系统方程中。

同时,我们还可以利用系统的频域特性和稳定性分析方法来评估模型的鲁棒性。

在鲁棒控制器的设计中,我们需要设计一个能够抵抗不确定因素影响的控制器。

鲁棒控制器一般由两部分组成:一个确定性控制器和一个鲁棒补偿器。

确定性控制器负责系统的稳定性和快速响应性能,而鲁棒补偿器则负责抵抗不确定因素的影响。

确定性控制器的设计可以采用经典的控制方法,如PID控制器、根轨迹设计等。

这些方法可以根据系统的特性来设计合适的控制器参数,以实现系统的稳定性和快速响应性能。

鲁棒补偿器的设计则需要考虑到模型不确定性的影响。

一种常见的方法是使用H∞控制理论。

H∞控制理论通过优化问题的求解,设计出一个能够最大程度抵抗不确定因素的控制器。

具体而言,H∞控制器通过最小化系统的灵敏度函数,使系统对于不确定因素具有最大的抑制能力。

除了H∞控制理论,还有其他一些方法可以用于鲁棒控制器的设计。

例如,μ合成技术可以通过频域分析和优化算法,设计出一个能够满足一定性能要求的鲁棒控制器。

总的来说,鲁棒控制原理是一种能够抵抗不确定因素影响的控制方法。

鲁棒控制综述课程目标1.了解鲁棒控制研究的基本问题2.掌握鲁棒控制的基础知识和基本概念3.明确鲁棒控制问题及其形式化描述4.掌握几种鲁棒稳定性分析与设计方法5.掌握状态空间H∞控制理论6.了解鲁棒控制系统的μ分析与μ综合方法7.初步了解非线性系统鲁棒控制方法8.掌握时滞系统的鲁棒控制稳定性分析控制系统就是使控制对象按照预期目标运行的系统。

大部分的控制系统是基于反馈原理来进行设计的反馈控制已经广泛地应用于工业控制、航空航天和经济管理等各个领域。

不确定性在实际控制问题中,不确定性是普遍存在的所描述的控制对象的模型化误差可能来自外界扰动因此,控制系统设计必须考虑不确定性带来的影响。

控制系统设计的任务对于给定的控制对象和传感器,寻找一个控制器,使反馈控制系统能够在实际工作环境中按预期目标运行●实际控制对象就是具体的装置、设备或生产过程●通过各种建模方法,可以建立实际控制对象的模型●针对控制对象的模型,应用控制理论提供的设计方法设计出控制器,对实际控制对象实施控制●控制系统的控制效果在很大程度上取决于实际控制对象模型的准确性●在控制系统设计中采用的模型与实际控制对象存在着一定的差异,即存在着模型不确定性●控制系统的运行也受到周围环境和有关条件的制约●例如,在图1-1中,传感器噪声n和外部扰动d分别来自控制系统本身和控制系统所处的环境,它们往往是一类未知的扰动信号●这种扰动不确定性对控制系统的运动将产生的影响控制系统设计中需要考虑的不确定性(1)来自控制对象的模型化误差;(2)来自控制系统本身和外部的扰动信号●需要一种能克服不确定性影响的控制系统设计理论●这就是鲁棒控制所要研究的课题1.1.2 控制系统设计的基本要求在控制系统设计中,往往把图1-1所示的反馈控制系统更一般化,考虑如图1-3所示的单位反馈控制系统,其中P是控制对象,C是控制器。

在图1-3中,e是目标输入r与控制对象输出y之差,即t e-=t r)(t)()(y反馈控制系统设计的基本要术包括稳定性、渐近调节、动态特性和鲁棒性等四个方面。

第二章鲁棒控制理论概述2.1鲁棒控制理论概述2.1.1 系统不确定性和鲁棒性控制科学所要解决的主要问题之一是针对被控对象,设计合适的控制器,使闭环系统稳定或达到一定的性能指标要求。

它经历了经典控制理论和现代控制理论两个发展阶段。

无论是经典控制理论还是现代控制理论,它们的一个明显的特点是建立在精确的数学模型基础之上。

但是,在实际应用中存在着许多不确定性,具体体现在:(1)参数的测量误差。

由于测量技术的限制,许多参数的测量值可能有相当大的误差。

尤其是某些涉及热力学、流体力学和空气动力学,以及化学反应过程的参数,往往很不容易测准,或者需要付出昂贵的代价才能测准;(2)环境和运行条件的变化。

这往往是不确定性产生的最重要的原因。

例如,内部元器件的老化;电气设备的电阻因温升而改变;炼钢炉因炉壁渐渐被钢水腐蚀变薄而导致导热系统的变化;飞机和导弹在高空或低空以高速或低速飞行时其空气动力学参数的变化非常剧烈,甚至由于燃料消耗造成导弹质量的变化和质心的位移,这些都会造成其参数较大的变化;(3)人为的简化。

为了便于研究和设计,人们往往有意略去系统中一些次要因素,用低阶的线性定常集中参数模型来代替实际的高阶、非线性甚至是时变和分布参数的系统,这样势必要引入系统模型的不确定性。

因此,在控制系统的设计过程中不可避免的问题是:如何设计控制器,使得当一定范围的参数不确定性及一定限度的未建模动态存在时,闭环系统仍能保持稳定并保证一定的动态性能,这样的系统被称为具有鲁棒性。

2.1.2鲁棒控制理论的发展概况鲁棒控制理论正是研究系统存在不确定性时如何设计控制器使闭环系统稳定且满足一定的动态性能。

自从1972年鲁棒控制(Robust Contr01)这一术语首次在期刊论文中出现以来,已有大量的书籍详细的阐述了鲁棒控制理论的产生、发展及研究现状。

鲁棒控制的早期研究常只限于微摄动的不确定性,都是一种无穷小分析的思想。

1972年鲁棒控制(Robust Control)这一术语首次在期刊论文中出现。