新生儿液体外渗的处理

- 格式:pptx

- 大小:74.43 KB

- 文档页数:22

小儿输液外渗的处理方法(最终版)第一篇:小儿输液外渗的处理方法(最终版)小儿静脉输液过程中外渗的处理方法静脉输液是治疗疾病的主要途径之一,当药物外渗时轻者导致局部组织疼痛、红、肿胀,重者导致组织溃疡、坏死,因此要以预防为主,外渗时也要处理妥当,避免给病人增加更多的痛苦。

一旦发生渗漏,应立即换输液部位,并积极采取相应的治疗措施,消除组织水肿和药物对细胞组织的毒性作用。

原则(1)促进液体重吸收。

(2)使用拮抗剂药物效应。

(3)灭活外渗药物的毒性。

具体方法目前输液外渗治疗方法主要有冷敷、热敷、硫酸镁湿敷等。

冷敷使用于充血水肿为主的急性渗漏性损伤;热敷使用于血管收缩剂渗漏造成的缺血性改变。

热敷稍有不慎,易造成患儿皮肤烫伤,小儿皮肤娇嫩,角质层薄,局部用药能迅速吸收,有时甚至发生一些不良反应。

因此,对于小儿输液外渗局部药物处理较为慎重。

对血管刺激性较小的药物如抗生素类:(1)肿块<5cm×5cm时,外渗的药液对组织刺激性小、容易吸收的,可以用热敷,可采用热敷方法(拔针4h后可进行)。

或用95%的酒精持续湿敷,50%的硫酸镁湿敷,肿胀很快就会消退。

输入的药液为血管活性药,局部肿胀虽不明显,但发红、苍白、疼痛明显的,必须立即更换注射部位,局部可用95%酒精持续湿敷,红肿也会很快消失。

(2)块>5cm×5cm时,一般在药液外渗的48h内,应抬高受累部位,以促进局部外渗药物的吸收。

用50%的硫酸镁或95%的酒精持续湿敷,局部封闭,亦可用相对应的药物相拮抗,如多巴胺、间羟胺,去甲肾上腺等外渗可以用酚妥拉明、硝酸甘油、地塞米松,钙剂可用50%硫酸镁、山莨菪碱(654-2)湿敷,也可以用马铃薯、生姜外敷。

(3)对血管刺激性较大的药物(局部产生无菌炎症反应)如:红霉素或沙星类药物,应给予冷敷(收缩血管,减少吸收,灭活药物毒性)或硫酸镁湿敷(预防小血管内膜炎),也可采用0.5%的654-2溶液湿敷(可对抗微血管痉挛,提高细胞免疫及补体含量,促进网状内皮系统的吞噬功能,而达到增强自身抵抗力,控制炎症的的)。

液体外渗的处理方法

液体外渗是指液体从容器或管道中不正常地流出或渗漏到外部环境中,可能会造成环境污染、物品损坏甚至安全事故。

因此,及时有效地处理液体外渗是非常重要的。

下面将介绍几种常见的液体外渗处理方法。

首先,对于小范围的液体外渗,可以使用吸收剂进行处理。

吸收剂通常是一种多孔材料,能够迅速吸收并固定液体,如蓖麻饼、石棉、木屑等。

使用吸收剂处理液体外渗时,只需将吸收剂均匀地撒在液体外渗的区域上,待吸收剂吸收液体后,再用扫帚或吸尘器清理残留的吸收剂即可。

其次,对于大范围的液体外渗,需要采用更为专业的方法进行处理。

可以使用吸油毡或吸油管进行吸油清理,将外渗的液体迅速吸附并收集起来,以防止液体扩散。

同时,在清理过程中需要注意安全防护措施,避免造成二次污染或安全事故。

另外,对于一些特殊的液体外渗,如化学品、腐蚀性液体等,需要采取更为谨慎的处理方法。

在处理这类液体外渗时,应根据液体的性质选择相应的防护措施和处理方法,避免对环境和人身造成

伤害。

除了以上介绍的处理方法外,预防液体外渗同样重要。

在日常生活和工作中,应定期检查管道、容器等设施的完好情况,及时发现并修复可能存在的漏洞和损坏,以减少液体外渗的发生。

总的来说,处理液体外渗的方法因情况而异,但无论是哪种情况,都需要在保障安全的前提下,尽快有效地清理液体外渗,以避免对环境和人身造成损害。

同时,预防工作同样重要,只有做好预防工作,才能最大程度地减少液体外渗的发生。

希望本文介绍的液体外渗处理方法能够对您有所帮助。

液体外渗定义分级预防处理渗出(Infiltration)渗出是指由于输液管理疏忽造成的非腐蚀性的药物或溶液进入周围组织,而不是进入正常的血管通路。

药物外渗是指由于输液管理疏忽造成腐蚀性药物或刺激性药物进入了周围组织,而不是进入正常的血管通路。

据报道:经外周静脉给药造成药物外渗的发生0.1%~6%。

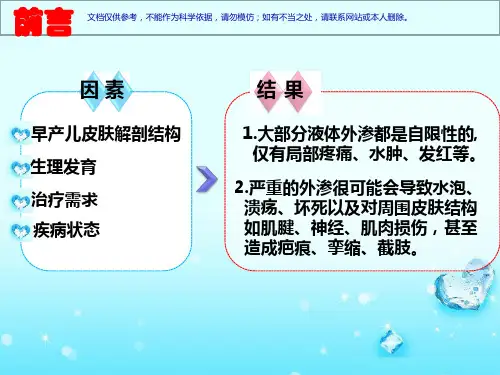

结 果大部分液体外渗都是自限性的我国医疗事故分级标准(试行)规定: 法律、法规!!!作为新生儿科的护理人员,一定要“防患于未然”,可究竟该如何预防?一旦发生了液体外渗,究竟该如何处新生儿输液外渗的常见药物血管活性药物:多巴胺、肾上腺素、去甲肾上腺素等;影响伤口程度因素外渗液渗漏到皮下组织腔隙的量暴露在外渗液体中的时间外渗的部位外渗液体的渗透压、PH值外渗损伤发生的时间药物外渗的组织损伤的发生有时间差异,同种药物外渗后的局部反应的时间可能与渗漏液的剂量、浓度、部位、个体差异有关。

外渗损伤性溃疡一般在3~10输液外渗的处理紧急处理输液外渗的处理局部封闭输液外渗的处理 药物湿敷(外涂)输液外渗的处理•血管收缩药:如多巴胺、去甲肾上输液外渗的处理酚妥拉明局部湿敷,适用于血管收缩药输液外渗的处理50%50%硫酸镁湿敷,适用于10%氯化钾、对多发性小水泡注意保持水泡的完整性水泡的处理(小水泡)水泡的处理(大水泡直径1cm 以上)根据伤口情况选择合适敷料禁止在患侧肢体静脉注射,患处勿受压皮下组织冲洗•有研究表明在液体外渗患儿中,于24预防液体外渗措施•穿刺者应经过静脉穿刺培训,考核合格后方能下脂肪多的血管,避免关节部位穿刺;选择柔韧好的留置针,避免使用钢针;预防液体外渗措施•建立新生儿药物外渗紧急预案及相关指。

一、演练目的为了提高儿科护理人员对液体外渗事件的应急处理能力,确保患儿安全,降低液体外渗事件的发生率,特开展本次应急预案演练。

二、演练时间2022年x月x日三、演练地点儿科病房四、演练人员1. 演练指挥:儿科护士长2. 演练组员:儿科全体护士、医生、药剂师、病房护士、护理部相关人员3. 观摩人员:护理部领导、其他科室护士长及护士五、演练背景患儿,女,5岁,因“发热、咳嗽3天”入院。

今日下午15:00,在静脉输液过程中,护士发现患儿右上肢出现肿胀、皮肤发红,疑似液体外渗。

六、演练流程1. 护士发现液体外渗护士发现患儿右上肢肿胀、皮肤发红,立即停止输液,并向值班医生报告。

2. 值班医生接报值班医生接到报告后,立即到达现场,查看患儿病情,确认液体外渗。

3. 护士采取应急措施(1)抬高患肢,协助患儿采取舒适体位。

(2)用冰袋冷敷患肢,减轻肿胀。

(3)通知药剂师,准备注射用生理盐水。

4. 药剂师准备注射用生理盐水药剂师接到通知后,立即准备注射用生理盐水。

5. 护士进行局部封闭护士在医生指导下,用注射用生理盐水进行局部封闭,缓解肿胀。

6. 观察患儿病情护士密切观察患儿病情变化,如肿胀减轻、疼痛缓解,则继续观察;如症状加重,则立即报告医生。

7. 向患儿家属解释护士向患儿家属解释液体外渗的原因及处理措施,取得家属理解。

8. 护理部调查护理部接到报告后,立即进行调查,了解液体外渗原因,分析原因,提出改进措施。

七、演练总结1. 演练结束后,召开总结会议,由护士长总结本次演练情况,指出存在的问题。

2. 护理部领导对演练进行点评,提出改进意见。

3. 演练组员针对存在的问题进行讨论,制定改进措施。

八、改进措施1. 加强护理人员液体外渗知识的培训,提高识别和预防能力。

2. 规范液体外渗应急预案,确保护理人员能够迅速、准确地处理液体外渗事件。

3. 定期进行应急预案演练,提高护理人员的应急处置能力。

4. 加强与家属的沟通,提高家属对液体外渗的认识。

一、背景液体外渗是儿科护理过程中常见的不良事件,对患儿的健康造成严重影响。

为提高护理质量,确保患儿安全,特制定本预案。

二、预案目标1. 保障患儿安全,降低液体外渗发生率。

2. 提高护理人员对液体外渗的应急处置能力。

3. 减少液体外渗对患儿的伤害,降低医疗纠纷风险。

三、预案内容1. 早期发现与报告(1)护理人员应密切观察患儿输液部位,发现液体外渗迹象(如局部红肿、疼痛、水疱等)时,立即停止输液。

(2)报告值班医生及护士长,及时启动应急预案。

2. 处理措施(1)局部冷敷:用冰袋或冷毛巾敷于外渗部位,每次30分钟,每小时1次,连续2-3小时。

(2)局部抬高:将外渗部位抬高至心脏水平以上,减轻局部压力。

(3)局部硫酸镁湿敷:用硫酸镁粉溶解于温水中,制成湿敷剂,敷于外渗部位,每次30分钟,每小时1次,连续2-3小时。

(4)药物治疗:根据外渗药物的性质,遵医嘱给予相应的药物治疗。

3. 伤口护理(1)保持外渗部位皮肤清洁干燥,防止感染。

(2)根据伤口情况,给予适当的伤口敷料。

4. 心理支持(1)安慰患儿,减轻其恐惧心理。

(2)告知家长液体外渗的原因、处理措施及预后,取得家长的理解与配合。

5. 预防措施(1)加强护理人员培训,提高其对液体外渗的认识和应急处置能力。

(2)严格执行无菌操作,确保输液安全。

(3)合理选择输液部位,避免重复穿刺。

(4)加强巡视,密切观察患儿输液情况,及时发现并处理液体外渗。

四、预案实施1. 成立应急预案小组,负责预案的制定、实施与监督。

2. 定期组织护理人员开展液体外渗应急预案培训,提高其应急处置能力。

3. 加强对液体外渗的监测,及时发现并处理相关问题。

4. 定期评估预案实施效果,不断完善预案内容。

五、预案总结本预案旨在提高护理人员对液体外渗的应急处置能力,保障患儿安全。

通过本预案的实施,降低液体外渗发生率,减少对患儿的伤害,提高护理质量。

小儿静脉输液过程中外渗的处理方法静脉输液是治疗疾病的主要途径之一,当药物外渗时轻者导致局部组织疼痛、红、肿胀,重者导致组织溃疡、坏死,因此要以预防为主,外渗时也要处理妥当,避免给病人增加更多的痛苦。

一旦发生渗漏,应立即换输液部位,并积极采取相应的治疗措施,消除组织水肿和药物对细胞组织的毒性作用。

原则(1)促进液体重吸收。

(2)使用拮抗剂药物效应。

(3)灭活外渗药物的毒性。

具体方法目前输液外渗治疗方法主要有冷敷、热敷、硫酸镁湿敷等。

冷敷使用于充血水肿为主的急性渗漏性损伤;热敷使用于血管收缩剂渗漏造成的缺血性改变。

热敷稍有不慎,易造成患儿皮肤烫伤,小儿皮肤娇嫩,角质层薄,局部用药能迅速吸收,有时甚至发生一些不良反应。

因此,对于小儿输液外渗局部药物处理较为慎重。

1 对血管刺激性较小的药物如抗生素类:(1)肿块<5cm×5cm时,外渗的药液对组织刺激性小、容易吸收的,可以用热敷,可采用热敷方法(拔针4h后可进行)。

或用95%的酒精持续湿敷,50%的硫酸镁湿敷,肿胀很快就会消退。

输入的药液为血管活性药,局部肿胀虽不明显,但发红、苍白、疼痛明显的,必须立即更换注射部位,局部可用95%酒精持续湿敷,红肿也会很快消失。

(2)块>5cm×5cm 时,一般在药液外渗的48h内,应抬高受累部位,以促进局部外渗药物的吸收。

用50%的硫酸镁或95%的酒精持续湿敷,局部封闭,亦可用相对应的药物相拮抗,如多巴胺、间羟胺,去甲肾上腺等外渗可以用酚妥拉明、硝酸甘油、地塞米松,钙剂可用50%硫酸镁、山莨菪碱(654-2)湿敷,也可以用马铃薯、生姜外敷。

(3)对血管刺激性较大的药物(局部产生无菌炎症反应)如:红霉素或沙星类药物,应给予冷敷(收缩血管,减少吸收,灭活药物毒性)或硫酸镁湿敷(预防小血管内膜炎),也可采用0.5%的654-2溶液湿敷(可对抗微血管痉挛,提高细胞免疫及补体含量,促进网状内皮系统的吞噬功能,而达到增强自身抵抗力,控制炎症的的)。

新生儿静脉输液外渗原因及护理干预效果新生儿静脉输液外渗是指静脉输液过程中,药物或液体发生泄漏,渗透到皮肤和组织间隙中的现象。

造成新生儿静脉输液外渗的原因很多,主要包括以下几个方面:1. 静脉通路问题:新生儿的血管较细小,通路建立困难,穿刺或插入针或管的技术不熟练或不当,容易出现穿刺或插入点的不适当破损,导致输液外渗。

2. 静脉注射位点问题:如果新生儿的注射点位置选择不当,注射点处有压迫或摩擦,或者孩子的肢体活动频繁,这些因素都可能导致静脉注射位点出现皮肤损伤,从而引起输液外渗。

3. 输液过程操作问题:输液速度过快、输液管路连接不严密、针头或管道被挤压或拉扯等因素,都可能导致输液外渗。

为了避免新生儿静脉输液外渗的发生,并做好相应的护理干预,可采取以下措施:1. 护理流程规范化:护士要熟练掌握静脉通路建立的各项操作步骤和技术要点,确保操作规范化。

2. 注射位点选择:选择适当的注射位点,避免注射位点处有压迫或摩擦,尽量选择不动的部位,预防皮肤损伤。

3. 严密固定输液管路:确保输液管路连接紧密,避免管路被挤压或拉扯,减少输液外渗的风险。

4. 控制输液速度:根据新生儿的实际情况,合理控制输液速度,避免速度过快导致压力过大,造成皮肤损伤。

5. 定期观察:定期观察新生儿输液部位是否有渗泄、红肿、疼痛等异常情况,一旦发现异常,及时采取措施处理。

6. 配合家属合作:向家属详细解释静脉输液的注意事项,告知家属在发现输液外渗时,及时向护士报告,并在家属的陪护下加强对新生儿的观察。

护理干预效果:通过以上护理干预措施的实施,能够有效预防和减少新生儿静脉输液外渗的发生。

合理选择注射位点、细心操作输液过程、严密固定输液管路、控制输液速度以及定期观察输液部位等护理干预措施的执行,可以有效减少皮肤损伤和组织间隙的液体积聚,降低新生儿发生感染和其他并发症的风险。

护理干预效果也受到多种因素的影响,包括新生儿体质、血管条件、药物配伍等。

新生儿液体外渗的原因分析及整改措施一、引言新生儿液体外渗是新生儿输液过程中常见的问题,可能导致局部组织坏死、感染等严重后果。

为了提高新生儿输液的安全性,本文将对新生儿液体外渗的原因进行分析,并提出相应的整改措施。

二、新生儿液体外渗的原因1. 自身因素新生儿表皮组织薄弱,血管细,弹性差,脆性大,加之新生儿不能自主表达,发生外渗率较高。

2. 穿刺部位选择不当选择关节部位穿刺,由于患儿活动频繁,针头容易移位。

3. 固定不牢胶布或敷料松动未及时更换或穿刺部位固定方法不正确。

4. 血管使用不合理血管细,输入高渗液体,刺激性大的液体或输注速度过快、过长。

5. 药物因素主要药物酸碱度,渗透压浓度以及药物毒性大的影响。

6. 感染患儿自身免疫系统不健全,抵抗力低下或穿刺部位消毒不严格,易发生感染。

三、新生儿液体外渗的整改措施1. 选择合适的穿刺部位首选头皮静脉,其次为四肢静脉。

避免在关节部位穿刺,减少因患儿活动导致的针头移位。

2. 固定牢靠使用合适的敷料和胶布,确保穿刺部位固定牢靠。

定期检查敷料和胶布的完整性,及时更换。

3. 合理使用血管根据患儿的具体情况,选择合适的血管进行穿刺。

避免在同一血管反复穿刺,减少血管损伤。

4. 控制输液速度和时间根据药物的性质和患儿的情况,合理控制输液速度和时间。

避免输注速度过快、过长,减少对血管的刺激。

5. 严格药物管理使用刺激性小的药物,避免使用对血管和皮肤有腐蚀性的药物。

控制药物的浓度和剂量,减少对局部组织的损伤。

6. 加强感染控制严格执行无菌操作,加强穿刺部位的消毒工作。

密切观察穿刺部位的皮肤状况,及时发现并处理感染迹象。

7. 提高护理人员的专业素质加强护理人员对新生儿液体外渗的认识和处理能力,定期进行培训和学习,提高护理人员的专业素质。

四、总结新生儿液体外渗是新生儿输液过程中常见的问题,其原因包括新生儿自身因素、穿刺部位选择不当、固定不牢、血管使用不合理、药物因素和感染等。

婴儿静脉药物外渗应急预案及处理流程1. 背景静脉注射是婴儿接受药物治疗的常见方式。

然而,有时候可能发生静脉药物外渗的情况,即药物泄漏到婴儿的周围组织中。

这种情况需要及时且正确地处理,以避免可能的负面后果。

2. 应急预案当发生婴儿静脉药物外渗时,以下是应急预案的步骤:步骤一:立即停止药物输注一旦发现药物外渗,应立即停止向婴儿静脉输注药物。

步骤二:确保婴儿安全将婴儿转移到安全的位置,并确保婴儿的呼吸道通畅。

观察婴儿的情况,如有紧急症状出现,应立即呼叫医护人员进行进一步处理。

步骤三:处理药物外渗区域1. 用干净的、湿润的纱布轻轻擦拭药物外渗区域,以避免药物进一步扩散。

2. 避免用力揉搓或按压外渗部位。

步骤四:收集药物外渗物1. 使用合适的收集,收集药物外渗物。

2. 标记上的日期、时间和婴儿的姓名。

步骤五:与医护人员联系将药物外渗情况及处理过程详细记录,并立即与医护人员联系咨询进一步的处理和指导。

3. 处理流程药物外渗发生后,医护人员将根据具体情况决定后续处理流程,可能包括但不限于以下步骤:步骤一:评估药物外渗损害程度医护人员将评估药物外渗导致的组织损害程度。

根据损害情况,可能需要进一步的治疗和恢复过程。

步骤二:咨询专业意见医护人员可能会咨询相关专家的意见,如药学专家或儿科专家,以获取进一步的建议和指导。

步骤三:采取适当的措施根据具体情况,医护人员可能会采取适当的措施,如局部处理、药物逆行冲洗等,以减轻损害并促进恢复。

步骤四:监测婴儿情况医护人员将持续监测婴儿的情况,包括观察症状、检测相关指标等,以确保婴儿的健康和安全。

请注意,以上的应急预案及处理流程仅供参考,具体操作步骤还需根据实际情况和医护人员的建议进行调整。

> 注意:本文档仅提供应急预案及处理流程的基本指导,具体操作步骤应以医护人员的指导为准。