带下病

- 格式:ppt

- 大小:4.28 MB

- 文档页数:37

三、带下病:带下一词首见《素问。

骨空论》,隋代《诸病源候论。

妇人杂病诸侯》明确提出了“带下病”之名。

13、带下过多:主病机—湿邪伤及任带二脉,使任脉不固,带脉失约。

治疗:以除湿为主。

脾虚证—健脾益气,升阳除湿—完带汤;肾阳虚证—温肾培元,固涩止带—内补丸;阴虚夹湿—滋肾益阴,清热利湿—知柏地黄丸;湿热下注证—清利湿热,佐以解毒杀虫—止带方热毒蕴结证—清热解毒—五味消毒饮14、带下过少:肝肾亏损—滋补肝肾,养精益血—左归丸;血枯瘀阻证—补血益精,活血化瘀—小营煎四、妊娠病:发病机理—阴血虚;脾肾虚;冲气上逆;气滞。

安胎之法,以补肾健脾,调理气血为主。

用药原则:凡峻下、滑利、祛瘀、破血、耗气、散气以及一切有毒药品,都应慎用或禁用。

用药以“衰其大半而止”为准,免伤胎气15、妊娠来阻:妊娠早期出现恶心呕吐、头晕倦怠、甚至食入即吐者。

亦称子病、病儿、阻病。

隋。

巢元方《诸病源侯论》首次提出恶阻病名。

冲气上逆,胃失和降致。

治疗以调气和中,降逆止呕。

脾胃虚弱证—健脾和胃,降逆止呕—香砂六君子汤;肝胃不和—清肝和胃,降逆止呕—橘皮竹茹汤;16、妊娠腹痛:因胞脉阻滞或失养,发生小腹疼痛者(以病势较缓的小腹绵绵作痛,或冷痛不适,或隐隐作痛,或小腹连及胁肋痛多见),亦名“胞阻”。

病名最早见于《金匮》。

血虚证—养血安胎止痛—当归芍药散;气滞证—疏肝解郁,养血安胎—逍遥散;虚寒证—暖宫止痛,养血安胎—胶艾汤;血瘀证—养血活血,补肾安胎—桂枝茯苓丸合寿胎丸17、异位妊娠:宫外孕不包括宫颈和子宫残角妊娠。

病机本质是少腹血瘀实证。

治疗始终以活血化瘀为主。

未破损期—活血化瘀,消?杀胚—宫外孕II号方;已破损期:休克型—益气固脱,活血祛瘀—生脉散合宫外孕I号方;不稳定型—活血化瘀佐以益气—宫外孕I号;包块型—活血祛瘀消?—宫外孕II号方18、胎漏胎动不安:晋代《脉经》首载胎漏,隋《诸病源侯论》首载胎动不安。

张锡纯创制寿胎丸,成为安胎首选方。

中医妇科带下病中医妇科带下病一、概述妇科带下病是指女性生殖系统发生的一种常见病症,主要表现为阴道或外生殖器部位的异常分泌物增多、颜色、气味变化等。

中医学认为,带下病多由湿热、湿寒等病理因素引起,治疗时需根据具体病情进行辨证施治。

二、病因病机⒈湿热带下病病因:长期不洁、不卫生、性生活不规律等原因导致湿热病邪侵入阴道。

病机:湿热壅盛,阴道黏膜出现炎症反应,引起分泌物增多、色黄、气味烈等症状。

⒉湿寒带下病病因:受寒湿邪气侵袭,或因长期居住潮湿环境导致湿气郁滞。

病机:湿邪与正气相搏,湿气阻滞不行,阴道黏膜受寒湿邪影响,出现分泌物增多、色白、气味不显的症状。

三、辨证施治⒈湿热带下病症状特点:带下色黄、黄稠,有刺激性气味,伴有阴部瘙痒、灼热感,小腹胀痛等。

治疗原则:清热利湿,解毒止痒。

常用药物/方剂:黄连石斛汤,龙胆泻肝汤等。

⒉湿寒带下病症状特点:带下色白稀薄,无明显气味,伴有阴部冷感、不适或胀痛,腰腿酸软等。

治疗原则:祛寒化湿,温通经络。

常用药物/方剂:小青龙汤,四逆汤等。

四、注意事项⒈保持外阴清洁卫生,避免过度清洗和使用刺激性洗液。

⒉避免性生活不洁,定期更换卫生巾或护垫。

⒊饮食上忌辛辣、油腻食物,多食新鲜蔬菜水果,保持肠胃通畅。

⒋注意个人卫生,避免潮湿环境的长期暴露。

五、附件六、法律名词及注释⒈辨证施治:中医治疗方法,根据患者的症状、体质等进行辨证施治。

⒉方剂:中药组方的处方形式,是指将数种中药配伍在一起,通过特定的制剂方法加工而成的药物形态。

⒋中医妇科诊疗指南:针对妇科疾病的中医诊疗指南,包括病因病机、辨证施治等内容。

带下病中医名词解释带下病中医名词解释1. 带下病带下病,又称白带异常、阴道炎,是指女性阴道分泌物的异常变化,包括颜色、质地、气味等方面的改变,常伴有瘙痒、灼热感和不适等症状。

2. 寒湿带下寒湿带下是指阴道分泌物中寒湿之邪滞留引起的带下病。

寒性带下常伴有白带增多,呈稀薄的液体状,外阴瘙痒、灼热感明显,尤以寒湿之邪侵犯肾经者,出现下腹冷痛、腰酸等症状。

3. 湿热带下湿热带下是指阴道分泌物中湿热之邪滞留引起的带下病。

湿性带下常伴有白带黄稠,伴有瘙痒、灼热感,甚至局部红肿疼痛的症状。

湿热带下可能与体内湿热蕴结、脾胃湿热等因素相关。

4. 血热带下血热带下是指阴道分泌物中存在热毒,引起的带下病。

血热带下常伴有黄色或暗红色的带下,且伴有异味、瘙痒、疼痛等症状。

常见于月经不调、子宫附件感染等情况。

肝郁带下是指由于情绪压抑导致肝经气机郁滞,进而引发带下病。

肝郁带下的特点是白带量多,质地粘稠,常伴有情绪不稳、胸闷、嗳气等症状。

6. 腰冷带下腰冷带下是指因腰部受寒而引发的带下病。

腰冷带下的表现为白带清稀,腰部冷痛明显,伴有腹部不适、乏力等症状。

常见于寒冷环境下长时间暴露或不注意保暖导致的寒邪入侵。

带下病是女性常见的妇科疾病之一,不同类型的带下病在症状和表现上有一定的差异。

对于带下病患者,应及时就医,寻求中医专家的帮助,根据不同类型的带下病选择相应的治疗方法,以恢复阴道分泌物的正常状态,缓解相关症状,并避免病情恶化。

7. 气滞带下气滞带下是指由于气机郁滞引起的带下病。

气滞带下的特点是白带量多,质地黏稠,伴有胸闷、脘腹胀满等症状。

常见于情绪不畅、饮食不节等因素影响。

8. 气虚带下气虚带下是指由于气血亏虚引起的带下病。

气虚带下的表现为白带清淡,质地稀薄,伴有乏力、气短、心悸等症状。

常见于长期体力或精力消耗过多、营养不良等情况。

血瘀带下是指因经络阻塞、血液循环不畅引起的带下病。

血瘀带下的特点是白带颜色暗红或紫红,质地黏稠,伴有下腹胀痛、经期不调等症状。

中医妇科:带下病带下的量明显增多,色、质、气味发生异常,或伴全身、局部症状者,称为“带下病”,又称“下白物”、“流秽物”。

相当于西医学的阴道炎、子宫颈炎、盆腔炎、妇科肿瘤等疾病引起的带下增多。

“带下”之名,首见于《内经》,如《素问·骨空论》说:“任脉为病……女子带下瘕聚。

”带下一词,有广义、狭义之分,广义带下泛指妇产科疾病而言,由于这些疾病都发生在带脉之下,故称为“带下”。

如《金匮要略心典》说:“带下者,带脉之下,古人列经脉为病,凡三十六种,皆谓之带下病,非今人所谓赤白带下也。

”又如《史记·扁鹊仓公列传》记载:“扁鹊名闻天下,过邯郸,闻(赵)贵妇人,即为带下医。

”所谓带下医,即女科医生。

狭义带下又有生理、病理之别。

正常女子自青春期开始,肾气充盛,脾气健运,任脉通调,带脉健固,阴道内即有少量白色或无色透明无臭的粘性液体,特别是在经期前后、月经中期及妊娠期量增多,以润泽阴户,防御外邪,此为生理性带下。

如《沈氏女科辑要》引王孟英说:“带下,女子生而即有,津津常润,本非病也。

”若带下量明显增多,或色、质、气味异常,即为带下病。

《女科证治约旨》说:“若外感六淫,内伤七情,酝酿成病,致带脉纵弛,不能约束诸脉经,于是阴中有物,淋漓下降,绵绵不断,即所谓带下也。

”在《诸病源候论》中还有五色带下的记载,有青、赤、黄、白、黑五色名候,指出五脏俱虚损者,为五色带俱下。

临床上以白带、黄带、赤白带为常见。

但也有带下过少者,带下与月经都有周期性,带下过少常与月经量少、闭经的某些病症相一致,故这里不予赘述。

带下病以带下增多为主要症状,临床必须辨证与辨病相结合进行诊治。

西医妇科疾病如阴道炎、宫颈炎、盆腔炎及肿瘤等均可见带下量多,应明确诊断后按带下病辨证施治,必要时应进行妇科检查及排癌检查,避免贻误病情。

带下病以湿邪为患,故其病缠绵,反复发作,不易速愈,而且常并发月经不调、闭经、不孕、症瘕等疾病,是妇科领域中仅次于月经病的常见病,应予重视。

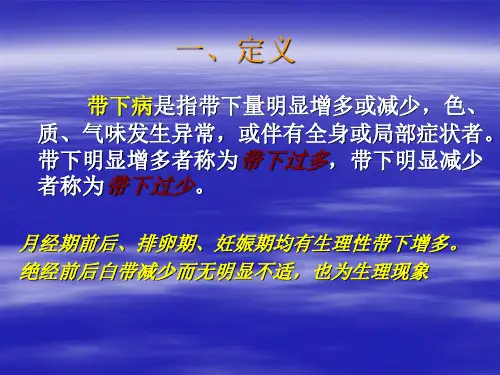

带下病中医诊疗方案带下病是指带下量明显增多或减少,色、质、气味发生异常,或伴有全身或局部症状。

本病主要于湿邪影响任、带,以致带脉失约,任脉不固所形成。

主要表现为带下的量、色、质、气味的改变,并根据此而辨别寒热虚实。

一、诊断中医诊断:带下病1、脾虚证候:带下色白或淡黄,质粘稠,无臭味,绵绵不断,纳少便溏,两足跗肿,舌淡苔白或腻,脉缓弱。

2、肾虚肾阳虚:证候:白带清冷,量多,质稀薄,终日淋漓不断,腰酸如折,小腹冷感,小便频数清长,夜间尤甚,大便便溏,舌质淡,苔薄白,脉沉迟。

肾阴虚:证候:带下赤白,质稠粘无臭,阴部灼热,头昏目眩,面部烘热,五心烦热,失眠多梦,便艰尿黄,舌红少苔,脉细略数。

3、湿热湿热:症候:带下量多,色黄或黄白,质黏腻,有臭味,胸闷口腻,纳食较差,小腹作痛,带下色白质粘如豆腐渣状,阴痒,小便黄少,舌苔黄腻或厚,脉濡略数。

具备两项可诊断。

热毒:症候:带下量多,赤白相兼,或五色杂下,质黏腻,带下量多,如脓样有臭味,或腐臭难闻,小腹作痛,烦热口渴,头昏晕,午后尤甚,大便干结或臭秽,小便黄少,舌红,苔黄干,脉数。

西医诊断参照郑怀美主编人民卫生出版社出版妇产科学第三版1、急性盆腔炎症状:恶寒发热,甚则寒战高热。

下腹部疼痛,拒按。

阴道分泌物增多,色黄质稠,有秽臭。

有腹膜炎时可伴有消化道症状,如恶心、呕吐、腹胀、腹泻等;尿道受累时可出现排尿困难、尿频、尿痛;直肠壁受累时可出现里急后重,腹泻或便秘。

体征:呈急性病容,体温升高,心率快,腹胀,下腹有肌紧张,压痛、反跳痛、肠鸣音减弱或消失。

盆腔检查:阴道充血,大量脓性分泌物,后穹窿有明显触痛,宫颈充血水肿,剧痛明显,子宫体略大,有压痛,活动度受限。

辅助检查①血常规检查:白细胞计数明显升高,中性白细胞明显升高。

②病原体培养:宫颈分泌物培养可找到致病的病原体。

如败血症、菌血症时,血培养可找到病原体。

③B型超声波检查:提示盆腔内有炎性渗出,或有炎性包块。

④后穹窿穿刺:子宫直肠窝积脓时,后穹窿穿刺可抽出脓液,经培养可找到病原体。

一、治疗方案1. 一般治疗(1)休息:患者应保持充足的休息,避免过度劳累。

(2)饮食:给予营养丰富、易消化的食物,多饮水,保持大便通畅。

(3)环境:保持室内空气流通,温度适宜,避免潮湿。

2. 抗病毒治疗(1)阿昔洛韦(Acyclovir):为首选药物,剂量为每次0.2g,每日5次,口服,疗程为7-10天。

(2)泛昔洛韦(Famciclovir):剂量为每次0.25g,每日3次,口服,疗程为7-10天。

(3)伐昔洛韦(Valacyclovir):剂量为每次0.5g,每日3次,口服,疗程为7-10天。

3. 神经疼痛治疗(1)非甾体抗炎药(NSAIDs):如布洛芬、双氯芬酸等,用于缓解疼痛。

(2)抗抑郁药:如阿米替林、文拉法辛等,具有镇痛作用。

(3)抗惊厥药:如卡马西平、加巴喷丁等,用于治疗带状疱疹后神经痛。

4. 局部治疗(1)外用抗病毒药物:如阿昔洛韦乳膏、喷昔洛韦乳膏等,外涂患处,每日3-5次。

(2)外用止痛药:如冰片、薄荷脑等,外涂患处,每日3-5次。

(3)外用抗炎药物:如氢化可的松乳膏、曲安奈德益康唑乳膏等,外涂患处,每日1-2次。

5. 中医治疗(1)中药内服:根据病情辨证论治,可选用疏风清热、活血化瘀、解毒止痛的中药方剂。

(2)针灸治疗:可选用局部阿是穴、夹脊穴、曲池、合谷等穴位,每日1次,每次30分钟。

(3)拔罐治疗:在局部阿是穴、夹脊穴等穴位进行拔罐,每日1次,每次10-15分钟。

二、预防措施1. 增强免疫力:保持良好的生活习惯,加强体育锻炼,提高自身免疫力。

2. 避免接触病毒:避免与水痘患者接触,尤其是免疫力低下的人群。

3. 接种疫苗:接种水痘疫苗,预防水痘的发生。

4. 注意个人卫生:勤洗手,保持皮肤清洁,避免感染。

三、预后带状疱疹的预后一般良好,多数患者经治疗后可痊愈。

但部分患者可能出现带状疱疹后神经痛,需长期治疗。

因此,早期诊断和治疗对于改善患者预后具有重要意义。

总之,带状疱疹的治疗方案主要包括一般治疗、抗病毒治疗、神经疼痛治疗、局部治疗和中医治疗。