带下病

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:4

带下病带下病是什么带下的量明显增多,色、质、气味发生异常,或伴全身、局部症状者,称为“带下病”,又称“下白物”、“流秽物”。

相当于西医学的阴道炎、子宫颈炎、盆腔炎、妇科肿瘤等疾病引起的带下增多。

产后带下病是产后女性朋友容易发生的妇科疾病。

正常女子自青春期开始,肾气充盛,脾气健运,任脉通调,带脉健固,阴道内即有少量白色或无色透明无臭的粘性液体,特别是在经期前后、月经中期、妊娠期及产后量增多,以润泽阴户,防御外邪,此为生理性带下。

若带下量明显增多,或色、质、气味异常,即为带下病。

临床上以白带、黄带、赤白带为常见。

但也有带下过少者,带下与月经都有周期性,带下过少常与月经量少、闭经的某些病症相一致。

带下病以带下增多为主要症状,临床必须辨证与辨病相结合进行诊治。

西医妇科疾病如阴道炎、宫颈炎、盆腔炎及肿瘤等均可见带下量多,应明确诊断后按带下病辨证施治,必要时应进行妇科检查及排癌检查,避免贻误病情。

带下病以湿邪为患,故其病缠绵,反复发作,不易速愈,而且常并发月经不调、闭经、不孕等疾病。

产后的女性因为在生育后消耗不少的体力,容易感染湿邪,因此,产后女性朋友们要重视带下病预防。

产后带下病的原因产后带下病发病原因,从西医的角度解释说,这是由阴道炎、子宫颈炎、骨盆腔发炎、子宫颈癌、子宫肌瘤、子宫体腺癌、阴道异物等诱发产生的妇科疾病,致病原因还是以子宫颈炎、滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、老年性阴道炎为多见。

从中医的角度分析,产后带下病主要由于湿邪影响任、带二脉,以致带脉失约、任脉不因所形成。

湿邪有内外之别,外湿指外感温邪;内湿,多因脾虚失运,肾虚失固所致。

1、湿热:湿热(毒)因摄生不洁,或久居阴湿之地,或因手术损伤,以致湿热、病菌入侵带脉,发为带下。

亦有肝经湿热下注,或因热毒蕴腐,损伤血络,导致带下赤白。

2、脾虚:饮食不节,劳倦过度,牌运失健,湿浊下注,伤及任、带二脉而为带下病。

3、肾虚:素体肾气不足或房劳多产,封藏失职,亦有肾阴偏虚,相火偏旺,灼伤血络,任带失因而带下赤白者。

带下病中医名词解释带下病中医名词解释1. 带下病带下病,又称白带异常、阴道炎,是指女性阴道分泌物的异常变化,包括颜色、质地、气味等方面的改变,常伴有瘙痒、灼热感和不适等症状。

2. 寒湿带下寒湿带下是指阴道分泌物中寒湿之邪滞留引起的带下病。

寒性带下常伴有白带增多,呈稀薄的液体状,外阴瘙痒、灼热感明显,尤以寒湿之邪侵犯肾经者,出现下腹冷痛、腰酸等症状。

3. 湿热带下湿热带下是指阴道分泌物中湿热之邪滞留引起的带下病。

湿性带下常伴有白带黄稠,伴有瘙痒、灼热感,甚至局部红肿疼痛的症状。

湿热带下可能与体内湿热蕴结、脾胃湿热等因素相关。

4. 血热带下血热带下是指阴道分泌物中存在热毒,引起的带下病。

血热带下常伴有黄色或暗红色的带下,且伴有异味、瘙痒、疼痛等症状。

常见于月经不调、子宫附件感染等情况。

肝郁带下是指由于情绪压抑导致肝经气机郁滞,进而引发带下病。

肝郁带下的特点是白带量多,质地粘稠,常伴有情绪不稳、胸闷、嗳气等症状。

6. 腰冷带下腰冷带下是指因腰部受寒而引发的带下病。

腰冷带下的表现为白带清稀,腰部冷痛明显,伴有腹部不适、乏力等症状。

常见于寒冷环境下长时间暴露或不注意保暖导致的寒邪入侵。

带下病是女性常见的妇科疾病之一,不同类型的带下病在症状和表现上有一定的差异。

对于带下病患者,应及时就医,寻求中医专家的帮助,根据不同类型的带下病选择相应的治疗方法,以恢复阴道分泌物的正常状态,缓解相关症状,并避免病情恶化。

7. 气滞带下气滞带下是指由于气机郁滞引起的带下病。

气滞带下的特点是白带量多,质地黏稠,伴有胸闷、脘腹胀满等症状。

常见于情绪不畅、饮食不节等因素影响。

8. 气虚带下气虚带下是指由于气血亏虚引起的带下病。

气虚带下的表现为白带清淡,质地稀薄,伴有乏力、气短、心悸等症状。

常见于长期体力或精力消耗过多、营养不良等情况。

血瘀带下是指因经络阻塞、血液循环不畅引起的带下病。

血瘀带下的特点是白带颜色暗红或紫红,质地黏稠,伴有下腹胀痛、经期不调等症状。

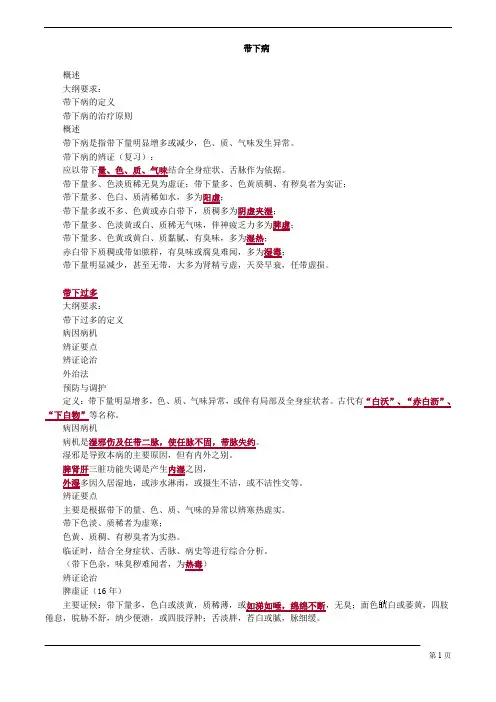

带下病概述大纲要求:带下病的定义带下病的治疗原则概述带下病是指带下量明显增多或减少,色、质、气味发生异常。

带下病的辨证(复习):应以带下量、色、质、气味结合全身症状、舌脉作为依据。

带下量多、色淡质稀无臭为虚证;带下量多、色黄质稠、有秽臭者为实证;带下量多、色白、质清稀如水,多为阳虚;带下量多或不多、色黄或赤白带下,质稠多为阴虚夹湿;带下量多、色淡黄或白、质稀无气味,伴神疲乏力多为脾虚;带下量多、色黄或黄白、质黏腻、有臭味,多为湿热;赤白带下质稠或带如脓样,有臭味或腐臭难闻,多为湿毒;带下量明显减少,甚至无带,大多为肾精亏虚,天癸早衰,任带虚损。

带下过多大纲要求:带下过多的定义病因病机辨证要点辨证论治外治法预防与调护定义:带下量明显增多,色、质、气味异常,或伴有局部及全身症状者。

古代有“白沃”、“赤白沥”、“下白物”等名称。

病因病机病机是湿邪伤及任带二脉,使任脉不固,带脉失约。

湿邪是导致本病的主要原因,但有内外之别。

脾肾肝三脏功能失调是产生内湿之因,外湿多因久居湿地,或涉水淋雨,或摄生不洁,或不洁性交等。

辨证要点主要是根据带下的量、色、质、气味的异常以辨寒热虚实。

带下色淡、质稀者为虚寒;色黄、质稠、有秽臭者为实热。

临证时,结合全身症状、舌脉、病史等进行综合分析。

(带下色杂,味臭秽难闻者,为热毒)辨证论治脾虚证(16年)主要证候:带下量多,色白或淡黄,质稀薄,或如涕如唾,绵绵不断,无臭;面色白或萎黄,四肢倦怠,脘胁不舒,纳少便溏,或四肢浮肿;舌淡胖,苔白或腻,脉细缓。

治法:健脾益气,升阳除湿。

方药:完带汤。

若脾虚湿蕴化热,症见带下量多,色黄,黏稠,有臭味者,治宜健脾祛湿,清热止带,方用易黄汤。

肾阳虚证主要证候:带下量多,绵绵不断,质清稀如水;腰酸如折,畏寒肢冷,小腹冷感,面色晦暗,小便清长,或夜尿多,大便溏薄;舌质淡,苔白润,脉沉迟。

治法:温肾培元,固涩止带。

方药:内补丸。

阴虚夹湿证(16年)主要证候:带下量多,色黄或赤白相兼,质稠,有气味,阴部灼热感,或阴部瘙痒;腰酸腿软,头晕耳鸣,五心烦热,咽干口燥,或烘热汗出,失眠多梦;舌质红,苔少或黄腻,脉细数。

中医妇科:带下病带下的量明显增多,色、质、气味发生异常,或伴全身、局部症状者,称为“带下病”,又称“下白物”、“流秽物”。

相当于西医学的阴道炎、子宫颈炎、盆腔炎、妇科肿瘤等疾病引起的带下增多。

“带下”之名,首见于《内经》,如《素问·骨空论》说:“任脉为病……女子带下瘕聚。

”带下一词,有广义、狭义之分,广义带下泛指妇产科疾病而言,由于这些疾病都发生在带脉之下,故称为“带下”。

如《金匮要略心典》说:“带下者,带脉之下,古人列经脉为病,凡三十六种,皆谓之带下病,非今人所谓赤白带下也。

”又如《史记·扁鹊仓公列传》记载:“扁鹊名闻天下,过邯郸,闻(赵)贵妇人,即为带下医。

”所谓带下医,即女科医生。

狭义带下又有生理、病理之别。

正常女子自青春期开始,肾气充盛,脾气健运,任脉通调,带脉健固,阴道内即有少量白色或无色透明无臭的粘性液体,特别是在经期前后、月经中期及妊娠期量增多,以润泽阴户,防御外邪,此为生理性带下。

如《沈氏女科辑要》引王孟英说:“带下,女子生而即有,津津常润,本非病也。

”若带下量明显增多,或色、质、气味异常,即为带下病。

《女科证治约旨》说:“若外感六淫,内伤七情,酝酿成病,致带脉纵弛,不能约束诸脉经,于是阴中有物,淋漓下降,绵绵不断,即所谓带下也。

”在《诸病源候论》中还有五色带下的记载,有青、赤、黄、白、黑五色名候,指出五脏俱虚损者,为五色带俱下。

临床上以白带、黄带、赤白带为常见。

但也有带下过少者,带下与月经都有周期性,带下过少常与月经量少、闭经的某些病症相一致,故这里不予赘述。

带下病以带下增多为主要症状,临床必须辨证与辨病相结合进行诊治。

西医妇科疾病如阴道炎、宫颈炎、盆腔炎及肿瘤等均可见带下量多,应明确诊断后按带下病辨证施治,必要时应进行妇科检查及排癌检查,避免贻误病情。

带下病以湿邪为患,故其病缠绵,反复发作,不易速愈,而且常并发月经不调、闭经、不孕、症瘕等疾病,是妇科领域中仅次于月经病的常见病,应予重视。

带下病的症状文章目录*一、带下病的症状*二、带下病的并发症*三、带下病的饮食注意事项1. 带下病吃什么好2. 带下病不能吃什么带下病的症状带下过多者表现为带下量较平时明显增多,色、质、味异常,或伴有外阴、阴道瘙痒、灼热、疼痛等局部症状。

带下过少者表现为带下量较平时明显减少,阴道干涩、痒痛或萎缩,部分患者伴有性欲低下、性交疼痛,月经量少或月经延后,甚至闭经、不孕等。

带下病的并发症根据带下的不同颜色和症状分为白带、黄带;赤带、青带、黑带及五色带。

临床以白带、黄带及赤带多见,青带可能为脓性分泌物,黑带可能为少量陈旧性分泌物或生殖道恶性病灶的分泌物,五色带多为生殖器恶性病灶的分泌物,以更年期妇女多见。

带下病常见于各种阴道和宫颈炎症。

带下病的饮食注意事项1、带下病吃什么好饮食原则:1.1、宜补充营养,增强体质,多吃牛奶、鸡蛋、豆浆、瘦肉、动物内脏等。

1.2、宜多吃具有健脾祛湿作用的食物,如山药、扁豆、莲子、白果、薏米、蚕豆、绿豆、黑木耳、豇豆、核桃仁、淡菜、芹菜、龟肉、猪肚、乌骨鸡、芡实。

1.3、黄带、血性白带为湿热,宜多喝汤水、饮食清淡,多吃新鲜蔬菜:芹菜、菊花脑、冬瓜、苋菜、西瓜、马兰头、绿豆、赤小豆、荸荠、紫菜、马齿苋、蚕豆花、绿豆、木耳、鲜藕等。

饮食适宜:1.1、宜多食新鲜蔬菜和水果。

1.2、多食具有淡渗利湿的食物。

1.3、多饮水。

宜吃食物:1.1、芹菜:保持大便通畅。

多食新鲜蔬菜和水果。

1.2、茯苓:利水渗湿。

先将粳米煮粥,半熟时,加入茯苓末,和匀后,煮至米熟,空腹服用。

1.2、鲤鱼:用于白带多,湿热有毒者。

鲤鱼去头、尾及骨头,取肉与赤小豆共煮至豆烂。

分2次服用。

2、带下病不能吃什么饮食原则:2.1、甘厚味及甜腻食品,如肥肉、海腥、糯米滋粑等,以免留湿生痰。

2.2、炒、油炸类燥热性食物。

2.3、蒜、姜、辣椒、酒等刺激性食物。

饮食禁忌:2.1、海鲜发物。

2.2、忌辛辣食品。

2.3、忌烟酒。

2.4、忌甜腻食物。

带下病

定论:

正常妇女阴道内有少量白色无臭分泌物,滑润阴道粘膜,称为带下。

带下病是指带下量明显增多,色、质、气味异常或伴全身及局部症状的疾病。

古代妇科病称之为“带下病”。

是指从妇女阴道流出一种粘腻的物质,如带一样绵绵不断。

病因:

中医认为,带下病多为肾气不足,带脉失司,使精液滑脱而下,包括妇女的多种生殖器炎症。

或因脾失健运,湿浊积聚,蕴热下注而成。

临床辨证:

其症见可有带下过多,色质异常,腥或秽臭,并伴有阴部瘙痒,或掀热疼痛,或有腰酸,小腹胀痛等。

历代医家根据带下的颜色不同,又分为“白带”、“赤带”、“赤白带”、“黄带”、“ 青带”、“黑带”,“五色带”等。

以前两色多见。

脾虚湿困症:带下量多、色白或淡黄、质粘稠、面色萎黄、纳少便溏、精神疲倦、舌淡苔白腻、脉缓弱。

肾阴亏虚症:带下赤白、质粘无臭、阴户灼热、五心烦热、腰酸耳鸣、头晕心悸、舌红苔少、脉细数。

肾阳亏虚症:白带清冷、量多质稀、淋漓不断、腰酸腹冷、小便频数清长、夜间甚、舌淡苔薄白、脉沉迟。

湿热下注症:带下量多、色黄或黄白、质粘腻有臭气、胸闷纳差、小腹作痛、舌苔黄腻、脉濡数。

治疗:

治疗带下病总的原则是固肾健脾、除湿止带、清热利湿。

经络配方:

任脉、足太阴脾经、足少阴肾经。

穴位配方:

冲门、气冲、气海、关元、阴陵泉、三阴交、足三里、太冲、长强穴、白环俞、肾俞、八髎。

通肾穴、通胃穴、通背穴

取经穴:

任脉行胸腹正中线

足太阴脾经主要分布在胸腹任脉旁开第三侧线及下肢内侧前缘。

足少阴肾经主要分布在下肢内侧后缘及胸腹第一侧线。

位置:冲门、在腹股沟外侧,距耻骨联合上缘中点3.5寸,当髂外动脉的外侧。

位置:气冲、在腹股沟稍上方,脐中下5寸,距前正中线2寸。

位置:气海、在下腹部,前正中线上,当脐中下1.5寸。

位置:关元、在下腹部,前正中线脐中下3寸。

位置:阴陵泉、在小腿内侧,当胫骨内侧后下方凹陷处。

位置:三阴交、足内踝尖上3寸。

位置:足三里、在小腿前外侧,当犊鼻下3寸。

位置:太冲、在足背,当第一、二蹠骨结合部前方凹陷处。

位置:长强穴、在尾骨端下,当尾骨端与肛门连线的中点处。

位置:白环俞、在骶部,当骶正中嵴旁1.5寸,平第四骶后孔。

位置:肾俞、在腰部,当第2腰椎棘突下,旁开1.5寸。

位置:八髎、在骶部,当髂后上棘内下方,于1、2、3、4骶后孔处

位置:通肾穴膝盖内侧上缘凹陷处,黑白肉际上是穴。

位置:通胃穴通肾上二寸处是穴。

位置:通背穴通胃上二寸是穴。

手法操作:

仰卧位

1.患者仰卧,医者坐或立其侧,先以脐中为中心,顺、逆时针双掌交替打圈摩腹部各36次;继推任脉、从上脘推脐向下经关元、气海穴直到耻骨推;再双掌旁分推足太阴脾经、足少阴肾经和少腹两侧向下作弧形推擦法,反复操作5~10分钟。

2.患者仰卧,医者自其推大腿内侧足太阴脾经、足少阴肾经,自上向下到内踝部交替短摊(或自下向上到腹股沟)、揉、捏、拿各5~10遍。

3.医者点按揉冲门、气冲、气海、关元、三阴交、足三里、太冲各1分钟。

重点点按拨揉通肾穴、通胃穴、通背穴、阴陵泉穴各2分钟。

俯卧位

4.患者俯卧,医者点按揉患者肾俞、命门、白环俞穴各1分钟。

重点点按

揉弹拨八髎3分钟。

再以掌侧小鱼际横擦肾俞、命门、白环俞穴腰骶八髎穴,上下搓按,反复操作,似热透小腹为佳。

5.医者用手食、中指并拢,稍钩屈点按患者长强穴5~10次

疗效:

有效率94%,治愈率76%。