任脉、冲脉、督脉、带脉

- 格式:docx

- 大小:15.15 KB

- 文档页数:4

第十五讲冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉奇经八脉为区别于十二正经的,别道奇行的经脉,包括督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉共8条。

任脉,督脉有单独的篇幅,这里就不说了,简单介绍其它六脉。

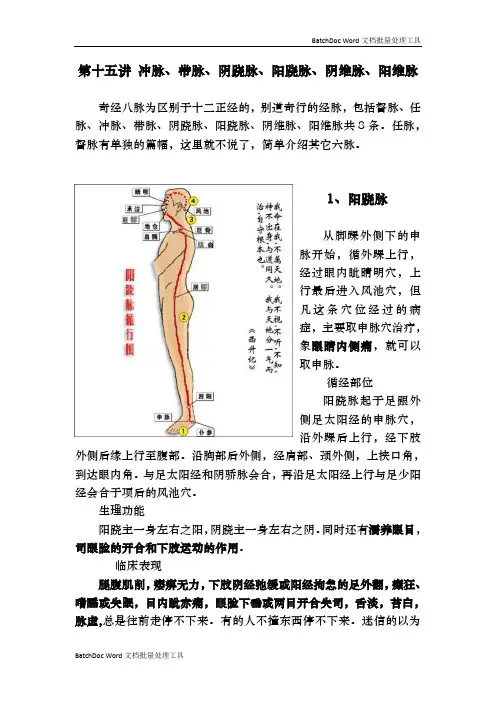

1、阳跷脉从脚踝外侧下的申脉开始,循外踝上行,经过眼内眦睛明穴,上行最后进入风池穴,但凡这条穴位经过的病症,主要取申脉穴治疗,象眼睛内侧痛,就可以取申脉。

循经部位阳跷脉起于足跟外侧足太阳经的申脉穴,沿外踝后上行,经下肢外侧后缘上行至腹部。

沿胸部后外侧,经肩部、颈外侧,上挟口角,到达眼内角。

与足太阳经和阴骄脉会合,再沿足太阳经上行与足少阳经会合于项后的风池穴。

生理功能阳跷主一身左右之阳,阴跷主一身左右之阴。

同时还有濡养眼目,司眼睑的开合和下肢运动的作用。

临床表现腿腹肌削,痿痹无力,下肢阴经弛缓或阳经拘急的足外翻,癫狂、嗜睡或失眠,目内眦赤痛,眼睑下垂或两目开合失司,舌淡,苔白,脉虚,总是往前走停不下来。

有的人不撞东西停不下来。

迷信的以为被鬼迷了,西医检查是查不出问题。

以前发过一个孩子的,还有的老人的。

外八字的人就是阳跷脉的问题,在路上看到外八的人,我都好想来给他来一针,腿的外侧疼的时候,就要注意,如果是疼在胆经和膀胱经中间。

你找胆经和膀胱经的穴位就没有,就得找阳跷脉的,针对癫痫方面是白天发作的。

病机分析阴跷脉、阳跷脉行于下肢,维持下肢正常的生理活动。

气血虚衰,跷脉失养则腿腹肌削,屡痹无力,行走欹斜或两足瘛疭;跷脉上行至目内毗,阴跷脉、阳跷脉阴阳失调,则嗜睡或失眠;跷脉虚衰,经脉失养,则司眼睑开合功能失司或眼睑下垂;舌淡,苔白,脉虚为虚弱之象。

交会腧穴申脉、仆参、跗阳(足太阳经)、居髎(足少阳经)、臑俞(手太阳经)、肩髃、巨骨(手阳明经)、天髎(手少阳经)、地仓、巨髎、承泣(足阳明经)、睛明(足太阳经)。

2、阴跷脉循经部位阴跷脉起于足跟内侧足少阴经的照海穴,通过内踝上行,沿大腿的内侧进入前阴部,沿躯干腹面上行,至胸部人于缺盆,上行于喉结旁足阳明经的人迎穴之前,到达鼻旁,连属眼内角,与足太阳、阳矫脉会合而上行。

中医对脑部的经脉的理解中医认为,脑部是人体的主宰之官,掌控着人体的思维、智力、记忆等重要功能。

为了保持脑部的正常运行,中医强调维护脑部的经脉系统的健康。

经脉是中医理论中的重要概念,它们存在于全身各个器官组织中,包括脑部。

下面将详细介绍中医对脑部经脉的理解。

1. 脑部经脉的概念:中医认为,脑部经脉是一种特殊的经络系统,贯穿于脑组织中,与全身经脉系统相互连接。

脑部经脉是脑部血液供给的重要通道,通过传导气血和营养物质,维持脑组织的正常功能和代谢。

2. 脑部经脉的组成:中医将脑部经脉分为主要经脉和细微经脉两个层次。

主要经脉包括督脉、任脉、冲脉和带脉等,它们作为脑部经脉的主要通道,将气血输送到脑组织中。

细微经脉则分布在脑组织的微血管网络中,将气血输送到微小的脑细胞和神经元之间,起到营养和调理的作用。

3. 脑部经脉的功能:中医认为,脑部经脉的畅通与否影响着脑部的功能和健康。

经脉病变会导致脑血管病、脑循环障碍等疾病。

通过调理脑部经脉,中医能够改善脑部的血液循环和气血运行,增加脑部的营养供给,调节脑功能,提高智力和记忆力。

4. 针灸与脑部经脉:针灸疗法是中医调理脑部经脉的一种常用方法。

通过在特定的穴位上刺激,可以调整脑部经脉的功能,促进气血的流动,提高脑细胞的活力。

例如,通过刺激头部的“百会”穴位,可以改善脑血供,增强记忆力。

刺激手掌上的“太冲”穴位,则可以缓解脑疲劳,增加注意力。

5. 草药与脑部经脉:中医药物也可以用来调理脑部经脉。

中草药中有许多具有活血化瘀、理气活血、调节气血等功效的药物,它们通过改善脑部经脉的血液循环和气血运行,达到促进脑部健康的效果。

例如,桂枝可以活血化瘀,通络散寒;当归可以补血养血,舒筋活血。

这些草药的运用可以根据具体的脑部疾病和临床症状进行配伍使用。

6. 饮食调理脑部经脉:中医饮食调理也可以对脑部经脉进行有效的保养。

中医认为,食物具有不同的气味和性味,可以对气血进行调节。

例如,食用一些具有健脾作用的食物,如生姜、香菜等,可以改善脾胃功能,促进气血的运行,维持脑部经脉的畅通。

任脉及其络脉分布1.任脉女子起于胞中(即子宫卵巢),男子起于阴囊(即睾丸),发出后分为两支:一支向后行,在腹腔沿脊柱腹侧上行到胸椎;一支浮而外者,从子宫或睾丸发出后,分布于外生殖器;其主干线从外生殖器上行经耻骨前,循腹壁经脐中央,上行至胸,分支分布于心,主线上行颈前,沿气管到喉咙,通过舌下,前屈绕下颔,上行分布于口唇,在人中穴于督脉相沟通。

在下颔承浆穴分出左右两支,绕口角上行,至眼眶下入眼眶内,分布于眼球。

《素问·骨空论》载:“任脉者,起于中极之下,以上毛际,循腹里,上关元,至咽喉,上颐,循面入目。

……任脉为病,男子内结七疝,女子带下瘕聚。

”《灵枢·五音无味》载:“起于胞中,上循背里,为经络之海。

其浮而外者,循腹右上行,会于咽喉,别而络唇口。

”《奇经八脉考》载:“任为阴脉之海,其脉起于中极之下,少腹之内,会阴之分。

(在两阴之间)上行而外出,循曲骨,(横骨上毛际陷中)上毛际,至中极,(脐下四寸,膀胱之募)同足厥阴、太阴、少阴并行腹里,循关元,(脐下三寸,小肠之募,三阴任脉之会)历石门(即丹田,一名命门,在脐下二寸,三焦募也)气海,(脐下一寸半宛宛中,男子生气之海)会足少阳、冲脉于阴交。

(脐下一寸,当膀胱上口,三焦之募)循神阙、(脐中央)水分,(脐上一寸,当小肠下口)会足太阴于下脘。

(脐上二寸,当胃下口)历建里,(脐上三寸)会手太阳、少阳、足阳明于中脘。

(脐上四寸,胃之募也)上上脘、(脐上五寸)巨阙、(鸠尾下一寸,心之募也)鸠尾、(蔽骨下五分)中庭、(膻中下一寸六分陷中)膻中、(玉堂下一寸六分,直两乳中间)玉堂、(紫宫下一寸六分)紫宫、(华盖下一寸六分)华盖、(璇玑下一寸)璇玑,(天突下一寸)上喉咙,会阴维于天突、廉泉。

(天突在结喉下四寸宛宛中,廉泉在结喉上,舌下,中央)上颐,循承浆,与手足阳明、督脉会。

(唇下陷中)环唇上,至下交,复出分行,循面,系两目下之中央,至承泣而终。

”2.任脉的络脉《灵枢·经脉》载:“任脉之别,名曰鸠尾,下鸠尾,散于腹。

针灸学名词解释总结针灸第一次总结:《内经》;第二次总结:《针灸甲乙经》;第三次总结:《针灸大成》1)经络:经脉和络脉的总称,是人体运行气血、联络脏腑、沟通内外、贯穿上下的通路。

2)十二经脉:手三阴、手三阳、足三阴、足三阳经的总称。

3)奇经八脉:督脉、任脉、冲脉、带脉、阴阳维脉、阴阳跷脉的总称,是八条不与十二经脉同行,别道奇行的脉。

4)一源三岐:任督冲三脉同源起于胞中,出于会阴,分别行于人体前后正中线和腹部两侧。

5)十二经别:十二正经离入出合的部分,是别行深入体腔的支脉。

(6)六合:十二经别按阴阳表里关系在头顶部汇合成六组。

7)头项寻列缺?阴经治头面部疾病?8)十五络脉:十二经脉和任脉、督脉各自别出一络,加上脾之大络。

(肘膝关节以下)9)十二经别和十二络脉的联系和区别?10)十二经筋:十二经脉的气结、聚、散、络于筋肉关节的体系。

11)四海:髓海、血海、气海、水谷之海的总称。

12)经络作用:联系脏腑沟通内外、运行气血营养全身、抵御病邪反应病候、传导感应调和阴阳。

13)穴位分类:十四经穴、经外奇穴、阿是穴。

14)十四经穴:有固定名称又有明确位置,归属于十四经脉系统的穴。

(15)经外奇穴:有固定名称又有明确位置,但未归入或不便归入十四经脉系统的穴。

16)阿是穴:无固定名称、位置的压痛点或病变局部及其他反应点。

(17)骨度折量法:以体表骨节为主要标志折量全身各部的长度和宽度,定出分寸以腧穴定位的方法。

18)中指同身寸:中指中节桡侧两端纹头之间距离为1寸。

19)一夫法:横指同身寸,被取穴者四指并拢,以中指中节横纹为准,四指宽度作为3寸。

20)拇指同身寸:被取穴者拇指的指间关节宽度为1寸。

21)肺系:肺及其相连的组织器官。

22)上骨:桡骨(23)胃口,胃上部,即贲门23)臑:上臂(24)客主人:胆经上关穴的别称24)安页:两目之间凹陷处。

足跗=足背25)气街:指气冲部,当腹股沟股动脉搏动处。

26)核骨:足大趾与跖骨结合之跖趾关节。

《黄帝内经》中的经络学说

《黄帝内经》是一部古代中医典籍,其中包含了关于经络学说的内容。

经络学说是中医学中的重要理论之一,它认为人体内存在着一种特殊的网络系统,其中包括经络和穴位。

经络是一种无形的通道,能够使气血等生命能量在体内循环运行,起到调节和平衡人体功能的作用。

穴位是经络上的特定点位,通过刺激穴位可以影响经络的运行和调节身体的机能。

根据《黄帝内经》的经络学说,人体内的经络系统主要分为十二经络和八脉。

十二经络包括三阳经、三阴经和奇经八脉。

三阳经包括足太阳膀胱经、手太阳小肠经和手少阳三焦经;三阴经包括足太阴脾经、手太阴肺经和手厥阴心包经;奇经八脉包括任脉、冲脉、督脉、带脉、冲脉、阴维脉、阳维脉和阴脉。

经络学说还包括了经络的分布规律和运行规律。

经络分布在全身,通过脏腑之间、肢体之间相互联通。

它们将人体内的气血运输到各个器官和组织,维持身体的正常功能和平衡。

经络的运行规律包括了经气、气血和阴阳的升降出入。

经络学说认为,当经络出现阻塞或疏通不畅时,就会导致气血运行不畅,从而产生疾病。

《黄帝内经》中的经络学说为中医学的诊断和治疗提供了重要的理论基础,具有丰富的临床应用价值。

它强调了人体整体的调节和平衡,注重疾病的预防和调理,对中医的发展和实践起到了重要的指导作用。

十二经脉,奇经八脉,十五络脉,标本,根结,气街,四海,1.十二经脉:按流注次序分别为手太阴肺经、手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经、手少阴心经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足少阴肾经、手厥阴心包经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足厥阴肝经。

十二经脉是经络系统的主体,故又被称为“正经”。

2.奇经八脉:是督脉、任脉、冲脉、带脉、阴维脉、阳维脉、阴跷脉和阳跷脉的总称,共八条。

3.十五络脉:十二经脉在四肢部各分出一络,再加上躯干前的任脉络、躯干后的督脉络及躯干侧的脾之大络,共十五条。

十五络脉作用:沟通表里经,补充经脉循行不足,躯干之络,渗灌气血。

4.标本:“标”和“本”是指十二经脉之气集中和弥散的部位。

阐明了四肢的膝以下经穴对头身远隔部位的治疗作用。

5.根结:“根”和“结”是指十二经脉之气起始和归结的部位。

6.气街:是经气聚集汇通的共同通路。

气在头者,止着重阐述头、胸、腹、胫部是经气汇合共同循行的通道。

7.四海:是指人体气血营卫产生、分化和汇聚的四个重要部位。

四海与气街具有一致性,胃为水谷之海,与腹气街相通;冲脉,为血海(十二经之海),与腹气街和胫气街相通;膻中为气海,与胸气街相通;脑为髓海,与头气街相通。

十二经脉一、手太阴肺经1.经脉循行:原文:《灵枢·经脉》:肺手太阴之脉,起于中焦,下络大肠,还循胃口,上膈属肺。

从肺系,横出腋下,下循臑内,行少阴、心主之前,下肘中,循臂内上骨下廉,入寸口,上鱼,循鱼际,出大指之端。

其支者,从腕后,直出次指内廉,出其端。

语译:手太阴肺经起于中焦,向下联络大肠,回绕过来沿着胃的上口,通过横膈,属于肺脏,从肺系——气管、喉咙部横行出来,向下沿上臂内侧,行于手少阴经和手厥阴经的前面,下行到肘窝中,沿着前臂内侧前缘,进入寸口,经过鱼际,沿着鱼际的边缘出拇指内侧端。

手腕后方的支脉,从列缺处分出,一直走向食指内侧端,与手阳明大肠经相接。

2.病候:《灵枢·经脉》:是动则病:肺胀满,膨膨而喘咳,缺盆中痛,甚则交两手而瞀,此为臂厥。

文章编号:0255-2930(2011)07-0653-04中图分类号:R224 文献标志码:A理论探讨李鼎教授对奇经八脉的认识高希言 陈 岩 孙婵娟(河南中医学院针灸推拿学院,郑州450008)[摘 要] 李鼎教授对督脉、任脉、冲脉、带脉、维脉、跷脉等奇经八脉理论及其与正经的关系等进行了深入的研究,纠正了古代医家对督脉“合篡间,绕篡后”、冲脉循行等错误的理解,对督脉循行、任督经气运行的方向等不同认识进一步分析,加以整理,提出营气的运行方向,督脉是从上而下,任脉则是从下而上等,使奇经八脉理论更加完备,对后世奇经八脉的研究有重要的指导意义。

[关键词] 中医基础理论;奇经八脉;李鼎Professor LI Ding's understanding on the eight extra meridiansGAO Xi-yan,CH EN Y an,SU N Chan-j uan(Colleg e of Acupuncture and M assage,H enan U niv ersity o f TCM,Z hengzhou450008,China)ABSTRAC T T hroug h his long-te rm acupuncture-mo xibustio n teaching and academic resea rch,professor L I D ingf rom Shanghai Unive rsity of T CM had co nducted a pro found resea rch on the theor y o f the eig ht ex tra me ridians, named G ov ernor Vessel,Co nceptio n V essel,T ho ro ug hfare V essel,Be lt V essel,Link Vessels and Heel V essels,a s w ell as their rela tionship with the reg ular meridians.He rec tified the miss-under sta nding on the courses o f G ov-er no r V essel and Conception Vessel de te rmined by the ancient medical masters,and had a further analy sis o n somediffer ent v iew s,such as the running co ur se of Go verno r V esse l a nd the f low ing direction of meridian qi in Go ver no r Vessel and Conception V essel.He pr oposed that the nutrient qi flew up to do wn in Go verno r Ve ssel and dow n toup in Co nceptio n V essel.His re search a nd discove ry much perfected the theo ry of the eig ht e xtr a meridians andpr ovided a significant instr uctio n fo r the re sear ch o n the eig ht e xtr a meridians in the later g ene ratio ns.KEY WORDS Basic T heo ries(T CM);Eig ht Ex tr a-M eridians;LI Ding 全国针灸学大家、上海中医药大学博士生导师李鼎教授,长期从事针灸教学与学术研究工作,对针灸经典文献的研究有突出的贡献,主编全国规划教材《经络学》,校注李时珍《奇经八脉考》等古籍,评论各家,阐发卓见,对中医理论的思考,本于经典,追本溯源,不为后人的注解所囿,其独到的学术见解,主要见于专著《针灸学释难》[1]一书中。

十二正经如江河,奇经八脉如湖泊,八脉交会穴如经方奇经八脉指别道奇行的经脉,包括督脉、任脉、冲脉、带脉、阴维脉、阳维脉、阴跷脉、阳跷脉,共8条,故称奇经八脉。

“奇”有“异”的意思,即奇特、奇异。

奇经八脉与十二正经不同,不直接隶属于十二脏腑,也无表里配合关系,故称“奇经”,也称“别道奇行”的经脉。

奇经八脉的分布部位与十二经脉纵横交互,其中奇经八脉中的督脉、任脉、冲脉皆起于胞中,同出于会阴,而分别循行于人体的前后正中线和腹部两侧,故称为“一源三歧”。

督脉可调节全身阳经脉气,故称“阳脉之海”;任脉可调节全身阴经脉气,故称“阴脉之海”;冲脉可涵蓄调节十二经气血,故称“十二经之海”,又称“血海”。

奇经八脉除带脉横向循行外,均为纵向循行,纵横交错地循行分布于十二经脉之间。

督脉行于后正中线,上至头面;任脉行于前正中线,上抵颏部;督、任各有本经所属穴位;其余冲、带、蹻、维六脉的穴位则见于以上各经十四经穴中。

冲脉行于腹部,第一侧线,交会足少阴经穴;带脉横行腰部,交会足少阳经穴;阳蹻行于下肢外侧及肩、头部、交会足太阳等经穴;阴蹻行于下肢内侧及眼,交会足少阴经穴;阳维行于下肢外侧、肩和头项,交会足太阳等经及督脉穴;阴维行于下肢内侧、腹第三侧线和颈部,交会足少阴等经及任脉穴。

奇经八脉的主要作用体现在两方面:其一,沟通了十二经脉之间的联系,将部位相近、功能相似的经脉联系起来,起到统摄有关经脉气血、协调阴阳的作用;其二,对十二经脉气血有着蓄积和渗灌的调节作用,若喻十二经脉如江河,奇经八脉则犹如湖泊。

八脉交会穴指十二经脉有8个腧穴与奇经八脉相能。

相配方法是:外关配足临泣,是手足少阳同各经相配,主治耳鸣、耳聋、目疾、偏头痛、高血压;后溪配申脉,也是手足太阳同名经相配,主治头项痛、肩周炎等,同各经相配有上下一气、同气相求的作用;公孙配内关,是足太阴和手厥阴相配,在五行中有土火互生关系,主治心胸腹疾患:列缺配照海,是手太阴和足少阴经相配,在五行中有金水关系。

中医基础理论表解-第四章经络第四章经络【⽬的要求】1.掌握经络的概念、经络系统的组成;2.掌握⼗⼆经脉的名称、⾛向交接规律、分布规律、表⾥关系、流注次序和⼤体循⾏路线;3.掌握奇经⼋脉的概念、主要功能,督脉、任脉、冲脉、带脉的循⾏和基本功能;4.掌握经络的⽣理功能;5.了解阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉的循⾏路线和基本功能;6.了解经别、别络、经筋、⽪部的基本概念和功能;7.了解经络学说的临床应⽤。

第⼀节经络学说概述【知识点表解】⼀、经络的基本概念运⾏全⾝⽓⾎联络形体官窍的通道。

经络的基沟通上下内外本概念经脉:经,路径。

经脉是主⼲,纵⾏于固定的路径,多循⾏于深部。

络脉:络,⽹络。

络脉是分⽀,纵横交错,⽹络全⾝,深浅部皆有。

⼆、经络学说的形成《内经》奠定了经络学说和中医学理论体系的基础。

《难经》⾸创“奇经⼋脉”⼀词。

晋·皇甫谧·《针灸甲⼄经》——第⼀部针灸学专著。

经络学说宋·王惟⼀·铸造经络⽳位模型“铜⼈”两具,著《铜⼈腧⽳针灸图经》。

的形成元·滑寿·《⼗四经发挥》——⾸次提出“⼗四经”名称。

明·李时珍·《奇经⼋脉考》——探讨经络学说起源。

明·杨继洲·《针灸⼤成》——对经络、⽳位针刺⼿法与适应症论述有创意。

清·陈惠畴《经络图考》等——对经络线路及⽳位正确标⽰起⼀定作⽤。

三、经络系统的组成⼿⾜三阴经⼿⾜三阳经有统率、联络、调节⼗⼆经脉经脉与络脉的作⽤。

经络系统内外连属第⼆节⼗⼆经脉【知识点表解】⼀、⼗⼆经脉的名称太阴经阴:分布四肢内侧⾯的经脉少阴经厥阴经阳明经阳:分布四肢外侧⾯的经脉太阳经命名原则少阳经脏为阴,每⼀条阴经分别⾪属于⼀脏。

腑为阳,每⼀条阳经分别⾪属于⼀腑。

⼿:⾏于上肢,起于或⽌于⼿的经脉,在经脉名前冠以⼿。

⾜:⾏于下肢,起于或⽌于⾜的经脉,在经脉名前冠以⾜。

太阴肺经⼿厥阴⼼包经⾏于上肢少阴⼼经前缘太阴脾经 * 内侧中线属脏。

人体经络穴位循环示意图人体经络穴位循行动画图,后面附录穴位位置与其对应疾病的治疗。

看图说明:按⊙为重播按⊙为播放按⊙为暂停按⊙为动画说明手太阴肺经循行图手阳明大肠经循行图足阳明胃经循行图足太阳脾经循行图手少阴心经循行图手太阳小肠经循行图足太阳膀胱经循行图足少阴肾经循行图手厥阴心包经循行图手少阳三焦经循行图足少阳胆经循行图足厥阴肝经循行图督脉循行图任脉循行图冲脉循行图带脉循行图阴跷脉循行图阳跷脉循行图阴维脉循行图阳维脉循行图附录:穴位位置与其对应疾病的治疗肺经天府:鼻尖触手臂处。

治疗过敏性鼻炎。

尺泽:肘横纹外侧。

补肾。

治高血压、哮喘。

孔最:腕横纹上七寸。

治鼻出血,治痔疮的要穴,对感冒汗不出可起到发汗的作用。

治急性咳鏉、急性咽喉痛列缺:合谷相对食指下的凹陷处。

治疗小儿遗尿,偏头痛,外感风寒引起的偏头痛。

头项寻列缺经渠:铙骨头叫铙骨茎突,顶着它往外推。

治疗咳鏉的要穴,不管是虚寒引起的还是肺热引起的。

太渊:用大指关节往下咯它,或者来回挫搓。

(在大拇指下)肺经的原穴,大补穴,补气。

脉之会穴,可治静脉曲张。

鱼际:治疗咳鏉,喘促,心中烦热,小儿疳积。

少商:大拇指甲外侧,治疗咽喉痛的要穴,用三棱针轻轻点刺挤出一滴血来,就会感到嗓子轻松了。

大肠经功效:1.有效防止皮肤病,刮痧大肠经可治痘疹和湿疹。

2.可帮助人体增强阳气或把多余火气去掉。

3.有很强的通便效果。

推二、三间到商阳通便。

商阳:食指指甲内侧,调节便秘,要用指甲掐它。

合谷:强壮穴,可以止痛,如面部的疼痛,牙痛等。

温溜:在合谷之上。

有补阳气的作用,体质虚寒的人可以艾灸。

也可用刮痧法泄火。

按揉此穴可治痘初起。

曲池:曲手臂时肘横纹的端点处。

降血压,治皮肤病,通便。

是一个排毒的穴位,要经常柔一揉。

肩隃:手臂伸直肩膀凹陷处。

是人体最容易受风寒的穴位,防止进风寒,睡觉时穿上短袖。

迎香:鼻翼旁。

通鼻窍的功效,治鼻炎,闻不到气味,鼻出血。

经常按摩点揉。

胃经四白:在眼袋下。

治眼袋,黑眼圈,给眼供血。

任脉、冲脉、督脉、带脉

一、任脉

长于胞中,包围着女性的子宫和软组织部位,直线上升,经肚脐的神阙穴到腹腔、到咽喉,到承浆穴,连接脉络绕嘴唇一圈于面部,任脉属于阴脉之海,连接着人体的手三阴,足三阴,也就是六条正阴经:心经、心包经、肝经、肺经、脾经。

肾经。

任脉长于胞中御五脏所相连,循环全身。

当一个人亏气亏血了,气血循环不畅,任脉不通或血液里有毒素了就会导致五脏六腑功能慢慢下降:刚开始心律不齐、胸闷气短、心慌、时间长了心脏就不好了。

心火旺的人就会舌尖上长红刺长溃疡:心理压力大的人眉心会长痘痘,影响肝功能后眼睛开始雾、干涩、看不清、痒痒、老花眼等;肝油炎症的人,眼睛周围就长斑:肝阳虚的人眼睛上鼓,肝阴虚的人眼睛内凹。

所以当你眼睛有一点点不舒服的时候,你就应该明白肝功能开始下降了,要调理了。

影响脾功能以后,皮肤松弛没有弹性,严重者造成脏腑下垂,功能下降。

脾功能下降的人会影响胃造成脾胃失调,爱吃凉的东西,造成宫寒。

宫寒以后,时间长了就会造成月经量非常少,来月经偶尔痛经,来的都是黑血,这个人的嘴唇发紫。

影响肺功能以后,这个人就得咽喉炎、鼻炎、鼻窦炎或过敏性鼻炎,肺有炎症的人额头上就长斑,炎症的哮喘、干咳造成免疫力下降,爱感冒。

子宫有糜烂的人,嘴唇一圈就长斑;宫寒的人下巴爱长痘痘;便秘多年的人

两个腮部长斑;内分泌失调的人发迹线周围长痘痘。

这一系列不舒服的症状表明我们的五脏功能下降了都是和这条任脉有关。

二、冲脉

长于胞中,放射两边,包围着女性的卵巢和软组织部位,从两侧上行于乳房、到咽喉、环绕唇口,到脸的两颊、到头顶。

冲脉上冲头顶,下达四肢,统领全身气血,称血海。

当冲脉不通,气血循环不畅,这个人手脚冰凉,到中年后,怕冷,到老年以后就手脚麻木发僵,活动不自如。

有些人脚跟裂,脚茧厚,久而久之就得了关节炎,不光腿不舒服全身都不舒服,而且吃得营养不吸收,恶性循环又缺钙、腰酸腿软、腿抽筋。

酸困、晚上躺在床上睡不着。

坐月子、做人流受寒地人,后期出现偏头痛、严重者半身麻木,血脂粘稠的人就会出现头晕,严重者偏瘫、脑溢血,加上这个人爱生气就会出现脑梗塞、这都跟我们的血稠有关系。

卵巢功能下降,分泌的雌激素不均匀,这个人就得乳腺小叶增生。

爱生气的得乳房肿块纤维瘤;有的乳房胀痛去医院检查又没有毛病,一定要小心了,因为这是毛病出现在子宫和卵巢下面,当子宫和卵巢有问题时顺着冲脉上行的气血是有问题的,在乳根部位它就形成堵塞,当你不治时乳腺就有问题了。

卵巢有炎症有囊肿的人,脸额就长斑,所以说脸是女人的健康地一面镜子,也是五脏六腑、子宫、卵巢的一面镜子。

皮肤黄了贫血,那个部位长斑相对应的那个部位就会出现问题,所以市面上很多爱美的女人花

钱去做外部去斑。

去得掉吗?因为她体内有炎症,垃圾毒素很多,所以外部是去不掉的。

三、督脉

长于胞中,由会阴历长强,循背理行道大椎穴,上到风府入于脑与任脉会合。

任督二脉就像一条绳索一样绕着人的身体转一圈,循环一周为三个月,所以中医往往让内分泌失调的女性吃药三个月,六个月。

九个月这样三个月为一个单位地吃。

调理我们的任督二脉,督脉属于阳脉之海,连接我们的手三阳,足三阳,也就是六条正阳经:胆经、胃经、小肠经、大肠经、膀胱经、三焦经。

督脉长于胞中于人体六腑所相连,循环全身。

当督脉不通,气血循环不畅,就造成六腑功能慢慢下降。

如胆功能下降的人就会背痛;胆囊有炎症两年以上的人内眼角鼻梁两边就长了斑;肾功能下降的人腰两边也痛,包括慢性肾炎的人等等。

肾阴虚就会影响膀胱排毒,膀胱里的毒素拍不干净(也就是小便),久而久之腐蚀膀胱造成尿道炎、膀胱炎、严重尿频尿急、后来就尿急,最后变成尿毒症。

肾阳虚就会造成大便不成形,如果心火旺,肺火旺变转为大便干糙,五天不大便,形成内痔疮和外痔疮,严重者手指血管发青色,血液有毒,当血液有毒就像一个人喝水不喝清水喝污水一样,脏腑功能就会下降。

子宫后位的人腰椎痛;子宫下垂严重的人腰椎酸痛;胃不舒服,偶尔胃胀、恶心,以为得了慢性胃炎,吃了很多药还是不舒服。

你要明白,你的胃经不在你的位置上了,盆腔炎严重的人前面肚子痛后面腰痛。

盆腔炎刚

开始是肚子下垂,附件区有点痛,时间长了肚子痛了腰也痛了,这个时候盆腔炎也就严重了。

督脉不通气血循环不畅,这个人颈椎有点发僵,时间长了就是颈椎痛,严重者带着肩周炎,这个人偶尔头痛头晕。

督脉起传导作用,颈椎病、肩周炎。

所以说女人要漂亮要幸福,就要学会用知识正确保护自己善待自己。

爱自己别人才会爱我们。

所以说一系列的症状和我们的六腑功能的下降也就是督脉不通有关。

四、带脉

长于肚脐以下1.8寸,像一条宽皮带一样围绕着人的腰部转一圈,上面约束着任冲督三脉,下面有四对韧带连接着女性的生殖系统悬挂于盆腔内。

带脉属于纤维弹性,把卵巢分泌的雌激素循环全身,参与脂肪代谢。

当带脉不通,卵巢功能下降的时候,这个女人的体型就会发生变化了。

刚开始肚子先胖,久而久之全身肥胖,然后去做各种减肥,一段时间后又胖了,而且比以前更胖,况且还伤了脏腑功能。

当这个人亏气亏血严重的四对韧带不平衡的时候就会出现子宫前位或子宫后位,气血亏得严重了,四对韧带都没有弹性了,这个女人的子宫也就下垂了,还带着胃下垂、皮肤下垂、眼睛下垂变成了三角眼了,八字沟明显了,双下巴也明显了,这样的女人子宫下垂二度左右。

子宫下垂后它就会压迫膀胱,造成尿频尿急,老想上厕所,特别是闭经后的女性。

她会很麻烦,夜里起来好几次。

前面压膀胱,后面压直肠,形成大便不出来。