高中语文论语复习之知其不可而为之()

- 格式:ppt

- 大小:222.00 KB

- 文档页数:33

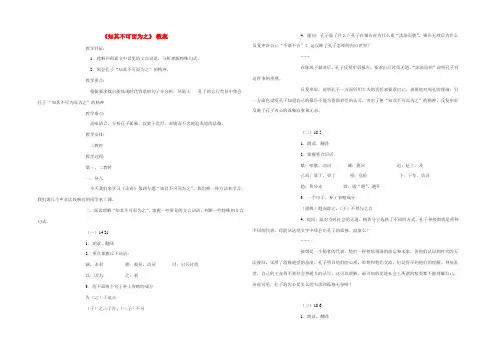

《知其不可而为之》教案教学目标:1.理解并积累文中常见的文言词语,分析理解特殊句式。

2.领会孔子“知其不可而为之”的精神。

教学重点:根据要求找出能体现时代背景的句子并分析,从隐士-----孔子的言行差异中体会孔子“知其不可为而为之”的精神教学难点:品味语言,分析孔子孤独、寂寞于乱世,却锲而不舍地追求道的品德。

教学安排:三教时教学过程:第一、二教时一.导入今天我们来学习《论语》第四专题“知其不可而为之”。

我们换一种方法来学习,我们请几个声音比较响亮的同学来上课。

二.阅读理解“知其不可而为之”,掌握一些常见的文言词语,判断一些特殊的文言句式。

(一)14.211.朗读、翻译2.重点掌握以下词语:弑:杀君朝:朝见,动词讨:出兵讨伐以:因为之:到3.给下面两个句子补上省略的成分告(之)于哀公(子)之三子告,(三子)不可4.提问:孔子做了什么?孔子在报告时为什么要“沐浴而朝”,报告无效后为什么反复申诉自己“不敢不告”?这反映了孔子怎样的内心世界?……在陈成子弑君后,孔子反复申诉报告,要求出兵讨伐无道。

“沐浴而朝”说明孔子对这件事的重视。

反复申诉,说明孔子一方面仍用大夫的责任来要求自己,表现他对周礼的虔诚;另一方面也说明孔子知道自己的报告不能为鲁国君臣的认可,突出了他“知其不可而为之”的精神。

反复申诉反映了孔子内心的孤独寂寞和无奈。

(二)18.51.朗读、翻译2.掌握重点词语歌:唱歌,动词谏:挽回追:赶上,及已而:算了,罢了殆:危险下:下车,动词趋:快步走辟:通“避”,避开3.一个句子,补上省略成分(接舆)趋而辟之,(子)不得与之言4.提问:面对当时社会的无道,精英分子选择了不同的方式,孔子和接舆就是两种不同的代表,你能从这则文字中体会出孔子的孤独、寂寞么?……接舆是一个隐者的代表,他们一样担忧祖国的命运和未来,但他们认识到时代的无法挽回,采用了消极避世的态度。

孔子明白他们的心理,很想和他们交流,但是得不到他们的理解。

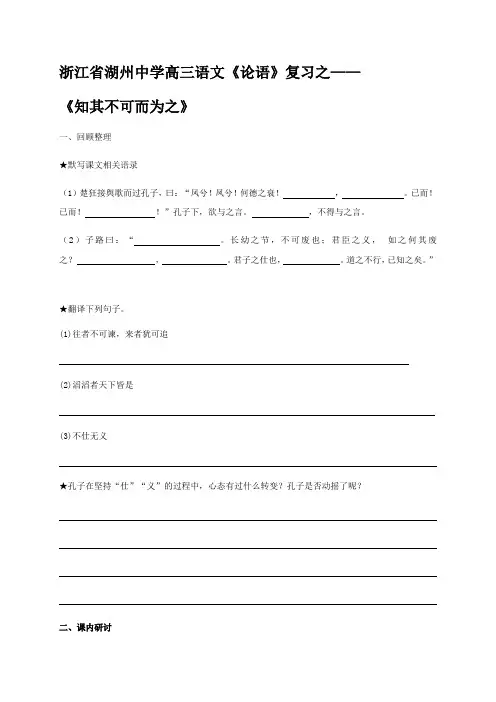

浙江省湖州中学高三语文《论语》复习之——《知其不可而为之》一、回顾整理★默写课文相关语录(1)楚狂接舆歌而过孔子,曰:“凤兮!凤兮!何德之衰!,。

已而!已而!!”孔子下,欲与之言。

,不得与之言。

(2)子路曰:“。

长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?,。

君子之仕也,。

道之不行,已知之矣。

”★翻译下列句子。

(1)往者不可谏,来者犹可追(2)滔滔者天下皆是(3)不仕无义★孔子在坚持“仕”“义”的过程中,心态有过什么转变?孔子是否动摇了呢?二、课内研讨(一)知识梳理1.深则厉,浅则揭水深就穿着衣裳过河,水浅就提起衣裳过河。

比喻做事情要通达权变。

2.知其不可而为之①“知其不可而为之”是对孔子一生的概括,表现出孔子坚持理想、坚持原则、认定目标的执著精神和献身精神。

②这种言行反映了儒家改革社会的良好愿望和积极入世的思想。

儒家不倡导消极避世,正因为社会动乱、天下无道,才更需要有志之士为改革社会现状而努力,这是一种以天下为己任的责任感和忧患意识。

③假如乱世之中,人人明哲保身,那么乱就得不到抑制,其乱更甚,知其不可而为之实则体现了一种担当、奉献和牺牲的精神。

(二)合作探究阅读下面的材料,完成下面小题。

一子路曰:“不仕无义。

长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?”(《论语·微子》)谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

(《孟子·梁惠王上》)二义,利也。

(《墨子·经说上》)今用义为政于国家,人民必众,刑政必治,社稷必安。

所为贵良宝者,可以利民也,而义可以利人,故曰:义,天下之良宝也。

(《墨子·耕柱》)(1)根据上述材料,指出儒家与墨家对“义”的不同理解。

(3 分)(2)结合材料,简要谈谈你对儒家之“义”或墨家之“义”的看法。

(3 分)。

刘老师《<论语>选读》教学笔记四知其不可而为之【相关成语】知其不可而为之;四体不勤,五谷不分;无人问津;深厉浅揭。

【重点理解】◆初步了解古代隐士的处世方式和孔子对他们的态度。

如何认识“知其不可而为之”的精神?对社会现实与改革的关系,孔子所持的观点(态度)是社会动荡,需要积极入世态度;而长沮、桀溺的观点(态度)却认为社会动荡,不如避世自隐。

①孔子的言论反映了儒家改革社会的良好愿望和积极入世的思想。

儒家不倡导消极避世,正因为社会动乱、天下无道,才更需要有志之士为改革社会现状而努力,这是一种以天下为己任的责任感和忧患意识。

②假如乱世之中,人人明哲保身,那么乱就得不到抑制,其乱更甚,知其不可而为之实则体现了一种担当、奉献和牺牲的精神。

③从反面来说,要重视保存和积蓄力量,不应做无谓的牺牲。

◆孔子去报告时为何要“沐浴而朝”?表明孔子对此事的重视。

孔子的观念中“君君,臣臣”,现竟然有人弑君,那就是冒天下之大不韪。

此种行径当然应该天下共击之。

这是孔子“礼”的思想的体现,所以他才会如此隆重地提出这种要求。

◆为何反复申说自己“不敢不告”?这反映了孔子怎样的心情?一方面说明孔子仍用大夫的政治责任要求自己,表现他对周礼的虔诚;另一方面也说明孔子对鲁国君臣实现自己的要求原本就没有抱有多大希望,是“知其不可而为之”。

反复申说,反映了孔子抱怨又无可奈何的心情。

◆说说接舆歌中的弦外之音。

接舆是个怎么样的人?他对孔子的态度如何?孔子啊,为什么你身处乱世却不知退隐,而非要去周游求仕呢,真是德行衰微啊!请不要执迷不悟了。

接舆是个狂放游侠似的隐士,对当时的社会有着清醒的认识,佯狂避世。

他主动积极讽谏孔子,却又不屑与孔子对话。

既表现了对孔子心志的理解和肯定,又表达了对孔子做法的批评和遗憾,对当时社会的极端失望。

◆从“孔子下,欲与之言”可以窥见孔子怎样的内心?一方面是孔子卫道的坚定与自信,另一方面是不被世人理解的无奈与悲凉。

◆长沮和桀溺的回答是什么意思?长沮嘲讽孔子周游列国,忙于求仕,应该很熟悉道路情况。

话题链接——天下为己任位卑仍忧国1.教材赏悟“知其不可而为之”,这是儒家思想中的一种境界,明知做不到还是一定要做下去,朝着无法完成的目标,一直走下去。

反映了孔子及其弟子积极处世、以天下为己任的人生态度,也反映了他们与隐士在处世态度上的分歧。

通过隐士对孔子的讽刺和嘲笑,反映了孔子的思想不被当时的人们理解和接受的事实。

2.名句赏记◆不登高山,不知山之高也;不临深溪,不知地之厚也。

——(《荀子·劝学》)◆障百川而东之,回狂澜于既倒。

——韩愈《进学解》◆千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。

——刘禹锡◆古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。

——苏轼◆挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾。

——文天祥《千秋祭》◆不有行者,无以图将来,不有死者,无以酬圣主。

——谭嗣同◆铁是愈锤炼愈坚韧的。

——闻一多◆明知山有虎,偏向虎山行。

——俗语◆世上无难事,只要肯登攀。

——毛泽东◆伟大的事业是根源于坚韧不断的工作,以全副精神去从事,不避艰苦。

——罗素◆人可以忍受不幸,也可以战胜不幸,因为人有着惊人的潜力,只要立志发挥它,就一定能渡过难关。

——卡耐基◆只有经过地狱般的磨炼,才能炼出创造天堂的力量。

只有流过血的手指,才能弹奏出世间的绝唱。

——泰戈尔◆蜗牛凭坚忍不拔精神到达方舟。

——查尔斯·海顿·斯帕根3.典例赏析坚忍不拔之志《晁错论》原文:古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。

昔禹之治水,凿龙门,决大河,而放之海。

方其功之未成也,盖亦有溃冒冲突可畏之患,惟能前知其当然,事至不惧而徐为之图,是以得至于成功。

译文:古代的成就大事业的人,不但要有超出普(通世)人的才华,也必须要有坚忍不拔的意志。

过去大禹治水,打通龙门,疏通大河,来使河流流进大海。

当他的功业尚未成就的时候,也有溃堤、渗露(“冲突”也是“溃堤、渗露”的意思)等等可怕灾祸,只有能够预先知道事情的来龙去脉,事情来了(可以)不畏惧而且(能够)慢慢地为这件事情谋划,因此能够得到最终的成功。

高考语文《论语-知其不可而为之》专题复习班级:学号:姓名:㈠梳理积累通假字1.趋而辟.之,不得与之言()2.植其杖而芸.()3.使子路反.见之()实词(古今异义、词类活用、一词多义)1.以吾从大夫..之后()2.孔子过之,使子路问津..焉()3.子见夫子..乎()4.子路从而后,遇丈人..()5.凤鸟不至,河.不出图()6.楚狂接舆歌.而过孔子()7.夫执舆.者为谁?()8.子路从而后.()9.止.子路宿()10.见.其二子焉()11.欲洁.其身,而乱大伦()12.杀鸡为黍而食.之()13.楚狂接舆歌而过.孔子()14.往者不可谏.,来者犹可追.()15.趋.而辟之,不得与之言()16.植.其杖而芸()17.鄙.哉,硁硁乎()18.斯己.而已矣()19.果哉!末之难.矣()虚词1.以.吾从大夫之后()2.天下皆是也,而谁以.易之()3.子路行,以.告()4.子路从而后,遇丈人,以.杖荷蓧()5.趋而辟之,不得与.之言()6.是鲁孔丘与.()7.孔子沐浴而.朝()8.楚狂接舆歌而.过孔子()9.今之从政者殆而.()10.子路从而.后()11.植其杖而.芸()12.子路拱而.立()13.晨门曰:“奚.自?”()固定结构1.且而与其从辟人之士也,岂若从辟世之士哉?()2.君臣之义,如之何其废之?()特殊句式1.告于哀公曰。

()2.子路宿于石门。

()3.子击磬于卫。

()4.则何以哉?()5.滔滔者,天下皆是也,而谁以易之?()6.晨门曰:“奚自?”()7.莫己知也()8.有心哉,击磬乎!()㈡温故知新一、选择题。

(每题3分,共24分)【】1.下列句子中没有..通假字的一项是A.趋而辟之,不得与之言 B.植其杖而芸C.深则厉,浅则揭 D.使子路反见之【】2.对下列加点词的解释不正确...的一项是A.楚狂接舆歌而过.孔子过:拜访 B.夫执舆.者为谁舆:驾车C.果哉!末之难.矣难:辩驳 D.鄙.哉,硁硁乎鄙:偏狭【】3.下列句子中加点词语的意义与现代汉语相同的一项是A.今之从政..而朝..者殆而 B.孔子沐浴C.孔子过之,使子路问津..后,遇丈人..焉 D.子路从而【】4.下列加点的虚词意义和用法都相同的一项是A.之.三子告,不可孔子过之.B.不得与.之言今由与.求也相夫子C.以.吾从大夫之后以.杖荷蓧 D.使子路问津焉.见其二子焉.【】5.下列各句中,加点词的活用现象与其他三句不同的一项是A.止.子路宿 B.往者不可谏.C.欲洁.其身,而乱大伦 D.见.其儿子焉【】6.下列各句,句式与其它三句不同的一项是A.莫己知也 B.晨门曰:“奚自?”C.有心哉,击磬乎! D.则何以哉?【】7.下列对课文语句的理解与分析不恰当的一项是A.子击磬于卫,有荷蒉而过孔氏之门者,曰:“有心哉,击磬乎!”既而曰:“鄙哉!硁硁乎!莫己知也,斯己而已矣。

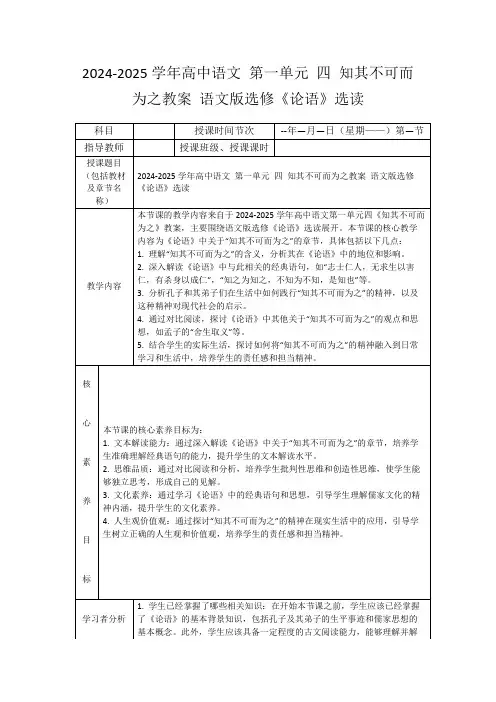

高中语文《知其不可而为之》说课稿各位同仁:大家好!今天我说课的题目是高中语文《知其不可而为之》。

《论语选读》是“文化论著研读”系列选修课的一种,本课程的核心目标是培养正确解读和批判继承传统文化的能力。

具体学习目标中的第三点,提高个人的精神品格。

所以根据这一目标,编排了这一课。

本课所选内容就是反映了儒家的“知其不可而为之”的人生哲学。

孔子对待陈恒弑君一事的态度、隐士对孔子的评价、孔子对待隐士的态度和孔子的喟叹,都可以反映出孔子这种大无畏的崇高精神。

教学本文,首先应指导学生疏通文句,理解文意,积累相关的文言知识,在此基础上,组织学生交流探讨孔子的精神。

课堂教学以问答法、文化延伸拓展法为主,创设浓郁的教学氛围,体会孔子精神,增加感性认识。

教学目标:1、知识目标:理解掌握课文中出现的常见文言词语。

2、能力目标:通过改写的方式,扩充文本中的留白处,提高学生的对文本的感悟能力。

3、德育目标:理解孔子“知其不可而为之”的精神,树立坚毅品质。

本章选择的几段语录,表现出孔子坚持理想、坚持原则、认定目标的执着精神。

人是需要一种信仰、一种理想、一种精神的,孔子一生坚持朝着自己的理想前进,不管多少艰难险阻,甚至明知理想难以实现,但还是尽自己力量坚持到底。

本课中,有接舆、长沮、桀溺、丈人、晨门等隐士,他们身处乱世独善其身的做法自然无可非议,但孔子“知其不可而为之”体现了儒家追求理想的执着和奉献精神。

孔子的一生,躬身践行着这种追求,始终坚持自己的道德信念,无视于苦难与死亡的威胁,处处碰壁而不改理想,不改为人处事的准则。

这是一种深切的社会责任感和勇敢的担当精神。

这种精神照耀了中华民族史,影响深远。

教学重点:理解“知其不可而为之”的精神内涵。

在理解并积累文中常用的文言词语之后,在此基础上,通过品读本课几个选段,分析人物的行为细节和语言神态,结合当时的社会背景,想象孔子的处境和心境,并通过与隐者的对比,感悟儒家“知其不可而为之”的精神。