中医内科学——鼓胀(精)

- 格式:ppt

- 大小:497.50 KB

- 文档页数:51

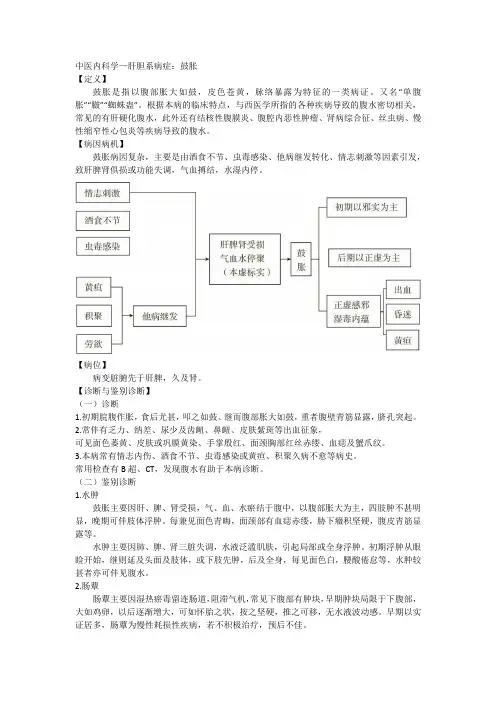

中医内科学—肝胆系病症:鼓胀【定义】鼓胀是指以腹部胀大如鼓,皮色苍黄,脉络暴露为特征的一类病证。

又名“单腹胀”“臌”“蜘蛛蛊”。

根据本病的临床特点,与西医学所指的各种疾病导致的腹水密切相关,常见的有肝硬化腹水,此外还有结核性腹膜炎、腹腔内恶性肿瘤、肾病综合征、丝虫病、慢性缩窄性心包炎等疾病导致的腹水。

【病因病机】鼓胀病因复杂,主要是由酒食不节、虫毒感染、他病继发转化、情志刺激等因素引发,致肝脾肾俱损或功能失调,气血搏结,水湿内停。

【病位】病变脏腑先于肝脾,久及肾。

【诊断与鉴别诊断】(一)诊断1.初期脘腹作胀,食后尤甚,叩之如鼓。

继而腹部胀大如鼓,重者腹壁青筋显露,脐孔突起。

2.常伴有乏力、纳差、尿少及齿衄、鼻衄、皮肤紫斑等出血征象,可见面色萎黄、皮肤或巩膜黄染、手掌殷红、面颈胸部红丝赤缕、血痣及蟹爪纹。

3.本病常有情志内伤、酒食不节、虫毒感染或黄疸、积聚久病不愈等病史。

常用检查有B超、CT,发现腹水有助于本病诊断。

(二)鉴别诊断1.水肿鼓胀主要因肝、脾、肾受损,气、血、水瘀结于腹中,以腹部胀大为主,四肢肿不甚明显,晚期可伴肢体浮肿。

每兼见面色青晦,面颈部有血痣赤缕,胁下癥积坚硬,腹皮青筋显露等。

水肿主要因肺、脾、肾三脏失调,水液泛滥肌肤,引起局部或全身浮肿。

初期浮肿从眼睑开始,继则延及头面及肢体,或下肢先肿,后及全身,每见面色白,腰酸倦怠等,水肿较甚者亦可伴见腹水。

2.肠蕈肠蕈主要因湿热瘀毒留连肠道,阻滞气机,常见下腹部有肿块,早期肿块局限于下腹部,大如鸡卵,以后逐渐增大,可如怀胎之状,按之坚硬,推之可移,无水液波动感。

早期以实证居多,肠蕈为慢性耗损性疾病,若不积极治疗,预后不佳。

鼓胀虽同见腹部胀大,但触之常未见有形肿块,但常伴水液停聚。

4.积聚积聚主要因情志不畅或湿邪食滞致肝脾失调,气滞血瘀,常见腹部胀闷或疼痛不适,腹部可扪及包块。

初期,常在气分,多为腑病,病情较轻,常见痛无定处,攻窜走动,得矢气则舒。

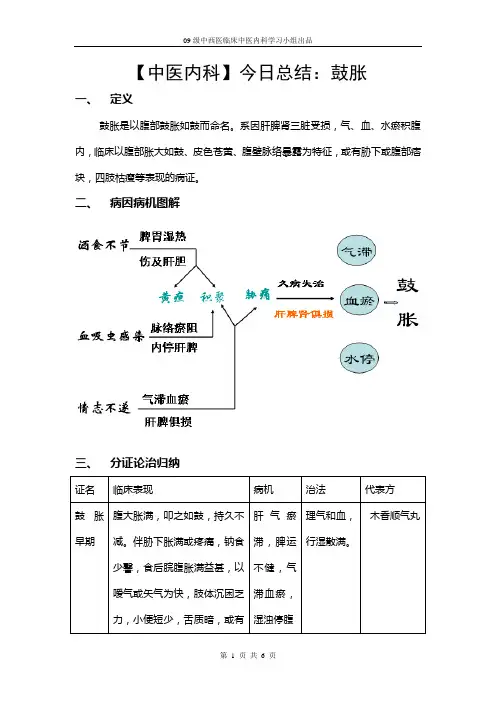

【中医内科】今日总结:鼓胀一、定义鼓胀是以腹部鼓胀如鼓而命名。

系因肝脾肾三脏受损,气、血、水瘀积腹内,临床以腹部胀大如鼓、皮色苍黄、腹壁脉络暴露为特征,或有胁下或腹部痞块,四肢枯瘦等表现的病证。

二、病因病机图解三、分证论治归纳四、辩证要点1、辩标实(1)偏于气滞:兼次症常有两胁胀满,善太息,喛气,或得矢气后腹胀稍缓,口苦脉弦等;(2)偏于血瘀:兼次症常有四肢消瘦。

腹壁脉络显露,胁下或腹部痞块,面色黧黑,面颊、胸臂血痣或血缕,肌肤甲错不润,手掌赤痕,唇及爪甲色黯,舌边尖瘀点、瘀班等;(3)偏于水停:兼次症常有腹胀之形如囊裹水,或腹中有振水音,周身困乏无力,溲少便溏.或有下肢浮肿等。

(4)气鼓:腹部膨隆,脐突皮光,喛气或矢气则舒,腹部叩之如鼓,为“气鼓”;(5)水鼓:腹部胀大,状如蛙腹,按之如囊裹水,为“水鼓”;(6)血鼓:病久,腹部胀满,青筋暴露,内有癥积,按之胀满疼痛,而颈胸部可见赤丝血缕,为“血鼓”。

2、辩本虚(1)偏于脾气虚,兼次症有面色萎黄,神疲乏力,纳呆,舌淡,脉缓等;(2)偏于气阴两虚,除兼脾气虚症外,还可见口干不欲饮,饥不欲食,体瘦,五心烦热,舌红瘦小而少津等;(3)偏于脾阳虚,兼次症常有面色苍黄、畏寒肢冷,大便溏薄,舌淡胖,脉沉细无力等;(4)偏于脾肾阳虚,兼次症除有脾阳虚症外,还见腰膝冷痛,男子阴囊湿冷,阳痿早泄,女子月经短期,量少色淡等;(5)偏于肝肾阴虚,兼次症常有头晕耳鸣,腰膝酸软,心烦少寐,颧红烘热,齿鼻衄血,舌红少苔,脉弦细而数等。

五、治疗原则早期以祛邪为主中期和晚期,均宜攻补兼施中期以利水消胀为目的晚期应重视严重并发症的防治六、方剂歌诀早期1、木香顺气散木香顺气青陈朴,芎苍枳壳与香附,砂仁桂心乌药草,肝郁气滞此方好中期2、四君子汤四君子汤中和义,人参苓术甘草比,益气健脾基础剂,脾胃气虚治相宜。

3、调营饮调营莪芎归元胡,赤芍瞿黄槟陈腹,葶苈赤苓辛桑皮,桂草白芷姜枣煮。

晚期正虚邪恋4、附子理中丸理中丸主温中阳,人参甘草术干姜,脾胃虚寒吐利痛,便血崩漏功效强,呕哕腹痛阴寒盛,再加附子更扶阳。