海岸与海底地形

- 格式:doc

- 大小:77.50 KB

- 文档页数:2

第二章海岸与海底地形第一节海岸思维激活我国海岸带优越的地理位置,丰富的自然资源,便捷的海上通道,为沿海地区的发展提供了得天独厚的条件。

我国海岸带北起中朝边界的鸭绿江口,南到中越边界的北仑河口,大陆海岸线长达18 000多千米,海岸类型繁多,分布格局也独具特色。

有关我国海岸带形成的主要因素,你知道多少呢?提示:海岸带地区地质环境的形成和演化主要来自三个方面的动力:一是地球深部的内动力,主要表现为地壳的升降运动和水平运动。

二是地球外动力作用过程。

如气候变化(冰期、间冰期)所导致的海平面的变化;光、水、风等风化作用,侵蚀、搬运、沉积等外力作用;风暴、海浪等动力作用,主要表现在削高填低和海岸带侵蚀与淤积变化.三是人类活动,已经成为影响和改造海岸带地质环境的重要地质营力.在上述三方面地球动力系统的作用下,海岸带地质环境演化集中体现在海岸线的往复变迁,这一变迁是海平面的升降运动、地壳的升降运动、泥沙的输送、沉积与海浪(海流)侵蚀等地质作用过程与人类工程经济活动影响的共同作用的结果.自主整理一、海岸线和海岸带1.海岸线(1)概念:____________与____________的分界线称为海岸线。

通常人们把海平面升到____________处时与____________的交线,叫做海岸线。

(2)特点:海面由于____________作用等因素而涨落不定,海岸线的____________也随之迁移。

2.海岸带(1)概念:海岸带是海洋和陆地____________、____________的地带,其范围由____________向海陆两侧扩展到一定的宽度。

____________是海岸带的主体。

(2)特点:是地球上水圈、岩石圈、大气圈和生物圈相互作用最频繁、最活跃的地带。

(3)影响因素:海岸在发育过程中,要受____________、____________、洋流、流水以及生物等因素的影响.二、不同类型的海岸1.基岩海岸(1)组成:基岩海岸由坚硬的____________组成,又称____________。

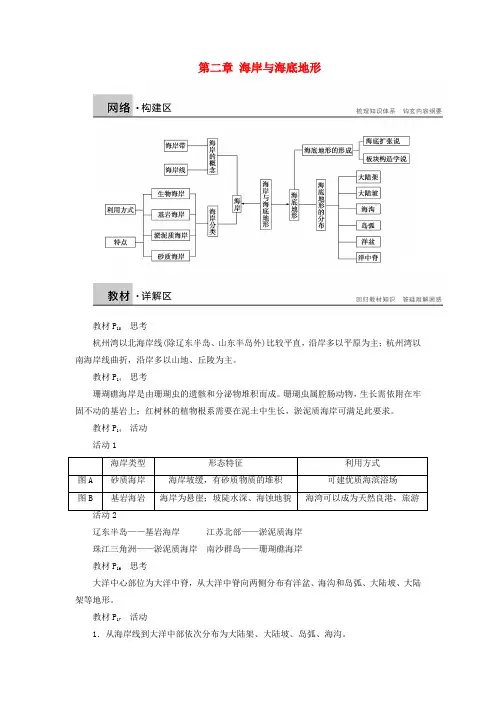

第二章海岸与海底地形教材P10思考杭州湾以北海岸线(除辽东半岛、山东半岛外)比较平直,沿岸多以平原为主;杭州湾以南海岸线曲折,沿岸多以山地、丘陵为主。

教材P14思考珊瑚礁海岸是由珊瑚虫的遗骸和分泌物堆积而成。

珊瑚虫属腔肠动物,生长需依附在牢固不动的基岩上;红树林的植物根系需要在泥土中生长,淤泥质海岸可满足此要求。

教材P14活动活动1海岸类型形态特征利用方式图A 砂质海岸海岸坡缓,有砂质物质的堆积可建优质海滨浴场图B 基岩海岩海岸为悬崖;坡陡水深、海蚀地貌海湾可以成为天然良港,旅游辽东半岛——基岩海岸江苏北部——淤泥质海岸珠江三角洲——淤泥质海岸南沙群岛——珊瑚礁海岸教材P16思考大洋中心部位为大洋中脊,从大洋中脊向两侧分布有洋盆、海沟和岛弧、大陆坡、大陆架等地形。

教材P17活动1.从海岸线到大洋中部依次分布为大陆架、大陆坡、岛弧、海沟。

2.教材P19洋中脊是洋壳在地幔物质对流上升的托顶作用下形成的。

洋中脊是洋壳的诞生处,地幔物质从中脊顶部裂谷带涌出,形成火山。

因为地幔物质的对流向两侧推开,使离洋中脊越近的海底岩石年代越新,且呈对称分布。

教材P20活动该实验活动的目的是验证在加热状态下,地幔物质能够发生对流运动。

实验应该注意将两块海绵浸湿,且它们之间应留有空隙,并将蜡烛放置在裂隙下方。

点燃蜡烛后,随着水的沸腾,两块海绵会发生相互分离,它们之间的裂隙扩大。

裂隙处水体发生垂直上升运动,带动两侧海绵向左右分离。

教材P22活动在制作模型时,应注意选择硬纸板作为底板,在其上划开三条缝隙;用于拉伸的彩带条,采用具有一定弹性的彩带纸。

中缝A处代表洋底的裂谷,形成大洋中脊;两边缝隙B、C处代表大洋板块与大陆板块的交接处,形成海沟;图中从A向B、C两侧,岩石年龄由新到老。

该模型还缺少对海底地形中大陆架、大陆坡、海岭等的模拟。

第二章海岸与海底地形 2.3 海底地形的形成教学目标:1、通过对海底扩张说的了解,来理解海底地形的形成2、运用板块构造学说,分析理解洋壳的消亡及其对海底地形的影响教学重点难点:海底地形的形成教学过程:投影地球圈层结构图复习地球内部圈层结构1.洋壳的形成与海底地形海底扩张说认为,大洋底部地壳不断生成一扩张一消亡的过程,是地幔中物质对流的结果。

洋中脊是洋壳在地幔物质对流上升的托顶作用下形成的。

洋中脊也是洋壳的诞生处。

地幔物质从中脊的顶部裂谷带涌出,冷却凝结形成新的洋壳。

新洋壳不断生长,随着地幔物质的对流向两侧推开,海底不断扩张形成洋盆。

即洋中脊和洋盆是洋壳形成与扩张的产物。

2.洋壳的消亡与海底地形:板块构造学说认为,大洋板块和大陆板块相互碰撞时,大洋板块密度大,位置低,俯冲到大陆板块之下。

俯冲地带形成海沟、岛弧和海岸山脉。

中国书法艺术说课教案今天我要说课的题目是中国书法艺术,下面我将从教材分析、教学方法、教学过程、课堂评价四个方面对这堂课进行设计。

一、教材分析:本节课讲的是中国书法艺术主要是为了提高学生对书法基础知识的掌握,让学生开始对书法的入门学习有一定了解。

书法作为中国特有的一门线条艺术,在书写中与笔、墨、纸、砚相得益彰,是中国人民勤劳智慧的结晶,是举世公认的艺术奇葩。

早在5000年以前的甲骨文就初露端倪,书法从文字产生到形成文字的书写体系,几经变革创造了多种体式的书写艺术。

1、教学目标:使学生了解书法的发展史概况和特点及书法的总体情况,通过分析代表作品,获得如何欣赏书法作品的知识,并能作简单的书法练习。

2、教学重点与难点:(一)教学重点了解中国书法的基础知识,掌握其基本特点,进行大量的书法练习。

(二)教学难点:如何感受、认识书法作品中的线条美、结构美、气韵美。

3、教具准备:粉笔,钢笔,书写纸等。

4、课时:一课时二、教学方法:要让学生在教学过程中有所收获,并达到一定的教学目标,在本节课的教学中,我将采用欣赏法、讲授法、练习法来设计本节课。

第二节海底地形的分布思维激活我们知道地球被誉为“蓝色星球",那是因为地球表面有3/4以上被海水覆盖。

可你知道吗?地球表面的平均海拔在海平面2 000米以下呢!神秘的海底世界到底是什么样的呢?提示:海底地形大体分为大陆架、大陆坡和洋底等。

洋底是海洋的主体部分,约占海洋总面积的80%。

海底地貌有海岭、海盆、海沟、海丘、海山、海渊和海底高原等。

太平洋洋底地形复杂多样,可分为四部分,即大陆边缘、过渡带、大洋床和大洋中脊,尤其是具有以岛弧—海沟系为代表的明显过渡带。

大西洋海底地形特点之一是大陆架面积较大;其二是洋底中部有一条南北延伸的海岭,整条海岭蜿蜒成“S”形,把大西洋分隔成与海岭平行伸展的东、西两个深水海盆。

大西洋东部地区,特别在北半球的热带和亚热带,有许多水下浅滩.印度洋海盆,是世界各大洋中最为复杂的,其大陆架要比大西洋的大陆架稍窄一些,其宽度各地不等。

北冰洋海底地貌的突出特点就是大陆架非常宽广;另一特点是起伏不平,一系列海岭、海盆、海槽和海沟交错分布。

北冰洋中部有一横贯的海底山岭,洋底山地坡度大、陡峭,有火山喷发,是构造断裂褶皱山。

自主整理海底地形分布规律海底地形的分布具有明显的____________。

从大陆边缘到大洋中心,海底地形分为____________、____________、____________和____________主要类型。

1.大陆架和大陆坡(1)大陆架:____________向海洋的自然延伸,一般____________较缓,水深在____________以内。

其宽度从____________起向海洋方向延伸至坡度显著____________的地方为止。

大陆架接受来自大陆的河流____________,阳光可透射至海底,____________繁盛。

(2)大陆坡:由大陆架向外伸展,海底坡度突然增大,形成一个相对陡峭的斜坡,叫做大陆坡。

水深一般为____________,是地球上最绵长、最壮观的____________。

《海底地形的分布》教学设计一、课标要求本课为人教版选修二第二章第二节,课标要求根据海底景观图或海底地形图,判断不同海底地形,并归纳海底地形的分类。

二、三维目标 1.知识与技能识记海底地形的分布规律及特征2.过程与方法阅读海底地形景观图或海底地形图,3.情感、态度与价值观培养学生热爱自然、培养科学兴趣和探究精神三、教材分析及学情分析本节的部分内容专业性较强,有一些新概念,如洋盆、海沟等,本节主要介绍了海底地形的分布情况,主要考察学生的认知识记情况,以及等值线图的判读。

通过前面的学习,学生已掌握陆地地形的分布情况,特别是高二年级的学生,已具备基本的读图能力及从地图上提取、分析、归纳地理信息的能力。

四、教学理念知识课堂,趣味课堂,生活课堂!五、教学方法采用小组展示、小组竞赛、合作探究、提问、启发诱导等方式相结合六、教学媒体多媒体课件七、教学过程一、课程导入播放电影《海王》剪辑片段导入,在课程开始之前,老师想和大家分享一段视频,共同领略海底世界的奇幻想象。

从中国古代《西游记》中四海龙王和水晶宫,到西方神话中的海王,古今中外,人们对海底世界的探索从未停止。

影片中我们欣赏到大西洋底炫目美丽的亚特兰蒂斯,也看到海沟族领地的阴暗诡谲,让人望之生畏。

那么真正的海底地形究竟如何,让我们今天共同走进蓝色大海的传说,探究海底地形的分布。

二、学习目标展示,使学生明确重点几种海底地形的特点及分布规律三、新课讲授【创设情境,背景探究】(一)人类对海底地形的探索为了探知海底地形地貌,人们进行了不懈的探索。

1925~1927年期间,德国“流星”号船考察南大西洋,首次揭示了洋底地形。

1953年以来,开始使用精密的回声测深仪获得越来越多的洋底地形剖面。

人们发现,洋底也和陆地一样,有高耸的海山,起伏的海丘,绵长的海岭,深邃的海沟,也有坦荡的深海平原。

大洋最深点深11034米,位于太平洋马里亚纳海沟,这一深度超过了陆上最高峰珠穆朗玛峰的海拔高度(8844.43米)。

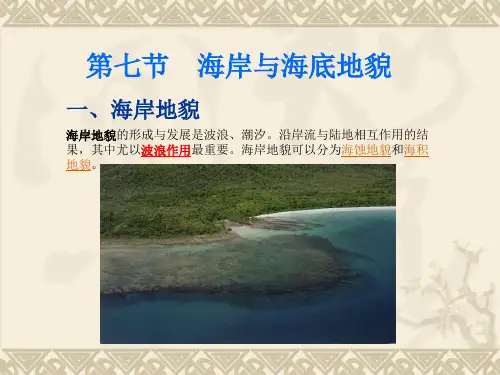

海洋地形特征

海洋地形特征主要包括海底地形、海岸地形和海洋盆地等。

1. 海底地形是指海洋底部的地形特征,包括海底山脉、海底平原、海底峡谷等。

海底地形与陆地一样,有山岭、高原、盆地、丘陵等形态。

2. 海岸地形是指陆地和海洋交界处的地形特征,包括海岸线、海蚀平台、海岸悬崖等。

3. 海洋盆地是指海底的凹陷区域,通常是大洋的中央部分,面积大,外形呈圆形或椭圆形,底部较平坦,深度在3000-6000米之间(大多为4000-5000米),覆盖着深海沉积,以化学沉积和生物沉积为主。

此外,海洋中还有海山和海沟等地形。

海山是指在海底突起的山脉,通常高度较高,形态各异。

海沟则是指海底的深谷,通常很长而且很深,海底生物活动不太活跃。

总之,海洋地形复杂多样,包括各种形态的山脉、平原、盆地、峡谷、悬崖等。

这些地形对海洋的水流、气候、生态系统和人类生活等方面都有重要影响。

第二章海岸与海底地形一、单选题读下图,完成1~5题。

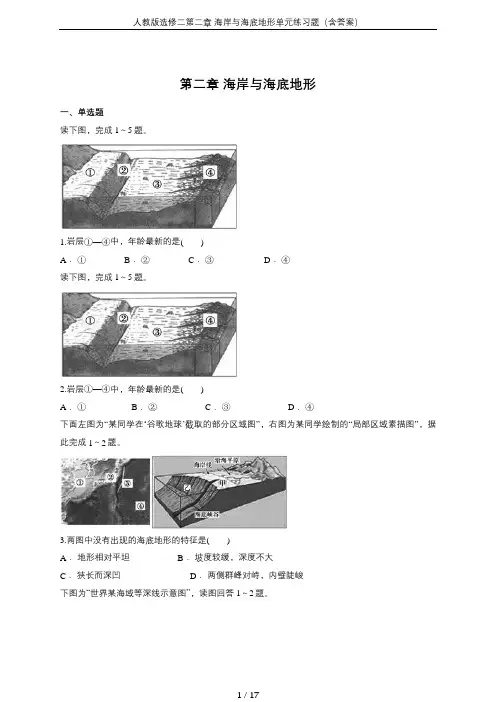

1.岩层①—④中,年龄最新的是()A.①B.②C.③D.④读下图,完成1~5题。

2.岩层①—④中,年龄最新的是()A.①B.②C.③D.④下面左图为“某同学在‘谷歌地球’截取的部分区域图”,右图为某同学绘制的“局部区域素描图”,据此完成1~2题。

3.两图中没有出现的海底地形的特征是()A.地形相对平坦B.坡度较缓,深度不大C.狭长而深凹D.两侧群峰对峙,内壁陡峻下图为“世界某海域等深线示意图”,读图回答1~2题。

4.图中字母所指的海底地形判断正确的是()A.图中A处是大陆架B.图中B处是海岭C.图中C处是海沟D.图中D处是大陆坡5.有关全球构造问题的说法,错误的是()A.大陆漂移说是由魏格纳提出的B.海底扩张说认为海岭是新的大洋地壳的诞生处C.板块构造学说是在海底扩张说和大陆漂移学说的基础上产生的D.上述三大学说的提出,说明人类对海底地形已有了科学完整的认识读下图,完成1~5题。

6.岩层①—④中,年龄最新的是()A.①B.②C.③D.④读下图,完成1~5题。

7.岩层①—④中,年龄最新的是()A.①B.②C.③D.④下图为“某地区沿南回归线的地形剖面图”,读图完成1~2题。

8.甲处地形为()A.海沟B.大陆坡C.海岭D.大陆架读“某海域海底地形示意图”,完成1~2题。

9.地形乙是________形成的()A.洋壳在地幔物质对流上升托顶作用下B.新洋壳不断生长,海底不断扩张中C.大洋板块俯冲到大陆板块下,洋底下倾、陷落D.大洋板块俯冲到大陆板块下,大陆板块受挤隆起读图,完成下面四题。

10.只可能出现于热带的是()A.①B.②C.③D.④读图,完成下面四题。

11.只可能出现于热带的是()A.①B.②C.③D.④由于海面的涨落不定,海岸线的位置也随之迁移,阅读“1986年—2006年黄河三角洲河口海岸线的变迁图”,据此完成下面两题。

12.引起黄河三角洲河口海岸线变迁的因素有()①河流携带泥沙的堆积作用②海浪的侵蚀作用③地壳运动A.①②③B.①②C.②③D.①③读“我国东南沿海某区域图”,据此回答下面两题。

海岸和海底地形

海底地形

1.海底的主要地貌类型及其分布规律

海平 3

2.海底地形的形成

(1)海底扩张学说与洋壳的形成:

(2)板块构造学说与洋壳消亡:

不同类型的海岸

1.不同类型海岸的比较

海岸的类型多种多样,主要按组成物质可分为基岩海岸、砂质海岸、淤泥质海岸、生物海岸等。

海岸带是一个特殊的地理地带,这里既是经济发达、人口聚居之地,也是生态环境比较脆弱的地带。

不同区域的海岸带具有不同的物质组成、地貌特点,因此具有不同的开发利用方式。

它们的开发特点、现状和前景及存在问题可从开发利用方式、位置或区位、海岸类型、开发条件、用途或功能、存在问题等角度分析,具体如下表所示:。

第三节海底地形的形成

一、洋壳的形成与海底地形

1.洋壳的形成:海底扩张说认为,大洋底部地壳不断_____________ ____的过程,是地幔中_____ ____的结果。

1.什么是大陆漂移学说?

【提示】1912年,德国地球物理学家魏格纳提出了大陆漂移说。

他根据大西洋两岸的大陆形状、地质构造、古生物等的相似性,认为二三亿年以前,地球上只有一整块联合古陆,它的周围是一片广阔的海洋。

后来,在地球自转所产生的离心力和天体引潮力的作用下,这一块联合古陆开始分离,逐渐形成了现在的海陆分布(如下图)。

2.海底地形

(1)洋中脊:是洋壳在地幔物质___ ______的___________形成的。

洋中脊是_ ____的诞生处。

(2)洋盆:新洋壳不断生长,随着地幔物质的对流向____ _推开,海底不断___ __形成洋盆。

结论:和是洋壳形成于扩张的产物

学法指导:海底岩石的年龄变化规律

海岭(洋中脊)是大洋地壳的诞生处,岩石年龄最年轻,岩石离海岭越近,年龄越年轻,离海岭越远,年龄越老,并在海岭两侧呈对称分布。

示意图:

例5.下列说法中,正确的是(双选)()

A.海底岩石年龄一般不超过2亿年

B.海底岩石年龄以大洋中脊为轴对称分布,由大洋中脊向两侧逐渐变老

C.海沟是洋壳的生长地带

D.大洋中脊是洋壳的消亡地带

例6.下列哪一种海底地形的发现对海底扩张学说有重要的启发()

A.海底平原B.海底珊瑚礁

C.洋中脊D.大陆架

二、洋壳的消亡与海底地形

1.洋壳的消亡:板块构造学说认为,地球岩石圈是由___ __构成的。

大陆板块与大洋板块在交接处碰撞,大洋板块因_____ ___,位置较低,向大陆板块下_____ __至地幔,洋壳在高温作用下融为________。

2.海底地形

(1)海沟:板块的俯冲带动洋底______、陷落,形成了地球表面最低洼的地方——海沟。

(2)岛弧、海岸山脉:大陆板块___________,隆起形成______或海岸山脉。

学法指导

从大洋板块俯冲示意图看海岭(大洋中脊)、海沟以及造山带的位置

海岭位于板块的生长边界,海沟和造山带位于板块的消亡边界,是由于大陆板块和大洋板块碰撞而成。

例7.下图为5°N纬线圈附近六大板块分布示意图,其中丁板块几乎全部被海洋覆盖。

据此回

答(1)~(2)题。

(1)2005年10月8日,巴基斯坦发生大地震,造成8万多人死亡,10余万人受伤,无家可归者不计其数。

该地震是由哪两个板块碰撞挤压形成的()

A.甲、乙B.乙、丙C.丙、丁D.戊、己

(2)关于六大板块的说法,正确的是()

A.甲西侧的海洋面积不断缩小

B.乙北侧夏季洋流呈逆时针方向流动

C.丙板块全部位于东半球

D.戊板块跨经度最多。