《漫话清高》 (网友来稿)

- 格式:docx

- 大小:11.60 KB

- 文档页数:1

《漫话清高》创新教案(网友来稿)教学设计一、教学目标:1. 让学生了解并掌握“清高”一词的含义及其在现实生活中的应用。

2. 培养学生对文学作品的欣赏能力,提高审美情趣。

3. 引导学生正确对待人生价值观,培养独立思考和批判精神。

二、教学内容:1. 课文《漫话清高》的内容概述。

2. 分析课文中的典型人物和事件,探讨“清高”的内涵。

3. 欣赏课文中的精彩语句,提高文学鉴赏能力。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:理解课文内容,掌握“清高”一词的含义及其在现实生活中的应用。

2. 教学难点:分析课文中的典型人物和事件,探讨“清高”的内涵。

四、教学方法:1. 启发式教学:引导学生独立思考,培养批判精神。

2. 案例分析法:分析课文中的典型人物和事件,帮助学生深入理解“清高”。

3. 小组讨论法:分组讨论,提高学生的合作与交流能力。

五、教学步骤:1. 导入新课:简要介绍课文《漫话清高》的内容,激发学生兴趣。

2. 自主学习:让学生独立阅读课文,理解大意。

3. 课堂讲解:详细讲解课文内容,分析典型人物和事件,引导学生探讨“清高”的内涵。

4. 互动环节:分组讨论,让学生分享自己的观点和感受。

6. 课后作业:布置相关练习题,巩固所学知识。

六、教学评价:1. 课后作业:通过布置相关的写作和思考题,评估学生对课文内容的理解和应用能力。

2. 课堂表现:观察学生在讨论和互动环节的表现,评估其参与度和思考深度。

3. 自我评价:鼓励学生进行自我反思,评估自己在学习过程中的收获和不足。

七、教学拓展:1. 推荐相关阅读:提供与“清高”主题相关的其他文学作品,鼓励学生进行拓展阅读。

2. 文化探究:引导学生探讨“清高”在中华传统文化中的地位和影响。

3. 现实意义:讨论“清高”在现代社会中的意义和价值,引导学生正确对待人生价值观。

八、教学资源:1. 课文文本:《漫话清高》的原文。

2. 参考资料:与“清高”主题相关的学术论文、评论等。

3. 多媒体资源:如有条件,可使用音频、视频等多媒体资源,以丰富教学手段。

第三册漫话清高学习目标:1.了解“清高”的内涵及历史上的清高人物。

2.思考“清高”的当代意义。

3.学习随笔的写法。

学习重点:1.了解“清高”的内涵。

2.当代人如何面对“清高”。

预习要求:1、字词句(先在书上作上记号,然后查)音:勾当(goudang)颍(ying)水汲(ji)黯怪癖(pi)禅(shan)让倪(ni)意:用世:出任官职扬弃:(1)保留和抛弃(2)抛弃德高望重:品行高尚,声望卓著姑置勿论:姑且放到一边不去讨论议论实至名归:有了实际的成绩,名誉也随之而来了不理解的诗句:长安宫阙九天上,此地曾经为近臣:长安宫阙处天九天之上,高贵豪华,我曾地这个地方作臣子。

端居耻圣明:在这个圣明的太平盛世,自己不甘心闲居无事,要出来做一番事业。

当路谁相假,知音世所稀:假,凭借。

业已饮,何恤他:业已,已经。

恤,忧虑。

红颜弃轩昂,白首卧松云。

醉月频中对,迷花不事君。

高山安可仰,徒此揖清芬:红颜对白首,从少壮到晚岁。

轩冕,车马冠服。

皓月当空的清宵,把酒临风,至于沉醉。

有时在繁花丛中,流连忘返。

高山太巍峨我不能仰视,只能向他纯洁芳馨的品格拜揖。

2.给每一自然段用原文或者自己概括大意3.如有可能,查找一下许由、陶渊明、林和靖、倪云林、李白、孟浩然等人事迹。

教学过程一.导入我们有时会听到人们用“清高”评价他人。

“清高”是褒义还是贬义?“清高”为何意?在这一课里,学者金开诚以“漫话”的形式为我们讲解了“清高”背后的历史源流、文化底蕴、它所代表的价值取向,以及这种思想行为在今日社会中的表现。

二.解决预习中的第一个问题――字词三.解决预习中的第二个问题。

先讨论,再找生发言。

(重点。

训练学生筛选信息,概括能力,快速把握文意层次。

)段意如下:第1节:释清高。

第2节:传说中第一个清高的人的事迹。

第3节:清高与富贵无缘。

第4节:纯正的清高者陶渊明。

第5节:要享有清高之名,必须有才。

第6节:评定清高是相当严格的。

第7节:评定清高的标准是模糊的。

2019-2020年高中语文 14漫话清高(备课资料)精品教案大纲人教版第三册一、类文荐读古诗如酒祝勇“关关雎鸠,在河之洲……”一阕《关雎》,就这样出现在我们生命记忆的源头,也出现在华夏文明的源头。

已经很难确认《诗经》诞生的确切年代了,至于究竟是哪一个不平凡的喉咙,最先吟出中国诗歌第一行嘹亮的音符,更是无从查考。

每当读罢《诗经》,我常常不禁要问自己:为什么斑驳的岁月并未使《诗经》里绽亮的意象生出铜绿,无涯的空间更未令远古诗歌包含的丰富信息在传递过程中蒙受损失?当暗黄的纸页间错落的诗行成为我们灵魂的一部分,当代诗歌,又为何离我们这般遥远?与诗人共同生存在这个世界里,应当说是我们的幸运。

诗,使灰黯变得多彩,使短暂变得永久,使有限成为无限,使腐朽化为神奇;诗,使生命中许多的不可能最终成为可能;诗使人类充分体验到情感的欢畅与智慧的奇谲。

无数的新诗正散布在我们周围,如星雨,如花瓣,飘散在我们的日子深处。

它们与我们相距那么近,伸手可触,然而又有多少人注意到它们的存在呢?是因为李白李贺李商隐都已在历史的尘烟里隐退,而浮华的现世,不再造就王维王勃王昌龄了吗?现在就下这样的结论,未免太匆忙了一点。

唯一的解释,就是它们未曾经历过时问的淘洗。

一首诗若成为绝唱,是不能省略这一手续的。

于是明白了,好诗的诞生,是天才与时间的共同结果,而读诗,是需要一个时间的距离的。

因为有了时间的距离,古诗里的字句,才化成水底的珊瑚,美丽而持久。

所以,《诗经》里的蒹葭,白露的痕迹依稀可辨;骆宾王的“西陆蝉声”,依然如丝如缕;陈子昂的幽州台,温庭筠的五丈原,慷慨悲凉之气未改;而王之涣的“黄河远上白云间”与王翰的“葡萄美酒夜光杯”,将同一个凉州,锁定在心灵的地图上。

古诗如酒,存放得久了,便经历了一场美妙的发酵。

我们要感谢酿酒师,同时更应对时间产生由衷的敬意。

在隔过了久远的时间之后,我们再去读它们,已不再是普通的阅读,这些诗的年龄与生命力,使我们升起由衷的敬畏感。

“清高”的历史生成和时代意义——《漫话清高》品读

周红阳

【期刊名称】《中学语文:教师版》

【年(卷),期】2004(000)011

【摘要】“清高”是否我国传统文化的特有现象,堪称中国文化的“专利”,也许还不能断言。

但自古以来,“清高”的概念在蔚为大观的中国文化尤其是中国文化人的心目中占据着重要的位置,常常成为不少处于仕途坎坷、人生低谷的人们十分向往的达成目标,则是不争的事实。

然而,就是这样一个跟我们密切相关的文化概念和价值观念,在当代的中国却遭遇不公正的对

【总页数】2页(P33-34)

【作者】周红阳

【作者单位】浙江诸暨教育局教研室

【正文语种】中文

【中图分类】G633.33

【相关文献】

1.清高:仕与隐的界线--漫话《漫话清高》 [J], 赵国强

2.放下拐杖,精彩呈现——对《漫话清高》的批判性阅读 [J], 黎在珣

3.《漫话清高》教学实录 [J], 肖家芸

4.从《漫话清高》谈唐朝的干谒之风 [J], 李志壮

5.遵路识斯真——《漫话清高》导学 [J], 高培存;赵多银

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

粼粼孔乙己的悲剧是他人的喜剧,看客的喜剧是中国的悲剧。

孔乙己的悲剧在于处于读书和功名直接联系的世界。

孔乙己作为一个读书人,读书识字是他的唯一骄傲,考取功名是唯一的目标。

一旦名落孙山,作为读书人的自尊就会受到打击,孔乙己帮忙抄书来维持生活,“可惜他又有一样坏脾气,便是好吃懒做。

”如果自诩为人上人却过着下层人的生活,知识分子的清高是不是能够忍受这般?孔乙己不是好吃懒做,而是读书人的尊严让他不堪忍受生活的羞辱。

他在那有“颜如玉”、“黄金屋”的书中,一心只读圣贤书,中举是唯一的出路,不中举就是绝路。

何为绝路?其一、满腹经纶无用武之地;其二、唯有读书高导致的五谷不分。

士农工商无所取材,代人钞书不伦不类,万不得已便为梁上君子。

那些目不识丁,靠拳脚吃饭的短衣顾客不会悲剧,因为他们没有读书人的清高啃噬知识分子的身份尊严;穿长衫的读书人更不会是悲剧,因为他们能生存并且有身份;而“孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人”,虎落平阳,造成身份的尴尬人生的悲剧。

短衣帮和孔乙己均是囊中羞涩,然而做体力活的比不上偷窃的有品行。

“在我们店里,品行却比别人都好”,孔乙己于细节中维护着读圣贤书的人格品行。

“有几回,邻舍孩子听得笑声,也赶热闹,围住了孔乙己。

他便给他们茴香豆吃,一人一颗。

”孔乙己乐于和孩子亲近,也很友善,有爱心,这是他对待人的态度,虽然堕落但没有泯灭人性。

但是短衣的、掌柜的等人却无时不在揭他的疮疤以供自己取乐宣泄。

在文本中,从没有笑的是孔乙己,而大家却因为他哄笑起来,店内外充满了快活的空气。

店里的人不是找他说话而是找茬,“你又偷人家东西了”――逼急孔乙己――被逼急的孔乙己说些“之乎者也”――大家哄堂大笑。

取笑孔乙己是固定的角度,即:取笑他读书却不中举;取笑他偷窃。

这正是刺到孔乙己的痛处,一针见血。

对于比自己还可怜的孔乙己,店里的人不是同情而是取笑。

掌柜的笑、总顾客笑、小伙计笑、小孩子笑……笑里有嘲讽、宣泄、附和、幸灾乐祸,没有同情。

《漫话清高》(网友来稿)

《漫话清高》(网友来稿)

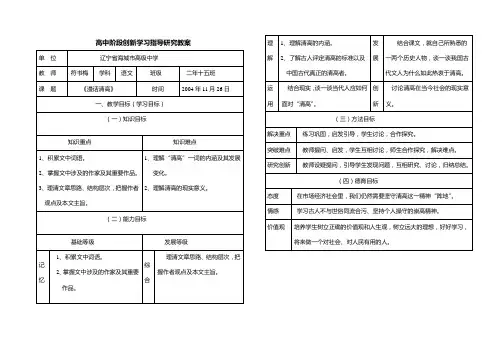

浦江中学应元臣一、教学目标与任务:1、正确理解与认识“清高”的内涵;2、讨论在市场经济条件下如何看待清高二、教学重点与难点:1、梳理文章思路,了解文章作者的基本的观点;2、了解“清高”背后的历史源流、文化底蕴、价值取向及其思想行为在当今社会中的表现,确立正确的情感态度和价值取向。

三、教学设计:1、《漫话清高》是学术文化随笔。

作者对传统文化有相当深厚的积累,全文旁征博引,融通古今,其中的许多引证看似雪泥鸿爪,却环环相扣,凸显了文章的主线。

学习时,首先要对文中所引用的人物典故等有所了解,在此基础上辨别作者的思想倾向,提炼出他在“漫话”的过程中想要表达的观点。

2、准备5—8则课外观短文作为资料展示。

3、PPT多媒体.课件辅助四、教学内容与步骤:A、导入有人问香港凤凰电视台著名栏目《鲁豫有约》主持人鲁豫:“听很多人说你挺清高的。

”鲁豫回答说:“可能应该是吧,不是表现得比较清高,而是我算个比较清高的人,我不太喜欢“清高”这个词,总觉得它有傹劲劲的,或许应该说是有点小脾气,傲气,比如我碰到一个我不喜欢的人就会比较冷淡。

我不是那么快熟的人,这种性格是与生俱来的”。

有人看了电视后说,她配清高,可见清高是有一定标准的了,那么什么才算是真正的“清高”呢?今天我们来看看北大著名学者金开诚的《漫说清高》,所谓“漫话”就是不拘形式的随意谈论在这一课文里,金开诚先生以“漫话”的形式为我们讲解了“清高”背后的历史源流、文化底蕴、它所代表的价值取向,以及这种思想行为在今日社会中的表现。

附:介绍。