第七章 PID控制与鲁棒控制

- 格式:doc

- 大小:163.50 KB

- 文档页数:7

第七章 PID 控制与鲁棒控制7.1 引言一、PID 控制概述目前,基于PID 控制而发展起来的各类控制策略不下几十种,如经典的Ziegler-Nichols 算法和它的精调算法、预测PID 算法、最优PID 算法、控制PID 算法、增益裕量/相位裕量PID 设计、极点配置PID 算法、鲁棒PID 等。

本节主要介绍PID 控制器的基本工作原理及几个典型设计方法。

1、三种控制规律P 控制: p K G = ()∞↑⇒e K p ↓↓,但稳定性; I 控制: sT G i 1=; D 控制: ,s T G d =; 2、PID 的控制作用 (1) PD 控制:()()()dtt du T K t u K t u dp p 112+=()()()s K K s T K s U s U G D p d p +=+==112 PD 有助于增加系统的稳定性.PD 增加了一个零点Dp K K z -=,提高了系统的阻尼,可改善暂态性能.(2) PI 控制:()()()dt t u T K t u K t u tip p ⎰+=0112()s K K s T K s G I p i p +=⎪⎪⎭⎫⎝⎛+=11 PI 提高了系统按稳态误差划分的型. (3)PID 控制 ()()()dtt du T K dt t u T K u K t u dp tip p 10112++=⎰()s K dK K s G D Ip ++=7.2 PID 控制器及其参数的调整一、PID 控制概述1、PID 控制器的工作原理下图为它的控制结构框图,典型PID 为滞后-超前校正装置。

由图可见,PID 控制器是通加对误差信号e(t)进行比例、积分和微分运算,其结果的加权,得到控制器的输出u(t),该值就是控制对象的控制值。

PID 控制器的数学描述为:()()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡++=⎰dt t de T dt t e T t e K t u dt i p 01)(式中u(t)为控制输入,e(t)=r(t)-c(t)为误差信号,r(t)为输入量,c(t)为输出量。

机械系统的优化控制与鲁棒性分析导言机械系统的优化控制和鲁棒性分析在现代工程中起着至关重要的作用。

随着科技的进步和经济的发展,机械系统的自动化程度和复杂度不断提高,因此如何优化机械系统的控制算法,保证系统的高性能和稳定性成为了研究的热点。

本文将从机械系统的优化控制和鲁棒性分析两个方面进行论述。

一、机械系统的优化控制1.1 PID控制器优化PID控制器是一种常用的控制算法,在机械系统中广泛应用。

然而,传统的PID控制器存在着一些问题,如超调量大、响应时间长等。

为了提高PID控制器的性能,研究者们提出了许多优化方法,如模糊PID控制、自整定PID控制等。

这些方法通过引入模糊逻辑、自适应参数调整等技术,使得PID控制器在不同的工况下都能够表现出较好的控制性能。

1.2 模型预测控制模型预测控制(MPC)是一种基于系统动态模型的优化控制方法。

与传统的PID控制相比,MPC能够考虑系统约束条件,并且具有适应性强、鲁棒性好等优点。

在机械系统中,MPC广泛应用于运动控制、路径规划等方面。

例如,在工业机器人的轨迹规划中,MPC能够快速生成平滑的运动轨迹,并且在遇到障碍物时能够及时调整轨迹,保证机器人的安全运行。

二、机械系统的鲁棒性分析2.1 不确定性建模机械系统中存在各种各样的不确定性因素,如外部扰动、参数变化等。

这些不确定性因素对系统的控制性能产生了较大的影响,因此需要对其进行建模和分析。

一种常用的不确定性建模方法是基于线性矩阵不等式(LMI)的方法。

通过对系统的状态变量和控制输入加以约束,利用LMI方法可以得到系统的鲁棒稳定性条件。

2.2 鲁棒控制设计在机械系统中,为了保证系统的鲁棒性,需要设计相应的鲁棒控制器。

鲁棒控制器的设计要考虑到系统的不确定性和干扰,并且能够抑制这些干扰对系统性能的影响。

常用的鲁棒控制设计方法包括H∞控制、μ合成等。

这些方法通过对系统进行系统化分析和设计,能够使系统在面对不确定性因素时具有较好的鲁棒性。

机械系统动力学鲁棒控制技术研究1. 引言机械系统动力学鲁棒控制技术是现代控制领域中重要的研究方向之一。

在工程领域中,鲁棒控制技术能够提高机械系统控制的性能鲁棒性,有效应对外部环境变化和内部干扰,使系统能够快速、稳定地响应。

本文将探讨机械系统动力学鲁棒控制技术的相关理论和应用。

2. 机械系统动力学机械系统动力学是研究机械系统运动规律的科学。

通过建立机械系统的动力学模型,可以描述系统的运动方程和力学特性。

机械系统动力学的研究对于设计和控制机械系统非常重要。

3. 鲁棒控制的基本概念鲁棒控制是一种能够使控制系统具有一定的适应性和稳定性的控制方法。

鲁棒控制的目标是在系统的参数变化和外部干扰的情况下保持系统的稳定性和性能。

与传统的控制方法相比,鲁棒控制更适用于动力学复杂、参数变化较大的机械系统。

4. 鲁棒控制技术的理论基础鲁棒控制技术的核心思想是通过设计控制器的结构和参数,使得系统具有一定的适应能力和稳定性。

常用的鲁棒控制技术包括鲁棒PID控制、H∞控制、滑模控制等。

这些技术都基于对系统的动力学模型进行分析和控制设计。

5. 鲁棒PID控制鲁棒PID控制是在传统PID控制的基础上引入鲁棒性设计的新型控制方法。

它通过对PID控制器参数的调整和限制,使系统对参数变化和干扰具有一定的鲁棒性。

鲁棒PID控制在工业控制中得到了广泛的应用。

6. H∞控制H∞控制是一种基于代数方法的鲁棒控制技术。

它通过最小化系统灵敏度函数的上界,实现对系统参数变化和干扰的鲁棒性。

H∞控制具有良好的鲁棒性和性能指标,被广泛应用于空气动力学和航天系统控制。

7. 滑模控制滑模控制是一种基于滑模面的鲁棒控制方法。

它通过引入滑模面和滑模控制律,使系统能够在参数变化和干扰的情况下快速、稳定地响应。

滑模控制具有简单、鲁棒性强等优点,在许多机械系统中得到了广泛应用。

8. 鲁棒控制技术在机械系统中的应用鲁棒控制技术在机械系统中有广泛的应用。

例如,在自动驾驶车辆中,鲁棒控制可以提高车辆对不同路况的适应能力,确保车辆稳定行驶。

具有鲁棒性的控制设计方法控制系统的设计和实现通常面临着各种不确定性和外部扰动的挑战。

为了克服这些问题并确保系统能够稳定和可靠地运行,具有鲁棒性的控制设计方法变得至关重要。

在本文中,将介绍一些常用的鲁棒控制设计方法,并探讨它们的优点和适用范围。

一、H∞控制方法H∞控制方法是一种广泛应用于工业控制系统中的鲁棒控制方法。

它的核心思想是通过优化控制器的H∞范数性能指标,使得控制系统对不确定性和扰动具有一定的鲁棒性。

H∞控制方法可以通过对控制器设计的性能要求进行权衡,从而实现系统的稳定性和鲁棒性。

H∞控制方法的主要优点是能够有效地处理各种不确定性和扰动,并具有较好的鲁棒性。

然而,它也存在一些局限性,例如需要对系统模型的不确定性进行较为准确的描述,以及对系统的结构进行一定的约束。

二、μ合成控制方法μ合成控制方法是一种基于现代控制理论的鲁棒控制方法。

它通过优化控制器的μ性能指标,实现系统的鲁棒性和性能要求之间的权衡。

μ合成控制方法能够有效地处理不确定性和扰动,并在实际应用中取得了良好的效果。

μ合成控制方法的主要优点是能够在控制器设计过程中兼顾系统的性能和鲁棒性要求,并具有较好的数学理论基础。

然而,μ合成控制方法也存在一些技术难题,例如需要进行复杂的计算和优化,并对系统的结构和参数进行一定的限制。

三、鲁棒PID控制方法鲁棒PID控制方法是一种基于传统PID控制算法的鲁棒控制方法。

它通过在PID控制器中引入补偿器,实现对系统不确定性和扰动的补偿,从而提高系统的稳定性和鲁棒性。

鲁棒PID控制方法的主要优点是简单易用,适用于各种不确定性和扰动情况,并且不需要对系统模型进行精确的描述。

然而,鲁棒PID 控制方法也存在一些问题,例如控制器的性能受限于PID结构的局限性,并且对不确定性和扰动的补偿能力有一定的限制。

四、自适应控制方法自适应控制方法是一种通过在线估计和补偿系统的不确定性和扰动的鲁棒控制方法。

它通过不断更新控制器的参数,使系统能够自适应地应对不确定性和扰动的变化,从而实现系统的鲁棒稳定性。

鲁棒控制当今的自动控制技术都是基于反馈的概念。

反馈理论的要素包括三个部分:测量、比较和执行。

测量关心的变量,与期望值相比较,用这个误差纠正调节控制系统的响应。

这个理论和应用自动控制的关键是,做出正确的测量和比较后,如何才能更好地纠正系统。

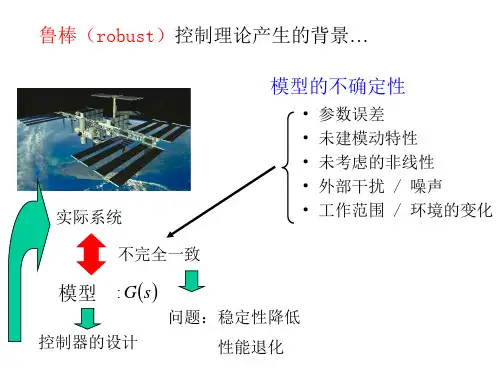

鲁棒控制(Robust Control)方面的研究始于20世纪50年代。

在过去的20年中,鲁棒控制一直是国际自控界的研究热点。

所谓“鲁棒性”,是指控制系统在一定(结构,大小)的参数摄动下,维持某些性能的特性。

根据对性能的不同定义,可分为稳定鲁棒性和性能鲁棒性。

以闭环系统的鲁棒性作为目标设计得到的固定控制器称为鲁棒控制器。

由于工作状况变动、外部干扰以及建模误差的缘故,实际工业过程的精确模型很难得到,而系统的各种故障也将导致模型的不确定性,因此可以说模型的不确定性在控制系统中广泛存在。

如何设计一个固定的控制器,使具有不确定性的对象满足控制品质,也就是鲁棒控制,成为国内外科研人员的研究课题。

鲁棒控制的早期研究,主要针对单变量系统(SISO)的在微小摄动下的不确定性,具有代表性的是Zames提出的微分灵敏度分析。

然而,实际工业过程中故障导致系统中参数的变化,这种变化是有界摄动而不是无穷小摄动。

因此产生了以讨论参数在有界摄动下系统性能保持和控制为内容的现代鲁棒控制。

现代鲁棒控制是一个着重控制算法可靠性研究的控制器设计方法。

其设计目标是找到在实际环境中为保证安全要求控制系统最小必须满足的要求。

一旦设计好这个控制器,它的参数不能改变而且控制性能能够保证。

鲁棒控制方法,是对时间域或频率域来说,一般要假设过程动态特性的信息和它的变化范围。

一些算法不需要精确的过程模型,但需要一些离线辨识。

一般鲁棒控制系统的设计是以一些最差的情况为基础,因此一般系统并不工作在最优状态。

常用的设计方法有:INA方法,同时镇定,完整性控制器设计,鲁棒控制,鲁棒PID控制以及鲁棒极点配置,鲁棒观测器等。

鲁棒控制方法适用于稳定性和可靠性作为首要目标的应用,同时过程的动态特性已知且不确定因素的变化范围可以预估。

第七章 PID 控制与鲁棒控制7.1 引言一、PID 控制概述目前,基于PID 控制而发展起来的各类控制策略不下几十种,如经典的Ziegler-Nichols 算法和它的精调算法、预测PID 算法、最优PID 算法、控制PID 算法、增益裕量/相位裕量PID 设计、极点配置PID 算法、鲁棒PID 等。

本节主要介绍PID 控制器的基本工作原理及几个典型设计方法。

1、三种控制规律P 控制: p K G = ()∞↑⇒e K p ↓↓,但稳定性; I 控制: sT G i 1=; D 控制: ,s T G d =; 2、PID 的控制作用 (1) PD 控制:()()()dtt du T K t u K t u dp p 112+=()()()s K K s T K s U s U G D p d p +=+==112 PD 有助于增加系统的稳定性.PD 增加了一个零点Dp K K z -=,提高了系统的阻尼,可改善暂态性能.(2) PI 控制:()()()dt t u T K t u K t u tip p ⎰+=0112()s K K s T K s G I p i p +=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=11 PI 提高了系统按稳态误差划分的型.(3)PID 控制 ()()()dtt du T K dt t u T K u K t u dp tip p 10112++=⎰()s K dK K s G D Ip ++=7.2 PID 控制器及其参数的调整一、PID 控制概述(Proportion integrate differential ?)1、PID 控制器的工作原理下图为它的控制结构框图,典型PID 为滞后-超前校正装置。

由图可见,PID 控制器是通加对误差信号e(t)进行比例、积分和微分运算,其结果的加权,得到控制器的输出u(t),该值就是控制对象的控制值。

PID 控制器的数学描述为:()()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡++=⎰dt t de T dt t e T t e K t u d t i p 01)( 式中u(t)为控制输入,e(t)=r(t)-c(t)为误差信号,r(t)为输入量,c(t)为输出量。

自动控制原理鲁棒控制知识点总结自动控制原理是控制工程中的一门基础课程,而鲁棒控制又是自动控制原理中的一个重要部分。

本文将对自动控制原理鲁棒控制的知识点进行总结,以帮助读者更好地理解和掌握这一概念。

一、鲁棒控制的定义鲁棒控制是指在系统存在参数不确定性或外部干扰的情况下,仍然能够保持系统的稳定性和性能指标。

与传统的控制方法相比,鲁棒控制更能应对系统变化和不确定性带来的挑战。

二、鲁棒控制的优势和应用领域1. 优势:鲁棒控制可以提高系统的鲁棒性和稳定性,并且能够应对参数变化、外部干扰等实际问题,使系统更加可靠和稳定。

2. 应用领域:鲁棒控制广泛应用于各个领域,包括航空航天、自动驾驶、机器人、工业控制等。

在这些领域中,系统的参数往往是不确定的,因此采用鲁棒控制方法可以有效应对系统的不确定性。

三、鲁棒控制的主要方法和技术1. H∞控制:H∞控制是一种重要的鲁棒控制方法,它通过优化系统的鲁棒性指标H∞范数来设计控制器,以达到系统鲁棒稳定性和性能的要求。

2. μ合成控制:μ合成控制是一种基于频域的鲁棒控制方法,它通过优化系统的鲁棒性指标μ来设计控制器,具有较好的鲁棒性能。

3. 鲁棒自适应控制:鲁棒自适应控制是将鲁棒控制与自适应控制相结合的一种方法,能够在有限的参数误差范围内实现系统的鲁棒性能。

4. H2控制:H2控制是一种基于状态空间的鲁棒控制方法,它通过优化系统的鲁棒性指标H2范数来设计控制器,适用于线性系统的鲁棒控制问题。

5. 鲁棒估计器设计:在鲁棒控制中,为了应对系统参数的不确定性,通常需要设计鲁棒估计器来对系统的不确定参数进行估计和补偿。

四、鲁棒控制的设计步骤1. 系统建模:首先对待控制的对象进行建模,得到系统的数学模型,包括状态空间模型、传递函数模型等。

2. 鲁棒性能要求分析:根据系统的稳定性要求、性能指标要求等,确定鲁棒性能要求。

3. 控制器设计:根据鲁棒性能要求和系统模型,设计鲁棒控制器。

4. 控制器实现与调试:将设计好的控制器实施于系统中,并进行调试和优化,使系统达到预期的性能指标和稳定性要求。

《现代控制理论》教案大纲第一章:绪论1.1 课程背景与意义1.2 控制系统的基本概念1.3 控制理论的发展历程1.4 教学内容与目标第二章:线性控制系统的基本理论2.1 数学基础2.1.1 向量与矩阵2.1.2 复数与复矩阵2.1.3 拉普拉斯变换与Z变换2.2 线性微分方程2.3 线性差分方程2.4 线性系统的状态空间描述2.5 线性系统的传递函数2.6 小结第三章:线性控制系统的稳定性分析3.1 系统稳定性的概念3.2 劳斯-赫尔维茨稳定性判据3.3 奈奎斯特稳定性判据3.4 李雅普诺夫稳定性理论3.5 小结第四章:线性控制系统的性能分析与设计4.1 性能指标4.1.1 稳态性能4.1.2 动态性能4.2 控制器设计方法4.2.1 比例积分微分(PID)控制器4.2.2 状态反馈控制器4.2.3 观测器设计4.3 小结第五章:非线性控制系统理论5.1 非线性系统的基本概念5.2 非线性方程与非线性微分方程5.3 非线性系统的状态空间描述5.4 非线性系统的稳定性分析5.5 小结第六章:非线性控制系统的性能分析与设计6.1 非线性性能指标6.2 非线性控制器设计方法6.2.1 反馈线性化方法6.2.2 滑模控制方法6.2.3 神经网络控制方法6.3 小结第七章:鲁棒控制理论7.1 鲁棒控制的概念与意义7.2 鲁棒控制的设计方法7.2.1 定义1-范数方法7.2.2 H∞控制方法7.2.3 μ-综合方法7.3 小结第八章:自适应控制理论8.1 自适应控制的概念与意义8.2 自适应控制的设计方法8.2.1 模型参考自适应控制8.2.2 适应律与自适应律8.2.3 自适应控制器的设计步骤8.3 小结第九章:现代控制理论在工程应用中的案例分析9.1 工业过程控制中的应用9.2 控制中的应用9.3 航空航天领域的应用9.4 小结第十章:总结与展望10.1 现代控制理论的主要成果与贡献10.2 现代控制理论的发展趋势10.3 面向未来的控制挑战与机遇10.4 小结重点和难点解析重点环节一:第二章中向量与矩阵、复数与复矩阵、拉普拉斯变换与Z变换的数学基础。

鲁棒控制原理鲁棒控制原理是指在不确定因素的影响下,系统仍能保持稳定性和高效性。

在工程控制中,往往存在各种不确定因素,如外界干扰、参数变化等。

鲁棒控制原理的目的就是使系统能够在这些不确定因素的影响下保持良好的控制性能。

鲁棒控制原理的核心思想是建立一个稳定的控制系统,使其对于各种不确定因素具有鲁棒性。

具体而言,鲁棒控制原理主要包括模型不确定性的建模和鲁棒控制器的设计两个方面。

在模型不确定性的建模中,我们首先要对系统的动态特性进行建模。

通常情况下,我们会使用数学模型来描述系统的动态行为。

然而,由于各种原因,如模型参数的误差、未建模的动态特性等,模型与实际系统之间存在差异。

因此,在鲁棒控制中,我们需要考虑到这些不确定因素,并将其纳入到模型中。

一种常见的模型不确定性建模方法是采用线性时不变系统的不确定性建模。

通过引入一定的不确定性参数,我们可以将模型的不确定性纳入到系统方程中。

同时,我们还可以利用系统的频域特性和稳定性分析方法来评估模型的鲁棒性。

在鲁棒控制器的设计中,我们需要设计一个能够抵抗不确定因素影响的控制器。

鲁棒控制器一般由两部分组成:一个确定性控制器和一个鲁棒补偿器。

确定性控制器负责系统的稳定性和快速响应性能,而鲁棒补偿器则负责抵抗不确定因素的影响。

确定性控制器的设计可以采用经典的控制方法,如PID控制器、根轨迹设计等。

这些方法可以根据系统的特性来设计合适的控制器参数,以实现系统的稳定性和快速响应性能。

鲁棒补偿器的设计则需要考虑到模型不确定性的影响。

一种常见的方法是使用H∞控制理论。

H∞控制理论通过优化问题的求解,设计出一个能够最大程度抵抗不确定因素的控制器。

具体而言,H∞控制器通过最小化系统的灵敏度函数,使系统对于不确定因素具有最大的抑制能力。

除了H∞控制理论,还有其他一些方法可以用于鲁棒控制器的设计。

例如,μ合成技术可以通过频域分析和优化算法,设计出一个能够满足一定性能要求的鲁棒控制器。

总的来说,鲁棒控制原理是一种能够抵抗不确定因素影响的控制方法。

控制理论中的最优控制与鲁棒控制最优控制与鲁棒控制控制理论是研究如何设计和实现控制系统以满足一定要求的系统工程学科。

在控制理论中,最优控制和鲁棒控制是两个重要的概念。

最优控制旨在找到能使系统性能达到最佳的控制策略,而鲁棒控制则关注设计一种能使系统对参数扰动和外部干扰具有稳定性和鲁棒性的控制器。

本文将从最优控制和鲁棒控制的定义、应用以及优缺点等方面进行论述。

一、最优控制最优控制是控制理论中的一个重要分支,主要研究如何寻找使系统性能达到最优的控制策略。

最优控制可以分为静态最优控制和动态最优控制两种情况。

静态最优控制是指在系统的特定状态下,通过调整控制信号来使系统性能达到最优。

典型的例子是线性二次型控制器,它通过求解二次代价函数的最小值来确定最优的控制策略。

静态最优控制在很多工程领域都有广泛应用,如经济学、交通规划等。

动态最优控制是指在给定一段时间内,通过对系统状态和控制信号的优化,使得系统性能达到最优。

这种控制方法一般使用优化算法来求解,如动态规划、最优控制和近似优化等。

动态最优控制在航天、自动驾驶和机器人等领域有重要应用。

最优控制的优点是能够使系统性能达到最佳,同时也考虑了系统性能与控制信号的代价之间的平衡。

然而,最优控制的计算复杂度较高,需要大量的计算和运算资源。

二、鲁棒控制鲁棒控制是控制理论中的又一个重要分支,主要研究如何设计一种能使系统对参数不确定性和外部干扰具有稳定性和鲁棒性的控制器。

鲁棒控制通过考虑系统参数的范围和不确定性来设计控制器,使得系统具有更好的稳定性和容错性。

鲁棒控制常用的方法包括H∞鲁棒控制、μ合成和自适应控制等。

H∞鲁棒控制是一种通过最大化系统灵敏度函数的最小鲁棒稳定性来设计控制器的方法。

μ合成是一种基于μ合成算法以及线性矩阵不等式(LMI)的优化方法,用于求解复杂的鲁棒控制问题。

自适应控制则通过实时调整控制器参数来适应系统参数的变化。

鲁棒控制的优点是能使系统对参数不确定性和外部干扰具有鲁棒性和稳定性,适用于实际工程系统中存在参数不确定性和外部干扰的情况。

第七章 PID 控制与鲁棒控制

7.1 引言

一、PID 控制概述

目前,基于PID 控制而发展起来的各类控制策略不下几十种,如经典的Ziegler-Nichols 算法和它的精调算法、预测PID 算法、最优PID 算法、控制PID 算法、增益裕量/相位裕量PID 设计、极点配置PID 算法、鲁棒PID 等。

本节主要介绍PID 控制器的基本工作原理及几个典型设计方法。

1、三种控制规律

P 控制: p K G = ()∞↑⇒e K p ↓↓,但稳定性; I 控制: s

T G i 1

=

; D 控制: ,s T G d =; 2、PID 的控制作用 (1) PD 控制:

()()()dt

t du T K t u K t u d

p p 112+=

()()

()s K K s T K s U s U G D p d p +=+==

112 PD 有助于增加系统的稳定性.

PD 增加了一个零点D

p K K z -=,提高了系统的阻尼,可改善暂态性能.

(2) PI 控制:

()()()dt t u T K t u K t u t

i

p p ⎰+

=0

1

12

()s K K s T K s G I p i p +=⎪⎪⎭⎫

⎝⎛+=11 PI 提高了系统按稳态误差划分的型. (3)PID 控制 ()()()dt

t du T K dt t u T K u K t u d

p t

i

p p 10

112++

=⎰

()s K d

K K s G D I

p ++

=

7.2 PID 控制器及其参数的调整

一、PID 控制概述

1、PID 控制器的工作原理

下图为它的控制结构框图,典型PID 为滞后-超前校正装置。

由图可见,PID 控制器是通加对误差信号e(t)进行比例、积分和微分运算,其结果的加权,得到控制器的输出u(t),该值就是控制对象的控制值。

PID 控制器的数学描述为:

()()()⎥⎦

⎤

⎢⎣⎡++=⎰dt t de T dt t e T t e K t u d

t i p 01)(

式中u(t)为控制输入,e(t)=r(t)-c(t)为误差信号,r(t)为输入量,c(t)为输出量。

下面对PID中常用的比例P、比例-积分PI、比例-微分PD和比例-积分-微分PID四种调节器作一简要分析,从而对比例、微分和积分作用有一个初步的认识。

(1)比例调节器—比例的作用

比例调节器的传递函数,,即在PID控制器中使,。

根据前面所学,为了提高系统的静态性能指标,减少系统的静态误差,一个可行的办法是提高系统的稳态误差系数,即增加系统的开环增益。

显然,若使增大,可满足上述要求。

然而,只有当,系统的输出才能跟踪输入,而这必将破坏系统的动态性能和稳定性。

(2)比例积分调节器—积分的作用

在PID调节器中,当时,控制输出u(t)与e(t)具有如下关系:

首先,通过比较比例调节器和比例积分调节器可以发现,为使,在比例调节器中,,这样若存在较大的扰动,则输出u(t)也很大,这不仅会影响系统的动态性能,也使执行器频繁处于大幅振动中;而若采用PI调节器,如果要求,则控制器输出u(t)由得到一个常值,从而使输出稳定于期望的值。

其次,从参数调节个数来看,比例调节器仅可调节一个参数,而PI调节器则允许调节参数和,这样调节灵活,也较容易得到理想的动、静态性能指标。

但是,因,PI调节器归根到底是一个迟后环节。

根据前面介绍的迟后校正原理,在根轨迹法设计中,为避免相位迟后对系统造成的负面影响,零点靠近原点,

即足够大;在频域法设计中,也要求转折频率且远离。

这表明在考虑系统稳定性时,应足够大。

然而,若太大,则PI调节器中的积分作用变小,会影响系统的静态性能,同时,也会导致系统响应速度的变慢。

此时可通过合理调节的参数使系统的动态

性能和静态性能均满足要求。

采用PI控制,系统的稳态误差为零;且当Ti的减少时,系统的稳定性变差;当Ti增加时,系统的响应速度变慢。

(3)PD和PID调节器—微分的作用

当PID调节器的时,校正装置成为一个PD调节器,这相当于一个超前校正装置,对系统的响应速度的改善是有帮助的。

但在实际的控制系统中,单纯采用PD控制的系统较少,其原因有两方面,一是纯微分环节在实际中无法实现,同时,若采用PD控制器,则系统各环节中的任何扰动均将对系统的输出产生较大的波动,尤其对阶跃信号。

因此也不利于系统动态性能的真正改善。

实际的PID控制器的传递函数如下式:

(6-38)

式中N一般大于10。

显然,当时,上式即为理想的PID控制器。

综合前面所述,PID控制器是一种有源的迟后-超前校正装置,且在实际控制系统中有着最广泛的应用。

当系统模型已知时,可采用迟后-超前校正的设计方法。

若系统模块未知或不准确,则可后述方法进行设计。

2、PID控制器的优点

PID校正装置(又称PID控制器或PID调节器)是一种有源校正装置,它是最早发展起来的控制策略之一,在工业过程控制中有着最广泛的应用,其实现方式有电气式、气动式和液力式。

与无源校正装置相比,它具有结构简单、参数易于整定、应用面广等特点,设计的控制对象可以有精确模型,并可以是黑箱或灰箱系统。

总体而言,它主要有如下优点:

(1)原理简单,应用方便,参数整定灵活。

(2)适用性强。

可以广泛应用于电力、机械、化工、热工、冶金、轻工、建材、石油等行业。

(3)鲁棒性强。

即其控制的质量对受控对象的变化不太敏感,这是它获广泛应用的最重要的原因。

因为在实际的受控对象,例如由于受外界的扰动时,尤其是外界负荷发生变化时,受控对象特性会发生很大变化,为得到良好的控制品质,必须经常改变控制器的参数,这在实际操作上是非常麻烦的;又如,由于环境的变化或设备的老化,受控对象模型的结构或参数均会发生一些不可知的变化,为保证控制质量,就应对控制器进行重新设计,这在有些过程中是不允许的。

因此,如果控制器鲁棒性强,则就无须经常改变控制器的参数或结构。

二、PID 控制器参数整定

1、 Zieloger-Niclosls 整定公式

Zieloger-Niclosls 整定公式是一种针对带有时延环节的一阶系统而提出的实用经验公式。

此时,可将系统设定为如下形式:

Ts

Ke s G s

+=-1)(τ

在实际的控制系统中,大量的系统可用此模型近似,尤其对于一些无法用机理方法进行建模的系统,可用时域法和频域法对模型参数进行整定。

(1)基于时域响应曲线的整定

基于时域响应的PID 参数整定方法有两种。

第一法:

设想对被控对象(开环系统)施加一个阶跃信号,通过实验方法,测出其响应信号,如图所示,则输出信号可由图中的形状近似确定

参数k,L 和T (或α) ,其中α=kL/T 。

如果获得了参数k,L 和T (或α) 后,则可根据表确定PID 控制器的有

关参数。

表 PID 参数整定表 调节器类型

阶跃响应整定

等幅振荡整定

Kp Ti Td Kp Ti Td P

1/α

∞

0.5

∞

PI 0.9/α3L 0

0.450.833

PID 1.2/α2L L/2

0.60.50.125

第二法:

设系统为只有比例控制的闭环系统,则当Kp增大时,闭环系统若能产生等幅振荡,如,测出其振幅和振荡周期,然后由表整定PID参数。

当然上述二法亦适用于系统模型已知的系统。

但是此二法在应用中也有约束,因为许多系统并不与上述系统匹配,例如第一法无法应于开环传递中含积分项的系统,第二法就无法直

接应用于二阶系统。

如就无法利用Zieloger-Niclosls法进行整定。

(2)基于频域法的整定

如果实验数据是由频率响应得到的,则可先画出其对应的Nyquist图,如图,从图中可以容易得到系统的剪切频率与系统的极限增益,若令,同样我们从表给出的经验公式可以得到PID控制器对应的参数。

事实上,此法即时域法的第二法。

在使用Matlab进行设计时,由开环传递函数获取系统的极限增益和剪切频率,即[Kc,pp,wc,wp]=margin(g),然后由上节步骤进行设计。

表6-2 Z-N频域整定法

控制器

类型

P

0.5

PI

0.40.8

0.12 PID

0.60.5。