心理学 第九章 意志

- 格式:ppt

- 大小:164.00 KB

- 文档页数:8

心理学中的意志与行为在我们的日常生活中,意志和行为之间的关系复杂而微妙。

意志,这个看似抽象的概念,实际上在很大程度上影响着我们的一举一动;而我们的行为,又反过来反映和塑造着我们的意志。

什么是意志呢?简单来说,意志是指我们自觉地确定目的,并根据目的来支配、调节自己的行动,克服困难,从而实现预定目的的心理过程。

比如说,当我们决定每天早起锻炼,这就是一个有目的的决定。

而在接下来的日子里,无论天气多么寒冷,被窝多么温暖,我们都坚持起床去锻炼,这其中克服困难、坚持行动的过程,就是意志的体现。

意志具有几个显著的特征。

首先是自觉性,这意味着我们清晰地知道自己行动的目的和意义,并且能够主动地做出决定。

比如一个学生自觉地决定要努力学习,取得好成绩,这就是意志自觉性的表现。

其次是果断性,即在复杂的情境中能够迅速而有效地做出决定。

比如在面对两个都很有吸引力的工作机会时,能够果断地做出选择。

再次是坚韧性,指的是在行动过程中能够坚持不懈,不怕困难和挫折。

就像一位创业者在经历多次失败后,仍然坚定地追求自己的梦想,这体现了意志的坚韧性。

最后是自制性,也就是能够控制和约束自己的行为和情绪。

例如在愤怒的时候能够克制自己,不做出冲动的举动。

那么,意志是如何影响行为的呢?意志为行为提供了方向和动力。

当我们有了一个明确的目标,比如想要减肥,这个目标就会转化为我们的意志,推动我们去控制饮食、增加运动。

在这个过程中,如果遇到了美食的诱惑或者身体的疲劳,坚强的意志会帮助我们抵制诱惑、克服疲劳,继续朝着目标前进。

同时,意志也能够调节行为的强度和持续时间。

比如在准备一场重要的考试时,我们可以根据自己的学习进度和时间安排,合理地调整每天的学习时间和强度。

如果发现自己学习效率不高,意志会促使我们调整学习方法,以提高效率。

反过来,行为也对意志有着重要的影响。

通过不断地重复某种行为,我们可以增强或削弱自己的意志。

比如一个人总是无法按时完成工作任务,渐渐地他可能会认为自己缺乏自律的能力,从而削弱了自己的意志。

第九章意志主要内容:本章主要学习情意志的概念,意志行动的特征,意志行动的心理过程以及意志的品质教学重点:知、情、意的关系,意志行动的特征,动机冲突教学难点:动机冲突教学方法:讲授、讨论、练习课时:1详细内容:人的心理是在理论活动中,即在人同客观现实的互相作用中发生的。

因此,人在反映现实的时候,不仅产生对客观对象和现象的认识,也不仅对它们形成这样或那样的情绪体验,而且还有意识地实现着对客观世界的有目的的改造。

这种最终表现为行动的,积极要求改变现实的心理过程,构成心理活动的另一个重要方面,即意志过程。

本章主要讲授以下三个内容:一、意志的概述二、意志行动过程的心理分析三、意志的品质和压力的应对第一节意志的概述一、意志的概念意志是人自觉地确立目的,并根据目的组织、调节自己的行为,抑制困难,以实现目的的心理过程。

可以自觉地确定目的,是人的行为的特征。

动物也作用于环境,有些高等动物甚至仿佛有某些带目的性的行为,但是从根本上说,动物的行为不能到达自觉意识的程度。

尽管它的动作可能非常精巧,它却不可能意识到自己行为的目的和后果。

而人类的活动那么完全不同,它是有意识、有目的、有方案地实现的;并且“人离动物愈远,他们对自然界的作用就愈带有经过考虑的、有方案的、向着一定的和事先知道的目的前进的特征。

〞人在从事活动之前,活动的结果已经作为行动的目的而观念地存在于他的头脑之中,他以这个目的来指引自己的行动,“把它当作规律来规定他的行动的式样和方法,使他的意识附属于这个目的。

〞没有自觉的目的,就失去了有意识地改造世界的前提。

因此,只有人类才能在自然界打上自己意志的印记。

人的目的是主观的、观念的东西。

主观要见之于客观,观念要变为现实,必须付诸行动,付诸实际动作。

假设说,感觉〔以及认识活动〕是外部刺激向内部意识事实的转化,那么意志就是内部意识事实向外部动作的转化。

这后一个转化,即表现为意志对人的行动的支配或调节作用,一方面,这种支配或调节是根据自觉的目的进展的;另一方面,正是通过这种对行动的支配或调节,自觉的目的才能得以实现。

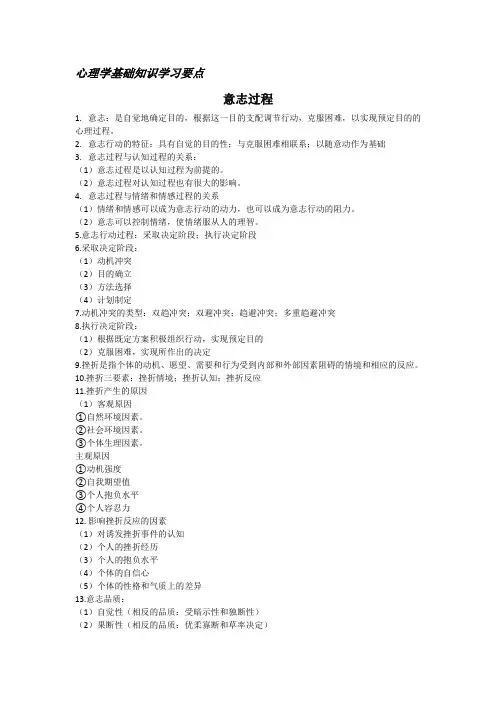

心理学基础知识学习要点意志过程1.意志:是自觉地确定目的,根据这一目的支配调节行动,克服困难,以实现预定目的的心理过程。

2.意志行动的特征:具有自觉的目的性;与克服困难相联系;以随意动作为基础3.意志过程与认知过程的关系:(1)意志过程是以认知过程为前提的。

(2)意志过程对认知过程也有很大的影响。

4.意志过程与情绪和情感过程的关系(1)情绪和情感可以成为意志行动的动力,也可以成为意志行动的阻力。

(2)意志可以控制情绪,使情绪服从人的理智。

5.意志行动过程:采取决定阶段;执行决定阶段6.采取决定阶段:(1)动机冲突(2)目的确立(3)方法选择(4)计划制定7.动机冲突的类型:双趋冲突;双避冲突;趋避冲突;多重趋避冲突8.执行决定阶段:(1)根据既定方案积极组织行动,实现预定目的(2)克服困难,实现所作出的决定9.挫折是指个体的动机、愿望、需要和行为受到内部和外部因素阻碍的情境和相应的反应。

10.挫折三要素:挫折情境;挫折认知;挫折反应11.挫折产生的原因(1)客观原因①自然环境因素。

②社会环境因素。

③个体生理因素。

主观原因①动机强度②自我期望值③个人抱负水平④个人容忍力12.影响挫折反应的因素(1)对诱发挫折事件的认知(2)个人的挫折经历(3)个人的抱负水平(4)个体的自信心(5)个体的性格和气质上的差异13.意志品质:(1)自觉性(相反的品质:受暗示性和独断性)(2)果断性(相反的品质:优柔寡断和草率决定)(3)自制性(相反的品质:任性和怯懦)(4)坚韧性(相反的品质:动摇性和顽固性)14.意志品质的培养(1)加强目的性教育,培养道德情感;(2)组织实践活动,以取得意志锻炼的直接经验;(3)养成良好的习惯;(4)榜样的作用;15.如何选择榜样?(1)榜样的示范要特点突出,形象鲜明。

(2)榜样要符合学习者的年龄特征。

(3)榜样的示范对学习者来说要具有可行性。

(4)榜样的示范行为要有可信任性,即相信榜样作出某种行为是出于自身的要求,而不是有另外的目的。

第一章:绪论1879年,德国哲学家、实验心理学家冯特在德国莱比锡大学建立第一个心理实验室心理过程:认识过程、情绪和情感过程、意志过程心理学的学科性质:是一门集人文科学和自然科学于一身的中间学科或边缘科学;又是一门集理论研究和实际应用于一身的学科心理学研究的基本思路:因果研究、相关研究(相关本身并不提供因果的信息)心理学研究的基本原则:客观性原则、发展性原则、系统性原则基本方法:观察法、实验法(自然实验法—自然情境下实验室试验法—借助专门实验仪器)、调查法、测量法、个案研究法心理学流派:1.行为主义—1913年,美国华生,调查人的行为,看不见、摸不着2.精神分析学派—奥地利精神病医生弗洛伊德创立,研究潜意识3.人文主义学—以正常人为对象,研究人类有别于动物的一些复杂经验,自我实现4.认知心理学—信息加工注意P4心理学研究对象示意图第二章:心理与脑脑是心理的器官神经系统的组成:中枢神经系统(脊髓和脑)、周围神经系统(躯体和自主神经系统)发射:指在中枢神经系统参与下的机体对内、外环境刺激的规律性反应反射弧的组成:感受器、传入神经元、反射中枢、传出神经元和效应器反射的类型:无条件反射(先天性)、条件反射(以无条件反射为基础建立)经典性条件反射—是心理现象又是生理现象,被动接受(俄国生理学家巴普洛夫)操作性条件反射—是有机体以自己的操作而获得强化(奖赏或惩罚)的过程,有着很大的主动性跟行为有关(美国心理学家斯金纳)扩散:条件反射的泛化(一点到多点)集中:条件反射的分化(多点到一点)第一信号系统:由现实的、具体的刺激构成的信号系统第二信号系统:由词、语言构成的信号系统(人类独有的)第三章:感觉概念:是人脑对客观事物的个别属性的认识感受性:器官的敏锐程度感受阈限:刺激量程度后像:刺激停止作用于感受器后,感觉现象并不立即消失而保留片刻(注意正反后像)统一感觉中的相互作用——1.感觉适应(适应:由于感受器再刺激物的持续作用下所引起的感受性变化。

意志名词解释心理学意志是指一个人的决断能力和坚定的意愿,是人的一种主动、有目的性的行为动力。

在心理学中,意志是指个体的自主选择和执行能力,指的是一个人能够坚持自己的目标、努力克服困难、采取行动实现目标的能力。

意志是自我控制和自我管理的基础,是一种主动性的心理过程。

个体的意志能力强,意味着她具有坚决执行决策的能力,能够埋头苦干,克服困难,实现自己的目标。

而意志能力弱的人,则常常动摇不定,容易放弃,缺乏决断和坚持的能力。

意志力源于个体的内在动机和目标导向。

具有强大意志力的人往往内心充满动力和激情,对自己的目标抱有积极的信念,并且具备自律和自我调控的能力。

他们能够分清轻重缓急,合理安排时间和任务,对自己的行为负责任。

然而,意志力并非固定不变的个体特质,它受到多种因素的影响。

个体的基础性格、生活经历、社会环境等因素均会对意志力产生影响。

一般而言,愈是能够自主决策和享有自主性的个体,其意志力水平就会较高。

相反,受到外部约束和压力较大的个体,其意志力则可能较弱。

另外,意志力可以通过锻炼和培养得到提高。

个体可以通过制定明确的目标,制定计划和时间表,提高自己的时间管理和自我调控能力。

此外,个体还可以通过延迟满足、积极控制自己的冲动和情绪,锻炼自己的意志力。

逐渐克服自己的拖延症,培养自己的自制和坚持,提高自己的意志力水平。

总之,意志是一个人坚持自己目标、克服困难、采取行动实现自己目标的能力。

意志力是一个人自主选择和执行的能力,是自我控制和自我管理的基础。

意志力可以通过锻炼和培养得到提高,个体可以通过制定目标、时间管理和自我调控等方式加强自己的意志力。

心理学名词解释意志

意志是指一个人追求目标并付诸行动的能力和决心。

在心理学中,意志被视为一种心理过程,它涉及到个体的内部动机、自我控制和决策能力。

意志力是个体在面临诸多选择和困难时,能够集中注意力、抵制诱惑、坚持自己的目标并采取适当行动的能力。

意志力在个体的行为和决策中发挥着重要的作用。

它可以帮助人们克服困难、坚持自己的价值观和目标,同时也能够帮助人们做出明智的决策。

例如,一个学生想要提高自己的学习成绩,他需要有意志力来集中注意力、有效管理时间并保持学习的动力。

另外,一个人想要戒烟或者控制自己的饮食,也需要依靠意志力来抵制诱惑和坚持自己的决定。

然而,意志力也是有限的资源,会随着使用而逐渐耗尽。

这就意味着在面临长期决策或者持续的自我控制时,个体可能会感到疲劳和无法坚持。

这种现象被称为“意志力衰竭”。

因此,了解如何管理和增强意志力是重要的。

一些方法包括设定明确的目标,制定合理的计划,避免过度的自我控制,以及培养积极的心理态度和习惯。

在心理学研究中,意志力还经常与自我控制、自我调节和决策力等概念联系在一起。

它们共同探讨了人们如何在面对冲突和诱惑时做出决

策,并如何通过控制自己的行为来实现目标。

意志的名词解释心理学意志是心理学领域中一个重要的概念,它在很大程度上塑造了人们的思维方式和行为模式。

虽然意志是一个常见的词汇,但对于它的准确定义,却存在着很多不同的观点。

在心理学中,意志可以被理解为一种内在的能力,它使个体能够自觉地进行决策和行动。

而这种内在能力,则来源于人类大脑的高级认知功能,如前额叶皮层。

意志使我们能够选择并控制自己的行为,从而朝着自己预定的目标前进。

意志力的概念最早由心理学家威廉·詹姆斯提出,并在后来的研究中不断被拓展和深化。

詹姆斯认为,意志力是一种对欲望和冲动的抑制能力,它使个体能够推迟满足和控制自己的行为。

他将意志力比作一种肌肉,需要不断地锻炼和训练才能增强。

实际上,意志力是一种有限的资源。

研究表明,人们在一天中的决策和抑制行为的能力是有限的,随着时间的推移会逐渐耗尽。

这被称为“意志力疲劳”现象。

当个体需要频繁进行抉择和抑制时,他们的意志力会逐渐减弱,导致决策质量下降和自我控制能力减弱。

然而,意志力并不是唯一影响我们决策的因素。

环境、情绪、习惯等也在一定程度上影响着我们的行为选择。

例如,一个人可能在情绪低落时,更容易妥协于欲望,而忽视了原本的目标和理想。

除此之外,个体的信念和动机也是意志力的重要组成部分。

当人们对自己的目标充满信心和动力时,他们会更加坚定地去追求,并且更容易克服困难和诱惑。

这种内在动力和对目标的执着,被称为“自我效能感”。

意志力的培养也是一门值得探讨的学问。

通过一些训练和技巧,个体可以提高自己的意志力水平。

例如,制定详细的计划和目标,以及设定适当的奖励机制,可以帮助人们保持决心和积极性。

此外,良好的休息和饮食习惯,以及充足的睡眠,也可以提高意志力的表现。

最后值得一提的是,意志力不仅是个体内在的能力,也是一个社会文化的产物。

社会环境和文化背景对个体的意志力发展有着重要的影响。

不同的社会文化会强调不同的价值观和行为准则,进而塑造了人们的意志力展现方式。