2星形细胞瘤--病理肿瘤

- 格式:ppt

- 大小:10.89 MB

- 文档页数:8

星形细胞瘤百科名片星形细胞瘤,英文名:astrocytoma ,别名:星细胞瘤;astrocytic glioma;astroma。

星形细胞肿瘤是指以星形胶质细胞所组成的肿瘤,是最常见的神经上皮性肿瘤。

星形细胞瘤相当于Kernohan分级中除毛细胞型星形细胞瘤外的Ⅰ级与Ⅱ级,在ST Anne-Mayo分级中为1级与2级。

星形细胞瘤为浸润性生长肿瘤,多数肿瘤切除后有复发可能,且复发后肿瘤可演变成间变性星形细胞瘤或多形性胶母细胞瘤。

间变性星形细胞瘤又称为恶性星形细胞瘤,肿瘤细胞间变程度在星形细胞瘤与多形性胶母细胞瘤之间。

目录简介流行病学病因临床表现并发症诊断治疗及预后编辑本段简介星形细胞瘤星形细胞瘤脑肿瘤中胶质细胞瘤发病率最高,约占40.49%,综合发病年龄高峰在30-40岁,或10-20岁。

大脑半球发生的胶质瘤约占全部胶质瘤的51.4%,以星形细胞瘤为最多,其次是胶质细胞瘤和少枝胶质细胞瘤,脑室系统也是胶质瘤较多的发生部位,占胶质瘤总数的23 .9%,主要为管膜瘤,髓母细胞瘤,星形细胞瘤,小脑胶质瘤占胶质瘤总数的13%,主要为星形细胞瘤。

编辑本段流行病学据文献报道星形细胞肿瘤占颅内肿瘤的13%~26% 占胶质瘤21.2%星形细胞瘤~51.6%,男性多于女性,男性约占60%,有报道男女之比为2∶1。

星形细胞瘤占脑肿瘤的10%~15% 多见于25~45岁的成人,平均年龄约37.5岁,无明显性别差异,肿瘤主要位于大脑半球,以额叶多见(46%),其次为颞叶(31%)、顶叶(15%) 位于间脑与枕叶者较少见。

间变性星形细胞瘤好发于中年,35~60岁多见,以男性稍多见,男女比为1.22∶1。

病灶多发生于大脑半球,额叶居多占40%,其次为颞叶(35%) 顶叶(17%)。

少数肿瘤可见于间脑、视神经、脑干、小脑及脊髓,位于小脑、间脑及视神经者均少见,发生于小脑者约占小脑星形细胞肿瘤的14.4%,占颅内神经上皮源性肿瘤的0.7%~1.2%。

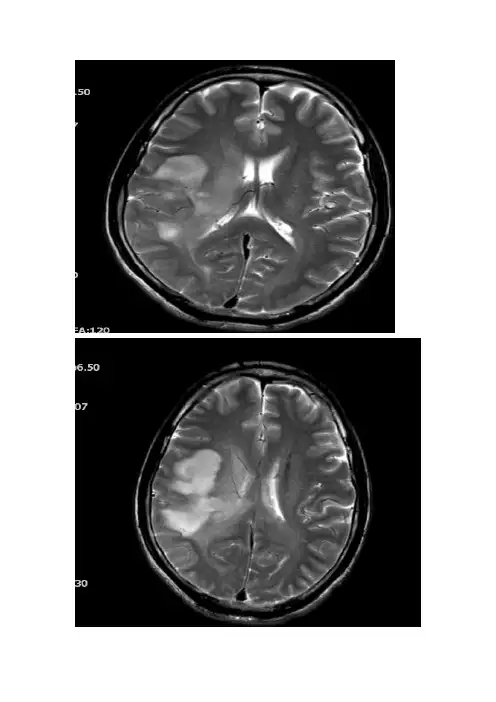

T2WIT1WIT2WI---FLAIRDWIADCT2WI---冠状位SWIT1WI----增强DTT头颅MRI(平扫+增强):右侧大脑半球内见大片状异常信号影,T1WI呈低信号,T2WI及水抑制像呈高信号,DWI呈高信号,边缘欠清,有轻度占位效应,右侧脑室呈轻度受压改变,增强后扫描呈轻度不均匀强化,最大层面强化范围约5.6X2.4cm,周边水肿影未见明显强化,中线结构尚居中,双侧筛窦内见粘膜增厚影,窦壁骨质未见明显破坏。

MR灌注成像示:内源性灌注示病灶区较对照组明显灌注稍增高。

病灶区MRS:代谢物波谱图主要显示NAA、Cr、Cho峰,病灶区NAA峰明显下降,Cho峰明显升高。

头颅DTT:右侧大脑半球区皮质纤维束较对侧部分中断、稀少。

头颅MRI(平扫+增强+MRS+DTI+灌注):1、右侧颞顶叶占位,考虑胶质瘤可能性大。

2、双侧筛窦炎症。

普通病理:右额顶叶冰对组织:灰白灰红色组织一块,大小1x0.8x0.2cm,质地中等。

另送右侧颞顶叶肿瘤:灰白灰褐色碎组织一堆,大小5x4x0.5cm,质地柔软。

“右额顶叶及右侧颞顶叶占位”:肥胖型星形细胞瘤(WHOⅡ级)。

冰冻病理:“右额顶叶占位”:胶质细胞瘤。

特殊病理:免疫组化鉴别诊断观察结果记录表抗体类型着色部位范围说明P53 核 60%ki-67 核 20%--------------------------------------------------阴性抗体类型:注释:上述检测中阳性加号的意义:无着色为阴性,<25%肿瘤细胞着色为(+),26-50%为(++),51-75%为(+++),>75%为(++++)。

ER、PR、P53、Ki-67计肿瘤细胞核阳性率。

“右额顶叶及右侧颞顶叶占位”:肥胖型星形细胞瘤WHOⅡ级。

椎管内肿瘤椎管内肿瘤是指发生于脊髓本身及椎管内与脊髓邻近的各种组织(如神经根、硬脊膜、血管、脂肪组织、先天性胚胎残余组织等)原发性或继发性肿瘤的总称。

临床上按其与脊髓和硬脊膜的关系分为髓内、髓外硬脊膜下和硬脊膜外肿瘤。

椎管内肿瘤可压迫脊髓和神经引起肢体运动和感觉障碍。

肿瘤可发生在脊椎的任何节段,因胸段最长故肿瘤的发生率也相应较高,约占半数,颈段约占1/4,其余分布在腰髓段及马尾。

椎管内肿瘤可发生于任何年龄,发病高峰年龄为20~50岁之间。

除脊膜肿瘤外,椎管内肿瘤男性较女性发病率略高。

各种肿瘤有其特有的好发部位,如上皮样囊肿和皮样囊肿多发生在腰骶段;而神经胶质瘤则胸腰段和胸段多见;肉瘤及神经节细胞瘤多见于硬脊膜外;肠源性囊肿以颈段硬膜下髓外、脊髓腹侧多见,可与髓内皮样囊肿并发。

发病机制椎管内肿瘤可压迫脊髓神经根引起各种神经功能障碍,压迫血管造成脊髓水肿,变性及坏死,引起不同程度的脊髓压迫综合征临床表现1.一般临床表现主要为肿瘤所在平面的神经根损害及该水平以下的长束受累的症状和体征。

(1)神经根性疼痛:为神经根或硬脊膜的刺激所致部位较固定,常局限于一处并沿受累神经根分布区放射,性质如刀割针刺或烧灼样常呈间歇性发作。

(2)感觉障碍:表现为受损脊髓平面以下的感觉减退或感觉异常(麻木或蚁走感)。

(3)运动障碍:肢体力弱在小儿椎管内肿瘤表现较突出,颈髓病变可有四肢肌力减弱;胸腰段损害表现为下肢无力、肌张力增高及病理反射阳性等;腰骶段表现为马尾神经损害征、肌张力及腱反射低下等。

(4)直肠和膀胱功能障碍:表现为括约肌功能损害,可有肛门松弛,大小便失禁。

2.不同部位肿瘤的临床表现(一)髓内肿瘤1. 室管膜瘤:来源于脑室与脊髓中央管的室管膜细胞或脑内白质室管膜细胞巢的中枢神经系统肿瘤,是成人最常见的髓内肿瘤,尤其多见于中年人,男女发病率相同。

颈段是好发部位。

多数脊髓的室管膜瘤属良性肿瘤,虽然没有包膜,但与脊髓之间界限清楚,手术常能完全切除,术后可治愈或长期不复发。

影像诊断病理丨星形细胞肿瘤星形细胞肿瘤(一)星形细胞瘤(astrocytoma)1、基本病理星形细胞瘤好发于大脑半球白质,以额叶、颞叶及其相邻区域多见,也可发生于丘脑、脑干及小脑半球。

星形细胞瘤包括纤维型、原浆型、肥胖型等亚型肿瘤。

星形细胞瘤约占全部颅内肿瘤的30%,占神经胶质瘤的78%以上。

肿瘤可达数厘米大小的结节至巨大肿块。

分化较好的肿瘤境界不清,而分化程度较低的肿瘤由于生长速度较快易有变性、坏死和出血,加之肿瘤组织的细胞数量更为密集,肉眼观似与周边组织分界清楚,但两者之间并无包膜或变性细胞形成的假分隔存在,在分界外的正常组织中仍有瘤细胞侵入。

肿瘤内含有多少不等的胶质纤维,约50%肿瘤的胶质部分形成囊腔。

星形细胞瘤内微囊形成是肿瘤分化良好的重要标志。

囊内多含有清亮液体,蛋白含量较高。

位于小脑的星形细胞瘤通常为一个大囊,囊壁有瘤结节,囊壁为纤维结缔组织及神经胶质纤维构成,只要切除肿瘤结节即可达到根治肿瘤的目的,此种肿瘤称之为“瘤在囊内”型。

肿瘤细胞可分为纤维型胶质细胞、原浆型胶质细胞和肥胖型胶质细胞。

前两者为良性肿瘤,后者性质介于良恶性之间。

•纤维型星形细胞瘤最为常见,生长缓慢。

瘤细胞较小,分布均匀,大多数不见胞浆仅见细胞核,极少见核有丝分裂相。

瘤内血管少,偶可见小的钙化和小的囊腔。

瘤周脑水肿轻微,无炎细胞浸润。

•原浆型星形胶质细胞瘤主要见于大脑。

瘤体大,无包膜,多有囊性改变。

•肥胖型星形胶质细胞瘤好发于大脑半球,浸润性生长,肿瘤质软,常可见小的囊性变形成。

如肿瘤细胞出现间变,细胞密度增大,血管内皮细胞增生,则为间变型星形细胞瘤。

2、临床主要信息以癫痫发作、颅内高压、运动及智力障碍等临床症状为主要表现。

儿童的星形细胞瘤多见于小脑半球或小脑蚓部,常阻塞或压迫第Ⅳ脑室引起颅内高压。

脑干肿瘤主要表现为头晕、复视及颅神经、锥体囊受损症状。

3、影像诊断病理基础星形细胞瘤主要影像学表现为脑白质内的占位性病变。

星形细胞瘤词条已锁定英文名称astrocytoma 多发群体男性传染性无就诊科室肿瘤科常见发病部位脑半球,丘脑底节区,幕下目录•1疾病概述•2临床表现•3治疗现状•4疾病检查•5鉴别诊断•6并发症•7疾病治疗•8预后效果1疾病概述脑肿瘤中胶质细胞瘤发病率最高,约占40.49%,综合发病年龄高峰在30-40岁,或10-20岁。

大脑半球发生的胶质瘤约占全部胶质瘤的51.4%,以星形细胞瘤为最多,其次是胶质细胞瘤和少枝胶质细胞瘤,脑室系统也是胶质瘤较多的发生部位,占胶质瘤总数的23 .9%,主要为管膜瘤,髓母细胞瘤,星形细胞瘤,小脑胶质瘤占胶质瘤总数的13%,主要为星形细胞瘤。

胶质细胞瘤的分类:1990.WHO将胶质瘤进行分类,见下表:星形细胞的肿瘤混合性胶质瘤1、星形细胞瘤1、混合性少枝—星形细胞瘤2、间变性(恶性)星形细胞瘤2、间变性(恶性)少枝—星形细胞瘤3、胶母细胞瘤脉络丛肿瘤4、毛细胞型星形细胞瘤 1、脉络丛乳头状瘤5、室管膜下巨细胞星形细胞瘤2、脉络丛癌少枝胶质细胞的肿瘤来源未明的神经上皮肿瘤1、少枝胶质细胞瘤1、星形母细胞瘤2、间变型(恶性)少枝胶质细胞瘤2、星形胶质母细胞瘤室管膜性肿瘤3、大脑胶质瘤病1、室管膜瘤松果体肿瘤2、间变性(恶性)室管膜瘤1、松果体细胞瘤3、粘液乳头型室管膜瘤2、松果体母细胞瘤4、室管膜下瘤 3、混合性松果体细胞瘤—松果体瘤胚胎性肿瘤神经元胶质细胞瘤1、髓上皮瘤1、神经节细胞瘤2、神经母细胞瘤 2、神经节胶质瘤3、室管膜母细胞瘤3、间变性(恶性)神经节胶质瘤4、神网膜母细胞瘤4、中枢神经细胞瘤5、髓母细胞瘤5、嗅神经母细胞瘤2临床表现星形细胞瘤:一般症状为颅内压增高表现,头痛、呕吐、视神经乳头水肿、视力视野改变、癫痫、复视、颅扩大(儿童期)和生命体征改变等。

局部症状依肿瘤生长位置不同而异:①大脑半球星形细胞瘤:约1/3患者以癫痫为首发症状约60%患者发生癫痫。

神经上皮组织肿瘤有两类。

一类由神经系统的间质细胞(即胶质细胞)形成,称为胶质瘤;另一类由神经系统的实质细胞(即神经元)形成,没有概括名称。

由于从病原学和形态学上,现在还不能将这两类肿瘤完全区别,而胶质瘤常见的多,所以将神经元肿瘤包括在胶质瘤中。

神经上皮起源的肿瘤是最常见的颅内肿瘤,约占颅内肿瘤总数的44%。

【病理】坚韧结实,边界不太清楚。

细胞呈梨状或菱形,胞核呈长杆状,含多量染色质,胞浆不多内含粗而长的纤维。

毛细胞星形细胞瘤血供较少。

肿瘤恶性程度为I级。

【治疗】以手术切除为主。

目前有作者提出如手术切除较彻底,可不加其它治疗。

鞍区肿瘤切除困难多,小脑肿瘤手术切除常较彻底。

【预后】毛细胞星形细胞瘤是星形细胞瘤中疗效最好的。

幕上肿瘤5年生存期超过1/3;小脑肿瘤如能肉眼全切除,75%-100%可获长期(30年以上)生存。

五、多形性黄瘤星形细胞瘤又名Kepes瘤。

临床罕见。

病理特点在瘤组织内散在数量不一的含有脂滴的黄瘤样细胞,G FAP免疫组化显示这些细胞阳性标记,证明是星形细胞源性。

六、室管膜下巨细胞星形细胞瘤由室管膜上皮外面的一层星形细胞长出的肿瘤,称室管膜下巨细胞星形细胞瘤。

临床少见,在15%的结节硬化患者病人中发生这种肿瘤。

患者多为儿童,肿瘤的恶性度为I级,成人也可患病,但预后较儿童差,肿瘤的恶性度为"级。

临床主要表现为结节硬化病的三主征(智能减退、抽搐和面部皮脂腺瘤)以及脑积水。

肿瘤的病理形态有三特征:1.大脑皮质硬化结节,2.室管膜下小结节,3.室管膜下肿瘤。

肿瘤由三种细胞构成:长星形细胞、巨细胞和肥胖星形细胞。

治疗以手术为主。

儿童预后较好,肿瘤切除后很少复发。

七、少支胶质细胞肿瘤【流行病学】占神经上皮组织肿瘤的8.5%,占颅内肿瘤的3.4%。

常见于40岁左右的男性患者。

发生部位以额叶最多见。

【临床表现】肿瘤性质多偏良性,病程较长,多在2年以上。

最多见的首发症状为癫痫,约占52%-79%。

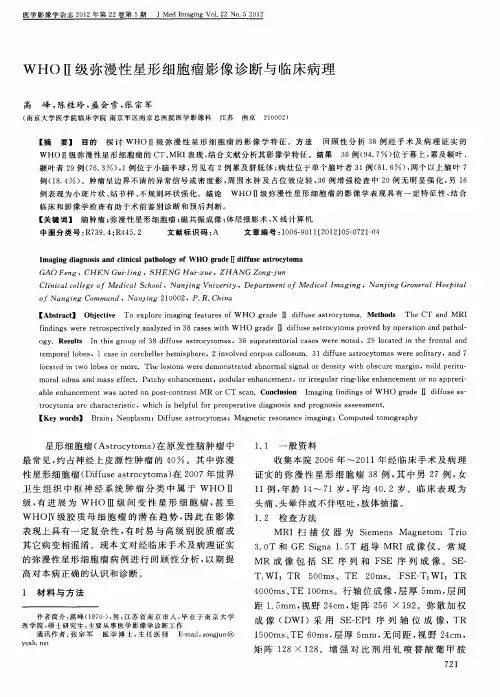

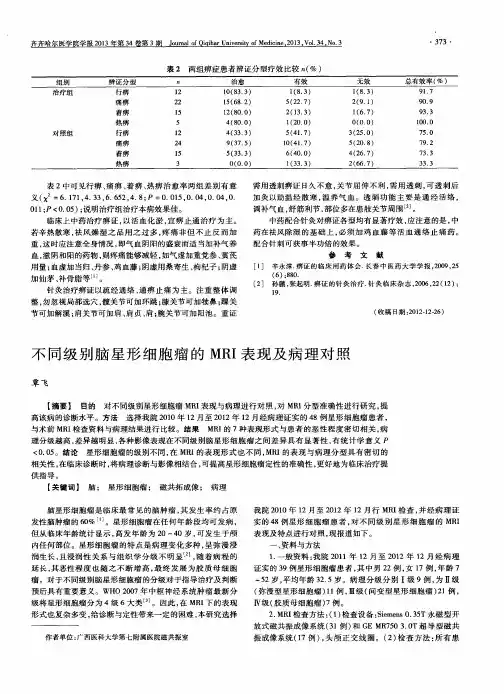

不同级别星形细胞瘤MRI征象与病理分型的关系目的探讨不同级别星形细胞瘤MRI征象与病理分型的关系。

方法收集该院55例经MRI 及手术病理证实的星形细胞瘤患者临床资料进行分析。

结果55例患者中,根据病理诊断标准分级:Ⅰ级12例(室管膜下巨细胞星形细胞瘤5例、毛细胞型星形细胞瘤7例),Ⅱ级15例(多形性黄色星形细胞瘤4例,弥漫性星形细胞瘤11例),Ⅲ级23例,Ⅳ级5例;不同级别星形细胞瘤MRI特征(囊变坏死、信号不均匀性、水肿、越过中线、出血、强化不均匀性)等差异有统计学意义。

结论不同级别星形细胞瘤MRI表现与病理分型具有直接相关性,采用MRI能够对病理分型准确表现,从而为临床手术方案的选择提供有效依据,提高临床治愈率。

标签:星形细胞瘤;MRI征象;病理分型;关系1 资料与方法1.1 一般资料选取该院收治的55例经MRI 及手术病理证实的星形细胞瘤患者为研究对象,男26例,女29例,年龄4~76岁,平均年龄(38.96±5.72)岁。

1.2 方法使用机型为GE1.5T超导型MRI机型,方法:矢状位SE序列T1WI,TE20 ms,TR640 ms;轴位SE序列T1WI及FSE序列T2WI。

TE分别为85 ms及16 ms,TR分别为2400 ms及600 ms,矩阵为192×256,层间距0 mm,层厚5 mm,激励次数2NEX,增强后常规做冠状位、矢状位及轴位扫描,Gd-DTPA用量为0.1 mmol/kg体重。

1.3 MRI征象评价标准对星形细胞瘤10个重要MRI特征进行分别评价,主要有越过中线、信号不均匀、出血、囊性坏死、占位效应、出血、边界、强化程度、肿瘤血管、强化不均匀性,根据3分法对各类征象进行积分。

其中信号不均性、越过中线、强化程度、占位效应、强化不均性、水肿0~3分对应无、轻、中、重;囊变坏死、出血及肿瘤血管0~3分对应无、少量、中量、大量;边界0~3分对应清晰、欠清晰、不清晰、高度模糊。

脑胶质瘤到底是什么样的恶性肿瘤脑胶质瘤是大脑中最常见的一种恶性肿瘤,也是大脑发病率最高的肿瘤之一。

脑胶质瘤是由于大脑和脊髓胶质细胞癌变所产生,最常见的原发性颅脑肿瘤。

脑胶质瘤的发病率非常高,是由于先天的遗传高危因素和环境的致癌因素相互作用所导致。

一些已知的遗传疾病,例如神经纤维瘤病以及结核性硬化疾病等,为脑胶质瘤的遗传易感因素。

脑胶质瘤是较大的分类,它具体有很多不同的分类,例如有星形细胞瘤,有胶质母细胞瘤,有少枝胶质细胞瘤等。

一、得了胶质瘤,如何判断是良性的还是恶性的?胶质瘤是最常见的脑瘤,根据脑胶质细胞瘤的组织结构和细胞特征,在显微镜下观察术中或术后胶质瘤的病理分级。

胶质瘤的病理分级方法有几种,1级通常为低级-例如毛细胞星形细胞瘤;2级扩散浸润,但低级;3级包括间变性星形细胞瘤,间变性室管膜瘤,间变性少突胶质细胞瘤和间变性少星形胶质瘤;4级通常为GBM(胶质母细胞瘤),具有内皮细胞增殖或肿瘤坏死。

一般来说,1-2级胶质瘤为低级别胶质瘤LGG,3-4级胶质瘤为高级别胶质瘤HGG,不同级别的胶质瘤治疗方式有所不同,预后和生存情况也大不同。

1、1级肿瘤往往与长期的生存期有关,1级脑肿瘤在儿童中最为常见。

在显微镜的观察下,1级脑肿瘤生长缓慢,其外观近乎正常。

在手术后,1级肿瘤往往无需额外的治疗。

1级肿瘤的一个例子就是毛细胞型星形细胞瘤。

2、2级肿瘤的生长相对缓慢。

其中一些2级肿瘤可以扩散到邻近的正常组织中,亦可转化为一个分级更高的肿瘤。

在手术后,2级肿瘤或许需要额外的治疗,也可能不需要。

2级肿瘤的例证之一就是星形细胞瘤。

3、3级肿瘤被定为是恶性的,因为它们积极地繁殖侵袭周围组织的异常细胞。

它们可以3级或4级的形式存在,具有循环往复的倾向。

在手术后,3级和4级肿瘤往往需要外的治疗,特别是放射疗法和化学疗法的介入。

3级肿瘤的一个代表是间变型星形细胞瘤。

4、 4级肿瘤是恶性程度最高且最具侵袭性的脑肿瘤。

在显微镜观察下,它们的细胞极其异常。