心电图基本知识及常见心律失常的心电图诊断

- 格式:docx

- 大小:23.01 KB

- 文档页数:22

诊断心电图知识点总结一、心电图的基本原理心电图是通过记录心脏的电活动来反映心脏功能的一种检查方法。

心脏的电活动主要由心脏肌细胞的去极化和复极化过程所产生,这种电活动可以在体表上被检测到并记录下来。

心电图的记录是通过体表电极将心脏的电活动传导到纸上形成图形来完成的。

心电图的记录包括心电图波形(P波、QRS波和T波)和时间间隔的测量,通过对心电图的分析可以获得心脏的许多信息,例如心率、心律、心室肥大、心室复极化异常等。

二、正常心电图的特征1. P波:P波是心房去极化的电活动,代表心房收缩。

在心电图上,P波通常应该是正向的,并且形态规则,持续时间正常。

2. PR间期:PR间期是P波结束到QRS波开始的时间间隔,它代表心房去极化到心室去极化的传导时间。

正常情况下,PR间期的持续时间应该在0.12-0.20秒之间。

3. QRS波:QRS波是心室去极化的电活动,代表心室收缩。

在心电图上,QRS波通常应该是对称的,形态规则,持续时间正常。

4. ST段:ST段是心室去极化到复极化的时间间隔,它代表心室肌收缩的过程。

在正常情况下,ST段应该是等电位水平的,并且与基线平行。

5. T波:T波是心室复极化的电活动,代表心室舒张。

在心电图上,T波通常应该是对称的,形态规则,持续时间正常。

6. QT间期:QT间期是心室去极化的整个时间间隔,它代表心室去极化的总时间。

正常情况下,QT间期的持续时间应该在0.35-0.44秒之间。

以上是正常心电图的一些特征,对于临床医生来说,了解这些特征可以帮助他们快速诊断心电图的异常情况。

三、心律失常的诊断心律失常是指心脏的搏动节律异常,主要包括心动过缓、心动过速和心律不齐等情况。

心电图的诊断可以帮助医生判断心律失常的类型和程度,及时采取相应的治疗措施。

1. 心动过缓:心动过缓是指心率低于60次/分钟,常见的心动过缓有窦性心动过缓、房室传导阻滞等。

在心电图上,可以通过测量RR间期和观察P波与QRS波之间的关系来判断心动过缓的类型。

常见心律失常的心电图诊断心律失常是指心脏的节律和频率出现异常的情况。

心电图是一种无创的检测手段,可用于诊断心律失常。

以下是常见心律失常的心电图诊断。

窦性心律窦性心律指心脏由窦房结控制,节律正常,心律齐。

其心电图特征为P波呈现正常形态,P波与QRS波的关系稳定,R-R间期基本相等。

心房颤动心房颤动是一种快速、无序的心房收缩,常见于老年人和心脏病患者。

其心电图特征为无规则的窄基波QRS波群,P波消失;代之以波形似毛刷的f波,频率可达300次/min。

心房扑动心房扑动是一种快速、有规律的心房收缩,常见于心脏病患者。

其心电图特征为P波呈锯齿状,类似“电风扇”的螺旋波搏动,频率可达300次/min;QRS波与P波的关系不稳定。

室上性心动过速室上性心动过速是一种快速的心律失常,多由窦房结以外的部位启动。

其心电图特征为QRS波呈现窄基波,R-R间期固定,与窦性心律的P波关系不明显。

室性心动过速室性心动过速是一种快速的心律失常,发生于心室内。

其心电图特征为QRS波呈现宽基波,R-R间期相等;P波可能出现,但与QRS波无关。

室性心动过缓室性心动过缓是一种缓慢的心律失常,发生于心室内。

其心电图特征为QRS波宽基波,频率低于40次/min。

心室颤动心室颤动是一种快速、无序的心室收缩,常见于急性心肌梗死、电击等重症情况。

其心电图特征为毫无规律的波形。

心电轴偏移心电轴指心脏在心电图上的电轴方向。

正常情况下,其指向左下方。

当心电轴向右偏时,可能表示右心室肥大、肺性心脏等病症。

当心电轴向左偏时,可能表示左心室肥大、心肌病等病症。

以上是常见心律失常的心电图诊断,通过对心电图的分析和判断,可以有效地诊断心律失常,为临床治疗提供参考。

心电图的检查方法及常见异常心电图(Electrocardiogram,简称ECG)是一种用来记录心脏电活动的非侵入性检查方法,通过记录心脏内不同部位的电信号,可以了解心脏的节律、传导和功能情况。

本文将介绍心电图的检查方法以及常见的心电图异常,以便读者对心电图的应用和分析有更深入的了解。

一、心电图的检查方法心电图的检查方法通常包括以下步骤:1. 准备在进行心电图检查前,需要清洁胸部皮肤,以确保电极可以良好地贴附在皮肤上。

同时,要让被检查者放松身体,避免运动、激动、进食等可能干扰结果的因素。

2. 安装电极将电极粘贴在被检查者的胸部、手腕和踝部。

通常情况下,需要在胸部粘贴10个电极,分别对应不同的心脏导联。

在手腕和踝部各粘贴一对电极,用以记录心脏的向心性和离心性信号。

3. 记录心电图接上电极后,将被检查者接地并连通心电图机。

心电图机会根据不同导联的信号,通过记录频道生成心电图。

常用的导联包括I、II、III导联,以及V1至V6导联。

4. 分析心电图分析心电图需要专业的医生或技术人员进行,他们可以通过观察不同导联的波形、间距和幅度来判断心脏的状态。

同时,他们也会根据标准的心电图图谱和参考值对结果进行解读。

二、常见的心电图异常心电图异常可能反映出心脏的结构和功能异常,下面是一些常见的心电图异常:1. 心率不齐心率不齐是指心脏跳动的间隔时间不规律。

常见的有心房颤动、心室颤动、心房扑动等。

这些异常心率的出现可能会导致血液循环不畅,增加心脏病发作的风险。

2. 心律失常心律失常是指心脏跳动的节奏异常。

常见的有早搏、逸搏、心室过早搏动等。

心律失常可能是正常的生理变化,也可能是心脏结构或功能方面的异常。

3. QRS波群异常QRS波群异常是指心电图上QRS波群的形态、间距和幅度异常。

常见的有心室肥厚、束支传导阻滞等。

QRS波群异常可能反映出心脏的结构异常或传导系统的障碍。

4. ST段改变ST段改变是指心电图上ST段的形态或位置发生改变。

心电图全然知识及常见心律失常的心电图诊断授课教师授课时刻教学内容导言内容:1、全然知识2、正常心电图3、心房、心室胖大4、心肌缺血与心肌梗死目的:1、掌握标准十二导联系统2、掌握心电图各波段的组成及生理意义3、掌握各波段命名心脏机械收缩之前,先产生电冲动,心房和心室的电冲动可经人体组织传到体表。

心电图确实是根基利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生电活动变化的曲曲折折曲曲折折折折线图形。

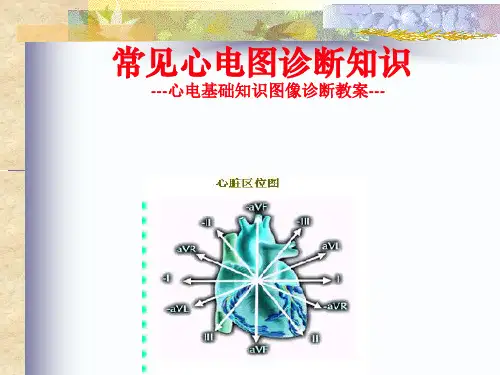

一、心电图导联体系即常规12导联体系,包括肢体导联〔标准导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及加压单极肢体导联aVR、aVL、aVF〕和胸导联〔V1-V6导联〕。

临床上诊断后壁心肌梗死还常选用V7-V9导联。

二、心电图的测量心电图多描记在记录纸上。

当走纸速度为25mm/s时,每两条纵线间1mm 表示,当标准电压1mV=10mm时,两条横线间表示。

心率的测量:心率=60/RR间期的秒数三、心电图的组成及波形特点和正常值1、P波:代表心房肌除极的电位变化。

呈钝圆波形,在Ⅰ、Ⅱ、aVF、V4-V6导联向上,aVR导联向下,其余导联呈双向、倒置或低平。

振幅在肢体导联≤导联Ⅰ、Ⅱ,胸导联中≤0.2mV。

宽度≤2s。

2、P-R间期:代表心房开始除极至心室开始除极的时刻。

正常窦性心律的范围-。

3、QRS波群:代表心室肌除极的电位变化。

正常人的QRS波群的时刻,能够在~范围内动摇。

胸导联:V1、V2导联多呈rS型,R V1。

V5、V6导联QRS 波群可呈qR、qRs、Rs或R型,。

肢体导联:Ⅰ、Ⅱ导联主波向上,Ⅲ导联主波方向多变。

aVR导联主波向下,可呈QS、rS、rSr或Qr型。

aVL、aVF导联可呈qR、Rs或R、rS型。

R aVR≤0.5mV,RⅠ<1.5mV,R aVL<1.2mV,R aVF<2.0mV。

4、ST段:代表心室缓慢复极过程。

在任一导联,ST段下移<0.05mV;上抬在V1-V2导联<0.3mV,V3<0.5mV,V4-V6导联及肢体导联<0.1mV。

5、T波:代表心室快速复极时的电位变化。

方向大多与QRS主波的方向一致。

在Ⅰ、Ⅱ、V4-V6导联向上,aVR导联向下,Ⅲ、aVL、aVF、V1-V3导联能够向上、双向或向下,V1的T波方向向上,V2-V6导联不应再向下除Ⅲ、aVL、aVF、V1-V3导联外其他导联T波振幅不应低于同导联R波的1/10。

6、Q-T间期:代表心室肌除极和复极全过程所需的时刻。

正常范围:0.32-0.44s。

7、u波,T波后的振幅特别低小的波,代表心室后继电位,产生气制未明。

四、心房、心室胖大的心电图特征〔一〕右房胖大1、P波尖而高耸,振幅,以Ⅱ、Ⅲ、aVF导联最为突出,又称“肺型P波〞;2、V1导联P波竖立时,振幅,如P波呈双向时,振幅的算术和振幅;3、P波电轴右移超过750。

〔二〕左房胖大1、P波增宽,时限≥0.12s,常呈双峰型,两峰间距≥0.04s,以Ⅰ、Ⅱ、aVL 导联明显,又称“二尖瓣型P波〞;2、PR段缩短,P波时刻/PR段时刻>;3、V1导联上P波常呈先正而后出现深宽的负向波。

将V1负向P波的时刻乘以负向P波振幅,称为P波终末电势。

左房胖大时,Ptfv1〔尽对值〕≥0.04mm ﹒s。

〔三〕双心房胖大1、P波增宽≥0.12s,振幅≥0.25mV;2、V1导联P波高大双相,上下振幅均超过正常范围。

〔四〕左室胖大1、QRS波群电压增高,常用的左室胖大电压标准如下:胸导联:RV5或RV6>;R V5+S V1>mV〔男〕或>〔女〕;肢体导联:RⅠ>;RaVL>;RaVF>;RⅠ+SⅢ>;Cornell标准:R aVL+S V3>〔男〕或>〔女〕;2、可出现额面QRS心电轴左轴;3、QRS波群时刻延长到0.10-0.11s,但一般仍<0.12s;4、在R波为主的导联,其ST段可呈下歪型压低达0.05mV以上,T波低平、双向或倒置。

在以S波为主的导联可见竖立的T波。

〔五〕右室胖大1、V1导联R/S≥1,呈R型或Rs型,重度右室胖大可使V1导联呈qR型,V5导联R/S≤1或S波比正常加深;aVR导联以R波为主,R/q或R/S≥1;2、R V1+S V5>〔重症>〕;R aVR>;3、心电轴右偏≥+900〔重症可>+1100〕;4、常同时伴右胸导联ST段压低及T波倒置。

〔六〕双侧心室胖大1、大致正常心电图;2、单侧心室胖大心电图;3、双侧心室胖大心电图。

五、心肌缺血的心电图改变〔一〕心肌缺血的心电图类型1、缺血型心电图改变:〔1〕心内膜下心肌缺血:出现高大T波。

如下壁心内膜下心肌缺血,下壁导联Ⅱ、Ⅲ、aVF可出现高大竖立的T波;〔2〕心外膜下心肌缺血:面向缺血区的导联记录到倒置的T波。

如下壁心外膜下心肌缺血,下壁导联Ⅱ、Ⅲ、aVF可出现倒置的T波。

2、损伤型心电图改变:ST段偏移,可表现为ST段压低及ST段抬高。

〔二〕临床意义典型的心肌缺血发作时,面向缺血部位的导联显示缺血型ST段压低和〔或〕T 波倒置。

变异型心绞痛多引起临时性ST段抬高并常伴有高耸T波和对应导联的ST段下移;ST段持续抬高,提示可能发生心肌梗死。

六、心肌梗死心肌梗死是在冠状动脉粥样硬化根底上发生完全性或不完全性堵塞所致,属于冠心病的严重类型。

除了临床表现外,心电图的特征性改变及其演变规律是确定心肌梗死诊断和判定病情的重要依据。

〔一〕全然图形及机制1、“缺血型〞改变:心内膜下肌层缺血----对向缺血区的导联高而竖立的T波;心外膜下肌层缺血----面向缺血区的导联出现T波倒置;心肌复极时刻延长,引起QT间期延长。

2、“损伤型〞改变:面向损难过肌的导联出现ST段。

3、“坏死型〞改变:面向坏死区的导联出现异常Q波,或者呈QS波。

〔二〕心肌梗死的图形演变及分期1、超急性期〔超急性损伤期〕:急性心肌梗死发生数分钟后,心电图出现高大T波,以后迅速出现ST段呈歪型抬高,与高耸竖立T波相连。

QRS振幅增高、轻度增宽,无异常Q波。

2、急性期:梗死后数小时或数日,可持续至数周,心电图示动态演变过程。

ST段呈弓背向上抬高,抬高显著着可形成单向曲曲折折曲曲折折折折线,继而渐下落;面向坏死区导联的R波振幅落低或丧失,出现异常Q波或QS波;T波由竖立开始倒置,并渐加深。

3、近期〔亚急性期〕:梗死后数周至月,抬高的ST段恢复至基线,缺血型T波由倒置较深渐变浅,坏死型Q波持续存在。

4、陈旧期〔愈合期〕常出现在急性心肌梗死3-6个月之后或更久,ST段和T波恢复正常或T波持续倒置、低平,趋于恒定不变,残留下坏死型Q波。

〔三〕心肌梗死的定位诊断一.正常窦性心律和窦性心律失常正常窦性心律诊断要点1.P波的方向:呈竖立型,PⅡ竖立,PaVR倒置,PⅢ、aVF一般也是竖立的。

2.PR间期:在每个P波之后都继有QRS波群,PR间期0.12~20秒,而且在每个心搏是恒定的。

小儿PR间期随心率和年龄的不同而不同,不小于正常的低限或大于正常高限。

3.PP间期:并不尽对匀齐,但PP间期的互差4.心房频率:60~100次/分。

小儿不超过正常相应年龄组心率95%或不低于正常相应年龄组的5%。

窦性心动过缓诊断要点1.P波的方向:呈竖立型,PⅡ竖立,PaVR倒置,PⅢ、aVF一般也是竖立的。

2.PR间期:在每个P波之后都继有QRS波群,PR间期0.12~20秒,而且在每个心搏是恒定的。

小儿PR间期随心率和年龄的不同而不同,不小于正常的低限或大于正常高限。

3.P波频率4.可能伴有窦性心律不齐,结性逸搏等;窦性心动过速诊断要点1.P波的方向:呈竖立型,PⅡ竖立,PaVR倒置,PⅢ、aVF一般也是竖立的。

2.PR间期:在每个P波之后都继有QRS波群,PR间期0.12~20秒,而且在每个心搏是恒定的。

小儿PR间期随心率和年龄的不同而不同,不小于正常的低限或大于正常高限。

3.P波频率100~160次/分,但甲亢的成人患者,P波频率可大于180次/分。

小儿心率超过以下范围:1岁以内超过140次/分,1~6岁超过120次/分,6岁以上超过100次/分。

4.心动过速时由于P电轴下移,P波的形态可发生某种程度的改变,心率过快时可与T波重叠,PR段及ST段可下落,T波平坦甚至倒置。

窦性心律不齐诊断要点1.窦性心律2.PP间期互差>0.12秒,也有人以互差>0.16秒作为诊断标准。

(1)呼吸性窦性心律不齐:PP间期的改变与呼吸有关,吸气时PP间期逐渐缩短,呼气时PP间期逐渐延长,屏住呼吸时,PP间期变为匀齐。

(2)非时相性窦性心律不齐:PP间期的改变与呼吸无关,PP间期逐渐缩短与PP间期逐渐延长也是交替出现,但其变化的周期较长。

(3)心室时相性窦性心律不齐:见于高度或完全性房室传导阻滞的患者,包含QRS 波群的PP间期短于不包QRS波群的PP间期,PP间期的互差一般窦性停搏诊断要点1.窦性心律中出现较长的间歇,其间无P波;2.长间歇不是全然心律PP间期的整数倍。

3.间歇过长时可能出现交界性逸搏、室性逸搏,但特别少出现房性逸搏,因为心房与窦房结能够同时受到同一种病变的抑制。

窦房阻滞诊断要点(一)Ⅰ型(文氏型)第二度窦房传导阻滞1.在长的PP间期之前,出现PP间期逐渐缩短;2.长的PP间期(二)Ⅱ型(莫氏型)第二度窦房传导阻滞1.在长的PP间期之前,无PP间期逐渐缩短的趋向;2.长的PP间期为短PP间期的整数倍。

窦性早搏诊断要点1.提早出现的P波形态与窦性P波完全一致,其后继以QRS波群形态也与窦性心搏相同;2.常无固定的配对时刻(偶联间期);3.无代偿期,早搏后的PP间期等于全然心律的PP间期。

病态窦房结综合征1.持续性窦性心动过缓,在发热、运动之后心率亦无明显增加,注射阿托品后心率不能增至90次/分,并伴有窦性停搏及/或窦房阻滞等;2.心房应激性增加,出现快速性房性心律失常,如阵发性房性心动过速、心房扑动或纤颤等;3.上述的心动过缓与心动过速可交替出现。

4.伴有或不伴有交界性逸搏。

当房室交界组织同时受累时可不能出现交界性逸搏,称为双结病变。

二.房性心律失常房性逸搏与房性逸搏心律诊断要点1.长的RR间期之后出现一个与P波形态不同的P’波,起源于心房下部的P'波也可呈逆行型性;2.P'波后的QRS波群时刻、形态正常,PR间期>0.12秒;3.P’的形态可能一致,也可能呈多形性,这取决于心房异位节律点是单源性抑或多源性;4.当房性逸搏连续出现即形成房性逸搏心律,心率在50次/分左右。

房性早搏诊断要点1.提早出现的P'波,形态与窦性P波不同,偶可呈逆行型;2.P'R间期一般正常,也可延长(房室干扰现象),偶可短于0.12秒;3.早期的P'波有时下传受阻,P'波后无QRS波群,称为受阻型的房性早搏;4.早期的P'波后继的QRS波群时刻、形态正常,或呈室内差异性传导;5.代偿期多不完全性。