电子背散射衍射EBSD

- 格式:pdf

- 大小:2.58 MB

- 文档页数:82

EBSD的工作原理结构及操作EBSD全称为电子背散射衍射(Electron BackscatterDiffraction),是一种通过分析电子背散射衍射模式来获取材料晶体结构信息的技术。

它有效地结合了电子显微镜和X射线衍射的优点,具有高分辨率、低损伤、大尺寸范围和材料相组成信息等特点。

EBSD的工作原理基于电子束的相互作用和散射行为。

当电子束照射到材料表面时,一部分电子通过弹性散射返回到探测器上,形成背散射衍射图样。

这些电子经历了物理、电子和磁场散射,产生了衍射纹样。

EBSD通过分析和解释这些衍射图样,可以获取材料的晶体结构信息和晶体取向。

EBSD的结构主要包括电子显微镜、电子束激发系统、电子背散射检测系统和计算机数据处理系统。

电子显微镜是EBSD系统的主要部件,它提供高分辨率的成像功能和电子束对材料表面的激发。

电子束激发系统产生高能量的电子束并控制其扫描方向和扫描速度。

电子背散射检测系统用于收集和记录背散射衍射图样,它一般包括光学显微镜、背散射探测器和互动器。

计算机数据处理系统对采集到的衍射图样进行处理、解析和分析,得到所需的晶体结构和取向信息。

EBSD的操作步骤一般包括样品制备、样品放置和显微镜调整、样品扫描和收集衍射图样、数据处理和分析。

在样品制备方面,需要把材料切割成薄片、抛光并清洁表面。

将样品放入电子显微镜的样品台上,并调整显微镜的对焦、放大倍数、对比度等参数,以获得清晰的图像。

接下来,在适当的电子束参数下,对样品进行扫描,收集并记录背散射衍射图样。

最后,利用计算机软件对收集到的图样进行处理和分析,提取出材料的晶体结构信息和取向数据。

EBSD广泛应用于材料科学、凝聚态物理、地质学、金属学等领域。

在材料科学中,EBSD可以用于研究材料的微观结构、晶粒取向、晶体成长等问题。

在地质学中,EBSD用于分析和解释岩石、矿物的晶体结构和成因。

在金属学中,EBSD可以用于评估金属的晶体取向、应力状态和组织演变等。

对EBSD的理解及应用EBSD是电子背散射衍射技术(Electron Backscatter Diffraction)的缩写,是一种常用于材料科学和工程领域的表征方法。

其原理是利用电子束经过材料后,被背散射散射回来的电子与入射电子发生衍射现象,通过测量衍射图样的形态和强度来获取材料的晶体结构、取向以及晶界等信息。

EBSD的应用领域广泛,例如:1. 材料学研究:EBSD可以用来研究材料的晶体结构、晶体取向以及晶体缺陷等信息,从而增加对材料的认识。

例如,可以用EBSD来研究合金材料的晶粒取向与机械性能之间的关系,优化材料的制备工艺。

2. 金属学研究:EBSD可用于研究金属材料的晶体取向与力学行为之间的关系。

通过观察材料中晶体的取向分布,可以了解材料的力学性能、塑性变形机制等。

此外,还可以用EBSD分析区域选区电子衍射(Selected Area Electron Diffraction)数据,对金属晶体的三维取向进行建模和姿态分析。

3. 薄膜和界面研究:EBSD在研究薄膜和界面的晶体结构、晶界取向和位错密度等方面具有广泛的应用。

通过EBSD可以获得薄膜/基底的晶体取向分布、晶界的取向关系等信息,进一步了解薄膜的生长机制和界面的结构演化。

4. 小晶粒材料研究:对于小晶粒材料,传统的衍射方法往往由于粒子尺寸太小而无法获取充分的衍射信息。

而EBSD则可以通过对大量小尺寸晶体的衍射数据进行统计,还原出材料的晶体结构和取向信息。

这对于研究纳米材料、纳米晶、亚微米晶等具有重要意义。

5. 力学性能研究:EBSD可以用来研究材料的力学性能,如塑性变形、屈服行为和断裂特性等。

通过EBSD可以获得材料中晶体取向的信息,从而解析材料的力学行为与晶体结构之间的关系。

除了上述应用领域外,EBSD在材料科学与工程的其他领域也有广泛的应用,例如焊接等工艺的优化、热处理过程的研究、高温合金的应力分析等。

总结起来,EBSD是一种非常强大的材料表征方法,可以通过分析衍射图样的形态和强度,获得材料的晶体结构、晶体取向、位错密度等信息。

1.电子背散射衍射分析技术(EBSD/EBSP)简介20世纪90年代以来,装配在SEM上的电子背散射花样(Electron Back-scatt ering Patterns,简称EBSP)晶体微区取向和晶体结构的分析技术取得了较大的发展,并已在材料微观组织结构及微织构表征中广泛应用。

该技术也被称为电子背散射衍射(Electron Backscattered Diffraction,简称EBSD)或取向成像显微技术(O rientation Imaging Microscopy,简称OIM) 等。

EBSD的主要特点是在保留扫描电子显微镜的常规特点的同时进行空间分辨率亚微米级的衍射(给出结晶学的数据)。

EBSD改变了以往织构分析的方法,并形成了全新的科学领域,称为“显微织构”—将显微组织和晶体学分析相结合。

与“显微织构”密切联系的是应用EBS D进行相分析、获得界面(晶界)参数和检测塑性应变。

目前,EBSD技术已经能够实现全自动采集微区取向信息,样品制备较简单,数据采集速度快(能达到约36万点/小时甚至更快),分辨率高(空间分辨率和角分辨率能分别达到0.1m和0.5m),为快速高效的定量统计研究材料的微观组织结构和织构奠定了基础,因此已成为材料研究中一种有效的分析手段。

目前EBSD技术的应用领域集中于多种多晶体材料—工业生产的金属和合金、陶瓷、半导体、超导体、矿石—以研究各种现象,如热机械处理过程、塑性变形过程、与取向关系有关的性能(成型性、磁性等)、界面性能(腐蚀、裂纹、热裂等)、相鉴定等。

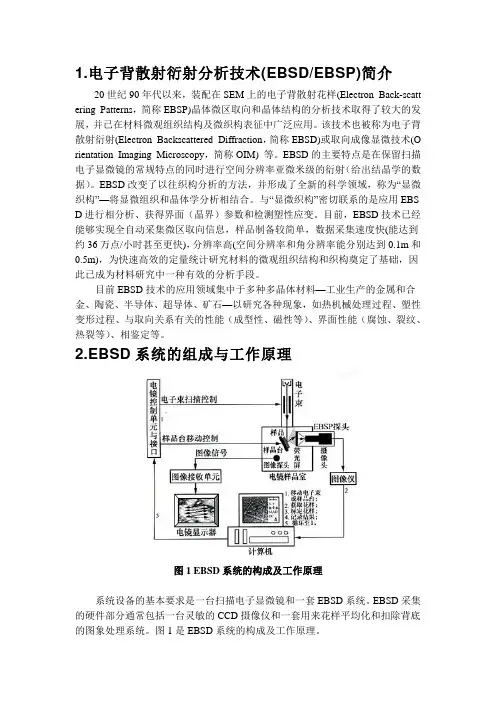

2.EBSD系统的组成与工作原理图1 EBSD系统的构成及工作原理系统设备的基本要求是一台扫描电子显微镜和一套EBSD系统。

EBSD采集的硬件部分通常包括一台灵敏的CCD摄像仪和一套用来花样平均化和扣除背底的图象处理系统。

图1是EBSD系统的构成及工作原理。

在扫描电子显微镜中得到一张电子背散射衍射花样的基本操作是简单的。

1.电子背散射衍射分析技术(EBSD/EBSP)简介20世纪90年代以来,装配在SEM上的电子背散射花样(Electron Back-scattering Patterns,简称EBSP)晶体微区取向和晶体结构的分析技术取得了较大的发展,并已在材料微观组织结构及微织构表征中广泛应用。

该技术也被称为电子背散射衍射(Electron Backscattered Diffraction,简称EBSD)或取向成像显微技术(Orientation Imaging ),为快速高效的定量统计研究材料的微观组织结构和织构奠定了基础,因此已成为材料研究中一种有效的分析手段。

︒m和0.5μMicroscopy,简称OIM)等。

EBSD的主要特点是在保留扫描电子显微镜的常规特点的同时进行空间分辨率亚微米级的衍射(给出结晶学的数据)。

EBSD改变了以往织构分析的方法,并形成了全新的科学领域,称为“显微织构”——将显微组织和晶体学分析相结合。

与“显微织构”密切联系的是应用EBSD进行相分析、获得界面(晶界)参数和检测塑性应变。

目前,EBSD技术已经能够实现全自动采集微区取向信息,样品制备较简单,数据采集速度快(能达到约36万点/小时甚至更快),分辨率高(空间分辨率和角分辨率能分别达到0.1目前EBSD技术的应用领域集中于多种多晶体材料——工业生产的金属和合金、陶瓷、半导体、超导体、矿石——以研究各种现象,如热机械处理过程、塑性变形过程、与取向关系有关的性能(成型性、磁性等)、界面性能(腐蚀、裂纹、热裂等)、相鉴定等。

2. 电子背散射衍射的工作原理2.1 电子背散射衍射花样(EBSP)在扫描电子显微镜(SEM)中,入射于样品上的电子束与样品作用产生几种不同效应,其中之一就是在每一个晶体或晶粒内规则排列的晶格面上产生衍射。

从所有原子面上产生的衍射组成“衍射花样”,这可被看成是一张晶体中原子面间的角度关系图。

图1是在单晶硅上获得的花样。

EBSD(电子背散射衍射简介)20世纪90年代以来,装配在SEM上的电子背散射花样(Electron Back-scattering Patterns,简称EBSP)晶体微区取向和晶体结构的分析技术取得了较大的发展,并已在材料微观组织结构及微织构表征中广泛应用。

该技术也被称为电子背散射衍射(Electron Backscattered ),为快速定量统计研究材料的微观组织结构和织构奠定了基础,已成为材料研究中一种有效的分析手段。

目前EBSD技术的应用领域集中于多种多晶体材料——工业生产的金属和合金、陶瓷、半导体、超导体、矿石——以研究各种现象,如热机械处理过程、塑性变形过程、与取向关系有关的性能(成型性、磁性等)、界面性能(腐蚀、裂纹、热裂等)、相鉴定等。

︒m 和0.5μDiffraction,简称EBSD)等。

EBSD的主要特点是在保留扫描电子显微镜的常规特点的同时进行空间分辨率亚微米级的衍射。

EBSD改变了以往织构分析的方法,并形成了全新的科学领域,称为“显微织构”——将显微组织和晶体学分析相结合。

目前,EBSD技术已经能够实现全自动采集微区取向信息,样品制备较简单,数据采集速度快(能达到约36万点/小时甚至更快),分辨率高(空间分辨率和角分辨率能分别达到0.1电子背散射衍射的工作原理在扫描电子显微镜(SEM)中,入射于样品上的电子束与样品作用产生几种不同效应,其中之一就是在每一个晶体或晶粒内规则排列的晶格面上产生衍射。

从所有原子面上产生的衍射组成“衍射花样”,这可被看成是一张晶体中原子面间的角度关系图。

图1是在单晶硅上获得的花样。

衍射花样包含晶系(立方、六方等)对称性的信息,而且,晶面和晶带轴间的夹角与晶系种类和晶体的晶格参数相对应,这些数据可用于EBSD相鉴定。

对于已知相,则花样的取向与晶体的取向直接对应。

EBSD系统组成系统设备的基本要求是一台扫描电子显微镜和一套EBSD系统.EBSD采集的硬件部分通常包括一台灵敏的CCD摄像仪和一套用来花样平均化和扣除背底的图象处理系统。

电子背散射衍射1电子背散射衍射的简介电子背散射衍射(Electron Back-Scatter Diffraction,EBSD)是晶体结构分析的一种传统方法,它是以电子束来替代X射线用于形变观察,广泛应用于金属材料组织及多孔性材料研究。

EBSD在研究中用于主动探测分子结构,其系统可以仅由单个晶体单元测定,从而可以以极低的效率读取电子微结构信息。

相比于X射线衍射,EBSD在晶体结构观察方面有较强的应用效果,特别是在研究深处球形低密度晶体和无晶格结构的材料的表征。

2基本原理EBSD是将电子束抛射到被观察的样品上,电子的射线的反射波会振动各个位置的原子,产生一个和电子光的特性提供的计算机图形表示的尖峰信号,收集这些尖峰信号可以计算出该样品晶体结构的方位。

EBSD是一种非破坏测试方法,可以准确获取样品的晶体结构信息,非常适合大面积测量。

在确定晶体结构时可以使用点状法,也可以使用条状法,其中点状法对非晶质样品、复杂结构样品和小尺寸样品更有效。

3主要用途1、EBSD用于研究晶体和低晶体的空间组织和多孔性,在于探测和辨识复杂的晶体结构和力学行为;2、EBSD用于研究金属材料和非晶质样品的晶界行为,例如调控材料厚度,研究其形变和特殊缺陷后的晶界演变状态;3、EBSD用来识别材料表面质量,分析迁移缺陷和外加压力的影响;4、EBSD也用于研究产品的性能,测量非晶态材料的非晶核尺寸和分布;5、EBSD也可以用来研究工程材料的拉伸性能,模型推导的工艺优化设计;6、EBSD对于研究织物纤维表面构造和孔洞分布,有很高的效率;7、EBSD也常用于研究表面磨损和磨耗性能,了解材料抗冲量等性能指标。

4问题和发展虽然EBSD技术具有很多优点,但存在一些问题,比如它的测量速度较慢,并且需要做许多设置,这可能会对科学家应用EBSD技术造成一定影响。

另外,由于EBSD需要较多的信号来绘制空间晶体结构图形,仅使用一个检测器可能无法获得足够的信号,因此EBSD的数据量会比一般电子显微镜大。

ebsd原理EBSD(Electron Backscatter Diffraction)是一种通过电子背散射衍射技术来研究材料晶体结构和晶粒取向的方法。

它是一种非常强大的显微组织分析技术,可以在纳米尺度上获取晶体学信息。

在材料科学和工程领域,EBSD技术被广泛应用于金属、合金、陶瓷、半导体等材料的研究和分析中。

EBSD技术的原理基于电子与晶体结构的相互作用。

当高能电子束照射到样品表面时,部分电子会被样品中的原子散射。

这些散射的电子会呈现出特定的衍射图样,这些图样包含了关于晶体结构的信息。

通过收集和分析这些衍射图样,可以确定材料中晶粒的取向、晶界的性质以及位错等信息。

EBSD技术的关键是利用电子显微镜来获取高分辨率的衍射图样,并通过计算机软件对这些图样进行处理和分析。

在实际应用中,EBSD技术通常与扫描电子显微镜(SEM)结合使用,这样可以在显微镜下直接观察样品表面的形貌,并获取与晶体学相关的信息。

EBSD技术在材料科学和工程领域有着广泛的应用。

首先,它可以用于研究材料的晶粒取向分布,从而揭示材料的微观组织特征。

其次,EBSD技术还可以用于分析材料的相变、位错分布、应变状态等重要参数,为材料性能的优化提供重要依据。

此外,EBSD技术还可以用于研究材料的疲劳、蠕变、再结晶等变形行为,为材料加工和工程应用提供支持。

总的来说,EBSD技术作为一种先进的材料显微组织分析技术,对于理解材料的微观结构和性能具有重要意义。

随着电子显微镜和计算机软件的不断发展,EBSD技术将会在材料科学和工程领域发挥越来越重要的作用,为新材料的研发和应用提供强大的支持。

在实际应用中,EBSD技术需要结合丰富的材料学知识和专业的分析技能。

研究人员需要对材料的组织结构、晶体学理论和电子显微镜操作有着深入的了解,才能准确地进行样品的制备和分析。

同时,对于EBSD数据的处理和解释也需要一定的专业知识和经验,以确保分析结果的准确性和可靠性。

EBSD的原理和应用1. EBSD简介Electron Backscatter Diffraction (EBSD),即电子背散射衍射技术,是一种用于材料研究和表征的先进分析技术。

通过对材料表面或断口的电子背散射模式进行分析,可以获得许多重要的材料特征信息,如晶体结构、晶体取向、晶缺陷等。

2. EBSD的原理EBSD技术基于电子背散射现象,利用电子束的入射和背散射模式,通过形成二维或三维的衍射斑图,进一步分析材料的晶体学特性。

EBSD原理的基本步骤如下:1.电子束入射:加速电子束射到样品表面,与样品相互作用。

2.背散射电子的生成:部分电子以背散射的形式从样品中返回,形成背散射电子图案。

3.背散射电子图案的采集:通过电子探测器或CCD相机等设备捕获背散射电子图案。

4.衍射斑图的处理:利用图像处理软件对背散射电子图案进行处理,得到衍射斑图。

5.晶体学参数计算:通过分析衍射斑图,获取晶界、晶体取向、晶格畸变等晶体学参数。

3. EBSD的应用EBSD技术在材料科学和工程领域有广泛应用,以下是一些主要应用领域:3.1 晶体取向分析•通过EBSD技术可以对材料中晶体的取向分布进行定量分析。

•可用于晶体轴、晶体面的测量和分析。

•可用于研究材料中的晶体取向关系、晶体生长机制等。

3.2 相变研究•EBSD技术可对材料中的相变行为进行研究。

•可用于相变前后晶体取向的变化、晶粒生长等研究。

3.3 晶界和晶格畸变分析•EBSD技术可用于定量分析材料中的晶界特征,如晶界密度、晶界能等。

•可以测量和分析材料中的晶格畸变情况。

3.4 材料性能评估•EBSD技术可用于评估材料的织构、塑性变形等性能。

•可用于研究材料的疲劳行为、断裂机制等。

3.5 新材料研究•EBSD技术可用于新材料的结构与性能分析。

•可以对金属、合金、陶瓷等各类材料进行研究。

4. EBSD的优势和局限性4.1 优势•EBSD技术可以提供高分辨率和定量的晶体结构信息。

电子背散射衍射电子背散射衍射(ElectronBackscatterDiffraction,简称EBSD)是一种能够测量晶体中晶界的结构信息的技术,它可以用于研究材料的结构,以及晶体内部晶体缺陷的角色。

它是由电子束在晶体表面上发射产生的散射结果得出的,能够揭示细小晶体结构的构造特征,可以用于研究金属、块状结构以及半导体等材料。

电子背散射衍射由早期的修正非几何衍射衍射(MFD)和电子衍射衍射(EDD)开发而来,它在1973年被第一次用于探测晶体周期晶体的晶界,并由此释放出更多的晶体结构信息。

电子背散射衍射是一个重要的衍射技术,它通过测量电子在晶体表面的散射行为,能够测量出晶界的比例常数(lattice constants)以及晶体内部的衍射矢量。

因此,它可以用来分析晶体中重要结构特征,比如晶体布局、原子缺陷、晶体结构偏向以及结构异常等。

电子背散射衍射过程基本是由电子束发射得到的,这一过程是可逆的,因此它能够准确测量晶体内部晶界的结构信息,得到更多有用的结构信息。

除此之外,电子背散射衍射技术还拥有高精度,可以测量出晶体的衍射场的分辨率和精度,以及晶体内部结构的特征尺寸,这非常有利于结构特性的测量和分析。

电子背散射衍射技术有多种用途,比如高分辨率图像重构、快速结构成像、材料微结构分析、金属工艺反馈、非晶合金结构分析等,可以用来辅助设计和建模的结构分析。

它还可以用来研究材料的组成,晶体缺陷的角色,以及晶体结构的偏好性等。

总之,电子背散射衍射是一种重要的科学和工程技术,其中的技术可用于研究金属、材料、半导体等材料的晶体结构特征。

它不仅能够测量出晶体的衍射场的分辨率和精度,而且能够准确揭示晶体内部晶界的特征,这些特征对材料的性能及耐久性有着重要的影响。

另外,它还拥有多种应用,比如图像重构、快速结构成像、材料微结构分析等,可以用来辅助设计和建模的结构分析。

因此,电子背散射衍射是一种值得推崇的衍射技术。

ebsd操作规程EBSD操作规程1. EBSD(电子背散射衍射仪)简介EBSD是一种高分辨率显微镜技术,用于研究晶体的结构和取向。

EBSD仪器以电子束作为探针,通过测量电子在晶体中的背散射衍射图样,来分析晶体的取向、晶格畸变和显微组织等信息。

以下是EBSD操作规程。

2. 仪器准备- 检查EBSD设备是否处于正常工作状态,并确保设备连接稳固。

- 检查以确保样品准备区域的清洁度,并清洗操作台面以确保无杂质。

- 检查计算机连接以确保能够正常保存数据。

3. 样品准备- 准备样品,将其切割到适当的尺寸和形状以适应EBSD标本台。

- 清洗样品,使用酒精或其他适当溶剂清洗样品表面以去除油脂和污垢。

- 通过抛光样品表面,以最大程度地减少表面的加工痕迹和残余应力。

- 在样品表面涂覆薄薄的导电涂料,以提供电子束的导电通路。

4. 样品装配- 将样品固定到EBSD标本台上,确保样品与台面之间的接触稳固。

- 确保样品的面能够与电子束方向垂直。

5. 操作参数设置- 启动EBSD软件,并按照仪器的操作指南进行相关参数设置,例如电子加速电压、工作距离等。

- 设置扫描区域的大小和扫描步长,以确保获取到足够的取向数据。

- 设置数据采集速度和质量,以平衡快速数据采集和高质量数据的需求。

6. 执行EBSD扫描- 在EBSD软件中选择扫描功能,并将电子束准确地定位在要扫描的区域上。

- 开始扫描,等待电子束在样品表面扫描,并记录背散射衍射图像。

7. 数据分析和解释- 将采集到的背散射衍射图样导入EBSD软件中进行分析。

- 使用软件提供的工具,对数据进行取向分析、图像重建和晶格畸变分析。

- 解释数据,分析晶体的取向、晶格畸变和显微组织特征。

8. 数据保存和报告- 在合适的文件夹中保存EBSD数据,确保数据的完整性和安全性。

- 撰写实验报告,详细描述实验过程、参数设置和数据分析结果。

9. 仪器维护和清洁- 在使用完EBSD仪器后,及时关闭设备并清理操作区域。

ebsd原理的应用什么是ebsd原理?EBSD(Electron Backscatter Diffraction,电子背散射衍射)是一种利用电子的背散射模式来研究材料结晶结构的技术。

通过测量从材料表面背散射的电子的能量和角度,可以获取有关材料晶体结构、晶体取向和晶界信息的详细数据。

EBSD技术主要应用于材料科学、金属学、地质学以及半导体行业,对材料的微观结构研究具有重要意义。

EBSD技术的应用领域EBSD技术在许多应用领域中发挥着关键作用,下面是一些常见的应用领域:1.金属学:EBSD技术可以用于对金属材料的晶界、位错和相含量等进行表征和研究。

它可以帮助研究人员了解材料的晶体取向分布和晶体结构变化,对金属的性能和行为进行分析和优化。

2.材料科学:在材料科学领域,EBSD技术被广泛用于研究材料晶体的取向关系、晶界特征以及晶格畸变和应变等问题。

通过分析EBSD数据,可以评估材料的结构性能和机械性能,为材料设计和优化提供关键信息。

3.地质学:EBSD技术在地质学研究中的应用也非常重要。

例如,可以通过分析岩石的晶体取向和晶界信息,了解岩石的形成和演化过程,揭示地质过程和地质事件对岩石结构的影响。

4.半导体行业:在半导体行业中,EBSD技术被用于研究晶体管和集成电路中的材料结构和缺陷。

通过分析晶格取向和缺陷分布,可以评估半导体材料的质量和性能,指导半导体器件的设计和制造。

EBSD技术的优点EBSD技术相比其他材料结构表征方法具有以下优点:•非破坏性:EBSD技术可以在表面对材料进行测试,不需要对样品进行破坏性操作。

这对于珍贵样品或不可逆样品尤为重要。

•高分辨率:EBSD技术可以提供高分辨率的晶体结构信息,可以检测到微小晶界和局部取向的差异。

•定量化能力:通过对EBSD数据的分析,可以获得定量化的晶体取向、晶界角和晶格应变等信息,为材料性能和结构的研究提供数据支持。

•多功能性:EBSD技术可以与其他分析技术如能谱仪(EDS)和析出相识别(EBSD-EDS)相结合,提供更全面的样品分析能力。

EBSDI实验方法一、简介电子背散射衍射(Electron Backscatter Diffraction,简称EBSDI)是一种表面分析技术,它利用高能电子穿透材料并在内部发生非弹性散射,然后被探测器捕获来形成样品表面的衍射图案。

这种技术可以用来研究材料的晶体结构、表面形貌和微观应力等性质。

本文档将详细介绍EBSDI实验方法的步骤和注意事项。

二、实验设备1. 电子背散射衍射仪:包括电子源、样品室、探测器和数据分析系统等部分。

2. 电子束枪:产生并加速电子束。

3. 样品:需要进行分析的材料。

4. 真空系统:保持样品室的真空环境。

三、实验步骤1. 准备样品:将待测样品切成适当大小并抛光到需要的表面粗糙度,然后清洁样品表面以去除任何污垢和油脂。

最后,在近似真空条件下,使用离子束轰击样品表面以去除氧化层并产生一个干净而平坦的表面。

将待分析的样品固定在样品台上,确保样品的表面平整且与电子束方向垂直。

2. 抽真空:打开真空系统,将样品室抽至高真空状态。

3. 调整电子束参数:在EBSD系统中,需要设置许多参数,包括加速电压、电子束束流密度、探测器类型和放大倍数等。

这些参数的选择取决于样品的性质,例如它的晶体结构、厚度和化学成分等。

在设置参数之前,需要对样品进行一次初步扫描以获取有关样品特性的信息。

根据样品的性质和分析要求,调整电子束的能量、电流和照射时间等参数。

4. 进行实验:打开电子束枪,使电子束照射到样品上,同时启动探测器收集散射电子。

在扫描期间,电子束会照射样品表面,并通过背散射衍射来获取有关晶体结构和其他特性的信息。

EBSD扫描通常需要一定的时间,取决于样品的大小和复杂性等因素。

5. 数据收集:记录实验过程中的各种参数,如电子束的能量、电流、照射时间,以及探测器收集到的散射电子的数量和位置等。

6. 数据分析:将收集到的数据输入到数据分析系统中,通过软件进行处理和分析,得出样品的晶体结构、表面形貌和微观应力等信息。

说明背散射电子衍射取向衬度原理背散射电子衍射(EBSD)概述:背散射电子衍射(EBSD)是一项在扫描电镜中获得样品结晶学信息的技术。

EBSD将显微组织和晶体学分析相结合,可用来测量晶体取向、晶界取向差、鉴别物相、以及局部晶体完整性的信息。

与金相,投射,XRD,扫描等表征手段所得数据相比,EBSD数据信息量非常丰富,而且获取的晶粒取向信息更直观。

背散射电子衍射装置(EBSD):是扫描电子显微镜(SEM)的附件之一,它能提供如晶间取向、晶界类型、再结晶晶粒、微织构、相辨别和晶粒尺寸测量等完整的分析数据。

EBSD数据来自样品表面下10-50nm厚的区域,且EBSD样品检测时需要倾转70°,为避免表面高处区域遮挡低处的信号,所以要求EBSD样品表面“新鲜”、清洁、平整、良好的导电性、无应力等要求。

背散射电子衍射(EBSD)形成原理:电子背散射衍射仪一般安装在扫描电镜或电子探针上。

样品表面与水平面呈 70°左右。

当入射电子束进入样品后,会受到样品内原子的散射,其中有相当部分的电子因散射角大逃出样品表面,这部分电子称为背散射电子。

背散射电子在离开样品的过程中与样品某晶面族满足布拉格衍射条件 2dsinθ =λ的那部分电子会发生衍射,形成两个顶点为散射点、与该晶面族垂直的两个圆锥面,两个圆锥面与接收屏交截后形成一条亮带,即菊池带。

每条菊池带的中心线相当于发生布拉格衍射的晶面从样品上电子的散射点扩展后与接收屏的交截线,如下图所示。

一幅电子背散射衍射图称为一张电子背散射衍射花样(EBSP)。

一张EBSP 往往包含多根菊池带。

接收屏接收到的 EBSP 经 CCD 数码相机数字化后传送至计算机进行标定与计算。

值得指出的是, EBSP 来自于样品表面约几十纳米深度的一个薄层。

更深处的电子尽管也可能发生布拉格衍射,但在进一步离开样品表面的过程中可能再次被原子散射而改变运动方向,最终成为 EBSP 的背底。