何香凝和中国妇女抗敌后援会_罗义俊

- 格式:pdf

- 大小:258.37 KB

- 文档页数:3

何香凝-何香凝简介说起何香凝,大家一定都不会感到陌生。

何香凝不仅是一个贤妻,更是一位慈母。

而且自身也是一个十分有修养的女子。

她的一生都在为妇女的解放事业作斗争,是妇女革命的领袖,她的举动,令我国妇女的地位得到提高。

那何香凝究竟是怎样一位女子呢?下面小编就为大家整理一下何香凝简介。

何香凝的家境是比较殷实的,早年未出嫁时也算是富家小姐一枚。

当时的上流社会流行缠足,何香凝也没能逃过。

但是性格倔强的她怎么能轻易屈服于中国的封建陋习?最终母亲还是拗不过她,任由她去了。

在当时的社会氛围里,富家小姐不是整日打牌,便是凑在一起吃喝玩乐,但是何香凝却不屑与她们为伍,喜欢读书的她在一群庸脂俗粉的富家小姐人群中显得格外耀眼。

以上便是何香凝简介了。

何香凝虽然是一位富家千金,却待人谦逊,温和有礼,实在是难能可贵。

看了小编整理的何香凝简介,大家对这位女子是不是更加了解了呢?廖仲恺何香凝墓说起何香凝和廖仲恺这一对伉俪,相信大家都不会感到陌生。

两人在不到二十岁的年纪,便结了婚,并一起去日本留学,回国之后,继续为中国的解放革命事业作斗争,夫妻俩的精神实在是难能可贵,令人敬佩。

虽然廖仲恺先于何香凝去世,但是应何香凝的要求,还是将两人葬在了一起。

何香凝那么,廖仲恺何香凝墓在哪里呢?廖仲恺何香凝墓当时廖仲恺遭到暗杀之后,全国上线都震惊了。

在震惊之余,同样也感到悲伤。

当时的何香凝悲痛欲绝,整日以泪洗面,替丈夫料理后事的时候整个人十分的憔悴。

而当时出于谨慎考虑,护送廖仲恺的灵柩回南京时,动用了近百位保镖护送安葬。

后来,在何香凝将要去世之前,曾对自己的子女说,她死后一定不要火葬,要把她送回南京,与丈夫葬在一起,这就是为何两人即使在不同时间安葬却也葬在一个墓的原因了。

据悉,廖仲恺何香凝墓在南京的钟山,依山傍水,环境十分清幽,建筑也比较宏伟。

两个人的墓为圆锥形,占地面积较大,墓前立着石碑,上书“廖仲恺何香凝之墓”。

在石碑的周围还刻了廖仲恺生前的许多伟大事迹。

在高潮迭起的抗日救亡运动中,著名爱国人士宋庆龄、何香凝率领妇女界,积极开展妇女抗日救亡运动,为中国妇女运动史增添了辉煌的一笔。

一、携手创建中国妇女抗敌后援会,为统一全国妇女救亡力量奠定基础1937年“七七事变”的爆发,标志着中国进入全面抗战时期。

面对民族危机的不断上升,宋庆龄与何香凝都积极投身于妇女抗日救亡斗争中。

她们尽其所能,积极组织妇女救亡团体,把妇女救亡运动视为其重要的事业并倾入毕生的精力,堪称中国妇女运动史上的领军人物。

1937年7月22日,宋庆龄、何香凝在上海携手创建中国妇女抗敌后援会,宋庆龄任理事,何香凝任主席兼总务组长,俞鸿钧夫人、杜月笙夫人任副主席,黎沛华、胡兰畦任秘书,王孝英、刘王立明、陆礼华、沈兹九、吴戴仪、张湘纹、金光楣、古国凤等21人任常务理事。

该妇女团体成立的目的是为了中华民族的自由解放,奋斗到底。

该会明确规定:“以号召妇女团体抗敌以及战时负救护慰劳救济工作为宗旨,严正表示要发动妇女和男同胞们共赴国难,一致起来抗战。

”理事会制定了《中国妇女抗敌后援会简章》,发表了《中国妇女抗敌后援会宣言》,计划组织团结各阶级、阶层的妇女,共同为支援祖国抗战而奋斗。

中国妇女抗敌后援会成立后,宋庆龄与何香凝分别通电各省妇女界,呼吁成立各省妇女抗敌后援会。

中国妇女抗敌后援会是最早的全国性妇女抗日救亡团体,标志着全国妇女抗日救亡运动的初步形成。

同年8月,中国妇女慰劳自卫抗战将士总会在南京成立,宋美龄任主席,唐国桢任总干事,李德全、沈慧莲、朱纶、吴贻芳、曹孟君、张蔼真、赵懋华、陶玄、谢兰郁、陈逸云等15人任执委,居正夫人、戴季陶夫人等5人任监委。

该会的宗旨是发动海内外妇女同胞献计献策,为抗战输财尽力。

宋庆龄与何香凝为了团结全国各个妇女抗日团体,为统一全国妇女抗日救亡运动,主动将中国妇女抗敌后援会改称中国妇女慰劳自卫抗战将士总会上海分会,从属于南京妇慰总会,及时向上海市抗敌后援会登记备案,并将原理事会改为执行委员会、常务委员会,下设总务、征募、慰劳、救护四组和村里妇女组织委员会。

广州红色革命人物小故事广州是中国的名城之一,是中国工人运动、农民运动、旧社会的改良运动、革命运动的发源地,尤其是中国共产党成立之后,广州成为了中国共产党根据地之一。

在广州的革命运动中,涌现了许多优秀的革命人物。

下面,我们就来讲述一些广州红色革命人物的小故事。

1、何香凝何香凝,1906年出生于广东农村。

她自幼聪明好学,早年留学日本,学习成绩优异。

后来,她回到中国后,成为一名著名的绘画家和雕塑家。

同时,她也是一名著名的抗日女战士。

抗日战争爆发后,她积极地参加了抗日活动,并且为伤员制作了许多造型逼真的绷带。

在广州解放初期,何香凝担任了广州市委宣传部长。

她积极地宣传解放军的进步思想,帮助群众了解解放军的精神面貌和事迹。

她还亲自为人民绘制了许多现实主义的画作,表达了广大群众的呼声和愿望。

2、陈天华陈天华,瑞金红军长征时期的一名老红军。

在广州解放后,她担任了广州市妇女联合会主席。

她通过组织各种妇女群众活动,提高了妇女群众世界观和文化水平。

陈天华还积极开展了反娼运动。

她认为,妇女群众应该发挥主动性,走上街头,争夺自己的权益。

她在组织妇女巡逻队、农民妇女培训队、慰问巡回剧团等活动中,风靡全市。

同时,她还为妇女群众提供了许多工作岗位,帮助他们摆脱贫困。

3、李昂李昂,泉州人,加入了中国共产党。

广州解放后,他担任了广州市委组织部长。

李昂在组织人才、培训干部等方面取得了良好的成绩。

他召开了许多会议,制定了广州市委的工作计划,规定了干部选拔、考核等制度。

同时,他还积极协助解放军开展土地改革,减轻了广大农民的压力。

4、陈景润陈景润,广东潮州人,南昌起义、井冈山时期,曾任红军政治部主任。

1937年抗日阶段,他担任了中国共产党广州市委书记。

在广州解放后,他积极推动了工业和农业的发展。

他提出了“翻身、团结、打江山”的口号,鼓舞了广大群众的斗志。

他还加强了与工农业界的联系,加快了农村集体化的进程,为广州的经济发展奠定了基础。

5、邓拓邓拓,湖南湘乡人,1925年加入了中国共产党。

傲骨寒梅何香凝谈及何香凝,我想绝大多数的朋友都会联想到“民主革命活动家”,“坚强的民主战士”等称谓,然而还有一个雅致的别号却历来鲜有人知,那就是“双清楼主”——这是她自诩的艺名,也是后人对其在绘画领域艺术成就的最高赞誉。

何香凝,1878年生于香港。

在19世纪末20世纪初那个动荡的旧中国,她每时每刻都在为民主革命奔波,因此她的美术作品通常都是应时局变动而生的。

在她的作品里,无论是“傲梅”“孤松”还是“狮虎”“河山”,都具有特别的深意暗含其中。

“革命”是理解何香凝最激烈的角度。

正如美国作家赛珍珠所言,那个时代,所有中国的知识青年都在重新认识自己的国家。

而何香凝和丈夫廖仲恺认识到,中国需要彻底的革命才能改变,于是她成了孙中山的同盟会的第一个女会员,并追随孙中山进行推翻帝制建立民国的民主革命,在丈夫廖仲恺牺牲后,她仍然在中国政治舞台上扮演重要角色,被毛泽东称为“为中华民族树立典范”。

“艺术”则是理解何香凝最为感性的角度。

时光流转,岁月沧桑,何香凝的画作却总能让后来者用自己最为敏感的神经末稍来触摸她孕育在画中的气质。

当年为了配合孙中山起义和宣传的需要而改学美术的何香凝,用她独特的才华和品格实践了一位20世纪中国艺术家的生活方式。

为唤醒国人而画“狮”、“虎”,为救济伤兵和难民而举办“义卖画展”。

何香凝诗画双绝,建国后与当年“寒之友社”成员国民党元老于右任先生隔着台湾海峡的诗文唱和,感人至深,可称为20世纪中国极为动人的一次唱和。

何香凝美术馆里现藏有何香凝先生(中国人把女性称为“先生”,本身含有极高的敬意)各个时代的作品108幅,在此,我仅结合何香凝先生最具代表性的《狮》、《虎》、《寿梅图》与《山水》为例,对其人,作品以及其中深意一一进行赏析。

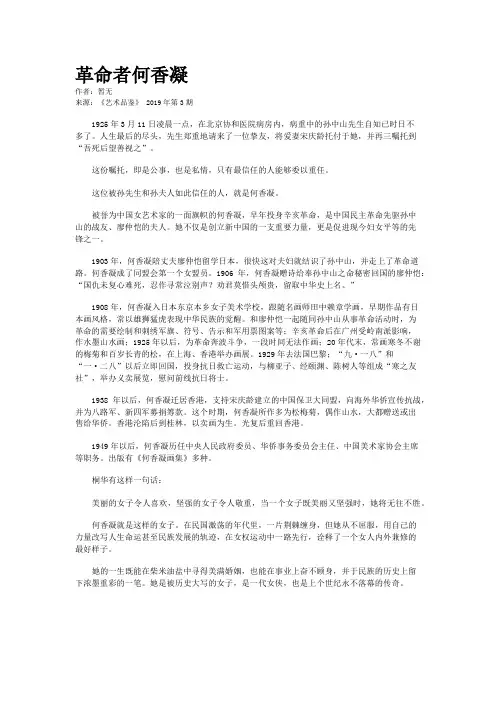

《狮》此画作于一九一四年。

画面上一头雄狮伏地而卧,一双带勾厚硕的巨爪紧抓地面,头部高昂雄视前方。

雄狮目光炯炯,嘴边的触须直如钢针,浓密的毛发顺颈部披落,散发出炫目的光芒。

革命者何香凝作者:暂无来源:《艺术品鉴》 2019年第3期1925年3月11日凌晨一点,在北京协和医院病房内,病重中的孙中山先生自知已时日不多了。

人生最后的尽头,先生郑重地请来了一位挚友,将爱妻宋庆龄托付于她,并再三嘱托到“吾死后望善视之”。

这份嘱托,即是公事,也是私情,只有最信任的人能够委以重任。

这位被孙先生和孙夫人如此信任的人,就是何香凝。

被誉为中国女艺术家的一面旗帜的何香凝,早年投身辛亥革命,是中国民主革命先驱孙中山的战友、廖仲恺的夫人。

她不仅是创立新中国的一支重要力量,更是促进现今妇女平等的先锋之一。

1903年,何香凝陪丈夫廖仲恺留学日本,很快这对夫妇就结识了孙中山,并走上了革命道路。

何香凝成了同盟会第一个女盟员。

1906年,何香凝赠诗给奉孙中山之命秘密回国的廖仲恺:“国仇未复心难死,忍作寻常泣别声?劝君莫惜头颅贵,留取中华史上名。

”1908年,何香凝入日本东京本乡女子美术学校,跟随名画师田中赖章学画,早期作品有日本画风格,常以雄狮猛虎表现中华民族的觉醒。

和廖仲恺一起随同孙中山从事革命活动时,为革命的需要绘制和刺绣军旗、符号、告示和军用票图案等;辛亥革命后在广州受岭南派影响,作水墨山水画;1925年以后,为革命奔波斗争,一段时间无法作画;20年代末,常画寒冬不谢的梅菊和百岁长青的松,在上海、香港举办画展。

1929年去法国巴黎;“九·一八”和“一·二八”以后立即回国,投身抗日救亡运动,与柳亚子、经颐渊、陈树人等组成“寒之友社”,举办义卖展览,慰问前线抗日将士。

1938年以后,何香凝迁居香港,支持宋庆龄建立的中国保卫大同盟,向海外华侨宣传抗战,并为八路军、新四军募捐筹款。

这个时期,何香凝所作多为松梅菊,偶作山水,大都赠送或出售给华侨。

香港沦陷后到桂林,以卖画为生。

光复后重回香港。

1949年以后,何香凝历任中央人民政府委员、华侨事务委员会主任、中国美术家协会主席等职务。

出版有《何香凝画集》多种。

民革领导人传——何香凝时间:2013-05-08[ 大中小] 浏览次数:12何香凝(1878—1972),原名谏,又名瑞谏,号双清楼主,民革主要创始人之一,历任民革第一届中央常委,第二、三届中央副主席,第四届中央主席。

何香凝是中国民主革命的先驱,著名的国民党左派,妇女运动的领袖,画坛杰出的美术家。

她早年追随孙中山,是同盟会的第一位女会员;她坚持孙中山的三大政策,真诚地同中国共产党合作;她发动妇女参加革命,为国内革命战争、抗日战争做出了卓越贡献;她把艺术创作与革命活动紧密联系,她的作品中充满斗争激情、浩然正气。

同盟会最早的女会员何香凝广东省南海县棉村乡人,1878年7月16日生于香港。

父亲何炳桓,出身于南海县农家,早年在香港药材店当店员,后为茶商,兼营地产,经过一番艰难奋斗,创下了硕大的家业。

何香凝是在香港比较开通的环境中成长起来的,很早已受到西方文明的洗礼,加上她家境优裕闲适,一直是父母与全家的掌上明珠,自幼便性格开朗,敢说敢做。

七八岁时,她就决不妥协地抗拒母亲强行给她裹足,曾一次又一次地剪掉硬性给她缠上的裹足布。

她的长辈中曾有人参加过太平天国革命运动,她自小就听他们讲述‚长毛‛造反的故事,所以总幻想能像太平军中的女兵那样,凭借一双天足,打抱不平,走遍天下。

列强的凶残和祖国的孱弱,她也有深刻的印象,因而自小萌发了对帝国主义的憎恨和对祖国前途的关心。

她有反抗封建束缚的顽强精神,曾冲破家庭的重重阻力,争得读书识字的权利,从而接触到一些资产阶级维新派宣传的妇女解放的新知识。

而那双曾使父母发愁的大脚,后来,却成就了她和廖仲恺的姻缘。

1897年,何香凝经人介绍,和年轻有为的廖仲恺见了面。

廖仲恺自小生长在美国,深知中国人在海外受歧视的根本原因就是封建落后,中国女人的小脚更是外国人的笑柄,因此,他择偶的条件之一就是女方要天足。

天赐良缘,当年10月,何香凝与廖仲恺在广州举行了婚礼。

他们结婚后,先是寄住在惠州的叔叔廖志岗的家里,不久改住到广州的哥哥廖恩焘的家中。

各尽其能不让须眉抗战时的宋氏三姐妹2007年04月06日11:45卢沟桥的枪声唤醒了全体中华儿女同仇敌忾、团结抗战的激情。

国难当头,中国现代史上最引人注目的宋氏三姐妹终于捐弃前嫌,携手一致,活跃在“八一三”淞沪抗战的第一线,谱写了她们人生交响乐中最辉煌的篇章。

三姐妹携手抗敌“卢沟桥事变”爆发后,上海工、商、学、妇女、慈善等500多团体召开了上海市各界抗敌后援会成立大会;并成立了以何香凝为常务理事会主席,以宋庆龄、宋霭龄、于凤至、孙科夫人陈淑英、蔡元培夫人周养浩等人任理事的中国妇女抗敌后援会。

这是上海妇女界成立的第一个救亡组织。

继中国妇女抗敌后援会在上海成立后,8月1日,蒋介石夫人宋美龄在南京成立了中国妇女慰劳自卫抗战将士总会。

宋美龄说:“我们要保全国家的完整,保护民族的生命,应该尽人人的力量,来抵抗敌人的侵略。

”高唱着《义勇军进行曲》,中国现代史上最出众的女性宋庆龄站到了抗日救亡的前列。

早在1932年1月28日,日本侵略者把战火烧到上海,扬言48小时之内占领这座东方大都市。

宋庆龄与何香凝立即坐着卡车,将慰问品送到真如19路军抗敌前线。

淞沪停战,签订了屈辱的协定。

接着,热河省十天沦陷!宋庆龄组织了“国民御侮自救会”,她发表了民族解放与社会解放相结合的救国主张。

她在世界反战委员会远东会议上以筹备委员会主席的名义,发表了严正声明:《反对帝国主义战争》。

战火又烧起来了。

1937年8月13日,日军开始对上海大举进攻。

8月14日,国民政府发布了自卫抗战声明,宣布“实行自卫,抵抗暴力”。

宋庆龄为盼望了多年的抗战局面终于实现而激动,她和她的姐妹挽起了手。

她的小妹宋美龄在南京发起成立的中国妇女慰劳自卫抗战将士总会,宋庆龄和宋霭龄是这个团体的上海分会理事,她们结成了同盟。

为了同一个目标,政见不同的宋氏三姐妹一起走上了抗日救国的第一线。

霭龄捐献军用卡车战争改变了一切,也改变了人际关系与人的个性。

作为大姐的宋霭龄第一次知道了这个世界上还有比炒股票和做投机生意更具有意义的事情。

何香凝反对封建礼教的抗争精神摘要:中国妇女运动领袖何香凝有着与生俱来的叛逆性格与反抗意识,其抗争精神在革命中不断升华。

反抗意识与抗争精神指引着何香凝反抗封建礼教的束缚,在以小脚为美的病态社会环境中反对缠足,在“女子无才便是德”的社会背景下争取受教育权,在男尊女卑的时代背景下为中国女性争取平等权利。

关键词:何香凝;封建礼教;抗争精神一、何香凝反对缠足何香凝,1878年出生于香港,祖籍广东南海,自幼便具有反抗意识,年幼的她反对缠足。

缠足是中国古代社会发展过程中长期存在的陋习之一,民间将缠足称为“三寸金莲”,高洪兴曾给缠足下过定义:“缠足是古代中国的一种陋习怪俗,即把女子的双脚用布帛缠裹起来,慢慢地拗折足部骨骼,使其成为一种特殊的形状,是一种摧残肢体正常发育的行为”[1]。

男尊女卑的外在禁锢和“以弱唯美”的病态审美使“三寸金莲”的特殊文化现象自诞生之日起便不断发展,五代以后特别是宋朝逐渐确立为妇女生活的基本规范准则与主流审美观念。

十九世纪七八十年代,香港仍保留着缠足的陋习。

何香凝五六岁时,母亲陈氏不顾她的反对,按照传统习俗强给她缠足。

母亲白天给她缠好脚,晚上她偷偷减掉裹脚布,第二天,母亲重新给她缠足,而且比以前缠得更紧。

从小便具有反抗精神的何香凝当然也不会因此妥协,她与母亲陷入了缠足与不缠足的斗争。

何香凝的长女廖梦醒曾回忆母亲反缠足的事迹:“我的外祖母希望女孩子养成贤淑的性格,强给母亲缠足,母亲每天晚上都用剪刀将缠足的布减掉,表示反抗。

剪刀被收去后,她就再买来,藏在祭祀祖先祭??的香炉下面,等到大家都睡觉后,再将缠足的布减掉”。

[2]为了保留天足,五六岁的何香凝不畏父母威严,不惧父母打骂,与缠足对抗到底。

何香凝坚决反对缠足与她天生的反抗精神有关,激发她抗争精神的是具有天足的女太平军,她被征战大半个中国反抗清政府的女太平军深深折服。

1851年1月11日,洪秀全誓师起义,设立女营,太平天国的女兵主要来自广西紫荆山下,这里生存条件恶劣,在没有多少财产的家庭里,丈夫没有支配妻子的动机,妻子也不能依赖丈夫而生活,这里没有“以弱为美”的病态审美观念,女子不是紧锁深闺从事家务,而是集樵采、畜牧、灌种于一身,不缠足的女兵由此诞生。

何香凝:同盟会里的“傲骨贤妻”作者:橘子味也来源:《家人》2018年第04期桐华有这样一句话:美丽的女子令人喜欢,坚强的女子令人敬重,當一个女子既美丽又坚强时,她将无往不胜。

何香凝就是这样的女子。

在民国激荡的年代里,何香凝用自己的力量改写了人生命运,甚至是民族发展的轨迹。

她在女权运动中一路先行,诠释了一个女人内外兼修最好的样子。

她既是孙中山和宋庆龄夫妇的友人、国民党左派领袖廖仲恺的妻子,也是中共高干廖承志的母亲,还是女界领袖、丹青圣手和诗坛“一枝梅”。

何香凝的非凡,从她小时候起,就可见一斑。

1878年,她出身于豪门大家,父母对于她的期待,是成为游走于“上流社会”、优雅又精致的名媛淑女。

当时的大家千金,个个都缠着小脚,小脚是那个时代千金小姐美丽的标志。

何香凝7岁时,母亲也开始给她缠脚。

一圈圈的捆绑,压抑住脚的生长,也让何香凝失去了自由。

她再也无法像以前那样,和小伙伴们蹦蹦跳跳地玩耍了。

于是,到了晚上夜深人静时,何香凝悄悄用剪刀把裹脚布剪断。

但没过多久,就被母亲发现,把剪刀给搜走了。

何香凝没屈服,她拿出平时积攒的零花钱,再买了一把剪刀并藏起来,晚上又把裹脚布给剪断了。

几次三番后,父母也拿“执拗”的何香凝没辙,只得由她去。

很多年以后,当她回忆起这段童年时光,是“到处飞奔,上山爬树,非常快活”的。

何香凝在众多兄弟姐妹中,无疑是与众不同的。

父亲赏识她,17岁便让她和自己一起管理家庭财务。

然而另一方面,父母也在为何香凝的婚事担忧。

那时,一双精致的小脚是通往一段好婚姻的敲门砖,而何香凝的大脚早已传遍大街小巷,人们甚至称她为“大脚婆”。

这对当时的大家闺秀来说,无疑是“污点”。

纵然家境好,大脚也只能让媒人和豪门公子们望而却步。

巧的是,刚从旧金山回国的廖仲恺,刚好要找一位不受传统礼教束缚的非缠足女子。

接受过新思想的廖仲恺将众多名媛淑女拒之门外,只因她们都是缠过足的。

当时在上层社会的千金小姐当中,大概也只有何香凝一人未缠过足了。

历史人物何香凝简介:何香凝1878—1972,原名瑞谏,又名谏,号双清楼主,汉族广府人,广东南海县海南村现已划归广州市荔湾区人士。

她是国民党领袖廖仲恺的革命伴侣,无产阶级革命家廖承志的母亲。

何香凝是中国民主革命的先驱,着名的国民党左派,民革主要创始人之一,妇女运动的领袖,画坛杰出的美术家。

她早年追随孙中山,是同盟会的第一位女会员;她坚持孙中山的三大政策,真诚地同中国共产党合作;她发动妇女参加革命,为国内革命战争、抗日战争做出了卓越贡献;她把艺术创作与革命活动紧密联系,她的作品中充满斗争激情、浩然正气。

何香凝1878—1972,原名谏,又名瑞谏,别号双清楼主。

广东南海人,生于香港。

第二、三届全国人大会副委员长,第二、三届全国政协副主席。

中国国民党左派的杰出代表、着名政治活动家、画家。

她与丈夫廖仲恺一起来日留学,在女子美术大学习日本画,后追随孙中山参加辛亥革命。

为革命的需要绘制和刺绣军旗、符号、告示和军用票图案等。

辛亥革命后在广州受岭南派影响,作水墨山水画。

1925年以后,为革命奔波斗争,一段时间无法作画。

20年代末常画寒冬不谢的梅菊和百岁长青的松。

在上海、香港举办画展。

1929年去法国巴黎。

九一八事变和一·二八事变以后立即回国,投身抗日救亡运动,与柳亚子、经亨颐、陈树人等组成“寒之友社”,举办义卖展览,慰问前线抗日将士。

1938年以后,迁居香港,支持宋庆龄建立的中国保卫大同盟,向海外华侨宣传抗战,并为八路军、新四军募捐筹款。

这时期所作多为松梅菊,偶作山水,大都赠送或出售给华侨。

香港沦陷后到桂林,以卖画为生。

光复后重回香港。

1949年以后历任中央人民政府委员、华侨事务委员会主任、中国美术家协会主席等职务。

人物时间年表:1911年毕业于女子美术大学。

1897年与廖仲恺在广州结婚,1902年变卖妆奁资助丈夫留学日本,同年冬相继东渡。

1903年春入东京目白女子大学预科,后转入女子师范学院预科,同年结识孙中山。

中国近代20位杰出女性中国近代杰出女性中国近代20位杰出女性秋瑾秋瑾(1875年11月8日-1907年7月15日),祖籍浙江山阴,生于福建云霄。

中国女权和女学思想的倡导者,近代民主革命志士。

她是中国首位女权运动者,近代中国女性革命的象征,“辛亥三杰”之一。

她为辛亥革命作出了巨大贡献,也对妇女解放运动的发展起到了巨大的推动作用。

何香凝何香凝(1878年6月27日-1972年9月1日),广东南海人,生于香港。

中国女权运动的先驱之一,民革主要创始人,国民党元老,建立民国的功臣,“三大政策”的忠实执行者,抗日统一战线的一个方面军,也是新中国创始人之一。

她是中国第一次庆祝妇女节活动的发起者。

她的“妇女在法律上、经济上、教育上一律平等”提案在全国代表大会讨论通过。

在她的号召下,1924年3月8日中国第一次在广州发起公开纪念“三八”国际妇女节的活动。

新中国成立之后,中央人民政府通令全国,正式确定3月8日为妇女节。

唐群英唐群英(1871年12月8日-1937年4月25日),生于衡阳市衡山县新桥镇黄泥村。

中华民国的缔造者之一,中国女权运动领袖、民主革命家、教育家、辛亥革命功臣、中国同盟会第一个女会员,为推翻帝制、建立民国立下奇功。

宋庆龄宋庆龄(1893年1月27日-1981年5月29日),上海人。

伟大的爱国主义、民主主义、国际主义和共产主义战士,举世闻名的二十世纪的伟大女性,是中华人民共和国唯一一位名誉主席。

她青年时代追随孙中山,献身革命,在近七十年的革命生涯中,坚强不屈,矢志不移,英勇奋斗,始终坚定地和中国人民、中国共产党站在一起,为中国人民的解放事业,为妇女儿童的卫生保健和文化教育福利事业,为祖国统一以及保卫世界和平、促进人类的进步事业而殚精竭力,鞠躬尽瘁,作出了不可磨灭的贡献,受到中国人民、海外华人华侨的景仰和爱戴,被尊称为“国母”。

宋美龄宋美龄(1898年3月4日-2003年10月24日),上海人。

中国近现代杰出的政治家、外交家,中国国民党和中华民国的卓越领导人,在1943年6月至1949年1月期间担任中华民国第一夫人。

【《八佰》:说“国人皆如此,倭寇何敢?”的何香凝,当时在上海吗?】《八佰》是一部以真实历史事件改编的英雄群戏,四行仓库保卫战这个故事主体是真实的,但很多人物和细节却是虚构的。

比如,担任主力的88师的官兵都是在历史上有名有姓的真人,而老铁、羊拐等只有一个外号的杂牌军是虚构的。

有一个镜头在网上的评价是两极分化的,就是郑恺饰演的陈树生领头,绑着手榴弹跳入敌阵与日军同归于尽的那一幕。

很多人觉得这个镜头假,为什么不直接把手榴弹扔下去?更多的人却认为很震撼,这是全片最催泪的一个镜头。

在这一幕发生时,四行仓库对岸,一句经典的台词“国人皆如此,倭寇何敢?”,就像是一颗强力催泪弹,让观众的眼泪更汹涌的喷溢。

说这句台词的就是姚晨饰演的民主革命先驱,女权革命的领袖何香凝。

那么问题来了。

“国人皆如此,倭寇何敢?”这句话是何香凝说的吗,当时何香凝在上海吗?《八佰》全片的战斗都发生在苏州河畔的四行仓库,而在他们对面是另一个世界,这边也有精彩的故事。

当年的四行仓库保卫战,谢晋元和他的400多兄弟们是真正的主角,但在对岸观望的何香凝,是比他们更大的历史人物。

何香凝生于1878年,是谢晋元的广东老乡,但当时她已经59岁,参加革命30多年了。

【何香凝的饰演者姚晨当时才38岁,她老公是《八佰》的摄影师曹郁。

从年龄上,似乎饰演赌场老板蓉姐的刘晓庆更适合。

】《八佰》故事中四天四夜的战斗,是在1937年10月27日到10月30日。

1937年11月8日晚,蒋介石下令全面撤退;12日,上海市长俞鸿钧沉痛宣告远东第一大都市——上海沦陷。

那时候,何香凝确实正在上海。

在全面抗战爆发后,1937年7月22日,年近花甲的何香凝在其上海寓所成立了最早、最大的妇女抗日团体中国妇女抗敌后援会,自任主席兼总务组长,号召全国妇女组织起来,“为了中华的自由解放,奋斗到底。

”。

1937年9月15日,何香凝组建上海劳动妇女战地服务团,奔赴前线进行战地服务。

何香凝在上海的故居是在上海市复兴中路553弄8号,距离四行仓库不到3公里,而且就在苏州河的南岸,就是电影《八佰》中群众观望的这边。

何香凝一个被喻为中国人民精神上母亲一样的人物.香凝,她是国民党领袖廖仲恺的革命伴侣,何香凝是中国民主革命的先驱,民革主要创始人之一,妇女运动的领袖,画坛杰出的美术家。

她早年追随孙中山,是同盟会的第一位女会员;她坚持孙中山的三大政策,真诚地同中国共产党合作;她发动妇女参加革命,为国内革命战争、抗日战争做出了卓越贡献;她把艺术创作与革命活动紧密联系,她的作品中充满斗争激情、浩然正气。

何香凝是一位受人敬仰的杰出女性,毛泽东曾高度赞誉她“为中华民族树立模范”。

一、何香凝坚持拥护孙中山改组国民党的精神何香凝原是大资本家家庭的小姐,她23岁时为寻找救国真理,继丈夫之后到日本留学。

他们夫妻在东京的家,成为孙中山等革命党人的联络站和聚会场所。

为保守秘密,她家中没雇女工。

何香凝学习生火、做饭并自己带孩子。

他们的收入,也多用于接济同志,以致生活经常陷入困窘。

1925年初,孙中山在北京被查出肝癌,何香凝马上由粤抵京,陪伴宋庆龄到病榻前照顾,还帮助汪精卫等人起草了遗嘱。

遗嘱写好后,孙中山见宋庆龄悲伤欲绝,为安慰夫人,便说还不会这么快离开你们,未马上签字。

3月11日,何香凝发现孙中山眼睛已散光,深感如再不签字,日后国民党右派更有借口推翻联俄、联共和扶助农工的三大政策,便和宋庆龄一起扶托起孙中山,请他最后签了字,并保证“拥护先生改组国民党的精神”。

孙中山也一改平时“奥巴桑”的称呼,在弥留之际紧握住何香凝的手说:“廖仲恺夫人,我感谢你……”1927年,国民党南京、武汉当局相继反共,何香凝愤而抛弃党内一切职务。

此后,她对外只称“我是民国十三年的国民党员”,意思是始终坚持孙中山1924年改组国民党时的精神。

蒋介石曾长期靠廖仲恺提携,任黄埔军校校长也靠廖党代表帮助,他总想以此关系拉拢何香凝。

与宋美龄结婚时,蒋介石对外宣布请何香凝证婚,结果“证婚人”却连婚礼都不肯出席。

二、义卖书画慰问第十九军1931年,日本侵占东北的“九一八事变”爆发,旅居德国的何香凝闻讯便收拾行装乘船回上海。

何香凝(1878年-1972年),号双清楼主,她是国民党领袖廖仲恺的革命伴侣,无产阶级革命家廖承志的母亲。

何香凝是中国民主革命的先驱,著名的国民党左派,民革主要创始人之一,妇女运动的领袖,画坛杰出的美术家。

她早年追随孙中山,是同盟会的第一位女会员;她坚持孙中山的三大政策,真诚地同中国共产党合作;她发动妇女参加革命,为国内革命战争、抗日战争做出了卓越贡献;她把艺术创作与革命活动紧密联系,她的作品中充满斗争激情、浩然正气。

天足结缘志同道合何香凝的父亲是香港经营茶叶出口和房地产的著名商人,何香凝从小性格刚毅有主见,特别爱听太平天国女兵的故事。

那时候上流社会的女孩都要缠足。

母亲给她缠上,她等母亲转背就剪开。

不惧打骂,坚决反抗。

父母对她实在没有办法,只得放任她长成一双天足。

何香凝不同一般富家千金,整日热衷打牌穿戴,她爱读书。

在“女子无才便是德”的社会氛围里,她不能进私塾读书。

于是天天软磨硬求父亲,终于进“女馆”读了几个月书。

后来,她又找来哥哥们的读本自学。

就这样,她认识了不少字,并接触到一些资产阶级维新派宣传的妇女解放等新知识。

她聪慧伶俐,做事精细,因而深得父亲器重。

廖仲恺的父亲是客家后代,侨居旧金山多年。

亲身经历了旅美华侨所遭受的种种歧视,深知小脚女人是中国的一种耻辱,所以曾留下遗嘱:儿子必须娶个大脚妇女作媳妇。

可是,在19世纪末年,中国的妇女几乎都裹着小脚,社会上见不到多少大脚妇女,尤其是上层社会里,不缠足的大家闺秀更难找到。

正为女儿脚大难找婆家而忧心忡忡的何家,碰上廖仲恺要遵照父亲的遗嘱选择配偶,何香凝的“天足”正符合要求。

通过媒妁之言订婚,然后迎娶,1897年他们在广州结婚。

新婚之初,何香凝有些惴惴不安,但经过一段时间的观察和接触,她发现廖仲恺是一个心地善良、诚挚忠厚,有着耿直性格和强烈的进取心的青年。

廖仲恺设法搜罗各种新书刊给她阅读,为她指点疑难;何香凝爱好美术,廖仲恺就耐心教她绘画。

所以,何香凝很快就对自己的婚姻庆幸起来。

何香凝:活出有价值的一生作者:橘子味也来源:《妇女》2019年第03期她从不屈服,用自己的力量改写人生命运甚至民族发展的轨迹,在女权运动中一路先行,诠释了一个女人内外兼修的最好样子。

何香凝的一生既能在柴米油盐中寻得美满婚姻,也能在事业上奋不顾身,并于民族的历史上留下浓墨重彩的一笔。

她是被历史大写的女子,是一代女侠,也是永不落幕的传奇。

何香凝生于1878年,和廖仲恺因为革命结缘,走进了婚姻的殿堂。

19世紀末,清政府走向腐朽、衰败,民族危机也进一步加深。

此时的廖仲恺一心寻求革命真理,力图拯救处于水深火热的祖国。

他想到日本去留学,一来那儿有众多革命者聚集,二来也能从这个成功变法的民族那里探寻救国真理。

为了凑齐廖仲恺日本留学的资费,何香凝变卖掉自己大部分的珠宝、首饰等嫁妆。

她非常支持丈夫,甚至追随着丈夫走上了这条布满荆棘的革命之路。

在日本,夫妻二人结识了孙中山,并与之建立了同盟会,一路追随着他的革命救国事业。

这也意味着,他们一家人,时时刻刻都处在于巨大的危险当中。

但为了祖国能如雄狮般觉醒,再苦再难、甚至是有生命危险的生活,何香凝都“甘心忍受,乐之不倦”。

1924年1月,何香凝当选为国民党中央执行委员会妇女部部长,兼管广东省的妇女工作。

她领导出版了《妇女之声》旬刊,举办妇运讲习所,设立女工学校,开展妇女运动,为妇女的解放而斗争。

何香凝认为,中国妇女处于男女间的不平等和法律上的不平等地位。

1924年1月,她在广州召开的国民党一大上提出了“妇女在法律上、经济上、教育上一律平等”的提案,获大会通过,促使《中国国民党第一次全国代表大会宣言》的政纲中明确规定:“于法律上、经济上、教育上、社会上确认男女平等之原则,助进女权之发展。

”从而确立了妇女在社会各方面平等合法地位的原则。

1924年2月下旬,在国民党中央妇女部干部会议上,何香凝提议在广州举行庆祝“三八”国际妇女节大会,由中央妇女部负责出面发起集会和游行示威,会后何香凝承担了纪念活动的筹备事宜。