(完整版)医学微生物学教学大纲

- 格式:docx

- 大小:50.26 KB

- 文档页数:28

医学微生物学Ⅱ《教学大纲》一、课程基本信息课程名称:医学微生物学(Medical Microbiology)课程号:50127620课程类别:类级平台课学时: 34学时学分:2分二、教学目的及要求医学微生物学是重要的医学基础课程之一,通过本课程的学习,主要要求学生掌握与医学相关的微生物(细菌、病毒为主)的基本生物学性状、感染与抗感染免疫的机理、感染性疾病的诊断、预防与治疗原则。

本大纲所规定的内容,都是本科生在学习过程中所必须掌握和熟悉的基本理论和基本知识。

这些内容,主要是通过课堂讲授或自学的形式传授给学生。

课程考核方法为理论考核。

三、教学内容医学微生物学是研究病原微生物的形态、结构、生命活动规律以及与机体相互关系的一门科学。

是基础医学中的一门重要学科。

为学习临床各科的感染性疾病、传染病、超敏反应性疾病和肿瘤等奠定重要的理论基础。

同时,也可运用所学的知识直接控制和消灭感染性疾病。

医学微生物学分为基本原理、细菌学、病毒学和真菌学四篇。

在基本原理中主要叙述微生物的形态结构、新陈代谢、生长繁殖等生物学特征、感染与抗感染免疫的机理、遗传变异的规律、微生物与人体的相互关系,以及微生物学检查法和防治原则等内容。

在细菌学、病毒学和真菌学中主要介绍几种引起较为常见感染性疾病的微生物的基本生物学性状、致病因子、抗感染免疫机理以及所致疾病诊断、预防与治疗原则。

第一章绪论掌握内容:微生物(microorganism)的定义、特点、分类。

非细胞型、原核细胞型及真核细胞型三大类微生物的基本特点。

熟悉内容:微生物在自然界中的分布。

微生物在国民经济中的作用及其对人类健康的影响。

微生物学发展过程学时分配:0.5学时第一篇微生物学的基本原理第二章微生物的生物学性状掌握内容:细菌(bacterium)的大小、形态与排列。

细菌细胞壁的结构和功能,革兰阳性菌和革兰阴性菌细胞壁结构的差异及其在革兰染色中的意义,细胞壁缺陷型细菌——L型细菌的概念、特点及其在医学上的意义。

《医学微生物学》教学大纲(Medical Microbiology)一、课程基本信息课程编号:17222008课程类别:专业基础课适用专业:中西医结合专业学分:2总学时:40,其中理论24,实验16先修课程:细胞生物学、人体解剖学、组织胚胎学、生理学和生物化学后续课程:病理学、药理学、流行病学、传染病学、肿瘤学及其它相关的临床学科选用教材:杨黎青.免疫学基础与病原生物学(第二版) [M].中国中医药出版社,2011严华、朱永泽主编.医学形态实验教程[M].第3版.北京:人民卫生出版社,2012必读书目:[1] 医学微生物学[M].人民卫生出版社,2013.[2] 诸欣平主编.人体寄生虫学[M].第8版. 北京:人民卫生出版社,2013[3] 汪世平,叶嗣颖主编.医学微生物学与寄生虫学(英文原版改编教材)[M].北京:科学出版社,2006选读书目:[1] Microbiology(Third Edition)[M].北京大学医学出版社,2013[2] 吴观陵主编.人体寄生虫学[M].第4版.人民卫生出版社,2013[3]Sougata Ghosh,《医学寄生虫学》[M].北京:北京大学医学出版社,2015二、课程教学目标本课程目的在于通过对病原生物学的系统讲解,使学生了解医学微生物学与寄生虫学的基本概念、原理及其应用。

能够熟悉临床上常见致病性微生物和寄生虫的种类及其特征,掌握病原生物的致病性特征和病原学检测的方法,建立无菌操作的观念,为后续临床相关课程的学习打下坚实的基础。

三、课程教学内容与教学要求(一)理论课部分1.单元名称绪论(支撑课程教学目标1)教学要求:学习医学微生物学的方法及要求;认识医学微生物与人类的关系。

教学内容:(1)掌握微生物的基本概念,种类和分布。

(2)熟悉微生物与人类的关系,学习医学微生物学的目的和意义。

✧重点难点:微生物的种类和特征;微生物与人类的关系。

2.单元名称第一章细菌形态结构、生理(支撑课程教学目标1)教学要求:(1)掌握细菌细胞壁、荚膜、鞭毛、菌毛和芽胞的生物学特性及与医学的关系;革兰染色的步骤、结果及意义;细菌生长繁殖的基本条件与医学有关的细菌合成代谢产物。

医学微生物学教学大纲绪论1.掌握微生物的概念与分类、医学微生物学的定义;2.了解对医学微生物学发展作出过重大贡献的科学家;3.了解微生物与人类的关系,医学微生物学的发展史。

细菌的形态与结构1.掌握细菌的测量单位、形态与结构(基本结构与特殊结构组成及功能)、革兰染色的原理和意义、细菌L型。

2.掌握细菌形态与结构检查法。

细菌的生理1.掌握细菌生长繁殖的条件、方式及群体生长的规律,培养基和细菌在培养基中的生长状态;2.掌握细菌的营养物质、常见生化反应、合成代谢产物、常用培养基类型3.了解细菌的理化性状,细菌的能量代谢和细菌的分类与命名。

噬菌体1.掌握噬菌体、毒性噬菌体、温和噬菌体、前噬菌体的定义;2.掌握噬菌体引起的溶原性周期和溶菌周期;3.熟悉噬菌体的生物学性状。

细菌的遗传与变异1. 掌握质粒、转化、接合、转导、溶原性转换等概念;2. 掌握细菌的遗传物质、细菌基因转移与重组的过程,细菌遗传变异的实际意义;3.了解细菌基因表达的调节、基因的突变与损伤后修复。

细菌的耐药性1. 掌握耐药性的概念;2.熟悉抗菌药物的作用机制、细菌耐药的机制及控制策略;3.了解细菌耐药的现实状况。

细菌的感染与免疫1. 掌握正常菌群、机会致病菌、菌群失调、菌群失调症、感染、毒血症、脓毒血症、内毒素血症、败血症、菌血症、医院感染等基本概念;内毒素与外毒素的区别;2. 掌握正常菌群的生理作用、细菌的致病机制、感染的来源与类型、医院感染的特点;3.熟悉机体抗感染免疫的机制(非特异性、特异性)、医院感染的预防和控制。

细菌感染的检查方法与防治原则1. 掌握特异性免疫获得的方式及特点、类毒素的定义;2.熟悉微生物感染的诊断方法。

球菌1.掌握葡萄球菌A蛋白的定义及生物学功能;链球菌的分型,甲型链球菌与肺炎链球菌;的鉴别要点, 抗O试验的原理及用途;脑膜炎奈瑟菌和淋病奈瑟菌的微生物学检查;2. 掌握常见化脓性球菌的种类、形态染色、培养特性、致病物质、所致疾病及微生物学检查方法;3.了解常见化脓性球菌的防治原则。

绪论一、掌握微生物的基本概念,种类和分布二、熟悉微生物与人类的关系,学习医学微生物学的目的和意义三、了解微生物学和微生物学发展史第一章细菌的形态与结构一、掌握1.细菌细胞壁、荚膜、鞭毛、菌毛和芽胞的生物学特性及与医学的关系2.革兰染色的步骤、结果及意义二、熟悉1.细菌的中介体、核糖体、质粒、异染颗粒的概念2.细菌的大小、形态和排列三、了解细菌形态与结构的检查法第二章细菌的生理一、掌握1.菌生长繁殖的基本条件2.与医学有关的细菌合成代谢产物二、熟悉1.细菌生长繁殖的规律和人工培养2.常见生化反应3.细菌的分类和命名原则三、了解1.细菌的理化性状、营养类型2.细菌的新陈代谢与能量转换3.细菌的分类原则与层次第三章消毒与灭菌一、掌握1.消毒、灭菌、防腐、无菌和无菌操作的概念2.高压蒸气灭菌法、紫外线杀菌应用范围及注意点二、熟悉1.热力灭菌、辐射杀菌法和滤过除菌的种类、应用范围及注意点2.常用化学消毒剂的种类、作用原理、使用对象和影响因素三、了解1.超声波杀菌法2.干燥与低温抑菌法第四章噬菌体一、掌握1.噬菌体的概念2.温和噬菌体二、熟悉1.噬菌体的生物学特性2.毒性噬菌体三、了解噬菌体的应用第五章细菌的遗传和变异一、掌握细菌基因的转移与重组二、熟悉1.细菌的变异现象2.细菌遗传变异的物质基础三、了解1.基因突变与损失后修复2.细菌遗传变异的实际意义第六章细菌的感染与免疫一、掌握1.条件致病菌形成的特定条件2.细菌的致病机制3.宿主的免疫防御机制二、熟悉1.感染、致病菌、非致病菌、正常菌群、条件致病菌、医院获得性感染、微生态学、毒力、半数致死量、半数感染量、毒血症、菌血症、败血症、脓毒血症、内毒素血症、带菌者和带菌状态的含义2。

正常菌群的生理学意义3.细菌感染的来源4.传播方式与途径5.感染的类型三、了解1.外毒素的作用机制2.环境因素对感染的影响第七章细菌感染的检查方法与防治原则一、掌握1.人工主动免疫和人工被动免疫的原理与主要生物制品2.标本采集和送检的原则3.人工免疫与生物制品定义一、熟悉1.获得性免疫产生的方式2.病原菌的检验程序3.常用血清学试验的原理三、了解1.动物试验、分子生物学技术、其他检验方法2.DNA重组疫苗、核酸疫苗、治疗性疫苗、抗菌血清、胎盘球蛋白第八章球菌一、掌握1.葡萄球菌的形态染色、分类、凝固酶、肠毒素、所致疾病和防治原则;致病性葡萄球菌的鉴别要点2.链球菌的形态染色、培养特性、分类、链球菌溶素和抗O试验、所致疾病和防治原则3.肺炎链球菌与甲型链球菌的鉴别要点4.脑膜炎奈瑟菌的形态染色、培养特性、抵抗力、致病性与免疫性、标本采集及注意点5.淋病奈瑟菌的形态染色、培养特性、抵抗力、所致疾病与免疫性、二、熟悉1.葡萄球菌的培养特性、抗原结构、抵抗力、致病物质、微生物检查法2.链球菌的抗原结构、抵抗力、致病物质、免疫性、微生物学检查3.甲型溶血性链球菌4.肺炎链球菌5.脑膜炎奈瑟菌荚膜多糖群特异性抗原、微生物学检查及防治原则6.淋病奈瑟菌的致病物质、微生物学检查与防治原则引起人类化脓性感染的主要病原性球菌的种类、形态染色、培养特性、致病物质、所致疾病及微生物学检查方法三、了解1.葡萄球菌的生化反应,凝固酶阴性葡萄球菌2.链球菌的生化反应、超抗原、B群、D群链球菌3.肺炎链球菌的菌体抗原、肺炎链球菌O、脂磷壁酸、神经氨酸酶4.脑膜炎奈瑟菌的生化反应、抗原结构5.淋病奈瑟菌的生化反应、抗原结构与分类6.卡他布兰汉菌第九章肠杆菌科一、掌握1.致病性大肠埃希菌及其所致疾病2.志贺菌属的致病性3.沙门菌属的致病性与免疫性4.埃希菌属、志贺菌属和沙门菌属与微生物学分离鉴定有关的生物学特性二、熟悉1.肠杆菌科的共同特性2.大肠埃希菌与人类关系及致病性大肠埃希菌致病机制;3.埃希菌属、志贺菌属和沙门菌属的微生物学检查步骤4.肥达试验三、了解1.大肠埃希菌的微生物学检查及防治原则2.志贺菌和沙门菌的防治原则3.沙门菌分类4.其他肠道细菌第十章弧菌一、掌握霍乱肠毒素的作用机制二、熟悉1.霍乱弧菌的主要生物学特性、所致疾病、免疫性和防治原则2.副溶血弧菌的主要生物学特性、所致疾病、诊断与防治三、了解1.霍乱弧菌的微生物学检查法2.副溶血弧菌的致病物质第十一章厌氧性细菌一、掌握1.破伤风梭菌致病性和防治原则2.产气荚膜梭菌致病性和防治原则3.肉毒梭菌致病性和防治原则二、熟悉1.破伤风梭菌的生物学特性2.产气荚膜梭菌的生物学特性3.肉毒梭菌的生物学特性4.艰难梭菌的生物学特性与致病性5.产气荚膜梭菌的微生物学检查6.无芽胞厌氧菌感染的特点和标本采集三、了解1.破伤风梭菌和肉毒梭菌的微生物学检查2.厌氧菌的种类与分类,所致疾病,微生物学检查和防治原则第十二章放线菌属与诺卡菌属一、掌握1.放线菌的概念2.硫磺样颗粒二、熟悉衣氏放线菌的生物学性状、致病性和诊断三、了解诺卡菌属第十三章棒状杆菌一、掌握1.白喉棒状杆菌和形态染色和培养;2.白喉外毒素3.白喉的防治原则二、熟悉1.白喉棒状杆菌的培养特性和抵抗力2.白喉棒状杆菌所致疾病及免疫性3.Shick试验原理、方法、结果及判定4.白喉棒状杆菌的微生物学检查三、了解其他棒状杆菌属第十四章分枝杆菌属一、掌握结核分枝杆菌的生物学性状、免疫特点、结核菌素试验和卡介苗预防二、熟悉结核分枝杆菌的致病和免疫机制、微生物学检查法三、了解1.分枝杆菌属的通性和种类2.非结核分枝杆菌3.麻风分枝杆菌的生物学特性及致病性第十五章动物源性细菌一、掌握动物源性细菌的概念二、熟悉1.布鲁菌种类、形态、致病性、免疫性及防治原则2.鼠疫耶氏菌菌形态、致病性及防治原则3.炭疽芽胞杆菌形态、培养特点、抵抗力、致病性及防治原则4.蜡样芽胞杆菌的致病性三、了解1.布鲁菌培养、生化、抗原结构和分型;致病物质,微生物学检查2.鼠疫杆菌培养、生化、抗原结构和分型;致病物质,微生物学检查3.小肠结肠炎耶氏菌和假结核耶氏菌4.炭疽芽胞杆菌抗原结构和分型;致病物质,微生物学检查第十六章其他细菌一、熟悉1。

《医学微生物学》课程教学大纲一、课程的作用与目的《医学微生物学》是生物科学与生物技术专业本科生的一门专业选修课,主要研究与医学有关的病原微生物的生物学性状、致病性、免疫性、微生物学检查法、特异性预防和治疗原则等的科学。

通过该课程的学习,使学生掌握与医学有关的病原微生物的形态、结构、代谢活动、遗传和变异、致病机理、消毒与灭菌、机体的抗感染免疫、实验室诊断及特异性预防等。

了解病原微生物的生物学特性与致病性以及常见的病原性细菌、真菌及病毒;认识机体对病原微生物的免疫作用,明确感染与免疫的相互关系及其作用规律;了解感染性疾病的实验室诊断方法及预防原则。

二、课程基本要求1.掌握病原微生物的形态、结构、代谢活动、遗传和变异、致病机理;2.掌握病原微生物的消毒与灭菌方法;3.认识机体对病原微生物的免疫作用,明确感染与免疫的相互关系及其作用规律;4.了解感染性疾病的实验室诊断方法及预防原则;5.能正确观察、记录实验数据和实验现象,正确处理实验数据和书写实验报告。

三、教材及主要参考书1.教材:《医学微生物学》,黄汉菊,高等教育出版社,20092.参考书:[1]《医学微生物学》,严杰,高等教育出版社,2008[2]《医学微生物学》,李凡、谷鸿喜、黄敏,高等教育出版社,2002[3]《医学微生物学》,吴移谋.高等教育出版社,2003[4]《医学微生物学实验指导》,王传恩,中山大学出版社,2002四、教学内容第一章细菌的感染与免疫主要内容:感染、致病菌、非致病菌、条件致病菌的含义;微生态学的含义;正常菌群的含义、分布和生理学意义;成为条件致病菌的条件;菌群失调、菌群失调症、二重感染的含义;医院获得性感染的含义;细菌的致病性;宿主的免疫防御机制;感染的发生与发展。

重点:细菌感染的来源、传播方式与途径、环境因素对感染的影响;感染、致病菌、非致病菌、正常菌群、条件致病菌、医院获得性感染、微生态学的含义;条件致病菌形成的特定条件;细菌致病性的物质基础、抗感染免疫的种类及机制、感染的类型。

医学微生物学教学大纲一、课程简介医学微生物学是研究医学中各种微生物及其与人类(及动植物宿主)关系的科学。

它对医学、健康科学等生命科学领域具有广泛的应用,是广大医学院校学生必学课程之一。

本课程旨在让学生掌握传染病的基本概念和传染病的形成与发展的机制,为学生提高传染病的预防及控制能力以及提供有效的应对措施奠定良好的基础。

课程内容涵盖的领域包括医学微生物学的基础和临床应用,包括凝聚态质的物种、细菌学、传染病学、免疫学等。

二、教学目标本课程旨在使学生掌握微生物学基础理论,熟悉细菌学、传染病学及免疫学等医学生物学基本知识;能够根据某种疾病特征诊断微生物性病,同时能够综合运用微生物学理论技能,能够有效地进行抗感染药物的治疗和使用,掌握各种免疫技术等。

有针对性地翻译和应用微生物学的经典原理和相关方法,为从事医学微生物学相关工作或从事其他对医学微生物有关联的工作打基础。

三、教学内容及形式(1)教学内容:包括有微生物学概论(历史发展史、分类系统、微生物的组成、微生物的生殖及耐药性)、细菌学(各种形态细菌的分类、发生、繁殖、检测及特性)、病原生物学、病原微生物的病理生理(病原特性、传播、潜伏期、病因、发病机理、诊断、治疗)、传染病预防、抗感染(免疫学的概念、免疫机制、免疫抗药性、疫苗原理及应用)等。

(2)教学形式:课堂讲授(包括教师讲授、展示教学)、实验操作、案例分析讨论及实践实验(观察、文献检索论文计划、实验设计及研究)。

四、课程考核1. 课堂考试:本课程为选考,考查学生在理论知识积累方面的程度,主要以问答形式为主,并结合小测验形式进行考查。

2. 理论与实践结合的考核:课程侧重实践操作,要求学生在讲授的理论基础上,加强实践练习,能够对病原微生物性病进行识别、分类、鉴定、细菌的分离等实验操作,遵守实验安全要求。

评价学生实操能力及适应医学实践需要的水平,主要以竞赛形式考试。

五、课程备考提示1. 掌握课程基础知识:要认真学习课程教材内容,熟悉传染病理论基础,熟练掌握各类病原体的解剖结构、功能产物、培养基的特性及整个传染病的发病机制。

医学微生物学教学大纲医学微生物学教学大纲一、引言医学微生物学是医学领域中非常重要的学科之一,它研究微生物对人体健康和疾病的影响,以及微生物的生物学特性和病原机制。

本教学大纲旨在为医学生提供系统的医学微生物学知识,培养其对微生物学的基本理解和实践技能。

二、课程目标1. 理解微生物的分类和命名规则,了解不同微生物的形态、结构和生命周期。

2. 掌握微生物的培养和检测技术,包括细菌、真菌、病毒和寄生虫的培养方法。

3. 理解微生物在人体中的定植和传播机制,以及微生物感染的免疫学原理。

4. 熟悉常见病原微生物的特征、致病机制和临床表现,能够进行相关疾病的诊断和治疗。

5. 培养科学的实验室操作技能和数据分析能力,能够进行微生物实验和结果解读。

三、教学内容1. 微生物的分类和命名a. 细菌的分类和命名规则,包括形态、代谢特征和生长条件。

b. 真菌、病毒和寄生虫的分类和命名原则,了解其特征和生物学特性。

2. 微生物的培养和检测技术a. 常见微生物培养基的制备和使用方法。

b. 常用微生物检测方法,如显微镜观察、生化试验和分子生物学技术。

3. 微生物在人体中的定植和传播a. 人体正常菌群的组成和功能。

b. 微生物感染的传播途径和机制。

4. 微生物感染的免疫学原理a. 免疫系统对微生物感染的应答和防御机制。

b. 免疫学检测方法和疫苗的研发与应用。

5. 常见病原微生物的特征和致病机制a. 常见细菌、真菌、病毒和寄生虫的特征和致病机制。

b. 相关疾病的临床表现、诊断和治疗方法。

6. 微生物实验室操作技能a. 微生物实验室的规范操作和安全注意事项。

b. 常用微生物实验技术的操作步骤和结果解读。

四、教学方法1. 理论授课:通过课堂讲解、多媒体展示和案例分析等方式,传授基本理论知识。

2. 实验操作:组织学生进行微生物实验,培养其实验操作技能和数据分析能力。

3. 讨论和互动:鼓励学生参与课堂讨论,提出问题并与教师和同学进行交流。

4. 实践应用:组织学生参观医学实验室,了解微生物实验的实际应用场景。

医学微生物学教学大纲医学微生物学教学大纲引言:医学微生物学是医学生必修的一门重要课程,它涉及病原微生物的种类、病原机制、传播途径、预防控制等内容。

通过学习医学微生物学,可以帮助医学生了解疾病的发生发展过程,掌握疾病的预防和治疗方法,为未来的临床实践提供基础知识和理论支持。

一、微生物的分类和特征1. 原核生物和真核生物的区别原核生物是指细菌和蓝藻,它们没有真核细胞核,遗传物质位于细胞质中;而真核生物是指真菌、原生动物和动物细胞,它们具有真核细胞核,遗传物质位于细胞核中。

2. 细菌的分类和形态特征细菌按形态可分为球菌、杆菌和螺旋菌,按革兰氏染色可分为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌,按需氧性可分为厌氧菌和需氧菌等。

3. 真菌的分类和生长特点真菌按生活方式可分为寄生真菌和自由生活真菌,按菌丝形态可分为单菌丝和分枝菌丝。

真菌生长缓慢,需要适宜的温度、湿度和营养物质。

二、病原微生物的传播途径1. 空气传播空气传播是指微生物通过气溶胶传播到室内空气中,人们吸入感染。

例如,麻疹病毒和结核杆菌等可以通过空气传播。

2. 飞沫传播飞沫传播是指微生物通过飞沫悬浮在空气中,进入另一个人的呼吸道或黏膜,引起感染。

例如,流感病毒和肺炎链球菌等可以通过飞沫传播。

3. 接触传播接触传播是指微生物通过直接或间接接触传播到人体。

直接接触包括皮肤接触、性接触等;间接接触包括接触污染的物体、血液和体液等。

例如,艾滋病病毒和金黄色葡萄球菌等可以通过接触传播。

三、病原微生物的病原机制1. 细菌的病原机制细菌通过产生毒素、侵袭宿主细胞和免疫逃逸等方式引起感染。

例如,白喉杆菌通过产生白喉毒素破坏宿主细胞,导致白喉病发生。

2. 病毒的病原机制病毒通过感染宿主细胞复制自身,破坏宿主细胞结构和功能,引起疾病。

例如,流感病毒通过侵袭呼吸道上皮细胞,破坏细胞结构,导致流感症状的发生。

3. 真菌的病原机制真菌通过产生外毒素和内毒素,破坏宿主组织和免疫系统,引起感染。

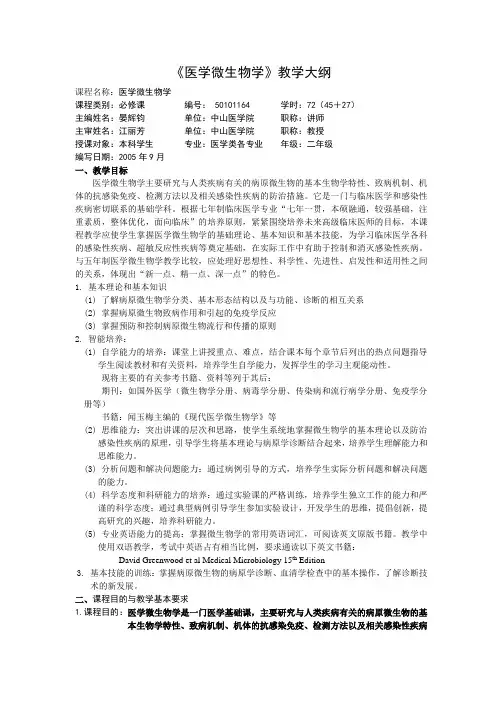

《医学微生物学》教学大纲课程名称:医学微生物学课程类别:必修课编号: 50101164 学时:72(45+27)主编姓名:晏辉钧单位:中山医学院职称:讲师主审姓名:江丽芳单位:中山医学院职称:教授授课对象:本科学生专业:医学类各专业年级:二年级编写日期:2005年9月一、教学目标医学微生物学主要研究与人类疾病有关的病原微生物的基本生物学特性、致病机制、机体的抗感染免疫、检测方法以及相关感染性疾病的防治措施。

它是一门与临床医学和感染性疾病密切联系的基础学科。

根据七年制临床医学专业“七年一贯,本硕融通,较强基础,注重素质,整体优化,面向临床”的培养原则,紧紧围绕培养未来高级临床医师的目标,本课程教学应使学生掌握医学微生物学的基础理论、基本知识和基本技能,为学习临床医学各科的感染性疾病、超敏反应性疾病等奠定基础,在实际工作中有助于控制和消灭感染性疾病。

与五年制医学微生物学教学比较,应处理好思想性、科学性、先进性、启发性和适用性之间的关系,体现出“新一点、精一点、深一点”的特色。

1. 基本理论和基本知识(1) 了解病原微生物学分类、基本形态结构以及与功能、诊断的相互关系(2) 掌握病原微生物致病作用和引起的免疫学反应(3) 掌握预防和控制病原微生物流行和传播的原则2. 智能培养:(1) 自学能力的培养:课堂上讲授重点、难点,结合课本每个章节后列出的热点问题指导学生阅读教材和有关资料,培养学生自学能力,发挥学生的学习主观能动性。

现将主要的有关参考书籍、资料等列于其后:期刊:如国外医学(微生物学分册、病毒学分册、传染病和流行病学分册、免疫学分册等)书籍:闻玉梅主编的《现代医学微生物学》等(2) 思维能力:突出讲课的层次和思路,使学生系统地掌握微生物学的基本理论以及防治感染性疾病的原理,引导学生将基本理论与病原学诊断结合起来,培养学生理解能力和思维能力。

(3) 分析问题和解决问题能力:通过病例引导的方式,培养学生实际分析问题和解决问题的能力。

医学微生物学教学大纲郑州大学医学院绪言一、目的要求1.掌握:根据结构和组成的不同对微生物的三大分类。

2.熟悉:微生物和医学微生物学的含义。

3.了解:微生物的分布及其与人类的关系。

二、讲课内容1.微生物学及其分类、微生物与人类关系。

2.微生物学的研究范围。

3.医学微生物学研究的内容、目的、及其发展方向。

第一篇细菌学第一章细菌的形态与结构一、目的要求1.掌握:细菌的大小与测量单位;细菌的基本形态;磷壁酸和脂多糖的结构、性质及功能;革兰阳性和革兰阴性菌细胞壁不同点;细菌L型、质粒的概念;细蓖的特殊结构(荚膜、鞭毛、菌毛、芽胞)的概念及意义;革兰染色的步骤及实验意义。

2.熟悉:中介体、核蛋白体、异染颗粒的概念。

3.了解:细菌细胞膜的结构功能、核质的概念。

二、讲课内容1.细菌的大小与形态。

2.细菌的结构(基本结构、特殊结构)。

3.细菌的形态学检查法。

第二章细菌的生理一、目的要求1.掌握:细菌合成代谢产物的概念及意义,细菌生长繁殖的一般规律(繁殖方式、分裂速度、菌落与纯培养概念)。

2.熟悉:细菌不同营养类型(自营菌、异营菌、异营菌)的概念,细菌生长所需条件,生长曲线及其意义。

细菌的人工培养。

3.了解:细菌的分解代谢产物与生化反应,细菌的理化性状,细菌的分类法原则。

二、讲课内容1.细菌的理化性状。

2.细菌的代谢。

3.细菌的生长繁殖。

4.细菌的人工培养。

5.细菌的分类与命名。

第三章消毒与灭菌一、目的要求1.掌握:消毒、灭菌、防腐、无菌的概念;常用物理灭菌法(高压蒸气灭菌法,干烤温度与作用时间、意义);紫外线杀菌原理。

2.熟悉:常用消毒剂的名称、作用原理及应用。

3.了解:冷冻真空干燥法的原理及应用,影响消毒灭菌效果的因素。

二、讲课内容1.物理消毒灭菌法。

2.化学消毒灭菌法。

3.影响消毒灭菌效果因素。

第四章细菌的遗传变异一、目的要求1.掌握:质粒的概念及意义;细菌基因的转移与重组(转化、转导、接合、溶源性转换的概念及意义),卡介苗(BGC)的概念及意义。

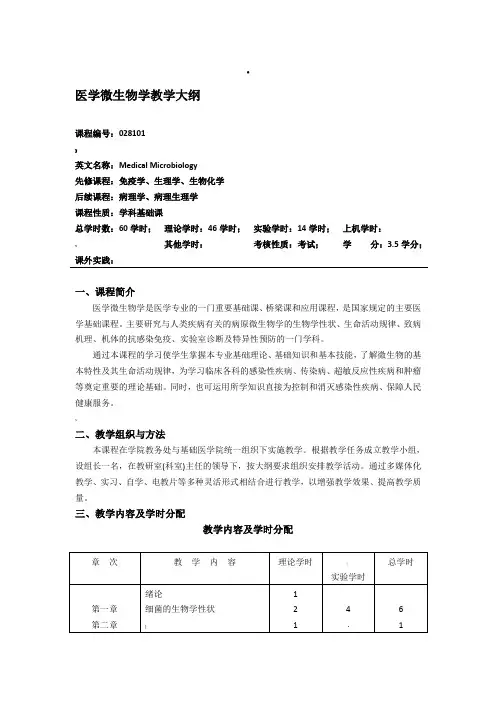

*医学微生物学教学大纲课程编号:028101》英文名称:Medical Microbiology先修课程:免疫学、生理学、生物化学后续课程:病理学、病理生理学课程性质:学科基础课总学时数:60学时;理论学时:46学时;实验学时:14学时;上机学时:其他学时:考核性质:考试;学分:3.5学分;<课外实践:一、课程简介医学微生物学是医学专业的一门重要基础课、桥梁课和应用课程,是国家规定的主要医学基础课程。

主要研究与人类疾病有关的病原微生物学的生物学性状、生命活动规律、致病机理、机体的抗感染免疫、实验室诊断及特异性预防的一门学科。

通过本课程的学习使学生掌握本专业基础理论、基础知识和基本技能,了解微生物的基本特性及其生命活动规律,为学习临床各科的感染性疾病、传染病、超敏反应性疾病和肿瘤等奠定重要的理论基础。

同时,也可运用所学知识直接为控制和消灭感染性疾病、保障人民健康服务。

~二、教学组织与方法本课程在学院教务处与基础医学院统一组织下实施教学。

根据教学任务成立教学小组,设组长一名,在教研室(科室)主任的领导下,按大纲要求组织安排教学活动。

通过多媒体化教学、实习、自学、电教片等多种灵活形式相结合进行教学,以增强教学效果、提高教学质量。

三、教学内容及学时分配教学内容及学时分配实验内容及要求四、理论教学绪论【目的要求】1.了解:医学微生物学的范畴、研究对象及发展简史, 现代医学微生物学新进展及其在生命科学中的意义2.掌握:微生物和病原微生物的定义;微生物按细胞结构特点的分类,【教学内容】1.微生物和的定义、分类(三大类微生物的分类依据及种类);病原微生物的定义;微生物与人类的关系2.医学微生物学的范畴、研究对象;医学微生物学的发展简史,现代医学微生物学新进展及其在生命科学中的意义【计划学时】1学时第一章细菌的生物学性状【目的要求】1.了解:细菌胞膜及胞质内与医学有关的重要结构与功能2.熟悉:细菌的大小(测量单位)与形态}3.掌握:细胞壁的功能、结构、G+菌与G-菌细胞壁的不同点及其医学意义;细菌L型的概念及其医学意义;细菌特殊结构及其在医学上的意义【教学内容】1.细菌的大小与形态:细菌的基本形态,细菌的不规则形态(衰退型)2.细菌的基本结构:细胞壁的功能、主要成分,G+菌与G-菌细胞壁的区别及意义;细菌L型的概念、生物学特性及临床意义;细胞膜与细胞质及其内含物(核糖体、质粒等)的组成与功能3.细菌的特殊结构:荚膜、鞭毛、菌毛和芽胞的定义、功能、及其与医学的关系【计划学时】2学时第二章细菌的生理【目的要求】【1.了解:细菌的理化性状;细菌的属、种、型及株的概念;细菌的人工培养2.熟悉:细菌的分解代谢产物;细菌生长繁殖的条件、生长方式与速度及生长曲线3.掌握:细菌的合成代谢产物;专性厌氧菌有氧环境中不能生长的原理【教学内容】1.细菌的理化性状、细菌的营养类型:自养菌、异养菌2.细菌的新陈代谢与能量转换:细菌生化反应的概念及其意义,细菌的分解代谢产物、细菌的合成代谢产物及其意义、专性厌氧菌有氧环境中不能生长的原理3.细菌的生长繁殖于培养:细菌生长繁殖的条件(充足的营养、合适的温度和酸碱度、必要的气体)、细菌生长曲线的概念及意义4.细菌人工培养:培养基概念、分类、培养方法及细菌在不同培养基上生长现象,5.细菌的分类和命名:菌种、菌属、菌株的概念【计划学时】1学时第三章细菌的感染与免疫【目的要求】1.了解:测定毒力的方法;细菌感染的类型2.熟悉:感染的传播途径;内源性感染和外源性感染的概念;非特异性免疫的构成、吞噬细胞的吞噬过程、杀伤机制、胞外菌和胞内菌感染免疫的特点3.掌握:细菌致病性、毒力的概念;细菌侵袭力的构成因素(微菌落、生物膜、表面结构、侵袭基因、侵袭性酶);细菌外毒素、内毒素的性质及其作用;内毒素与外毒素的主要区别;隐性感染、显性感染, 毒血症、脓毒血症、败血症、菌血症及内毒素血症概念【教学内容】]1.细菌的侵袭力:侵袭力的概念、侵袭的物质基础及机制及细菌的粘附现象2.毒素:内毒素与外毒素的概念、性质、作用特点;内毒素与外毒素的区别3.细菌感染的来源与传播途径:感染来源(内源性感染和外源性感染的概念)4.细菌感染的类型:隐性感染、显性感染;全身性感染的5种类型5.非特异性免疫的构成和机制:屏障结构、吞噬作用(吞噬细胞的吞噬过程、杀伤机制及吞噬细胞的吞噬后果)NK细胞及体液因素6.抗胞外菌和胞内菌感染的免疫的特点、常见的兼性胞内菌的种类【计划学时】2学时第四章细菌的遗传与变异!【目的要求】1.了解:DNA的结构与功能;结构基因、非结构基因的概念;细菌染色体的主要性质;突变的规律及分子基础;细菌遗传学在医学上的应用2.熟悉:细菌遗传物质;细菌的变异现象;转座子、插入序列的概念3.掌握:质粒概念、种类及其特征;噬菌体、毒性噬菌体、温和噬菌体、前噬菌体、溶原性细菌概念及噬菌体复制特点;细菌变异机制,基因转移与重组方式、概念及机理【教学内容】1.表型变异与基因型变异;结构基因、非结构基因的概念2.细菌的变异现象:形态结构变异、抗原性变异、菌落变异、毒力变异及耐药性变3.细菌遗传物质基础:细菌的染色体,质粒概念及其特征、噬菌体、毒性噬菌体、温和噬菌体、前噬菌体及溶原性细菌概念;噬菌体复制特点;转座子、插入序列的概念|4.细菌变异的机理:突变的概念,规律及分子基础;基因的转移与重组:转化、转导、接合,溶原性转换及原生质体融合的概念及机理与实例;F质粒、R质粒的功能【计划学时】2学时第五章医学微生态学与医院内感染【目的要求】1.了解:人体各部位的微生态系;医院内感染的微生物的种类;医院内感染的危险因素及防治和控制措施2.熟悉:微生态失调的防治措施;医院内感染的分类3.掌握:正常菌群的概念、生理作用;微生态平衡及微生态失调的概念;微生态失调的原因及条件致病菌、菌群失调症的概念;机会性感染、医院内感染的概念【教学内容】%1.正常菌群的概念、正常菌群的生理作用、人体常见的正常菌群2.微生态平衡和微生态失调的概念、微生态平衡与失调的影响因素3.微生态失调的主要原因及条件致病菌、菌群失调症的概念;微生态失调的防治原则4.机会性感染的概念、机会性致病菌的主要特点5.医院内感染的概念、医院内感染的分类、医院内感染的微生物种类和危险因素及医院内感染的防治和控制措施【计划学时】2学时第六章消毒与灭菌【目的要求】1.了解:常用化学消毒剂的杀菌机理及应用/2.熟悉:热力灭菌的种类、原理及应用范围3.掌握:消毒、灭菌、防腐和无菌的基本概念;高压蒸气灭菌的用途与机理、紫外线杀菌法及滤过除菌法的特点及机理;影响消毒灭菌效果的因素【教学内容】1.消毒、灭菌、防腐和无菌的基本概念2.物理消毒灭菌法:热力灭菌的种类、原理及应用范围;湿热法较干热法的优越性;干热灭菌法:焚烧和热空气;湿热灭菌法:巴氏消毒法、煮沸法、流通蒸气法、间歇灭菌法、高压蒸气灭菌法的用途与机理;日光、紫外线杀菌法和滤过除菌法的特点及机理3.化学消毒灭菌法:常用化学消毒剂的种类、杀菌机理及其应用4.影响消毒灭菌效果的因素【计划学时】1学时]第七章病原学诊断与防治【目的要求】1.了解:细菌感染的实验室检查方法2.熟悉:抗菌药物的主要作用机制;各种新型疫苗(基因工程疫苗,重组载体疫苗,合成疫苗,亚单位疫苗,DNA疫苗)的概念3.掌握:人工主动(被动)免疫、疫苗(死疫苗,活疫苗)、类毒素及抗毒素概念【教学内容】1.细菌学诊断:标本采集的原则,检验程序和方法;血清学诊断的常用方法、分子生物学检测技术2.人工主动免疫的概念、疫苗、类毒素的概念;各种新型疫苗(基因工程疫苗、重组载体疫苗、合成疫苗、亚单位疫苗、DNA疫苗)的概念;人工被动免疫的概念、抗毒素的概念、两种球蛋白%3.细菌感染的治疗【计划学时】0.5学时第八章细菌的耐药性与控制策略【目的要求】1.了解:细菌耐药性的控制策略2.熟悉:细菌耐药性的发生机制3.掌握:耐药性、固有耐药性、获得耐药性的概念;R质粒的功能【教学内容】(1.细菌耐药性的概念2.细菌耐药性的分类:固有耐药性、获得耐药性的概念及机制3.抗菌药物的种类:β-内酰胺类,大环内酯类,氨基糖甙类等4.细菌耐药性的发生机制:产生钝化酶,药物作用的靶位发生改变,胞壁通透性的改变和主动外排机制,抗菌药物的使用与细菌耐药性的关系5.细菌耐药性的控制策略:合理使用抗菌药物,严格执行消毒隔离制度,加强药政管理,研制性的抗菌药物,研制质粒消除剂,抗菌药物的“轮休”【计划学时】0.5学时第九章化脓性细菌【目的要求】、1.了解:各类化脓性细菌的防治原则2.熟悉:各种化脓性细菌的形态染色、培养特性;化脓性细菌的微生物学检查方法3.掌握:葡萄球菌和链球菌的致病物质和所致疾病;葡萄球菌、链球菌的抗原构造及分类;致病性葡萄球菌的鉴别要点【教学内容】1.葡萄球菌:(1)生物学性状:形态与染色、培养特性、生化反应、抗原构造(葡萄球菌A蛋白)、分类、抵抗力;(2)致病性与免疫性:致病物质(凝固酶、溶血素、杀白细胞素、表皮溶解毒素)、所致疾;(3)微生物学检查:脓、血等标本的分离鉴定程序,食物中毒检查,防治原则2.链球菌属:(1)链球菌分类与溶血现象;(2)A族链球菌生物学性状:形态染色,培养特性、生化反应、抗原构造、分类;致病性:致病物质和所致疾病;微生物学检查;(3)肺炎球菌:形态培养、抗原构造与分型、致病物质及所致疾病;微生物学检查3.奈瑟菌属:(1)脑膜炎球菌:形态染色、培养、抗原构造、抵抗力、致病物质及所致疾病、免疫性、微生物学检查和防治原则;(2)淋球菌:形态染色、培养、抗原构造、抵抗力、致病性、微生物学检查及防治原则【计划学时】4学时!第十章肠道感染细菌【目的要求】1.了解:幽门螺杆菌的生物学特性、致病性及与慢性胃炎和胃癌的关系;弯曲菌的生物学特性、致病性2.熟悉:肠道杆菌的共同特性、微生物学检查及防治原则;大肠埃希菌致病菌株及致病物质3.掌握:埃希菌、志贺菌及沙门菌的致病物质、所致疾病;肥达反应的原理及结果判读;霍乱弧菌的形态、培养特点、致病性(肠毒素及其致病机理)【教学内容】1.埃希菌属:大肠杆菌的生物学特性、致病性、微生物学检查、水及食品卫生学检查标准、防治原则2.志贺菌属:生物学性状、致病性、免疫性、微生物学检查及防治原则…3.沙门菌属:生物学性状、致病性、伤寒的病程和免疫性、微生物学检查(沙门氏菌的分离与鉴定、肥达氏反应),防治原则,特异性预防4.弧菌:形态染色、动力、培养、生化反应、抗原构造与分型、抵抗力;致病性:肠毒素及其致病机理,免疫性、微生物学检查及防治原则5.幽门螺杆菌:生物学特性、致病性(与慢性胃炎和胃癌的关系)【计划学时】4学时第十一章厌氧性细菌【目的要求】1.了解:厌氧芽胞杆菌形态及培养特性、微生物学检查;常见的无芽胞厌氧菌的种类、防治原则2.熟悉:厌氧菌的种类、分布及感染特点"3.掌握:厌氧芽胞杆菌的致病性(致病条件、致病物质、所致疾病),防治原则;无芽胞厌氧菌感染的机体条件及所致疾病【教学内容】1.厌氧菌概述:种类与分布、感染特点、培养2.厌氧芽胞杆菌:(1)破伤风梭菌:生物学性状、致病性(致病条件、致病物质、所致疾病)、免疫性、微生物学检查及防治原则(人工自动免疫、人工被动免疫);(2)产气荚膜梭菌:形态特征与染色;培养特性(厌氧的类型,Nagler反应);生化反应(分解乳糖的“汹涌发酵”现象);分型;致病性;致病物质(强侵袭力——荚膜、主要的外毒素及其作用特点);所致疾病(气性坏疽的临床表现特征和引起食物中毒的主要型别);微生物检查:直接涂片镜检;分离培养与动物试验;防治原则:预防的主要措施(早期、及时清创、严格隔离病人);特异性治疗中多价抗毒素血清的应用;抗菌治疗;高压氧浸透疗法);(3)肉毒梭菌:生物学性状,致病性、微生物学检查、防治原则;预防的主要措施(加强食品卫生管理监督、事物进食前煮沸消毒),特异性治疗中多价抗血清的应用;(4)艰难梭菌:生物学特性、致病性3.无芽胞厌氧菌:概述(感染的机体条件及所致疾病特点);革兰氏阴性无芽胞厌氧菌:脆弱类杆菌的生物学性状、致病性、微生物学检查和防治【计划学时】2学时第十二章呼吸道感染细菌【目的要求】`1.了解:麻风杆菌生物学性状,微生物学检查2.熟悉:白喉棒状杆菌、嗜肺军团菌的主要生物学特性、致病性;Schick test的原理及意义;BCG的概念;结核分枝杆菌的微生物学检查方法和特异性预防3.掌握:结核分枝杆菌生物学性状,致病性与免疫性;结核菌素试验的原理及意义【教学内容】1.结核分枝杆菌:生物学性状:形态染色、培养特性、生化反应、抵抗力;毒力变异,耐药性变异;致病性:致病因素-菌体成分(脂类、蛋白质、多糖),所致疾病-肺部感染(原发与继发)与肺外感染;结核菌素试验原理试验方法、结果、意义与用途;微生物学检查:标本采取、涂片染色镜检、分离培养与鉴定、动物试验、核酸检测;特异性预防2.麻风分枝杆菌:生物学性状、致病性3.白喉棒状杆菌:生物学性状、致病性(白喉毒素的结构、作用机制)、免疫性;锡克试验的原理、方法及意义;微生物学检查、特异性预防和药物治疗4.嗜肺军团菌属:简介(主要生物学性状、致病性与免疫性);【计划学时】2学时第十三章动物源性细菌【目的要求】1.了解:布氏菌属、鼠疫耶氏菌微生物学检查方法、防治原则2.熟悉:炭疽芽胞杆菌、鼠疫耶氏菌的主要生物学特性、致病性3.掌握:布氏菌属的致病性;炭疽芽胞杆菌的致病性与微生物学检查方法;鼠疫耶氏菌致病性【教学内容】1.人畜共患病的概念、2.布氏菌属:生物学性状,致病性(波浪热),微生物学检查和防治原则3.炭疽芽胞杆菌:生物学性状,致病物质与所致疾病(致病物质:荚膜和炭疽毒素;所致疾病:皮肤炭疽、肺炭疽、肠炭疽),微生物学检查和防治原则4.鼠疫耶氏菌:生物学性状、致病性(腺鼠疫、肺鼠疫、败血型鼠疫)、微生物学检查与防治原则【计划学时】2学时第十四章螺旋体【目的要求】1.了解:螺旋体的主要特点及分类;伯氏疏螺旋体的致病性2.熟悉:钩端螺旋体、梅毒螺旋体的致病性、防治原则;显微镜凝集试验)3.掌握:钩端螺旋体、梅毒螺旋体的抵抗力特点、微生物检查方法;后天性梅毒病程【教学内容】1.螺旋体的主要特点及分类2.钩端螺旋体:形态染色、培养、抗原构造与分类;致病性与免疫性,微生物学检查及防治原则3.梅毒螺旋体:形态染色、培养特性、抗原构造;致病性与免疫性;微生物学检查,防治原则4.伯氏疏螺旋体:生物学性状、流行环节、致病物质与免疫性、微生物学检查法;防治原则【计划学时】1学时第十五章支原体和脲原体(【目的要求】1.了解:支原体的种类2.熟悉:支原体的形态、培养和繁殖特点3.掌握:支原体和脲原体的致病性【教学内容】1.概述:概念、形态特征、引起人类疾病的种类支原体、与细菌L型的区别2.肺炎支原体:生物学特性、致病性与免疫性、微生物学检查、防治原则3.脲原体:生物学特性、致病性与免疫性、微生物学检查、防治原则&4.穿透支原体:生物学特性、致病性与免疫性、微生物学检查、防治原则【计划学时】1学时第十六章立克次体【目的要求】1.了解:立克次体的种类;贝纳柯克斯体致病性与防治原则;汉赛巴通体致病性与防治原则2.熟悉:立克次氏体的共同特性、培养特点及微生物学检查3.掌握:人类疾病有关的立克次体的传播方式与致病特点;外裴氏试验【教学内容】(1.立克次体共同特点与分类2.概述:形态染色、培养特性、抗原构造、致病物质与致病机制、免疫性3.普氏立克次体:传播方式、致病特点、微生物学检查4.斑疹伤寒立克次体:传播方式、致病特点、微生物学检查5.恙虫热立克次体:传播方式、致病特点及微生物学检查6.贝纳柯克斯体:生物学性状、致病性、微生物学检查及防治原则7.汉赛巴通体:生物学性状、致病性、微生物学检查及防治原则【计划学时】1学时…第十七章衣原体【目的要求】1.了解:衣原体的种类;肺炎衣原体致病性;鹦鹉热衣原体致病性2.熟悉:衣原体的主要种类及主要特性、沙眼衣原体的致病性及微生物学检查3.掌握:衣原体所致的人类疾病及其致病机制;衣原体原体与始体的概念与区别【教学内容】1.概述:主要种类及主要特点:发育周期与形态染色、培养特征、抗原构造及抵抗力2.沙眼衣原体:生物学特征、亚种、致病性与免疫性、微生物学检查及性病淋巴肉芽肿生物变种的致病性!3.肺炎衣原体:生物学特征,致病性与免疫性,微生物学检查4.鹦鹉热衣原体致病性【计划学时】1学时第十八章真菌学【目的要求】1.了解:真菌的变异性与抵抗力;角层癣菌、皮下组织感染真菌生物学性状;曲霉、毛霉生物学性状及致病性;真菌微生物学检查法2.熟悉:真菌的培养特性;抗真菌非特异性免疫机制、特异性免疫机制;白假丝酵母菌、新生隐球菌致病性、微生物检查、防治原则;浅部真菌概念、感染特点3.掌握:真菌的形态结构;致病性真菌的致病性及感染特点;白假丝酵母菌、新生隐球菌形态结构和菌落特点、【教学内容】1.真菌的概念、真菌的形态结构(单细胞真菌、多细胞真菌)、真菌的繁殖方式:(芽生、裂殖、萌管、隔殖)、真菌的培养(酵母型菌落、类酵母型菌落、丝状菌落)、真菌的变异性与抵抗力2.致病性真菌的致病性及感染特点:浅表真菌感染、真菌机会性感染、深部真菌感染、真菌毒素及其致病作用、超敏反应3.皮肤癣菌的概念、致病特点和微生物学的检查方法;角层癣菌的概念和所致疾病名;皮下组织感染真菌的致病特点4.白假丝酵母菌的生物学特性、致病性和免疫性;新生隐球菌的生物学特性、致病性和免疫性;曲霉、毛霉和肺孢子菌所致的疾病【计划学时】2学时第十九章病毒学总论【目的要求】·1.了解:病毒的分类;亚病毒:类病毒、拟病毒、朊粒的概念;病毒感染的免疫病理作用;抗病毒免疫的持续时间的特点;病毒基因突变株的应用意义;病毒基因产物相互作用的机制(互补作用、加强作用、表型混合和核壳转移)2.熟悉:病毒的大小与形态;理化因素对病毒的影响;病毒的异常增殖与干扰现象;病毒感染的类型;抗病毒特异性免疫机制、非特异性免疫机制3.掌握:病毒、病毒体概念;病毒的结构;病毒化学组成与功能;病毒复制周期;缺陷病毒、缺陷干扰颗粒、辅助病毒的概念;病毒对宿主细胞的直接作用(杀细胞性效应、稳定状态感染、形成包涵体、细胞凋亡、细胞整和与细胞转化);病毒感染的传播方式(水平传播、垂直传播);持续性感染的种类及其特点;干扰素定义、种类、抗病毒机制和特点;病毒中和抗体的概念、类型;毒基因重组与重配的的概念;病毒基因整合的概念【教学内容】1.病毒的大小与形态:病毒的概念,与其它微生物的主要区别。

医学微生物学教学大纲医学微生物学是医学生必修课程之一,旨在教授学生有关微生物的基本知识和技能。

本教学大纲旨在明确课程目标、内容、教学方法、评估和参考书目,以帮助教师和学生更好地开展学习和教学活动。

二、课程目标1. 掌握微生物学的基本概念和分类体系;2. 理解微生物的形态结构、生长特性和病原机制;3. 学习微生物感染与抗感染的免疫学机制;4. 掌握微生物检测方法和常见微生物致病原理;5. 培养学生的实验技能和科学研究能力。

三、课程内容1. 微生物学概述1.1 微生物的定义和分类1.2 微生物的形态结构和生长特性1.3 微生物与人类的关系2. 微生物的传播和感染2.1 微生物的传播途径2.2 微生物的感染机制2.3 感染性疾病的预防和控制3. 免疫学与微生物3.1 免疫系统的基本概念3.2 免疫系统对微生物感染的免疫机制3.3 免疫学在微生物感染治疗中的应用4. 微生物检测和致病原理4.1 常见微生物检测方法4.2 微生物致病原理及相关疾病的防治措施四、教学方法1. 授课讲解:通过教师的讲解,学生掌握微生物学知识和相关概念;2. 实验教学:开展微生物实验,培养学生的实验技能;3. 讨论与案例分析:通过小组讨论和案例分析,提高学生的问题解决能力;4. 学科竞赛和学术研讨:组织学科竞赛和学术研讨活动,培养学生的创新思维和科学研究能力。

五、评估与考核1. 平时成绩:包括课堂参与、实验报告、小组讨论等;2. 期中考试:考核学生对课程内容的掌握情况;3. 期末考试:综合考核学生对整个课程的理解和能力。

六、参考书目1. 《医学微生物学》李华主编2. 《微生物学导论》刘伟主编3. 《医学微生物学实验教程》张明等编著最后,希望通过本教学大纲的制定和实施,学生能够全面了解和掌握医学微生物学的基本知识和技能,为未来的医学实践奠定坚实的基础。

同时,鼓励学生在学习过程中积极思考和探索,培养其创新能力和科学精神,为推动医学领域的发展作出贡献。