高考小说阅读专题之情节结构

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:5

高考—小说阅读之情节结构讲义一、情节的概念情节是叙事性文学作品中具有内在因果联系的人物活动及其形成的事件的进展过程,由一组或一组以上能显示人物行动、人物与人物、人物与环境之间的复杂关系的具体事件和矛盾冲突构成,是塑造人物性格的主要手段;它以现实生活中的矛盾冲突为依据,经作家的集中、概括并加以组织、结构而成,事件的因果关系亦更加突出。

它是小说中最具体可感的部分,是小说叙事结构中最重要的因素之一。

把握好故事情节,是读懂小说的关键,是整体感知小说的起点,更是欣赏小说艺术特点的基础。

分析情节不是鉴赏小说的目的,而是手段,是为理解人物性格、把握主题服务的。

二、情节的叙述方式1.叙述方式顺叙:按照故事发展的先后顺序展开情节。

顺叙可以使故事情节的发展脉络分明、层次清晰。

倒叙:先将发生在后面的情节或者结局交代出来,再按照顺序叙述故事。

这样容易造成悬念,引人入胜。

插叙:暂时中断正在叙述的事件,插入与该事件或主要情节相关的回忆或故事。

这样可以对小说的主要情节或中心事件构成必要的补充,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实。

补叙:在行文中用一小段话对故事前面已经交代过的人或事件进行补充交代,这样追加的内容一般没有情节,也不需要有过渡,但可以使故事内容更加完整。

平叙:平行地叙述两件或两件以上同时发生的事,这样可以使故事发展的头绪更加清楚,照应更加得体,但要交代清楚事件的始末时间等。

插叙与补叙的区别①从内容上看,插叙是作者为事件发展提供背景材料,如果将这个材料删去,原有的故事情节仍旧保持相对的独立性,线索仍旧清楚明朗,读者不会产生疑问;而补叙是与全文中心事件密切相关的,是情节发展的重要组成部分,如果将这个片段删去,读者会产生疑问或歧义。

②从形式上看,插叙内容的前后有简明扼要的过渡性文字,使之与中心事件衔接自然,一般被安排在篇中,而不在篇末;补叙无须过渡性文字,它一般被置于事件出现结果之后,交代产生这种结果的原因,因此它可以被安排在篇末。

一、小说的情节结构1.小说情节概括1)基本格式:何时何地何人做了何事。

2)按时间:序幕、开端、发展、高潮、结局、尾声。

高潮往往是矛盾冲突最激烈最尖锐的阶段。

《最后一课》:上学路上——上课之后——上课经过——宣布放学。

3)按空间(场面):《林教头风雪山神庙》,酒店遇故交——市场买刀寻敌——看管草料场——山神庙复仇。

4)按线索:人、物、事、情等。

《清兵卫与葫芦》,弃葫芦——痴葫芦——玩葫芦——卖葫芦(物线)。

《我的叔叔于勒》:盼于勒——赞于勒——遇于勒——躲于勒(情线)。

5)从某个角度概括示例:《枪口下的人格》从主人公贝尔蒂的角度概括,俘敌——护敌——被俘——脱险——赴死。

6)概括格式:小说以……为线索(或“围绕着……”),先写……,再写……,最后写……2.小说结构特点(1)单线结构(2)双线结构①明暗线:显隐结合,摇曳多姿——鲁迅《药》②双主线:花开两朵,各表一枝——《失街亭》③主次线:主次偕行,相辅相成——《最后一片常青藤叶》明暗双线的好处:一明一暗(一显一隐)两条线索,交织在一起(交叉推进,平行展开,相互呼应,彼此映照),形成“悬念”,使故事情节生动(紧凑集中),跌宕有致(引人入胜,曲折紧张);更好地塑造……人物形象;突出小说……的主题。

(3)一波三折式结构(摇摆式结构):大多数小说情节运行并不呈现为一条直线,而往往会在发展或高潮处横生枝节,使情节发生波折,这就出现了情节的摇摆。

情节的摇摆往往赋予小说更为摄人心魄的魅力。

(4)欧亨利式结尾(突转式结尾):指小说的结尾既出乎意料,又在情理之中。

因美国欧·亨利最擅长这种结构,故称“欧·亨利式”。

作者在结尾出其不意地揭示真相,而这一真相又符合情理,结尾的突转增加了小说情节的生动性。

分析时,一要分析其结尾的出人意料,而要分析其结尾的合理性(即分析前文的铺垫、伏笔、暗示等)。

(5)延迟式情节:作者竭力给故事、人物、心理设置障碍,又不使读者觉得希望完全破灭,在这种捉迷藏式的游戏中,一环扣一环,体现小说的结构张力(使小说故事富有张力),比较典型的小说就是《牲畜林》。

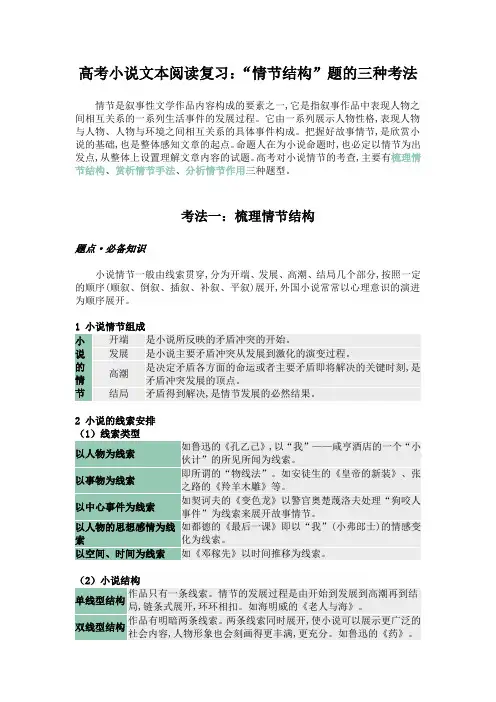

高考小说文本阅读复习:“情节结构”题的三种考法情节是叙事性文学作品内容构成的要素之一,它是指叙事作品中表现人物之间相互关系的一系列生活事件的发展过程。

它由一系列展示人物性格,表现人物与人物、人物与环境之间相互关系的具体事件构成。

把握好故事情节,是欣赏小说的基础,也是整体感知文章的起点。

命题人在为小说命题时,也必定以情节为出发点,从整体上设置理解文章内容的试题。

高考对小说情节的考查,主要有梳理情节结构、赏析情节手法、分析情节作用三种题型。

考法一:梳理情节结构题点·必备知识小说情节一般由线索贯穿,分为开端、发展、高潮、结局几个部分,按照一定的顺序(顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙)展开,外国小说常常以心理意识的演进为顺序展开。

2 小说的线索安排备考·关键能力2 解题——明确答题步骤,找准答题依据情节梳理的三种思路3 建模——根据要求表述,规范术语作答概括情节要言简意赅。

情节的核心要素为“人物+行为”,一般采用“谁干什么”“谁怎么样”的形式概括情节。

概括时不要遗漏要点,一定要概括全面。

由于事件的复杂性,概括时要避免前后情节的相互交错。

注意题干要求涉及的对象,做到前后一脉贯通。

答题模式一主人公在……时候,……地点,做了……事情。

答题模式二小说先写了……,接着写了……,又写了……,最后写了……答题模式三小说的主要情节有:①……②……③……④……典题·满分解构例题(2018·全国Ⅲ卷)阅读下面的文字,完成后面的问题。

微纪元(节选)刘慈欣先行者知道,他现在是全宇宙中唯一的一个人了。

那事已经发生过了。

其实,在他启程时人类已经知道那事要发生了。

人类发射了一艘恒星际飞船,在周围100光年以内寻找带有可移民行星的恒星。

宇航员被称为先行者。

飞船航行了23年时间,由于速度接近光速,地球时间已过去了两万五千年。

飞船继续飞向太阳系深处。

先行者没再关注别的行星,径直飞回地球。

啊,我的蓝色水晶球……先行者闭起双眼默祷着,过了很长时间,才强迫自己睁开双眼。

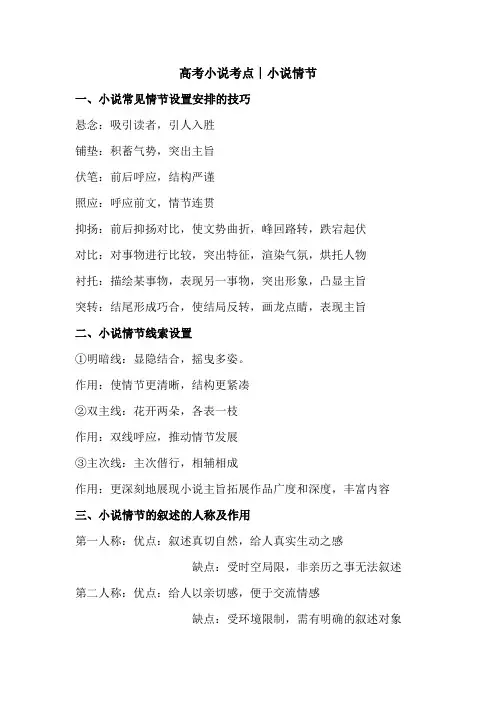

高考小说考点∣小说情节一、小说常见情节设置安排的技巧悬念:吸引读者,引人入胜铺垫:积蓄气势,突出主旨伏笔:前后呼应,结构严谨照应:呼应前文,情节连贯抑扬:前后抑扬对比,使文势曲折,峰回路转,跌宕起伏对比:对事物进行比较,突出特征,渲染气氛,烘托人物衬托:描绘某事物,表现另一事物,突出形象,凸显主旨突转:结尾形成巧合,使结局反转,画龙点睛,表现主旨二、小说情节线索设置①明暗线:显隐结合,摇曳多姿。

作用:使情节更清晰,结构更紧凑②双主线:花开两朵,各表一枝作用:双线呼应,推动情节发展③主次线:主次偕行,相辅相成作用:更深刻地展现小说主旨拓展作品广度和深度,丰富内容三、小说情节的叙述的人称及作用第一人称:优点:叙述真切自然,给人真实生动之感缺点:受时空局限,非亲历之事无法叙述第二人称:优点:给人以亲切感,便于交流情感缺点:受环境限制,需有明确的叙述对象第三人称:优点:不受时空限制,叙述灵活、客观缺点:缺乏亲切感,不利于情感的表达四、小说情节特点和技巧情节突转:开篇单向铺陈,结局逆向突转巧设悬念:开头设置疑团,结局揭示真相抑扬反差:借褒贬造成反差,以对比揭示主旨巧合兴波:制造多个巧合,使矛盾得以解决误会铺陈:以误会设置矛盾,以解开误会化解矛盾情感起伏:通过情感起伏展现情节起伏效果:化简单为复杂化直白为含蓄化单调为丰富变平铺直叙为跌宕起伏一波三折,引人入胜五、小说线索设置的立足点①以时间为线索②以空间为线索③以事件为线索④以人物为线索⑤以物品为线索⑥以情感为线索作用:使小说结构清晰,情节集中紧凑;巧妙安排结构,揭示主题六、小说常见情节的叙述方式①顺叙:按事件发展的先后顺序叙述效果:使情节脉络清晰,层次分明②倒叙:先写事件结局或某一片段,再从开头叙述效果:制造悬念;引人入胜③插叙:暂时中断主线的叙述,插入与中心事件有关的内容效果:使情节更完整;使结构更严密;使内容更充实④补叙:在叙述过程中对前文涉及的某些情况作必要的补充效果:补充交代内容;使结构更清晰;有出人意料的效果⑤平叙:叙述同一时间、不同地点发生的两件或两件以上的事效果:条理清晰,便于读者了解来龙去脉七、小说不同位置的情节的作用开头:①交代故事背景,渲染环境气氛,奠定情感基调②烘托人物心情,交代人物身份,表现人物性格③为情节展开作铺垫,设置悬念,激发阅读兴趣④开篇点题中间:①表现人物性格,强化人物情感,丰富人物形象②推动情节发展,呼应前文或埋下伏笔,为下文作铺垫③暗示或深化主旨结尾:①表现人物性格,强化人物情感,丰富人物形象②总结或呼应前文,使情节更完整③戛然而止,给读者留下思考空间④欧•亨利式结尾,意料之外,情理之中⑤卒章显志,深化或升华主旨《朗山宇宙》。

小说情节知识清单一、情节结构(一)单线结构1.顺序:开端、发展、高潮、结局示例:《林教头风雪山神庙》是如何展开的2.倒叙:将小说的高潮或结尾部分前置示例:《祝福》在结构上采用什么记叙顺序?这种手法有什么作用3.插叙:在叙述故事中插入其他故事示例:分析《林教头风雪山神庙中》中“林教头沧州遇故旧”的叙述方式及作用。

4.补叙:补充与之相关的事情示例:《水浒传》第十六回《智取生辰纲》一节,叙述在黄泥岗松林内七个贩枣的客商劫走了生辰纲,作者使用什么叙述方式解释“同一桶酒,贩枣客商喝得,为什么杨志等人就喝不得?”并分析其妙处。

答案:插叙,造成叙事的波澜,也让读者在惊异与顿悟的情感呈现中感受到作品的艺术魅力。

5.平叙:同时叙述同一时间发生在不同地点的两件或两件以上的故事,又叫“分叙”示例:在《水浒传》,《林海雪原》,《烈火金刚》,《铁道游击队》等长篇小说中都有精采的运用。

(提示:一般地说,平叙也只有在写较长的文章时才用得上)(二)复线结构1.明线与暗线:明线叙故事,暗线写主题示例:分析鲁迅小说《药》的明线和暗线,并提炼主题鲁迅写的小说《药》就是如此。

故事的明线是:清末年间,华老栓的儿子小栓得了痨病,人们说此病吃了血馒头就好了,所以老栓等到一天清早衙门杀人,就拿着洋钱去买用囚犯血染的馒头,并匆匆拿回家给小栓吃。

此文暗线是:老栓去取血馒头那天清早,被杀的囚犯是革命者夏瑜,小栓就是吃的他的血馒头,但这剂“药”并没把小栓的病治好。

小栓最终还是被痨病夺去了生命。

作者就将这明暗两线交*,结成双环连套——在本文结局的坟场上,让小栓的墓和夏瑜的墓错落地挨在一起,小栓的母亲、夏瑜的母亲又都在给儿子上坟、烧纸……《药》的主题:“愚昧的群众享用革命者的鲜血,不是医治病苦的良药;资产阶级脱离群众的革命,不是疗救中国社会的良药。

”就自然而然地从坟地里奔出来了。

2.蒙太奇结构:镜头组合,立体感,省去交代与过渡示例:先秦作品《弾歌》“断竹、续竹、飞土、逐宍(古“肉”字)”使用了什么叙事手法?有什么作用?答案:使用了蒙太奇手法,四个词,就是四个镜头,四个镜头组合起来,就形成一幅完整的古代原始人类劳动狩猎的画面,真实的再现了古代人类的劳动过程。

课时55精准分析情节结构——梳理文脉,扣住技巧知识清单(九)情节结构一、小说文体知识(一)文体特征小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

小说的本质特征是虚构,通过叙述,虚构世界与人生。

散文的本质特征是写实,贵“我”,言说真诚而自由,以独特的方式表现“我”对生活的独特体验。

小说的主体是讲故事,讲究讲故事的技巧以及结构的安排,而散文则不讲究情节安排,所谓“形散神聚”也只是它结构上的特点之一。

小说中的人物往往是作者虚构出来的,而散文中的人物是在真人真事的基础上进行剪裁加工,写意或描绘而成的。

1.小说四要素(一说三要素)关系图2.小说常见主题(二)文体种类小说种类⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧按篇幅分:长篇小说、中篇小说、短篇小说、微型小说按题材分:历史小说、科幻小说、动物小说、 武侠小说等按体制分:章回体小说、日记体小说、书信体小说、自传体小说等按表现手法分:现实主义小说、浪漫主义 小说、现代主义小说按语言形式分:文言小说、白话小说按国别分:中国小说、外国小说二、高考小说选文特点 1.微型小说(1)短小精悍,以小见大微型小说篇幅短小,最多千余字。

它撷取的多半是具有典型意义和概括力的某个场景、某个细节、某个侧面,或者是生活中的一帧速写、一幅剪影、一个镜头、几段妙趣横生的对话、细小而有代表性的事件,从中折射出重大的主题,蕴含丰富的意蕴,从而反映大千世界、时代风云。

(2)人物典型,情节紧凑典型的人物形象是微型小说凸显作品主题的主要载体。

曲折的命运、激烈的冲突、白描的手法等是其塑造人物形象的常用方法。

受篇幅限制,微型小说大多浓墨重彩地描写人物在某一特定时间的某一侧面,很少铺叙人物性格的发展变化过程。

微型小说的情节一般发展比较快,前后事件较为紧凑,情节安排常突破思维定式,给读者以惊异感。

(3)结构严密,结尾新奇微型小说尽管篇幅短小,但结构严谨。

它通常不是靠情节的复杂取胜,而是靠精心布局,以求主次分明。

高考小说阅读专题之情节结构

教学目标:

1.指导学生掌握高考小说阅读的一般方法及解题思路。

2.指导学生鉴赏小说故事情节,掌握筛选、整合信息的基本方法。

3.培养学生的探究精神,增强学生的解决问题的方法意识。

教学重点:

1.掌握小说阅读的一般程序及筛选、整合信息的基本方法。

2.把握故事情节的作用。

教学难点:

信息的整合及其表述。

教学方法:

1.借助学过的课文或已做过的试题引导学生整理得分点。

2.练习巩固法。

课时安排:

一课时

教学步骤

一.导语:

前年的大概这个时候,我站在讲台上,信誓旦旦的对学生说,2009年考了小说阅读,今年可能要考散文,结果2010年考了小说阅读。

去年的大概这个时候,我很有底气的对学生说,前两年考了小说,今年极有可能要考散文,结果2011年还是考了小说,今天面对你们我只能这样说,一切皆有可能。

作为考生,我们是弱势群体,我们只能被动接受考卷,但我们能够主动的去梳理各种文本的答题要点、归纳规范的答题方法,就能以不变应万变。

我们已经学习过散文欣赏,今天我们进入小说阅读方法讲解。

二.小说的基本知识梳理及题型。

1.小说的三要素是什么?

(析:人物、情节、环境)

2.小说的三要素的目的是为表达什么?

(析:表达主题)

我们大家读过很多小说,其实一篇小说除了以上四点意外,还有两点,即我们看得见的小说语言和看不见的各种表达技巧。

大家来共同梳理一下这六点的

关系,小说的人物、情节、环境是为了表达某种主题,而人物是生活在特定的情节和环境之中的,情节是需要通过人物活动来推动的,坏境则为人物和故事情节提供了舞台,语言和表达技巧是写好一篇小说的工具,离开他们,小说什么也不是。

把握好小说各种要素的关系,就能看清高考小说命题的各种题型,同时在回答某一题的时候,一定要放在整体中解答,不能孤立地看待某一要素,根据得分点,根据关系来组织答案。

那么在这六要点之间,大家最喜欢的是小说的什么呢?

三:有关情节的题型讲解。

什么地点,做了什么,小说的主题思想需要在情节的发展过程中展现出来,有的小说甚至有多条线索多种矛盾相互交错,要准确地理解作品的主题,必须理清作品的线索和情节。

分析情节,要善于把握故事发生的开端、发展、高潮、结局这四个环节,并能概括各部分的要义,为提炼主题思想做准备。

同时,我们还须从情节的发展中把握人物形象,因为情节是人物性格形成和发展的历史,在事件发展的过程中,才能显现出人物灵魂深处的东西来,离开了情节,就不知道人物怎样做事,也就无法分析人物性格特征。

要了解人物性格,必须透过情节中发生的事情这种外在现象去剖析现象背后的本质。

鉴于小说的情节在表现主题和刻画人物方面的重要性,命题者往往围绕情节构思及其作用命题。

(一)、情节概括问答模式

1、【常见题型】

(1)、用一句话或简明的语句概括故事情节。

(2)、文中共写了哪几件事?请依次加以概括。

(3)、这篇小说的情节是如何展开的?请概括回答。

(4)、概括小说的部分内容(包括指出开端、发展、高潮和结局四部分中的某一方面)

2、【常见回答】

(1)、一句话概括情节式

答案主要用概括性的语句表述小说的主要情节,一般形式是:什么人在什么时间么事情。

如有必要,可再加上该事情的结果和产生的影响,其中最主要的是何人何事。

如:用一句话概括《林教头风雪山神庙》的情节。

林教头沧州杀敌寻仇。

如:(2009安徽高考《董师傅游湖》)

这篇小说的主要情节是什么?

解题思路:这篇小说情节较为简单,就是标题--董师傅游湖,不过里面还有一个人物--小翠,所以其主要情节可以概括为:董师傅领小翠游湖。

参考答案:董师傅领小翠游湖。

(2)、分点概括情节式

小说的情节主要为:开端——发展——高潮——结局或

开端——发展——再发展——高潮

我们在解题时要寻找线索,抓住重要场面,理清文章结构,再根据分值分条回答,回答时要做到有的放矢、先后有序。

如:《林教头风雪山神庙》是如何展开的?

1.林教头沧州遇旧。

2.林教头买刀寻敌。

3.林教头接管草料场。

4.林教头杀敌寻仇。

如。

上次安徽省统考11题:请用简明的语言概括小说的主要情节?

1.得银娘从儿子三岁时守寡,挣扎着把儿子养大。

2.但是得银跟着惯匪抢劫,被驻兵营长开刀示众。

3.她想借钱买纸糊长衫以告慰亡灵,也无法如愿以偿,

4.她只好做一个小红灯去超度亡灵

(解析:仔细梳理整个事件,便可发现整个事件的发展分为四个阶段,这里不好用一句话来概括主要情节,就可采用针对每个阶段进行概括的方式,认真组织语言,答案即出)

(二)、情节作用问答模式

情节是小说中用于表现人物性格发展变化的事件,它是生活片断的有机剪辑,又是矛盾发生、发展的过程。

把握好故事情节,是读懂小说的关键。

可抓住小说的事、物、人、情、时间、空间等线索,理清小说的矛盾冲突,体会情节对人物形象的塑造及主题的揭示所起到的作用。

1、【常见题型】

(1)、小说叙写某一情节,有什么作用?请作简要分析。

(2)、简要分析小说情节的特点(双线交织、悬念、曲折性、合理性等)及作用。

(3)、作者反复写某一情节,有什么作用?作者写某一段,对展开情节有什么作用?

2、【常见回答】

从结构上:设置悬念、为后面的情节发展做铺垫或埋伏笔、照应前文、推动情节发展或转折、线索,贯穿全文。

从内容上:点明人物活动的环境、表现了(突出了)人物性格、表现主旨或深化了主题。

如:读《林教头风雪山神庙》中:“林教头沧州遇旧”这一情节的描写手法和叙述方式及作用?

1.语言描写,插叙。

2.交代关系,为下文的情节发展做铺垫。

3.表现了林冲的侠义精神和正义感,反映了林冲对黑暗现实的不满。

4.表现了林冲善良安分甚至历来顺受,软弱的一面,更突出了小说“逼上梁山”主题。

(三)在小说的情节发展中某一人物、物象以及景象的作用。

1.结构上:行文线索的贯穿、过渡照应的勾连、伏笔悬念的设置。

2.内容上:对人物性格的塑造作用、主旨的升华深化作用、寄托作者的

思想感情、渲染烘托作用(景物)。

(四)小说开头作用

(1)、小说的开头如果是设疑法或悬念法(提出疑问,然后在行文过程中或结尾才回答疑问),其作用是造成悬念,引出下文,并引起读者的思考,吸引读者把小说读下去。

答题角度为:①引起读者的思考。

②引出下文的情节。

③突出人物形象。

④揭示小说的主题。

(2)小说的开头如果是写景法,

答题角度为:交代故事发生的环境、渲染气氛、烘托人物心情。

(四)、小说结尾作用

(1)、小说的结局如果如果出人意料,(欧亨利式结尾)

答题角度为:①从结构安排上看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,如石破天惊,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量。

②从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中。

③从主题上看,能更好地深化主题。

(2)、小说的结局如果是令人伤感的悲剧,

答题角度为:①从主题上看,能更好地深化主题。

②从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格。

③这种结局令人感动,令人回味,引人思考。

(3)、小说的结局如果是令人喜悦的大团圆,

答题角度为:①从表达效果上看,小说喜剧结局给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味。

②从阅读者的情感体验看,喜剧性的结尾与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感。

③从主题上看,这样的结局凸显出的美好人性超越了战争,反映出人类向往和平美好生活的愿望。

(4)、小说的结局如果是戛然而止,留下空白,答题角度为:留下了“空白”给读者想象,让读者进行艺术再创造,能更好地深化主题。

如:微型小说(《我没有病》)第19题请简要分析小说是如何通过奇特的情节设置悬念的,这样写有什么好处?(4分)

答:(1)小说开头没有交代“他”的身份,而是写“他”来到办公室安排工作,接待来访的人,怒斥企图行贿的人,接听电话,制造了“他”是不是局长的悬念。

小说最后点明“他”不是局长而是病人。

(2分)

(2)这样设置悬念的好处:使故事扑朔迷离,情节曲折;使主人公这个人物形象更具传奇色彩,激发读者的阅读兴趣。

(2分)

四、小结

分析情节作用的题目从内容和结构两方面来作答或者扣住情节、人物、主题、环境来作答。

设置悬念

引出下文

为后面的情节发展做铺垫或埋伏笔

结构照应前文

推动情节发展或转折

线索,贯穿全文

点明人物活动的环境

内容表现了(或突出了)人物性格

表现主旨或深化了主题。