高考小说阅读专题复习:情节的概括与梳理

- 格式:ppt

- 大小:189.50 KB

- 文档页数:21

一、小说的情节结构1.小说情节概括1)基本格式:何时何地何人做了何事。

2)按时间:序幕、开端、发展、高潮、结局、尾声。

高潮往往是矛盾冲突最激烈最尖锐的阶段。

《最后一课》:上学路上——上课之后——上课经过——宣布放学。

3)按空间(场面):《林教头风雪山神庙》,酒店遇故交——市场买刀寻敌——看管草料场——山神庙复仇。

4)按线索:人、物、事、情等。

《清兵卫与葫芦》,弃葫芦——痴葫芦——玩葫芦——卖葫芦(物线)。

《我的叔叔于勒》:盼于勒——赞于勒——遇于勒——躲于勒(情线)。

5)从某个角度概括示例:《枪口下的人格》从主人公贝尔蒂的角度概括,俘敌——护敌——被俘——脱险——赴死。

6)概括格式:小说以……为线索(或“围绕着……”),先写……,再写……,最后写……2.小说结构特点(1)单线结构(2)双线结构①明暗线:显隐结合,摇曳多姿——鲁迅《药》②双主线:花开两朵,各表一枝——《失街亭》③主次线:主次偕行,相辅相成——《最后一片常青藤叶》明暗双线的好处:一明一暗(一显一隐)两条线索,交织在一起(交叉推进,平行展开,相互呼应,彼此映照),形成“悬念”,使故事情节生动(紧凑集中),跌宕有致(引人入胜,曲折紧张);更好地塑造……人物形象;突出小说……的主题。

(3)一波三折式结构(摇摆式结构):大多数小说情节运行并不呈现为一条直线,而往往会在发展或高潮处横生枝节,使情节发生波折,这就出现了情节的摇摆。

情节的摇摆往往赋予小说更为摄人心魄的魅力。

(4)欧亨利式结尾(突转式结尾):指小说的结尾既出乎意料,又在情理之中。

因美国欧·亨利最擅长这种结构,故称“欧·亨利式”。

作者在结尾出其不意地揭示真相,而这一真相又符合情理,结尾的突转增加了小说情节的生动性。

分析时,一要分析其结尾的出人意料,而要分析其结尾的合理性(即分析前文的铺垫、伏笔、暗示等)。

(5)延迟式情节:作者竭力给故事、人物、心理设置障碍,又不使读者觉得希望完全破灭,在这种捉迷藏式的游戏中,一环扣一环,体现小说的结构张力(使小说故事富有张力),比较典型的小说就是《牲畜林》。

小说阅读必考题型之情节概括★★必备知识★★把握好故事情节,是欣赏小说的基础,也是整体感知小说的起点。

命题者在为小说命题时,也必定以情节为出发点,从整体上设置理解小说内容的试题。

【题目设定方式】(1)请围绕主人公梳理小说的基本情节。

(2)文中共写了哪几件事? 请依次加以概括。

(3)请用简洁的文字写出小说中人物的心理变化过程。

(4)小说情节一波三折,请概括出情节发展的跌宕之处。

【解题思路展示】思路一:根据结构来梳理事件的发展过程一般分为开端、发展、高潮和结局,阅读时先给文章各段标上序号来划分文章层次,进而梳理情节。

思路二:根据场景来梳理一般一个场景可以梳理为一个情节。

小说中的场景就是不同时间下人物活动的场所。

思路三:根据线索来梳理线索是整个作品情节发展的脉络,它可以是某人、某物、某种情感、某个事件,还可以是时间、空间。

抓住线索是把握小说故事发展的关键。

线索有单线和双线两种。

双线一般分明线、暗线两种。

高考考查的小说往往较简单,线索也趋向于单线式结构。

【答题模板展示】模板一:完整叙述的答题模板按照“何时+何地+何人+何事”的格式加以概括,应有的要素不能缺失,尤其是“何人”“何事”不能少。

“何事”一环中有时要包括“原因、经过、结果”。

模板二:从主人公的角度叙述的答题模板按照“某人做了什么事”的格式加以概括,当文本故事较复杂、关涉人物较多时,要避免前后情节的相互交错。

注意把握事件涉及的对象,从同一角度概括,做到前后贯通。

★★经典例题★★一、(2018年全国卷2)阅读下文,回答问题有声电影老舍二姐还没看过有声电影。

可是她已经有了一种理论。

在没看见以前,先来一套说法,不独二姐如此;此之谓“知之为知之,不知为知之”也。

她以为有声电影便是电机嗒嗒之声特别响亮而已。

不然便是当电人——二姐管银幕上的英雄美人叫电人——互相巨吻的时候,台下鼓掌特别发狂,以成其“有声”。

她确信这个,所以根本不想去看。

但据说有声电影是有说有笑而且有歌,她才想开开眼。

2025年高考语文一轮复习文学类文本阅读小说专题02梳理概括情节学案(含答案)文学类文本阅读小说专题02:梳理概括情节(解析版)考情分析:考势微解命题角度一般分为两种类型:第一种为显性考查,要求直接概括情节或梳理文章脉络;第二种是隐性考查,要求概括心理变化或情感态度,后者考查频率较高。

另外,情节概括题题干中往往有“情节"脉络”“历程"等字样,或者有“概括”“梳理"等字样。

有的题目要求就文本整体加以梳理概括,而更多的则是要求就文本局部进行梳理概括,且有明确的指向性高考链接暗考型:1.(2022·新高考Ⅰ卷)舟行江上,子胥的思绪随着他在江上的所见所感而逐步生发展开。

请结合文中相关部分简要分析。

(6分)(《江上》)2.(2021·全国乙卷)买卖瓷盘的过程中,杨成岳的心理发生了哪些变化请结合作品简要说明。

(6分)(《秦琼卖马》)3.(2018·全国Ⅲ卷)请简要分析文中先行者的心理变化过程。

(6分)(《微纪元》节选)明考型:4.(2016·江苏卷)第④段中会明为什么逢人就问何时开火请简要概括。

(6分)(《会明》)情节必备知识:1.小说情节结构组成开端是作品所反映的矛盾冲突的第一件事,是后来一系列事件的起点发展是作品中矛盾冲突从展开到激化的演变过程高潮是决定矛盾各方命运的主要矛盾即将解决的关键时刻;是矛盾冲突发展到顶点,人物的思想斗争最紧张、最激烈、最尖锐的阶段结局矛盾得到解决,人物性格的发展已经完成,事件有了最后的结果,主题思想得到充分展现,是情节发展的必然结果2.小说情节常见结构模式(1)常见传统小说模式(线性结构模式)模式解读单线结构基本模式为开端—发展—高潮—结局,完整模式前面还会有序幕,后面还会有尾声。

目前高考选文多为这样的结构模式双线结构(复线结构) 由两条线索组成,或一明一暗,或一主一副篇目:《药》摇摆式(一波三折式) 大多数小说的情节发展轨迹并不呈现为一条直线,不会很顺利地循着开端、发展、高潮、结局行进,而往往会在发展或高潮处横生枝节,使情节发生波折,经历一定的波折后,再回到正轨,这就出现了情节的摇摆。

1.阅读下面的文字,完成下面小题。

腌菜师黄元太母亲在烧柴锅时打了个盹儿。

梦中锅里水已经烧开了,腊菜放进去了,正在煮着,水已成浅绿,咕嘟咕嘟。

小女孩儿用一根带叶的竹枝轻轻搅动,让水染上竹叶的清香。

昨天夜里,母亲做了个漫长的梦,醒来后就忘了梦的内容,但梦里的气味仍在,缭绕在屋檐和枕席之间。

母亲这会儿片刻的睡眠便接通了昨夜的梦境,就像小水池接通了遥远的湖泊。

她想起梦中自己是个小女孩儿,跟随外婆去丹江的源头取水。

河道两岸土色如丹砂,空中有白鹤飞鸣。

母亲生于二十世纪二十年代。

当地有腌制酸菜的传统,她年少时就开始学,二十岁不到,就研制出酸菜“酸味王”,酸中带着甜,丹江鱼配母亲的酸菜简直是一绝,一时名动帝都。

腊菜取自初冬的麦地。

母亲挎着篮子,不时俯下身子挑选着,大的不要,过小的也不要,开花的更不要。

她能分辨出哪些腊菜是同一天从地里冒出来的,一天薅不过半篮,光菜就收集了半月。

腌菜的水就取自丹江源头。

外婆老了,母亲就独自乘舟溯流而上,手持一瓢,眼睛紧盯着水流,不时用瓢抄起一点儿水,倒进桶中。

她能分辨出水中最精华的部分,捕捉到最优美的波纹,一日不过收集小半桶,光取水就花了九天。

这水积贮久了,就呈柿黄色,运回来腌菜,芳味无双。

然后是择菜。

她取水的时候就已经带上腊菜,在丹江的边上小心地清理好泥土,摘取黄叶,轻轻放入水中,用手轻抚嫩叶,以免因损坏经络导致汁液流出。

这秘法外婆也没教她,她自己也不知得自何处,仿佛天生就知道。

她不断琢磨,改进着腌制技艺。

母亲从瞌睡中醒来,一看炉灶,还好没误了火候。

空气中满是腊菜特有的香气。

这种腊菜煮到八成熟,呈碧绿色,然后捞出放进瓮中,连同煮腊莱的沸水。

这口瓮出自当地窑场名匠之手,制成后三载,从未盛放过它物,再填满松毛,静置三年,以去烟火气。

煮过的腊莱放入瓮中,水要漫过腊菜,然后放一鹅卵石在上面,把锅簰盖好、封实。

鹅卵石是在大山的河道里捡的,外表雪白细腻﹑非常光滑。

这还不重要,重要的是鹅卵石的周身隐隐约约有些斑点,好像一个个星座。

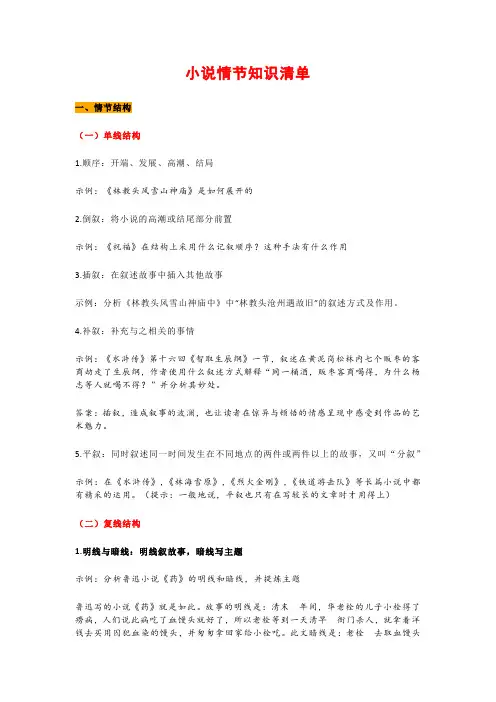

小说情节知识清单一、情节结构(一)单线结构1.顺序:开端、发展、高潮、结局示例:《林教头风雪山神庙》是如何展开的2.倒叙:将小说的高潮或结尾部分前置示例:《祝福》在结构上采用什么记叙顺序?这种手法有什么作用3.插叙:在叙述故事中插入其他故事示例:分析《林教头风雪山神庙中》中“林教头沧州遇故旧”的叙述方式及作用。

4.补叙:补充与之相关的事情示例:《水浒传》第十六回《智取生辰纲》一节,叙述在黄泥岗松林内七个贩枣的客商劫走了生辰纲,作者使用什么叙述方式解释“同一桶酒,贩枣客商喝得,为什么杨志等人就喝不得?”并分析其妙处。

答案:插叙,造成叙事的波澜,也让读者在惊异与顿悟的情感呈现中感受到作品的艺术魅力。

5.平叙:同时叙述同一时间发生在不同地点的两件或两件以上的故事,又叫“分叙”示例:在《水浒传》,《林海雪原》,《烈火金刚》,《铁道游击队》等长篇小说中都有精采的运用。

(提示:一般地说,平叙也只有在写较长的文章时才用得上)(二)复线结构1.明线与暗线:明线叙故事,暗线写主题示例:分析鲁迅小说《药》的明线和暗线,并提炼主题鲁迅写的小说《药》就是如此。

故事的明线是:清末年间,华老栓的儿子小栓得了痨病,人们说此病吃了血馒头就好了,所以老栓等到一天清早衙门杀人,就拿着洋钱去买用囚犯血染的馒头,并匆匆拿回家给小栓吃。

此文暗线是:老栓去取血馒头那天清早,被杀的囚犯是革命者夏瑜,小栓就是吃的他的血馒头,但这剂“药”并没把小栓的病治好。

小栓最终还是被痨病夺去了生命。

作者就将这明暗两线交*,结成双环连套——在本文结局的坟场上,让小栓的墓和夏瑜的墓错落地挨在一起,小栓的母亲、夏瑜的母亲又都在给儿子上坟、烧纸……《药》的主题:“愚昧的群众享用革命者的鲜血,不是医治病苦的良药;资产阶级脱离群众的革命,不是疗救中国社会的良药。

”就自然而然地从坟地里奔出来了。

2.蒙太奇结构:镜头组合,立体感,省去交代与过渡示例:先秦作品《弾歌》“断竹、续竹、飞土、逐宍(古“肉”字)”使用了什么叙事手法?有什么作用?答案:使用了蒙太奇手法,四个词,就是四个镜头,四个镜头组合起来,就形成一幅完整的古代原始人类劳动狩猎的画面,真实的再现了古代人类的劳动过程。

⼩说阅读之情节(知识点)2020年⾼考语⽂⼩说阅读之⼩说情节情节是⼩说的核⼼部分,把握好故事情节,是欣赏⼩说的基础,也是整体感知⽂章的起点。

命题者在为⼩说命题时,也必定以情节为出发点,从整体上设置理解⽂章内容的试题。

⾼考考查情节的题型有3种:情节概括梳理题、情节⼿法题、情节作⽤题。

⼀、梳理概括情节“情节梳理概括”就是要求考⽣能够按照⼀定的顺序梳理情节,并⽤简要的语⾔加以概括表述。

⾼考考查这⼀考点的试题往往⽴⾜全⽂设题,考查全⽂的故事情节的梳理。

这种试题分为明考型(题⼲直接明确概括情节或梳理情节、脉络)和暗考型(题⼲要求概括⼈物的⼼理变化、态度变化、情感变化等)两种。

【考试题型】明考型:这类题⽬的题⼲中往往有“概括”、“梳理”等作答动词和“情节”“脉络”等表答题⽅向的名词。

⽐如说“请围绕主⼈公梳理⽂章的基本情节”“请⽤简明的语⾔梳理这篇⼩说的脉络”。

暗考型:题⼲不是明确要求概括或梳理情节、脉络,⽽是要求概括⼈物的⼼理变化、态度变化、情感变化等。

这类题⽬实际上也属于情节梳理题,只是答题⽅向不同。

例如“请⽤简洁的⽂字写出⼩说中XX的态度的变化过程。

”【答题⽅法】1.结构连贯法:厘清⼩说的结构层次,按⼩说的叙述顺序、情节发展中“开端、发展、⾼潮、结局”的结构脉络梳理。

2.场⾯连贯法:⼩说中的场⾯是⼈物活动的重要场所,有些⼩说中⼀个场⾯就可以梳理为⼀个情节。

3.线索连贯法:线索是串联⼩说⼈物、事件的⼈、事、物、感情、时间或地点等,勾画关联线索的语句。

抓住线索,就可以围绕线索概括出情节发展的各个阶段内容。

4.细节连贯法:围绕⼈物活动,深⼊阅读⽂本内容,抓住对情节推进或⼈物活动、⼼理具有表现⼒的细节,勾画关键词句进⾏提炼、概括。

【答题步骤】第⼀步,审题⼲,明⽅向。

即根据题⼲中的关键词判断题⽬是明考型还是暗考型,从⽽确定答题的⽅向。

第⼆步,依内容,理层次。

即根据⼩说⽂本的具体内容,或采⽤结构连贯法,或采⽤场⾯连贯法,或采⽤线索连贯法,或采⽤细节连贯法,划分段落,理清层次结构。

高考小说阅读复习:梳理概括情节和线索一、知识梳理情节是构成小说的三要素之一,情节是指小说中因人物之间的相互关系和人与环境间的矛盾冲突而产生的一系列生活事件发生、发展直至解决的整个过程。

小说中的矛盾冲突是形成情节的基础,也是推动情节发展的动力,冲突双方的人物性格,则直接决定了情节进展的趋向。

如鲁迅《祝福》中祥林嫂与鲁四老爷的矛盾冲突就是构成情节的主要线索。

线索、细节和场面是构成小说故事情节的三要素。

线索是小说中连接和推动情节的具体的物、景、人和事,是情节发展的脉络,线索有主线和副线、明线和暗线之分,小说按线索数量分为单线小说、双线小说和多线小说等。

如莫泊桑小说《项链》中的线索就是项链。

细节描写是对生活中细微具体的典型情节加以生动细致的描绘,它是构成小说情节的最小单位,细节描写是场面中的一个个点,由若干个细节描写构成一个场面。

场面描写是对一定时间与地点内众多人物活动情景的描写,由一个或几个场面构成一个情节。

故事情节的展开过程一般分为开端、发展、高潮、结局四个部分,有时还有序幕和尾声,完整的故事情节显示了生活中矛盾的发展过程。

情节的安排取决于作者的艺术构思,并不一定按照现实生活中事件发生、发展的顺序来写,有时可省略某一部分,有时可颠倒或交错。

二、题型分析1.(2011年安徽卷)请用简明的语言梳理这篇小说的脉络。

(5分)2.(2011年江西卷)简要概括瓦萨卡发现小包后经历的心理变化过程。

(5分) 概括小说故事情节试题的题干中一般有“主要情节”“脉络”“过程”等要求语。

此类试题主要有两种:一是对小说全篇情节结构脉络的梳理概括,如第1题;第二种是对小说局部情节进行梳理概括,如第2题。

三、解题技法1.同一角度,环节清楚。

在弄清情节的叙述顺序前提下,可按线索、结构、场面和人物(主人公)等角度梳理概括小说的情节。

无论选取哪个角度梳理情节,都要保持前后按同一角度概括,做到前后贯通,避免前后情节的相互交错。

2.抓住要素,提取要点。