《机械波》实用教案

- 格式:docx

- 大小:37.60 KB

- 文档页数:3

《机械波》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 理解机械波的基本观点和性质。

2. 掌握简谐横波的生成规律及描述方法。

3. 学会运用波动规律解决实际问题。

二、教学重难点1. 教学重点:理解横波的观点,掌握简谐横波的生成规律及描述方法。

2. 教学难点:如何运用波动规律解决实际问题,理解多解性及正确选择物理量。

三、教学准备1. 准备教学PPT,包含各种图片、动画和视频以辅助讲解。

2. 准备一些常见机械波的例子,如水波、声波等,供学生观察和理解。

3. 准备足够的习题,供学生练习和稳固知识。

4. 准备实验室或相关设备,以便学生实际操作和观察机械波的形成。

四、教学过程:(一)引入1. 复习回顾:高中物理中机械波的相关知识。

2. 提出疑问:什么是机械波?机械波是如何产生的?3. 引导学生思考,为新课做铺垫。

(二)新课1. 讲解机械波的基本观点,包括定义、分类、传播媒介等。

2. 通过具体实例,让学生了解机械波的产生过程和传播过程。

3. 引导学生分析简单机械波的传播规律,如波形、速度、周期等。

4. 引入介质中质点的运动规律,分析其在时间和空间上的变化。

5. 讲解机械波在生活和工程中的应用,如声波、水波等。

6. 组织学生讨论,提出问题,共同探讨解决的方法。

(三)实践1. 安排学生自行制作简单的机械波模型,如绳波、水波等,体验机械波的产生和传播过程。

2. 组织学生分组进行实验,观察和分析不同介质中机械波的传播特性。

3. 鼓励学生通过实践,加深对机械波的理解和掌握。

(四)总结与作业1. 总结本节课的主要内容,强调重点和难点。

2. 安置作业:撰写一篇关于机械波的小论文,总结所学知识和感受。

3. 提醒学生做好复习,为后续课程的学习打下基础。

教学设计方案(第二课时)一、教学目标1. 理解机械波的基本观点和性质。

2. 掌握简谐横波的波动方程和数学描述方法。

3. 能够通过实际数据和公式计算波动参数。

二、教学重难点1. 教学重点:机械波的基本观点和波动方程的理解和应用。

《机械波》教案知识与技能:1、明确机械波的产生条件2、掌握机械波的形成过程及波动传播过程的特征3、了解机械波的种类及其传播特征过程与方法:1、通过仔细观察演示实验,对波的产生条件及形成过程有全面的理解,同时通过仔细分析课本的插图进一步加深对机械波形成过程的理解。

2、教学过程中通过对机械波形成过程的分析,引导和培养学生的空间想象水平和思维水平。

情感、态度和价值观1、培养学生细心,认真,一丝不苟做试验的品质,进而培养学生实事求是的科学态度和良好的工作作风。

2、培养学生互相团结,分工协作的团队精神。

二重点、难点分析重点是机械波的形成过程难点是机械波的形成过程三、教学方法:复习提问,讲练结合,课件演示四、教具:1、演示绳波的形成的长绳;并用课件展示。

2、横波、纵波演示仪;并用课件展示。

3、用幻灯展示机械波。

五教学过程引入新课我们已学习过机械振动,它是描述单个质点的运动形式,这个节课我们来学习由大量质点构成的弹性媒质整体的一种运动形式——机械波。

1、机械波的产生条件演示——水波:教师用幻灯机做实验:使平静的水面振动,会看到水面上一圈圈起伏不平的波纹逐渐向四周传播出去,形成水波。

演示——绳波:用手握住绳子的一端上下抖动,就会看到凸凹相间的波向绳的另一端传播出去,形成绳波。

以上两种波都能够叫做机械波。

教师提问:水波离开水能看到上面的现象吗?绳波离开绳行吗?学生回答:不行。

教师提问:当振动停止后我们又看到了什么现象?学生回答:传出去的仍然在传播,以后水(绳)都静止不动了。

请学生总结:(教师可引导)(1)机械波的概念:机械振动在介质中的传播就形成机械波(2)机械波的产生条件:振源和介质。

振源——产生机械振动的物质,如在绳波中的手的不停抖动就是振源。

介质——传播振动的媒质,如绳子、水。

2、机械波的形成过程(用课件把绳波的运动展示)(1)介质模型:把介质看成由无数个质点弹性连接而成,能够想象为(图1所示)(2)机械波的形成过程:由于相邻质点间力的作用,当介质中某一质点发生振动时,就会带动周围的质点振动起来,从而使振动向远处传播。

机械波实用教案范文【一、教学目标】1.知识目标:学习机械波的基本概念和特性,了解机械波的传播方式。

2.技能目标:能够描述机械波的传播方式和波的性质。

3.情感目标:培养学生对物理知识的兴趣,培养学生观察和实验的能力。

【二、教学重难点】1.教学重点:机械波的定义、传播方式和波的性质。

2.教学难点:波的传播方式和波的性质的掌握和运用。

【三、教学准备】教师:教案、黑板、粉笔、投影仪、实验器材等。

学生:课本、笔记本。

【四、教学过程】【导入】1.教师播放一段波的传播动画,让学生观察并思考:这个图形是什么?它是如何传播的?2.请几位学生回答问题,并对他们的回答做一些引导,引出机械波的概念。

【呈现】1.教师通过投影仪展示机械波的基本概念和特性,并给出机械波的定义:机械波是通过物质的振动而传播的波动现象。

2.教师利用黑板和粉笔讲解机械波的传播方式和波的性质,包括纵波和横波的区别、波的振幅、波长、周期、频率等概念。

【实验】1.教师介绍一个简单的实验装置,演示横波在绳子上的传播。

2.学生们分组进行实验操作,通过悬挂绳子和手的上下运动,观察横波在绳子上的传播过程,记录波的振幅、波长等特性。

3.学生们在实验完成后,进行实验结果的汇报和讨论,教师进行指导。

【拓展】1.教师通过讲解声波和水波,引出了波的传播速度的概念,让学生理解波速与频率和波长的关系。

2.教师利用黑板和投影仪进行计算公式的推导,提醒学生注意计算单位的转换。

3.教师和学生一起进行一些简单的计算练习。

【归纳总结】1.教师通过黑板和投影仪总结机械波的传播方式和波的性质,并强调波的传播速度与频率和波长的关系。

2.教师布置一些练习题,要求学生在家里完成,并下节课检查订正。

【五、教学反思】通过本节课的教学,学生对机械波的概念和特性有了初步的了解。

通过实验操作,学生对机械波的传播方式和波的性质有了直观的认识。

但是,本节课的时间安排还不够充分,没有给学生提供足够的时间进行实验操作和讨论。

一、教案基本信息教案名称:有关机械波教案课时安排:2课时教学目标:1. 让学生了解机械波的概念、特点和分类。

2. 使学生掌握机械波的传播原理和反射、折射、干涉等现象。

3. 培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

教学重点:1. 机械波的概念和特点。

2. 机械波的传播原理。

3. 反射、折射、干涉等现象的原理和应用。

教学难点:1. 机械波的传播原理。

2. 反射、折射、干涉等现象的计算和分析。

教学准备:1. 教学课件。

2. 实验器材:绳波发生器、反射镜、干涉仪等。

二、教学过程1. 导入:通过展示海浪、声波等图片,引导学生思考机械波的概念和特点。

2. 新课:讲解机械波的概念、特点和分类,介绍机械波的传播原理。

3. 互动环节:学生分组进行实验,观察绳波的传播过程,探讨机械波的传播原理。

4. 讲解:介绍反射、折射、干涉等现象的原理和应用。

5. 练习:学生运用所学知识解决实际问题,如计算反射波、折射波的波长等。

三、课后作业1. 复习机械波的概念、特点和分类。

2. 掌握机械波的传播原理。

3. 学习反射、折射、干涉等现象的计算和分析方法。

四、教学反思本节课通过图片导入、实验演示、互动探讨等形式,使学生了解了机械波的概念、特点和分类,掌握了机械波的传播原理以及反射、折射、干涉等现象。

在教学过程中,注意引导学生运用所学知识解决实际问题,提高了学生的动手能力和创新能力。

但部分学生在理解机械波的传播原理时仍有一定难度,需要在今后的教学中加强巩固。

五、教学评价1. 学生对机械波的概念、特点和分类的掌握程度。

2. 学生对机械波的传播原理的理解和应用能力。

3. 学生对反射、折射、干涉等现象的计算和分析能力。

4. 学生在课堂互动和实验操作中的表现。

六、教学内容6. 衍射现象讲解衍射现象的定义和条件,通过动画或实验演示衍射现象,让学生了解衍射现象的本质。

引导学生通过观察衍射现象,分析衍射条件对波传播的影响。

7. 波的合成与分解介绍波的合成与分解的概念,讲解合成波与分解波的原理。

教学目标:1. 了解机械波的产生和传播条件;2. 掌握机械波的类型、波动方程和波动参数;3. 理解波的能量、能量密度和能量传播;4. 能运用机械波知识解决实际问题。

教学重点:1. 机械波的产生和传播条件;2. 波动方程和波动参数;3. 波的能量和能量密度。

教学难点:1. 波动方程的推导和应用;2. 波的能量和能量密度的计算。

教学过程:一、导入1. 通过展示生活中的实例,如水波、声波等,引导学生了解波的概念;2. 引出机械波的定义,即机械振动在弹性介质中由近及远地传播形成的波。

二、机械波的产生和传播1. 介绍机械波的产生条件:介质振源、弹性介质;2. 讲解机械波的传播特点:各质点围绕平衡位置做简谐振动,质点不随波前进;3. 介绍机械波的分类:横波(固态介质中传播)和纵波(固液气中传播)。

三、波动方程和波动参数1. 介绍波动方程:y = Asin(ωt ± kx),其中A为振幅,ω为角频率,k为波数,t为时间,x为位移;2. 讲解波动参数:波长λ、波速v、周期T,它们之间的关系为v = λ/T = ω/k;3. 通过实例讲解波动方程的推导和应用。

四、波的能量和能量密度1. 介绍波的能量:波在传播过程中携带的能量;2. 讲解波的能量密度:单位体积内的波能量;3. 通过实例讲解波的能量和能量密度的计算。

五、课堂练习1. 根据波动方程,计算波的振幅、角频率、波数、波长、波速和周期;2. 根据波的传播条件,判断波的传播方向;3. 计算波的能量和能量密度。

六、总结1. 回顾本节课所学内容,强调机械波的产生、传播、波动方程和波的能量;2. 鼓励学生在生活中观察波的现象,提高对机械波的认识。

教学反思:1. 本节课通过实例和练习,帮助学生理解机械波的产生、传播和波动方程,提高学生的实际应用能力;2. 在讲解波动方程和波的能量时,要注意推导过程的严谨性和逻辑性;3. 在课堂练习中,要关注学生的解题思路,及时纠正错误,巩固所学知识。

高中物理《机械波》的教案一、教学目标1. 让学生理解机械波的概念,了解机械波的形成和传播过程。

2. 让学生掌握机械波的性质,包括波长、波速、周期和频率。

3. 让学生学会运用机械波的知识解决实际问题。

二、教学内容1. 机械波的定义和分类2. 机械波的形成和传播3. 机械波的性质4. 波的反射和折射5. 波的干涉和衍射三、教学重点与难点1. 重点:机械波的形成和传播过程,机械波的性质。

2. 难点:波的反射和折射,波的干涉和衍射。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究机械波的形成和传播过程。

2. 使用多媒体课件,生动展示机械波的图像和现象。

3. 利用实验和实践,让学生直观地感受机械波的特性。

4. 采用小组讨论法,培养学生的合作能力和解决问题的能力。

五、教学安排1. 第一课时:机械波的定义和分类2. 第二课时:机械波的形成和传播3. 第三课时:机械波的性质(波长、波速、周期和频率)4. 第四课时:波的反射和折射5. 第五课时:波的干涉和衍射六、教学策略1. 结合实际案例,让学生了解机械波在生活和工程中的应用。

2. 利用数学工具,如波动方程,分析机械波的传播特性。

3. 设计不同难度的题目,针对学生的掌握程度进行巩固和提高。

4. 鼓励学生进行课外阅读,了解机械波的前沿研究和最新应用。

七、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,了解学生的学习状态。

2. 作业完成情况:检查学生作业的完成质量,评估学生对知识点的掌握程度。

3. 章节测试:进行章节测试,分析学生的学习成果,及时发现并解决教学中存在的问题。

4. 学生反馈:收集学生对教学内容的意见和建议,不断优化教学方法。

八、教学资源1. 多媒体课件:制作涵盖重点知识点的课件,便于学生理解和记忆。

2. 实验器材:准备振动台、弦、光盘等实验器材,让学生直观地了解机械波的传播。

3. 教学视频:收集相关机械波现象的视频资料,增加课堂的趣味性。

机械振动和机械波一、波的形成和传播1、波的形成-------------------------------------------------------------------------------------->分解传播过程(1)波的形成过程:(图演示)波源的振动带动周围质点做受迫振动。

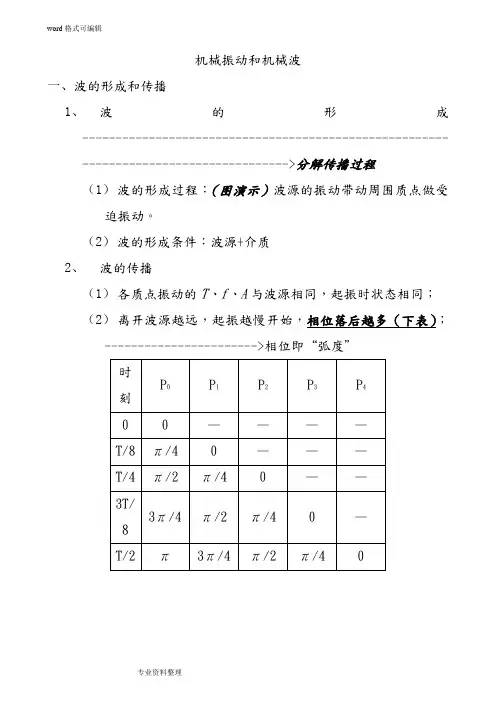

(2)波的形成条件:波源+介质2、波的传播(1)各质点振动的T、f、A与波源相同,起振时状态相同;(2)离开波源越远,起振越慢开始,相位落后越多(下表);----------------------->相位即“弧度”时P0P1P2P3P4刻0 0 ————T/8 π/4 0 ———T/4 π/2 π/4 0 ——3T/3π/4 π/2 π/4 0 —8T/2 π3π/4 π/2 π/4 0(3)机械波传递波源的振动形式、能量和信息,不传播质点;①. 每个质点在各自的平衡位置附近振动②. 波形向传播方向“平移”(4)起振时间相差T的整数倍的质点,运动状态总相同。

3、波的分类(1)横波:质点的振动方向与波的传播方向垂直①. 特征:波形具有波峰和波谷相间②. 实例:绳波,水波(2)纵波:质点的振动方向雨波的传播方向相同①. 特征:波形具有密部和疏部相间②. 实例:声波,弹簧波动yxv<练习>1.下列关于振动和波的关系,正确的是( ) A 、有机械波必有机械振动 B 、有机械振动必有波 C 、离波源越远的质点振动周期越长 D 、波源停止振动时,介质中的波动立即停止2.下列关于机械波的说法正确的是( ) A 、相邻的质点要互相做功 B 、纵波的质点可以随波迁移C 、振源开始时怎样振动,其它质点开始时就怎样振动D 、波中各质点的振动频率是相同的3.如图所示,是一列沿绳子向右传播的横波,除去第1点,在途中速度最大的点是第( )点,加速度最大的点是第( )点。

4.一列横波某时刻的波形如图所示,经过0.25s 途中P 点第一次到达波峰,此后在经过0.75s ,P 点的位移和速度可能是( )A 、位移是2cm ,速度为零B 、位移是零,速度方向沿+y 方向1 23 4 5 67vy/cm0x/cm123A -APC 、位移是-2cm ,速度为零D 、位移是零,速度方向沿-y 方向5.如图为波沿一条固定的绳子向右刚传播到B 点时的情形,由图可判别A 点刚开始振动时的振动方向是( )A 、向左B 、向右C 、向上D 、向下 答案:A ;ACD ;3,5;BD ;D ;AB二、波的图像 1、 图象的建立(1)画出波在某时刻的波形 (2)将波形置于x y -坐标系中 (3) 意义:描述某时刻...介质中各个质点的分布情况 2、 纵波和横波图象 (1)纵波的图象 ①. 密部和疏部②. 波长λ:相邻..两个运动状态总相同的点间的距离..。

教学目标:1. 知识与技能:- 理解机械波的定义、形成条件、传播特点。

- 掌握机械波的分类、波速、波长、频率等基本概念。

- 理解机械波的干涉、衍射现象,并能解释实际生活中的相关现象。

2. 过程与方法:- 通过实验和演示,培养学生的观察能力和实验操作技能。

- 通过小组讨论和合作,提高学生的分析和解决问题的能力。

3. 情感、态度与价值观:- 培养学生对物理现象的好奇心和求知欲。

- 增强学生的科学素养,树立科学的世界观。

教学重点:1. 机械波的定义、形成条件、传播特点。

2. 机械波的分类、波速、波长、频率等基本概念。

3. 机械波的干涉、衍射现象。

教学难点:1. 机械波的形成和传播原理。

2. 干涉和衍射现象的理解和应用。

教学准备:1. 实验器材:机械波演示器、波源、示波器、光栅、单缝、双缝等。

2. 多媒体课件。

教学过程:一、导入新课1. 展示生活中常见的机械波现象,如水波、声波等,引导学生思考机械波的形成和传播特点。

2. 提问:什么是机械波?机械波有哪些特点?二、讲授新课1. 机械波的定义、形成条件、传播特点:- 机械波是指振动在介质中传播的波。

- 形成条件:机械振动和介质。

- 传播特点:沿介质传播,具有波动性、传播性、反射性、折射性等。

2. 机械波的分类、波速、波长、频率等基本概念:- 机械波可分为横波和纵波。

- 波速:波在单位时间内传播的距离。

- 波长:相邻两个波峰(或波谷)之间的距离。

- 频率:单位时间内波通过某一点的次数。

3. 机械波的干涉、衍射现象:- 干涉:两列或多列相干波相遇时,产生的加强或减弱现象。

- 衍射:波在传播过程中遇到障碍物或孔径时,发生偏离直线路径传播的现象。

三、实验演示1. 机械波演示器演示机械波的传播过程。

2. 通过示波器观察波源产生的机械波。

3. 光栅、单缝、双缝等实验演示干涉和衍射现象。

四、课堂小结1. 回顾本节课所学内容,强调重点和难点。

2. 提问:如何应用机械波的知识解释实际生活中的现象?五、作业布置1. 完成课后习题,巩固所学知识。

一、教案基本信息有关机械波教案范文课时安排:2课时(90分钟)教学目标:1. 让学生了解机械波的定义、特点和分类。

2. 使学生掌握机械波的传播过程和能量传递方式。

3. 培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

教学重点:1. 机械波的定义和特点。

2. 机械波的传播过程和能量传递。

教学难点:1. 机械波的产生和传播机制。

2. 机械波的干涉和衍射现象。

教学准备:1. 教学PPT。

2. 相关教学视频或动画。

3. 实验器材(如弹簧、绳子等)。

二、教学过程第一课时一、导入(5分钟)1. 引导学生回顾波动的概念,提问:波动有哪些类型?二、新课导入(10分钟)1. 讲解机械波的定义:机械波是指机械振动在介质中的传播过程。

2. 讲解机械波的特点:周期性、波动性和能量传递。

三、机械波的分类(15分钟)1. 纵波:振动方向与波传播方向在同一直线上。

2. 横波:振动方向与波传播方向垂直。

3. 表面波:振动方向在介质表面。

四、机械波的传播过程(20分钟)1. 讲解波的传播机制:波源振动带动相邻质点振动,形成波动。

2. 讲解波的传播特点:波动传播过程中,波形和能量保持不变。

第二课时五、机械波的能量传递(20分钟)1. 讲解能量传递方式:通过波的传播,能量从波源传递到其他位置。

2. 举例说明:如声波传播过程中,声音能量传递到我们的耳朵。

六、机械波的干涉和衍射现象(15分钟)1. 讲解干涉现象:两个或多个波源产生的波相遇时,波的振动相互加强或相互抵消。

2. 讲解衍射现象:波遇到障碍物时,波的传播方向发生改变。

七、实例分析(10分钟)1. 分析实际生活中的机械波现象,如声波、水波等。

2. 引导学生运用所学知识解决实际问题。

八、课堂小结(5分钟)2. 强调机械波的传播过程和能量传递方式。

九、作业布置(5分钟)2. 请学生举例说明生活中遇到的机械波现象。

十、教学反思(课后)2. 对后续教学进行调整,提高教学质量。

六、教学延伸与应用六、实验演示(20分钟)1. 安排实验:用弹簧或绳子制作一个简单的机械波模型。

机械波备课教案一、教学目标1. 了解机械波的基本概念和特点;2. 掌握机械波的传播方式和性质;3. 理解机械波的波动方程和波速的计算方法;4. 熟悉机械波的反射、折射和干涉现象;5. 培养学生的观察能力和实践动手能力。

二、教学内容1. 机械波的基本概念和特点a. 机械波的定义;b. 机械波的分类;c. 机械波的传播方式。

2. 机械波的传播性质a. 机械波的波动方程;b. 机械波的波速计算;c. 机械波的频率和波长;d. 机械波的振幅。

3. 机械波的反射和折射现象a. 机械波在界面上的反射规律;b. 机械波在介质中的折射规律;c. 机械波反射和折射现象的实例分析。

4. 机械波的干涉现象a. 机械波的干涉条件;b. 机械波的干涉现象及实例分析。

5. 实验教学a. 利用弹性绳进行机械波实验;b. 观察和记录实验现象;c. 分析实验结果和理论知识的对应关系。

三、教学重难点1. 教学重点a. 机械波的基本概念、传播方式和特点;b. 机械波的波动方程、波速计算和频率与波长的关系;c. 机械波的反射、折射和干涉现象。

2. 教学难点a. 波动方程和波速的计算方法的理解和应用;b. 机械波的反射、折射和干涉现象的实例分析。

四、教学方法1. 教师讲授法:通过板书和示例讲解机械波的基本概念、传播方式和特点;2. 学生实验法:设计和进行机械波实验,观察和记录实验现象,分析实验结果;3. 案例分析法:通过实例分析机械波的反射、折射和干涉现象,加深学生对实际应用的理解。

五、教学过程1. 机械波的基本概念和特点a. 通过例子引入机械波的概念;b. 分类介绍机械波的不同类型;c. 解释机械波的传播方式和特点。

2. 机械波的传播性质a. 推导和讲解机械波的波动方程;b. 介绍波速的定义和计算方法;c. 解释波速与频率、波长的关系;d. 讲解机械波的振幅的概念和计算方法。

3. 机械波的反射和折射现象a. 介绍机械波在界面上的反射规律;b. 阐述机械波在介质中的折射规律;c. 分析机械波反射和折射现象的实例,如声波在不同介质中的传播情况。

有关机械波教案范文一、教学目标1. 让学生了解机械波的概念,掌握机械波的形成和传播原理。

2. 使学生理解机械波的特性,包括波长、波速、频率等。

3. 培养学生运用机械波知识解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 机械波的概念及其形成2. 机械波的传播原理3. 机械波的特性:波长、波速、频率4. 机械波的图像表示:波形图5. 机械波的叠加原理三、教学重点与难点1. 教学重点:机械波的形成和传播原理机械波的特性及其表示方法机械波的叠加原理2. 教学难点:机械波的形成过程及传播机制波速、波长、频率之间的关系机械波的叠加原理在实际问题中的应用四、教学方法1. 采用讲授法,讲解机械波的基本概念、形成原理和传播特性。

2. 利用多媒体演示机械波的形成和传播过程,增强学生的直观感受。

3. 运用案例分析法,让学生通过实际问题理解机械波的叠加原理。

4. 开展小组讨论,培养学生合作学习的能力。

五、教学准备1. 教学课件:机械波的形成、传播、特性及应用等内容。

2. 教学视频:机械波实验现象展示。

3. 练习题:涵盖本节课主要知识点。

4. 小组讨论题目:结合实际问题,分析机械波的叠加原理。

5. 实验器材:振动台、尺子、计时器等。

教学过程:1. 导入新课:通过展示机械波实验现象,引导学生思考机械波的形成和传播。

2. 讲解机械波的形成原理:讲解波源振动传递到介质中的过程,阐述机械波的形成。

3. 讲解机械波的传播特性:介绍波速、波长、频率的概念,讲解它们之间的关系。

4. 演示机械波的传播过程:利用多媒体展示机械波在不同介质中的传播情况。

5. 案例分析:分析实际问题,运用机械波知识解决问题。

6. 小组讨论:让学生结合实例,讨论机械波的叠加原理。

7. 课堂小结:总结本节课的主要知识点。

8. 布置作业:让学生通过练习题巩固本节课所学内容。

9. 课后反思:教师对本节课的教学效果进行反思,为下一节课的教学做好准备。

10. 教学评价:对学生的学习情况进行评价,包括知识掌握程度和实际应用能力。

波的形成和传播[教学目标]1、知识目标:⑴知道直线上机械波的形成过程⑵知道什么是横波,波峰和波谷⑶知道什么是纵波,密部和疏部⑷知道“机械振动在介质中传播,形成机械波”,知道波在传播运动形式的同时也传递了能量2、能力目标:⑴培养学生进行科学探索的能力⑵培养学生观察、分析和归纳的能力3.情感目标:培养学生细心、认真、一丝不苟做实验的品质,进而培养学生实事求是的科学态度和良好的工作作风[教学重点与难点]机械波的形成过程及传播规律[教学方法]实验探索和多媒体辅助教学[教具]丝带、水平悬挂的长弹簧、音叉、自制CAI课件[教学过程]一.引入课题电脑播放录像:生活中一个水波现象。

引入波是一种常见现象。

提问:生活中还有哪些波的现象?回答:绳上的波,声波,地震波,无线电波等(中的若干个)教师:补充上述回答,并演示“绳上的波,声波”。

由此说明波是生活中一种常见现象,并列举一些波的应用,如声音的反射,电磁波传递信号等,说明学习波的意义。

本章研究这种波的特性,这节课先学习波的产生与传播。

二.新课教学板书:一、波的产生与传播自制课件演示:横波右.swf 模似绳上的波问:每一个质点各做什么样的运动共同得出结论:⑴每个质点都在某一位置附近运动问:为什么第一个质点运动后,以后的质点为什么也会动起来?共同得出结论:⑵绳上各质点之间必须有力的作用问:各个质点的运动一样吗?共同得出结论:⑶后面的质点都与前面的质点具有相同的运动形式,但都要落后一点 问:波有没有向前传播共同得出结论:⑷波的形状在向前传播,振动的形式向前传播了板书:振动形式的传播形成了波教师:在绳子上,如果振源不做上述运动,而作前后振动,还会形成波吗?为什么? 换成弹簧做这样的实验,会不会形成波?为什么?学生回答:绳上无法形成波,弹簧上则可以演示:弹簧中的纵波教师说明:地震波既有横波,也有纵波板书:三、机械波板书:⑴定义:机械振动在介质中传播⑵产生条件:振源与传播振动的介质 横波:质点运动方向与波传播方向垂直波峰与波谷 例如:绳上的波纵波:质点运动方向与波传播方向平行密部与疏部 板书:波的分类:⑶机械波的特点:①波传播过程中质点并不随波迁移②前一质点的振动总是与后一质点一样,落后于后一质点的振动③波是传播振动的运动形式和能量的一种方式思考1:机械波中,某一质点振动的周期与振源的周期相同吗?为什么思考2:当振源停止振动后,介质中波会立即停止吗?为什么?三.课堂小结1.机械产生的条件是、。

课时:2课时教学对象:大学一年级学生教学目标:1. 让学生了解机械波的基本概念、传播规律和特性;2. 掌握机械波的波速、波长、频率、振幅等基本物理量的概念和计算方法;3. 理解机械波在介质中的传播过程,掌握波的叠加原理和干涉现象;4. 培养学生的科学思维能力和实验操作技能。

教学重点:1. 机械波的基本概念和传播规律;2. 机械波的波速、波长、频率、振幅等基本物理量的概念和计算方法;3. 波的叠加原理和干涉现象。

教学难点:1. 机械波在介质中的传播过程;2. 波的叠加原理和干涉现象的实验操作和现象解释。

教学准备:1. 教师准备多媒体课件、实验器材(波源、波导、接收器等);2. 学生预习教材,了解机械波的基本概念。

教学过程:第一课时一、导入1. 提问:什么是波?波有哪些类型?2. 学生回答,教师总结:波分为机械波和电磁波等类型。

二、新课讲解1. 机械波的基本概念:机械波是指机械振动在介质中传播的现象。

2. 机械波的传播规律:(1)波速:波速是波在单位时间内传播的距离,用v表示。

(2)波长:波长是相邻两个波峰(或波谷)之间的距离,用λ表示。

(3)频率:频率是单位时间内波的振动次数,用f表示。

(4)振幅:振幅是波的最大位移,用A表示。

3. 机械波的传播过程:(1)波源:波源是产生机械振动的物体。

(2)波导:波导是传播机械波的介质。

(3)接收器:接收器是接收机械波的设备。

4. 波的叠加原理和干涉现象:(1)波的叠加原理:两个或多个波在相遇时,它们的振动叠加在一起,形成新的振动。

(2)干涉现象:当两列波相遇时,它们的振动相互叠加,形成干涉现象。

三、实验演示1. 演示机械波在波导中的传播过程;2. 演示波的叠加原理和干涉现象。

四、课堂小结1. 总结机械波的基本概念、传播规律和特性;2. 强调波的叠加原理和干涉现象。

第二课时一、复习导入1. 复习机械波的基本概念、传播规律和特性;2. 复习波的叠加原理和干涉现象。

初中机械波教案教学目标:1. 了解机械波的定义和特点;2. 掌握机械波的传播方式和速度计算;3. 能够分析波形图并确定波的振幅、波长和周期;4. 理解波动方程和波动现象的应用。

教学重点:1. 机械波的定义和特点;2. 机械波的传播方式和速度计算;3. 波形图的分析方法。

教学难点:1. 波动方程的理解和应用;2. 波的传播速度的计算方法。

教学准备:1. 教学课件或黑板;2. 波形图示例;3. 相关实验器材。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引入话题:讨论日常生活中的波动现象,如水波、声波等;2. 提问:什么是机械波?机械波有哪些特点?二、新课讲解(15分钟)1. 讲解机械波的定义:机械波是指在介质中传播的振动形式;2. 介绍机械波的特点:周期性、传播方向、波动性质等;3. 讲解机械波的传播方式:纵波和横波;4. 介绍波的传播速度计算方法:波速=波长×频率;5. 讲解波形图的分析方法:振幅、波长和周期的确定。

三、实例分析(15分钟)1. 分析实例:给定波形图,引导学生确定波的振幅、波长和周期;2. 让学生分组讨论并解答问题:给定波速和频率,计算波长;3. 引导学生思考:波的传播速度与介质性质的关系。

四、实验演示(10分钟)1. 演示实验:利用实验器材展示机械波的传播过程;2. 引导学生观察和分析实验现象,巩固对机械波的理解。

五、课堂练习(10分钟)1. 布置练习题目:根据波形图,计算波的振幅、波长和周期;2. 引导学生独立完成练习,并提供解答和解析。

六、总结和拓展(5分钟)1. 总结本节课的主要内容和知识点;2. 提出拓展问题:机械波与电磁波的区别和联系;3. 鼓励学生在课后进行进一步的学习和研究。

教学反思:本节课通过讲解、实例分析和实验演示,使学生了解了机械波的定义、特点和传播方式,掌握了波的传播速度计算方法和波形图的分析方法。

在教学过程中,应注意引导学生主动观察和分析实验现象,培养学生的实际操作能力和解决问题的能力。

有关机械波教案范文一、教学目标1. 让学生了解机械波的产生、传播和反射、折射等基本现象。

2. 使学生掌握机械波的基本方程和波动光学的基本原理。

3. 培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 机械波的产生和传播1.1 机械波的定义1.2 机械波的产生条件1.3 机械波的传播特点2. 机械波的方程2.1 波动方程的推导2.2 波动方程的意义2.3 波动方程的解3. 机械波的反射和折射3.1 反射定律3.2 折射定律3.3 反射和折射现象的解释4. 波动光学的基本原理4.1 干涉现象4.2 衍射现象4.3 偏振现象5. 机械波的应用实例5.1 声波的应用5.2 光波的应用三、教学方法1. 采用讲授法,系统地介绍机械波的基本概念、原理和现象。

2. 利用演示实验,让学生直观地观察机械波的传播和反射、折射现象。

3. 引导学生通过小组讨论,探讨机械波的应用领域。

四、教学准备1. 教案、教材、多媒体课件等教学资源。

2. 演示实验器材:波发生器、反射镜、折射棱镜等。

3. 学生实验器材:声波传感器、光波传感器等。

五、教学评价1. 课堂问答:检查学生对机械波基本概念的理解。

2. 课后作业:巩固学生对机械波方程和波动光学原理的掌握。

3. 小组讨论:评估学生在探讨机械波应用领域方面的创新能力。

4. 实验报告:评价学生在实验操作和问题解决方面的能力。

六、教学步骤1.引入:通过生活中常见的波浪、声波等现象,引导学生思考机械波的定义和特点。

2.讲解:详细讲解机械波的产生条件和传播特点,引导学生理解机械波的基本概念。

3.演示实验:使用波发生器和介质(如绳子或水波),演示机械波的传播过程,让学生直观地观察和感受机械波的特点。

4.讲解机械波方程:通过数学推导和解释,让学生理解波动方程的导出和意义。

5.应用实例分析:分析声波和光波等实际应用案例,让学生了解机械波在现实生活中的应用和重要性。

七、教学延伸1.讲解反射和折射现象:通过实验和理论解释,让学生理解机械波在介质边界上的反射和折射规律。

机械波教案漳州立人学校分层导学案(高中部)主题:波浪的形成与描述设计师:谢福华三班(周-月-日)1、知识与技能(1)了解机械波的产生条件和形成过程;(2)了解机械波的分类;(3)理解波的图象的物理意义和特点,会简单的应用;(4)能够用周期、频率和波长来描述波,并理解它们之间的关系。

2、过程与方法能应用数学工具描述和分析处理物理问题。

3.情感态度和价值观让学生了解机械波在实际生活中的存在和运用,体现物理知识在实际生活中的运用。

1.重点介绍机械波的形成和机械波的特点2、难点波的图象,波速,描述波的三个物理量之间的关系.查询方法(1)什么是机械波,机械波形成的条件?(2)机械波的分类有哪两种?(3)机械波传播的特点?(4)波动图像的物理意义是什么,它和振动图像的区别是什么?高中分层导学案第-1-页补充与完善1.机械波的形成及传播(1)形成:在介质中传播,形成机械波。

(2)要有,即能够引起其他质点振动的质点。

2.传播特点(1)介质中有机械波传播时,介质本身并不随波一起传播,因此说它传播的只是这种运动形式。

(2)介质中本来静止的质点,随着波的传来而发生振动,可见波是传播的一种方式。

(3)波可以。

(4)介质中质点开始振动的方向均与开始振动的方向相同。

3.波的分类机械波可分为和两类。

4.波的图像波的图像描述是某一时刻各个质点的位移。

如果介质中各个质点做简谐运动,它所形成的波就叫,他的波形曲线是曲线。

5.波的特征(1)波的周期:(2)波长:(3)波速:1、定义波的形成与传播机械振动在介质中的_______叫机械波,简称波1.产生振动的______2.传播振动的_______产生条件产生原因2、介质中各质点间存在相互作用,前一质点_______后一质点振动,依次向远处质点带动传播波的分类定义标识性物理量高中分层导学案第-2-页横波质点和波传播方波的振动方向(1)波峰:凸形________________________________________________是粒子的位移。

《机械波》实用教案

1.教学目标:

a.知识与技能目标:

-了解机械波的基本定义和特征;

-掌握波动的基本概念和公式;

-理解波的传播规律和特性。

b.过程与方法目标:

-通过观察实验和探究让学生主动发现和构建知识;

-通过小组合作和讨论促进学生思维的拓展和深化;

-结合示意图和实例,引导学生建立正确的思维方式。

c.情感、态度和价值目标:

-培养学生对科学的兴趣和探索精神;

-培养学生观察问题、解决问题和合作的意识;

-培养学生用科学的眼光看待事物和生活的态度。

2.教学重点和难点:

a.教学重点:

-波动的基本概念和公式;

-波的传播规律和特性。

b.教学难点:

-波的传播规律的数学表示。

3.教学准备:

实验装置:弹簧、绳子、墙壁、振子等多种实验设备和材料;

实验仪器:示波器、计时器等;

教具:示意图、实物模型等;

多媒体设备和教学软件。

4.教学过程:

步骤一:导入新课(15分钟)

-创设情境,引起学生兴趣。

例如通过视频展示海浪、声波、弹簧的振动等波动现象,让学生观察并思考。

步骤二:概念引入(15分钟)

-利用示意图和实物模型引入基本概念,如波的定义、波峰、波谷、振动、周期、频率等;

-引导学生观察不同种类的波动,并给出物理规律的解释。

步骤三:实验探究(30分钟)

-围绕波的传播规律进行实验研究,如弹簧振动、绳子上的波动、声波传播等;

-引导学生设计实验、观察记录和分析结果,通过实验数据和图表验证理论结果。

步骤四:拓展讨论(20分钟)

-邀请学生分享实验过程和结果,展示不同的观点和结论;

步骤五:概念巩固(15分钟)

-利用教学软件或白板进行概念巩固和知识检测;

-结合实例和练习题,引导学生应用所学知识解决实际问题。

步骤六:课堂总结(5分钟)

-对本节课的主要内容进行概括和总结;

-鼓励学生提出问题、表达思考和建议,为下一步的学习提供反馈。

5.教学延伸:

-鼓励学生自行寻找更多机械波的实例和应用,并进行调研和报告;

-组织学生参观科学实验室或科技馆,进一步了解机械波的相关研究

和应用。

6.教学评价:

-通过观察实验和实物展示,评价学生对波动概念的理解和应用能力;

-通过课堂讨论和小组合作,评价学生分析和解决问题的能力;

-通过笔记和作业的批改,评价学生的思维逻辑和表达能力。

综上所述,本教案以实验探究和综合思考为主线,通过情境创设和引

导性问题,培养学生科学探索精神和动手能力。

同时,通过多种教学手段

和方法,激发学生的学习兴趣和积极性,提高学生的学习效果和水平。