从咳嗽治疗谈名医经验传承复习进程

- 格式:ppt

- 大小:133.50 KB

- 文档页数:43

名中医治疗外感咳嗽经验

外感咳嗽是常见的病症之一,可能由于寒邪、风邪、热邪等引起。

传统中医认为,外感咳嗽属于“外感病”范畴,其病程短暂,病情较轻,多数可以通过中药治疗得到缓解。

以下是名中医治疗外感咳嗽的经验和方法。

1. 辨证施治

中医治疗外感咳嗽需要辨证施治,即根据患者的症状和体质特点,分析病因病机,进行个体化治疗。

比如,对于外感寒邪引起的咳嗽,治疗应以温散透邪为主;对于外感热邪引起的咳嗽,治疗应以清热解毒为主。

2. 选用中药

中药是治疗外感咳嗽的主要手段,常用的有麻黄、杏仁、桔梗、蜜炙甘草、石膏等。

其中,麻黄汤是治疗外感咳嗽常用的方剂之一,具有发汗解表、宣肺化痰的作用。

在配方时,要根据患者的辨证情况进行个体化调配。

3. 食疗调理

在治疗外感咳嗽时,饮食也是一个重要的方面。

建议患者多食用梨、百合、蜂蜜等具有润肺止咳作用的食物,同时少吃辛辣、油腻等刺激性食物,保持清淡饮食。

4. 注意休息

外感咳嗽的患者需要注意休息,保持充足的睡眠和精神放松。

同时,避免过度疲劳和劳累,减少对呼吸系统的负荷,有助于病情的恢

复。

以上是名中医治疗外感咳嗽的经验和方法,希望能够对广大患者有所帮助。

同时,提醒大家,如果病情严重或持续不见好转,应尽快就医,避免延误病情。

老中医行医感悟:治疗咳嗽有迹可循!小编导读一、治咳贵宣降宣法是用辛散轻扬的方药治疗咳嗽的方法,降法是用肃降肺气的方药治疗咳嗽的方法。

宣法和降法常合并应用,故合称宣降法。

肺喜宣通而恶壅塞,外邪犯肺,肺失宣降而咳,故当以宣法宣散发表外邪。

肺主秋令,喜清虚肃降,苦气上逆,“肺苦气上逆,急食苦以泄之”,故当以苦降肺气。

宣降肺气是治疗咳嗽的重要方法,正确而灵活地把握宣降法的临床应用,对咳嗽的疗效起着至关重要的作用。

余以为,治咳不宣降,非其治也。

宣法的应用:临床只要排除燥热、内伤气火、阴虚等,皆可使用宣法。

使用宣法的四要素:①要询问患者咳嗽的诱因,其咳嗽是否因寒加重;②咳嗽的声音是否闷咳不扬,或咳声嘶哑;③咳嗽是否有痰难于咯出;④咳嗽的伴有症状,是否合并有鼻窍不通之症。

临证四者不必悉具。

宣肺当以疏风为先。

风为六淫之首,故外感之咳常以风为先导。

风邪当疏解,如止嗽散;夹寒邪当疏风散寒,如三拗汤;夹热邪当疏风清热肃肺,如桑菊饮;夹燥邪当疏风清肺润燥,如桑杏汤。

同时注意邪气的转化兼杂,如风寒犯肺,未能及时宣散,郁而化热,而表寒未解;或肺有蕴热,而外感风寒,表现为外寒内热证,皆当解表散寒,清泄肺热并施。

他如风寒化热应清肃;风热化燥当转清润;肺热蒸液成痰,当转清热化痰等。

此外,内伤咳嗽反复发作,常与感受外邪密切相关,致内外相引而发病,且日渐加重,治疗当佐以宣散外邪,方中肯綮。

咳久肺气虚,表卫不固,易感风邪,对此切忌专肆祛风,当益气固表。

宣肺首推麻黄。

麻黄辛散宣通,又具苦降之性,善宣肺气郁闭,平肺气之上逆,在宣发中的作用不可忽视。

对于伤风咳嗽,“无热便是寒”,即可使用麻黄。

肺气之宣降是相济的,肺气不宣必然会影响肺气而致不降;肺气不降势必影响肺气以致不宣。

非宣则外邪不去,非降则肺气仍逆。

因此,在运用宣降法治疗咳嗽时,根据咳嗽病因的不同,或宣中寓降,或降中寓宣,使宣与降相反相成。

一般地说,外感咳嗽以肺气不宣为主,内伤咳嗽以肺气不降为主,宣与降之治疗各有侧重,但应当配合。

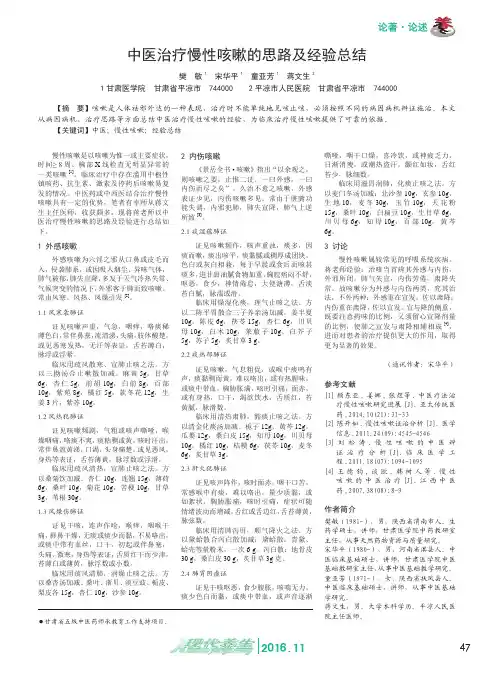

2016.11论著·论述47●甘肃省五级中医药师承教育工作支持项目。

中医治疗慢性咳嗽的思路及经验总结樊 敏1 宋华平1 童亚芳1 蒋文生21甘肃医学院 甘肃省平凉市 744000 2平凉市人民医院 甘肃省平凉市 744000【摘 要】咳嗽是人体祛邪外达的一种表现,治疗时不能单纯地见咳止咳,必须按照不同的病因病机辨证施治。

本文从病因病机、治疗思路等方面总结中医治疗慢性咳嗽的经验,为临床治疗慢性咳嗽提供了可靠的依据。

【关键词】中医;慢性咳嗽;经验总结慢性咳嗽是以咳嗽为惟一或主要症状,时间≥8周、胸部X 线检查无明显异常的一类咳嗽[1]。

临床治疗中存在滥用中枢性镇咳药、抗生素、激素及停药后咳嗽易复发的情况。

中医药或中西医结合治疗慢性咳嗽具有一定的优势,笔者有幸师从蒋文生主任医师,收获颇多。

现将蒋老师以中医治疗慢性咳嗽的思路及经验进行总结如下。

1 外感咳嗽外感咳嗽为六淫之邪从口鼻或皮毛而入,侵袭肺系,或因吸入烟尘、异味气体,肺气被郁,肺失宣降,多发于天气冷热失常、气候突变的情况下,外邪客于肺而致咳嗽。

常由风寒、风热、风燥引发[2]。

1.1 风寒袭肺证证见咳嗽声重,气急,咽痒,咯痰稀薄色白,常伴鼻塞,流清涕,头痛,肢体酸楚,或见恶寒发热,无汗等表证,舌苔薄白,脉浮或浮紧。

临床用疏风散寒、宣肺止咳之法。

方以三拗汤合止嗽散加减。

麻黄5g ,甘草6g ,杏仁5g ,前胡10g ,白前8g ,百部10g ,紫苑8g ,橘红5g ,款冬花12g ,生姜3片,紫苏10g 。

1.2 风热犯肺证证见咳嗽频剧,气粗或咳声嘶哑,喉燥咽痛,咯痰不爽,痰粘稠或黄,咳时汗出,常伴鼻流黄涕,口渴,头身痛楚,或见恶风,身热等表证,舌苔薄黄,脉浮数或浮滑。

临床用疏风清热,宣肺止咳之法。

方以桑菊饮加减。

杏仁10g ,连翘15g ,薄荷6g ,桑叶10g ,菊花10g ,苦梗10g ,甘草3g ,苇根30g 。

1.3 风燥伤肺证证见干咳,连声作呛,喉痒,咽喉干痛,唇鼻干燥,无痰或痰少而黏,不易咯出,或痰中带有血丝,口干,初起或伴鼻塞,头痛,微寒,身热等表证,舌质红干而少津,苔薄白或薄黄,脉浮数或小数。

中医咳嗽治疗经验

咳嗽是一种常见的症状,严重影响睡眠和生活质量。

中医治疗咳嗽已有数千年的历史,积累了丰富的经验和独特的治疗方法。

中医认为,咳嗽是由于外邪入侵或内部失调导致的。

根据病情的不同,中医将咳嗽分为外感咳嗽和内伤咳嗽两种类型,并采用不同的治疗方法。

对于外感咳嗽,中医常常使用汤药疗法。

例如,黄芩、连翘、板蓝根等药材具有清热解毒、祛痰止咳的作用,常用于治疗感冒引起的咳嗽。

此外,中医还会根据患者的具体症状选用其他药材,如薏苡仁、杏仁、桑白皮等,以达到祛痰、止咳、润肺的效果。

对于内伤咳嗽,中医则注重调理身体内部的平衡。

根据中医理论,内伤咳嗽多与肺、脾、肾等脏腑功能失调有关。

中医常常采用针灸、艾灸等手段来调整脏腑功能,以达到治疗咳嗽的目的。

此外,中医还注重饮食调理,如多食用梨、苹果、百合等具有润肺止咳作用的食物,有助于缓解咳嗽症状。

中医还注重外治法,如拔罐、刮痧等。

这些方法可以通过刺激皮肤、促进气血运行,改善气机不畅的情况,从而缓解咳嗽。

需要注意的是,中医治疗咳嗽需要根据个体情况进行个体化治疗。

因此,在选择治疗方法时应咨询专业中医医师,根据具体情况进行

综合施治。

中医咳嗽治疗经验丰富,独特的治疗方法可以很好地缓解咳嗽症状。

但是,治疗咳嗽仍需注意个体差异,遵循专业医师的指导进行治疗。

希望每个咳嗽患者都能早日康复,享受健康的生活。

何功名老师治疗咳嗽经验辑要摘要:通过对何功名主任治疗咳嗽的处方进行分析研究,发现其用药规律及特点,总结其在治疗咳嗽病的用药经验,从而指导临床咳嗽病的治疗。

关键词:咳嗽;何功名;名中医经验1. 咳嗽的病因病机咳嗽既是肺系疾病中的一个症状,又是独立的一种疾患[1]。

中医很早就对咳嗽的病因病机、辨证论治有较为系统的论述。

春秋战国时期的《黄帝内经》就有《咳论》专篇,并认识到咳嗽虽为肺系症状,但其病因“非独肺也”。

除常见的外邪犯肺之外,还与其他脏腑受邪或功能失调有关,如“寒饮食入胃,从肺脉上至于肺”、“五脏六腑皆令人咳”。

《黄帝内经》的这种认识也深刻影响了后世医家对咳嗽病因病机的多样性及复杂性的认识,进而有张景岳“外感”、“内伤”之分,王纶“新久虚实”之辨。

正如《医学心悟》云:“肺体属金,譬若钟然,钟非叩不鸣,风寒暑湿燥火六淫之邪,自外击之则鸣,劳欲情志,饮食炙搏之火自内攻之则亦鸣。

”何老认为,理论上,病因虽有外内、新久、虚实之分,但在临床上,往往各种病因互为因果,夹杂存在,使病机更为复杂多变。

复杂多变的病因病机增加了治疗困难及疗效的不确定性,使得许多经验尚浅的临床医师常感“无方可用”。

何功名主任在治疗咳嗽病上有多年丰富的临床经验。

通过对其治疗咳嗽的处方进行分析研究,发现其用药规律及特点,总结其在治疗咳嗽病的用药经验,从而指导临床咳嗽病的治疗。

2.基础方的筛选及方药组成笔者统计了何功名主任2017.1-2019.7门诊处方,涉及病人年龄段5-89岁,总共筛选出治疗咳嗽处方167张。

167张处方中用药种类总数70种,其中用药频次超过100次的药物种类14种。

根据频次由多到少依次为:黄芩(162次)、苦杏仁(158次)、麦冬(155次)、甘草(149次)、半夏(147次)、枳壳(143次)、细辛(142次)、五味子(141次)、蜜枇杷叶(139次)、干姜(137次)、陈皮(132次)、紫苏梗(127次)、桑叶(127次)、茯苓(101次)。

中医咳嗽治疗经验

作为中医医生多年来的临床经验,我深知咳嗽对于患者来说是一种折磨。

咳嗽不仅会影响睡眠质量,还会引发其他症状,如咳痰、咳血等。

因此,选择适合的中医治疗方法对于缓解咳嗽症状至关重要。

在中医理论中,咳嗽被归类为“咳嗽证”,它有许多不同的类型和原因。

因此,根据患者的具体情况和病因,针对不同类型的咳嗽采用不同的治疗方法是非常重要的。

对于寒咳和痰多的患者,可以选择使用温热的中药来缓解症状。

例如,可以使用川贝、杏仁等温热中药来化痰止咳。

此外,还可以使用柴胡、桔梗等中药来疏散寒邪,改善气机运行,从而减轻咳嗽症状。

对于燥咳和干咳的患者,可以选择润肺止咳的中药来治疗。

例如,可以使用麦冬、沙参等滋润肺部的中药来缓解症状。

此外,还可以使用枇杷叶、蜂蜜等中药来润肺止咳,帮助患者恢复正常呼吸。

对于气虚咳嗽的患者,可以选择益气健脾的中药来治疗。

例如,可以使用黄芪、党参等补气药物来增强患者的体质,改善气虚症状。

此外,还可以使用白术、茯苓等中药来健脾益胃,提高消化功能,从而减轻咳嗽症状。

中医还强调调整饮食习惯对于咳嗽的治疗也有一定的帮助。

中医认

为,饮食应以清淡为主,避免辛辣、油腻的食物,同时要保持充足的水分摄入,以保持呼吸道的湿润。

中医咳嗽治疗经验告诉我们,针对不同类型的咳嗽,选择合适的中药和调整饮食习惯是非常重要的。

同时,中医治疗咳嗽还强调个体化治疗,要根据患者的具体情况制定个体化的方案。

希望广大患者能够及时寻求中医的帮助,选择适合自己的治疗方法,早日摆脱咳嗽的困扰。

名老中医熊继柏细谈咳嗽经验方熊继柏教授是湖南中医药大学知名教授、博士生导师,国家第四批、第五批老中医药专家学术经验继承指导老师,湖南省名中医。

熊继柏教授学验俱丰,对中医经典理论十分熟稔,坚持临床 55 年,诊治患者近 85 万人次,临证经验十分丰富。

熊教授一直主张中医的生命力在于临床,要用经典理论指导临床。

兹将熊继柏教授“经典指导临床”证治经验整理成文刊登介绍,以飨读者。

咳嗽源流关于咳嗽的病名,《黄帝内经》中有《咳论》,专门讲咳而没有讲嗽。

但在《咳论》以外的许多篇章,却大量论及咳嗽。

也就是说,在《黄帝内经》中既言咳,又言咳嗽。

张仲景的《金匮要略》中有两篇专门论咳嗽:一篇是《咳嗽上气》,另一篇是《痰饮咳嗽》,明确地提出了“咳嗽”这个病名。

大概从宋代开始有了咳与嗽的区别:“有声无痰为咳,有痰无声为嗽,有声有痰为咳嗽”。

持此观点的医家有刘河间、李中梓、赵献可等。

是否有必要如此区分呢 ?我们比较两段《黄帝内经》原文就清楚了。

《素问·生气通天论》说:“秋伤于湿,上逆而咳”。

《素问·阴阳应象大论》说:“秋伤于湿,冬生咳嗽”。

两者均讲的是秋伤于湿出现咳嗽,说明咳与咳嗽没有区别。

所以,张子和在《儒门事亲》中说:“嗽与咳一症也”。

因此,咳即嗽,嗽即咳,在临床无区别的必要。

咳嗽主症《黄帝内经》中常提到“咳嗽上气”,说明咳嗽就是气往上逆。

刘河间《伤寒六书》中说:“肺主气,肺为邪所乘,邪气伤肺,气逆而不下,故令咳嗽”。

指出是肺气上逆而不能下降,故发为咳嗽。

因此,咳嗽这个病名实际上就是一个症状,是肺气上逆引起的发声。

《医学三字经》说得更清楚:“气上呛,咳嗽生”。

说明它是一个单独的症状。

咳嗽辨治要领主要有两点:一辨外感、内伤;二辨咳嗽之兼症。

1、辨外感、内伤咳嗽既有外感,又有内伤,这一点在《黄帝内经》中早有明确记载。

《素问·咳论》曰:“皮毛者,肺之合也,皮毛先受邪气,邪气以从其合也。

其寒饮食入胃,从肺脉上至于肺,则肺寒,肺寒则外内合邪,因而客之,则为肺咳”。

治疗咳嗽经验总结报告治疗咳嗽经验总结报告一、引言咳嗽是常见的症状之一,它可能是由于感冒、支气管炎、过敏反应或其他病因引起的。

咳嗽对患者的身体健康和生活质量都有一定的影响。

本文将总结治疗咳嗽的经验,以帮助患者更好地应对咳嗽问题。

二、原因分析咳嗽的原因各不相同,需要做一些简单的分析,例如咳嗽的时间、痰的颜色和粘稠度等。

通过这些分析,可以初步确定咳嗽的原因,例如感冒引起的咳嗽多数是因为病毒感染导致的。

三、常见治疗方法1. 喝水:适量喝水可以稀释痰液,减轻咳嗽的症状。

建议每天饮用足够量的水,特别是温水和淡盐水,可以起到润喉的作用。

2. 忌烟酒和辛辣刺激食物:烟草和酒精会刺激呼吸道,不仅容易引起咳嗽,还可能加重咳嗽症状;同时,辛辣刺激食物也会刺激咽喉,增加咳嗽的频率和强度,所以要尽量避免食用这些食物。

3. 温暖湿润的环境:保持室内湿度适宜,可以用加湿器或放置水盆来增加空气湿度,减少刺激呼吸道的干燥。

4. 合理使用药物:如果咳嗽严重影响日常生活,可以使用一些药物来缓解症状。

例如,草本口服药物、合成止咳药等。

但是需注意,使用药物前最好先咨询医生的建议,避免药物副作用和不适当用药。

五、日常保健1. 养成良好的卫生习惯:经常洗手、多通风、避免与感冒患者接触等措施,有助于减少感冒病毒的传播,降低患咳嗽的几率。

2. 均衡饮食:饮食要均衡,多吃新鲜的水果和蔬菜,提高身体的免疫力。

3. 适度锻炼:适度的锻炼可以增强身体素质,提高免疫力,可以选择户外跑步、散步等适合自己的运动方式。

六、结论通过以上经验总结,我们了解到了对付咳嗽的一些方法和技巧。

在日常生活中,我们要保持良好的卫生习惯,合理饮食,避免接触感冒患者,从而减少咳嗽的发生。

当我们感到咳嗽时,应该及时采取相应的措施缓解症状,如喝水、避免辛辣刺激食物等。

在症状严重或持续较长时间时,应该咨询医生并依医嘱使用药物治疗。

总之,咳嗽虽然是一种常见症状,但是我们在日常生活中可以通过一些简单的方法来预防和治疗咳嗽,从而保持身体的健康。

彭慕斌主任医师治疗慢性咳嗽经验※【摘要】【关键词】彭慕斌(1962年-),男,60岁。

主任医师,湖北中医药大学兼职教授,孝感市首届知名中医,全国基层名老中医药专家传承工作室指导老师。

出身于三代中医世家,从医43载,勤求古训,博采众长,在中医中药治疗内科杂病方面经验丰富,对咳嗽的诊断和治疗有一定见解。

现将彭老师对慢性咳嗽的认识和治法介绍于下。

1 遵从经典名言业师认为《素问·咳论》“五脏六腑皆能令人咳”乃经典名言,给我们指明了咳嗽的论治方略。

人体各脏腑之间是一个充满着生克制化的有机体,咳嗽虽然是肺脏疾病的反映,但因肺“朝百脉”、“主气”、“主治节”、“主行水”、“外合皮毛”等等[1],而各脏腑之气皆通于肺,各脏腑之津液输布均与肺相关。

任何脏腑功能失调,影响到肺的宣发与肃降功能,均可致咳嗽发生。

临床上对咳嗽,尤其是慢性咳嗽,一定要审证求因,不仅要着眼于肺脏,同时也不能忽视它脏所致的咳嗽。

只有对咳嗽一症作出全面的综合的分析,才能有利于明确咳嗽的病因、病情,从而做到治疗用药有的放矢,精准施策。

2 重视问诊《难经·六十一难》:“问而知之谓之工”,这个“工”字指功夫、技巧、细致,问诊在咳嗽的诊断上十分重要。

首先,询问病史可以缩小诊断范围,有些病史直接提示相应病因,如吸烟、环境刺激、服用ACEI、基础疾病等病史。

不仅要详细了解咳嗽性质、节律、时间、季节,以及诱发因素,还应仔细了解呼吸系统和肺外伴随症状。

临证时还要问清病势缓急、病程长短、咳声强弱,以及痰的色、质、量、味等,以便谴方用药,切忌“相对期须,并处汤药”。

3 辨证与辨病结合业师主张慢性咳嗽的诊疗要辨证与辨病相结合,强调咳嗽一定要辨证施治,不要指望一法一方,包治百病。

教科书上将咳嗽分为急性和慢性共7型,虽略显复杂,但临证处方有章可循。

从现代医学来看,除考虑呼吸系统疾患外,还应考虑心血管、消化、耳鼻喉、心理等问题,借助肺通气功能、气道反应性、过敏源、胸部X线、CT、纤维支气管镜等现代检查方法,可进一步明确病因,针对性治疗。

名老中医治疗小儿咳嗽经验总结咳嗽是儿科常见的肺系疾病之一,临床以咳嗽、咯痰为主要特征。

小儿咳嗽有外感和内伤之分,临床上小儿的外感咳嗽多于内伤咳嗽,《活幼心书·咳嗽》指出:“咳嗽者,固有数类,但分寒热虚实,随证疏解,初中时未有不因感冒而伤于肺。

”指出了咳嗽的病因多由外感引起。

以下通过多位当代名老中医对小儿咳嗽的临床经验总结,汲取百家特长,为我们所用。

1外感咳嗽1.1 风寒袭肺本证以起病急,咳嗽频作、声重,咽痒,痰白清稀为特征,治疗当以疏风散寒,宣肺止咳为法。

林季文用自拟方辛宣止咳蠲痰汤治疗小儿风寒咳嗽,方药组成为炙麻黄、北杏仁、苏梗、桔梗、前胡、僵蚕、法半夏、甘草等,林老认为风寒咳嗽病机为肺失宣肃,常将宣发与肃降性质的药物配伍使用,一宣一降,使肺之宣肃功能恢复正常,方中苏梗性辛温可宣肺理气,桔梗味苦则能降气利咽,二药配伍共奏宣肃之功,麻黄辛温宣肺平喘,杏仁味苦肃肺止咳,二者合用也属宣肃配伍。

王素梅用杏苏散加减治疗风寒咳嗽,方药组成为荆芥、防风、前胡、桔梗、杏仁、苏子、细辛、苍耳子等,王素梅教授认为外邪中以感风邪起病为多,治疗当以疏风为关键,用荆芥、防风疏风解表,细辛、苍耳子祛风散寒。

黄建业用止嗽散加减治疗风寒咳嗽,黄教授认为治疗当以宣散为要,而宣散之品不宜用麻黄、桂枝等宣散重剂,避免宣散过度,卫气耗伤。

张成秀用自拟荆防柴芩汤加减治疗风寒咳嗽,方药组成为荆芥、防风、黄芩、柴胡、半夏、桔梗、前胡、枳壳、陈皮、茯苓等,张老认为治疗外感咳嗽当以解表为先,表邪不解,一味止咳化痰无异于闭门留寇,常用柴胡、黄芩及半夏拟小柴胡汤解表邪于半表半里,防邪入里。

熊磊多用麻杏二陈汤、伤风咳嗽汤加减治疗风寒咳嗽,方药组成为麻绒、杏仁、法半夏、陈皮、茯苓、桔梗、苏叶、紫菀、百部、前胡、荆芥、蝉蜕、苍耳子等,熊教授认为咳嗽与咽喉有关,咽喉为肺之门户,咽喉受邪,可致肺气上逆而发生咳嗽,故方中用蝉蜕以达疏风利咽止咳之效。

自学中医三十年治疗外感咳嗽经验及点滴感悟关键词:咳嗽,风寒咳嗽,燥咳,气管炎摘要:简介咳嗽机理及种类,阐述余应用止嗽散以及土豆片、止咳片、通宣理肺丸三种成药治疗咳嗽的经历及效果,指出各药的适应证及禁忌证,並列出余对治疗外感咳嗽的点滴感悟。

1. 咳嗽机理1.1 咳嗽是身体自我保护反应当有异物刺激气管和喉部,身体便通过咳嗽抵抗或排除刺激,以求恢复正常。

比如,当食物呛入气管会发生咳嗽,通过咳嗽排出异物。

因此,咳嗽是身体自我保护的一种生理反应。

按照中医观点,咳嗽是气逆上冲,应采用降气法治疗。

1.2 咳嗽原因繁多刺激气管和喉部的物质有多种,如挥发性气体、液体、固体等。

刺激物可来自体外,也可来自体内。

刺激的方式可以是粘附於粘膜,也可以是呼吸气流异常。

总之,咳嗽原因繁多,咳嗽病因繁杂。

1.3 外感咳嗽病变过程多数外感咳嗽刚开始病情轻微,但逐浙加重,余认为其病理变化过程一般分如下三步。

a 纯碎咳嗽无兼证。

此类咳嗽多由体外环境异常(外感)或呼吸气流异常引发的咳嗽初期。

此时的治疗内容只需考虑咳嗽和其诱发因素。

此阶段咳嗽易治。

b 咳嗽兼气管病变。

若咳嗽频繁发生,会损伤气管,使之发炎或水肿,西医称为气管炎。

此时的治疗内容就需要在a的基础上再增加治疗气管病变。

此阶段治疗增加了难度。

c 咳嗽引发肺部病变。

若咳嗽时间过长,咳嗽的振动和呼吸异常会进一步引发肺部疾病,如肺气虚。

此时的治疗内容就需要在b的基础上再增加治疗新的病变。

此段治疗难度更大。

2 咳嗽分类咳嗽分为两大类,一类是由外界气侯环境引起的外感类咳嗽,另一类是由身体本身的疾病引起的内伤类咳嗽。

外感类又分为寒咳、热咳、燥咳等几类。

内伤咳嗽分为肺咳、心咳、脾咳、肝咳、肾咳。

其中肺是咳的直接原因,其它四脏是通过影响肺功能而致咳,为间接原因。

按照咳嗽是否有痰可分为无痰咳和有痰咳两类。

这两类咳都有寒热之分。

对痰咳,按痰的性状又分为寒痰、热痰、燥痰、湿痰。

寒痰色白清稀量大,热痰色黄粘稠状,燥痰色黄胶结块状,湿痰碧透滑溜蛋清状。

咳嗽的中医治疗经验咳咳咳,咳个不停,俗谚:医生怕治咳,其实咳嗽并非那幺样的难治,只是因为咳嗽的证型较为多样複杂,因此医师在辨证上,会稍有难度。

中医中药在治疗咳嗽上积累了丰富的治疗经验,有较大优势。

咳嗽是可以有外感或内伤等致病因素,造成肺气失宣,因而上逆,冲击呼吸道,发出咳声或伴咯痰为临床特徵的一种病证。

中医历代将有声无痰称之为咳,有痰无声称之为嗽,有痰有声谓之咳嗽。

但临床上多为痰声并见,故以咳嗽并称。

咳嗽一般可区分外感咳嗽与内伤咳嗽,外感咳嗽为外感六淫之邪,多为实证;内伤咳嗽病常因房事、饮食、情志等原由导致脏腑功能失调,病邪由内而生,多为虚证。

但不可以外感咳嗽必为虚证,有的外感咳嗽亦可转虚;内伤咳嗽也有夹实而有不可用补药的情况。

外感咳嗽病理因素为风、寒、暑、湿、燥、火,以风寒为多,在病变的过程中可有风寒郁而化热,风热伤津化燥,或邪热灼肺蒸液成痰等病理的变化。

内伤咳嗽常为邪实正虚并见,可由他脏及于肺者,此多因邪实致正虚,亦有肺脏自病者,多因虚致实。

其病理因素主要为「痰」与「火」,外感咳嗽与内伤咳嗽可相互转化而为病,外感咳嗽如日久失治,肺气损伤,则易反覆感受外邪,导致咳嗽反覆发作,转变为内伤咳嗽;肺脏有病,卫外不固,易受外邪引发或加重,特别在天气变化时特别明显。

久则从实转虚,肺脏虚弱,阴伤气耗。

由此可知,咳嗽虽有外感、内伤之分,但有时两者又可互为因果。

一、辨证论治(一)『外感咳嗽』1.风寒咳嗽:头痛鼻塞,咳声重浊,或流清涕,喉痒,痰白易出,身体酸痛,恶寒发热,无汗,舌苔或白,脉浮或浮紧。

治宜疏风散寒,。

可以三拗汤合止嗽散加减。

2.风热咳嗽:咳嗽咳痰不爽,痰黄或稠粘,口乾舌燥,咽痛,鼻塞鼻孔发热,鼻流黄涕,常兼有头痛,舌苔薄黄,脉浮数。

治宜疏风清热。

以桑菊饮加减。

3.温燥咳嗽:咽乾,鼻乾,唇口乾燥,喉痒乾咳,无痰或痰少痰不易咳出,痰中或带有血丝,常伴有鼻塞,头痛等表证,口渴思冷饮,隐而不多,舌质红少津,脉细数或大而无力。

慢性咳嗽中医治疗思路和经验咳嗽是肺疾病临床症状表现,我国传统中医对咳嗽治疗的相关研究经过历代积累,为临床治疗提供宝贵经验。

今天,既要继承这些宝贵的经验方,也要进行创新。

慢性咳嗽界定标准一般是咳嗽连续时间在8周以上时间,中医辨证思路明确,中医名医张景岳提出:“以表里为纲,外感和内伤”,表证为余邪未清,里证有虚实之分,其中虚者会引起内伤,实者会表现出寒、热、风、痰、瘀等症。

本文对慢性咳嗽的中医治疗思路进行辨证分析,以此总结学术经验,探讨中药配伍规律,以此提高临床诊治水平,发扬传统中医治疗慢性咳嗽的思路和经验,仅供参考。

1.慢性咳嗽病证分析咳嗽是临床常见病症,也是独立性病证,有“百病唯咳嗽难医”的说法,治咳难度很大。

咳嗽成为顽固疾病,持续咳嗽存在,也称作慢性咳嗽。

西医将之分成慢性支气管炎、上气道呼吸综合征及变应性咳嗽等在中医都归类于咳嗽的范畴。

研究发现,咳嗽初诊时治疗主要是祛邪,辨证重点是痰,当咳嗽有痰,表明痰为水饮聚,有痰有湿,所以,治疗基本原则是燥湿化痰,在常用药物方剂中药物可以选择半夏、南星、苍术、白术等。

其中半夏、南星每日用量控制在15g,无需煎,将生南星与金锁温清联合使用,可以有效治疗痰湿。

将生半夏配合黄连、干姜和黄芩也能起到兼顾肺胃的作用。

由于痰属湿,观察痰黄表明火,痰绿为风,可以选择蒲公英、半枝莲、白花蛇舌草和紫地丁、鱼腥草等药物,专门用于治疗风火引起的痰疾。

医圣张仲景的化痰峻剂,选择桔梗白散和皂荚丸,将桔梗配合皂荚,具有破坚散结的功效,配合川贝和枇杷叶,可以帮助润肺化痰。

现代研究发现,佛耳草和矮地茶均有较强的化痰效果。

中医认为治痰先治气,对痰在上时可以选择瓜蒌、杏仁,对痰在中时可以选择枳实和川朴、柴胡、郁金等,均有较好的顺气作用。

痰而咳,胸闷及气促症状,选择泻肺方剂,例如:葶苈子、熟军和白芥子、桃仁等类药物。

为避免咳痰时间过长,使痰瘀到经络,可以选择三棱、郁金、蜈蚣、地龙及川芎、丹参等药物。