儿童腹泻治疗共识

- 格式:doc

- 大小:47.50 KB

- 文档页数:5

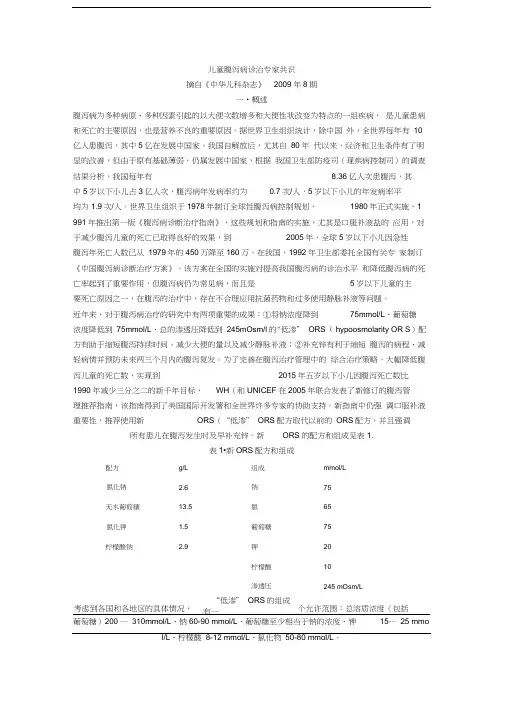

儿童腹泻病诊治专家共识摘自《中华儿科杂志》2009年8期一•概述腹泻病为多种病原、多种因素引起的以大便次数增多和大便性状改变为特点的一组疾病,是儿童患病和死亡的主要原因,也是营养不良的重要原因。

据世界卫生组织统计,除中国外,全世界每年有10亿人患腹泻,其中5亿在发展中国家。

我国自解放后,尤其自80年代以来,经济和卫生条件有了明显的改善,但由于原有基础薄弱,仍属发展中国家,根据我国卫生部防疫司(现疾病控制司)的调查结果分析,我国每年有8.36亿人次患腹泻,其中5岁以下小儿占3亿人次,腹泻病年发病率约为0.7次/人,5岁以下小儿的年发病率平均为1.9次/人。

世界卫生组织于1978年制订全球性腹泻病控制规划,1980年正式实施,1 991年推出第一版《腹泻病诊断治疗指南》,这些规划和指南的实施,尤其是口服补液盐的应用,对于减少腹泻儿童的死亡已取得良好的效果,到2005年,全球5岁以下小儿因急性腹泻年死亡人数已从1979年的450万降至160万。

在我国,1992年卫生部委托全国有关专家制订《中国腹泻病诊断治疗方案》,该方案在全国的实施对提高我国腹泻病的诊治水平和降低腹泻病的死亡率起到了重要作用,但腹泻病仍为常见病,而且是5岁以下儿童的主要死亡原因之一,在腹泻的治疗中,存在不合理应用抗菌药物和过多使用静脉补液等问题。

近年来,对于腹泻病治疗的研究中有两项重要的成果:①将钠浓度降到75mmol/L、葡萄糖浓度降低到75mmol/L、总的渗透压降低到245mOsm/l的"低渗” ORS( hypoosmolarity OR S)配方有助于缩短腹泻持续时间,减少大便的量以及减少静脉补液;②补充锌有利于缩短腹泻的病程、减轻病情并预防未来两三个月内的腹泻复发。

为了完善在腹泻治疗管理中的综合治疗策略,大幅降低腹泻儿童的死亡数,实现到2015年五岁以下小儿因腹泻死亡数比1990年减少三分之二的新千年目标,WH(和UNICEF在2005年联合发表了新修订的腹泻管理推荐指南,该指南得到了美国国际开发署和全世界许多专家的协助支持。

功能性腹泻中医诊疗专家共识(2023)功能性腹泻(functional diarrhea, FDr)是指除外器质性病变引起的持续或反复排稀便或水样便,且不伴有明显腹痛或腹胀不适临床症状的综合征⑴。

FDr的病因和发病机制复杂,尚未完全明确。

目前,研究表明FDr发病主要与肠道菌群失调⑵、脑-肠轴调控失常、胃肠动力异常、内脏高敏感状态、胃肠激素、神经递质异常及精神心理因素有关0。

多数流行病学研究未将FD r与腹泻型肠易激综合征(i rr itable bowel syndrome-diarrhea, IBS-D)加以区分。

中国上海、北京、西安、武汉和广州5个城市的流行病学研究结果显示,FDr发病率为1.54%,并呈逐年上升趋势⑷。

尽管FDr 一般无严重并发症,但其病情容易反复,腹泻持续时间长,可达数十年,严重影响患者的身心健康,降低患者生活质量。

FDr西医治疗主要以对症治疗为主,罗马W标准中为其提供了新诊疗框架;中医药通过“辨证论治”治疗本病独具特色,疗效满意。

近年来,随着对FDr中医药诊疗研究的深入,在临床和基础研究方面均取得许多新进展,但目前缺乏该病的规范化中医诊疗共识意见。

因此,有必要对FDr的中医诊疗共识意见进行起草拟定,以满足临床诊疗和科研的需要。

中华中医药学会脾胃病分会于2020年∏月在北京牵头成立了功能性腹泻中医诊疗专家共识意见起草小组。

小组成员依据循证医学的原理,广泛搜集循证资料,参考国内外共识制定方法,并先后组织国内脾胃病专家就FDr的证候分类、辨证治疗、名医经验、循证研究、诊治流程、疗效标准等一系列关键问题进行总结讨论,形成本共识意见初稿,然后按照德尔菲法分别于2021年4月、2021年8月、2022年10月进行了3轮专家投票,逐次进行修改完善形成送审稿。

2023年4月,由中华中医药学会标准化办公室组织专家进行最后审评,通过了本共识意见。

表决选择:(1)完全同意⑵同意,但有一定保留;⑶同意,但有较大保留;(4)不同意,但有保留;(5)完全不同意。

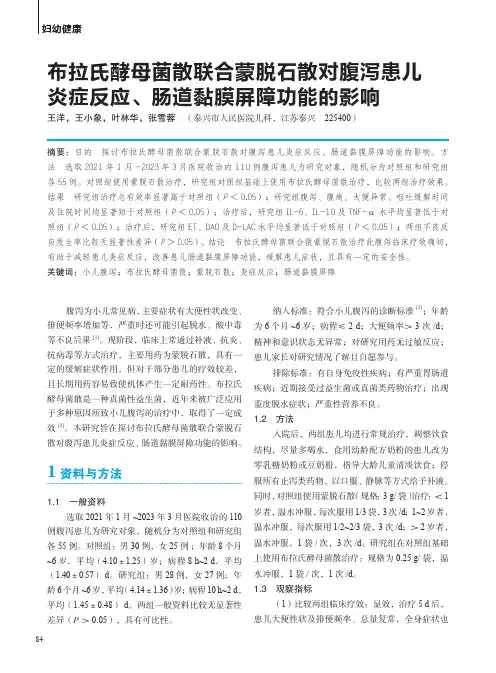

布拉氏酵母菌散联合蒙脱石散对腹泻患儿炎症反应、肠道黏膜屏障功能的影响王洋,王小象,叶林华,张雪蓉 (泰兴市人民医院儿科,江苏泰兴 225400)摘要:目的 探讨布拉氏酵母菌散联合蒙脱石散对腹泻患儿炎症反应、肠道黏膜屏障功能的影响。

方法 选取2021年1月~2023年3月医院收治的110例腹泻患儿为研究对象,随机分为对照组和研究组各55例。

对照组使用蒙脱石散治疗,研究组对照组基础上使用布拉氏酵母菌散治疗,比较两组治疗效果。

结果 研究组治疗总有效率显著高于对照组(P<0.05);研究组腹泻、腹痛、大便异常、呕吐缓解时间及住院时间均显著短于对照组(P<0.05);治疗后,研究组IL-6、IL-10及TNF-α水平均显著低于对照组(P<0.05);治疗后,研究组ET、DAO及D-LAC水平均显著低于对照组(P<0.05);两组不良反应发生率比较无显著性差异(P>0.05)。

结论 布拉氏酵母菌联合散蒙脱石散治疗此腹泻临床疗效确切,有助于减轻患儿炎症反应,改善患儿肠道黏膜屏障功能,缓解患儿症状,且具有一定的安全性。

关键词:小儿腹泻;布拉氏酵母菌散;蒙脱石散;炎症反应;肠道黏膜屏障腹泻为小儿常见病,主要症状有大便性状改变、排便频率增加等,严重时还可能引起脱水、酸中毒等不良后果[1]。

现阶段,临床上常通过补液、抗炎、抗病毒等方式治疗,主要用药为蒙脱石散,具有一定的缓解症状作用,但对于部分患儿的疗效较差,且长期用药容易致使机体产生一定耐药性。

布拉氏酵母菌散是一种真菌性益生菌,近年来被广泛应用于多种原因所致小儿腹泻的治疗中,取得了一定成效[2]。

本研究旨在探讨布拉氏酵母菌散联合蒙脱石散对腹泻患儿炎症反应、肠道黏膜屏障功能的影响。

1资料与方法1.1 一般资料选取2021年1月~2023年3月医院收治的110例腹泻患儿为研究对象,随机分为对照组和研究组各55例。

对照组:男30例,女25例;年龄8个月~6岁,平均(4.10±1.25)岁;病程8 h~2 d,平均(1.40±0.57) d。

儿童腹泻病诊治专家共识摘自《中华儿科杂志》2009年8期一.概述腹泻病为多种病原、多种因素引起的以大便次数增多和大便性状改变为特点的一组疾病,是儿童患病和死亡的主要原因,也是营养不良的重要原因。

据世界卫生组织统计,除中国外,全世界每年有10亿人患腹泻,其中5亿在发展中国家。

我国自解放后,尤其自80年代以来,经济和卫生条件有了明显的改善,但由于原有基础薄弱,仍属发展中国家,根据我国卫生部防疫司(现疾病控制司)的调查结果分析,我国每年有8.36亿人次患腹泻,其中5岁以下小儿占3亿人次,腹泻病年发病率约为0.7次/人,5岁以下小儿的年发病率平均为1.9次/人。

世界卫生组织于1978年制订全球性腹泻病控制规划,1980年正式实施,1991年推出第一版《腹泻病诊断治疗指南》,这些规划和指南的实施,尤其是口服补液盐的应用,对于减少腹泻儿童的死亡已取得良好的效果,到20 05年,全球5岁以下小儿因急性腹泻年死亡人数已从1979年的450万降至160万。

在我国,1992年卫生部委托全国有关专家制订《中国腹泻病诊断治疗方案》,该方案在全国的实施对提高我国腹泻病的诊治水平和降低腹泻病的死亡率起到了重要作用,但腹泻病仍为常见病,而且是5岁以下儿童的主要死亡原因之一,在腹泻的治疗中,存在不合理应用抗菌药物和过多使用静脉补液等问题。

近年来,对于腹泻病治疗的研究中有两项重要的成果:①将钠浓度降到75mmol/L、葡萄糖浓度降低到75mmol/L、总的渗透压降低到245mOsm/l的“低渗”ORS(hypoosmolarity ORS)配方有助于缩短腹泻持续时间,减少大便的量以及减少静脉补液;②补充锌有利于缩短腹泻的病程、减轻病情并预防未来两三个月内的腹泻复发。

为了完善在腹泻治疗管理中的综合治疗策略,大幅降低腹泻儿童的死亡数,实现到2015年五岁以下小儿因腹泻死亡数比1990年减少三分之二的新千年目标,WHO和UNICEF在2005年联合发表了新修订的腹泻管理推荐指南,该指南得到了美国国际开发署和全世界许多专家的协助支持。

儿童抗生素相关性腹泻诊断、治疗和预防专家共识(2021年版)【摘要】抗生素相关性腹泻(antibiotic-associateddiarrhea,AAD)是抗菌药物使用后最常见的不良反应,尤其是儿童。

AAD会延长原发疾病的恢复时间、增加医疗费用,重者可引起死亡。

儿科医师对AAD关注不够,现组织国内呼吸、感染和消化领域专家,制定本共识,以提高我国儿童AAD诊治及预防水平,保障儿童健康。

【关键词】抗生素相关性腹泻;儿童;益生菌;诊断;治疗;预防为推动抗菌药物在我国的合理使用,2011年国家卫生部开展抗菌药物临床应用专项整治活动,经过几年的实施,我国儿童抗菌药物的使用率和使用强度取得了很大的改善,但在一项参与的全球儿童和新生儿耐药、处方、有效性研究项目(GARPEC)横断面调查结果中显示,我国儿童使用抗菌药物的合理性与国外先进国家仍然存在差距,我国儿童使用第三代头孢菌素等广谱抗生素的比例明显高于国际平均水平[12]。

为此,在2017年12月2日第10届世界儿科感染性疾病大会(WSPID2017)上,来自国内的所有全国性儿科学术机构共同发布了《中国儿童合理使用抗菌药物行动计划(2017-2020)》[3],呼吁全国各级医疗机构及全社会宣传提高儿童抗菌药物的合理使用水平,包括制定预防和治疗由于抗菌药物使用对儿童的不良反应。

抗生素相关性腹泻(antibiotic-associateddiarrhea,AAD)是指使用抗菌药物以后出现的无法用其他原因解释的腹泻,AAD是抗菌药物使用后最常见的不良反应,尤其是儿童。

AAD轻重不同,轻者延长原发疾病的恢复时间、增加医疗费用,重者可引起死亡,由特殊病原体引起的腹泻,如艰难梭菌(Clostridumdifficile,CD)感染相关性腹泻(Clostridiumdifficile-associateddiarrhea,CDAD)还可造成医院内感染传播。

为了解我国儿童AAD发生的现状,提高对儿童AAD的诊断和治疗水平,特别是合理选择益生菌(probiotic)药物预防和治疗AAD,现组织全国儿童呼吸、感染和消化等相关专业的专家,制定本共识。

《细菌性腹泻免疫预防专家共识》要点一、细菌性腹泻概述感染性腹泻是人体因感染病原体而引起的、以腹泻为主要临床表现的疾病,流行于世界各地,是危害人类健康的常见病和多发病。

感染性腹泻对儿童健康危害更为严重,是导致儿童营养不良、生长发育障碍甚至死亡的重要因素,尤其在发展中国家,婴幼儿腹泻是非常突出的严重疾病负担。

病原细菌导致的腹泻是感染性腹泻中最常见的一类。

病原菌主要通过食物或水传播,粪-口途径为其主要传播途径,人群普遍易感。

引起细菌性腹泻的病原菌种类繁多,沙门菌、致泻性大肠埃希菌、志贺菌、致泻性弧菌、弯曲菌等是引起细菌性腹泻的常见病原体。

二、我国细菌性腹泻的流行以及防控问题在我国,感染性腹泻属于按《中华人民共和国传染病防治法》规定严格管理和控制的疾病,其中甲类传染病中包括霍乱,乙类中包括痢疾、伤寒、副伤寒,丙类中包括除霍乱、痢疾、伤寒、副伤寒之外的其他腹泻病原体所致的感染性腹泻。

伤寒、副伤寒沙门菌因属于沙门菌属,亦经粪-口途径和经肠道感染,其部分病例也有腹泻症状,因此一般也作为腹泻病或肠道传染病病原范畴。

但需注意的是,我国腹泻病就诊率低,严重腹泻病例和住院病例报告比例少,基于临床的腹泻监测报告率偏低,且病原诊断比例非常低,从而导致无论专业人员对其开展的基础研究与临床实践,还是普通民众对其重视程度均不足。

近年来,细菌性腹泻防控仍存在较突出的问题,主要包括:细菌污染所致的食品安全问题仍不断出现,已成为导致食物中毒最常见的因素之一;腹泻细菌病原谱在不同地区、不同时间均发生较大变化;当前不断出现由新的病原菌亚型造成的流行;院内感染导致的细菌性腹泻明显加重了医疗负担;腹泻病原细菌的耐药性已成为全球性的严重问题。

因此,当前需要对细菌性腹泻发病、传播有全面和准确的了解,认识细菌性腹泻的实际流行状况、疾病负担和发生的危险因素,以便针对性地制订、实施防控措施。

疫苗是预防传染病最为经济有效的防控手段之一,对于腹泻病防控,也有必要对使用多年、已证明安全有效的相关细菌性腹泻预防疫苗加强认识,重视其实际应用,加强主动预防,从而提高我国细菌性腹泻综合预防控制的能力。

儿童炎症性肠病诊断和治疗专家共识(完整版)近年来,我国儿童炎症性肠病(IBD)的发病率显著上升。

针对国内及国际对儿童IBD诊治的研究进展,XXX的诊治水平有了很大提高。

XXX消化学组和临床营养学组专家借鉴国外最新共识以及国内儿童IBD的临床研究和实践,在更新完善2010年儿童IBD诊断规范共识意见上增加治疗内容,形成新的诊治共识,为IBD患儿的临床管理提供指导意见。

炎症性肠病(inflammatory bowel disease,IBD)是指原因不明的一组非特异性慢性胃肠道炎症性疾病,包括克罗恩病(Crohn′sdisease,CD)、溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)和未定型IBD(IBD unclassified,IBDU)。

IBDU是指一种结肠型IBD,根据其表现既不能确定为CD,又不能确定为UC。

近年来,对儿童IBD的研究不断深入,发现年龄小于6岁的IBD儿童有其独特的表型,这类IBD被定义为极早发型IBD(very early onset IBD,VEO-IBD)。

VEO-IBD中还包含新生儿IBD(小于28日龄)和婴幼儿IBD(小于2岁)。

VEO-IBD中最常见的是白细胞介素(interleukin,IL)10及其受体基因突变。

由于VEO-IBD缺乏临床特异性表现、病例数相对少、缺乏诊断金标准,因此诊断困难。

但当遇到发病年龄早、病情重、影响生长发育、伴严重肛周疾病、常规治疗难控制、一级亲属有类似疾病史时,应高度怀疑VEO-IBD。

本文的目的在于更新完善2010年儿童IBD诊断规范共识意见,并增加治疗内容,形成新的诊治共识,为IBD患儿的临床管理提供指导意见。

在北美及欧洲国家,儿童UC的发病率为(0.10~5.98)/100 000,儿童CD的发病率为(0.15~12.00)/100 000.而在我国,儿童IBD的发病率在近年显著升高,从2001年的0.5/1 000 000上升至2010年的6.0/1 000 000.为了提高IBD的诊治水平,XXX消化学组儿童IBD协作组于2010年发表了"儿童炎症性肠病诊断规范共识意见"。

儿童腹泻病诊治专家共识摘自《中华儿科杂志》2009年8期一.概述腹泻病为多种病原、多种因素引起的以大便次数增多和大便性状改变为特点的一组疾病,是儿童患病和死亡的主要原因,也是营养不良的重要原因。

据世界卫生组织统计,除中国外,全世界每年有10亿人患腹泻,其中5亿在发展中国家。

我国自解放后,尤其自80年代以来,经济和卫生条件有了明显的改善,但由于原有基础薄弱,仍属发展中国家,根据我国卫生部防疫司(现疾病控制司)的调查结果分析,我国每年有8.36亿人次患腹泻,其中5岁以下小儿占3亿人次,腹泻病年发病率约为0.7次/人,5岁以下小儿的年发病率平均为1.9次/人。

世界卫生组织于1978年制订全球性腹泻病控制规划,1980年正式实施,1 991年推出第一版《腹泻病诊断治疗指南》,这些规划和指南的实施,尤其是口服补液盐的应用,对于减少腹泻儿童的死亡已取得良好的效果,到2005年,全球5岁以下小儿因急性腹泻年死亡人数已从1979年的450万降至160万。

在我国,1992年卫生部委托全国有关专家制订《中国腹泻病诊断治疗方案》,该方案在全国的实施对提高我国腹泻病的诊治水平和降低腹泻病的死亡率起到了重要作用,但腹泻病仍为常见病,而且是5岁以下儿童的主要死亡原因之一,在腹泻的治疗中,存在不合理应用抗菌药物和过多使用静脉补液等问题。

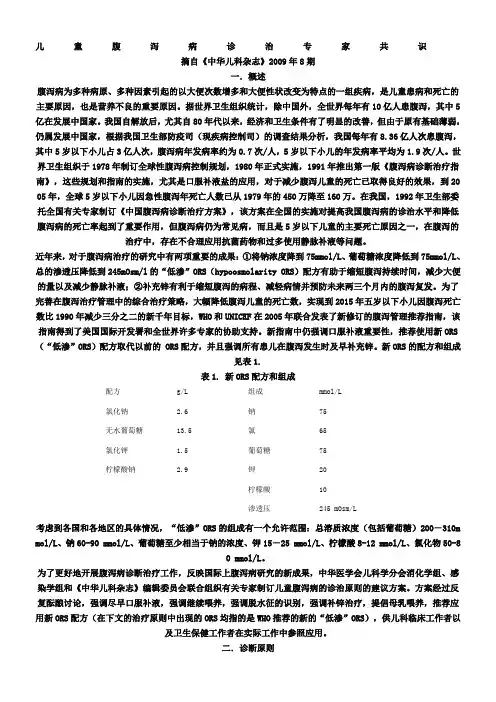

近年来,对于腹泻病治疗的研究中有两项重要的成果:①将钠浓度降到75mmol/L、葡萄糖浓度降低到75mmol/L、总的渗透压降低到245mOsm/l的“低渗”ORS(hypoosmolarity OR S)配方有助于缩短腹泻持续时间,减少大便的量以及减少静脉补液;②补充锌有利于缩短腹泻的病程、减轻病情并预防未来两三个月内的腹泻复发。

为了完善在腹泻治疗管理中的综合治疗策略,大幅降低腹泻儿童的死亡数,实现到2015年五岁以下小儿因腹泻死亡数比1990年减少三分之二的新千年目标,WHO和UNICEF在2005年联合发表了新修订的腹泻管理推荐指南,该指南得到了美国国际开发署和全世界许多专家的协助支持。

新指南中仍强调口服补液重要性,推荐使用新ORS(“低渗”ORS)配方取代以前的 ORS配方,并且强调所有患儿在腹泻发生时及早补充锌。

新ORS的配方和组成见表1.表1. 新ORS配方和组成配方g/L 组成mmol/L氯化钠无水葡萄糖氯化钾柠檬酸钠2.613.51.52.9钠氯葡萄糖钾柠檬酸7565752010渗透压245 mOsm/L考虑到各国和各地区的具体情况,“低渗”ORS的组成有一个允许范围:总溶质浓度(包括葡萄糖)200-310mmol/L、钠60-90 mmol/L、葡萄糖至少相当于钠的浓度、钾15-25 mmo l/L、柠檬酸8-12 mmol/L、氯化物50-80 mmol/L。

为了更好地开展腹泻病诊断治疗工作,反映国际上腹泻病研究的新成果,中华医学会儿科学分会消化学组、感染学组和《中华儿科杂志》编辑委员会联合组织有关专家制订儿童腹泻病的诊治原则的建议方案。

方案经过反复酝酿讨论,强调尽早口服补液,强调继续喂养,强调脱水征的识别,强调补锌治疗,提倡母乳喂养,推荐应用新ORS配方(在下文的治疗原则中出现的ORS均指的是WHO推荐的新的“低渗”ORS),供儿科临床工作者以及卫生保健工作者在实际工作中参照应用。

二.诊断原则1.根据家长和看护者对患儿大便形状改变(呈稀水便、糊状便、粘液脓血便)和大便次数比平时增多的主诉可作出腹泻诊断。

2.根据病程分类急性腹泻病:病程在2 周以内;迁延性腹泻病;病程在2周—2个月;慢性腹泻病:病程在2 周以上。

3.对腹泻病患儿须评估有无脱水和电解质紊乱:⑴脱水程度评估:分轻、中、重三度;具体参照表2.表2.脱水程度丢失体液精神状态皮肤弹性唇舌粘膜前囟、眼窝尿量四肢脉搏血压轻度脱水占体重5%稍差尚可稍干燥稍有凹陷稍少正常正常中度脱水占体重5%-10%萎靡或不安差干燥凹陷明显减少快正常或下降重度脱水占体重10%以上极度萎靡重症面容消失(捏起皮肤回复≧2秒)干燥明显凹陷极少甚至无尿快而弱休克⑵尽可能对中、重度脱水患儿行血电解质检查和血气分析。

4.根据患儿粪便性状、粪便的肉眼和镜检所见、发病季节、发病年龄及流行情况初步估计病因,急性水样便腹泻患者(约占70 %) 多为病毒或产肠毒素性细菌感染,粘液脓性、脓血便患者(约占30 %) 多为侵袭性细菌感染。

必要时进行大便细菌培养以及病毒、寄生虫检测。

5. 对慢性腹泻病还须评估消化吸收功能、营养状况、生长发育等。

三、治疗原则1. 预防脱水、治疗脱水⑴预防脱水:从患儿腹泻的一开始,就给口服足够的液体以预防脱水。

母乳喂养儿应继续母乳喂养,并且增加喂养的频次及延长单次喂养的时间;混合喂养的婴儿,应在母乳喂养基础上给予OR S或其他清洁饮用水;非母乳喂养(人工喂养)婴儿,应选择ORS或食物基础的补液如汤汁、米汤水和酸乳饮品或清洁饮用水。

建议在每次稀便后给予补充一定量的液体(<6月,50ml;6-2岁,100ml;2-10岁150ml;10岁以上的患儿或成人能喝多少给多少)直到腹泻停止。

⑵轻—中度脱水:口服补液及时纠正脱水,应用ORS ,用量(ml) =体重(kg) ×(50~75) , 4小时内服完;密切观察患儿病情,并辅导母亲给患儿服用ORS 液以下情况提示口服补液可能失败:①持续、频繁、大量腹泻(>10-20ml/Kg.h),②ORS液服用量不足,③频繁、严重呕吐;如果临近4小时,患者仍有脱水表现,要调整补液方案;4 小时后重新评估患儿的脱水状况,然后选择适当的方案。

⑶重度脱水:①静脉输液液体采用静脉用的糖盐混合溶液,需到医院进行;首先以2:1等张液20 ml/kg,于30-60分钟内静脉推注或快速滴注以迅速增加血容量,改善循环和肾脏功能;在扩容后根据脱水性质(等渗性脱水选用2:3:1液,低渗性脱水选用4:3:2液)按80ml /kg继续静滴,先补2/3量,婴幼儿5h,较大儿童2.5h;在补液过程中,每1-2小时评估一次患者脱水情况,如无改善,则加快补液速度;婴儿在6小时后或较大儿童在3小时后重新评估脱水情况,选项择适当补液的方案继续治疗;一旦患者可以口服,通常婴儿在静脉补液后3-4小时后,儿童在1-2小时后,即给予ORS。

②鼻饲管补液重度脱水时如无静脉输液条件,立即转运到其他医疗机构静脉补液,转运途中可以用鼻饲点滴方法进行补液。

液体采用ORS 液,以20ml/ ( kg ·h)的速度补充,如病人反复呕吐或腹胀,应放慢鼻饲点滴速度,总量不超过120ml/ kg。

每1-2小时评估一次患者脱水情况。

2.继续喂养⑴调整饮食母乳喂养儿继续母乳喂养,年龄在6个月以下的非母奶喂养儿继续喂配方乳,年龄在6个月以上的患儿继续食用已经习惯的日常食物,如粥、面条、烂饭、蛋、鱼末、肉未、新鲜果汁。

鼓励患者进食,如进食量少,可增加喂养餐次。

避免给患儿喂食含粗纤维的蔬菜和水果以及高糖食物。

病毒性肠炎常有继发性双糖酶(主要是乳糖酶)缺乏,对疑似病例可暂时给予改为低(去)乳糖配方奶,时间1-2周,腹泻好转后转为原有喂养方式。

⑵营养治疗①糖源性腹泻:以乳糖不耐受最多见。

治疗宜采用去双糖饮食,可采用去(或低) 乳糖配方奶或豆基蛋白配方奶。

②过敏性腹泻:以牛奶过敏较常见。

避免食入过敏食物,或采用口服脱敏喂养法,不限制已经耐受的食物。

婴儿通常能耐受深度水解酪蛋白配方奶,如仍不耐受,可采用氨基酸为基础的配方奶或全要素饮食。

③要素饮食:适用于慢性腹泻、肠黏膜损伤、吸收不良综合症者。

④静脉营养:用于少数重症病例,不能耐受口服营养物质、伴有重度营养不良及低蛋白血症者。

3.补锌治疗急性腹泻病患儿能进食后即予以补锌治疗,6个月龄以上,每天补充含元素锌20mg,6个月龄以下,每天补充元素锌10mg,共10-14天。

元素锌20mg相当于硫酸锌100mg,葡萄糖酸锌140mg。

4. 合理使用抗菌药物腹泻患儿须行粪便的常规检查和PH试纸检测;急性水样便腹泻在排除霍乱后,多为病毒性或产肠毒素性细菌感染,常规不使用抗菌药物;粘液脓血便多为侵袭性细菌感染,需应用抗生素,药物可先根据当地药敏情况经验性地选用,用药的第3天随访,如用药48小时后,病情未见好转,考虑更换另外一种抗菌药物;强调抗生素疗程要足够;应用抗生素前应首先行粪便标本的细菌培养,以便依据分离出的病原体及药物敏感试验结果选用和调整抗菌药物。

5.其他治疗方法有助于改善腹泻病情、缩短病程。

⑴肠粘膜保护剂:如蒙脱石散⑵微生态疗法给予益生菌如双歧杆菌、乳酸杆菌等;⑶补充维生素A;⑷抗分泌药物:用于分泌性腹泻。

⑸中医治疗:采用辨证方药、针灸、穴位注射及推拿等方法。

6.腹泻病的家庭治疗无脱水征和轻度脱水的腹泻病人可在家庭治疗,医生应向家长宣传家庭治疗四原则,即:⑴给患儿口服足够的液体以预防脱水;⑵锌的补充;⑶持续喂养患儿;⑷及时将病情未好转或出现下列任何一种症状的患儿送至医疗机构治疗诊治:①腹泻剧烈,大便次数多、或腹泻量大,②不能正常饮食,③频繁呕吐、无法口服给药者,④发热(<3月婴儿体温>38℃,3-36月幼儿体温>39℃),⑤明显口渴,发现脱水体征,如眼窝凹陷、泪少、粘膜干燥或尿量减少等,神志改变,如易激惹、淡漠、嗜睡等,⑥粪便带血。

⑦年龄<6个月、早产儿,有慢性病史或合并症。

四、腹泻病的预防1.注意饮食卫生、环境卫生,养成良好的卫生习惯:2.提倡母奶喂养:3.积极防治营养不良:4.合理应用抗生素和肾上腺皮质激素,5.接种疫苗:目前认为可能有效的为轮状病毒疫苗。