丁玲解放区时期的文学创作

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:2

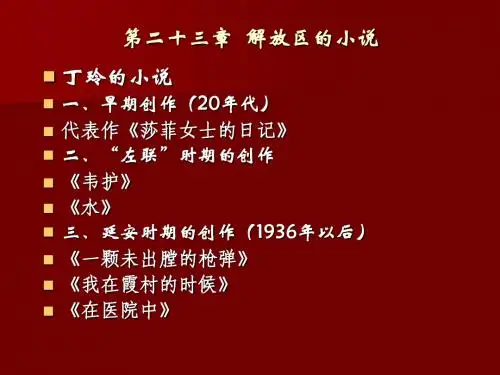

丁玲创作的演变轨迹丁玲小说创作的演变一生平简介丁玲(1904-1986),原名蒋伟,字冰之,出生于湖南临澧一个没落的封建世家。

现代小说家。

1927年开始小说创作,写成《梦珂》、《莎菲女士的日记》,发表后在文艺界引起很大反响。

1928年春返上海,继续写作并发表《暑假中》、《阿毛姑娘》等反映青年女性的作品。

1929年与胡也频、沈从文合办“红黑书店”,出版《红黑》杂志,冬天完成的长篇小说《韦护》,与1930年完成的中篇《一九三零年春在上海》同属“革命加恋爱”小说。

1931年用现实主义方法创作了以十六省大水灾为背景的中篇《水》,正面描绘血火交织的阶级斗争;另有短篇《田家冲》,未完成的长篇《母亲》等。

1936年底,丁玲抵达中共中央所在地,受到毛泽东等中央领导同志的热烈欢迎,创作了《彭德怀速写》、《新的信念》、《我在霞村的时候》等一批重要作品。

1946年进入晋察冀边区参加土地改革运动,1948年写成著名长篇小说《太阳照在桑干河上》,后被译成多种外文,在各国读者中广为传播,并荣获“斯大林文艺奖”。

新中国成立后,丁玲先后任《文艺报》主编等职,写了《杜晚香》等小说,热心扶植文学青年。

1957年她被划为右派,沉冤20余年,流放北大荒和太行山麓。

二创作思想流变丁玲是“五四”继庐隐等女作家之后善写女性并始终坚持女性立场的作家。

1、莎菲时期:(1)处女作:1927年《梦珂》(2)1928年1月,代表作《莎菲女士的日记》 1928年1月,上海与胡也频、沈从文等组织红黑文学社,出版短篇小说集《在黑暗中》、《自杀日记》、《一个女性》,共14-15篇小说。

《莎菲女士的日记》是丁玲创作上的危机与转机,可以说,它将五四话语发挥到了极至。

2、左联时期:创作思想发生了转换,由五四个人话语转向阶级话语,1930年写长篇小说《韦护》。

《一九三零年春上海》《水》现实主义高峰,对“大众”、“群众”的出色描绘,性别叙述,个性叙述已消失殆尽。

浅谈丁玲延安时期的文学创作1. 引言1.1 丁玲的文学创作背景丁玲是中国现代著名作家,其文学创作背景深深地影响了她的作品。

丁玲生于1904年,出生在一个知识分子家庭,从小就受到优良的文学熏陶。

她早年曾就读于北京女子师范学校,后来赴法国留学,接受了西方文学的洗礼,在海外的经历拓宽了她的文学视野。

回国后,丁玲开始在上海从事文学创作和编辑工作,结识了许多著名的文学家和革命者,逐渐成为了当时文坛上备受瞩目的女作家。

丁玲的文学创作背景不仅来自家庭的文化底蕴,还受到社会环境的影响。

她生活的那个时代正值中国深陷战乱和社会动荡之中,这种政治和社会背景在一定程度上激发了丁玲内心对时代的思考和探索。

她的文学作品往往带有浓厚的现实主义色彩,对人性、社会现实和人类命运等议题有着深刻的洞察和思考。

在这样的文学创作背景下,丁玲走上了探索人类命运与社会现实的道路,成为了中国文学史上不可或缺的重要人物。

1.2 丁玲在延安时期的文学创作意义丁玲在延安时期的文学创作具有重要的历史意义和文学意义。

在历史意义上,丁玲以其作品展现了革命斗争的艰苦和复杂,描绘了延安人民的生活状况和斗争精神,弘扬了革命理想和信仰。

她通过文学作品传递了革命者的心声和情感,让人们更加直观地感受到延安时期的艰苦岁月和革命斗争的伟大意义。

在文学意义上,丁玲在延安时期的文学创作开创了新的风格和主题。

她以细腻的笔触描绘人物的内心世界,展现了对人性的深刻探索和对社会问题的批判。

她倡导“文以载道”,注重作品的社会性和现实性,以真实的人物和场景展现社会的阶级斗争和矛盾。

丁玲在延安时期的文学创作为中国文学带来了新的风貌和声音,开创了以文学为武器的革命文学传统。

她的作品激励着人们对于社会正义和人民利益的追求,具有深远的影响。

【字数不足,需要补充】2. 正文2.1 丁玲在延安时期的文学创作题材和风格丁玲在延安时期的文学创作题材和风格主要包括对于革命斗争、人民生活和社会现实的描写。

丁玲研究的历史现状及其当代反思文学武丁玲既是一位充满传奇色彩和独特创作个性的著名作家,也是中国左翼革命作家阵营的重要代表之一,在20世纪中国文学史上占有重要地位,因此她也就经常成为人们关注和研究的一个热点。

从1929年最早的一篇研究丁玲的文章算起,距今也有80年,丁玲研究取得了引人瞩目的成绩。

本文把丁玲研究划分为三个时期,即:建国前、建国后、新时期,并对丁玲研究中的问题和未来研究的趋向进行了思考。

一、建国前的丁玲研究(1929-1948)对于20世纪的中国文学来说,丁玲的成名几乎是一个奇迹。

她于1927年12月在《小说月报》上发表了处女作《梦珂》,紧接着又在该刊物上发表了其成名作和早期代表作《莎菲女士的日记》,她的第一个短篇小说集《在黑暗中》也于1928年10月出版。

从此丁玲便名声鹊起,引起了人们的极大关注。

现在能查寻到的最早的有关丁玲的评论文章是钱杏邨在1929年《海风周报》第1期发表的《(在黑暗中)——关于丁玲创作的考察》,但这篇文章还停留在对作家创作的简单描述上。

真正具有学术价值且值得注意的第一篇评论文章是毅真的《丁玲女士》,这篇文章主要评论了丁玲第一个短篇小说集《在黑暗中》,认为这些小说“好似在死寂的文坛上,抛下了一颗炸弹一样,大家都不免为她的天才所震惊了”。

文章的敏锐之处就在于它指出了丁玲出现的意义,那就是复活了已经沉寂的文坛和“五四”文学的灵魂。

此后,随着丁玲转向左翼文学创作,写出了《韦护》、《水》、《田家冲》等一系列小说后,她已成为当时中国文坛上最引人注目的女作家,越来越多地受到评论家的关注。

钱谦吾(钱杏邨)的《丁玲》一方面比较早地注意到丁玲早期小说中思想和审美两方面所表现出的现代意识,但在另一方面又认为丁玲早期创作中表现了一种所谓世纪末的病态心理,充满了消极因素。

钱谦吾的这种评论很能代表早期某些左翼文学批评家的价值取向,机械套用前苏联的拉普理论来剪裁文学的丰富现象。

这种峻急的、简单化的社会价值判断标准从根本上否定了丁玲早期作品尤其是莎菲型女性的丰富内涵。

中国现当代文学名作分析:丁玲作品《莎菲女士的日记》分析1927年,北京沙滩汉花园的一幢学生公寓里,几个二十多岁的青年男子成立了一个文学团体,名之“无须社”,以示其年轻。

他们时常聚在一起舞文弄墨、高谈阔论,发一通怀才不遇的感慨。

常有一个梳短发的年轻女子,怀着仰慕之心,默默地在一旁谛听。

到了秋天,这个女子悄悄写出第一篇小说《梦珂》,在《小说月报》上登载出来,令“无须社”的须眉们惊叹;第二年早春,她的第二篇小说《莎菲女士的日记》又发表在《小说月报》上,轰动了整个文坛。

丁玲,原名蒋冰之,湖南临澧人。

1904年出生于破落官僚家庭,早年曾在长沙上中学。

1927年开始发表小说,以《莎菲女士的日记》轰动全国。

1930年参加中国左翼作家联盟,1932年参加中国共产党。

翌年被国民党特务逮捕,1936年秋逃离南京赴陕北参加红军,后任苏区中国文艺协会主任、中央红军警卫团政治处副主任、八路军西北战地服务团团长、陕甘宁边区文协副主任。

1946年赴晋察冀解放区参加土改,1948年完成小说《太阳照在桑干河上》。

全国解放后,曾任《文艺报》主编、中宣部文艺处长、中国作家协会党组书记等职。

1955年和1957年被错打成“反党集团”成员和右派,后下放北大荒,“文革”中入狱。

1979年获平反,任中国作协副主席、全国政协常委兼文化组组长。

1986年3月在北京病逝。

莎菲形象的“现代特征”的主要表现表现在两个方面,第一,她的性格是现代的、崭新的。

与传统女性温顺、娴淑的性格不同,她不把自己作为被动的等待男性来选择的对象,而认为自己与男性在人格上是完全平等的,可以主动去选择男性;第二,她对爱情的理解也是现代的、进步的。

她一方面对两性关系持开放态度,一方面也努力保持着女性的自尊、自重,追求“灵与肉”和谐的爱。

介绍几种观点1、丁玲的《莎菲女士的日记》中,我们看到了女主人公莎菲抛弃了老实的白苇弟,而爱上了新加坡留学生凌吉士;可凌吉士找莎菲的目的仅仅是为了获得“一时肉感的享受”;莎菲异常失望,“更陷到极深的悲境里”了。

浅谈丁玲延安时期的文学创作丁玲是20世纪中国著名的女作家,她在延安时期的文学创作影响深远,成就非凡。

她的文学作品以批判社会现实和人性的多样性为主题,探讨人类的疾苦和希望。

在这个时期,丁玲以其独特的文学观点和才华,对当时的文学领域产生了深远的影响。

本文将从不同角度探讨丁玲在延安时期的文学创作。

丁玲在延安时期的文学创作注重批判社会现实。

在当时的社会背景下,中国正处于抗战期间,社会动荡不安,人民疾苦重重。

丁玲深刻地揭露了当时社会的黑暗面,她通过小说《太阳照在桑干河上》、《赵一荻》等作品,描绘了农民的悲惨命运和社会的险恶现实。

她用真实的笔触将社会的丑恶面孔揭露出来,唤起了人们对社会现实的深刻反思。

她通过文学创作,呼吁人们关注社会问题,关注农民的命运,促进社会的正义和进步。

丁玲在延安时期的文学创作强调人性的多样性。

她深刻地描绘了不同人物的性格和心灵变化,展现了人性的复杂性和多面性。

她在小说《水》中展现了女主人公的复杂心理,揭示了人性中的悲欢离合,忠诚和背叛。

她在小说《赵一荻》中刻画了一个女性在革命年代的内心挣扎和追求自由的形象,展现了人性中的执着和矛盾。

她的文学创作深刻地揭示了人性的多样性,丰富了文学作品的内涵。

丁玲在延安时期的文学创作体现了对人类疾苦和希望的思考。

她的作品中充满了对人类疾苦的同情和对希望的追求。

她透过作品中的人物形象,表达了对人类疾苦的深切关怀和对美好未来的向往。

她在小说《赵一荻》中刻画了女性在革命年代的无奈和对未来的向往,展现了对美好未来的追求。

她的作品中充满了对人类疾苦和希望的思考,激励着人们奋发向前,追求美好生活。

丁玲在延安时期的文学创作是丰富而多样的,她注重批判社会现实,强调人性的多样性,思考人类疾苦和希望。

她的作品影响深远,成为当时文学领域的重要作品之一,为后人树立了学习的典范。

她的文学创作不仅揭示了当时社会的黑暗面,也展现了人性的复杂性,激励着人们对美好生活的追求。

丁玲以其深刻的文学见解和才华,成为当时文学界的巨星,对中国文学产生了深远的影响。

丁玲《我在霞村的时候》:历史研究及女性主义解读丁玲《我在霞村的时候》:历史研究及女性主义解读一、对以往阐述史的简单梳理丁玲的短篇小说《我在霞村的时候》(以下简称《霞村》)完成于1940年底,最初发表在1941年的《中国文化》上,1944年被胡风收入丁玲短篇小说集,1947年由冯雪峰收入《丁玲文集》,同年被周扬编入《解放区短篇小说选》。

但作品从发表到现在,却是命运沉浮、备受争议。

1、发表初期冯雪峰评价道:“作者所探究的一个‘灵魂’……在非常的革命的展开和非常事件的遭遇下,这在落后的穷乡僻壤中的小女子的灵魂,却展开出了她的丰富和有光芒的伟大”。

这是早期对丁玲这篇小说最直接的评价。

他说:“贞贞自然还只在向远大发展的开始中,但她过去和现在的一切都是真实的,她的新的巨大的成长也是可以确定的,作者也以她的把握力使我们这样相信贞贞和革命”。

可见,作品发表初期还是受到主流意识形态的肯定的。

2、1957年“反右”时期这一时期,在中国大陆,对《霞村》从政治革命视角的理解渐渐走向极端化。

陆耀东在文中谈及贞贞的时候这样说:“她却一点也不反抗,屈辱地跟着日本人跑,让日本强盗任意侮辱”“顺从地与日本人一块儿生活,像日本法西斯的军营里的妓女一样”。

周扬也撰文评价道:“这篇小说把一个被日本侵略者抢去作随营娼妓的女子,当做女神一般地加以美化……丁玲是带着极大的同情描写了这个应当否定的形象的……说明她的极端个人主义思想后来不但没有改好,反而发展到和工人阶级和劳动群众尖锐对立的地步”。

3、19世纪70、80年代这一时期主要从女性视角和启蒙角度来看待这篇文章,并出现了多样化的趋势,改变了以往从政治思想革命角度理解丁玲小说的单一性,评论家们直接关注文章深层性的创作本身的问题,从多方面进行探索。

4、90年代以来90年代一直到今天,80年代中后期引入中国的西方女性主义批评在文艺批评领域展示了旺盛的生命力。

在中国女性文学史、妇女解放运动史的过程中,丁玲被认为是中国现代最具女权主义色彩的作家,《霞村》也因主题的特殊性进入各种女性文学读本,成为中国现代女性文学的样本之一。

创作转型与文化选择一3第一章“怨女弃妇”的启示法国,对于丁玲来说有着某种特殊意味。

早在她童年时代,向姨(向警予)远涉重洋,前往法国寻求真谛,而母亲与她虽积极筹措却终因经费问题未能成行。

多年以后,瞿秋白从法国归来,鼓励丁玲赴法留学,最终还是无法如愿。

作为一种心理补偿,丁玲开始如饥如渴地阅读法国文学作品。

沈从文曾回忆到:“(丁玲)不只是个性情洒脱的湖南女子,同时还是个熟读法国作品的新进女作家。

’’。

“在她和胡也频为数不多的英文藏书中,就有小仲马的《茶花女》与莫泊桑的《人心》,除此之外,最为丁玲称道的翻译小说是福楼拜的《包法利夫人》。

在1925年一1929年的几年时间里,就是这几本书占据了丁玲的阅读,“三本书中的三个女性,正各自用一种动人的风韵,占据到这个未来女作家感情的全部。

”“1体现在丁玲的作品中是这样三个方面。

灵肉一致的爱情观。

《茶花女》中玛格丽特放弃纸醉金迷的奢华生活,选择和贫寒的阿尔芒在一起,是因为他给了她做人的尊严和权利,正如玛格丽特说的“因为你看到我时握住了我的手,因为你哭泣了,因为世间只有你真正同情我”。

在这里,爱情的根基不是物质和情欲,而是建立在平等之上的理解与尊重。

玛格丽特对爱情的理解体现在丁玲的创作中,便是一种灵肉一致的爱情观。

丁玲早期作品中的女主角面对爱情,她们并不盲目。

她们不掩饰自己对异性肉体的迷恋,正如莎菲(《莎菲女士的日记》)看上凌吉士的“好丰仪”,阿英(《庆云里中的一间小房里》)想念陈老三厚实的胸膛。

但迷恋决不是迷失,灵魂的渴望与官能的需求同样强烈。

梦珂(《梦珂》)拒绝成为表哥与他人角逐的对象,莎菲不允许自己把热情和爱奉献给高贵外表下隐藏着卑琐灵魂的凌吉士,节大姐(《小火轮上》)不能容忍任何爱的背叛和欺骗。

可是对于爱情的理解,丁玲与茶花女又并不完全一致。

和茶花女相比,莎菲们有着更强烈的女性主体意识。

茶花女的爱情充满女性的自我牺牲,而莎菲们始终关注着自己的利益。

丽娜(《他走后》)创作转型与文化选择一4可以在寒冷的雨夜任性地赶走秀冬,莎菲能够一次次地气走苇弟又一次次地招他回来。

作家丁玲的著名文学作品解析作家丁玲的著名文学作品解析丁玲是中国现代历史上著名的一位作家,从小深受母亲反抗封建礼教、主张妇女独立自强思想的熏陶。

以下是店铺为你整理的丁玲的著名文学作品,供大家参考。

丁玲的著名文学作品丁玲是中国现代著名的一位作家,也是中国女作家代表人物之一。

丁玲的文学作品给人留下了深刻影响,马主席曾说:“昨天文小姐,今日武将军”,这简短的八个字赞扬了丁玲内外兼修的美好品质。

从文学上来说,丁玲为世人留下了丰富的精神财富,丁玲的作品有《梦珂》,《太阳照在桑干河上》、《莎菲女士的日记》、《在黑暗中》等。

丁玲的作品分为三个时期,分别是前期的文学创作、解放区时期的文学创作和晚年时期的文学创作。

丁玲的作品反映出了她命运多舛的经历,在她的文学作品中国,可以感受到丁玲站在女性立场上,大胆犀利地抨击了性别歧视者们,他们大多穿着革命外衣,实际内心非常保守。

在丁玲的作品中还可以看见她为阶级和民族利益而战的决心和恒心。

读丁玲的文章,如同醍醐灌顶般发人醒思,所以丁玲的作品深受后人的亲睐。

丁玲发表作品的时间较晚,大约从上世纪20年代中后期,才陆续发表了自己的文学作品。

1930年初,丁玲发表了《韦护》和《1930年春上海之一》、《1930年春上海之二》。

作品中流露出参加革命主人公对爱情的向往之情,虽然没有摆脱早期革命文学的桎梏,但是丁玲对人物的心理、性格描写刻画的十分真实自然,文章一发表,引起了很多社会人士的共鸣。

后来,丁玲陆续发表了《莎菲女士日记》、《太阳照在桑干河》上等文学作品,所以丁玲也成为革命文学作家代表人物。

丁玲与张爱玲之间的联系张爱玲丁玲都是现代作家代表人物,恰好俩人也是女性作家。

所以,后人经常将张爱玲与丁玲进行一番比对。

丁玲生于1904年,卒于1986年,张爱玲生于1920年,卒于1995年。

从时间来看,张爱玲丁玲生活在同一时期,俩人虽然在时间上有交集,但是在空间上却没有交集。

或许都是女性的缘故吧,张爱玲和丁玲很多作品都是围绕女性的爱情故事而展开,或者歌颂爱情的伟大,或者道出爱情的心酸。

丁玲在解放区的戏剧创作以小说创作蜚声文坛的丁玲,是应时代的召唤而涉足剧艺的。

她的戏剧作品数量不多,现仅存四部,即:话剧《重逢》、《河内一郎》、《窑工》,以及电影短片文学脚本《战斗的人们》。

此外,还有一个秧歌剧《万队长》,是1943年丁玲在中央党校学习期间,根据一个学员讲的真实故事创作的。

此剧只由中央党校秧歌队在南泥湾演出了两场,后来脚本遗失,未能保存下来。

这些剧本,除《战斗的人们》写于1950年外,都是在1937年到1946年间创作的。

她的这些剧作,虽说在思想和艺术的成就上逊色于她的小说创作,但在解放区的戏剧运动中却发挥过积极的作用,产生过较为广泛的影响,特别是这些剧作所体现出来的现实主义的创作精神和创作方法,对解放区戏剧创作的发展有着不可忽视的意义。

(一)丁玲是一位充满着时代意识的现实主义作家。

早在20年代后期,她就怀着“极端的反叛情绪”⑴,创作了短篇小说《莎菲女士的日记》。

虽说此时她还没有认识到文学的社会意义,但这篇小说的确是因为抒写了“时代的苦闷”而产生了强烈的反响。

她在加入左联后创作的小说《水》,则标志着她的时代意识的升华。

她开始自觉地将文学与革命事业,与广大群众的饥苦联系起来,弹拨出时代的音响。

然而,丁玲真正地以自觉的意识来表达人民群众的心声,还是她到了解放区以后的事。

抗日战争爆发后,她投身于民族解放战争。

在戎马倥偬中创作的大量的小说和散文,以强烈的历史使命感和革命责任感,再现了中国人民进行抗日斗争的伟大风貌,表现出十分鲜明的时代意识和现实主义的创作精神。

从她的戏剧创作来看,这种时代意识和现实主义精神,体现得十分突出。

她的这些剧作,既不像她写《莎菲女士的日记》那样,“因为寂寞”,“对社会的不满,自己的生活无出路,有许多话要说出来,却找不到人听,很想做些事,又找不到机会,于是为了方便,便提起了笔”⑵,谱写了一支“孤寂者之歌”⑶;也不像她创作《太阳照在桑干河上》那样,因为她同那些农民“一起生活过,共同战斗过”,她“爱这群人,爱这段生活”,所以她“要把他们真实地留在纸上”⑷,留给读者,于是就怀着一种“眷恋”的感情,来塑造那些农民的形象。

丁玲解放区时期的文学创作

从《田家冲》《水》到《太阳照在桑干河上》,丁玲的文学创作在追求民族风格方面也有新的发展,丁玲是一个文学兴趣广泛的人,对中外文学具有宽阔的容受性。

她喜爱莫泊桑、福楼拜、雨果和巴尔扎克,也喜爱狄更斯。

还喜爱托尔斯泰、屠格涅夫、高��基,而《红楼梦》《三国演义》《水浒》等中,国古典文学名著是她更爱读的作品,因此我们在她的创作中感受到一种熔各种艺术方法技巧于一炉的恢弘境界,但是,无庸讳言,她早期的作品是更多地汲取了外国文学,特别是法国文学的滋养,《莎菲女士的日记》,更容易使人想起福楼拜的《包法利夫人》,而三十年代的一些作品,她便在努力克服静态的心理分析,而较多地从行动中去刻画人物的思想性格,到解放区的小说创作,细腻的心理描写为展现动荡时期人物丰富复杂的思想感情服务,为绘制错综复杂的阶级斗争的历史画卷服务,作品有了更完整的故事情节结构,作者也就更多地运用人物的行动、语言,更多地运用小故事和细节烘托人物的心理。

《红楼梦》对作者创作的影响充分地显示了出来,在《太阳照在桑干河上》中,作者一贯善于以委婉绵密的笔触对人物作深刻的心理描写的艺术特色仍在。

然而因为动态的描写多了,静态的心理分析少了,环境的刻画突出了,情景交融的描写增多了,便没有了某种外国心理分析小说式的酣畅淋漓,却有了中国文学固有的耐人寻味的含蓄的蕴藉的神韵和情致。

丁玲寻求民族特色的努力,和作者为工农兵服务,为革命斗争服务的思想倾向是一致的。

因为民族风味浓郁的作品能够更好地吸引自己民族的读者,更好地发挥团结人民、教育人民。