病理学实验教案

- 格式:doc

- 大小:93.00 KB

- 文档页数:9

实验三:水肿实验四:高血钾一、血钾升高对蛙心的毒性作用实验步骤:1、蛙的脑及脊髓2、背位固定在蛙板上3、打开胸腔并暴露心脏4、将头皮针穿刺入蛙腹壁静脉5、描记一段蛙正常心跳曲线6、向腹壁静脉内缓慢注入0.2%氯化钾溶液0.5ml.观察心跳曲线及心脏形态变化7、心跳停止时,立即向腹壁静脉内注入1%氯化钙溶液1ml,观察心跳曲线及心脏形态变化.二、实验性肺水肿实验步骤:1、取小白鼠一只,称重、观察一般状况。

2、将小白鼠放入广口瓶中,通入氯气,密切观察小白鼠的呼吸频率及深度的改变。

3、动物死后,将肺取材,观察形态变化。

4、将肺周围脂肪组织及心脏分离下来,用滤纸轻轻吸去肺表面血液后称其重量。

5、计算肺系数并与正常小白鼠的肺系数相比较。

实验五炎症一、大体标本1、假膜性炎(气管白喉)气管、支气管已剪开,可见气管腔内有一条索状的灰白色假膜,为脱落的假膜卷曲而成,由于假膜堵塞气管管腔,使患者窒息死亡。

2、细菌性痢疾结肠标本,肠壁已剪开,可见粘膜面充血,水肿,粗糙无光泽,粘膜皱壁的顶部有灰白色假膜附着,量糠皮样,并可见小溃疡形成。

3、化脓性阑尾炎整个阑尾肿胀,变粗,浆膜面失去光泽,被覆有黄白色脓性渗出物,浆膜血管扩张充血,切面阑尾壁增厚,阑尾腔内亦见脓性渗出物。

4、出血性胰腺炎可见胰腺肿胀,何种增大,表面可见散在的暗红色出血区。

5、化脓性脑膜炎脑膜血管扩张,充血,脑沟及脑回表面有点状的灰黄色脓性渗出物附着,以额叶为重。

6、子宫内膜息肉子宫壁已剖开,宫腔内可见一带蒂的肿物(由增生的内膜腺体及间质构成)二、切片标本1.肺纤维素性炎:低倍镜观察:肺泡腔内均充满大量的渗出物,主要是纤维蛋白及中性粒细胞。

高倍镜观察:肺泡腔内渗出物的形态。

纤维蛋白为红染细丝状物质,中性粒细胞已呈退行性变,故核的分叶结构不清。

2.急性化脓性阑尾炎低倍镜观察:重点观察黏膜下层及肌层,内有大量中性粒细胞浸润,并可见少量嗜酸性粒细胞。

高倍镜观察:中性粒细胞核呈分叶状(1-3叶居多),嗜酸性粒细胞胞质内有嗜酸性颗粒,为染色鲜明的伊红色。

病理学实验教案(带目录)病理学实验教案一、实验目的1.加深对病理学基本理论知识的理解和记忆。

2.培养学生的观察能力和临床思维能力。

3.掌握病理学实验的基本操作技能。

二、实验内容1.病理学总论:包括细胞和组织的适应与损伤、损伤的修复、局部血液循环障碍、炎症、肿瘤等。

2.系统病理学:包括呼吸系统、心血管系统、消化系统、泌尿系统、生殖系统、内分泌系统、淋巴造血系统等的病理学。

3.病理学技术:包括病理标本的制作、染色技术、显微镜的使用等。

三、实验教学方法1.理论讲授:讲解病理学的基本理论和实验操作方法。

2.示教:演示病理学实验的操作过程。

3.学生操作:学生在教师的指导下进行病理学实验操作。

4.小组讨论:学生分组进行病例讨论,培养临床思维能力。

四、实验考核1.平时成绩:包括实验报告、课堂提问、实验操作等。

2.期末考试:理论考试和实验操作考试。

五、实验安排1.实验室安排:确保实验设备齐全,实验环境安全。

2.实验课时安排:根据教学计划,合理分配实验课时。

3.实验材料准备:提前准备好实验所需的标本、试剂等。

六、实验注意事项1.实验室安全:遵守实验室规章制度,注意生物安全、化学安全和物理安全。

2.实验操作规范:严格按照实验操作规程进行操作,防止意外事故的发生。

3.实验报告撰写:认真撰写实验报告,总结实验过程中的收获和不足。

七、实验效果评估1.学生对病理学基本理论知识的掌握程度。

2.学生对病理学实验操作的熟练程度。

3.学生临床思维能力的提高。

八、教学反思与改进1.及时总结实验教学中存在的问题,分析原因,制定改进措施。

2.加强师生沟通,了解学生的学习需求,调整教学方法和内容。

3.注重实验教学的反馈,不断提高教学质量。

本病理学实验教案旨在培养学生的病理学基本理论知识和实验操作技能,提高学生的临床思维能力。

通过本教案的实施,使学生更好地掌握病理学知识,为临床工作打下坚实基础。

一、理论讲授1.系统性:理论讲授应该按照病理学知识的逻辑顺序进行,使学生能够形成完整的知识体系。

病理学教学设计(精选5篇)病理学教学设计范文第1篇1.2方法对比组24人采纳传统的试验教学方法,在试验课开始前老师为同学准备好全部的试验玻片,试验课上重要由老师讲解病变的组织学形态。

同学依照老师要求察看玻片,并撰写试验报告。

试验组采纳设计性试验教学法,共有24名同学自己愿意参加该组的教学。

1.2.1立题以试验小组为单位,在《病理学与组织胚胎学试验教学大纲》要求的范围内,确立3个既有科学性又有肯定创新的设计性试验题目:针对目前某种疾病的患病率偏高,为更好地将病理与其他学科结合且让同学更早接触到临床学问,最后确定脂肪肝模型的建立及其病理切片的制作、急性右心衰竭模型的建立及其病理机制的探讨以及皮肤一期愈合的形态学察看三个试验,同时填写《基础医学院形态学设计性试验项目申请书》。

1.2.2试验计划同学自身按设计性试验项目自由组合试验小组,一周后书面交出设计性试验实施步骤,在各试验组老师引导下,将实在设计性试验的步骤、预期结果做成PPT课件,每个小组派出同学代表上台讲解。

试验组带教老师和全体检验系同学一起对每组的设计性试验步骤和预期目标的科学性、可行性、创新性等提出参考性建议。

1.2.3试验准备同学依据试验设计方案列出试验所需的动物、器械、试剂、药品的预算清单,在试验前两周提交引导老师,然后到试验准备室领取所需物品,并确定试验场合(试验室、试验台)。

1.2.4预试验依照试验设计方案和操作步骤认真进行预试验。

在预试验中发觉和分析试验存在的问题和需要改进、调整的内容,并加以更正。

1.2.5正式试验依照修改后的试验设计方案和操作步骤认真进行正式试验。

做好各项试验的原始记录。

1.2.6试验结果的记录、归纳与分析各试验小组在试验过程中认真记录试验结果,对所记录的试验数据进行归纳和处置,汇报试验的结果。

1.2.7撰写试验报告在认真完成试验数据的整理分析后,每个同学均要依照规范的格式撰写试验报告或论文,并依据老师要求的时间上交。

病理学实验教案本实验旨在让学生了解并掌握病理学的基本概念、病理过程的病理变化以及常见疾病的病理类型。

通过观察病理切片,培养学生的观察能力、分析能力和诊断能力。

病理学基本概念:掌握疾病的概念、分类及命名原则;了解病理学的定义、研究内容和学科地位。

病理过程的基本病理变化:掌握细胞和组织的适应、损伤及修复的基本概念和分类;了解凋亡和坏死的区别和。

常见疾病的病理类型:掌握肿瘤的基本概念、分类和命名原则;了解良性肿瘤和恶性肿瘤的区别;掌握常见肿瘤的病理特点。

观察病理切片:通过观察病理切片,培养学生的观察能力、分析能力和诊断能力。

讲解实验目的和内容,引导学生了解病理学基本概念。

讲解病理过程的基本病理变化,通过图片和案例帮助学生理解。

讲解常见疾病的病理类型,引导学生了解肿瘤的基本概念和分类。

观察病理切片,分组讨论,鼓励学生通过观察和分析,提高诊断能力。

总结实验内容,回顾重点和难点,引导学生反思和总结。

通过本次实验,学生应能够掌握病理学的基本概念、病理过程的基本病理变化以及常见疾病的病理类型。

同时,通过观察病理切片,培养学生的观察能力、分析能力和诊断能力。

实验结果应包括学生对知识的掌握情况、观察病理切片的能力以及分析讨论的表现。

本次实验旨在让学生了解并掌握病理学的基本知识,同时通过观察病理切片培养学生的观察能力、分析能力和诊断能力。

建议在今后的实验中,注重理论与实践相结合,增加学生对实际病例的分析机会,提高学生的诊断能力。

随着科技的不断发展,虚拟仿真系统在许多领域的应用越来越广泛。

在医学教育领域,虚拟仿真系统为病理学实验教学提供了新的教学方式和手段,有效地提高了实验教学的效果和质量。

本文将探讨虚拟仿真系统在病理学实验教学中的应用及其优势。

传统的病理学实验教学受限于实验设备、尸体标本等资源,实验内容相对单一。

虚拟仿真系统可以通过模拟虚拟病人、疾病过程和手术操作等方式,提供丰富的实验内容,使学生可以在模拟的真实环境中进行实验操作和学习。

《病理学》实验课教案一、实验课名称:细胞与组织的损伤二、实验课目标:1. 理解细胞与组织的损伤类型及其特点。

2. 学会观察细胞与组织的损伤形态学变化。

3. 掌握基本的显微镜使用技巧。

三、实验课内容:1. 细胞损伤的类型及特点2. 组织损伤的类型及特点3. 损伤形态学变化的观察四、实验课步骤:1. 教师讲解细胞与组织的损伤类型及其特点。

2. 学生分组,每组一台显微镜,观察损伤形态学变化。

3. 教师引导学生观察并解释观察到的损伤形态学变化。

4. 学生完成实验报告。

五、实验课材料与工具:1. 显微镜2. 细胞与组织损伤的切片3. 实验报告模板六、实验课评价:1. 学生实验报告的质量。

2. 学生在实验过程中的积极参与度。

3. 学生对损伤形态学变化的观察和解释能力。

七、实验课建议:1. 提前为学生提供相关的切片,使其有足够的时间进行观察。

2. 在实验过程中,教师应随时解答学生的疑问,促进学生的理解。

3. 鼓励学生在实验报告中提出自己的观点和思考,培养其分析问题的能力。

八、实验课时间安排:1. 讲解细胞与组织的损伤类型及其特点:20分钟2. 学生观察损伤形态学变化:40分钟3. 学生完成实验报告:20分钟九、实验课注意事项:1. 学生应遵守实验室纪律,不得随意操作显微镜。

2. 学生应小心处理切片,避免损坏。

3. 学生应在实验报告中注明所观察到的损伤形态学变化。

十、实验课拓展:1. 邀请相关领域的专家进行讲座,加深学生对细胞与组织损伤的理解。

2. 组织学生进行小组讨论,分享彼此的观察和思考。

3. 鼓励学生进行相关的科研活动,提高其科研能力。

六、实验课名称:炎症反应与修复七、实验课目标:1. 理解炎症反应的类型及其特点。

2. 学会观察炎症反应的形态学变化。

3. 掌握基本的显微镜使用技巧。

八、实验课内容:1. 炎症反应的类型及其特点2. 炎症反应的形态学变化3. 炎症反应的观察与分析九、实验课步骤:1. 教师讲解炎症反应的类型及其特点。

《病理学》实验课教案一、教学目标1. 理解并掌握病理学的基本概念、病理变化及病理机制。

2. 学会观察和分析病理切片,识别各种疾病的病理特征。

3. 能够运用病理学知识解释临床症状和体征,为临床诊断和治疗提供依据。

二、教学内容1. 第一节:病理学概述病理学的定义、起源和发展历程病理学的研究对象和内容病理学在医学中的重要性2. 第二节:病理变化正常细胞和组织的结构与功能细胞和组织的损伤与修复炎症与发热肿瘤与癌变三、教学方法1. 讲授法:讲解病理学的基本概念、病理变化及病理机制。

2. 示教法:观察病理切片,识别各种疾病的病理特征。

3. 案例分析法:分析临床病例,运用病理学知识解释症状和体征。

四、教学资源1. 教材:《病理学》实验课教材2. 病理切片:各种疾病的病理切片3. 教学图片:各种疾病的病理图片4. 教学视频:病理学实验操作视频五、教学评估1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和提问情况,评估学生的参与度。

2. 病理切片识别:对学生进行病理切片识别测试,评估学生对各种疾病病理特征的掌握程度。

3. 案例分析报告:评估学生在案例分析中的表现,包括病理学知识的运用和解释能力。

六、教学安排1. 课时:本课程共计32课时,每课时45分钟。

2. 教学方式:实验课教学,结合理论讲解和实际操作。

3. 教学流程:第1-4课时:病理学概述及病理变化第5-8课时:细胞和组织的损伤与修复第9-12课时:炎症与发热第13-16课时:肿瘤与癌变七、教学重点与难点1. 教学重点:病理学的基本概念和病理变化各种疾病的病理特征和病理机制病理学在临床诊断和治疗中的应用2. 教学难点:细胞和组织的损伤与修复机制肿瘤的发生发展和癌变机制八、实验课教学流程1. 准备阶段:教师讲解实验目的、内容和注意事项,学生熟悉实验器材和操作步骤。

2. 实验操作:学生在教师的指导下,进行病理切片的观察和分析。

3. 讨论与分析:学生针对观察到的病理特征,进行小组讨论,分析疾病的发生和发展机制。

一、教案基本信息教案名称:病理学实验教案-肿瘤篇课时安排:每章节2学时,共10学时教学目标:1. 了解肿瘤的定义、分类和命名原则。

2. 掌握肿瘤的病因、发病机制和临床表现。

3. 熟悉肿瘤的病理学检查方法和诊断标准。

4. 能够分析肿瘤的病理形态特点,并进行初步的病理诊断。

教学内容:1. 肿瘤的定义、分类和命名原则2. 肿瘤的病因、发病机制和临床表现3. 肿瘤的病理学检查方法4. 肿瘤的诊断标准5. 常见肿瘤的病理形态特点及初步诊断教学方法:1. 讲授法:讲解肿瘤的基本概念、病因、发病机制、临床表现和病理学检查方法。

2. 案例分析法:分析典型病例,让学生掌握肿瘤的病理形态特点和诊断标准。

3. 实验操作法:让学生亲自操作显微镜,观察肿瘤病理切片,提高学生的实践能力。

教学评价:1. 课堂问答:评估学生对肿瘤基本知识的掌握程度。

2. 病理切片观察:评估学生对肿瘤病理形态特点的识别能力。

3. 病例分析:评估学生对肿瘤诊断能力的运用。

二、第一章节:肿瘤的定义、分类和命名原则教学内容:1. 肿瘤的定义:介绍肿瘤的概念、特征和生物学行为。

2. 肿瘤的分类:讲解良性肿瘤和恶性肿瘤的分类及区别。

3. 肿瘤的命名原则:介绍肿瘤的命名规则和命名方式。

教学方法:1. 讲授法:讲解肿瘤的定义、分类和命名原则。

2. 互动问答法:引导学生参与课堂讨论,巩固知识点。

教学评价:1. 课堂问答:评估学生对肿瘤定义、分类和命名原则的理解程度。

三、第二章节:肿瘤的病因、发病机制和临床表现教学内容:1. 肿瘤的病因:介绍肿瘤的遗传因素、环境因素和感染因素等。

2. 肿瘤的发病机制:讲解肿瘤的发生发展过程和分子机制。

3. 肿瘤的临床表现:介绍肿瘤的常见症状和体征。

教学方法:1. 讲授法:讲解肿瘤的病因、发病机制和临床表现。

2. 案例分析法:分析典型病例,让学生了解肿瘤的临床表现。

教学评价:1. 课堂问答:评估学生对肿瘤病因、发病机制和临床表现的理解程度。

《病理学》实验课教案一、实验课主题:观察常见疾病组织的病理变化二、实验目的:1. 学会使用显微镜观察病理切片。

2. 熟悉常见疾病组织的病理变化特征。

3. 理解病理学在临床诊断和治疗中的重要性。

三、实验内容:1. 观察正常心脏组织切片。

2. 观察心肌梗死组织切片。

3. 观察慢性胃炎组织切片。

4. 观察肝癌组织切片。

5. 观察肺结核组织切片。

四、实验步骤:1. 教师讲解实验目的和内容,介绍病理切片观察的基本方法。

2. 学生分组,每组一台显微镜,按顺序观察各个切片。

3. 教师引导学生观察切片中的细胞结构、组织形态等特征,解答学生提出的问题。

4. 学生记录观察到的病理变化,并进行小组讨论。

5. 各小组汇报观察结果,分享学习心得。

五、实验课评价:1. 学生显微镜操作的正确性。

2. 学生观察切片的能力,如能否准确描述病理变化特征。

3. 学生对病理学知识的理解和运用,如能否将理论知识与实际观察相结合。

4. 学生课堂参与度,如提问、讨论和分享学习心得的积极性。

注意:本教案为初步设计,具体内容和步骤可根据实际情况进行调整。

在实验课前,请确保学生已经学习了相关理论知识,并对显微镜的使用有一定了解。

六、实验课主题:肾脏疾病病理学观察六、实验目的:1. 学会使用显微镜观察肾脏疾病病理切片。

2. 了解肾脏疾病的病理变化特征。

3. 掌握肾脏疾病诊断的基本方法。

七、实验内容:1. 观察正常肾脏组织切片。

2. 观察肾小球肾炎组织切片。

3. 观察肾病综合征组织切片。

4. 观察肾细胞癌组织切片。

5. 观察肾盂肾炎组织切片。

八、实验步骤:1. 教师讲解实验目的和内容,介绍肾脏疾病病理切片观察的基本方法。

2. 学生分组,每组一台显微镜,按顺序观察各个切片。

3. 教师引导学生观察切片中的细胞结构、组织形态等特征,解答学生提出的问题。

4. 学生记录观察到的病理变化,并进行小组讨论。

5. 各小组汇报观察结果,分享学习心得。

九、实验课评价:1. 学生显微镜操作的正确性。

精品病理学实验教案教案内容一、教学内容本节课的教学内容选自人卫第9版《病理学》教材,主要涵盖第四章呼吸系统疾病,具体包括肺部感染性疾病、弥漫性肺间质疾病、肺良性肿瘤、肺癌、胸膜疾病等内容。

二、教学目标1. 掌握肺部感染性疾病、弥漫性肺间质疾病、肺良性肿瘤、肺癌、胸膜疾病的病理变化及临床表现。

2. 学会分析病理图片,提高观察和判断能力。

3. 培养学生的团队协作精神和口头表达能力。

三、教学难点与重点1. 难点:肺部感染性疾病、弥漫性肺间质疾病的病理变化及临床表现。

2. 重点:肺癌的病理变化、分类及临床表现。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体教学设备、病理学实验切片、病理学实验图谱。

2. 学具:显微镜、病理学实验报告册、笔记本。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过展示肺部感染性疾病、弥漫性肺间质疾病、肺良性肿瘤、肺癌、胸膜疾病的临床病例,引导学生关注这些疾病的病理变化及其与临床表现的关系。

2. 切片观察:学生分组用显微镜观察肺部感染性疾病、弥漫性肺间质疾病、肺良性肿瘤、肺癌、胸膜疾病的病理切片,教师巡回指导。

3. 图谱学习:学生根据病理切片,参照病理学实验图谱,学习各疾病的病理变化特点。

5. 汇报展示:各小组代表汇报讨论成果,其他学生和教师提问、点评。

6. 知识拓展:介绍肺部感染性疾病、弥漫性肺间质疾病、肺良性肿瘤、肺癌、胸膜疾病的最新研究进展和临床治疗策略。

六、板书设计板书内容:1. 肺部感染性疾病细菌性肺炎病毒性肺炎支原体肺炎2. 弥漫性肺间质疾病肺纤维化肺泡细胞增生症3. 肺良性肿瘤肺错构瘤肺纤维瘤4. 肺癌鳞状细胞癌小细胞癌大细胞癌5. 胸膜疾病胸膜炎胸膜肿瘤七、作业设计1. 作业题目:(1) 描述肺部感染性疾病、弥漫性肺间质疾病、肺良性肿瘤、肺癌、胸膜疾病的病理变化特点。

(2) 分析病理切片,判断给定的病例属于哪种疾病。

2. 答案:(1) 肺部感染性疾病:细菌性肺炎、病毒性肺炎、支原体肺炎等。

病理学实验教案第一篇:病理学实验教案病理学实验目的病理学实验是病理学教学中重要的组成部分。

通过实验课观察大体标本,病理切片的形态变化和动物实验,尸体解剖等,使理论密切联系实际,更好地理解和掌握基本理论内容并培养科学思维方法,分析综合能力和基本操作技能的必要训练。

(一)大体标本实习中观察的大体标本是取自尸体解剖或手术切除材料,用固定液(通常用10%中性福尔马林)封存在标本瓶中的标本。

观察大体标本时,首先要辨认是何种器官或组织,然后与正常器官进行比较(大小,外形,色泽,质地等),找出病变之所在。

分析,判断病变性质。

并思考其发生,发展和结局。

(二)病理切片实习用的病理切片是从病变处或并便于正常交界处取下的组织,经过切片(通常为石蜡切片)和染色(一般用苏木素-伊红染色)制作而成。

首先用肉眼观察切片外形及染色情况,有时可初步判定是何种组织及病变部位(如溃疡等)。

然后,在低倍镜全面观察切片,实质器官由外(被膜侧)向内,空腔器官由内向外逐层观察。

为了进一步观察某些病变的微细结构变化则用高倍镜观察(一般不需要用油镜观察)。

观察病理切片时应与大标本病变联系一并思考。

(三)动物实验动物实验是在动物身上人工地造成各种病理过程中,注意观察动物的变化,记录试验结果,并写出实验报告。

实验报告的内容包括实验题目,实验目的,实验方法,实验结果,讨论和结论等。

(四)病理模型及电化教学实习课中可安排观看病理模型,幻灯片,显微投影,录像,电影等。

可以根据各校实际情况自行安排。

(五)实体解剖见习三实验注意事项1.实验前必须复习与本次实习内容有关的理论知识,预习与指导,了解实习内容与要求。

2.实验时严肃认真,在教师指导和帮助下按实习指导仔细观察标本,课后及时书写实验报告。

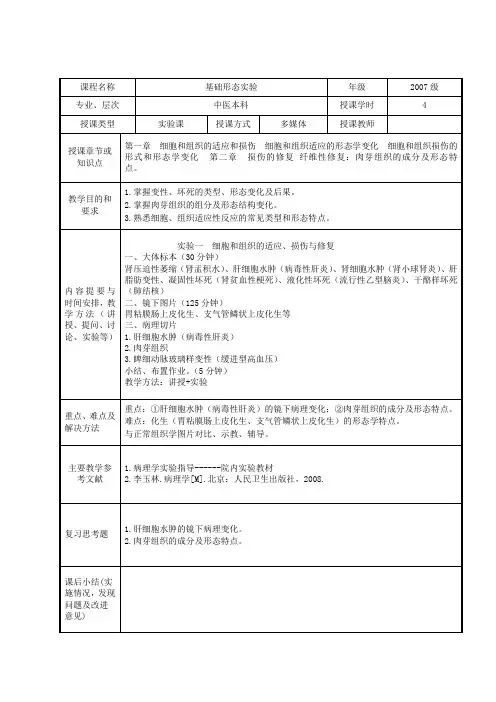

实验一组织的损伤与修复实验目的1)复习变性、坏死的概念、原因、类型及修复的过程。

2)掌握肾混浊肿胀、肝脂肪变性、肉芽组织的镜下形态学特点。

实验原理先在低倍镜下观察组织大体结构,找出染色均匀、病变典型的区域再在高倍镜下观察。

实验1 第2章细胞和组织的适应、损伤与修复目的要求:1、掌握细胞与组织适应、变性的常见类型及形态变化。

2、掌握坏死的形态变化及其后果。

3、掌握肉芽组织的镜下形态。

大体标本目录:1、心脏褐色萎缩2、脑萎缩3、肾萎缩(肾盂积水)4、心肌肥大5、脂肪肝6、脾凝固性坏死(梗死)7、肾结核干酪样坏死8、脑液化性坏死9、足干性坏疽10、脾被膜玻璃样变病理切片目录:1、肝细胞水肿(气球样变)2、肾近曲小管上皮细胞水肿3、肝细胞脂肪变性4、细动脉玻璃样变5、脾被膜玻璃样变6、肉芽组织大体标本观察要点:1.心脏褐色萎缩:心脏体积变小(正常心脏大小相当于本人的右拳),心外膜微皱似增厚,冠状动脉弯曲呈蛇行状。

心肌切面呈棕褐色,左心壁稍薄。

2.脑萎缩:大脑标本(蛛网膜及软脑膜已被剥除),两半球对称,脑回变窄,脑沟变深、变宽,尤以额叶为明显。

本例脑萎缩系脑动脉硬化所致。

3.肾萎缩(肾盂积水) :肾脏体积增大,切面见肾盂及肾盏明显扩张,肾实质萎缩变薄,皮髓质分界不清,多数标本可见肾盂出口处(或输尿管内)有结石嵌顿。

试根据标本分析肾皮质属哪种萎缩?其发生机理如何?4.心肌肥大:心脏体积明显增大,重量增加;切面左心室壁明显增厚(正常1cm左右),乳头肌明显增粗;心腔扩大不明显(向心性)。

5.脂肪肝:标本为肝脏的冠状切面,体积略为增大或正常,边缘较钝,包膜光滑(如标本在新鲜时切制,可见因肝实质肿胀而出现的包膜外翻现象),肝组织呈黄色,有油腻感,质地均匀。

6.脾凝固性坏死(梗死):脾表面坏死区边界清楚,周边出血带为棕黄色;切面见坏死区为三角形或楔形,灰白色,质密而干燥。

其立体形状为锥体形,尖端指向脾门,底位于脾的表面。

7.肾结核干酪样坏死:肾脏体积增大;切面:肾实质呈多灶性坏死,坏死物灰白至淡黄色,质松软、脆;坏死物经输尿管排出后继发空洞形成。

8.脑液化性坏死:大脑冠状切面,内囊附近之脑组织发生大片不规则液化、坏死,状似豆渣或破絮样,质软,大部份液化脱失,仅残留疏松之絮网状结构。

《病理学》实验课教案一、实验课主题:观察病理学切片二、实验课目标:1. 了解病理学切片的基本制作方法和观察技巧。

2. 学会使用显微镜观察病理学切片。

3. 识别和理解常见病理学变化。

三、实验课内容:1. 病理学切片的基本制作方法。

2. 显微镜的使用方法和观察技巧。

3. 常见病理学变化的识别和理解。

四、实验课步骤:1. 介绍病理学切片的基本制作方法,包括取材、切片、染色等步骤。

2. 演示如何使用显微镜观察病理学切片,包括调焦、换倍等操作。

3. 提供病理学切片样本,让学生分组观察并识别常见病理学变化,如炎症、肿瘤等。

4. 引导学生进行讨论和分析,理解病理学变化的意义和临床应用。

五、实验课评价:1. 学生能够正确使用显微镜观察病理学切片。

2. 学生能够识别和理解常见病理学变化。

3. 学生能够参与讨论和分析,理解病理学变化的意义和临床应用。

六、实验课注意事项:1. 确保学生在观察切片时保持安静,以免影响他人。

2. 指导学生正确使用显微镜,避免损坏设备。

3. 提醒学生注意切片样本的卫生和防护,避免交叉感染。

七、实验课资源:1. 病理学切片样本。

2. 显微镜设备。

3. 相关病理学教材和参考资料。

八、实验课拓展活动:1. 组织学生参观病理学实验室,了解实验室设备和操作流程。

2. 安排学生进行病理学切片制作实践,提高学生的制作技能。

九、实验课反馈:1. 收集学生对实验课的反馈意见,了解学生的需求和改进建议。

2. 评估学生的观察和分析能力,对学生的学习进度进行跟踪和指导。

十、实验课总结:1. 对实验课内容进行总结和回顾,巩固学生的学习成果。

2. 强调病理学在医学诊断和治疗中的重要性,激发学生对病理学的兴趣和热情。

六、实验课主题:细胞凋亡与坏死的观察七、实验课目标:1. 理解细胞凋亡与坏死的定义及其在病理学中的区别。

2. 学会观察细胞凋亡与坏死的病理学特征。

3. 掌握细胞凋亡与坏死在临床疾病中的意义。

八、实验课内容:1. 细胞凋亡与坏死的定义及其在病理学中的区别。