中药毒性及中毒因素分析

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:3

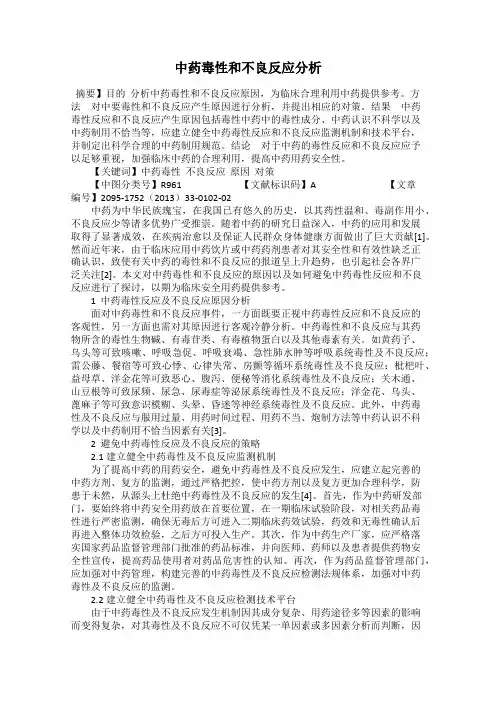

中药毒性和不良反应分析摘要】目的分析中药毒性和不良反应原因,为临床合理利用中药提供参考。

方法对中要毒性和不良反应产生原因进行分析,并提出相应的对策。

结果中药毒性反应和不良反应产生原因包括毒性中药中的毒性成分、中药认识不科学以及中药制用不恰当等,应建立健全中药毒性反应和不良反应监测机制和技术平台,并制定出科学合理的中药制用规范。

结论对于中药的毒性反应和不良反应应予以足够重视,加强临床中药的合理利用,提高中药用药安全性。

【关键词】中药毒性不良反应原因对策【中图分类号】R961 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2013)33-0102-02中药为中华民族瑰宝,在我国已有悠久的历史,以其药性温和、毒副作用小、不良反应少等诸多优势广受推崇。

随着中药的研究日益深入,中药的应用和发展取得了显著成效,在疾病治愈以及保证人民群众身体健康方面做出了巨大贡献[1]。

然而近年来,由于临床应用中药饮片或中药药剂患者对其安全性和有效性缺乏正确认识,致使有关中药的毒性和不良反应的报道呈上升趋势,也引起社会各界广泛关注[2]。

本文对中药毒性和不良反应的原因以及如何避免中药毒性反应和不良反应进行了探讨,以期为临床安全用药提供参考。

1 中药毒性反应及不良反应原因分析面对中药毒性和不良反应事件,一方面既要正视中药毒性反应和不良反应的客观性,另一方面也需对其原因进行客观冷静分析。

中药毒性和不良反应与其药物所含的毒性生物碱、有毒苷类、有毒植物蛋白以及其他毒素有关。

如黄药子、乌头等可致咳嗽、呼吸急促、呼吸衰竭、急性肺水肿等呼吸系统毒性及不良反应;雷公藤、餐宿等可致心悸、心律失常、房颤等循环系统毒性及不良反应;枇杷叶、益母草、洋金花等可致恶心、腹泻、便秘等消化系统毒性及不良反应;关木通、山豆根等可致尿频、尿急、尿毒症等泌尿系统毒性及不良反应;洋金花、乌头、蓖麻子等可致意识模糊、头晕、昏迷等神经系统毒性及不良反应。

此外,中药毒性及不良反应与服用过量、用药时间过程、用药不当、炮制方法等中药认识不科学以及中药制用不恰当因素有关[3]。

中药不良反应发生的原因分析河南中医学院第一附属医院药学部(河南郑州.45000)杨金华随着人类社会的发展与进步,人们的用药安全意识的提高,过去被认为相对安全的中药的不良反应越来越受到广大患者和医药工作者的重视。

其实,中药的不良反应也时有发生,发生的原因多种多样,笔者从以下几个主要方面对中药不良反应发生的原因进行分析,以供同行们参考。

一、 对中药安全性认识的不足中药绝大多数来源于天然的动植物,其中相当一部分药食同源,虽然也有毒性剧烈的,但可以通过中医药理论指导的复方配伍与炮制、制剂技术而降低或解除毒性,因而相当多的医药工作者认为中药药性缓和,临床使用是安全的。

这种观念导致在使用中药时经常发生过量、长时间或不恰当用药的情况,甚至不辨证而滥用,从而导致一些不良反应的发生。

也有相当多的民众认为中药安全、无副作用,有病治病,无病保健,不遵医嘱,迷信偏方、秘方、单方、验方而试用导致不良反应的发生。

这就要求我们医药工作者不但自身要加强对中药不良反应的认识,还要做好对大众的正面宣传工作,从而减少中药不良反应的发生。

二、 中药自身的因素所致中药自身因素是导致中药不良反应发生的重要原因之一,又可分为以下几种情况:1.药材因素:(1)药材来源多样,品种混淆,真假难辨。

中药品类繁多,基原多样,导致商品药材中常常出现同名异物、品种混乱、真假难辨的情况,如采药不辨真伪、用药不知是非,极易引起中药毒副作用的发生。

如马兜铃科的关木通导致肾损害就是由于木通类植物基原混乱而导致误用引起的不良反应。

再如广豆根和北豆根混用、关白附和禹白附混用、南北五加皮混用、独活和毒芹混用、九节菖蒲和石菖蒲混用等等所导致的不良反应等等,不乏其例。

还有不少中药形似而质不同而误用的,如把天仙子误作地肤子用引起的莨菪碱中毒、莽草误作大茴引起的中毒、莨菪子误作菟丝子引起的不良反应等等。

(2)药材被污染。

随着野生中药材的不断匮乏和环境的恶化,中药在种植生长过程中常存在农药残留、重金属含量增高、放射性元素和微生物污染等,还有人为在药材中掺杂污染的如在海马腹中加重金石粉、在猪苓上粘水泥等。

中医如何认识中草药的毒性(一)、中医对中草药毒性的定义中医药学对中草药毒性的认识有广义和狭义之分。

广义中草药毒性泛指一切中草药的作用或中草药的偏性。

中医药学认为中药的毒性具有普遍性,凡是药物都是有毒的。

张景岳明确指出:“药以治病,因毒为能,所谓毒者,以气味之有偏也。

盖气味之正者,谷食之属是也,所以养人之正气。

气味之偏者,药饵之属是也。

所以祛人之邪气。

其为故也,正以人之为病,病在阴阳偏胜耳。

欲救其偏,则唯气味之偏者能之,正者不及也……是凡可避邪安正者,均可称为毒药”。

狭义的毒性指药物对人体的毒害性,即指服用后容易引起毒副反应的中草药。

隋代巢原方在《诸葛亮病源候论·卷二十六》中所言:“凡药物云有毒及有大毒者,皆能变乱,于人为害,亦能杀人”。

我国历代本草及现行国家药典将部分药物标明“大毒”、“有毒”、“小毒”,而对一般药物不注明是否有毒,即是根据狭义的中草药毒性而限定的。

(二)、产生中草药毒性的原因虽然中草药因其毒副作用小而深受广大患者的喜爱,然而不可否认的是目前有关中草药毒性的报道愈来愈多。

引起中草药毒性的原因较为复杂,归纳起来有以下几个方面:一、缺乏对中草药毒性的认识。

特别是目前许多江湖医生打着偏方、验方的旗号,迎合许多慢性患者急于将慢性病治愈的心理,滥用中草药治疗各种疾病。

二、随意加大药物剂量。

各种药物都有一定的剂量范围,剂量过大,超出人体的耐受极限,必然产生毒副反应。

如关木通的的常用量为3~9克,在目前国内报道因服用关木通导致急性肾功能衰竭的8例患者(其中6例死亡)中,所服木通的用量分别为60~66克5例,120克1例,200克1例,25克连服10剂1例。

三、药物名称的混淆。

如木通有关木通(马兜铃科)及川木通(毛莨科)之分,具有肾毒性的是关木通,但一般药店对木通不加特殊说明。

又如汉防己(粉防己)为防己科植物防己的干燥根,无肾损害。

而广防己(木防己)为马兜铃科植物含马兜铃酸成分,有可能造成肾间质损害。

正确认识中药的毒性中药的毒性是指其能对人体产生不良反应的能力。

中药毒性的产生原因多方面,包括中药自身的成分、制剂方式、用药的剂量、给药途径以及使用条件等。

要正确认识中药的毒性,就需要从这几个方面进行探究。

首先,中药自身成分就是造成其毒性的主要原因之一。

中药中含有大量活性成分,如生物碱、酚类、醛类、甾体化合物等,这些成分能对人体的生理和生化过程产生影响,且有些成分具有较大的毒性。

例如,雄黄、砒霜、蛇胆等即为有毒中药,其毒性表现在人体神经、心血管、消化系统等各个方面,若用量不当,则会产生严重的毒副作用。

因此,需要正确地使用中药、正确地识别中药药材和提取物的成分,严格控制它们的含量和比例,以减少中药可能带来的副作用。

其次,制剂方式也可能影响中药毒性。

应当注意到,中药的不同制剂方式对其毒性有一定的影响。

例如,如果将中药直接制成干燥粉末,具有较高毒性的成分可能难以被稀释和分离,这就会增加中药的毒性。

反之,如果将中药水泡或煮制成水提液,制成药片或者口服液,较高毒性的成分则被较好地稀释和分离,对人体的影响也可能相应降低。

此外,用药的剂量和给药途径也是影响中药毒性的两个主要因素。

中药用药需要注意剂量,特别是对于有毒中药,应该根据患者的病情确定药量,控制用量,以免产生不良反应或中毒。

同时,给药途径也起到重要作用。

若中药被以皮内注射、静脉注射等非正规途径给予使用,则有可能引起较大的毒副作用,甚至危及生命安全。

因此,要在遵守中药临床使用操作规程的前提下,选用适当的给药途径和给药方式,以确保用药的安全性和有效性。

最后,使用条件也会影响中药的毒性。

因为许多中药的毒性具有季节性或者环境依赖性,如同一植物在不同季节采摘的药材毒性可能存在明显差异。

在使用危险中药时,植物的采摘、加工、保管和配制过程都需要严格控制,充分保证其品质和纯度,同时在使用时要注意温度、时间和环境等因素,以确保药品的使用安全性。

综上所述,要正确认识中药的毒性,需要对中药的成分、制剂方式、给药剂量、给药途径和使用条件等进行全面分析和评估。

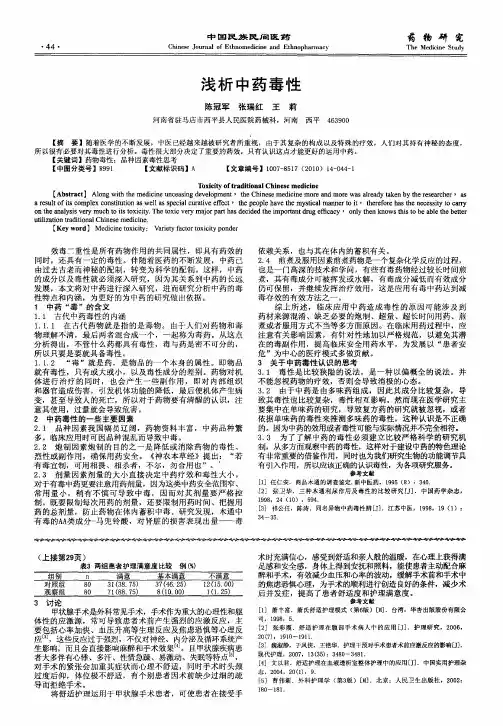

探讨中药各类毒性成分内的中毒机制及其炮制减毒原理摘要:目的探讨中药各类毒性成分内的中毒机制及其炮制减毒原理。

方法选取四种临床中常见的含有不同毒性成分的草乌、白花曼陀罗、吕宋、山慈菇作为研究对象,分别取各中药100g,各均分成50g,一组经炮制减毒处理后设为观察组,一组不进行减毒处理设为对照组,采用液相色谱一质普联用仪(LC-MS)分别测定并比较两组中四种中药的毒性成分含量情况,分析并总结各类毒性成分中毒机制及解毒原理。

结果观察组中草乌毒性成分含量为(0.34±0.03)g,白花曼陀罗毒性成分含量为(0.31±0.02)g,吕宋毒性成分含量为(0.26±0.02)g,山慈菇毒性成分含量为(0.21±0.03)g;对照组中草乌毒性成分含量为(0.71±0.02)g,白花曼陀罗毒性成分含量为(0.61±0.02)g,吕宋毒性成分含量为(0.73±0.03)g,山慈菇毒性成分含量为(0.55±0.02)g。

观察组中草乌、白花曼陀罗、吕宋、山慈菇的毒性含量均较对照组显著降低,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

结论临床中为了提高患者用药安全性,应依据中药各类毒性成分内的中毒机制,针对性的给予减毒处理以减少或降低其内的毒性成分含量。

关键词:中药;毒性成分;中毒机制;减毒;炮制原理近年来随着人民群众对药物毒性和副作用的关注,人们的健康意识也显著提升,但是大多数只侧重于西药方面,并错误的认为中药的毒性更低、药物副作用更小。

事实上我国古代谚语就提过“是药三分毒”,因此中药若保存或使用方法不当,也会发生较为严重的中毒事件[1]。

为此我们开展了相关中药各类毒性成分内的中毒机制及其炮制减毒原理的研究,现报告如下。

1 资料与方法1.1一般资料选取四种临床中常见的含有不同毒性成分的草乌、白花曼陀罗、吕宋、山慈菇作为研究对象,其中草乌含乌头碱类中毒性成分,白花曼陀罗含阿托品类中毒性成分,吕宋含番木鳖碱类中毒性成分,山慈菇含秋水仙素类中毒性成分。

中草药中毒例报告河南省鹤壁职业技术学院医学院(河南,鹤壁,)何光明中草药较之化学药物毒性较小,因而中草药中毒尚未引起普遍地重视。

笔者对年任河南省鹤壁市第一人民医院急诊科主任期间,本科所治疗的例中毒品种可以明确的中草药中毒进行了分析,现报告如下。

临床资料山豆根中毒例,均为男性,年龄、、岁。

中毒原因例为服用治疗慢性乙肝的中药汤剂,例为服用治疗咽炎的中药汤剂,中毒剂量为。

中毒症状为恶心、呕吐、腹痛,一例岁患者出现抽搐。

症状出现时间为服药后分钟。

白附子中毒例,均为女性,年龄、、岁。

中毒原因均为服用治疗面神经炎中药散剂,中毒剂量为次,次日。

中毒症状为恶心、呕吐、腹痛、口舌麻木感,咽喉疼痛、头晕。

症状出现时间均为服第次药后小时左右。

洋金花中毒例,女性,年龄岁。

中毒原因为服用治疗关节炎中药散剂,中毒剂量不详。

中毒症状为烦躁、发热、头晕、口干、瞳孔散大、心动过速。

症状出现时间为服药后半小时左右。

天仙子中毒例,男、女各例,年龄、岁。

中毒原因均为服用游医兜售的治疗关节炎的天仙子原药,每包约,均服包后中毒。

中毒症状为烦躁、发热、头晕、口干、瞳孔散大、心动过速。

症状出现时间均为服药后半小时左右。

乌头中毒例,均为女性,年龄岁。

中毒原因例为服用治疗关节炎中药汤剂,中毒剂量均为川草乌各;例为服用称为“乌头酒”的药酒,剂量不详。

中毒症状为唇舌发麻、四肢麻木、心悸、胸闷、呼吸困难、咽喉部发紧感。

症状出现时间为服药后分钟。

雷公藤中毒例,女性,年龄岁。

中毒原因为服用治疗关节炎的“黄藤药酒”,中毒剂量不详。

中毒症状为全身不适、剧烈呕吐、腹泻、心悸、胸闷。

症状出现时间为服药后小时。

蚕蛹中毒例,男女各例,系夫妻,年龄、岁。

中毒原因为食用亲友所赠送的让其“补养”的柞蚕蛹,剂量约各,油炒后食用。

中毒症状为呕吐、腹痛、腹泻、全身麻木。

症状出现时间为食用后小时左右。

本组例均经洗胃、补液及对症处理后治愈,除例岁男性山豆根中毒患者住院治疗天外,均在急诊科门诊治疗后出院。

中药药理学中的毒性研究一、前言中药具有广泛的应用价值和良好的疗效,但中药中依然存在着一些毒性较大、治疗难度较高的药物。

因此,中药药理学中的毒性研究显得非常重要。

本文旨在介绍中药药理学中的毒性研究,包括毒性评价方法、药理机制等方面,以便广大中药研究者对其有更深入的了解和认识。

二、毒性评价方法1. 急性毒性评价急性毒性是指受试动物在接触大剂量药物后,在短时间内(通常为24小时内)出现的致死结果或其他严重的生理、病理反应。

应用急性毒性评价方法旨在为中药临床应用提供可靠的安全性依据,包括中毒症状(如会阴痉挛、震颤、呼吸困难等)、致死剂量(LD50)等。

2. 慢性毒性评价慢性毒性评价方法着重考虑长期内药物使用量或给药周期及其对组织、器官的影响,主要测定药物对肝、肾、神经和血液系统等的异物质毒性,包括长期用药后引起某些疾病模型的发生率、特异性毒性症状乃至对机体各生理系统的损害情况等。

三、药理机制1. 毒性相关因素中药毒性的产生涉及多种因素,包括药物化学结构的特征、生物转化、药物的组织分布,加之其它体质因素,如年龄、性别、身体状态、遗传背景等。

2. 毒性机制分析毒性并非简单的破坏,而是与针对细胞、分子的相互作用有关。

通俗地讲,就是毒性作用是通过药物与机体关键物质作用发生的。

3. 毒性评价方法毒性的评价有很多种方法,包括体外试验、小鼠、大鼠、狗等动物试验和临床试验等。

由于动物试验的权威性较高,广泛应用于毒性药物筛选。

四、典型中药的毒性研究1. 三七:三七具有止血和降脂的功效,但其中的三七毒素却是一种比较危险的物质,具有大量服用后会造成伤害、甚至死亡的危险,应注意用量和服用方法以及及时监测。

2. 迷迭香:迷迭香既是一种中药,也是常见的调味料。

但有证据表明,长期接触大量迷迭香和其制剂可能导致神经系统损害和生殖系统毒性。

3. 当归:当归是中国传统的中药之一,在使用该药时需要注意其毒性,长期大量使用可能导致皮肤过敏、胃肠症状、肝脏损害等问题。

中药的不合理应用分析及建议合理用药是在充分考虑患者用药后获得的效益与承担的风险后所做的最佳选择,即使药效得到充分发挥,不良反应降至最低水平,也使药品费用更为合理。

中药对人体造成的损害,除了药物本身的因素外,很多是由于不合理用药引起的。

本文对不合理用药的主要原因进行了分析,并提出了相应的建议,为临床安全使用中药提供参考。

1 中药毒副反应的临床表现1.1 神经系统口唇、肢体或全身麻木、眩晕、头痛、瞳孔缩小或扩大,对光反射迟钝或消失,严重者可致烦躁不安、牙关紧闭、抽搐、惊厥、语言不清或障碍、嗜睡、意识模糊昏迷。

1.2 循环系统心悸、胸闷、发绀、面色苍白、四肢厥冷、心律不齐、心律过快或过慢、传导阻滞、心音低钝或减弱、血压下降或升高、心电图改变等。

1.3 呼吸系统呼吸急促、咳嗽、咯血、哮喘、呼吸困难、紫绀、急性肺水肿、呼吸肌麻痹或呼吸衰竭等。

1.4 消化系统口干、口苦、恶心呕叶、食欲不振、嗳气流涎、腹胀、腹痛、腹泻、便秘、黑便、黄疽、肝区痛疼、肝肿大、肝功能损害、中毒性肝炎甚至死亡。

1.5 泌尿系统泌尿系统可出现尿少、血尿、蛋白尿、尿闭、尿失禁或尿崩症,甚而出现急性肾功能衰竭;生殖系统可出现月经失调、闭经,甚而引起排卵功能障碍或抑制精子生成1.6 血液系统主要表现为造血系统的抑制现象,如白细胞减少、粒细胞缺乏、过敏性紫癜、再障甚至死亡。

1.7 过敏反应高烧、寒战、大汗、发抖;或出现过敏性药疹;中药针剂的严重不良反应以过敏性休克为主,如板兰根、穿心莲、双黄连、丹参等。

2 中药的不合理应用以中医理论为指导进行组方的中药方剂被医学实践证明疗效肯定,但是,中药成分多种多样,既有有效成分,也有无效成分和有毒成分,认为中药的不良反应少,甚至认为没有副作用,可以随意使用的观点是完全错误的。

只有合理使用中药,避免禁忌证,才能达到用药目的,否则会延误甚至加重病情。

2.1 辨证不当中医治病精于辨证,若辨证失误,用药就会适得其反。

论中药的有毒与无毒引言中药作为中国传统医学的重要组成部分,已有数千年的历史。

虽然中药在疾病治疗和健康保健方面有着广泛应用,但其中也存在一些药物含有有毒物质的情况。

本文将探讨中药的有毒与无毒问题,并分析其风险与安全性。

中药的有毒性分析中药的有毒性主要源于药材中所含的化学成分。

一些中药中含有植物毒素、重金属元素以及其他具有有毒性的物质。

这些有毒物质的存在可能对人体带来一定的风险。

植物毒素许多中药是由植物提取的,而植物本身可能含有有毒物质。

例如,常用的中药材之一的雄黄,其主要成分是硫化汞,具有较强的毒性。

而川乌、白附子等药材中也含有具有神经毒性的生物碱。

重金属元素中药中经常会检测到一些重金属元素的残留,如铅、汞、砷等。

这些元素对人体健康有潜在的危害。

研究表明,长期摄入含有过量重金属的中药可能导致中毒,对肝肾功能造成损害,甚至引发癌症等严重疾病。

其他有毒物质除了植物毒素和重金属元素,一些中药还可能含有其他类型的有毒物质。

例如,某些中药中可能检测到农药残留、药液中的有机溶剂以及其他污染物。

这些物质的存在可能对人体健康构成潜在的风险。

中药的安全性评估尽管中药中存在有毒物质的风险,但通过科学的评估和筛查,可以确保中药的安全性。

临床研究在中药广泛应用之前,通常会进行大规模的临床研究。

这些临床研究可以评估中药的疗效和副作用,并基于这些数据提供安全用药的指导。

药物监管药品监管部门在中药的生产和销售过程中发挥着重要的作用。

通过制定和实施严格的药品质量标准、监督检查和抽样检测,确保中药的质量和安全性。

药材认证对中药材进行严格的认证也是确保中药安全性的一种途径。

通过对中药材的产地、生长环境、采收和加工等方面的监控,可以避免中药中的有毒物质的出现。

中药的使用与风险的平衡中药具有疾病治疗和健康保健的作用,但这并不意味着任何中药都是安全的。

在使用中药时,需要权衡疗效和风险,采取适当的预防措施。

合理用药中药的使用应严格按照医生的建议和剂量使用。

中药不良反应的药学特点与成因2012年全省药品经营企业质量管理员继续教育教材药品不良反应(Adverse Drug Reaction,ADR)是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应。

卫生部和国家食品药品监督管理局于2004年颁布的《药品不良反应报告和监测管理办法》对其有明确的定义和说明。

中药不良反应是指中药在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应。

该有害反应与医疗事故、药品质量问题和用药不当引起的不良反应有区别,应予以分别对待。

中药不良反应在临床上主要体现在副作用和毒性反应两方面,其中毒性反应会引起生理生化机能异常、病理改变和危及生命,应特别关注。

中医中药在临床上应用了几千年,为人类健康做出了卓越的贡献。

如何科学合理地发展我国中医药事业,是每个药物工作者的责任。

随着人们对健康和生活质量的重视,中药已成为我国及全世界医药工业的新经济增长点和药用新资源。

近年来,中药新剂型的开发、应用及多样化,中药材种植及环境的改变等问题带来了中药临床应用的诸多不稳定因素。

例如:中药注射剂是新时代中医药科技创新的新产物,在临床上应用广泛,起效快,治疗效果好,在国民经济和中药产业中发挥重要的作用。

但近几年有关中药注射剂安全性问题出现多起,中药用药安全问题已成为人们重要的关注点。

2001年6月美国食品和药品管理局宣布禁用含马兜铃酸的13种中药产品。

国家食品药品监督管理局于2004年4月在第六期《药品不良反应信息通报》上明确指出含马兜铃酸中药的安全性问题,随后宣布取消含马兜铃酸的广防己和青木香等的药用标准。

一直以来,对中药是否存在不良反应问题有许多看法,从“中药没有不良反应”到“中药不良反应”被扩大化均普遍存在。

发生这种情况的主要原因之一是对中药不良反应概念的认识和理解不够。

例如,一些人将误用中药、滥用中药和使用假冒伪劣中药所造成的有害反应认为是中药的不良反应;一些人将由中药产品质量问题引起的不良反应事件认为是中药不良反应;一些人认为中药毒性小或无毒性,没有副作用,不会产生不良反应等等。

浅谈中药毒副作用及预防对策摘要中药的毒副作用包括中药的毒性和副作用,指药物过量、相容性不当、个体差异、加工不当、配药不良等引起的毒性副作用,它主要损害循环系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统、神经系统、造血系统进而引起过敏反应和药物依赖性。

需在正确认识了中药的毒副作用后,制定预防对策、拟定针对性预防措施方案、合理用药方可保证临床使用的安全性及应用疗效的价值所在,本文通过对中药毒副作用的产生原因、药理分析、合理用药等进行分析,并制定出相应的预防对策,未临床中药的使用提供有利价值信息。

关键词中药;毒副作用;预防对策;价值信息;安全性中药的毒性副作用是指在以正确的剂量、方法用药过程中对患者的有害反应,中药的毒性有广义和狭义两个含义,其广义之毒指各种中药所具有治疗疾病的偏性;狭义之毒指药理药性作用过于刺激性,治疗剂量与毒副作用相近,如使用不当出现严重不良反应发生且致死。

副作用俗称不良反应,是指合格中药在正确用法用量下出现与人体发生的有害反应,随着医疗界事业的飞速发展,对其中医药的使用也相对重视,中药因其毒副作用少且临床不良反应发生率较低而被临床广泛应用,但近年,中药的毒副作用显现增多且引起医学界的关注。

1.中药毒副作用产生的原因机制1)剂量大、疗程长:使用有毒中药或含有毒成分的中药时,容易引起中毒,如长期使用甘草会引起高血压,低血压、水钠潴留等疾病,是因使用剂量过大和服用时间过长所致,有些人认为中药无毒或毒副作用小,此认知是错误的,应限制其使用【1】。

2)用药不当:既指不按中药药理原则配方,又不详知用药相互关系,目前针对中药注射液易形成过敏原,其因还缺乏内在质量控制手段和行之有效的科学依据。

中西医结合使用时,相容性不当也会引起毒性副作用,如中药麻黄、强心药、降压药等联用均易产生毒性副作用【2】。

中医“辨证施治”,用药不正确非但达不到治疗目的,反而引起毒副反应,另外误服、乱用、给药途径不正确等都可致毒副作用的发生,不符合中医基本治则,用错治疗配方,不但达不到预期治疗效果,错失最佳治疗时间,还会出现中毒症状,同时还会造成不必要的医疗事故与纠纷。

中药毒性及中毒因素分析

【关键词】中药;毒性

随着人们保健意识的增强,中医药以其独有的理论和临床疗效越来越受到人们的青睐。

缘中药多取材于绿色植物,许多人认为其纯天然、无污染,毒副作用小,甚至无毒副作用。

因此许多老年慢性病患者长期服用中药,有些健康人也长期服用中药来预防疾病,增强体质。

然近年来临床中药毒副作用的病例时有报道。

中药的毒副作用渐受人们关注。

为了让人们更客观地认识中药的毒副作用,笔者就中药毒副作用做肤浅论述。

1“毒”的含义

1.1古代毒性的含义

1.1.1“毒”为药物的总称[1]西汉以前以“毒药”作为一切药物的总称。

如《淮南子·修务训》云:“神农尝百草之滋味,……一日而遇七十毒。

”《周礼·天官》:“医师聚毒药以共医事。

”《素问·脏气法时论》:“毒药攻邪,五谷为养,五果为助……”这里将药与毒并列,也反映出当时对药物的治疗作用和毒副作用还不能很好地把握,故笼统称为“毒药”。

1.1.2“毒”指药物的偏性古人认为药物之所以能够治病,就是在于利用其偏性来祛除病邪,协调脏腑功能,纠正阴阳盛衰,增强抗病能力。

认为药物毒性就是药物的偏性,这种偏性既是中药发挥临床疗效的基础,但也是药物损伤机体导致毒副反应的根源。

1.1.3“毒”指药物作用的强弱不同每味药物性味不同,作用强弱也不同,古人常用无毒、小毒、常毒、大毒等来区分。

如《素问·五常政大论》根据药物偏性的大小,指出:“大毒治病,十去其六;常毒治病,十去其七;小毒治病,十去其八;无毒治病,十去其九。

”

1.1.4“毒”指药物的毒副作用包括毒性作用和副作用,毒性作用是指用药后引起机体损害性反应。

副作用是指在常用剂量时出现的与治疗需要无关的不适反应。

一般比较轻微,对机体危害不大,停药后能消失。

1.2现代毒性的含义毒性一般指药物对机体所产生的不良影响及损害性。

包括有急性毒性、亚急性毒性、亚慢性毒性、慢性毒性和特殊毒性如致癌、致突变、致畸胎、成瘾等。

而毒药一般指对机体发生化学或物理作用,能损害机体引起功能障碍疾病甚至死亡的物质。

剧毒药则指中毒剂量与治疗剂量比较接近,或某些治疗量已达到中毒剂量的范围,因此治疗用药时安全系数小。

2引起中毒的原因

引起中药中毒的因素有很多,归纳起来主要有以下几个方面。

2.1剧毒中药本身因素剧毒中药因本身含有剧毒成份。

如乌头含乌头碱,马钱子含士的宁等,有严格的用量用法,稍有不慎,易引起中毒。

2.2剧毒中药误用因素剧毒药在临床使用或民间自用都较谨慎,发生中毒者,一般均非正常使用或误用因素。

如以商陆误作人参,以洋金花叶误作紫苏叶等。

2.3用量过大有些人误认为中药无毒或毒性小,不必严格控制剂量,在求治愈心切的心理支配下,盲目加大用量,导致中毒。

如曾报道有人大量服用人参出鼻血。

2.4炮制因素中药在临床应用之前,一般需经过加工炮制,炮制得当,可以进一步增加疗效,降低中药毒副作用。

但是,如果不合理炮制或炮制不完全,反而疗效降低或增加毒副作用(特别是剧毒药)。

如雄黄有毒,水飞后使药粉达到极细和纯净,降低毒性,便于制剂。

2.5配伍因素单位中药成分复杂,组方后的作用机制就更复杂。

有时,两药配伍合用,能产生毒性反应或副作用(即相反),或能降低药物功效(即相恶),对此,古人就提出“十八反”和“十九畏”之说。

若无充分根据和应用经验,一般不应使用,以避免毒性反应发生。

2.6个体差异由于个体差异,个体对某些药物的耐药性的差异,甚至高度敏感,也常引起中毒。

如白芍、熟地黄、牡蛎,本为无毒之品,常人服用一般不会发生毒副作用,但有个别病人服用后引起过敏。

3正确对待中药的毒性

首先要正确总体评价中药毒性:目前中药品种已多达12 800多种,而见中毒报告的才100余种,其中许多还是临床很少使用的剧毒药,由于现在大多数中药品种是安全的,这是中药一大优势,尤其与西药化学合成药造成众多药源性疾病的危害相比,中药安全低毒的优势就更加突出。

其次正确对待本草文献记载:历代本草对药物毒性多有记载,这是前人的经验总结,值得借鉴。

但由于受历史条件的限制,也出现了不少缺漏和错误的地方,如《本草纲目》认为马钱子无毒;《中国药学大辞典》认为黄丹、桃仁无毒等等,说明对待药物毒性的认识,随着临床经验的积累,社会的发展,有一个不断修改,逐步认识的过程。

再次重视中药中毒的临床报道:自建国以来,出现了大量中药中毒报告,仅单味药引起中毒就达上百种之多,如关木通、苍耳子、苦楝根皮、昆明山海棠等。

因此认真总结经验,既尊重文献记载,又重视临床经验,相互借鉴,才能全面深

刻准确地理解掌握中药的毒性,保证安全用药。

只要我们正确认识和对待中药毒性,合理使用中药,中医药这一中华瑰宝就一定能在世界医药事业中不断发出熠熠光芒,为人类的健康做出贡献。

参考文献

[1]雷载权,陈松育,高学敏[M].中药学.上海:上海科学技术出版社,2005.15.

[2]屠中东.浅谈中药的毒性[J].浙江中西医结合杂志,2009,9(6):415-416.。