两点之间,线段最短优秀教案

- 格式:docx

- 大小:14.25 KB

- 文档页数:3

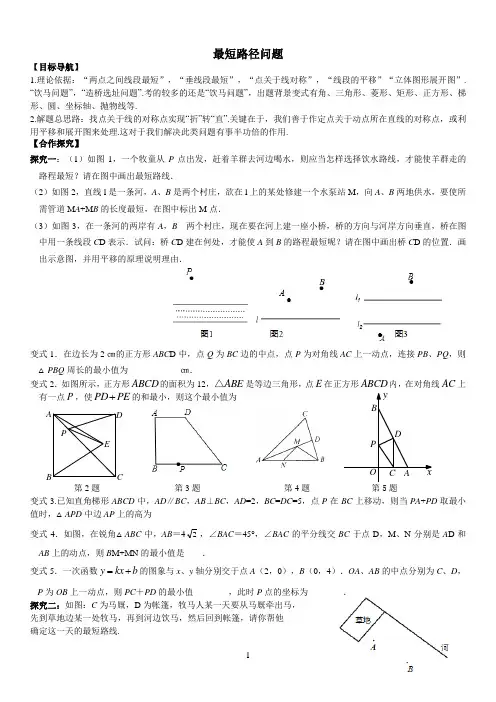

最短路径问题【目标导航】1.理论依据:“两点之间线段最短”,“垂线段最短”,“点关于线对称”,“线段的平移”“立体图形展开图”. “饮马问题”,“造桥选址问题”.考的较多的还是“饮马问题”,出题背景变式有角、三角形、菱形、矩形、正方形、梯形、圆、坐标轴、抛物线等.2.解题总思路:找点关于线的对称点实现“折”转“直”.关键在于,我们善于作定点关于动点所在直线的对称点,或利用平移和展开图来处理.这对于我们解决此类问题有事半功倍的作用. 【合作探究】探究一:(1)如图1,一个牧童从P 点出发,赶着羊群去河边喝水,则应当怎样选择饮水路线,才能使羊群走的路程最短?请在图中画出最短路线.(2)如图2,直线l 是一条河,A 、B 是两个村庄,欲在l 上的某处修建一个水泵站M ,向A 、B 两地供水,要使所需管道M A +M B 的长度最短,在图中标出M 点.(3)如图3,在一条河的两岸有A ,B 两个村庄,现在要在河上建一座小桥,桥的方向与河岸方向垂直,桥在图中用一条线段C D 表示.试问:桥C D 建在何处,才能使A 到B 的路程最短呢?请在图中画出桥C D 的位置.画出示意图,并用平移的原理说明理由.变式1.在边长为2㎝的正方形ABC D 中,点Q 为BC 边的中点,点P 为对角线AC 上一动点,连接PB 、PQ ,则△PBQ 周长的最小值为____________㎝.变式2.如图所示,正方形ABCD 的面积为12,ABE △是等边三角形,点E 在正方形ABCD 内,在对角线AC 上有一点P ,使PD PE +的和最小,则这个最小值为__________第2题 第3题 第4题 变式3.已知直角梯形ABCD 中,AD ∥BC ,AB ⊥BC ,AD =2,BC =DC =5,点P 在BC 上移动,则当PA +PD 取最小值时,△APD 中边AP 上的高为_________变式4.如图,在锐角△ABC 中,AB =42,∠BAC =45°,∠BAC 的平分线交BC 于点D ,M 、N 分别是A D 和AB 上的动点,则B M+MN 的最小值是____.变式5.一次函数y kx b =+的图象与x 、y 轴分别交于点A (2,0),B (0,4).OA 、AB 的中点分别为C 、D ,P 为OB 上一动点,则PC +PD 的最小值________,此时P 点的坐标为________. 探究二:如图:C 为马厩,D 为帐篷,牧马人某一天要从马厩牵出马, 先到草地边某一处牧马,再到河边饮马,然后回到帐篷,请你帮他确定这一天的最短路线.A DE P BC 第5题O x y B D A C P变式1.如图,已知平面直角坐标系中,A ,B 坐标为A (-1,3),B (-4,2),设M ,N 分别为x 轴,y 轴上一动点,问是否存在这样的点M (m ,0),N (0,n )使四边形AB MN 的周长最短?并求m ,n 的值.第1题 第2题 第3题 第4题变式2.如图,在△ABC 中,D 、E 为边AC 上的两个点,试在AB ,BC 上各取一个点M ,N ,使四边形DMNE 的周长最短.变式3.如图,已知平面直角坐标系,A 、B 两点的坐标分别为A (2,-3),B (4,-1).若C (a ,0),D (a +3,0)是x 轴上的两个动点,则当a = 时,四边形AB D C 的周长最短. 变式4.如图,抛物线23212--=x x y 与直线y=x -2交于A 、B 两点(点A 在点B 的左侧),动点P 从A 点出发,先到达抛物线的对称轴上的某点E ,再到达x 轴上的某点F ,最后运动到点B .若使点P 运动的总路径最短,则点P运动的总路径的长为 . 探究三:1.如图是一个三级台阶,它的每一级的长、宽、高分别为7寸、5寸和3寸,A 和B 是这个台阶的两个相对端点,A点上有一只蚂蚁想到B 点去吃可口的食物,则它所走的最短路线长度是 寸.第1题 第2题 第3题 第4题 第5题 第6题 2.如图,在一个长为2米,宽为1米的矩形草地上,如图堆放着一根长方体的木块,它的棱长和场地宽A D 平行且大于A D ,木块的正视图是边长为0.2米的正方形,一只蚂蚁从点A 处,到达C 处需要走的最短路程是 米.(精确到0.01米)3.如图所示,是一个圆柱体,A BCD 是它的一个横截面,A B=,BC=3,一只蚂蚁,要从A 点爬行到C 点,那么,最近的路程长为 .4.如图,边长为1的正方体中,一只蚂蚁从顶点A 出发沿着正方体的外表面爬到顶点B 的最短距离是 .5.有一长、宽、高分别是5cm ,4cm ,3cm 的长方体木块,一只蚂蚁要从长方体的一个顶点A 处沿长方体的表面爬到长方体上和A 相对的顶点B 处,则需要爬行的最短路径长为 .6.如图,圆锥的底面半径为5,母线长为20,一只蜘蛛从底面圆周上一点A 出发沿圆锥的侧面爬行一周后回到点A 的最短路程是 .y O x P D B (40)A , (02)C ,【课后练习】1.如图,在矩形OABC 中,已知A 、C 两点的坐标分别为(40)(02)A C ,、,,D 为OA 的中点.设点P 是AOC ∠平分线上的一个动点(不与点O 重合).(1)试证明:无论点P 运动到何处,PC 与PD 相等;(2)当点P 运动到与点B 的距离最小时,试确定过O P D 、、三点的抛物线的解析式;(3)设点E 是(2)中所确定抛物线的顶点,当点P 运动到何处时,PDE △的周长最小?求出此时点P 的坐标和PDE △的周长;(4)设点N 是矩形OABC 的对称中心,是否存在点P ,使90CPN ∠=°?若存在,请直接写出点P 的坐标.2.如图,已知点A (-4,8)和点B (2,n )在抛物线y=ax 2上.(1)求a 的值及点B 关于x 轴对称点P 的坐标,并在x 轴上找一点Q ,使得AQ +QB 最短,求出点Q 的坐标; (2)平移抛物线y=ax 2,记平移后点A 的对应点为A ′,点B 的对应点为B ′,点C (-2,0)和点D (-4,0)是x 轴上的两个定点.①当抛物线向左平移到某个位置时,A ′C +CB ′最短,求此时抛物线的函数解析式;②当抛物线向左或向右平移时,是否存在某个位置,使四边形A ′B ′C D 的周长最短?若存在,求出此时抛物线的函数解析式;若不存在,请说明理由.3. 如图,C 为线段BD 上一动点,分别过点B 、D 作AB ⊥BD ,ED ⊥BD ,连接AC 、EC ,已知AB=5,DE =1,BD =8,设CD=x .(1)用含x 的代数式表示AC +CE 的长;(2)请问点C 满足什么条件时,AC +CE 的值最小?(3)根据(2)中的规律和结论,请构图求出代数式224(12)9x x ++-+的最小值.小结:上式中,原式=22222(12)3x x ++-+,而22a b +的几何意义是以a 、b 为直角边的直角三角形斜边长.【拓展提升】 1.阅读材料: 例:说明代数式221+(3)4x x +-+的几何意义,并求它的最小值.解:2222221+(3)4(0)1+(3)2x x x x +-+=-+-+,如图,建立平面直角坐标系,点P (x ,0)是x 轴上一点,则22(0)1x -+可以看成点P 与点A (0,1)的距离,22(3)2x -+可以看成点P 与点B (3,2)的距离,所以原代数式的值可以看成线段PA 与PB 长度 之和,它的最小值就是PA+PB 的最小值.设点A 关于x 轴的对称点为A ′,则PA=PA ′,因此,求PA+PB 的最小值,只需求PA ′+PB 的最小值,而点A ′、B 间的直线段距离最短,所以PA ′+PB 的最小值为线段A ′B 的长度.为此,构造直角三角形A ′CB ,因为A ′C =3,CB =3,所以A ′B =32,即原式的最小值为32. 根据以上阅读材料,解答下列问题: (1)代数式22(1)1+(2)9x x -+-+的值可以看成平面直角坐标系中点P (x ,0)与点 A (1,1)、点B 的距离之和.(填写点B 的坐标) (2)代数式2249+1237x x x +-+的最小值为 .2.如图,已知点A (-4,8)和点B (2,n )在抛物线2y ax =上.(1) 求a 的值及点B 关于x 轴对称点P 的坐标,并在x 轴上找一点Q ,使得AQ +QB 最短,求出点Q 的坐标; (2) 平移抛物线2y ax =,记平移后点A 的对应点为A ′,点B 的对应点为B ′,点C (-2,0)和点D (-4,0)是x 轴上的两个定点.①当抛物线向左平移到某个位置时,A ′C +CB ′ 最短,求此时抛物线的函数解析式;②当抛物线向左或向右平移时,是否存在某个位置,使四边形A ′B ′CD 的周长最短?若存在,求出此时抛物线的函数解析式;若不存在,请说明理由.4 x2 2A8 -2 O-2 -4 y 6 B C D -44((2)①图)4 x2 2 A ′8-2 O -2 -4 y 6 B ′ CD -4 4 A ′′((2)②图)4 x2 2 A ′8 -2 O-2 -4 y6 B ′ C D -4 4 A ′′B ′′。

两点之间,线段最短教学设计教学任务分析教学目标知识与技能理解“两点之间,线段最短”的结论,并能用这一结论解释一些简单的问题。

数学思考经历观察、实验、猜想等数学活动,发展合情推理能力,能有条理地、清晰地阐述自己的观点。

解决问题初步学会从数学的角度提出问题、理解问题,并能应用所学知识解决问题;学会与他人合作,并能与他人交流思维的过程和结果。

情感态度价值观能积极参与数学学习活动,对数学有好奇心与求知欲;在数学学习活动中获得成功的体验,锻炼克服困难的意志,建立自信心;初步认识数学与人类生活的密切联系,体验数学活动充满着探索与创造。

重点结论的应用过程和拓展问题的探究过程难点拓展问题的探究过程教学流程安排活动流程图活动内容和目的活动1 热身准备我想试试活动2 课题引入1、幻灯片:组图2、数学活动活动3 新课教学解释、应用与交流问题1、怎样走最近?问题2、河道长度问题3、九曲桥3、拓广探索与交流——蚂蚁爬行最短问题活动4 回顾、思考与交流以这首小诗,激发学生大胆参与课堂探究的勇气。

以实际问题情境引入,激发学生学习兴趣。

在解释、应用与交流中理解数学内容引导探究继续深入,引发对问题的深层思考,渗透转化思想学习、反思,提高、升华课前准备教具学具补充材料课件正方体模型教学过程设计问题与情景师生行为设计意图热身准备我想试试罗赛蒂那个说“我想试试”的小孩他将登上山巅,那个说“我不成”的小孩,在山下停步不前。

“我想试试”每天办成很多事,“我不成”就真一事无成。

因此你务必说“我想试试”,将“我不成”弃于埃尘。

一、课题引入1、幻灯片:组图绿地里本没有路,走的人多了… …你能解释一下原因何在?2、数学活动:在纸上任意点两点,用线联接它们,量一下它们的长短,比较一下谁最短?得出结论二、新课教学1、出课题:两点之间,线段最短学生朗读——我想试试教师提出问题学生独立思考,小组交流后回答教师布置数学活动学生分组进行活动,给出探究结论。

教师板书课题以这首小诗,激发学生大胆参与课堂探究的勇气。

“直线、射线、线段”第三课时教学背景:这节课是“直线、射线、线段”第三课时,对于“两点之间线段最短”这一事实的讲解中发生的一个热烈的争论,从同学们的讨论中发现在理论,现实和情理也是有争议的;同学们对这一事实十分肯定,但从这一案例中也发现学生的思想和价值观的形成过程。

新课标中提倡每个人能在数学中获得发展------知识,思维,情感,价值观。

【案例简述】本节课是在学习直线、射线、线段两课时的基础上进一步探究“两之间线段最短”这一事实。

书128页思考如图 4.2-12,从A地到B地有四条道路,除它们外能否再修一条从A地到B地的最短道路?如果能,请你联系以前所学的知识,在图上画出最短路线。

••A B学生很容易的就画出了线段AB。

为了使这节课能够更加富有情趣,和意义我又设计了以下情景:如果你在上学的路上要路过一块草坪你应该怎么走?学生1:“直接穿过去。

”师:“能否画出你走的路线?”学生1画好之后补充:“两点之间线段最短。

”师:回答的很好!于是我再接着设置了一个情景师:“从她身边跑过一只小狗,从她刚画的路线跑了过去。

”。

(同学们通过思考后)此时几个学生似乎明白了什么,一直再举手。

学生2:“老师!我觉得不应该踩踏草坪,我应该沿着草坪边走。

”学生3:“对的,如果我们为了走近路就去践踏草坪,我们就和狗一样了!”此时一片掌声。

学生4:“我觉得狗都知道两点之间线段最短何况人呢?”学生5:“你那样说不对,人是要有道德的,不能不讲道德践踏草坪”学生6:“老师!您是给我们设定了情景,如果学校着火了,学生的地方是消防车,那我觉得应该从草坪直接穿过去,人的生命最重要,草可以再种而生命不能再生。

”学生又是一片掌声。

学生7:。

此时课堂达到一定高潮!学生都能说出自己的看法。

师:“老师很高兴,你说的太好了,老师给你们一个赞!!”结论:本案例虽然是个比较简单事实的认可过程,但是内初班同学在老师的情景设定,大胆自发表自己的看法和意见,并且在此基础上有所拓展,得到了知识,方法,情感的发展。

两点之间,线段最短设计思想(1)国家数学课程标准指出:义务教育阶段的数学课程,其基本出发点是促进学生全面、持续、和谐地发展。

它不仅要考虑数学自身的特点,更应遵循学生学习数学的心理规律,强调从学生已有的生活经验出发,让学生亲身经历将实际问题抽象成数学模型并进行解释与应用的过程,进而使学生获得对数学理解的同时,在思维能力、情感态度与价值观等多方面得到进步和发展。

(2)初一学生从基础知识,基本技能和思维水平以及学习方式等方面有一个逐步适应和提高的过程。

因此,在进行教学设计时,必须时时考虑到新初一学生的学习实际,既不能盲目拔高,也不能搞简单化的结论式教学。

在新课改的过程中,教学设计应立足于学生实际,从大处着眼,深入挖掘教材内容的素质教育功能。

(3)数学教学是数学活动的教学,是师生之间、学生之间交往互动与共同发展的过程。

数学教学应从学生的实际出发,创设有助于学生自主学习的问题情境,引导学生通过实践、思考、探索、交流,获得知识,形成技能,发展思维,学会学习。

(4)本课题通过对内容的挖掘与整理,采用“问题情境──建立模型──解释、应用与拓展”的模式展开教学,让学生经历“从生活中发现数学──在教室里学习数学──到生活中运用数学” 这样一个过程,从而更好地理解数学知识的意义,发展应用数学知识的意识与能力,进一步增强学好数学的愿望和信心。

学生通过本节从具体情境发现并提出数学问题的学习活动,进一步体会数学与自然及人类社会的密切联系,了解数学的价值。

在互动交流活动中,学习从不同角度理解问题,寻求解决问题的方法,并有效地解决问题。

体会在解决问题中与他人合作的重要性。

体会运用数学的思维方式去观察、分析现实社会,去解决日常生活中和其他学科学习中的问题,增强应用数学的意识。

教学任务分析教学流程安排课前准备教学过程设计效果检测1、通过课堂学习活动的展示与交流,学生对学生进行相互评价2、在学习活动过程中教师注意及时地鼓励、指导、点评,实施过程评价3、课后要求学生“蚂蚁爬行最短”问题进行继续研究,并写出数学小作文。

七年级上册数学公开课两点之间,线段最短教案各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢两点之间,线段最短北京市东直门中学杜开龙设计思想(1)国家数学课程标准指出:义务教育阶段的数学课程,其基本出发点是促进学生全面、持续、和谐地发展。

它不仅要考虑数学自身的特点,更应遵循学生学习数学的心理规律,强调从学生已有的生活经验出发,让学生亲身经历将实际问题抽象成数学模型并进行解释与应用的过程,进而使学生获得对数学理解的同时,在思维能力、情感态度与价值观等多方面得到进步和发展。

(2)初一学生从基础知识,基本技能和思维水平以及学习方式等方面有一个逐步适应和提高的过程。

因此,在进行教学设计时,必须时时考虑到新初一学生的学习实际,既不能盲目拔高,也不能搞简单化的结论式教学。

在新课改的过程中,教学设计应立足于学生实际,从大处着眼,深入挖掘教材内容的素质教育功能。

(3)数学教学是数学活动的教学,是师生之间、学生之间交往互动与共同发展的过程。

数学教学应从学生的实际出发,创设有助于学生自主学习的问题情境,引导学生通过实践、思考、探索、交流,获得知识,形成技能,发展思维,学会学习。

(4)本课题通过对内容的挖掘与整理,采用“问题情境──建立模型──解释、应用与拓展”的模式展开教学,让学生经历“从生活中发现数学──在教室里学习数学──到生活中运用数学”这样一个过程,从而更好地理解数学知识的意义,发展应用数学知识的意识与能力,进一步增强学好数学的愿望和信心。

学生通过本节从具体情境发现并提出数学问题的学习活动,进一步体会数学与自然及人类社会的密切联系,了解数学的价值。

在互动交流活动中,学习从不同角度理解问题,寻求解决问题的方法,并有效地解决问题。

体会在解决问题中与他人合作的重要性。

体会运用数学的思维方式去观察、分析现实社会,去解决日常生活中和其他学科学习中的问题,增强应用数学的意识。

各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢。

两点之间,线段最短设计思想(1)国家数学课程标准指出:义务教育阶段的数学课程,其基本出发点是促进学生全面、持续、和谐地发展。

它不仅要考虑数学自身的特点,更应遵循学生学习数学的心理规律,强调从学生已有的生活经验出发,让学生亲身经历将实际问题抽象成数学模型并进行解释与应用的过程,进而使学生获得对数学理解的同时,在思维能力、情感态度与价值观等多方面得到进步和发展。

(2)初一学生从基础知识,基本技能和思维水平以及学习方式等方面有一个逐步适应和提高的过程。

因此,在进行教学设计时,必须时时考虑到新初一学生的学习实际,既不能盲目拔高,也不能搞简单化的结论式教学。

在新课改的过程中,教学设计应立足于学生实际,从大处着眼,深入挖掘教材内容的素质教育功能。

(3)数学教学是数学活动的教学,是师生之间、学生之间交往互动与共同发展的过程。

数学教学应从学生的实际出发,创设有助于学生自主学习的问题情境,引导学生通过实践、思考、探索、交流,获得知识,形成技能,发展思维,学会学习。

(4)本课题通过对内容的挖掘与整理,采用“问题情境──建立模型──解释、应用与拓展”的模式展开教学,让学生经历“从生活中发现数学──在教室里学习数学──到生活中运用数学” 这样一个过程,从而更好地理解数学知识的意义,发展应用数学知识的意识与能力,进一步增强学好数学的愿望和信心。

学生通过本节从具体情境发现并提出数学问题的学习活动,进一步体会数学与自然及人类社会的密切联系,了解数学的价值。

在互动交流活动中,学习从不同角度理解问题,寻求解决问题的方法,并有效地解决问题。

体会在解决问题中与他人合作的重要性。

体会运用数学的思维方式去观察、分析现实社会,去解决日常生活中和其他学科学习中的问题,增强应用数学的意识。

教学任务分析教学流程安排课前准备教学过程设计问题2、河道长度如图2,把原来弯曲的河道改直,A、B两地间的河道长度有什么变化?图2问题3、九曲桥(2)如图3,公园里设计了曲折迂回的桥,这样做对游人观赏湖面风光有什么影响?与修一座笔直的桥相比,这样做是否增加了游人在桥上行走的路程?说出其中的道理。

初中所有线段最短问题教案教学目标:1. 让学生理解线段的性质,掌握两点之间线段最短的原理。

2. 培养学生运用线段性质解决实际问题的能力。

3. 培养学生的逻辑思维能力和团队合作能力。

教学重点:1. 掌握两点之间线段最短的原理。

2. 能够运用线段性质解决实际问题。

教学准备:1. 教学课件或黑板。

2. 尺子、直尺。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 利用课件或黑板,展示一些线段,让学生观察并说出它们的特点。

2. 引导学生思考:为什么我们通常会选择直线或折线来连接两点?二、新课讲解(15分钟)1. 讲解线段的性质:两点之间线段最短。

2. 通过实际例子,让学生理解并证明这个性质。

3. 讲解如何运用线段性质解决实际问题,例如最短路径问题、距离问题等。

三、课堂练习(15分钟)1. 让学生独立完成一些练习题,巩固对线段性质的理解。

2. 引导学生思考如何将实际问题转化为线段问题,并解决。

四、小组讨论(10分钟)1. 让学生分组讨论,尝试解决一些更复杂的线段问题。

2. 每组选出一个代表,分享他们的解题过程和答案。

五、总结与反思(5分钟)1. 让学生总结这节课学到了什么,并分享他们的学习体会。

2. 教师对学生的表现进行点评,并对线段问题进行一些拓展讲解。

教学延伸:1. 让学生尝试解决更复杂的线段问题,如多边形的最短路径问题。

2. 引导学生思考线段问题在现实生活中的应用,如地图导航、物流配送等。

教学反思:本节课通过讲解线段的性质,让学生掌握了两点之间线段最短的原理,并能够运用到实际问题中。

课堂上,学生积极参与,小组讨论热烈,对线段问题的理解有了明显的提高。

但在解决更复杂的线段问题时,部分学生仍表现出一定的困难,需要在今后的教学中加强训练和指导。

总体来说,本节课达到了预期的教学目标,学生对线段问题的掌握情况较好。

七年级数学上册两点之间,线段最短优秀教案设计及教学实录设计思想(1)国家数学课程标准指出:义务教育时期的数学课程,其大体起点是增进学生全面、持续、和谐地进展。

它不仅要考虑数学自身的特点,更应遵循学生学习数学的心理规律,强调从学生已有的生活体会动身,让学生切身经历将实际问题抽象成数学模型并进行说明与应用的进程,进而使学生取得对数学明白得的同时,在思维能力、情感态度与价值观等多方面取得进步和进展。

(2)初一学生从基础知识,大体技术和思维水平和学习方式等方面有一个慢慢适应和提高的进程。

因此,在进行教学设计时,必需不时考虑到新初一学生的学习实际,既不能盲目拔高,也不能弄简单化的结论式教学。

在新课改的进程中,教学设计应立足于学生实际,从大处着眼,深切挖掘教材内容的素养教育功能。

(3)数学教学是数学活动的教学,是师生之间、学生之间交往互动与一起进展的进程。

数学教学应从学生的实际动身,创设有助于学生自主学习的问题情境,引导学生通过实践、试探、探讨、交流,取得知识,形成技术,进展思维,学会学习。

(4)本课题通过对内容的挖掘与整理,采纳“问题情境──成立模型──说明、应用与拓展”的模式展开教学,让学生经历“从生活中发觉数学──在教室里学习数学──到生活中运用数学”如此一个进程,从而更好地明白得数学知识的意义,进展应用数学知识的意识与能力,进一步增强学好数学的愿望和信心。

学生通过本节从具体情境发觉并提出数学问题的学习活动,进一步体会数学与自然及人类社会的紧密联系,了解数学的价值。

在互动交流活动中,学习从不同角度明白得问题,寻求解决问题的方式,并有效地解决问题。

体会在解决问题中与他人合作的重要性。

体会运用数学的思维方式去观看、分析现实社会,去解决日常生活中和其他学科学习中的问题,增强应用数学的意识。

设计思想(1)国家数学课程标准指出:义务教育时期的数学课程,其大体起点是增进学生全面、持续、和谐地进展。

它不仅要考虑数学自身的特点,更应遵循学生学习数学的心理规律,强调从学生已有的生活体会动身,让学生切身经历将实际问题抽象成数学模型并进行说明与应用的进程,进而使学生取得对数学明白得的同时,在思维能力、情感态度与价值观等多方面取得进步和进展。

二、探究新知(一)揭示课题1、揭示课题,板书课题:两点之间,线段最短(二)完成任务任务1:怎样走最近?如图1,从A地到B地有四条道路,除它们外能否再修一条从A地到B地的最短道路?学生思考、讨论,发表看法理解数学内容任务2:河道长度如下图,把原来弯曲的河道改直,A、B两地间的河道长度有什么变化?独立思考、小组讨论、组间交流,发表看法,相互评价理解数学内容任务3:九曲桥如下图,公园里设计了曲折迂回的桥,这样做对游人观赏湖面风光有什么影响?与修一座笔直的桥相比,这样做是否增加了游人在桥上行走的路程?说出其中的道理。

独立思考、小组讨论、组间交流,发表看法,相互评价强化理解所学新知(三)举例拓展你还能举出一些类似的例子吗?举例考察学生对事物理解的程度(四)探索交流蚂蚁爬行路线最短问题如下图,一只蚂蚁要从正方体的一个顶点A沿表面爬行到顶点B,怎样爬行路线最短?如果要爬行到顶点C呢?独立思考,小组实验、探究交流,小组互评引发对问题的深层思考利用手中的正方体学具具体实验一下动手实验,自主探究,合作交流。

学生经历观察、实验、猜想,发展合情推理能力三、小结小结设想自己是一名园林设计师或者是一名管理者,在进行公共绿地设计时对情境一的一些思考与探讨能给你一些什么启发?合作学习,组内交流进一步认识数学与人类生活的密切联系四、课外拓展课外拓展如果蚂蚁在长方体的一个顶点上,如果蚂蚁在圆柱上,这时问题发生怎样的变化?问题如何解?课外自主学习,自主完成培养学生课外自主学习的能力板书设计两点之间,线段最短怎样走最近?连接AB河道长度变短九曲桥是学生学习活动评价设计学生自我评价表教学反思。

《两点之间,线段最短》教学设计-—-——探索环境保护问题【教学目标】一、知识与技能:1. 结合具体情境,理解“两点间所有连线中线段最短”,知道两点间距离和点到直线的距离。

2. 在对两点间的距离和点到直线的距离知识的探究过程中,培养观察、想象、动手操作的能力,发展初步的空间观念.二、数学思考:1. 在解决实际的问题过程中,体验数学与日常生活的密切联系,提高学习兴趣,学会与他人合作共同解决问题.2。

通过用数学知识解决实际问题让学生体会数学应用的价值。

三、情感与态度:通过生活中环境污染问题引入,让学生感受主要的环境污染问题根于人们生活中的一些不文明行为,引起学生们的共鸣,自觉养成爱护、保护环境的意识。

【教学重、难点】理解“两点间所有连线中线段最短",知道两点间距离和点到直线的距离。

【教学方法】采用探究、合作、交流等教学方式完成教学。

【教学用具】三角尺、直尺、多媒体、线团【教学流程】活动一同学们观察一下这几幅图,发现了什么现象?生活中出现种种环境问题大都是人类的不文明行为造成的,人们明明知道践踏草坪是不文明的行为,但在生活中还是常常出现这种现象,究竟是什么原因呢?活动二动手做一做在纸上任意点两点,用三条线联接它们,量一下它们的长短,比较一下谁最短?问题一:考虑一下怎么走最近?学生通过操作感知“两点之间的线段最短”。

你能举出生活中应用“两点间距离”的例子吗?学生画两点间的连线。

活动二出示图:王奶奶病了,她到哪个医院更近一些?学生联系实际举例说明.第三医院第二医院通过测量,你发现了什么?学生通过操作感知“两点之间的线段最短”,我们都发现了垂直的那条线段最短最短。

它的长度就是点到这条直线的距离。

用FLASH给大家演示一下“垂线段最短”。

你能自己画一下点到直线的垂直线段吗?(注意要标上垂足)活动三说说生活中“两点间的距离”和“点到直线的距离”的应用。

学生画出几条不同的线段,再通过观察、测量得出结论。

活动四通过这节课的学习,你有什么收获?(学生交流各自的发现。

两点之间,线段最短。

10数学 K组冷欣锚 1029010065刘义滔 1029010034李晓明 1029010069两点之间,线段最短1.教学设计思想(1)初一学生从基础知识,基本技能和思维水平以及学习方式等方面有一个逐步适应和提高的过程。

因此,在进行教学设计时,必须时时考虑到新初一学生的学习实际,既不能盲目拔高,也不能搞简单化的结论式教学。

(2)数学教学是数学活动的教学,是师生之间、学生之间交往互动与共同发展的过程。

数学教学应从学生的实际出发,创设有助于学生自主学习的问题情境,引导学生通过实践、思考、探索、交流,获得知识,形成技能,发展思维,学会学习。

(3)本课题通过对内容的挖掘与整理,采用“问题情境──建立模型──解释、应用与拓展”的模式展开教学,让学生经历“从生活中发现数学──在教室里学习数学──到生活中运用数学”这样一个过程,从而更好地理解数学知识的意义,发展应用数学知识的意识与能力,进一步增强学好数学的愿望和信心。

2.知识教学目标3.教学过程设计问题与情景师生行为设计意图一、课题引入1、幻灯片:组图绿地里本没有路,走的人多了……教师提出问题学生独立思考,小组交流后回答教师布置数学活动以实际问题情境引入,激发学生学习兴趣,引入本节课题教学目标知识与技能理解“两点之间,线段最短”的结论,并能用这一结论解释一些简单的问题。

数学思考经历观察、实验、猜想等数学活动,发展合情推理能力,能有条理地、清晰地阐述自己的观点。

解决问题初步学会从数学的角度提出问题、理解问题,并能应用所学知识解决问题;学会与他人合作,并能与他人交流思维的过程和结果。

情感态度价值观能积极参与数学学习活动,对数学有好奇心与求知欲;在数学学习活动中获得成功的体验,锻炼克服困难的意志,建立自信心;初步认识数学与人类生活的密切联系,体验数学活动充满着探索与创造。

重点结论的应用过程和拓展问题的探究过程难点拓展问题的探究过程你能解释一下原因何在?2、数学活动:在纸上任意点两点,用线联接它们,量一下它们的长短,比较一下谁最短?得出结论学生分组进行活动,给出探究结论。

《两点之间,线段最短》微课设计

一、设计构思:

本节微课设计是在学生学习XXX版七年级数学上册第四章第二节课《比较线段的长短》之前,首先通过选择最短路径的情境让学生感受和了解了线段的性质,引出比较线段长短的必要性。

作为课前预习内容,使学生能够快速了解和掌握公理,为第二天的新课打好理论基础。

二、教学目标:

借助微课,让学生直观而又快速的了解“两点之间的连线中,

线段最短”的性质。

三、教学重点:

动手操作,感受公理的形成

四、教学难点:

理解“两点之间线段最短”

五、教学过程:

问题情境:从A到B处有四条路线,那条路最近呢?

微课显示:利用测量工具测量直的线,利用毛线、数据线等测

量曲的线,从而很快得出“两点之间线段最短”的公理。

提问:什么是两点间的距离?

六、教学反思:

本节微课在设计之初是考虑用动画形式呈现,但是水平有限无法表达出我想要的效果,因此手机录像,想为学生做个简单的预习导课内容,

为第二天的新课打好理论基础。

考虑到该公理的延伸内容:三角形三边关系在之后的章节,此时并未提前与之关联,导致配套练习没有设计。

两点之间线段最短《两点之间的距离及点到直线间的距离》教学内容:青岛版小学数学四年级上册56—57页信息窗2第1课时教学目标:1、通过设计隧道,理解“两点间所有连线中线段最短”,知道两点间距离和点到直线的距离。

2、在对两点间的距离和点到直线的距离知识的探究过程中,培养观察、想象、动手操作的能力,发展初步的空间观念。

3、在化解实际的问题过程中,体验数学与日常生活的密切联系。

4、学会与他人合作共同解决问题,提高学习兴趣。

教学重点:认知两点之间线段最长,点至直线的距离。

教学难点:引导学生积极动手,合作探究解决问题。

教师准备工作:直尺、三角板学生准备:直尺、三角板、铅笔。

一、创设情境,明确提出问题。

小明的爸爸出色完成斜拉索桥之后,又承接了一个设计铁路的任务。

修建青藏铁路。

(课件:中国地图,青海—西藏)。

从地图上来看,在这两地之间有山、有水,这就是昆仑山,青藏铁路要经过昆仑山。

如果我们同学是设计师,遇到这样的问题,你会怎么处理呢?二、独立自主自学,小组探究。

1.学生观察地图讨论、猜想、分析。

2.学生刊登自己的意见:(1)绕路(2)火车爬山(3)修筑隧道等。

3.谈话:老师很佩服咱同学能想出这么多的方案,对于这些方法,咱同学有没有什么意见呢?4.学生再探讨、悖论、分析,得出结论:(1)绕路须要多费时间、费和能源。

(2)火车爬山也不现实,太危险。

(3)直接通过隧道或者架桥的方法好像5.这就是昆仑山的图片,我们怎样通过大山挖出隧道呢?6.给学生一个简易的大山地图,在山的两侧分别标出两个点。

让学生自己动手多画几条这两点的连线,看看能发现什么?7.学生通过观察辨认出:直的线长,伸展的线长。

8.学生通过直尺、线等工具测量一下所画的所有线段的长度,标记出来。

然后在小组内互相交流自己的发现。

三、汇报交流,评价批评。

1.通过交流,你能得出什么结论?学生汇报:相连接两个点所有图画的连线中线段就是最短的一条。

教师引导学生归纳知识点:两点之间线段最短。

直线、射线、线段(第三课时)教学设计直线、射线、线段(第三课时)课堂实录一、导入:师:请同学们齐声朗读下面这首诗生:我想试试罗赛蒂那个说“我想试试”的小孩他将登上山巅,那个说“我不成”的小孩,在山下停步不前。

“我想试试”每天办成很多事,“我不成”就真一事无成。

因此你务必说“我想试试”,将“我不成”弃于埃尘。

师:在数学学习的道路上,大家将会遇到很多未知的东西,这时就要多对自己说句,“我要试试,我能行!”,能勇于探索和尝试,你会发现一切并不像自己想象的那么难,实际上,每个人都能学好数学。

今天我们就让一只聪明的小蚂蚁带领着大家开始今天的数学发现之旅——线段的性质(展示第一页PPT)。

下面,我们来看看这只小蚂蚁遇到的第一个问题。

问题一:小蚂蚁住在广阔的森林里的一颗大树底下,这天,树上的蜂窝滴下了一滴美味的蜂蜜,香味四溢,小蚂蚁嗅着了这香味,他会往哪条路走最快地喝到蜂蜜呢?(看实验报告)生:沿直线走师:为什么呢?生:两点之间线段最短。

师:很好,生活地常识告诉我们:两点之间的所有连线中,线段最短。

我们也可以通过自己的动手测量来检验一下。

大家拿出实验报告,测量一下4条线的长度,并告诉我你们的结果。

生:直线2,直线4师:有些同学问老师曲线怎么测量长度呢?有谁能告诉大家?生:用绳子测量师:很好,同桌两个人合作,测量一下1和3的长度。

测量的结果和生活常识保持一致,这就是我们今天的第一个发现,也是线段的主要性质,这个结论是由生活常识得出的,因此也叫公理(板书),简称为:两点之间线段最短。

师:观察第4条折线与第2条线段构成了什么图形?由线段的性质,你能猜想出什么结论?生:三角形任意两边之和大于第三边师:很好,到我们以后学习三角形时我们再具体验证。

师:除了三角形的三边关系之外,你们还能举一些生活中的实例来阐述你对这个公理的理解吗。

生:草坪、过马路、隧道等 师:生命教育既然两点之间线段最短,而且是唯一的,因此,把两点之间的线段的长度称做两点之间的距离。

线段最短教案教案标题:线段最短教案教案目标:1. 通过本课的学习,学生将能够理解线段的概念,并能够计算两点之间的最短距离。

2. 学生将能够应用线段最短距离的概念解决实际问题。

教学资源:1. 教学投影仪或白板2. 学生练习册3. 直尺和量角器4. 实际生活中的线段示例图片教学步骤:引入活动:1. 使用投影仪或白板展示一张实际生活中的线段示例图片,例如两个建筑物之间的直线距离。

2. 引导学生思考,如何计算出这两个建筑物之间的最短距离。

教学主体:3. 讲解线段的概念,强调线段是由两个点确定的一条直线部分。

4. 引导学生思考,如何计算两点之间的最短距离。

5. 教师演示如何使用直尺和量角器来测量线段的长度,并计算两点之间的最短距离。

6. 学生进行练习,使用直尺和量角器测量线段的长度,并计算两点之间的最短距离。

巩固活动:7. 学生分组进行小组讨论,解决以下问题:a. 给定一个平面图形,如何确定其中两点之间的最短距离?b. 实际生活中有哪些例子可以应用线段最短距离的概念?展示与总结:8. 邀请学生展示他们的讨论结果,并进行总结。

9. 总结线段最短距离的概念和计算方法,并强调其在实际生活中的应用。

拓展活动:10. 鼓励学生在日常生活中观察并记录应用线段最短距离概念的实例,并在下节课分享。

评估方式:1. 教师观察学生在课堂上的参与度和理解程度。

2. 学生练习册上的书面练习。

备注:根据学生的年级和能力水平,教师可以适当调整教学内容和活动的难度,以确保教学的有效性和适应性。

两点之间,线段最短优秀教案

设计思想

(1)国家数学课程标准指出:义务教育阶段的数学课程,其基本出发点是促进学生全面、持续、和谐地发展。

它不仅要考虑数学自身的特点,更应遵循学生学习数学的心理规律,强调从学生已有的生活经验出发,让学生亲身经历将实际问题抽象成数学模型并进行解释与应用的过程,进而使学生获得对数学理解的同时,在思维能力、情感态度与价值观等多方面得到进步和发展。

(2)初一学生从基础知识,基本技能和思维水平以及学习方式等方面有一个逐步适应和提高的过程。

因此,在进行教学设计时,必须时时考虑到新初一学生的学习实际,既不能盲目拔高,也不能搞简单化的结论式教学。

在新课改的过程中,教学设计应立足于学生实际,从大处着眼,深入挖掘教材内容的素质教育功能。

(3)数学教学是数学活动的教学,是师生之间、学生之间交往互动与共同发展的过程。

数学教学应从学生的实际出发,创设有助于学生自主学习的问题情境,引导学生通过实践、思考、探索、交流,获得知识,形成技能,发展思维,学会学习。

(4)本课题通过对内容的挖掘与整理,采用“问题情

境──建立模型──解释、应用与拓展”的模式展开教学,让学生经历“从生活中发现数学──在教室里学习数学──到生活中运用数学”这样一个过程,从而更好地理解数学知识的意义,发展应用数学知识的意识与能力,进一步增强学好数学的愿望和信心。

学生通过本节从具体情境发现并提出数学问题的学习活动,进一步体会数学与自然及人类社会的密切联系,了解数学的价值。

在互动交流活动中,学习从不同角度理解问题,寻求解决问题的方法,并有效地解决问题。

体会在解决问题中与他人合作的重要性。

体会运用数学的思维方式去观察、分析现实社会,去解决日常生活中和其他学科学习中的问题,增强应用数学的意识。

教学任务分析

教

学

目

标

知识与技能

理解“两点之间,线段最短”的结论,并能用这一结论解释一些简单的问题。

数学思考

经历观察、实验、猜想等数学活动,发展合情推理能力,

能有条理地、清晰地阐述自己的观点。

解决问题

初步学会从数学的角度提出问题、理解问题,并能应用所学知识解决问题;学会与他人合作,并能与他人交流思维的过程和结果。

情感态度价值观

能积极参与数学学习活动,对数学有好奇心与求知欲;在数学学习活动中获得成功的体验,锻炼克服困难的意志,建立自信心;初步认识数学与人类生活的密切联系,体验数学活动充满着探索与创造。

重点

结论的应用过程和拓展问题的探究过程

难点

拓展问题的探究过程。