人民版历史必修二专题七第2课斯大林模式的社会主义建设道路 (11)

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:3

时间:_______年 ____月 ____日星期_____ 课题:专题七第二节斯大林模式的社会主义建设道路【课标要求】列举“斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。

1、列举“斯大林模式”的主要表现。

2、认识“斯大林模式”在实践中的经验教训。

3、体会斯大林等苏联领导人在探索社会主义道路过程中的开创性精神。

(1)基于苏联工业化和农业集体化的措施、特征与结果的了解,初步列举斯大林模式的主要表现。

这是一个由具体到概括的思维过程,因为斯大林模式是在实行工业化和农业凭票集体化的过程中逐渐形成的。

(2)用谈话的方法和中论结合的思路,引导学生从政治、经济(农业、工业)、思想等方面理性地归纳“斯大林模式”的主要表现,再从历史条件、功绩现弊端等方面引导学生评价“斯大林模式”,为认识经验教训做一必要的铺垫。

(3)用小组讨论、代表发言的形式,组织学生认识“斯大林模式”在实践中的经验教训。

教师要准备一些史料和教材上的一些宣传画、漫画等材料,要注意联系专题三“20世纪50-60年代中国探索社会主义建设”以及必修Ⅰ专题八“社会主义制度在中国建立”的相关内容,以丰富学生的讨论和认识。

(4)充分肯定苏联在经济建设上取得的成绩,也认识其不足和存在的危机。

(5)补充讲解大清洗运动,引导学生树立民主和法制观念。

(6)全面认识、了解和评价斯大林,分阶段或一分为二地去认识他。

(7)补充讲解斯大林模式对中国的影响。

【教学目标】一、知识与能力:了解斯大林模式建立的背景及其在经济方面、政治方面、思想方面、文化领域的主要表现,全面评价其在苏联社会主义建设过程中的作用。

二、过程与方法:围绕斯大林模式建立的背景、特点、作用、严重的弊端及以影响等展开讨论,学会从不同的角度去认识历史问题。

学会归纳斯大林模式的特点和评价斯大林模式。

三、情感、态度与价值观:通过对苏联社会主义工业化和农业集体化建设失误的分析,认识到搞经济建设必须遵循经济规律,坚持求真、务实的科学态度;不断总结历史经验,借鉴历史教训,树立改革和创新意识。

必修二专题七:2、斯大林模式的社会主义建设道路一、选择题1.(2012年1月郑州市一模11题)右图漫画题为《片面的经济》,反映的是20世纪三十年代某国国民经济发展状况。

该画讽刺A.苏联国民经济比例严重失调B.美国国民经济遭受经济大危机的严重冲击C.中国内战使国民经济遭到严重破坏D.大危机之下的世界经济状况【答案】A【点拨】本题较简单,漫画反映了20世纪三十年代苏联国民经济优先发展重工业,忽视农业和轻工业,导致国民经济比例失调。

2.(2012年2月西安五校一模33题)肖洛霍夫曾给斯大林写信说:“许多区,没有完成粮食征购任务,也没有储备籽种……集体农庄庄员们和个体农民们由于饥饿现在正濒临死亡……工作人员正暴力征粮。

”斯大林回信说:“庄稼人在‘耍滑头’,他们要让工人、红军没有饭吃。

庄稼汉们实质上是向苏维埃政权宣战。

”据此分析,两人观点的主要区别在于A.是否看到了严重的粮食危机B.是否看到了严重的政治危机C.是否要维护苏维埃的利益D.是否要维护农民们的利益【答案】D3.(2012年1月宝鸡市一模32题)毛泽东对苏联某一时期的经济发展曾作过生动的评价:你要母鸡多生蛋,又不给米吃。

要马儿跑得好,又要马儿不吃草,世界上哪有这样的道理。

这里批判的主要A.战时共产主义政策B.只抓农业不抓工业C.苏联牺牲农业发展工业的政策D.戈尔巴乔夫的政治体制改革【答案】C4.(2011年11月赣州十一县期中15题)当生产力向工业化时代迈进时,必须冲破小农经济的桎梏,以下史实属于这一范畴的是:①英国圈地运动②中国农业社会主义改造③苏联的农业集体化④中国1952年底完成的土地改革()A.①②③④B.①②③C.②④D.①②【答案】B5.(2012年1月临沂市期末16题)在历史上的某一时期,苏联流传着一段笑话:美国外交代表团到苏联访问,接待官员陪他们参观“建设的伟大成就”,并且得意地说:“到了下一个五年计划,每个苏联家庭都可以拥有一架私人飞机!”美国人惊讶的问:“他们要飞机干什么呢?”苏联官员说:“当然有用啊……譬如你在莫斯科听说列宁格勒开始供应面包了,你可以马上开着飞机赶去排上队。

课题:专题七第二节斯大林模式的社会主义建设道路【课标要求】列举“斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。

1、列举“斯大林模式”的主要表现。

2、认识“斯大林模式”在实践中的经验教训。

3、体会斯大林等苏联领导人在探索社会主义道路过程中的开创性精神。

(1) 基于苏联工业化和农业集体化的措施、特征与结果的了解,初步列举斯大林模式的主要表现。

这是一个由具体到概括的思维过程,因为斯大林模式是在实行工业化和农业凭票集体化的过程中逐渐形成的。

(2) 用谈话的方法和中论结合的思路,引导学生从政治、经济(农业、工业)、思想等方面理性地归纳“斯大林模式”的主要表现,再从历史条件、功绩现弊端等方面引导学生评价“斯大林模式”,为认识经验教训做一必要的铺垫。

(3) 用小组讨论、代表发言的形式,组织学生认识“斯大林模式”在实践中的经验教训。

教师要准备一些史料和教材上的一些宣传画、漫画等材料,要注意联系专题三“20世纪50一60年代中国探索社会主义建设”以及必修I专题八“社会主义制度在中国建立”的相关内容,以丰富学生的讨论和认识。

(4) 充分肯定苏联在经济建设上取得的成绩,也认识其不足和存在的危机。

(5) 补充讲解大清洗运动,引导学生树立民主和法制观念。

(6) 全面认识、了解和评价斯大林,分阶段或一分为二地去认识他。

(7) 补充讲解斯大林模式对中国的影响。

【教学目标】一、知识与能力:了解斯大林模式建立的背景及其在经济方面、政治方面、思想方面、文化领域的主要表现,全面评价其在苏联社会主义建设过程中的作用。

二、过程与方法:围绕斯大林模式建立的背景、特点、作用、严重的弊端及以影响等展开讨论,学会从不同的角度去认识历史问题。

学会归纳斯大林模式的特点和评价斯大林模式。

三、情感、态度与价值观:通过对苏联社会主义工业化和农业集体化建设失误的分析,认识到搞经济建设必须遵循经济规律,坚持求真、务实的科学态度;不断总结历史经验,借鉴历史教训,树立改革和创新意识。

二斯大林模式的社会主义建设道路课程标准:列举“斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。

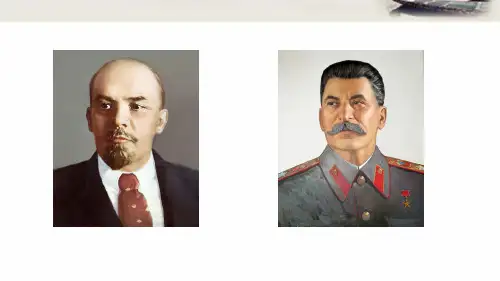

一、斯大林的工业化之路1.背景(1)1924年,列宁病逝,斯大林成为苏联的主要领导人。

(2)1925年,苏联仍然是一个只能依靠从国外输入机器装备的落后农业国。

(3)处于资本主义包围下进行社会主义建设的苏联必须尽快实现国家的工业化。

2.方针及要点(1)方针:1925年12月召开的联共(布)十四大正式提出了社会主义工业化的方针。

(2)要点:优先发展重工业,追求高速度,依靠本国力量积累资金。

3.步骤(1)从1926年起,苏联进入社会主义工业化建设时期。

(2)1926-1928年,对原有工业企业进行改建扩建并新建了几千家企业。

(3)1928-1932年,实施高速优先发展重工业的第一个五年计划。

(4)1933-1937年,实施第二个五年计划。

4.成就(1)1937年,实现了国家工业化,并形成了比较齐全的工业体系。

(2)国民经济结构发生了改变,到1937年,工业在工农业总产值中的比重占优势。

(3)工业总产值到1937年已跃居欧洲第一位、世界第二位。

5.局限使苏联形成了重工业过重、轻工业过轻、农业落后的不合理经济结构,农民为工业化付出的代价过大,等等。

二、农业全盘集体化1.背景(1)十月革命后,苏俄农业仍是落后的个体小生产农业。

(2)1927年联共(布)十五大提出农业逐步集体化的方针。

2.目的克服粮食危机,保证国家工业化建设的顺利进行。

3.实施从1929年起,全国各地的集体化运动一哄而起。

1932年,苏联宣布“完成全盘集体化”。

1937年,农业集体化基本完成。

4.影响(1)农业集体化的实现为解决工业化急需的粮食、原料、资金等创造了便利条件。

(2)并未促进农业生产力本身的发展。

(3)1932年底,富农作为一个阶级基本被消灭。

三、斯大林模式1.形成标志1936年,苏联通过《苏维埃社会主义共和国宪法》,宣布苏联的社会主义已经基本建成,这标志着斯大林模式的确立。

斯大林模式的社会主义建设道路教案

课程标准: 列举“斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。

教学目标:

(1)知识与能力:了解斯大林模式建立的背景、主要表现,全面客观评价其在苏联社会主义建设过程中的作用。

(2)过程与方法:围绕斯大林模式建立的背景、特点、作用以及影响等进行探讨,学会从不同的角度去认识历史问题。

学会归纳历史知识。

(3)情感、态度与价值观:通过对苏联社会主义工业化和农业集体化建设的分析,认识到搞经济建设必须遵循经济规律,坚持实事求是的科学态度;不断总结历史经验,借鉴历史教训,树立改革和创新意识。

教学课时:1.5课时

重点难点:

重点:了解斯大林时期的经济建设情况和在经济建设中逐步形成的高度集中的经济政治体制——斯大林模式。

难点:全面正确地评价斯大林和斯大林模式。

教学过程:

导入新课:

引导学生解读漫画《片面发展的经济》:这幅图反映了30年代苏联经济建设中的什么问题?问题:经济发展不协调。

着重发展重工业尤其是军事工业,忽视轻工业和农业的发展。

30年代苏联经济发展过程中为何出现这样的问题?我们带着这一问题学习第二节:斯大林模式的社会主义建设道路

一、斯大林模式的工业化之路

播放视频,多媒体出示材料,观看阅读后引导学生回答:

1、苏联走工业化之路的原因:国情决定:与西方国家相比,苏联仍是一个落后的农业国;借鉴中国教训;国际环境决定:苏联处于帝国主义国家的包围和威胁之中。

2、苏联实现工业化的目的:

为了加强国防力量以维护民族独立,为了给社会主义建设提供强大的物质技术基础。

3、苏联工业化的过程

1925年12月,联(共)布“十四大”通过实现社会主义工业化的方针。

1926年——1928年主要对原有工业企业进行改建扩建,同时新建几千家企业。

从1928年起苏联开始实施第一个五年计划。

4、苏联工业化的特点:

优先发展重工业,追求高速度,依靠本国力量积累资金(勒紧裤腰带);

计划指令性。

5、苏联工业化的成就:

两个五年计划期间,形成了较齐全的工业体系,基本实现了以重工业为中心的国家工业化。

1937年的工业总产值跃居欧洲第一位,世界第二位。

出示材料启发学生分析:苏联在工业化中为什么要优先发展重工业?

受到帝国主义的包围,是保卫无产阶级政权的必要;是发展社会主义生产力的必要;苏联本身重工业基础薄弱。

引导学生阅读材料:材料一历史学家评论苏联的工业化时说:“斯大林在苏联工业化时……实际上是把农业作为‘殖民地’了。

苏联工业化开始时,农民不但要缴纳直接税和间接税,还要低价出售农产品和高价买进工业品,价格剪刀差使资金从农业流向工业……结果,农业生产遭到了严重破坏。

在苏联工业化短短的十几年内,曾发生两次较大的危机。

”

——《斯大林时期苏联工业化的理论和实践》

材料二毛泽东在评论苏联工业化时说,苏联“片面地注重重工业,忽视农业和轻工业,因而造成市场上的货物不够、货币不稳定。

”

——《毛泽东选集》第五卷

6、苏联工业化存在的问题

牺牲农业,轻视轻工业,片面发展重工业(经济结构不合理)

二、农业全盘集体化运动

1、背景:落后的小农经济难以适应工业化的迅速发展;建社会主义制度必须对农业进行社会主义改造。

目的:克服粮食危机,保证国家工业化的顺利进行;根本目的引导农业走上社会主义道路。

2、农业集体化的进程

1927年12月,联共(布)“十五大”通过了逐步开展农业集体化的方针;

1929年,在苏联全国范围内,开展了大规模的农业集体化运动。

1930年,暂时整顿;又迅速开展

1932年,60%; 消灭富农阶级

1937年底,参加集体农庄的农户超过90%,集体农庄和国营农场的播种面积占到几乎100%的播种总面积,苏联全国基本上完成了农业集体化。

③影响:

A、积极性:苏联通过农业集体化,引导农民走上了社会主义道路,为苏联农业机械化、现代化开辟了广阔的道路,为苏联的社会主义工业化创造了条件。

阅读材料分析:苏联农业集体化存在哪些问题

在农业集体化运动中,国家从农民身上取走的东西太多,严重损害了农民的生产积极性和农业的发展。

在相当长时间内忽视农业的投资和发展,致使苏联整个国民经济无法达到有计划按比例的发展,使农业长期处于停滞状态。

三、斯大林模式

1、形成标志:

1936年,新宪法的颁布,标志着斯大林创造的苏联社会主义建设模式的形成,即“斯大林模式”的形成。

2、苏联经济政治体制的突出特点是四个字:高度集中。

表现在以下三个方面:

它在经济方面:是一个以国家为核心的、高度集中的计划经济体制。

用行政命令甚至强制手段管理经济,把一切经济活动置于指令性计划之下。

经济成分单一化。

重工轻农、重重工业、轻轻工业,是一种准军事制的国民经济体系。

它在政治方面:权力高度集中于中央,集中于党中央的最高领导机构。

党政不分,党领导甚至包办了一切,民主法制被忽视,干部对上级负责,领导终身任职,基本不受群众监督。

权力越来越集中于个人手里,最后形成个人高度集权的体制和制度。

思想文化:行政干预手段管理学术文化;个人崇拜

3、形成原因:外部受到资本主义国家的包围和战争封锁;国内受到相对落后的经济文化与历史传统制约的情况;斯大林的个人因素

4、对斯大林模式评价:我国学术界对“斯大林模式”历史功过的争议,可以概括为以下两种主要观点:一是“功大于过”说。

有人认为,斯大林时期形成的政治经济体制存在着很大的弊病,但这种体制在一定历史条件下是适用的,也不能不说没有调动劳动群众的积极性。

实践证明它对生产力的发展起了巨大的积极作用。

这个模式的主要历史功绩在于它使社会主义第一次从理论变成现实,并且敢于同强大的资本主义世界相抗衡。

还有人认为,评价经济建设模式应该有一个客观标准,这个标准应该是:是否符合国情和世界形势,是否有利于社会生产力的发展,是否有利于社会主义国家综合国力的提高,是否有利于人民生活水平的提高。

用这样的标准去衡量斯大林的经济建设模式,它的历史功绩是抹杀不了的。

二是“过大于功”说。

有人认为,“斯大林模式”的弊病包括政治上的不民主和“肃反”严重扩大化,经济上国民经济发展的严重不协调以及外交政策方面的大国主义。

它不应当是社会主义发展的必然结果,它只是人们走向正确所必须经历的谬误,是走向正确所必须付出的代价。

对于上述观点,你支持哪一种?请说明你的理由。

如果你还有其他看法,也请加以具体阐述。

)出示材料分析:

极大推动苏联工业化进程,提升苏联的国力;计划经济体制为他国经济发展提供借鉴。

在抵御法西斯侵略起到过积极作用。

忽视农业、轻工业,造成消费品供不应求,人民生活水平长时得不到改善。

从农民身上取走的太多,使农民的生产积极性受到极大损害。

高度集中的计划经济体制压制地方积极性,使经济发展失去动力、活力。

导致了对斯大林的个人崇拜,对社会发展造成很大消极影响,1935---1938年的大清洗运动是突出表现。

导致了对斯大林的个人崇拜,对社会发展造成很大消极影响,1935---1938年的大清洗运动是突出表现。

小结:

从苏联斯大林模式的弊端来看,我们应该从中吸取哪些深刻的教训?

(1)制定经济政策时,一定要使生产关系的调整适应生产力的发展;

(2)要从本国国情出发,保证国民经济比例平衡发展,使经济稳步健康地发展;

(3)要注意健全和完善社会主义民主和法制建设。

布置作业:。