高中历史必修二专题三知识总结(人民版)

- 格式:doc

- 大小:39.50 KB

- 文档页数:4

高中人民版历史必修2知识点总结(High school people's edition of history required 2 knowledge summary)(1) agricultural economy in ancient ChinaI. Changes of major farming methods in ancient China1, the original agricultural production: "slash-and-burn cultivation" and "fire farming"2, seven thousand or eight thousand years ago: Chinese agriculture has entered "plow farming" or "stone hoe" era3, the spring and Autumn Period: plow cattle farming, the formation of traditional farming methods China ancient agriculture.Han Dynasty cattle farming gradually spread throughout the country. The Eastern Han Dynasty there was a Wanli coupling instead of cattle plow, this cultivation way for cattle farming popularization.Two, to understand the basic characteristics of agricultural economy in ancient ChinaThe mode of agricultural management dominated by small farmers' individual operation is the basic characteristic of agricultural economy in ancient china.Three. General situation of water conservancy construction in ancient China1, Xia, Shang and Zhou: farmland irrigation and water conservancy has developed greatly.2, the spring and autumn and Warring States: Dujiangyan governor Li Bingxiu Guoshu Qin during the Warring States period, Zheng Guo Qin Guoxiu's Zheng Guoqu in the water.Dujiang Dam3, Qin: Lingqu4, the Han Dynasty: the Western Han Dynasty emperor pro Life Wenwubaiguan back to the Yellow River site soil, the Eastern Han Dynasty Wang Jingzhi the Yellow River was basically lifted to the Yellow River.5, Suiti: the opening of the Grande Canale, is the world's oldest and longest canal.6, the Tang Dynasty: the professional management of water conservancy construction of local officials, a lot of water conservancy project, also created a new irrigation tool for cars.(two) the development of handicraft industry in ancient ChinaTo understand the main achievements of the handicraft industry in ancient China in the textile, porcelain and porcelain industries:I. major achievements in the textile industry:(1) order of the use of raw materials: Ma Ge cotton.(2) Silk Road: opening up in Han dynasty. Silk is exported to Rome as the center of the Mediterranean region.(3) the private textile workshops in the Tang Dynasty rose, and the government owned textile industry also had a large scale. The amount of folk textiles levied by the government was considerable.Two. Major achievements of metallurgical industry:Bronze casting process characteristics in Shang and Zhou Dynasties: wide distribution, large scale, high level. The Warring States period to Han Dynasty iron, iron smelting began to use coal as fuel, air supply form has also undergone a revolutionary change.Three, the main achievements of the porcelain industry:(1) pottery first and then porcelain(2): A, produced pottery, painted pottery in primitive timesb development: Shandong Longshan Culture -- C, unique technology, eggshell pottery pottery, ceramic D transition period: the mid to late Eastern Han dynasty.(3): A, the Tang Dynasty celadon porcelain - revealed roughly nine during the opening, won the peak attendants to B, the lateTang Changsha tongguanyao first painting process. C, the Qing Dynasty porcelain technology invention, Kangxi period, peak period of Yong Zheng(three) commercial development in ancient ChinaUnderstanding of the formation and development of the city and its characteristics: gradually breaking the restrictions of time and space, although strictly restricted by the government, but still quite prosperous(1) the management of the Qin Dynasty "city" has a clear legal provisions.(2) in the Han Dynasty, there was a special management organization in the city of centralized trade(3) Six Dynasties, the emergence of the "market"(4) the "market" effect is very significant, the night market is prosperous(5) the Song Dynasty "city" broke through the original space and time restrictions(6) the commercial areas in the Ming and Qing Dynasties are quite prosperous.(four) "the basic meaning and effect of restraining commerce" and "boycott" policy(1) "restraining" policy implications: emphasizing the development of agriculture, commerce and handicraft industry development limited;Shang Yang's political reform began during the Warring States period.Objective: to safeguard the economic base of autocratic state power.Effect: "restraining" policy is conducive to the protection of national security, to maintain political stability, to consolidate the status of the monarch, but the implementation of this policy in the social economy activity is repressed, and the new economic factors and production mode of budding, also failed to get normal development, which is an important reason for the slow development of capitalism the China.(2) basic meaning of "Prohibition" policy: the Ming and Qing Dynasty banned Chinese overseas business and restrictions on foreign businessmen to Chinese trade policy.Effect: "Haijin" kill the possibility of foreign trade policy progress, not only hinder the overseas market development, restrain capital primitive accumulation, hinder the growth of capitalism, the Chinese lost the use of international trade advantage to open up overseas markets and stimulate the expansion of capital, promote the industrialization of the opportunity; and make Chinese isolation, thereby blocking advanced science China technology of Western learning, the Chinese behind the world trend.Topic two the twists and turns of capitalism in modern China 1. the natural economy began to disintegrate:(1) process: after the Opium War, the United Kingdom as a capitalist country, to step up commodity exports, the decline of China's hand made cotton texti。

人民版历史必修二知识点总结历史是我们了解过去,理解现在,预测未来的窗口。

在人民版历史必修二中,我们学习了许多重要的历史知识点。

在这篇文章中,我将总结这些知识点,并从不同的角度进行分析。

从人物来看,人民版历史必修二给我们介绍了一些重要历史人物。

其中之一便是秦始皇。

秦始皇是中国历史上的一个重要人物,他统一了中国,建立了历史上第一个中央集权制度的封建国家。

他采取了一系列措施,例如修建了万里长城和兵马俑等,使他的统治更加稳固和有序。

通过学习秦始皇的事迹,我们可以看到他是一个具有天才智慧和果断决策力的人物。

另一个重要角色是汉武帝。

汉武帝是汉朝的第七位皇帝,也是中国历史上一个杰出的君主。

他在位期间采取了种种措施来巩固汉朝的统治地位,例如推行科举制度,设置郡县制度等。

此外,他还鼓励农业发展和经济繁荣,使汉朝成为中国历史上一个辉煌的时代。

在人民版历史必修二中,我们也学习了一些重要的历史事件。

例如,秦汉时期的农民起义是一个重要的历史事件。

由于高积土、严重的剥削以及自然灾害等因素的影响,农民的生活变得极为困苦。

于是,在那个时期,农民起义愈演愈烈,逐渐演变成大规模的农民战争。

其中最有代表性的是黄巾起义和赤眉起义。

这些起义不仅动荡了中国的社会秩序,也对中国历史产生了深远的影响。

除了历史人物和事件,人民版历史必修二还介绍了一些重要的历史文化。

例如,我们学习了中国古代的书法艺术。

中国书法可以追溯到四千多年前的甲骨文时代,它是中国文化的瑰宝之一。

通过学习书法,我们可以了解到传统的汉字形态和发展演变,体会到中国古代文化的博大精深。

此外,人民版历史必修二还介绍了一些重要的历史地理知识。

其中一个重点是中国的天然和人工地理。

中国是世界上最大的农业国之一,因此地理环境对中国的农业生产有着重要影响。

其中最明显的例子就是黄河和长江。

黄河是中国的母亲河,长江是中国的长江大街。

这两条河流提供了中国大部分耕地的灌溉水源,使中国成为一个农业大国。

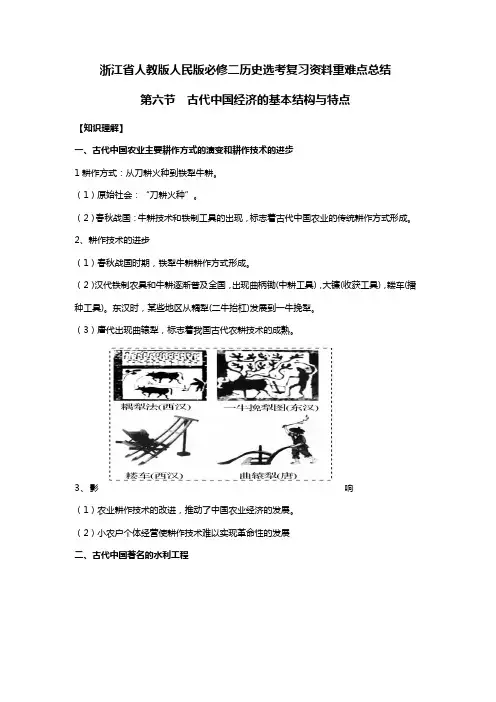

浙江省人教版人民版必修二历史选考复习资料重难点总结第六节古代中国经济的基本结构与特点【知识理解】一、古代中国农业主要耕作方式的演变和耕作技术的进步1耕作方式:从刀耕火种到铁犁牛耕。

(1)原始社会:“刀耕火种”。

(2)春秋战国:牛耕技术和铁制工具的出现,标志着古代中国农业的传统耕作方式形成。

2、耕作技术的进步(1)春秋战国时期,铁犁牛耕耕作方式形成。

(2)汉代铁制农具和牛耕逐渐普及全国,出现曲柄锄(中耕工具),大镰(收获工具),耧车(播种工具)。

东汉时,某些地区从耦犁(二牛抬杠)发展到一牛挽犁。

(3)唐代出现曲辕犁,标志着我国古代农耕技术的成熟。

3、影响(1)农业耕作技术的改进,推动了中国农业经济的发展。

(2)小农户个体经营使耕作技术难以实现革命性的发展二、古代中国著名的水利工程3、汉代关中农民创造“井渠法”,至今仍流行于新疆地区。

4、东汉王景治理黄河,促进东汉前期经济恢复发展。

三、土地所有制的变化1、奴隶社会:土地归国家所有,实行井田制(1)发展过程:开始实行(商)——盛行(西周)——瓦解(春秋)——废除(战国)。

(2)瓦解及原因:①春秋时期铁农具和牛耕的使用(根本原因),生产力的发展,井田制这种生产方式不能适应生产国发展的需要②许多私田出现③战争频繁,劳动力减少④鲁国等进行税制改革,促使土地逐步由国有向私有转变,逐步形成了封建土地所有制的剥削方式,井田制逐步瓦解。

2、封建社会的土地所有制:①形成:战国时期,各诸侯国先后进行了变法运动。

封建制度最终在各国确立起来。

其中,秦国的商鞅变法最为彻底,废除井田制,以法律形式确立封建土地所有制。

②多种所有制形式(分三种形式)。

a国有土地所有制:国家经营,主要用于封赏和授田(如均田制、屯田制)b土地私有制:(包括君主土地私制、地主土地所有制、自耕农土地所有制)c地主土地所有制占支配地位,土地兼并成为地主扩大地产的主要途径。

3、土地兼并的危害:①税收减少②社会矛盾激化,动荡不安③导致租佃关系的出现并日趋普遍化。

专题三ZHUANTISAN中国社会主义建设道路的探索一社会主义建设在探索中曲折发展课后篇巩固提升学业水平引导1.中华人民共和国成立后,中国共产党在过渡时期最核心的任务是()A.巩固无产阶级政权B.恢复发展国民经济C.实现社会主义现代化,中国共产党在过渡时期最核心的任务是实现从新民主主义社会向社会主义社会过渡。

故选D项。

2.“一五”计划期间,我国实行粮食计划供应制度,各地根据国家粮食计划供应的相关规定,以户籍为依据确定粮食供应的对象与数量。

这一制度的实行()A.有利于资本主义工商业改造B.保障了工业化战略实施C.缓解了灾害造成的粮食短缺“一五”计划与计划经济体制的确立。

按计划供应粮食与资本主义工商业改造没有关系,故A 项错误;按计划供应粮食没有改变粮食总量,故不能缓解灾害造成的粮食短缺,C项错误;“一五”计划期间是经济发展时期,不是经济恢复时期,D项错误。

按计划供应粮食可以保证城市居民和工人的需要,有利于工业化战略的实施,故B项为正确答案。

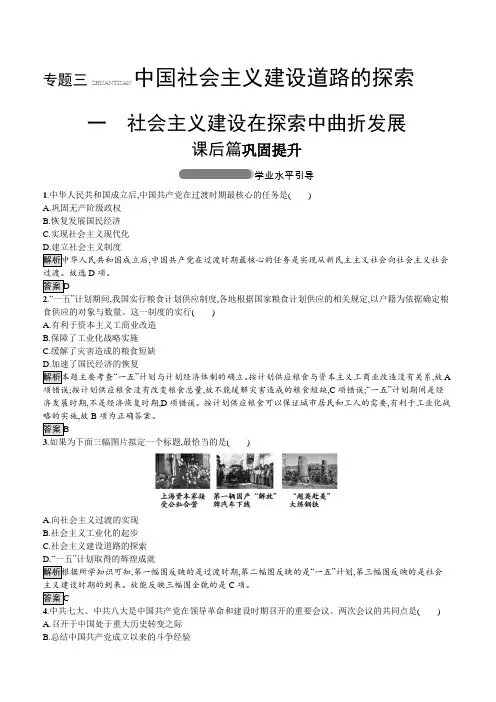

3.如果为下面三幅图片拟定一个标题,最恰当的是()A.向社会主义过渡的实现B.社会主义工业化的起步C.社会主义建设道路的探索”计划取得的辉煌成就,第一幅图反映的是过渡时期,第二幅图反映的是“一五”计划,第三幅图反映的是社会主义建设时期的到来。

故能反映三幅图全貌的是C项。

4.中共七大、中共八大是中国共产党在领导革命和建设时期召开的重要会议。

两次会议的共同点是()A.召开于中国处于重大历史转变之际B.总结中国共产党成立以来的斗争经验C.以建立新民主主义国家为奋斗目标,中国革命面临新的选择,中国共产党提出建立民主联合政府等背景之下;中共八大召开于1956年三大改造基本完成,中国进入社会主义初级阶段这一历史时期,中国共产党提出以经济建设为中心,发展生产力。

故A项正确。

5.中国在1965—1976年出现了三次经济复苏回升现象,分别是在1965年、1973年、1975年。

其出现的共同原因是()A.对外贸易的发展B.“大跃进”的推动C.“一五”计划的实施“左”倾错误6.阅读材料,完成下列要求。

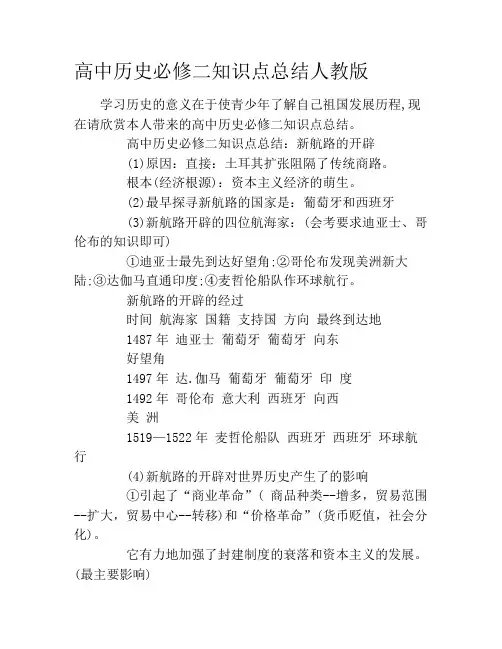

高中历史必修二知识点总结人教版学习历史的意义在于使青少年了解自己祖国发展历程,现在请欣赏本人带来的高中历史必修二知识点总结。

高中历史必修二知识点总结:新航路的开辟(1)原因:直接:土耳其扩张阻隔了传统商路。

根本(经济根源):资本主义经济的萌生。

(2)最早探寻新航路的国家是:葡萄牙和西班牙(3)新航路开辟的四位航海家:(会考要求迪亚士、哥伦布的知识即可)①迪亚士最先到达好望角;②哥伦布发现美洲新大陆;③达伽马直通印度;④麦哲伦船队作环球航行。

新航路的开辟的经过时间航海家国籍支持国方向最终到达地1487年迪亚士葡萄牙葡萄牙向东好望角1497年达.伽马葡萄牙葡萄牙印度1492年哥伦布意大利西班牙向西美洲1519—1522年麦哲伦船队西班牙西班牙环球航行(4)新航路的开辟对世界历史产生了的影响①引起了“商业革命”( 商品种类--增多,贸易范围--扩大,贸易中心--转移)和“价格革命”(货币贬值,社会分化)。

它有力地加强了封建制度的衰落和资本主义的发展。

(最主要影响)②使世界市场开始形成。

③使各地区和民族之间的联系日益密切。

④揭开了殖民扩张的序幕。

⑤冲击西欧的思想文化领域——证明了“地圆学说”的科学性,打击了教会的威信。

高中历史必修二知识点总结:殖民扩张1.荷兰、英国的殖民扩张(1)17世纪荷兰垄断了世界航运业,成为世界上的“海上马车夫”。

(2)英国在北美建立的第一块殖民地是:弗吉尼亚。

(3)英荷战争的导火线:英国颁布《航海条例》。

(《航海条例》内容:凡是出入英国或英国殖民地的货物都必须由英国船只载运)(4)英法“七年战争”(1756——1763)结果:英国获得法属北美殖民地,确立在印度优势,成为海上霸主和最大的殖民帝国。

2.殖民国家的矛盾和冲突战争背景结果1.英西战争打败西班牙“无敌舰队”,英国开始确立海上霸权2.英荷战争西班牙衰落,荷兰控制世界;英法崛起导火线:英颁布《航海条例》荷兰丧失海上霸主地位,失去北美殖民地3.英法战争法国插足印度、北美;英法在印度、北美矛盾尖锐英国获得法属北美殖民地,确立在印度优势,成为海上霸主和最大的殖民帝国。

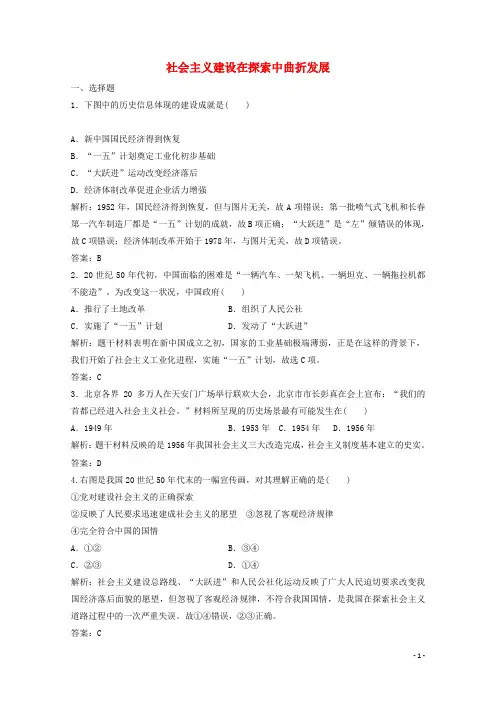

社会主义建设在探索中曲折发展一、选择题1.下图中的历史信息体现的建设成就是( )A.新中国国民经济得到恢复B.“一五”计划奠定工业化初步基础C.“大跃进”运动改变经济落后D.经济体制改革促进企业活力增强解析:1952年,国民经济得到恢复,但与图片无关,故A项错误;第一批喷气式飞机和长春第一汽车制造厂都是“一五”计划的成就,故B项正确;“大跃进”是“左”倾错误的体现,故C项错误;经济体制改革开始于1978年,与图片无关,故D项错误。

答案:B2.20世纪50年代初,中国面临的困难是“一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造”。

为改变这一状况,中国政府( )A.推行了土地改革B.组织了人民公社C.实施了“一五”计划D.发动了“大跃进”解析:题干材料表明在新中国成立之初,国家的工业基础极端薄弱,正是在这样的背景下,我们开始了社会主义工业化进程,实施“一五”计划,故选C项。

答案:C3.北京各界20多万人在天安门广场举行联欢大会,北京市市长彭真在会上宣布:“我们的首都已经进入社会主义社会。

”材料所呈现的历史场景最有可能发生在( )A.1949年B.1953年 C.1954年D.1956年解析:题干材料反映的是1956年我国社会主义三大改造完成,社会主义制度基本建立的史实。

答案:D4.右图是我国20世纪50年代末的一幅宣传画,对其理解正确的是( )①党对建设社会主义的正确探索②反映了人民要求迅速建成社会主义的愿望③忽视了客观经济规律④完全符合中国的国情A.①② B.③④C.②③ D.①④解析:社会主义建设总路线、“大跃进”和人民公社化运动反映了广大人民迫切要求改变我国经济落后面貌的愿望,但忽视了客观经济规律,不符合我国国情,是我国在探索社会主义道路过程中的一次严重失误。

故①④错误,②③正确。

答案:C5.“你是英雄咱好汉,高炉旁边比比看,你能炼一吨,咱炼一吨半;天上繁星点点,地上红光闪闪,王母惊呼玉帝打颤,感叹天上不如人间。

高中历史专题检测二第3课中国古典文学的时代特色(含解析)人民版必修3基础巩固1.文人高续增在《〈诗经〉为证,我们曾经浪漫过》中写道:“《诗经》不是按照‘上头’的尊意做出来的赞美诗,它是社会生活的真实写照,……那时的华夏先民们灵魂还未被奴化,君主们包括天子也能认真地听取来自民间的呼声。

”这可以看出( )A.《诗经》反映了中国古代民主平等的政治制度B.《诗经》是先秦时代社会现实的文化反映C.《诗经》开创了中国古典浪漫主义文学的先河D.《诗经》反映了宏大进取的大一统时代风貌答案 B解析题干材料展现的是《诗经》“不为尊”、“是社会生活的真实写照”、“天子也能认真地听取来自民间的呼声”,这是先秦时代社会现实的文化反映,故选B项。

A项错在“民主平等”,C项错在“浪漫主义”,D项错在“大一统”,皆排除。

2.唐代是中国古代诗歌发展的鼎盛时期。

“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”体现了李白诗歌的风格是( )A.浪漫主义B.现实主义C.古典主义D.现代主义答案 A解析所选诗句是大家熟知的历史材料。

本诗用夸张手法再现瀑布的雄伟、壮观,充分体现浪漫主义风格。

故选A。

3.说到人生追求,我们也许会吟诵“独上高楼,望尽天涯路”,“蜀道之难,难于上青天”,“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”,这里依次引用的文学形式分别是( )A.楚辞、汉赋、唐诗B.楚辞、唐诗、宋词C.宋词、唐诗、楚辞D.唐诗、宋词、元曲答案 C解析“独上高楼,望尽天涯路”出自宋朝晏殊词《蝶恋花》,“蜀道之难,难于上青天”出自唐朝李白《蜀道难》,“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”出自屈原的楚辞。

4.文学作品往往是一个时代的政治、经济、文化的集中反映。

下列诗词与下图所示风格最为接近的是( )辛弃疾《破阵子·醉里挑灯看剑》A.国破山河在,城春草木深B.大江东去,浪淘尽,千古风流人物C.王师北定中原日,家祭无忘告乃翁D.长太息以掩涕兮,哀民生之多艰答案 B解析辛弃疾的《破阵子·醉里挑灯看剑》是宋词豪放派的代表作之一。

第1课社会主义建设在探索中曲折发展1.三大改造的胜利完成,标志中国开始进入社会主义初级阶段。

由此开始了探索出一条适合中国实际、具有中国特色的社会主义建设道路伟大实践,既取得了重大成就,也有过挫折和失误。

2.以中共十一届三中全会为标志,中国的改革和开放开始起步,并首先在农村取得突破性进展。

中共十二届三中全会通过的《关于经济体制改革的决定》,逐步地将改革重点由农村转向城市。

与此同时,进行了由点到面的对外开放。

3.1992年邓小平南方谈话和中共十四大把改革开放伟业向前大大地推进了一步,中国社会主义现代化建设事业步入了一个新的发展阶段。

[学习目标]一、社会主义制度的建立1.时间:1956年底。

2.三大改造的方式(1)对农业:农民参加农业生产合作社,走集体化道路。

(2)对手工业:手工业者参加手工业生产合作社。

(3)对工商业:资本主义工商业掀起全行业公私合营的高潮。

3.标志三大改造的完成,实现了生产资料所有制从私有制转变为公有制的深刻变革,标志着社会主义制度在中国基本上建立起来。

[思维点拨]1949~1956年我国农村经济形式的变化趋势是“封建剥削的土地所有制→农民土地私有制→社会主义集体公有制”。

[图解识记]社会主义工业化和社会主义改造的关系二、中共八大的召开1.背景:1956年,三大改造的基本完成和社会主义制度的基本建立。

2.时间:1956年9月在北京召开。

3.内容(1)正确分析了国内主要矛盾:先进社会制度与落后生产力之间的矛盾(即人民对于建立先进工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾)。

(2)提出全党和全国人民的主要任务:集中力量解决国内的主要矛盾,把中国尽快从落后的农业国变为先进的工业国。

4.意义:它集中体现了中国共产党在探索建设社会主义道路方面所取得的初步成果,是一次成功的探索。

三、“大跃进”和人民公社化运动1.原因(1)根本原因:“左”倾错误。

高中历史必修二归纳大全合集(一)古代中国的农业经济:(1)古代中国农业主要耕作方式的变革1、原始农业的产生:“刀耕火种”、“火耕”2、距今七八千年前:中国农业进入了“耜耕”或“石器锄耕”时代3、春秋战国时期:铁犁牛耕,中国古代农业的传统耕作方式形成。

(2)了解古代中国的农业经济的基本特点:小农经济以小农户个体经营为主的农业经营方式,是古代中国农业经济的基本特点。

(3)、古代水利建设概况1、夏商周:农田水利有较大发展。

2、春秋战国:战国时秦国蜀郡守李冰修的都江堰,水工郑国在秦国修的郑国渠。

都江堰3、秦:灵渠4、两汉:西汉汉武帝亲到黄河工地命文武百官背土,东汉王景治黄河才基本解除了黄河水患。

5、隋炀帝:开通了大运河,是世界上最早、最长的运河。

6、唐朝:设专职官员管理水利事业,各地兴修了不少水利工程,还创制了新的灌溉工具筒车。

(二)古代中国的手工业的发展1、纺织业主要成就:手工业代替官营业(1)原料使用先后顺序:麻葛丝棉。

(2)丝绸之路:汉代开辟。

丝绸远销以罗马为中心的地中海地区。

(3)唐代私营纺织作坊兴起,官营纺织业也有相当大的规模,朝廷征收民间纺织品的数量相当可观。

2、冶金业主要成就:商周时期青铜器铸造工艺特点:分布广,规模大,水平高。

战国以后以铁器为主,汉代冶铁开始使用煤炭做燃料,3、制瓷业取得的主要成就:(1)先有陶后有瓷(2)陶器:a、产生——原始时代彩陶b、发展:山东龙山文化——蛋壳黑陶c、独特技术——唐三彩d、陶瓷过渡时期:商代中期到东汉晚期。

(3)瓷器:a、唐代青瓷——九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来b、唐晚期长沙铜官窑首创彩绘工艺。

c、清朝:粉彩瓷器的工艺技术发明——康熙时期、顶峰——雍正时期(三)古代中国的商业发展(1)秦代管理“市”有明确的法律规定。

(2)汉代在进行集中贸易的“市”,有专门的管理机构(3)六朝时代,出现了“草市”(4)唐代“草市”的作用十分显著,“夜市”比较繁荣(5)宋代的“市”突破了原先空间和时间上的限制(6)明清都市中的商业区已经相当繁华。

人民版高中历史必修二知识点总结

专题三中国社会主义建设道路的探索

专题线索:

党领导全国各族人民从新民主主义转变为社会主义和建设社会主义时期,有重大成就,

也有失误和挫折。

★

一、社会主义制度建立的背景

1、政治上:中华人民共和国成立

2、经济上:国民经济的恢复和发展,为国家开展有计划的经济建设和社会主义改造奠定了基础。

二、★过渡时期总路线

1、内容:一化三改造(一化:实现社会主义工业化;三改造:对农业、手工业、资本主

义工商业的社会主义改造)

2、实质:体现了社会主义建设和社会主义改造并举(即发展生产力和变革生产关系并举)

三、“一五计划”:根据过渡时期总路线制定“一五计划”:

1、基本任务:

一是集中发展重工业,建立社会主义工业化的初步基础。

这是从中国工业基础特别是重工业基础薄弱的国情出发做出的必然选择;

二是建立对农业、手工业以及资本主义工商业进行社会主义三改造的基础。

四、第一个五年计划

1、标志着我国大规模的有计划的社会主义建设的开始是:第一个五年计划(1953——1957

年);

2、第一个五年计划目的:把我国建设成社会主义工业化国家。

3、第一个五年计划中工矿业建设的突出成就有:鞍山钢铁公司三大工厂、长春第一制造

厂、沈阳机床厂和飞机制造厂等。

4、“一五计划”的意义:为社会主义工业化奠定了初步的基础。

五、★三大改造(农业、手工业、资本主义工商业)

1、时间:1953——1956年底,我国基本上完成三大改造,

2、内容:(1)农业——农业生产合作社

(2)手工业——手工业生产合作社

(3)资本主义工商业——公私合营

3、实质:使生产资料由私有制转变为社会主义公有制。

4、意义:标志着社会主义制度在中国基本建立起来。

六、《论十大关系》(1956年9月):提出了开辟一条与苏联不同的中国社会主义建设道路的重大问

题的是。

七、中共八大

1、时间:1956年9月

2、背景:正确分析了国内形势和国内主要矛盾的变化

(1)国内形势:社会主义改造已经取得决定性的胜利,即三大改造的完成;

(2)国内主要矛盾:即阶级矛盾已基本解决,

3、内容:

(1)★八大确定的主要矛盾是:人民日益增长的物质需要和落后的生产力之间的矛盾;(先

进的社会制度和落后的生产力之间的矛盾)。

(2)中共八大确定的主要任务是:把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。

4、评价:中共八在提出的许多方针和设想富有创造性和正确性,是对我国建设社会主义

道路的一次成功探索。

八、“左”倾错误泛滥--大跃进和人民公社化运动

1、1958年中共八大二次会议提出总路线:“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主

义”。

2、大跃进:

(1)表现:大办工业、农业,片面追求经济发展的高速度和高指标——完全违反客观经济

规律。

(2)启示:社会主义建设必须实事求是,尊重客观规律。

3、人民公社化运动:

(1)内容:一大二公:公有制程度高;绝对平均主义;

(2)启示:生产关系的变革必须与生产力水平相适应。

4、★主要标志:高指标、瞎指挥、浮夸风、共产风

5、后果:是我党在探索中国的社会主义道路过程中一次严重的失误,造成1959—1961三

年经济困难。

6、面对三年经济困难,中共中央开始纠正农村工作中“左”的错误,对国民经济提出“调

整、巩固、充实、提高”的八字方针,其中核心为调整。

调整的含义是:调整国民经济的

比例。

7、1966年国民经济呈上升趋势的原因有:1965年国民经济调整任务基本完成,经济建设

进入新的发展时期;“文革”动乱海没有扩展到经济领域。

九、文化大革命(1966—1976)

1、1973年国民经济的发展趋势是:复苏。

原因是:周恩来主持中央日常工作,着手恢复

调整国民经济。

2、1975年国民经济的发展趋势是:迅速回升。

原因是:邓小平主持中央日常工作,提出

全面整顿的思想。

以铁路整顿为突破口。

十、★50-70年代社会主义建设的经验教训?

1、社会主义建设必须从国情出发,正确分析国内主要矛盾。

2、始终坚持以经济建设为中心,把发展生产力放在首位。

3、从实际出发,实事求是,尊重客观规律,生产关系的变革必须与生产力水平相适应。

不能急于求成,片面追求高速度

4、保持社会安定团结,及时抓住发展机遇。

第二课伟大的历史性转折

一、十一届三中全会(时间、主要内容、意义)

1、思想基础是:1978年关于真理标准问题的讨论。

结果是:肯定“实践是检验真理的唯

一标准”,否定“两个凡是”的错误观点,重新确立实事求是的马克思主义思想路线。

2、时间:1978年12月

3、★主要内容有:

(1)思想路线:重新确立解放思想、实事求是的指导方针

(2)政治路线:停止“以阶级斗争为纲”的口号,把工作重点转移到社会主义现代化建设

上来

(3)经济路线:以经济建设为中心,做出了实行改革开放的伟大决策

(4)组织路线:拨乱反正,健全民主法制,形成以邓小平为核心的第二代党中央领导集体

4、改革的根本原因:生产关系一定要适应生产力的发展。

5、★召开意义

(1)中共十一届三中全会是新中国历史上具有深远意义的伟大转折

(2)开始了中国以经济建设为中心,从僵化半僵化到全面改革、从封闭半封闭到对外开放的历史性转变。

标志着社会主义现代化建设新时期的到来。

三、十一届三中全会有关改革开放政策的内容?

1、改革开放的政策包括对内改革和对外开放政策

2、对内改革包括:政治体制改革和经济体制改革

新中国建立后政治体制的一个严重弊病是:党政企不分

新中国建立后经济管理体制的一个严重弊病是:权利过于集中。

政治体制改革的前提是:坚持党的一元化领导。

3、对外开放的基础是:自力更生;原则是:平等互利。

四、经济体制改革——家庭联产承包责任制、国有企业改革

1、农村:家庭联产承包责任制为核心;发展乡镇企业

(1)★主要内容:实行家庭联产承包责任制,包产到户、到组,联产到劳;创办乡镇企业;

废除人民公社制度,建立乡、镇政府;

(2)★农村经济体制改革最早从安徽、四川两省开始。

(3)1978年,农村经济体制改革开始;到1987年,农村开始了历史性的变革。

(4)★农村经济体制改革的影响:

①克服了分配中的平均主义,调动了农民生产积极性;

②使农业生产向专业化、商品化、现代化方向发展,全国农业得到大发展;

③乡镇企业的创办,为农民致富、为实现工业化、现代化开辟了一条新路。

2、城市:国有企业改革

(1)1984年,以城市为重点的经济体制改革全面展开。

改革重点由农村转向城市。

(2)城市经济体制改革(国有企业改革)的中心环节是:增加企业活力,把企业搞活。

(3)内容:①管理体制上:把高度集中的管理体制改为以间接管理为主、宏观调控的管理

体制。

②所有制上:把单一的公有制经济发展为以公有制为主体的多种所有制经济共同发展;

③分配制度上:把分配中的平均主义改为按劳分配为主,多种分配方式并存;

④产权制度改革:1992年,实行以股份制为主要形式的现代企业制度。

(4)★作用:调动工人生产积极性,增加了企业活力,推动国民经济快速发展,使人民总

体达到小康水平。

3、★基本特点

(1)由群众自发到政府推动、推广

(2)从个别地区先行试点到全国逐步推广

(3)从农村起步,迅速向城市推进

(4)家庭联产承包责任制、增强国有企业活力是经济体制改革的主要内容

五、对外开放格局的形成

1、我国对外开放格局形成过程:经济特区--沿海开放城市--沿海经济开放区--内地。

(1)经济特区的设立:1980年,深圳(第一个经济特区)、珠海、汕头、厦门;1988年,海南省。

(点)

(2)14个沿海港口城市:1984年(线)

(3)沿海经济开放区:长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区、环渤海湾地区(面)。

到1992年形成了沿海经济开放带。

(4)1990年开发上海浦东,带动长三角和长江流域经济,成为90年代改革开放的重点和标志。

2、★我国对外开放格局初步形成的特点:我国的对外开放从设立经济特区——沿海放城市——沿海经济开放区——内地,形成了一个全方位、多层次、宽领域、有重点、点面结合的对外开放格局。

第三课走向社会主义现代化建设

一、★社会主义市场经济体制建立的过程:

1、1992年10月,中共十四大确立中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

2、1993年,中共十四届三中全会通过决定,把建立社会主义市场经济体制的目标具体化、系统化;

3、2000年底,我国初步建立了社会主义市场经济体制;

4、2002年,中共十六大提出全面建设小康社会的宏伟目标,并把建成完善的社会主义市场经济体制作为重要内容。

二、★市场经济对现代化建设的意义:

1、社会主义市场经济体制建立并逐步完善。

2、经济稳定高速增长,创造世界经济增长史上的新奇迹。

3、社会生产力的高速发展,使人民的生活发生翻天覆地的变化,从总体上已达到小康水平,正朝着全面建设小康社会的新目标迈进。