坏死性淋巴结炎的危害

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:3

组织细胞坏死性淋巴结炎

组织细胞坏死性淋巴结炎(Necrotizing lymphadenitis),也叫做黄色淋巴肉芽肿(kikuchi病),是一种罕见的、自限性疾病,主要表现为淋巴结肿大、疼痛和在淋巴组织中的细胞坏死。

本文将介绍该疾病的病因、症状、诊断和治疗等相关内容。

病因

目前关于组织细胞坏死性淋巴结炎的病因还不十分清楚,但一些研究认为可能与病毒感染或自身免疫反应有关。

在一些病例中,与EB病毒、单纯疱疹病毒等病毒感染相关的病史有时可以找到。

此外,遗传因素和环境因素等也可能与疾病的发生发展有关。

症状

组织细胞坏死性淋巴结炎的症状通常包括:

•颈部、腋下或腹股沟淋巴结肿大

•疼痛或压痛感

•低热

•乏力

•其他全身不适症状

诊断

组织细胞坏死性淋巴结炎的诊断主要依靠病史、临床表现和病理检查。

医生可能会进行淋巴结穿刺活检、血液检查、影像学检查等来明确诊断。

治疗

组织细胞坏死性淋巴结炎是一种自限性疾病,在大多数情况下,患者的症状会自行缓解。

对于疼痛和发热等症状,医生可能会建议使用镇痛剂和抗炎药物进行对症治疗。

在罕见的严重病例中,可能需要应用糖皮质激素类药物。

预后

大多数患者的预后良好,症状会在数周至数月内自行缓解。

只有少数病例会出现反复发作或并发其他并发症。

定期随访和遵医嘱进行治疗是保证预后的关键。

综上所述,组织细胞坏死性淋巴结炎是一种罕见的自限性淋巴结疾病,诊断和治疗多以对症治疗为主,大多数患者预后良好。

然而,鉴于病因尚不明确,对病情的关注和治疗仍需慎重。

组织细胞坏死性淋巴结炎(Kikuchi病)组织细胞坏死性淋巴结炎(histocytic necrotizinglymphadenitis,HNL)于1972年首先被报道,也称为Kikuchi病,又称假淋巴瘤样增生,是一种主要累及淋巴结的良性、自限性、全身性疾病。

临床表现以发热、局部淋巴结肿大为基本特征;以颈部淋巴结多见,表现为持续肿大,伴有触痛、发热和白细胞减少;常呈自限性经过,可持续数天或数周,甚至长达3个月,但大多患者预后相对良好;多见于青少年,尤其是亚洲青年女性。

病理改变淋巴结被膜下和副皮质区(有时可侵犯皮质)有不规则的片状或灶性碎屑样坏死,可见明显的核浓缩变及核碎片;在坏死灶周边可见形态多样的组织细胞及浆样单核细胞活跃增生,其中增生的组织细胞核呈新月形、肾形扭曲,常见吞噬核碎片的现象,而增生的浆样单核细胞胞质丰富,无核周空晕;可见散在及灶状分布的淋巴细胞,免疫母细胞掺杂于浆样单核细胞和组织细胞中;坏死区及其周围几乎无中性粒细胞浸润。

疾病不同的阶段,可以表现为增生型改变、坏死型改变、以及最后坏死被逐渐吸收出现黄色瘤样改变。

增殖型:副皮质区多量免疫母细胞增生,夹杂大的组织细胞、成片的浆细胞样树突细胞及核碎裂小体,组织细胞部分核有切迹、扭曲,及新月型组织细胞。

坏死型:为最常见组织学类型。

表现为副皮质区不含中性粒细胞浸润的片状坏死,有大量的被单个核细胞围绕的核碎裂碎片,核碎裂碎片可位于组织细胞外或被组织细胞吞噬。

黄色瘤型:此型最少见,可能代表本病的愈合期。

可伴有或不伴有坏死,含有大量泡沫状组织细胞,免疫母细胞比其他亚型少。

免疫组化组织细胞(CD68+)、浆样树突状细胞(CD123+)、T淋巴细胞(CD3和CD45RO+)。

CD3CD68阳性的组织细胞成簇聚集,强表达MPO;CD68CD123阳性细胞主要集中表达于坏死区周围中等大小的浆样树突状细胞;CD 123CD8标记细胞毒性T细胞,一般情况其阳性细胞数明显多于CD4阳性细胞数;B淋巴细胞相对较少,仅残存淋巴滤泡及周围散在的淋巴细胞为CD20、PAX5阳性;T淋巴细胞胞质中均可见到颗粒酶B、穿孔素和TIA1的表达;CD56阳性细胞极少、散在表达或几乎不表达;少数病例中个别细胞有少量、散在的EB病毒杂交信号。

淋巴坏死是什么病,有什么症状淋巴坏死想必大家对此病了解较少。

本次就和大家一起在下文中了解什么是淋巴坏死,及其相关症状。

一、什么是淋巴坏死淋巴坏死又叫做坏死性淋巴结炎、亚急性坏死性淋巴结炎以及菊池病等。

该病属于非肿瘤性淋巴结增大性疾病,为淋巴结反应性增生病变。

该病在国内报道较少,但在日本的报告率较高,有研究表明,此病占颈部淋巴结3%到9%。

多在青春期人群产生,多见女性,老年人群发生率较低。

目前,淋巴坏死的病因尚未有明确的定论,按照临床表现,该病在发病初期可见呼吸道感染史,白细胞降低以及淋巴细胞百分数增加和淋巴结表现为非化脓性炎症等。

此病采取抗生素治疗效果较差以及自限性特点,表示该病有一定的几率和急性病毒感染相关。

临床上较多的学者对多种病毒,例如腺病毒、微小病毒等施行研究。

初期多集中于病毒的血清学研究分析,后期则多在具有特异的分子生物学方法检测。

但目前无法表明EB病毒、HHV8病毒于此病中的关系。

Huh等对本病26例淋巴结组织进行了检测,在其中的8例中发现了KSHV/HHV8的DNA,似乎提示HHV8可能与本病的发展也有一定联系,但该研究中未用原位杂交明确有意义的病毒DNA阳性细胞数,因此也不能说明本病与病毒感染的直接关系。

由此可见病毒感染与本病的联系尚待进一步明确。

二、淋巴坏死的病因淋巴坏死细胞凋亡是最近几年组织学上的主要发现。

国外学者采取DNA末端标记法于淋巴坏死受累组织中发现细胞核DNA断裂的情况,该为凋亡的初期特征。

另有学者通过油镜发现受累组织中的确存在凋亡细胞典型形态学改变,例如核染色质凝聚和凋亡小体的产生等。

在病坏死区原位免疫组化分析中表达Fas和FasL存在较多组织细胞以及一些淋巴细胞中。

相关研究表明,CD8 细胞多表达Fas和FasL,然而CD4+表达较少,此病的累及以外组织以及反应性淋巴结增生组织中,Perforin、Fas以及FasL细胞均未见。

免疫组化表达bcl-2于该病累及区中呈现为降低,然而bax表达有明显增加。

坏死性淋巴结炎治疗的方法有哪些坏死性淋巴结炎是一种非肿瘤性淋巴结增大性疾病,尤其是青壮年,很容易受到这种疾病的影响,而且在发病之前,更多的时候是因为病毒感染所造成的,所以对这些疾病,我们一定要及时的发现,及时采取治疗措施,药物治疗必不可少,但是要科学的用药降低副作用。

★一、特性组织细胞增生性坏死性淋巴结炎又称坏死性淋巴结炎、病毒性淋巴结炎及亚急性淋巴结炎。

是一种非肿瘤性淋巴结增大性疾病,属淋巴结反应性增生病变。

本病多见于日本、中国等东方国家,西方国家甚为少见。

主要累及青壮年,女性略多于男性。

临床上呈亚急性经过,主要症状为持续高热,淋巴结肿大伴白细胞不升高或轻度下降,抗生素治疗无效,发病前常有病毒感染,多数情况下为一种温和的自限性疾病。

★二、症状体征1.多见于青年女性,以春夏发病较多,部分患者病前常有病毒感染史、咽峡炎史等。

2.发热 热型不一,可呈弛张热、低热或不规则热、最高可达39~40℃,亦可呈间歇性发热,部分患者体温可正常。

发热持续1~2周,个别患者可持续高热达1~2个月或更长,一般可自行消退。

3.淋巴结肿大 多位于颈部,亦可累及腋下、锁骨上、肺门、腹股沟等部位,活动,质地较软,起病急者常伴疼痛或压痛,局部无明显炎症表现。

淋巴结常随发热高低而增大或缩小。

这与淋巴瘤和恶组等血液系统恶性肿瘤的淋巴结肿大、质地韧或较硬,进行性增大而无压痛的特点不同。

4.皮疹 部分患者可出现皮疹,表现为荨麻疹、丘疹、多形红斑,往往为一过性,持续3~10天后消退。

5.肝脾肿大 30%左右的病例可见轻度肝大,50%的病人亦可呈一过性脾大,发热消退后即可恢复正常。

★三、用药治疗1.泼尼松(强的松)30~40mg/d。

2.转移因子10ml,1~2次/d,口服或0.1mg,每周1~2次,皮下注射;干扰素300万U,隔天1次,皮下注射。

3.无明显症状者可不治疗。

组织细胞坏死性淋巴结炎是什么病*导读:组织细胞坏死性淋巴结炎是什么病?亚急性淋巴结炎又称为组织细胞坏死性淋巴结炎,是一种以青壮年为主要发病群体,发病区域为东部的非肿瘤淋巴结增大性疾病。

发病前,病人会感染病毒,发病时,病人会出现间歇性发热、淋巴结肿大、皮疹的临床症状。

发热持续时间为1-2个月,丘疹持续时间为3-10天,淋巴结肿大在疾病痊愈前一直存在。

一旦出现症状,病人应及早治疗。

组织细胞坏死性淋巴炎的治疗方法有哪些?……组织细胞坏死性淋巴结炎是什么病?亚急性淋巴结炎又称为组织细胞坏死性淋巴结炎,是一种以青壮年为主要发病群体,发病区域为东部的非肿瘤淋巴结增大性疾病。

发病前,病人会感染病毒,发病时,病人会出现间歇性发热、淋巴结肿大、皮疹的临床症状。

发热持续时间为1-2个月,丘疹持续时间为3-10天,淋巴结肿大在疾病痊愈前一直存在。

一旦出现症状,病人应及早治疗。

组织细胞坏死性淋巴炎的治疗方法有哪些?*一、药物治疗组织细胞坏死性淋巴结炎是什么病?组织细胞坏死性淋巴炎是一种可用波尼松等药物治疗的疾病。

泼尼松具有抗炎抗过敏的作用,能抑制毒性物质形成,促进症状缓解,但具有一定的副作用。

若病人用量剂量过大,出现胸闷、气短、眼睑肿胀的不良反应,应减少用量;若病人长期用药,出现下肢浮肿、月经紊乱、肌无力的症状,应停止用药;若病人因用药不当而出现激动、不安等精神症状,应调整药物。

*二、去因治疗组织细胞坏死淋巴结炎多由急性病毒感染引起。

常见引起此病的病毒有疱疹病毒、腺病毒、微小病毒等。

因此,治疗疾病的药物为抗病毒药物。

只有将病毒杀灭,疾病才能在短时间内痊愈。

若非因病毒感染而发病,病人可根据自身病因采取合适的方法治疗。

若没有查找出病因,也无明显症状,病人可不采取任何方法治疗。

疾病会慢慢痊愈。

组织细胞坏死性淋巴结炎是什么病,相信大家已经知道。

如果大家还有相关疑问,欢迎咨询专业医院的医生,医生会根据多年的临床经验告知大家答案。

【病例分享】坏死性淋巴结炎病史:患者男,35岁,低热10天,热峰约37.8℃,轻微咳嗽,无痰,伴寒战,无盗汗,无头痛、咽痛,发热时伴轻微腰部酸痛,右侧颈部淋巴结可触及1*2cm肿大淋巴结,至当地诊所就诊,未行检查,口服感冒药及头孢效果不佳。

检查∶(超敏)C-反应蛋白11.88mg/L,嗜中性粒细胞百分比75.10%,淋巴细胞百分比17.80%,嗜酸性粒细胞百分比0.20%,淋巴细胞绝对数1.01x10/L,嗜酸性粒细胞绝对数0.01x10°/L,T-SPOT(人体对结核分枝杆菌特异性抗原的免疫反应)阴性。

体格检查:右侧颈部触及数个肿大淋巴结,触痛,余检(—)。

超声表现:右侧颈部III-IV区扫见多发肿大淋巴结,最大31*10mm,皮髓质分界清晰,皮质增厚,皮质回声均匀,淋巴门结构大多存在,部分淋巴门结构显示欠佳,淋巴结内探及单一来源丰富中央门型血流信号,淋巴结周围软组织回声增高。

动图1:右侧颈部扫见多发肿大淋巴结,皮质增厚,淋巴门结构存在。

动图2:右侧颈部肿大淋巴结内可见丰富中央门型血流信号。

动图3:左侧颈部II、III、IV区未见肿大淋巴结。

图1:肿大淋巴结皮质显著大于短径50%,但淋巴门结构存在,皮质回声均匀,未见明显液化及钙化,淋巴结周围组织回声增高(白箭头所指)。

动图4:使用16G穿刺针行组织学活检。

图2:HE:10X10镜检为条索状淋巴组织,局部可见大量的核碎片及单核样细胞增生,组织细胞聚集,考虑坏死性淋巴结炎。

讨论:组织细胞坏死性淋巴结炎(histiocytic necrotizing lymphadenitis,HNL)又称为菊池病(Kikuchi-Fujimotodisease,KFD),是一种相对罕见的、自限性良性淋巴结疾病,病因尚不明确,可能与细菌或病毒感染、自身免疫功能紊乱等因素有关。

本病临床表现多样且不典型,以不明原因发热和痛性浅表淋巴结肿大为主,大部分常见累及颈部,以Ⅱ区和V区多见,多为单侧受累,也可累及其他全身部位的淋巴结。

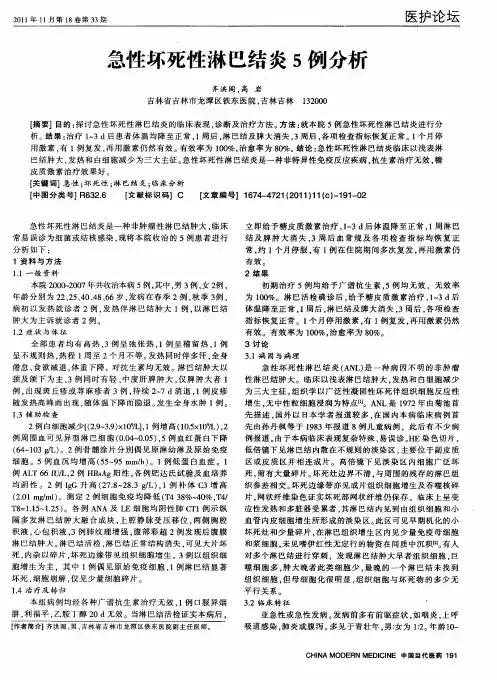

急性坏死性淋巴结炎5例分析目的:探讨急性坏死性淋巴结炎的临床表现,诊断及治疗方法。

方法:就本院5例急性坏死性淋巴结炎进行分析。

结果:治疗1~3 d后患者体温均降至正常,1周后,淋巴结及脾大消失,3周后,各项检查指标恢复正常。

1个月停用激素,有1例复发,再用激素仍然有效。

有效率为100%,治愈率为80%。

结论:急性坏死性淋巴结炎临床以浅表淋巴结肿大,发热和白细胞减少为三大主征。

急性坏死性淋巴结炎是一种非特异性免疫反应疾病,抗生素治疗无效,糖皮质激素治疗效果好。

标签:急性;坏死性;淋巴结炎;临床分析急性坏死性淋巴结炎是一种非肿瘤性淋巴结肿大,临床常易误诊为细菌或结核感染,现将本院收治的5例患者进行分析如下:1 资料与方法1.1 一般资料本院2000~2007年共收治本病5例,其中,男3例,女2例,年龄分别为22、25、40、48、66岁,发病在春季2例,秋季3例,病初以发热就诊者2例,发热伴淋巴结肿大1例,以淋巴结肿大为主诉就诊者2例。

1.2 症状与体征全部患者均有高热,3例呈弛张热,1例呈稽留热,1例呈不规则热,热程1周至2个月不等。

发热同时伴多汗,全身倦怠,食欲减退,体重下降。

对抗生素均无效。

淋巴结肿大以颈及颌下为主,3例同时有轻、中度肝脾肿大,仅脾肿大者1例,出现斑丘疹或荨麻疹者3例,持续2~7 d消退,1例皮疹随发热高峰而出现,随体温下降而隐退。

发生全身水肿1例。

1.3 辅助检查2例白细胞减少[(2.9~3.9)×109/L],1例增高(10.5×109/L),2例周围血可见异型淋巴细胞(0.04~0.05),5例血红蛋白下降(64~103 g/L)。

2例骨髓涂片分别偶见原淋幼淋及原始免疫细胞。

5例血沉均增高(55~95 mm/h)。

1例低蛋白血症。

1例ALT 66 IU/L,2例HBsAg阳性,各例肥达氏试验及血培养均阴性。

2例IgG升高(27.8~28.3 g/L),1例补体C3增高(2.01 mg/ml)。

组织细胞坏死性淋巴结炎[导读] 本文作者:宁青青组织细胞坏死性淋巴结炎一、概述组织细胞坏死性淋巴结炎(HNL)在1972年由日本学者Kikuchi和Fujimoto首次报导,也称为Kikuchi病,又称为亚急性淋巴结炎,是一种主要累及淋巴结的良性自限性疾病。

二、好发年龄本病多见于儿童及青壮年群体,近年来,该病发病率逐渐增高,尤以儿童最为显著。

本病虽呈全球性分布,但有一定的地域性,亚洲地区发病率相对较高,如我国、日本和些东南亚国家。

三、临床表现临床上以发热、局部淋巴结肿大为基本特征,其首发症状多见发热、淋巴结肿大,淋巴结肿大尤以颈部最为明显,也有部分患儿出现腋窝、腹股沟淋巴结肿大,淋巴结多压痛阳性。

四、实验室检查腹部B超或腹平片可见少数患儿肠系膜淋巴结肿大,少数患儿合并肝脾肿大。

实验室检查:①血常规主要呈现白细胞和(或)中性粒细胞百分数降低、淋巴细胞百分数及单核细胞百分比升高;②既往EB病毒感染病史,部分患儿生化常规可见转氨酶及乳酸脱氢酶升高。

五、病理从组织学特点上将HNL分为三种类型:(1) 增生型:病变区可见组织细胞增生,浆样单核细胞、免疫母细胞及小淋巴细胞等,其中可见散在的细胞核碎片,无明显的坏死及中性粒细胞浸润;(2) 坏死型:在增生型病变基础上可见大量的凝固性坏死,坏死区有较多的核碎片和组织细胞吞噬核碎片的现象;(3) 黄色瘤样型:病变区可见大量泡沫样组织细胞。

六、免疫组化CD163、MPO、CD68、CD123、颗粒酶B等阳性,CD20、PAX5、CD56阴性的免疫表达。

七、病例分享患者女性,36岁,颈部淋巴结肿大2月余,伴发热。

行颈部淋巴结切除活检术。

大体灰红结节一枚,大小约为3.3 cmx1.4cmx 1 cm,切面灰红实性,质软,包膜完整,对剖后全选活检。

镜下可见片状坏死灶(左上角),淋巴组织细胞破碎,细胞崩解,大量组织细胞吞噬核碎片。

八、鉴别诊断1.恶性淋巴瘤:国内外学者均提出本病有以下易误诊的原因:淋巴结病变的区域较大或较多病灶融合而表现为病变侵蚀淋巴结的大部分,淋巴窦消失或减少,淋巴细胞不成熟、细胞核不规则、变形而误判为T曲核细胞或裂核细胞,有大的免疫母细胞、浆样T淋巴细胞等多种细胞,并且核分裂象易见,加之临床表现为年轻患者持续发热伴颈部淋巴结肿大,抗炎治疗无效等从而导致误诊为T或B细胞淋巴瘤。

坏死性淋巴结炎的危害

一、坏死性淋巴结炎的危害二、坏死性淋巴结炎的护理三、坏死性淋巴结炎的饮食

坏死性淋巴结炎的危害1、坏死性淋巴结炎的危害

在人们生活中常有人在患感冒或其它感染后,颈部、耳后、腋下或腹股沟处可出现如玻璃球大小的结节,局部红肿压痛,按之坚硬,这就是患了淋巴结炎。

淋巴结炎若患者抵抗力较强,可无全身症状,不需治疗也可自愈,但是淋巴结炎如果不及时治疗的话后果可能很严重,可引起败血症,具体危害表现在以下几点:发热畏寒,引起发热,畏寒,精神萎靡烦躁不安;引起皮肤病,引起皮疹,猩红热,呕吐腹泻,甚至呕血;引起呼吸障碍,引起呼吸急促,心率加快,血压下降引起生命危险。

同时,淋巴炎感染加重发展成化脓后,侵入周围组织则出现炎性浸润块,皮肤充血、肿、硬,此时淋巴结与周围组织粘连,不能移动。

形成脓肿时,表面有明显压痛点,表面皮肤软化。

或在脓肿处用手指压迫可有明显的波动感。

这时可见高热、寒战、头痛、全身乏力、食欲减退,小儿可出现烦躁不安。

2、坏死性淋巴结炎的症状

2.1、多见于青年女性

部分患者病前常有病毒感染史、咽峡炎史等。

2.2、发热

热型不一,可呈弛张热、低热或不规则热、最高可达39~40℃,亦可呈间歇性发热,部分患者体温可正常。

发热持续1~2周,个别患者可持续高热达1~2个月或更长,一般可自行消退。

2.3、淋巴结肿大。