人教版必修一4.1 常见的地貌类型-喀斯特地貌

- 格式:pptx

- 大小:154.05 MB

- 文档页数:22

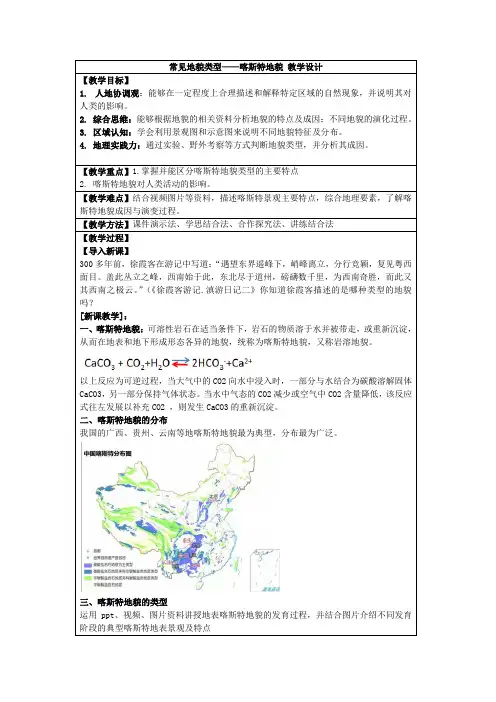

常见地貌类型——喀斯特地貌教学设计【教学目标】1. 区域认知:学会利用地形图、景观图等来说明喀斯特地貌特征及分布。

2. 综合思维:能够根据相关资料分析喀斯特地貌的特点及成因并描述喀斯特地貌的演化过程。

3. 人地协调观:能够在一定程度上合理描述和解释特定区域的自然特征,并说明其对人类的影响。

4. 地理实践力:通过实验、野外考察等方式判断地貌类型,并分析其成因。

【教学重点】1.掌握并能区分喀斯特地貌类型的主要特点。

2.喀斯特地貌对人类活动的影响。

【教学难点】1.结合视频图片等资料,描述喀斯特景观主要特点,综合地理要素,了解喀斯特地貌成因与演变过程。

2.分析喀斯特地貌对人类活动的影响。

【教学方法】课件演示法、学思结合法、合作探究法、讲练结合法【教学过程】【导入新课】介绍地貌概念和不同地貌后,展示人民币纸币20元,请同学们说一说纸币20元上的景观是哪里?[新课教学]:what—是哪种地貌?where—主要分布在我国哪些地区?how—对当地人们生产和生活有哪些影响?“这里的山,平地拔起,千姿百态;漓江的水,蜿蜒曲折,明洁如镜;山多有洞,洞幽景奇;洞中怪石,鬼斧神工,琳琅满目,于是形成了“山青、水秀、洞奇、石美”的“桂林四绝”,而自古就有“桂林山水甲天下”的美称。

”展示:喀斯特原为斯洛文尼亚西部与意大利交界处石灰岩高原的名称。

19世纪末,塞尔维亚地理学家茨维伊奇对该高原的石灰岩地貌进行研究,并命名为喀斯特。

我国地斯特地貌分布面积最大、发育最为典型类型最为齐全的国家,主要集中广西、贵州、云南等省份,贵州被称为岩溶王国。

天下名山何其多,唯有此处成峰林——徐霞客播放:航拍中国(贵州)片段1.概念:在适当条件下,可溶性岩石的物质溶于水并被带走,或重新沉淀,从而在地表和地下形成形态各异的地貌,称为喀斯特地貌。

我国亦称岩溶地貌。

2.喀斯特地貌形成的条件(影响喀斯特作用强弱的因素)3.分类:地表喀斯特地貌和地下喀斯特地貌地表喀斯特地貌主要有溶沟、洼地、峰林等。

第四章地貌第一节常见地貌类型常见的地貌类型:喀斯特地貌、河流地貌、风沙地貌、海岸地貌。

一、喀斯特地貌1、概念组成地壳的岩石有一部分是可溶性岩石,如石灰岩等,在适当条件下,这类岩石的物质溶于水并被带走,或重新沉淀,从而在地表和地下形成形态各异的地貌,统称为喀斯特地貌。

喀斯特作用的本质:含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀和沉积作用。

2、分布我国的广西、贵州、云南等地喀斯特地貌最为典型,分布最为广泛。

3、喀斯特地貌发育的条件喀斯特作用的进行主要取决于岩石的可溶性和水的溶蚀能力,岩石的可溶性越强,水的溶蚀能力越强,喀斯特作用越剧烈。

①云贵高原在地质时期是一片热带浅海,沉积作用形成石灰岩;②地壳抬升,海水退缩,形成了高原;③在流水的侵蚀(化学溶蚀)与沉积(化学沉积)作用下,云贵高原形成了众多喀斯特地貌。

5、喀斯特地貌类型及特征(1)地表喀斯特地貌类型图片地貌特征成因溶沟地表水沿岩石表面和裂隙流动过程中不断对岩石溶蚀和侵蚀,从而形成的石质沟槽,称为溶沟。

溶沟呈长条形或网格状,地面高低不平,崎岖难行。

流水的溶蚀作用洼地溶沟进一步发展,可形成面积较大的洼地。

有的洼地可达数平方千米,底部平坦,被称为坝子,为重要农业区。

峰丛在极厚的可溶性岩石区域,水流切割出连绵不绝的群峰,如果山与山之间基座相连,则被称为峰丛。

峰林当峰丛进一步溶蚀,基座被切开,山与山之间变得相对独立散布,则被称作峰林。

孤峰峰林进一步发展,岩溶地区孤立的石灰岩山峰称为孤峰,状若石笋,形态各异。

(2)地下喀斯特地貌 6、喀斯特地貌对人类的影响残丘地表山峰经长期溶蚀作用残留的低矮山丘。

类型图片地貌特征成因溶洞地下水溶蚀形成的地下洞穴,溶洞长数米到数百千米,常常呈层状分布 流水侵蚀(溶蚀)作用 地下暗河由地下水汇集,或地表水沿地下岩石裂隙渗入地下形成的地下河道石钟乳、石幔(或)石帘溶洞顶部向下发育的岩体,按形态不同可分为石钟乳、石幔或石帘。

石钟乳是悬挂在石灰岩洞穴顶部的由碳酸盐淀积形成的倒锥状堆积体,石帘是岩溶水沿洞壁或倾斜的洞顶向下沉淀成层状堆积,有弯曲的流纹,形如布幔。

【教学方法】课件演示法、学思结合法、合作探究法、讲练结合法【教学过程】【导入新课】300多年前,徐霞客在游记中写道:“遇望东界遥峰下,峭峰离立,分行竞颖,复见粤西面目。

盖此丛立之峰,西南始于此,东北尽于道州,磅礴数千里,为西南奇胜,而此又其西南之极云。

”(《徐霞客游记.滇游日记二》你知道徐霞客描述的是哪种类型的地貌吗?[新课教学]:一、喀斯特地貌:可溶性岩石在适当条件下,岩石的物质溶于水并被带走,或重新沉淀,从而在地表和地下形成形态各异的地貌,统称为喀斯特地貌,又称岩溶地貌。

以上反应为可逆过程,当大气中的CO2向水中浸入时,一部分与水结合为碳酸溶解固体CaCO3,另一部分保持气体状态。

当水中气态的CO2减少或空气中CO2含量降低,该反应式往左发展以补充CO2 ,则发生CaCO3的重新沉淀。

二、喀斯特地貌的分布我国的广西、贵州、云南等地喀斯特地貌最为典型,分布最为广泛。

三、喀斯特地貌的类型运用ppt、视频、图片资料讲授地表喀斯特地貌的发育过程,并结合图片介绍不同发育阶段的典型喀斯特地表景观及特点(1)地表喀斯特地貌图片:溶沟:首先大气降水在平坦岩石表面溶蚀出溶沟,引导学生结合图片说出其呈网格状、长条形,使地表高低不平。

溶蚀在不断进行,溶沟在不断加深,形成洼地。

有的洼地可达数平方千米,底部平坦,在广西、贵州等地被称为坝子,是当地重要的农耕区。

在极厚的可溶性岩石区域,水流切割出连绵不绝的群峰,如果山与山之间基座相连,则被称为峰丛。

底部微微相连或不相连,成群簇立,相对高差100-200米,这就是峰林。

大量山峰被溶蚀变矮、甚至消失,形成孤峰、残丘。

在图上看到的平坦的是溶蚀洼地,有的洼地可达数平方千米,底部平坦,在广西、贵州等地被称为坝子,是当地重要的农耕区。

过渡:水在地表进行着溶蚀,在地下也在同样进行。

(2)地下喀斯特地貌富含二氧化碳的水在地下、裂隙中流动时,将石灰岩溶解并随水带走,形成溶洞。

在溶洞内,含碳酸氢钙的水从洞顶往下滴,因水分蒸发和二氧化碳逸出,从水中析出的碳酸钙便在洞顶、洞壁和洞底发生沉积,形成多姿多彩的石钟乳、石笋,当石钟乳和石笋相连就形成石柱。

4.1常见地貌类型考点基础练考点一喀斯特地貌“桂林山水甲天下”是赞美桂林及其周边地区喀斯特山水风光的一句名言。

桂林山水北起兴安,南到阳朔,有100多千米的山水风光,是中国乃至世界罕见的喀斯特地貌区。

这里山奇水秀,风光绚丽,人们将其自然景观总结为“四绝”,即簪山、带水、幽洞、奇石。

据此完成下面小题。

1.“簪山”地貌类型指的是()A.石钟乳B.石笋 C.石芽 D.峰林2.地面喀斯特地貌的成因是()A.流水的搬运作用B.流水的冲积作用C.流水的溶蚀作用D.冰川的刨蚀作用3.典型的喀斯特淀积地貌形态有()A.石芽、漏斗、落水洞B.石钟乳、石笋、石柱C.天生桥、石林、洼地D.溶洞、地下河、峰丛【答案】1.D2.C3.B【解析】1.峰林是基部断续相连,群峰林立的石灰岩地区的地貌形态,“簪山”地貌类型是峰林,D正确;石钟乳和石笋是地下喀斯特地貌,一般分布在溶洞中,AB错;石芽指可溶性岩石表面沟壑状溶蚀部分和沟间突起部分,C错。

故选D。

2.地面喀斯特地貌主要有石芽→石林→峰林、峰从→孤峰→残丘,溶沟→洼地→溶蚀谷地,落水洞,成因是流水溶蚀作用;,C正确、ABD错。

故选C。

3.喀斯特地貌中的溶沟、洼地、峰丛、峰林、孤峰、残丘及地下暗河、溶洞是流水侵蚀作用形成的,而溶洞中的石钟乳、石幔或石帘、石笋、石柱等是流水的淀积作用形成的,B正确、ACD错。

故选B。

电望远镜(FAST),它建于贵州平塘县大窝凼,是喀斯特地貌所特有的一大片漏斗天坑群。

它就像一个天然的“巨碗”,刚好盛起望远镜如30个足球场面积大的巨型反射面。

下图为FAST景观图。

读图回答下列小题。

4.“中国天眼”选址大窝凼的主要原因是()A.基础稳定,地下水不易下渗B.环境优美,大气能见度好C.地形独特,开挖工程量小D.人口稠密,基础设施完善5.该地区喀斯特地貌()A.形成的最基本条件是可溶性岩石广布B.溶蚀作用形成的浑圆状石灰岩山峰成片分布形成石柱C.淀积作用形成从地面向上长高的堆积体是石钟乳D.不易形成水土流失,有利于农业发展【答案】4.C5.A【解析】4.由材料可知,“中国天眼”主要用于天文观测,选址大窝凼主要原因是该地是喀斯特地貌,多天坑、溶洞,地下水容易下渗,A错误;四周高,中间低的地形便于安置射电望远镜,建设工程量小,人烟稀少,电磁波干扰小,C正确,D错误;环境优美与“中国天眼”选址无关,B错误。