中国旅游景观美学 (1)

- 格式:doc

- 大小:364.00 KB

- 文档页数:7

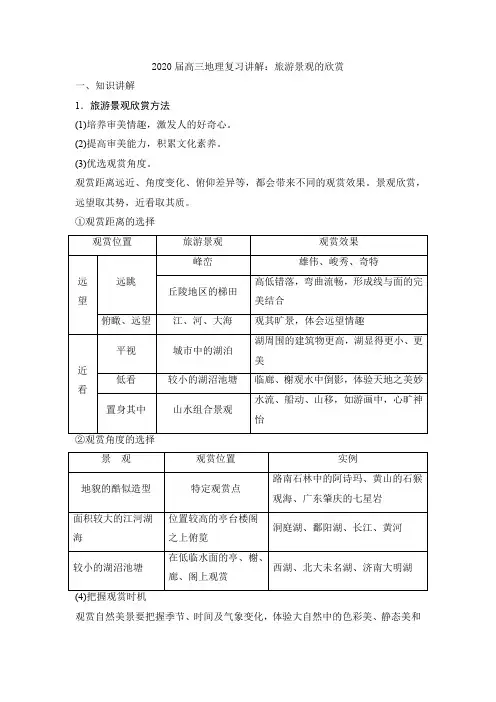

2020届高三地理复习讲解:旅游景观的欣赏一、知识讲解1.旅游景观欣赏方法(1)培养审美情趣,激发人的好奇心。

(2)提高审美能力,积累文化素养。

(3)优选观赏角度。

观赏距离远近、角度变化、俯仰差异等,都会带来不同的观赏效果。

景观欣赏,远望取其势,近看取其质。

①观赏距离的选择观赏自然美景要把握季节、时间及气象变化,体验大自然中的色彩美、静态美和动态美。

当然,观赏人文景观同样也要把握时机。

(6)领悟自然与人文的和谐综合感受发挥想象观赏旅游景观,要通过视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等综合感受,体会自然美自然景观的形象美,例如山的雄、奇、险、秀等,都是抽象的概念,需要通过想象才能感知移情于景, 情景交融登山涉水, 求质求真身在自然,志在自然。

欣赏景观的同时,情景交融,移情于景,情随景变欣赏自然景观,不仅要达到悦形、怡情的审美境界,还应追求精神上的升华。

炼意志,陶冶情操,净化心灵,理解天人和谐(1)中国名景欣赏③中国的园林我国南、北方园林对比(2)国外名景欣赏①亚洲名景:泰姬陵、吴哥窟、特洛伊考古遗址。

②非洲名胜:孟斐斯古城及金字塔、肯尼亚山国家公园。

③欧洲旅游景区⎩⎨⎧南部阳光明媚的地中海海岸中部阿尔卑斯山滑雪运动胜地希腊阿波罗神庙比利牛斯—珀杜山④美洲和大洋 洲旅游景区⎩⎨⎧美国科罗拉多大峡谷国家公园美国黄石国家公园南太平洋复活节岛国家公园澳大利亚大堡礁二、经典高考试题1.读图文材料,回答问题。

安徽省南部的黄山以奇松、怪石、云海等美景吸引了大量中外游客。

(1)游客怎样才能观赏到上图所示的黄山云海?请你提出两条建议。

(6分) (2)观景时,导游要求游客站在观景台上,除了方便观景,还有什么原因?(3分) 解析 第(1)题,旅游景观的欣赏从培养审美情趣、提高审美能力、优选欣赏角度、把握观赏时机等方面分析,结合云海景观特点应选择合适的观赏位置和时机欣赏。

第(2)题,观景台的选址应该是最佳观赏地点,从图中看观景台所处位置地势险要,因此导游要求游客站在观景台上观景是为了游客安全。

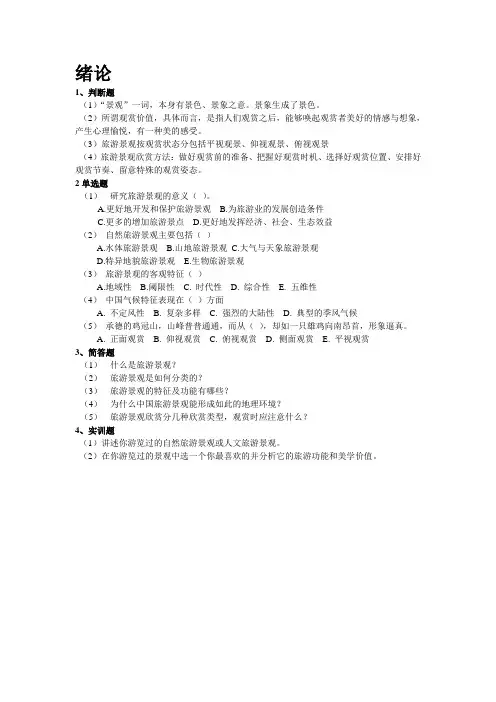

绪论1、判断题(1)“景观”一词,本身有景色、景象之意。

景象生成了景色。

(2)所谓观赏价值,具体而言,是指人们观赏之后,能够唤起观赏者美好的情感与想象,产生心理愉悦,有一种美的感受。

(3)旅游景观按观赏状态分包括平视观景、仰视观景、俯视观景(4)旅游景观欣赏方法:做好观赏前的准备、把握好观赏时机、选择好观赏位置、安排好观赏节奏、留意特殊的观赏姿态。

2单选题(1)研究旅游景观的意义()。

A.更好地开发和保护旅游景观B.为旅游业的发展创造条件C.更多的增加旅游景点D.更好地发挥经济、社会、生态效益(2)自然旅游景观主要包括()A.水体旅游景观B.山地旅游景观C.大气与天象旅游景观D.特异地貌旅游景观E.生物旅游景观(3)旅游景观的客观特征()A.地域性B.阈限性C. 时代性D. 综合性E. 五维性(4)中国气候特征表现在()方面A. 不定风性B. 复杂多样C. 强烈的大陆性D. 典型的季风气候(5)承德的鸡冠山,山峰普普通通,而从(),却如一只雄鸡向南昂首,形象逼真。

A. 正面观赏B. 仰视观赏C. 俯视观赏D. 侧面观赏E. 平视观赏3、简答题(1)什么是旅游景观?(2)旅游景观是如何分类的?(3)旅游景观的特征及功能有哪些?(4)为什么中国旅游景观能形成如此的地理环境?(5)旅游景观欣赏分几种欣赏类型,观赏时应注意什么?4、实训题(1)讲述你游览过的自然旅游景观或人文旅游景观。

(2)在你游览过的景观中选一个你最喜欢的并分析它的旅游功能和美学价值。

1、判断题(1)南镇会稽山、东镇沂山、北镇医巫闾山、中镇霍山,称为“四镇”。

(2)泰山是1978年被联合国教科文组织列为世界自然与文化双重遗产。

(3)截至到2005年7月,全球共有812处世界遗产地,分布于137个国家。

(4)五岳包括:鲁之泰山、湘之衡山、陕之恒山、豫之嵩山、晋之华山。

(5)恒山如行,泰山如坐,华山如立,嵩山如卧,惟有南岳独如跳(6)禅是武的精神本质,以禅如武,便可达到武术最高境界——武学大道。

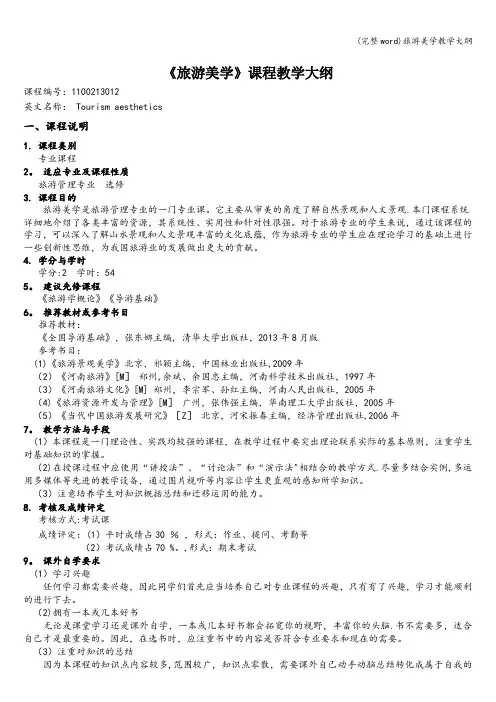

《旅游美学》课程教学大纲课程编号:1100213012英文名称: Tourism aesthetics一、课程说明1. 课程类别专业课程2。

适应专业及课程性质旅游管理专业选修3. 课程目的旅游美学是旅游管理专业的一门专业课。

它主要从审美的角度了解自然景观和人文景观.本门课程系统详细地介绍了各类丰富的资源,其系统性、实用性和针对性很强。

对于旅游专业的学生来说,通过该课程的学习,可以深入了解山水景观和人文景观丰富的文化底蕴,作为旅游专业的学生应在理论学习的基础上进行一些创新性思维,为我国旅游业的发展做出更大的贡献。

4. 学分与学时学分:2 学时:545。

建议先修课程《旅游学概论》《导游基础》6。

推荐教材或参考书目推荐教材:《全国导游基础》,张东娜主编, 清华大学出版社,2013年8月版参考书目:(1)《旅游景观美学》北京,祁颖主编,中国林业出版社,2009年(2)《河南旅游》[M]郑州,余斌、余国忠主编,河南科学技术出版社,1997年(3)《河南旅游文化》[M] 郑州,李宗军、孙红主编,河南人民出版社,2005年(4)《旅游资源开发与管理》[M]广州,张伟强主编,华南理工大学出版社,2005年(5)《当代中国旅游发展研究》[Z]北京,河宋振春主编,经济管理出版社,2006年7。

教学方法与手段(1)本课程是一门理论性、实践均较强的课程,在教学过程中要突出理论联系实际的基本原则,注重学生对基础知识的掌握。

(2)在授课过程中应使用“讲授法”、“讨论法”和“演示法"相结合的教学方式.尽量多结合实例,多运用多媒体等先进的教学设备,通过图片视听等内容让学生更直观的感知所学知识。

(3)注意培养学生对知识概括总结和迁移运用的能力。

8. 考核及成绩评定考核方式:考试课成绩评定:(1)平时成绩占30 %,形式:作业、提问、考勤等(2)考试成绩占70 %。

,形式:期末考试9。

课外自学要求(1)学习兴趣任何学习都需要兴趣,因此同学们首先应当培养自己对专业课程的兴趣,只有有了兴趣,学习才能顺利的进行下去。

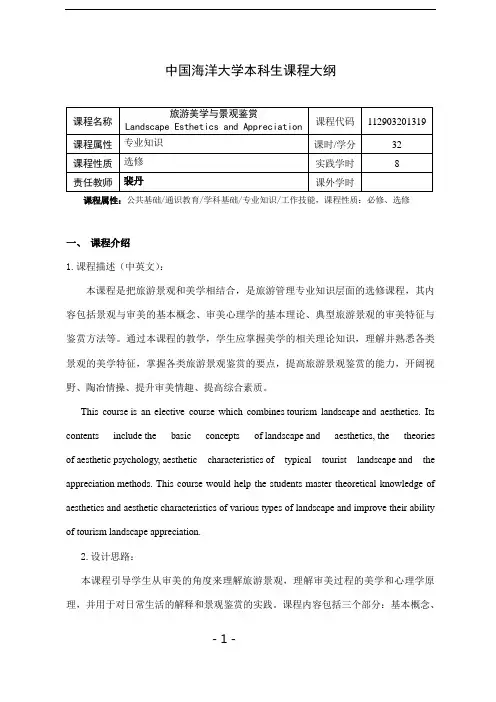

中国海洋大学本科生课程大纲课程属性:公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能,课程性质:必修、选修一、课程介绍1.课程描述(中英文):本课程是把旅游景观和美学相结合,是旅游管理专业知识层面的选修课程,其内容包括景观与审美的基本概念、审美心理学的基本理论、典型旅游景观的审美特征与鉴赏方法等。

通过本课程的教学,学生应掌握美学的相关理论知识,理解并熟悉各类景观的美学特征,掌握各类旅游景观鉴赏的要点,提高旅游景观鉴赏的能力,开阔视野、陶冶情操、提升审美情趣、提高综合素质。

This course is an elective course which combines tourism landscape and aesthetics. Its contents include the basic concepts of landscape and aesthetics, the theories of aesthetic psychology, aesthetic characteristics of typical tourist landscape and the appreciation methods. This course would help the students master theoretical knowledge of aesthetics and aesthetic characteristics of various types of landscape and improve their ability of tourism landscape appreciation.2.设计思路:本课程引导学生从审美的角度来理解旅游景观,理解审美过程的美学和心理学原理,并用于对日常生活的解释和景观鉴赏的实践。

课程内容包括三个部分:基本概念、- 1 -审美主体的审美心理、审美客体的美学特征及其鉴赏。

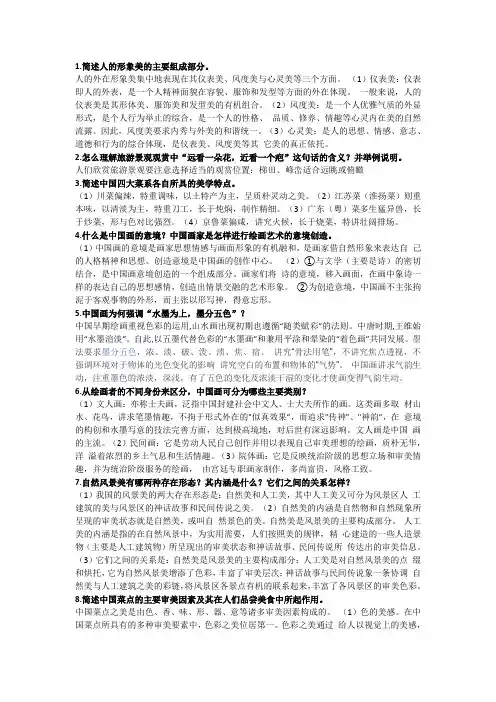

1.简述人的形象美的主要组成部分。

人的外在形象美集中地表现在其仪表美、风度美与心灵美等三个方面。

(1)仪表美:仪表即人的外表,是一个人精神面貌在容貌、服饰和发型等方面的外在体现。

一般来说,人的仪表美是其形体美、服饰美和发型美的有机组合。

(2)风度美:是一个人优雅气质的外显形式,是个人行为举止的综合,是一个人的性格、品质、修养、情趣等心灵内在美的自然流露。

因此,风度美要求内秀与外美的和谐统一。

(3)心灵美:是人的思想、情感、意志、道德和行为的综合体现,是仪表美、风度美等其它美的真正依托。

2.怎么理解旅游景观观赏中“远看一朵花,近看一个疤”这句话的含义?并举例说明。

人们欣赏旅游景观要注意选择适当的观赏位置:梯田、峰峦适合远眺或俯瞰3.简述中国四大菜系各自所具的美学特点。

(1)川菜偏辣,特重调味,以土特产为主,呈质朴灵动之美。

(2)江苏菜(淮扬菜)则重本味,以清淡为主,特重刀工,长于炖焖,制作精细。

(3)广东(粤)菜多生猛异兽,长于炒菜,形与色对比强烈。

(4)京鲁菜偏咸,讲究火候,长于烧菜,特讲壮阔排场。

4.什么是中国画的意境?中国画家是怎样进行绘画艺术的意境创造。

(1)中国画的意境是画家思想情感与画面形象的有机融和,是画家借自然形象来表达自己的人格精神和思想。

创造意境是中国画的创作中心。

(2)①与文学(主要是诗)的密切结合,是中国画意境创造的一个组成部分。

画家们将诗的意境,移入画面,在画中象诗一样的表达自己的思想感情,创造出情景交融的艺术形象。

②为创造意境,中国画不主张拘泥于客观事物的外形,而主张以形写神,得意忘形。

5.中国画为何强调“水墨为上,墨分五色”?中国早期绘画重视色彩的运用,山水画出现初期也遵循“随类赋彩”的法则。

中唐时期,王维始用“水墨渲淡”。

自此,以五墨代替色彩的“水墨画”和兼用平涂和晕染的“着色画”共同发展。

墨法要求墨分五色,浓、淡、破、泼、渍、焦、宿。

讲究“骨法用笔”,不讲究焦点透视,不强调环境对于物体的光色变化的影响讲究空白的布置和物体的“气势”。

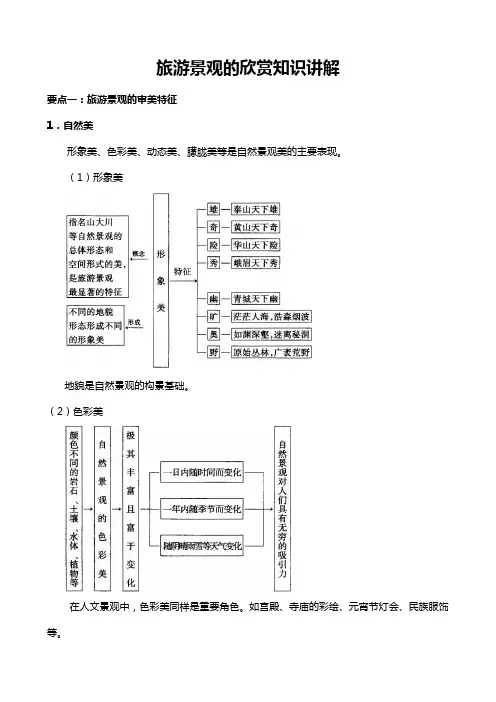

旅游景观的欣赏知识讲解要点一:旅游景观的审美特征1.自然美形象美、色彩美、动态美、朦胧美等是自然景观美的主要表现。

(1)形象美地貌是自然景观的构景基础。

(2)色彩美在人文景观中,色彩美同样是重要角色。

如宫殿、寺庙的彩绘、元宵节灯会、民族服饰等。

色彩在构景中起着非常重要的作用:随着季节变换,昼夜更替,阴晴雨雪、自然风物相映生辉,呈现出丰富奇幻的色彩;色彩最易影响人的情感而不同的色彩使人产生不同的感情与心理变化。

蓝色——宁静和满足;绿色——养目怡神,富有生命力;黄色——时尚进取,使人振作;红色——使人兴奋。

(3)动态美动与静是相对而言的,静中有动,动中有静。

山为水动,水回山转。

(4)朦胧美烟、雨、云、雾,以及晨曦、暮霭,都使自然景观呈现出朦胧美。

【典型例题】“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”体现的是自然景观的()A.形象美B.色彩美C.动态美D.朦胧美解析:形象美是指名山大川等自然景观的总体形态和空间形式的美;色彩美是指自然景观的色彩美感和色彩变化;动态美是指自然景观富有动感的美;朦胧美是指烟、雨、云、雾,以及晨曦、暮霭使自然景观表现出的一种若隐若现、烟雨迷蒙之美。

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”强调的是一种动感的美,属于动态美的范畴。

答案:C[说明](1)对于色彩美的理解,要从“丰富”和“富于变化”两个层面去展开理解。

“丰富”是对应不同地区、不同地理事物而言的;“富于变化”则侧重于一地在不同时间段内(如一日或季节等)的色彩展示。

(2)“朦胧美”呈现给游客的是一种不拘细节的整体的美。

2.人工美主要表现形式:古典园林美、古建筑和古遗迹美、民俗风情美、书画艺术和雕刻艺术美等。

(1)古典园林美古典园林主要是由山、水、花木、建筑(桥、亭、廊)四种基本要素组合而成的综合艺术品。

园内花草树木、奇峰怪石各有章法,亭台楼阁错落有致,使游人“不出城郭,而享山林之美”。

(2)古代建筑美古建筑种类和形式:主要有城池、宫殿、陵墓、寺院、楼阁、桥、塔、民居等。

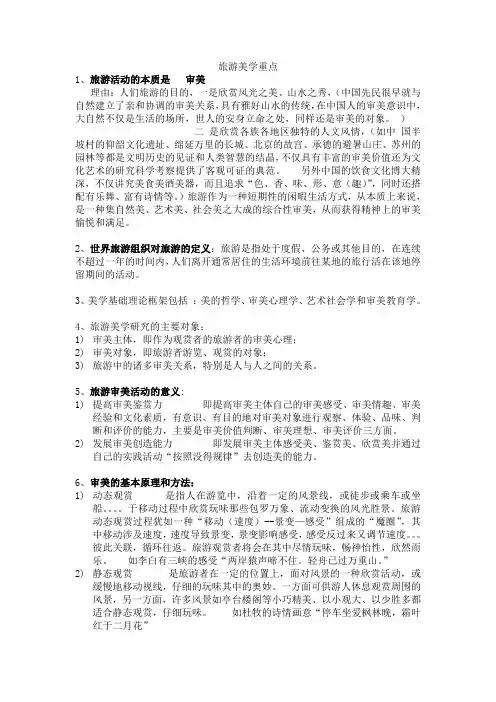

旅游美学重点1、旅游活动的本质是审美理由:人们旅游的目的,一是欣赏风光之美、山水之秀,(中国先民很早就与自然建立了亲和协调的审美关系,具有雅好山水的传统,在中国人的审美意识中,大自然不仅是生活的场所,世人的安身立命之处,同样还是审美的对象。

)二是欣赏各族各地区独特的人文风情,(如中国半坡村的仰韶文化遗址、绵延万里的长城、北京的故宫、承德的避暑山庄、苏州的园林等都是文明历史的见证和人类智慧的结晶,不仅具有丰富的审美价值还为文化艺术的研究科学考察提供了客观可证的典范。

另外中国的饮食文化博大精深,不仅讲究美食美酒美器,而且追求“色、香、味、形、意(趣)”,同时还搭配有乐舞、富有诗情等。

)旅游作为一种短期性的闲暇生活方式,从本质上来说,是一种集自然美、艺术美、社会美之大成的综合性审美,从而获得精神上的审美愉悦和满足。

2、世界旅游组织对旅游的定义:旅游是指处于度假、公务或其他目的,在连续不超过一年的时间内,人们离开通常居住的生活环境前往某地的旅行活在该地停留期间的活动。

3、美学基础理论框架包括:美的哲学、审美心理学、艺术社会学和审美教育学。

4、旅游美学研究的主要对象:1)审美主体,即作为观赏者的旅游者的审美心理;2)审美对象,即旅游者游览、观赏的对象;3)旅游中的诸多审美关系,特别是人与人之间的关系。

5、旅游审美活动的意义:1)提高审美鉴赏力即提高审美主体自己的审美感受、审美情趣、审美经验和文化素质,有意识、有目的地对审美对象进行观察、体验、品味、判断和评价的能力,主要是审美价值判断、审美理想、审美评价三方面。

2)发展审美创造能力即发展审美主体感受美、鉴赏美、欣赏美并通过自己的实践活动“按照没得规律”去创造美的能力。

6、审美的基本原理和方法:1)动态观赏是指人在游览中,沿着一定的风景线,或徒步或乘车或坐船。

于移动过程中欣赏玩味那些包罗万象、流动变换的风光胜景。

旅游动态观赏过程犹如一种“移动(速度)--景变—感受”组成的“魔圈”,其中移动涉及速度,速度导致景变,景变影响感受,感受反过来又调节速度。

旅游美学第一章建筑审美1、什么是旅游美学?旅游美学是研究在人类旅游活动中,旅游者(审美主体)对旅游景观(审美客体)的美学观赏、体验和评价,分析旅游中存在的各种审美关系,从中总结其规律性的一门新兴学科。

2、学习美学的现实意义对从业者而言,它让我们了解什么是美,什么是丑;让我们知道该怎样鉴赏旅游资源,从而引导游客进行审美,同时,更重要的使我们知道该怎样去创造美,创造什么样的美才能“得到游客的芳心”。

从消费者角度而言,学习旅游美学可以帮助和引导游客审美,让游客得到更多的美感,产生对旅游景点的极大的兴趣,以便形成最终的良性循环。

从经营者角度而言,学习旅游美学可以通过满足消费者的审美需求,从而为消费者创造出更多的美来;从而最终实现经营者的经济利益。

3、建筑的定义建筑是人们用石材,木材等建筑材料搭建的一种供人居住和使用的物体,如住宅,桥梁,体育馆等等。

广义上来讲,园林也是建筑的一部分。

4、实践践理性精神和宗教神灵精神实践理性精神是平面铺展和匀称且又是等级分明;土木材料和石质材料;装饰颜色(中国喜欢用原色,西方则追求迷乱、朦胧、神秘和惶惑)。

5、中国的抬梁式、穿斗式和干栏式6、中国古建筑的特征:完整的木构架体系、整齐而又灵活的整体布局、优美的艺术形象:(1)丰富多彩的建筑造型(2)绚丽而又雅淡的色彩3)精美的雕刻装饰7、开间的定义:四根柱子围成的空间称间,是中国古建筑空间组合的基本单元。

建筑物迎面间数称开间或面阔.建筑物的纵深间数为进深。

一般都为单数。

最高级为开间九间,进深五间;北京故宫太和殿,北京太庙大殿开间为十一间。

8、牌坊牌坊,是封建社会为表彰功勋、科第、德政以及忠孝节义所立的建筑物。

也有一些宫观寺庙以牌坊作为山门的,还有的是用来标明地名的。

又名牌楼,为门洞式纪念性建筑物,宣扬封建礼教,标榜功德。

牌坊也是祠堂的附属建筑物,昭示家族先人的高尚美德和丰功伟绩,兼有祭祖的功能9、华表古代宫殿、陵墓等大型建筑物前面做装饰用的巨大石柱,是中国一种传统的建筑形式。

第一编旅游与美第一章美学理论与旅游第一节美学的基本概念与范畴一、美学的基本概念美学是年轻而又古老的学术。

审美意识和审美思想是古老的,但作为一门学科是年轻的。

仰文化时期,陶土上出现纹饰,但从对具体的美的事物的欣赏,到凝聚为一种较为抽象的美的观念,经历了一个漫长的发展过程。

标志着这一演变过程重要成果是语言和文字中出现“美”。

东汉许慎:“美,甘也”。

徐铉:“羊大则美,故从大”。

现代有的研究认为:“美”就是以羊头和羊角为装饰的人。

古代巫师化装跳舞的象形字。

美的本义从事物的众多涵义中显示出外观形式的美。

孔子的“尽美矣,又尽善也”,“尽美矣,未尽善也”;子“食必常饱,然后求美”的论述,老庄提出的美关系的相对论学说,均显示了中国古代思想家在审美活动的许多方面取得的一系列成就。

但尽管我国先秦诸子关于美的问题的论述,没有独立构成一门完整的深科。

一直到18世纪,当时哲学和自然科学的推动,美学发展进入了新的阶段。

1750年,德国哲学家鲍姆加登的美学专著“美学”具有划时代意义,经过康德,格尔等人的努力,形成严密的理论形态。

1858年出版的《新亚美利加百科全书》:“美学是研究自然和艺术中美的科学”。

美学是研究美,美感和艺术的一般规律的学科。

西方美学理论:近两百年形成的新型学科,长期隶属哲学,与伦理学、心理学关系密切。

二、西方美学根据研究对象与方法分类(一)、本体论美学:研究美的本质,美的规律。

美学研究中许多分歧,不同学派的形成,主要原因是对美的本质存在不同的理解。

美的本质的学说影响较大的主要有:“美在形式”,“美在理念”,“美在生活”,“美在典型”、“美的主观”。

古希腊毕达格拉斯学派“美在形式”,认为事物形式表现出来的均衡、对称、比例、和谐有关,甚至认为立体图形中最美是球形,平面是圆形。

柏拉图:“美在理念”,黑格尔完善了“美在理念”,提出“美是感性的显现”。

但美的本质问题一担解决,可能美也就不复存在了。

(二)、认识论美学:研究审美活动中的审美经验,人的审美活动中的审美规律。

常州春秋淹城乐园审美要素分析一、春秋淹城概况淹城遗址位于江苏省常州市武进区中心城区湖塘镇大坝行政村,占地一千亩,考古确认为春秋时期所筑。

淹城古称“奄”国,建于春秋晚期,距今有2500余年的历史,学界较权威的说法为古奄国是由山东曲阜一支殷商后裔来此建立,后水源充分,地方县志改为“淹” 。

淹城的神秘,在于其独特的三城三河相套式的建筑形制,这在我国乃至世界也是绝无仅有的。

这个春秋时代的王城,吸引着大量游人前去探古寻幽。

淹城春秋乐园是一个从春秋时期政治、军事、文化等元素取材,以情景体验的形式,设置春秋文化意境下的静态观赏型项目、互动演艺性项目和体验游乐式项目相结合的大型主题梦幻乐园。

以春秋文化为纽带,再现历史人文景观,全方位演绎春秋故事。

春秋乐园分别由入口服务区、诸子百家园、春秋文化演艺区、春秋主题体验区以及春秋民俗文化区等五大板块构成。

大胆采用现代技术装备,展示春秋文化,增加游客的参与性、互动性和娱乐性,项目创意在国内旅游界创下多项第一。

如春秋乐园的青铜饕餮艺术大门,长88米、高23米,总耗600余吨青铜,无论是造型的艺术美感,还是体量的恢宏气势,都堪称国内旅游景区第一门。

再如诸子百家园集中展现儒、道、法、墨等“春秋十二大家”的思想精髓和文化成就。

以千古文化为基调,通过多种表现手法诠释了春秋时期最具代表性的流派,展现了诸子百家的文化符号。

古老的春秋文化和现代的游乐设施在此得到了完美而有机的融合,游客在尽情的游玩过程中,既能享受到游乐项目带来的欢乐和刺激,更能品味出春秋历史文化浓郁厚重的韵味。

二、春秋淹城文化气息春秋淹城旅游区以春秋文化为主题,为来自五湖四海的宾客提供多样化的旅游消费选择,她正逐步在全国乃至世界打响春秋文化梦幻之城的核心品牌。

一个以创意突围的春秋文化产业园区,正依托旅游休闲的核心平台,从中国东部起飞,见证中国文化产业勃兴的无限未来!常州淹城春秋乐园依托其原始的地形地貌,充分利用古淹城遗址的三城三河这一独特的旅游资源,为游客开辟了一条全新的水上旅游项目。

中国旅游景观美学题目中国古代园林中水之审美姓名江传韵学号*********院、系外语学院专业旅游英语中国园林中水之审美摘要:中国园林与欧洲园林、阿拉伯园林并称世界三大风格的园林。

中国园林历史悠久,深受佛教接近自然的影响,注重假山、池水、楼台亭阁的象征意义,文人士大夫追求的园林美不只是单纯的物质空间形态的创造,更重要的是注重由景观引发的情思神韵。

特别是园林中的“水”,以小,流动的水流表现幽深、空灵的审美意趣,具有独特的审美价值。

关键词:自然意趣;想象与联想;宗教情结;人格化世界上最有代表性的园林建筑,以欧洲园林、阿拉伯园林和中国园林三种风格最为著名。

中国园林的建造历史悠久,“掇山理水”是园林艺术中必不可少、极富魅力的。

古人把水称作是园林中的“血液”。

郭熙《林泉高致·山水训》说:“山以水为血脉,以草木为毛发,以烟云为神彩。

故山得水而活,得草木而华,得烟云而秀媚。

水以山为面,以亭榭为眉目,以渔钓为精神,帮水得山而媚,得亭榭而明快,得渔钓而旷落。

此山水之布置也”。

笪重光《画筌》亦云:“山本静水流则动,石本顽水流则灵”。

这些话虽然是画论,同样也适用于造园。

计成在园冶·相地中说:“筑贵从水面,立基先究源头,疏源之去由,察水之来历”,可见水之重要性。

水景在我国古典园林中占据着重要地位,有着“无园不水”之“山贵有脉,水贵有源”,只有脉源贯通,才能全园生动。

园林中的水景有:湖海、池沼、溪涧、井泉、渊潭、瀑布等。

早在三干多年前的周代,水就成为我国园林游乐的主要内容,大规模的模山范水活动至秦始皇、汉武帝时达到了高潮。

《秦记》云:“始皇都长安,引渭水为池,筑为蓬、瀛”。

《汉书·郊祀志载:“其北治大池,渐台高二十余丈,名日泰液,池中有蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁,象海中神山龟鱼之属。

”秦始皇、汉武帝因迷信神仙方术向往海上仙山而创建的“一池三山”的山水格局,最终成为后世帝王宫苑“掇山理水”的范本。

水蕴含着深刻的哲理和想象,是园林中最富有生气的因素。

园林无水则不活,无论走进哪个园林,人们只有看到水,才会真正体会到园林之美。

有水,园林就更有生机;有水,园林就更显意境。

园林中的水寄托着我国古圣先贤的思想,也启发陶冶着我们后来者的心智,水是中国古典园林的灵魂。

一般来说,园林中的“水”的审美意趣体现在:1 自然意趣中国古典园林中的山水必不可少。

山可以是假山,但水却一定是真水。

水体构筑形态主要模仿大自然,是一种实质性的自然景色,所观赏的是实实在在的自然。

“崇尚自然,师法自然”是中国园林所遵循的原则,中国园林把建筑、山水、植物有机地融为一体,模拟大自然中的美景,加工提炼,创造出与自然环境协调共生、天人合一的艺术境界。

苏州沧浪亭的楹联“清风明月本无价,近水远山俱有情”的诗句,就表现出园主视己与自然浑同一体的闲适之情。

“水随山转,山因水活”,山水相依,相得益彰。

水色在景中起到点色的作用,又不乏增添灵性的价值。

水色又是最富于变化的、捉摸不定的,宽阔的水面反映着天光云影,水中之影加强和扩大了园林空间的景致,“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

”产生出亦真亦幻的虚实之美,水天一色,天地融合。

古人云:“水性至柔,是瀑必劲”、“水性至动,是潭必静”。

水,刚柔相济、动静结合。

静水如明镜,体现柔美;瀑水似白练,显示力量。

“何必钟与竹,山水有清音”,水的音响美又丰富了人们的听觉。

水在流动过程中,水与山石、河岸、植物等产生摩擦,发出各种音响如天籁一般,为园林增添了无穷意境。

无锡寄畅园的“八音涧”,引无锡惠山泉水,由山的腹地经过曲折的溪流进入寄畅园,沿着这条溪流,使水由石上跌落于道中,产生叮叮咚咚不同的回响声,时而清浅低唱,时而婉转回环,恰如天然的琴曲。

“卧石听泉”为古代文人雅土所喜,“清泉石上流”,叮咚的水流声清脆悦耳;俞伯牙创作的名曲高山流水,今天听众仍能在古筝的抑扬顿挫中感受到自然山水的音响美。

天地之美,尽在水中。

水以其不同的形态存在于园林之中。

万物之色,水色最淡,却能反映出形形色色的景物,也最富于色的变化。

庄子》日:“静则明,明则虚,虚则无,无则无为而无不为。

”水的无形无色正是“虚”的象征。

静水如一面明镜,看似虚无,却涵养着四周的美景,其周边的建筑、山石、树木乃至天空都被水含映在其中,使得人们的视线无限延伸,无形中扩大了空间,体现出水的深沉含蓄,映射出园林意境。

2 想象与联想中国园林理水采用的是自然真水,而水是中国园林中重要的构成要素,具有其它山石、建筑、花木等形象固定的景观所没有的特殊魅力。

所以,中国园林中的水体构筑形态主要模仿大自然,以小见大,体现出“一勺则江湖万里”的写意原则,以一勺代水而微缩自然于有限的景致中。

利用联想的方法,由此及彼,使想象愈来愈丰富,从而收到言有尽而意无穷的效果。

因此,园林中的水体形态万千,湖、池、潭、湾、瀑、溪、渠、涧等应有尽有;使无形无色的水根据不同的组景需要,呈现出不同的景观:如平静的池水如一面明镜,涵养着四周的美景;从山脚缓缓流出的溪水晶莹明澈;假山上的瀑布倾泻而下如白龙飞下;从泉眼无声无息涌出的水素净清辉……在北海北岸有一组佛寺建筑,台顶有乾佑阁,被形容为“倒影入水,波光荡漾,如入水晶宫阙”,正是利用自然的水面而创造的一种水中仙境的形象。

传统园林的理水,是对自然山水特征的概括、提炼和再现。

汉武帝时建立建章宫太液池就有象征神山的一池三山景观,并一直沿袭至今成为中国园林理水的一种典型模式,这种象征手法是对自然摹写的一种升华。

今天,在较大的皇家园林中,如北京颐和园、承德避暑山庄、杭4'1怕西湖等均可见到。

在汉代上林苑昆明池中,立有石人,塑造相对而立的牛郎织女形象,其中间的池水,就象征着天河。

魏晋南北朝时期,北齐建仙都苑,苑中堆有五座山,象征五岳,在五岳中间引水象征中国的长江、黄河、淮河、济水四条河流。

古典园林中水千姿百态,与水相连的则是鱼、鸟、荷花等。

人们最喜欢“出淤泥而不染”的荷花,高洁灿烂,即使荷叶凋零,也可以使人联想到“留得残荷听雨声”,体会一种孤寂、清凉的心境。

自然界丰富多彩的水体是客观存在的物质,通过欣赏者想象和联想,在心中产生诗情画意,可以使水景出神入化,提升到更高的艺术境界,表现出一种掩映不住的神韵。

展开想象和联想,可以无限扩展园林的意境空间 .3 宗教情结中国园林在长期的发展中,深受佛教道教的影响。

佛教讲究空静,他们认为人的肉体要与自然合为一体,从自然中吸取悟的养分,才能渐渐获得心灵的最终解放,才能“领悟”出世间的真正佛法。

因此,只有接近自然、观察自然、学习和欣赏自然万物才能渐渐理解生命的意义——佛法的正确方式。

由此,中国人探索自然美的办法是通过对自然仔细的观察和深刻的感悟冥想而找寻其必然性。

也就是说,要看到事物之间的联系,了解自然法则的统一性和置身于自然之中找到“感觉的归宿”,才能真正地“品悟”到佛境。

佛境实质上就是心境。

在佛境濡染下,文人士大夫追求的园林美不只是单纯的物质空间形态的创造,更重要的是注重由景观引发的情思神韵。

情为主,景为客,情景相融,相辅相生,构成园林及理水艺术的原质要素。

白居易履道里宅院、庐山草堂、苏轼雪堂、狮子林、沧浪亭皆与其有关。

中国园林深受儒家入世思想的影响,园林建筑和水景的可居可用与可游是同样重要的。

如颐和园中昆明湖的改造,有一重要作用就是水利灌溉;又如杭州西湖的三潭映月,在疏浚湖底的同时也不失为一美景。

这些都体现了中国园林及水景既是修身齐家之地,也是治国乎天下之所。

由于儒家思想偏重于解决人与人之间的社会关系,故中国园林及其理水艺术的儒化倾向人性,即人的需求为主,满足人的居、住、游。

唐诗人张继《枫桥夜泊》:“月落乌啼满天,江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”。

诗中描绘苏州寒山寺环境与秋夜气氛之千古绝唱,虚空的禅境应对着人世间的烦恼,使人“渐悟佛心”。

米芾曾在镇江鹤林寺提“城市山林”匾额,描写闹中取静之神邃。

有古竹园,相传苏轼在此种竹而得名,寺内爱莲池是周敦颐栽莲之地。

园林艺术的创造,使士大夫们既可出“隐居於城市山水林间,修心养性”,又可以入世,进行社交往来。

融通了“出”与“入”,“兼济”与“独善”的人生哲学和生活方式。

白居易的“人间有闲地,何必隐林丘”,道破了这种佛意的人生情趣与文人园林兴起的精神联系。

4 人格化意趣我国古典园林中特别重视寓义于物,以物比德。

常把具体的事物与人的品性连在一起,把作为审美对象的自然景物看作是品德美、精神美和人格美的一种象征,如松、竹、梅等等。

在古人崇尚心灵完美的修养中,不争名利、与人为善、正直无私是对水的品德的最好诠释。

老子日:“上善若水,水利万物而不争”。

他认为有品行高洁的人,就像水那样,无处不在,总是滋润着万物,默默奉献,顺其自然而不与人争。

苏州历史最悠久的沧浪亭,仅从“沧浪亭”的园名就使人联想到屈原的名句:“世人皆浊我独清,世人皆醉我独醒”,同时也联想到渔夫的“沧浪之水清兮濯吾缨,沧浪之水浊兮濯吾足”,君子处世,遇治则仕,遇乱则隐。

用水清濯缨比喻明世则仕,用水浊濯足比喻昏世则隐,意思是劝屈原大夫随波逐流,不必过于执着,体现了园主卓尔不群的高洁意识。

在古人对人的修养评价中,谦和是非常重要的美德。

这一观点也用在了古典园林中。

常有许多建筑临水而建,为突出建筑的地位,大多是前部架空挑出水上,水好像是从建筑下方流出,显得含蓄深幽。

这些艺术手法,暗含着水的谦和处下,从不彰显自己,作建筑等物的陪衬。

古人认为这是水之“德”。

“智者乐水,仁者乐山。

”孔子对于水的评价很高,把自然美与人的道德品质联系在一起。

认为水无私给予万物,能“不清以人,鲜洁以出”,洗净污浊,与人为善;水至量必平,说平静的水面最公平、正直,是公平的体现。

参考文献:[1]周维权.中国古典园林史[M].北京:清华大学出版社,2004.[2]彭一刚.中国古典园林分析[h1].北京:中国建筑工业出版社1986.[3]吴家骅.景观形态学[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.[4]陈从周.中国园林鉴赏词典[M].上海:华东师范大学出版社200】一。