PON网络规划设计总体技术要求

- 格式:doc

- 大小:13.79 MB

- 文档页数:45

中国电信〔2010〕204号关于印发《中国电信GPON设备技术要求(V1.2)》的通知集团公司各省级分公司,股份公司并转各省级分公司 :为满足宽带接入网发展的需要,保证GPON设备的规范性,集团公司制定了《中国电信GPON设备技术要求(V1.2)》,现印发你们,请遵照执行。

二○一○年四月十二日中国电信集团公司 发布保密等级:公开发放目 录前言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 缩略语 (2)4 GPON系统参考模型 (4)5 业务类型和设备类型 (4)5.1 业务类型 (4)5.2 设备类型 (4)6 GPON协议要求 (7)6.1 GPON系统协议参考模型 (7)6.2 PMD子层 (8)6.3 TC子层 (8)6.4 OMCI子层 (8)6.5 时钟要求 (8)7 网络侧和用户侧接口要求 (9)7.1 OLT网络侧接口(SNI)要求 (9)7.2 ONU用户侧接口(UNI)要求 (9)8 以太网功能要求 (10)8.1 以太网基本功能 (10)8.2 VLAN功能 (12)8.3 VLAN Stacking功能 (16)9 动态带宽分配功能(DBA) (16)9.1 DBA总体要求 (17)9.2 OLT的DBA功能要求 (17)9.3 ONU的DBA功能要求 (17)10 多业务QoS机制 (17)10.1 多业务QoS总体要求 (17)10.2 业务等级协定(SLA) (17)10.3 业务流分类功能 (17)10.4 优先级标记 (18)10.5 优先级队列机制 (19)10.6 流限速 (19)10.7 优先级调度 (20)10.8 缓存管理 (20)11 安全性 (20)11.1 PON接口数据安全 (20)11.2 MAC地址数量限制 (21)11.3 过滤和抑制 (21)I11.4 用户认证及用户接入线路(接口)标识 (21)11.5 其他安全功能 (21)12 组播功能 (22)12.1 组播实现方式 (22)12.2 组播机制和协议要求 (22)12.3 分布式IGMP/MLD方式功能要求 (22)12.4 可控组播功能要求 (25)12.5 组播性能要求 (27)13 系统保护 (27)13.1 设备主控板1+1冗余保护 (27)13.2 OLT上联口双归属保护 (28)13.3 配置恢复功能 (28)13.4 电源冗余保护功能 (28)13.5 光链路保护倒换功能 (28)14 光链路测量和诊断功能 (32)14.1 总体要求 (33)14.2 OLT光收发机参数测量 (33)14.3 ONU的光收发机参数测量 (33)15 语音业务要求 (34)16 TDM业务要求 (34)17 时间同步功能 (35)17.1 GPON时间同步机制 (35)17.2 设备的时钟时间同步功能要求 (35)18 业务承载性能指标要求 (35)18.1 以太网/IP业务性能指标要求 (35)18.2 语音业务性能指标要求 (36)18.3 电路仿真方式的n×64Kbit/s数字连接及E1通道的性能指标 (36)18.4 时钟与时间同步性能指标要求 (37)19 操作管理维护要求 (37)19.1 总体要求 (37)19.2 网元管理系统(EMS)要求 (38)19.3 ONU的远程管理功能 (50)19.4 ONU本地管理要求 (58)20 ONU硬件要求 (59)20.1 指示灯要求 (59)20.2 开关与按钮 (60)20.3 设备标签 (61)21 其它要求 (61)21.1 环境要求 (61)21.2 电源要求 (61)21.3 设备节能要求 (62)21.4 电气安全要求 (62)附 录 A ONU电源要求(暂定) (64)IIA.1 SFU电源要求 (64)A.2 MDU电源要求 (67)III前 言本标准是以ITU-T G.984和我国通信行业标准《接入网技术要求——吉比特无源光网络(GPON)》为基础,对企业标准前期相关版本修订完善后形成的。

SingleFAN 解决方案10G GPON 网络规划设计指导书文档版本05发布日期2016-01-22华为技术有限公司版权所有 ? 华为技术有限公司 2016。

保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。

除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。

除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编:518129 网址:客户服务邮箱:客户服务电话:18关于本文档读者对象本文档主要介绍10G GPON设备和硬件选择原则、分光比选择、ODN规划原则、VLAN规划说明。

本文档只适用于华为工程师,不直接交付客户。

修改记录修改记录累积了每次文档更新的说明。

最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本05 (2016-01-22)配套SingleFAN V1R16C00进行刷新。

同时合入规划注意事项。

文档版本04 (2014-05-12)配套SingleFAN V1R15C00进行刷新。

文档版本03 (2013-12-25)配套SingleFAN V1R13C00进行刷新。

文档版本02 (2013-03-20)配套SingleFANV1R12进行刷新。

文档版本01 (2012-07-30)配套SingleFANV1R11输出第一个版本目录硬件与业务选择原则1.1 版本选择推荐使用OLT MA5600T V800R016C00、MA5800 V100R016C00以及MxU V800R016C00、ONT V300R016C00配套支持10G GPON。

前言《接入网技术要求——吉比特的无源光网络(GPON)》是无源光网络(PON)系列标准之一,该标准系列还包括下列标准:——YD/T 1077-2000《接入网技术要求——窄带无源光网络(PON)》——YD/T 1090-2000《接入网技术要求——基于ATM的无源光网络(A-PON)》——YD/T 1250-2003《接入网设备测试方法——基于ATM的无源光网络(A-PON)》――YD/T 1475-2006《接入网技术要求——基于以太网的无源光网络(EPON)》——YD/T xxxx-xxxx《接入网设备测试方法——基于以太网的无源光网络(EPON)》随着技术的发展,还将制定后续的相关标准。

《接入网技术要求——吉比特的无源光网络(GPON)》分为四个部分:——第1部分:总体要求——第2部分:物理媒质相关(PMD)层要求——第3部分:传输汇聚(TC)层要求——第4部分:ONT管理控制接口(OMCI)要求本部分为《接入网技术要求——吉比特的无源光网络(GPON)》的第3部分。

本部分和ITU-T G.984.3 吉比特无源光网络(GPON):传输汇聚层规范的主要差异如下:-本部分规定的GPON系统TC层仅支持GEM模式;-附录A、附录B和附录C为规范性附录;-本部分采用完全不同的章节结构。

本部分中的附录A、附录B和附录C为规范性附录。

本部分由中国通信标准化协会提出并归口。

本部分起草单位:信息产业部电信研究院上海贝尔阿尔卡特股份有限公司华为技术有限公司中兴通讯股份有限公司武汉邮电科学研究院UT斯达康(重庆)通讯有限公司北京西门子通信网络有限公司本部分主要起草人:陈洁敖立刘谦党梅梅程强赵苹葛坚李云洁齐江周惠琴黄伟何岩陆伟接入网技术要求——吉比特的无源光网络(GPON)第3部分:传输汇聚(TC)子层要求1 范围本部分规定了吉比特无源光网络(GPON)系统的传输汇聚(TC)层协议、核心功能、帧结构、交互消息定义、激活方式、告警、安全和差错控制等要求。

PON专线解决方案目录一、项目背景与目标 (2)1. 项目背景介绍 (3)2. 目标及需求说明 (4)二、PON技术原理及优势分析 (5)1. PON技术简介 (7)1.1 定义及发展历程 (8)1.2 主要技术特点 (9)2. PON技术优势分析 (10)2.1 高速传输能力 (11)2.2 灵活的网络拓扑结构 (12)2.3 优秀的网络安全性能 (13)三、PON专线解决方案设计 (14)1. 整体架构设计思路 (16)2. 硬件设备选型与配置方案 (17)3. 软件系统配置及功能实现 (18)四、PON专线解决方案实施流程 (19)1. 实施前准备工作 (19)2. 设备安装与调试过程 (21)3. 系统测试与验收标准 (22)4. 用户培训及后期维护支持 (23)五、性能评价与测试分析 (24)1. 性能评价指标体系建立 (25)2. 测试方法及步骤描述 (26)3. 测试数据记录与分析报告 (27)六、风险分析及应对措施 (29)1. 项目实施过程中可能遇到的风险 (30)2. 风险评估及应对措施制定 (31)七、投资与成本分析 (32)1. 项目投资规模及构成 (33)2. 成本效益分析 (34)3. 回报预测及收益评估方法 (35)一、项目背景与目标随着信息技术的快速发展,企业对网络质量和服务质量的要求越来越高。

在这种背景下,PON专线作为一种新型的接入网络技术,因其高带宽、高可靠性和灵活性的优势,得到了广泛的应用和推广。

本项目旨在解决企业在网络接入方面的需求,为企业提供更加稳定、高效的网络服务。

当前网络环境复杂多变,企业面临着网络安全、数据传输质量等方面的挑战,需要一种高效、稳定的网络接入方案;PON专线技术以其独特的优势,如高带宽、低损耗、灵活接入等,成为企业网络接入的重要选择;随着企业业务的快速发展,对网络的需求越来越高,需要一种能够适应企业发展需求的网络解决方案。

构建一个基于PON专线的企业网络接入方案,为企业提供高质量的网络服务;优化网络结构,提高网络带宽和传输质量,满足企业日益增长的业务需求;通过本项目的实施,推动企业信息化建设,提高企业的竞争力和运营效率。

PON技术及其组网原则摘要:本文在简述PON技术的概念、工作原理与特点的基础上,讨论了PON技术分类以及在FTTX中的应用特点,着重说明PON技术网络规划中需要遵守的组网原则。

关键词:PON;OLT;ONU;ODN;EPON;GPON1PON网络定位接入网作为连接电信网和用户网络的部分,主要提供将电信网络的多种业务传送到用户的接入手段。

接入网是整个电信网的重要组成部分,作为电信网的“最后一公里”,是整个电信网中技术种类最多、最为复杂的部分。

电信业务发展的目标是实现各种业务的综合接入能力,接入网也必须向着宽带化、数字化、智能化和综合化的方向发展。

由于传统语音业务逐渐被移动、VOIP蚕食,宽带业务成为给固网运营商带来收入的主攻方向,运营商希望通过提供丰富多彩的业务体验来吸引用户。

业务的发展尤其是视频类业务的逐渐推广,使用户对网络带宽和稳定性要求越来越高。

随着光纤成本的下降,网络的光纤化成为发展趋势,原来主要用于长途网和城域网的光纤也开始逐步引入到接入网馈线段、配线段和引入线,向最终用户不断推进。

1.1PON网络架构一个典型的PON系统由OLT、ONU、ODN组成。

OLT放在中心机房,ONU 为用户端设备。

ODN是光配线网,主要由一个或数个分光器来连接OLT和ONU,它的功能是分发下行数据并集中上行数据。

OLT既是一个交换机或路由器,又是一个多业务提供平台,提供面向无源光纤网络的光纤接口。

OLT除了提供网络集中和接入的功能外,还可以针对用户的QoS/SLA的不同要求进行带宽分配、网络安全和管理配置。

分光器是一个简单设备,它不需要电源,可以置于全天候的环境中,一般一个分光器的分线率为2、4、8、16和32,并可以多级连接。

PON的网络结构如图1所示:PON中的ONU采用了技术成熟而又经济的以太网络协议,在中带宽和高带宽的ONU中实现了成本低廉的以太网第二层或第三层交换功能。

对于光纤到家(FITH)的接入方式,ONU可以不需要交换功能,从而能在极低的成本下为终端用户分配所需的带宽。

浅谈PON网络的组建作者:张华荣易祖洋来源:《移动通信》2010年第16期【摘要】文章结合移动运营商本地网现状及网络建设特点,分析了PON网络组建在OLT设置、ONU设置和ODU部署三个重要方面的技术选择和实施策略,对基于PON的FTTx网络规划设计提出建议,对构建下一代光纤接入网络具有指导意义。

【关键词】PONOLTONUODNFTTx1 引言随着国内电信运营商重组,电信业市场将不断深入开放,国内各电信运营商之间的竞争也由单业务的竞争向全业务竞争演变。

在未来全业务、融合的网络中,宽带接入网将成为终端用户与网络的承载网,实现话音、数据业务、视频、IPTV、大客户专线等多种业务的综合接入。

在接入网方面,基于PON(无源光纤网络)技术的FTTx宽带光接入网具有高带宽传输、多业务接入、快速接入及QoS保证等诸多优势,能实现接入网络向“光纤化”、“扁平化”转型,必将成为下一代宽带接入网的主流方向。

由此,相对于传统的电信固网运营商,移动运营商虽然在固定接入网上起步晚,但也具备先天优势,即接入以光纤资源为主,不存在大量的铜缆改造工程,可直接利用现有的光纤资源,采用PON组网技术构建新一代宽带接入网。

2 PON技术简介与有源光接入技术相比,PON由于消除了局端与用户端之间的有源设备,从而使得维护简单、可靠性高、成本低,而且能节约光纤资源,是移动运营商开展FTTx宽带接入的主要解决方案[1,2]。

PON技术是一种点对多点的光纤传输和接入技术,其下行数据流采用TDM技术广播方式传送,上行数据流采用TDMA技术,一般成星型结构组网方式,并采用不同的波长,实现单纤双向传输,其网络架构如图1所示。

PON网络属于IP城域网的一部分,包括光线路终端(OLT)、无源光分配网络(ODN)和光网络单元(ONU)三大部分。

PON网络的建设应遵循市场驱动和投资有效性原则,对接入点进行统筹规划,并综合考虑包括移动网络基站在内的各种需求,适应全业务运营趋势。

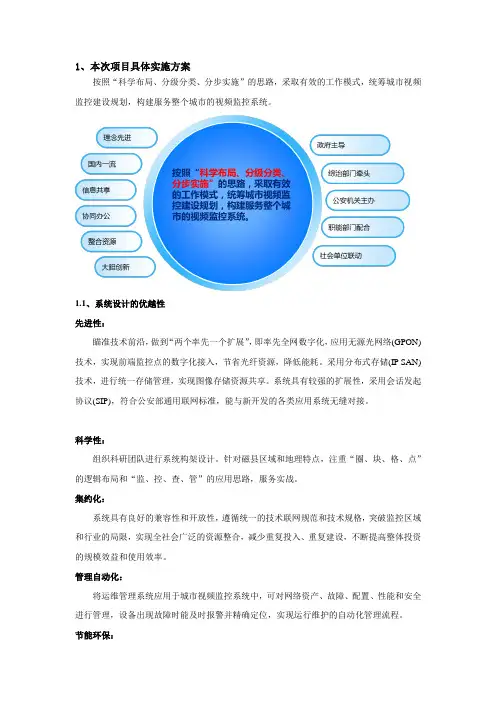

1、本次项目具体实施方案按照“科学布局、分级分类、分步实施”的思路,采取有效的工作模式,统筹城市视频监控建设规划,构建服务整个城市的视频监控系统。

1.1、系统设计的优越性先进性:瞄准技术前沿,做到“两个率先一个扩展”,即率先全网数字化,应用无源光网络(GPON)技术,实现前端监控点的数字化接入,节省光纤资源,降低能耗。

采用分布式存储(IP SAN)技术,进行统一存储管理,实现图像存储资源共享。

系统具有较强的扩展性,采用会话发起协议(SIP),符合公安部通用联网标准,能与新开发的各类应用系统无缝对接。

科学性:组织科研团队进行系统构架设计。

针对磁县区域和地理特点,注重“圈、块、格、点”的逻辑布局和“监、控、查、管”的应用思路,服务实战。

集约化:系统具有良好的兼容性和开放性,遵循统一的技术联网规范和技术规格,突破监控区域和行业的局限,实现全社会广泛的资源整合,减少重复投入、重复建设,不断提高整体投资的规模效益和使用效率。

管理自动化:将运维管理系统应用于城市视频监控系统中,可对网络资产、故障、配置、性能和安全进行管理,设备出现故障时能及时报警并精确定位,实现运行维护的自动化管理流程。

节能环保:烽火PON设备具备低功耗绿色环保的特点:随着各大通信企业能耗的不断增加,已成为国资委重点监管行业,企业节能减排考核和管理将更加严格。

各企业纷纷出台节能计划书,并制定设备节能标准。

“十二五”期间,随着我国通信网络规模快速扩张,通信业能源消耗也呈快速增长趋势,其中2012年全行业能源消耗为532万吨标准煤,同比增长20%,通信业节能减排成为当务之急。

通信行业应充分发挥信息通信技术的杠杆效应,让信息产业对全社会节能减排起到推动和先导作用。

烽火通信目前已经从材料采购、产品设计、生产制造、供应链管理、包装运输及回收等整个生产运营过程中全面推进和落实节能减排工作,形成了从核心网、传送网、接入网到家庭网络等领域的绿色产品和解决方案。

关于宽带光纤接入网规划及相关原则光纤接入网规划FTTLAN网络结构随着IP业务的爆炸式增长和我国电信运营市场的日益开放,无论是传统电信运营商还是新兴运营商,为了在新的竞争环境中立于不败之地,都把建设面向IP业务的电信基础网作为他们的网络建设重点。

作为宽带城域网的重要组成部分,宽带接入网是业务节点与数据用户端设备之间、为用户供给电信业务而提供所传送承载能力的实施系统。

目前,接入层技术方案以光纤接入网为主,使光纤进一步向用户靠近,便于为用户提供高质量的综合业务。

但宽带光纤接入网是一个对业务、技术、成本十分敏感的领域,而且投资比重大、建设周期长。

因此,结合当地现有电信网络和国民经济发展的具体情况,总体布局、网络结构、规模容量,充分考虑建设成本和网络的灵活性,制定出一套合理的宽带接入网规划方案尤为重要。

本文主要以中等城市为模型来探讨宽带光纤接入网规划及相关原则。

1 用户分类与业务预测由于地区间发展的不均衡性,不同城市在宽带城域网建设中所提供的服务平台也有所不同,这主要取决于城市特点、发展程度、服务重点等方面,同时业务内容主要取决于需求对象及工程重点项目内容。

根据业务需求对象即用户类型的不同,将宽带用户类型大致分为以下七类:政府机关、金融证券、智能大厦、住宅小区、宾馆酒店、学校医院和企业科研。

(1)政府机关用户政府机关是一个重要的市场领域,由于其地位特殊,对社会的影响力较大,他们对宽带接入的需求主要是来源于“政府上网工程”和办公的信息化,公开化。

随着各行各业信息化进程的加快,城市范围内计算机网络互联业务需求变是更加迫切。

(2)金融证券用户金融证券用户是电信运营商一大客户,主要开展数据通信、计算机联网等各类交互式多媒体业务,为金融、银行及证券公司等提供专网服务,实现银行、信用社的通存通兑等业务。

(3)智能大厦用户智能大厦、高层写字楼是商业客户等集团用户最密集的地方,这些集团用户一般都是电信运营商的大客户,集团用户对资费的敏感度低于家庭用户,用户的需求是要能提供综合、可靠、安全的网络业务,宽带高速互联接入、局域网互联及其他基于宽带接入网的业务如高速数据传输、数据中心、视频会议等都有广阔的市场前景,这些用户同样会有IP电话的需求。

PON网络规划设计总体技术要求(2013版)中国移动通信有限公司2013年7月目录第1章概述................................................................................................................................. - 1 -1.1 背景介绍 ....................................................................................................................... - 1 -1.2 定义内容 ....................................................................................................................... - 1 -1.3 编制依据 ....................................................................................................................... - 1 -第2章PON系统网络架构 ....................................................................................................... - 2 -2.1 PON系统位置与定界................................................................................................... - 2 -2.2 PON系统配置模型....................................................................................................... - 2 -2.3 PON系统承载业务分类............................................................................................... - 3 -第3章PON系统设计要求 ....................................................................................................... - 4 -3.1 PON系统承载业务方案............................................................................................... - 4 -3.1.1 集团客户业务......................................................................................................... - 4 -3.1.2 家庭宽带业务....................................................................................................... - 12 -3.1.3 营业厅接入业务................................................................................................... - 13 -3.1.4 WLAN热点业务...................................................................................................... - 14 -3.2 PON系统网元部署..................................................................................................... - 15 -3.3 PON系统传输距离测算............................................................................................. - 17 -3.4 PON系统内容量测算................................................................................................. - 17 -3.5 PON系统上联带宽测算............................................................................................. - 19 -3.6 PON系统保护............................................................................................................. - 20 -3.7 PON系统网管设计要求............................................................................................. - 25 -3.8 光分路器设计要求 ..................................................................................................... - 27 -3.8.1 总体原则............................................................................................................... - 27 -3.8.2 分光方案对比....................................................................................................... - 27 -3.8.3 分光器的部署原则............................................................................................... - 28 -3.9 光缆线路设计要求 ..................................................................................................... - 29 -3.9.1 光缆芯数的配置原则........................................................................................... - 29 -3.9.2 光缆线路路由的选择........................................................................................... - 30 -3.9.3 共建共享模式下资源界面................................................................................... - 30 -第4章网络配置要求...............................................................................................................- 30 -4.1 QoS实现方式.............................................................................................................. - 30 -4.2 VLAN划分原则............................................................................................................ - 31 -4.3 IP地址规划原则........................................................................................................ - 32 -4.4 安全和用户认证方式................................................................................................. - 33 -附录.............................................................................................................................................- 33 -附录1:名词解释及相关符号.......................................................................................... - 33 -附录1.1 名词解释 .......................................................................................................... - 33 -附录1.2 相关符号 .......................................................................................................... - 34 -附录2:.............................................................................................................................. - 36 -附录2.1、PON系统传输距离测算............................................................................... - 36 -附录2.2、PON系统内带宽测算................................................................................... - 37 -附录2.3、PON系统上联带宽测算............................................................................... - 38 -附录2.4、光纤链路传输指标 ........................................................................................ - 39 -附录2.5、光纤光缆选用配置要求 ................................................................................ - 40 -第1章概述1.1 背景介绍中国移动在2005年即开始开展基于PON技术的光纤接入工程现场试验,经过近几年的商用网络建设,PON网络已具备一定规模。

工业pon技术实施方案工业PON技术实施方案。

随着工业互联网的快速发展,工业网络通信技术也在不断升级。

作为一种新型的光纤通信技术,工业PON技术(Passive Optical Network,即无源光网络)在工业互联网中具有广阔的应用前景。

本文将介绍工业PON技术的实施方案,以期为相关领域的工程师和技术人员提供参考。

一、技术原理。

工业PON技术是一种基于Passive Optical Network的光纤通信技术,它采用了无源分布式结构,可以实现光纤接入网络的 pass-through 传输。

其原理是通过光纤传输信号,实现高速、稳定、安全的数据传输,具有较高的抗干扰能力和传输距离远的特点。

二、网络架构。

工业PON技术的网络架构主要包括OLT(Optical Line Terminal)、ODN (Optical Distribution Network)和ONU(Optical Network Unit)三部分。

其中,OLT负责光信号的发送和接收,ODN负责光纤的分布和连接,ONU负责光信号的接收和解调。

这种分布式的网络架构能够实现高效的数据传输和管理。

三、实施方案。

1. 网络规划。

在实施工业PON技术时,首先需要进行网络规划。

根据实际需求和现场环境,确定光纤的布线方案、设备的摆放位置以及网络拓扑结构。

在规划过程中,需要考虑网络的扩展性、可靠性和安全性,保证网络的稳定运行。

2. 设备选型。

在选择设备时,需要考虑设备的兼容性、性能和可靠性。

选择合适的OLT、ODN和ONU设备,保证其能够满足实际应用需求,并且具有良好的兼容性和稳定性。

同时,还需要考虑设备的供应商和售后服务,以保证设备的可靠运行。

3. 网络部署。

在网络部署阶段,需要进行光纤的布线和设备的安装调试工作。

保证光纤连接的质量和稳定性,确保设备的正常运行。

同时,还需要进行网络的调试和优化工作,保证网络的稳定性和性能。

4. 系统集成。

在系统集成阶段,需要将工业PON技术与现有的工业互联网系统进行集成。

1.1.系统概述随着社会和技术的进步,信息技术发展的大趋势是电话、计算机、电视三种技术、产业乃至网络的融合,即所谓“三网合一”。

它表现为业务层互相渗透交叉,应用层使用同意的通信协议,网络层互连互通,技术上趋向一致。

随着社会的发展,人们对通信服务的种类要求越来越多。

一方面,除了一般的电话、传真、数据业务外,还要有会议电视,高速数据、电子邮政以及高清晰度电视等。

另一方面,人们要求通信服务不受时空限制,不论在静止或运动中都能方便、迅速、准确、经济地进行信息交换。

在这种背景下,光纤通信向纵深发展,形成各种规模和不同层次的光纤通信网势在必行,也可以说是光纤通信发展的必然趋势。

面对这日新月异的通信发展局面,铜线传输所固有的一些弱点已显露无遗,如传输频带窄、损耗大、机线陈旧、地下管道拥挤、维护费用高、难以支持多媒体和宽带新业务等。

尽管已采取了一些改进措施和新技术手段,但还是受到铜线的种种制约,因此必须对传输媒质进行更新换代,否则“瓶颈”难以消除。

在这种形式下,光纤接入网应运而生,并得到了极为迅速的发展。

所谓光接入网(OAN 就是指在接入网中采用光纤作为主要传输媒质来实现信息传送的网络形式0 根据接入网室外传输设施中是否含有源设备,OAN可以分为无源光网络(PON和有源光网络(AON 0无源光网络(PON的设备简单,安装维护费用低,投资较小:使用光分路器即可灵活组网。

设备安装方便,室外可直接挂在墙上,或放置于“H 杆上,无需租用或建造机房。

属于纯介质网络,彻底避免了电磁干扰和雷电影响,提高系统的可靠性。

扩容也比较简单,不涉及设备改造,可长期使用。

随着我国光进铜退进程的深入开展,PON网络在带宽升级、业务承载和无源网络维护等方面的优势逐渐被运营商普遍接受。

近期,全球一些主流运营商开始将GPO技术应用于企业接入,使得GPO一跃成为企业接入方案的明星技术。

为了响应国家政策和跟上信息化步伐,融城优郡二期项目我们选用GP O技术来实现业主信息网络需求。

光纤接入网PON光网络的规划与建设摘要:为了满足人们日益增长的高带宽需求,接入新技术无源光网络PON应运而生。

文章简要介绍了PON网络技术,结合工程实例,主要就PON光网络的规划与建设展开探究。

关键词:光纤接入网络;PON技术;规划与建设在光纤接入网络中, PON技术以光纤作为传输媒质,具备高接入带宽、线路全程无源、电信级管理等特点, 是当今宽带接入网领域中最为热门的技术之一,同时在推动网络发展中发挥着重要的作用。

1.PON网络技术简介P ON技术,即无源光纤网络技术,是全部由无源器件组成的光网络,是一种点对多点的光纤传输和接入技术,包括了OLT(光线路终端)、ODN(无源光分配网络)和ON U(光网络单元)三个部分,一般采用树形或星形拓扑结构。

采用上行1310nm和下行1490nm的波长,可以实现单纤双向传输,极大的节约了网络业务的成本,同时便于进行维护和管理。

P O N系统包括AP ON(异步传输模式无源光网络)、BP ON(宽带无源光网络)、EP ON(以太网无源光网络)和GP O N(千兆无源光网络)。

目前,主要采用EPON和GPON。

P O N技术是F T T X宽带接入的主要措施和手段,根据O NU所处位置,PO N分为F T T H(光纤到户)、FT T O(光纤到公司/办公室)、FTTB(光纤到楼宇)、FTTC(光纤到交接箱)、FT TV(光纤到村)等模式,其中以FTTH、FTTB和FTTO较为典型。

PON光网络在实现入户的过程中,是将用户侧的光网络单元ONU朝向用户端移动,而光线路终端OLT以及光分配节点ODN则担任起了构成光网络接入部分的主要职能。

因此在对PON网络的建设前,必须对于OLT以及ODN两个类别的设备以及光缆网结构详加规划[1]。

2.PON网络覆盖范围规划与建设2.1 OLT 覆盖范围规划与建设OLT的设置是PON网络规划的重点,其设置内容主要包括OLT覆盖范围规划以及上联范围规划。

PON网络规划设计总体技术要求(2013版)中国移动通信有限公司2013年7月目录第1章概述................................................................................................................................. - 1 -1.1 背景介绍 ....................................................................................................................... - 1 -1.2 定义内容 ....................................................................................................................... - 1 -1.3 编制依据 ....................................................................................................................... - 1 -第2章PON系统网络架构 ....................................................................................................... - 2 -2.1 PON系统位置与定界................................................................................................... - 2 -2.2 PON系统配置模型....................................................................................................... - 2 -2.3 PON系统承载业务分类............................................................................................... - 3 -第3章PON系统设计要求 ....................................................................................................... - 4 -3.1 PON系统承载业务方案............................................................................................... - 4 -3.1.1 集团客户业务......................................................................................................... - 4 -3.1.2 家庭宽带业务....................................................................................................... - 12 -3.1.3 营业厅接入业务................................................................................................... - 13 -3.1.4 WLAN热点业务...................................................................................................... - 14 -3.2 PON系统网元部署..................................................................................................... - 15 -3.3 PON系统传输距离测算............................................................................................. - 17 -3.4 PON系统内容量测算................................................................................................. - 17 -3.5 PON系统上联带宽测算............................................................................................. - 19 -3.6 PON系统保护............................................................................................................. - 20 -3.7 PON系统网管设计要求............................................................................................. - 25 -3.8 光分路器设计要求 ..................................................................................................... - 27 -3.8.1 总体原则............................................................................................................... - 27 -3.8.2 分光方案对比....................................................................................................... - 27 -3.8.3 分光器的部署原则............................................................................................... - 28 -3.9 光缆线路设计要求 ..................................................................................................... - 29 -3.9.1 光缆芯数的配置原则........................................................................................... - 29 -3.9.2 光缆线路路由的选择........................................................................................... - 30 -3.9.3 共建共享模式下资源界面................................................................................... - 30 -第4章网络配置要求...............................................................................................................- 30 -4.1 QoS实现方式.............................................................................................................. - 30 -4.2 VLAN划分原则............................................................................................................ - 31 -4.3 IP地址规划原则........................................................................................................ - 32 -4.4 安全和用户认证方式................................................................................................. - 33 -附录.............................................................................................................................................- 33 -附录1:名词解释及相关符号.......................................................................................... - 33 -附录1.1 名词解释 .......................................................................................................... - 33 -附录1.2 相关符号 .......................................................................................................... - 34 -附录2:.............................................................................................................................. - 36 -附录2.1、PON系统传输距离测算............................................................................... - 36 -附录2.2、PON系统内带宽测算................................................................................... - 37 -附录2.3、PON系统上联带宽测算............................................................................... - 38 -附录2.4、光纤链路传输指标 ........................................................................................ - 39 -附录2.5、光纤光缆选用配置要求 ................................................................................ - 40 -第1章概述1.1 背景介绍中国移动在2005年即开始开展基于PON技术的光纤接入工程现场试验,经过近几年的商用网络建设,PON网络已具备一定规模。