细菌性脑膜炎的诊断与治疗共76页

- 格式:ppt

- 大小:6.51 MB

- 文档页数:38

细菌性脑膜炎治疗指南——美国感染性疾病协会(IDSA)制订,2004年发表目的制订本指南的目的是为临床医师提供诊断和治疗细菌性脑膜炎的建议。

细菌性脑膜炎病人在发病的初始阶段,一般先在基层医疗单位或急诊科接受治疗,通常在感染科医生、神经内科专家、神经外科专家的会诊指导下进行。

与其它许多感染性疾病相比,细菌性脑膜炎的抗微生物治疗的依据不是来源于按照随机前瞻双盲设计的临床实验,最早的治疗依据多从实验动物感染模型获得。

经常使用的实验动物模型是兔子,将其麻醉后置于实验台上,小脑延髓池穿刺以便获得CSF,先取得常规CSF标本,然后注入微生物。

CSF标本要进行白细胞计数、生化检查、CSF抗菌药物浓度测定。

同时研究:脑膜炎对药物穿透屏障的影响,药物在脓性CSF中的抗菌效果评价(以杀菌速率表示),药物在CSF中的药效学等。

通过这些动物实验得到的结果,临床选用对细菌性脑膜炎有效的药物进行试验。

在本指南中,我们推荐了细菌性脑膜炎的诊断和治疗方法。

建议的分类和分级(强烈程度和可靠性)见表1。

指南于2004年5月发表。

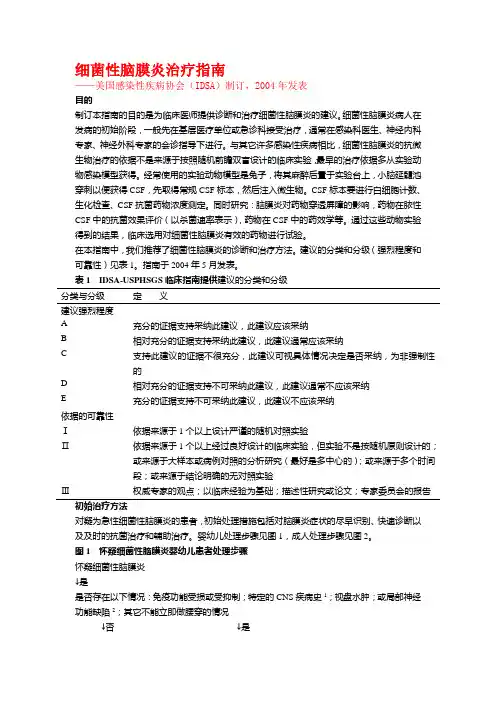

表1 IDSA-USPHSGS临床指南提供建议的分类和分级分类与分级定义建议强烈程度A充分的证据支持采纳此建议,此建议应该采纳B相对充分的证据支持采纳此建议,此建议通常应该采纳C支持此建议的证据不很充分,此建议可视具体情况决定是否采纳,为非强制性的D相对充分的证据支持不可采纳此建议,此建议通常不应该采纳E充分的证据支持不可采纳此建议,此建议不应该采纳依据的可靠性Ⅰ依据来源于1个以上设计严谨的随机对照实验Ⅱ依据来源于1个以上经过良好设计的临床实验,但实验不是按随机原则设计的;或来源于大样本或病例对照的分析研究(最好是多中心的);或来源于多个时间段;或来源于结论明确的无对照实验Ⅲ权威专家的观点;以临床经验为基础;描述性研究或论文;专家委员会的报告初始治疗方法对疑为急性细菌性脑膜炎的患者,初始处理措施包括对脑膜炎症状的尽早识别、快速诊断以及及时的抗菌治疗和辅助治疗。

2016 年最新急性细菌性脑膜炎诊治指南2016-08-06 22:05 来源:丁香园细菌性脑膜炎是严重的中枢神经系统感染性疾病,可见于成人及儿童,许多细菌均可引起本病,患者可表现为发热、头痛、呕吐、颈项强直等脑膜刺激征,重者可出现谵妄、昏迷、呼吸或循环衰竭。

因而,细菌性脑膜炎要求急症处理,诊治上的任何拖延都将造成严重后果。

世界范围内对细菌性脑膜炎的诊治都给予了高度重视。

随着疫苗的逐渐普及,该病流行病学特点发生了改变,感染病原体的特点也出现了相应变化。

为此,欧洲临床微生物学和传染病学会(ESCMID)制定了新版细菌性脑膜炎诊治指南,旨在为医疗实践提供最佳循证医学证据,指导临床医生规范诊治社区获得性细菌性脑膜炎。

该新版指南于近期发表在Clinical Microbiology and Infection 杂志上,其中将归纳的临床证据按质量由高到低分为1~3 三个级别,将指导临床实践的推荐意见按强度由强到弱分为A~D 四个等级,便于临床医生根据实际病例情况参考诊治意见。

现将新版指南主要内容总结如下。

1. 特定人群患社区获得性细菌性脑膜炎的感染病原体有何特点?新生儿脑膜炎感染最常见的病原体是无乳链球菌和大肠埃希菌(证据级别:2)。

儿童脑膜炎感染最常见的病原体是脑膜炎奈瑟菌和肺炎链球菌(证据级别:2)。

成人脑膜炎感染最常见的病原体是肺炎链球菌和脑膜炎奈瑟菌,另一种成人重要致病菌是李斯特菌(证据级别:2)。

2. 社区获得性细菌性脑膜炎的临床特点及诊断准确性如何?新生儿细菌性脑膜炎通常症状呈非特异性(证据级别:2)。

儿童细菌性脑膜炎患者最常见的临床特征是发热、头痛、颈项强直和呕吐,临床发病体征无特异性(证据级别:2)。

由于患儿可只表现出非特异性症状,也可能并无显著临床体征,因此对于疑似细菌性脑膜炎的所有患儿,ESCMID 强烈推荐进行脑脊液检查,除非存在腰穿禁忌证(推荐等级:A)。

成人细菌性脑膜炎患者最常见的临床特征是发热、头痛、颈项强直和精神状态改变,而这些特征性症状体征也可能并不出现(证据级别:2)。

细菌性脑膜炎治疗指南——美国感染性疾病协会(IDSA)制订,2004年发表细菌性脑膜炎患者辅以地塞米松治疗有何意义?某些怀疑或证实细菌性脑膜炎的患者,应考虑辅以地塞米松治疗。

其早期依据来源于动物感染模型,试验表明细菌性脑膜炎发病过程中,蛛网膜下腔的炎症反应是导致损伤和死亡的主要因素。

炎症反应的减弱可有效改善细菌性脑膜炎患者病理生理学改变,例如通过炎症细胞因子介导的脑水肿、颅内压升高、脑血流减少、脑血管炎以及神经损害等。

在这些试验基础上,开展了许多临床试验来评估细菌性脑膜炎患者辅以地塞米松治疗的有效性。

试验在以下几方面存在差异:1.不是所有试验都有安慰剂对照;2.应用了不同的抗菌药(有些不适用于治疗细菌性脑膜炎);3.地塞米松与第一剂抗菌药给药间隔不同;4.患者病情的严重程度不同。

为慎重起见,根据患者年龄对这些资料进行分析。

新生儿仅1篇已发表的试验评估了地塞米松对新生儿细菌性脑膜炎的作用。

这个随机的(但不是安慰剂对照的)试验对象是52例足月新生儿,在应用第一剂抗菌药物前10~15分钟给予地塞米松。

治疗组死亡率为22%,对照组为28%(P=0.87)。

在以后的2年随访检查中,地塞米松治疗组出现中枢后遗症为30%,对照组为39%。

这项研究规模小且说服力不足。

目前,新生儿细菌性脑膜炎是否应用地塞米松的资料尚不充分。

(C-Ⅰ)婴幼儿评估地塞米松治疗婴幼儿细菌性脑膜炎疗效的临床试验有15篇发表。

其中3篇是回顾性研究。

其余的为随机前瞻性实验,除1例外都是安慰剂对照的。

一项应用META分析法的临床研究分析了1988~1996年间发表的研究文章,研究认为,在抗菌治疗开始前或同时给予地塞米松(0.15mg/kg,q6h,2~4d),对小儿b型流感嗜血杆菌脑膜炎有肯定疗效,对小儿肺炎链球菌脑膜炎可能有效。

突出疗效是保护患者的听力。

b型流感嗜血杆菌引起的脑膜炎,应用地塞米松可明显减少听力损害。

而对于肺炎链球菌脑膜炎,地塞米松早期应用仅提示可一定程度上预防听力严重丧失。

2016 年最新急性细菌性脑膜炎诊治指南2016-08-06 22:05 来源:丁香园细菌性脑膜炎是严重的中枢神经系统感染性疾病,可见于成人及儿童,许多细菌均可引起本病,患者可表现为发热、头痛、呕吐、颈项强直等脑膜刺激征,重者可出现谵妄、昏迷、呼吸或循环衰竭。

因而,细菌性脑膜炎要求急症处理,诊治上的任何拖延都将造成严重后果。

世界范围内对细菌性脑膜炎的诊治都给予了高度重视。

随着疫苗的逐渐普及,该病流行病学特点发生了改变,感染病原体的特点也出现了相应变化。

为此,欧洲临床微生物学和传染病学会(ESCMID)制定了新版细菌性脑膜炎诊治指南,旨在为医疗实践提供最佳循证医学证据,指导临床医生规范诊治社区获得性细菌性脑膜炎。

该新版指南于近期发表在Clinical Microbiology and Infection 杂志上,其中将归纳的临床证据按质量由高到低分为1~3 三个级别,将指导临床实践的推荐意见按强度由强到弱分为A~D 四个等级,便于临床医生根据实际病例情况参考诊治意见。

现将新版指南主要内容总结如下。

1. 特定人群患社区获得性细菌性脑膜炎的感染病原体有何特点?新生儿脑膜炎感染最常见的病原体是无乳链球菌和大肠埃希菌(证据级别:2)。

儿童脑膜炎感染最常见的病原体是脑膜炎奈瑟菌和肺炎链球菌(证据级别:2)。

成人脑膜炎感染最常见的病原体是肺炎链球菌和脑膜炎奈瑟菌,另一种成人重要致病菌是李斯特菌(证据级别:2)。

2. 社区获得性细菌性脑膜炎的临床特点及诊断准确性如何?新生儿细菌性脑膜炎通常症状呈非特异性(证据级别:2)。

儿童细菌性脑膜炎患者最常见的临床特征是发热、头痛、颈项强直和呕吐,临床发病体征无特异性(证据级别:2)。

由于患儿可只表现出非特异性症状,也可能并无显著临床体征,因此对于疑似细菌性脑膜炎的所有患儿,ESCMID 强烈推荐进行脑脊液检查,除非存在腰穿禁忌证(推荐等级:A)。

成人细菌性脑膜炎患者最常见的临床特征是发热、头痛、颈项强直和精神状态改变,而这些特征性症状体征也可能并不出现(证据级别:2)。

急性细菌性脑膜炎诊疗指南【概述】急性细菌性脑膜炎引起脑膜、脊髓膜和脑脊液化脓性炎性改变,又称急性化脓性脑膜炎,多种细菌如流感嗜血杆菌(haemophilus influenzae) 、肺炎链球菌 (streptOCOCCus pneumoniae)、脑膜炎双球菌或脑膜炎奈瑟菌(nisseriameningitidis) 为最常见的引起急性脑膜炎者。

【临床表现】(一)一般症状和体征呈急性或暴发性发病,病前常有上呼吸道感染、肺炎和中耳炎等其他系统感染。

患者的症状、体征可因具体情况表现不同,成人多见发热、剧烈头痛、恶心、呕吐和畏光、颈强直、 Kemig征和 Brudzinski征等,严重时出现不同程度的意识障碍,如嗜睡、精神混乱或昏迷。

患者出现脑膜炎症状前,如患有其他系统较严重的感染性疾病,并已使用抗生素,但所用抗生素剂量不足或不敏感,患者可能只以亚急性起病的意识水平下降作为脑膜炎的唯一症状。

婴幼儿和老年人患细菌性脑膜炎时脑膜刺激征可表现不明显或完全缺如,婴幼儿临床只表现发热、易激惹、昏睡和喂养不良等非特异性感染症状,老年人可因其他系统疾病掩盖脑膜炎的临床表现,须高度警惕,需腰椎穿刺方可确诊。

脑膜炎双球菌脑膜炎可出现暴发型脑膜脑炎,是因脑部微血管先痉挛后扩张,大量血液聚积和炎性细胞渗出,导致严重脑水肿和颅内压增高。

暴发型脑膜炎的病情进展极为迅速,患者于发病数小时内死亡。

华一佛综合征(Watcr-hoLlse— Friderichsen syndrome) .发生于 10%~20%的患者,表现为融合成片的皮肤淤斑、休克及。

肾上腺皮质出血,多合并弥散性血管内凝血 (DIC),皮肤淤斑首先见于手掌和脚掌,可能是免疫复合体沉积的结果。

(二)非脑膜炎体征如可发现紫癜和淤斑,被认为是脑膜炎双球菌感染疾病的典型体征,发现心脏杂音应考虑心内膜炎的可能,应进一步检查,特别是血培养发现肺炎球菌和金黄色葡萄球菌时更应注意:蜂窝织炎,鼻窦炎,肺炎,中耳炎和化脓性关节炎;面部感染。

细菌性脑膜炎治疗指南.美国传染病协会(IDSA)制定的细菌性脑膜炎治疗指南——。

在XXXX发表的地塞米松治疗细菌性脑膜炎患者的意义是什么?一些疑似或确诊为细菌性脑膜炎的患者应使用地塞米松进行治疗。

其早期基础来自动物感染模型。

试验表明,蛛网膜下腔的炎症反应是细菌性脑膜炎发病过程中导致损伤和死亡的主要因素。

炎症反应的减少可有效改善细菌性脑膜炎患者的病理生理变化,如炎性细胞因子介导的脑水肿、颅内压升高、脑血流量减少、脑血管炎症和神经损伤。

在这些试验的基础上,已经进行了许多临床试验来评价地塞米松治疗细菌性脑膜炎患者的有效性。

在以下几个方面存在差异:1.并非所有测试都有安慰剂对照;2.已经使用了不同的抗菌药物(有些不适合治疗细菌性脑膜炎);3.地塞米松与第一剂抗菌剂的给药间隔不同;4.病人病情的严重程度不同。

为了安全起见,这些数据是根据病人的年龄来分析的。

只有一个已发表的新生儿实验评估了地塞米松对新生儿细菌性脑膜炎的影响。

这项随机(但非安慰剂对照)试验对52名足月新生儿进行,他们在首次使用抗菌药物前10-15分钟服用地塞米松。

治疗组死亡率为22%,对照组死亡率为28%(P=0.87)。

在随后的2年随访检查中,地塞米松治疗组中枢性后遗症发生率为30%,对照组为39%。

这项研究规模小,缺乏说服力。

目前,关于地塞米松是否用于新生儿细菌性脑膜炎的数据还不充分。

其早期基础来自动物感染模型。

试验表明,蛛网膜下腔的炎症反应是细菌性脑膜炎发病过程中导致损伤和死亡的主要因素。

炎症反应的减少可有效改善细菌性脑膜炎患者的病理生理变化,如炎性细胞因子介导的脑水肿、颅内压升高、脑血流量减少、脑血管炎症和神经损伤。

在这些试验的基础上,已经进行了许多临床试验来评价地塞米松治疗细菌性脑膜炎患者的有效性。

在以下几个方面存在差异:1.并非所有测试都有安慰剂对照;2.已经使用了不同的抗菌药物(有些不适合治疗细菌性脑膜炎);3.地塞米松与第一剂抗菌剂的给药间隔不同;4.病人病情的严重程度不同。

新生儿细菌性脑膜炎的诊治(全文)新生儿是细菌性脑膜炎的好发人群,常危及生命。

在我国及欧美等发达国家其发病率均较高,约占活产儿的0.2‰~6.0‰。

本病常为新生儿脓毒症的一部分或继发于脓毒症,临床症状不典型,尤其是早产儿,易造成脑损伤,遗留神经系统后遗症。

因此早期诊断,规范治疗对于改善预后非常重要。

2016年欧洲临床微生物与感染疾病协会(European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases,ESCMID)发布了急性细菌性脑膜炎的诊治指南[1]。

本文结合该指南及最新文献,对新生儿细菌性脑膜炎的诊治进行详述。

1 新生儿细菌性脑膜炎的病原学变化新生儿细菌性脑膜炎的病原学存在地区差异性,且由于新生儿免疫功能低下,容易感染条件致病菌。

发达国家细菌性脑膜炎的病原以B族溶血性链球菌(无乳链球菌)、大肠埃希菌、肺炎链球菌为主[2]。

一项针对发展中国家的系统性回顾发现,与发达国家不同,发展中国家的主要病原是革兰阴性杆菌(包含大肠埃希菌),肺炎链球菌也相对常见,而李斯特单胞菌相对少见[3]。

国内尚缺乏全国范围内的新生儿化脓性脑膜炎病原学的统计资料。

近年来的几项研究表明,最常见的病原是大肠埃希菌、凝固酶阴性葡萄球菌、链球菌(包括B族溶血性链球菌)、肠球菌及金黄色葡萄球菌[4,5]。

根据发生细菌性脑膜炎的年龄,将新生儿细菌性脑膜炎分为早发感染和晚发感染。

早发感染多指在生后1周内发生,与母亲的垂直传播相关,B族溶血性链球菌、大肠杆菌为主要致病菌,尤其早产儿更多见[6]。

晚发感染出生1周后出现,主要由院内获得或社区获得。

常见的致病菌有肺炎克雷白杆菌、肠杆菌等[7]。

除B族溶血性链球菌外的革兰阳性菌(李斯特单胞菌、A族溶血性链球菌等)的感染占所有感染的4%[1]。

2 新生儿细菌性脑膜炎的诊断2.1 临床表现新生儿细菌性脑膜炎常表现为非特异性症状,这些症状包括:易激惹、喂养困难、呼吸衰竭、皮肤发花、肌张力异常等。

细菌性脑膜炎本词条涉及医疗卫生相关专业知识,认证工作正在进行中,当前内容仅供参考。

诚邀更多本领域专家帮助我们共同完善词条,为网民提供更多权威可信的知识。

(现在加入)细菌性脑膜炎是一类严重感染性疾病,病死率和后遗症发生率高。

在充分考虑病原学特点和抗菌药物、药理特性的基础上进行及时、有效的抗菌治疗,是提高治愈率、降低病死率和减少后遗症的保证。

目录1疾病概述1.1 定义1.2 流脑2疾病症状2.1 症状2.2 注意事项3治疗方案3.1 一般处理3.2 抗菌药物治疗3.3 护理4疾病回顾4.1 发生改变1疾病概述定义细菌性脑膜炎细菌性脑膜炎是中枢神经系统严重的感染性疾病,成人常见,儿童患者尤多。

许多细菌均可引起本病,其中脑膜炎球菌所致者最多,依次为流感杆菌、肺炎球菌、大肠杆菌及其他革兰阳性杆菌、葡萄球菌、李司忒苗、厌氧菌等。

流脑流行性脑脊髓膜炎是由脑膜炎双球菌引起的化脓性脑膜炎。

致病菌由鼻咽部侵入血循环,形成败血症,最后局限于脑膜及脊髓膜,形成化脓性脑脊髓膜病变。

主要症状表现有发热、头痛、呕吐、皮肤瘀点及颈项强直等脑膜刺激征。

脑脊液呈化脓性改变。

流脑的病情复杂多变,轻重不一,一般可有三种临床表现,即普通型、暴发型及慢性败血症型。

普通型占全部病人的90%左右,按其发展过程可分为上呼吸道感染期、败血症期及脑膜炎期三个阶级。

脑膜炎期病人高热及持续毒血症,全身仍有瘀点、瘀斑,但中枢神经系统病症状加重。

因颅内压增高而病人头痛欲裂、呕吐频繁,血压可增高而脉搏减慢,常有皮肤过敏、怕光、狂躁及惊厥。

1-2天后病人进入谵妄昏迷状态,可出现呼吸或循环衰竭。

晚发型脑膜炎多见于儿童。

2疾病症状细菌性脑膜炎--病菌所谓细菌性脑膜炎,可由细菌或病毒感染所致。

病毒性脑膜炎的症状非常轻微,然而细菌性脑膜炎的症状就可能会危及生命。

5岁以下的孩子最容易发生此症。

它通常都以散发病例出现。

症状婴儿早期阶段的症状包括:嗜睡、发烧、呕吐、拒绝饮食、啼哭增加,睡不安稳。

细菌性脑膜炎治疗指南——美国感染性疾病协会(IDSA)制订,2004年发表细菌性脑膜炎患者辅以地塞米松治疗有何意义?某些怀疑或证实细菌性脑膜炎的患者,应考虑辅以地塞米松治疗。

其早期依据来源于动物感染模型,试验表明细菌性脑膜炎发病过程中,蛛网膜下腔的炎症反应是导致损伤和死亡的主要因素。

炎症反应的减弱可有效改善细菌性脑膜炎患者病理生理学改变,例如通过炎症细胞因子介导的脑水肿、颅内压升高、脑血流减少、脑血管炎以及神经损害等。

在这些试验基础上,开展了许多临床试验来评估细菌性脑膜炎患者辅以地塞米松治疗的有效性。

试验在以下几方面存在差异:1.不是所有试验都有安慰剂对照;2.应用了不同的抗菌药(有些不适用于治疗细菌性脑膜炎);3.地塞米松与第一剂抗菌药给药间隔不同;4.患者病情的严重程度不同。

为慎重起见,根据患者年龄对这些资料进行分析。

新生儿仅1篇已发表的试验评估了地塞米松对新生儿细菌性脑膜炎的作用。

这个随机的(但不是安慰剂对照的)试验对象是52例足月新生儿,在应用第一剂抗菌药物前10~15分钟给予地塞米松。

治疗组死亡率为22%,对照组为28%(P=0.87)。

在以后的2年随访检查中,地塞米松治疗组出现中枢后遗症为30%,对照组为39%。

这项研究规模小且说服力不足。

目前,新生儿细菌性脑膜炎是否应用地塞米松的资料尚不充分。

(C-Ⅰ)婴幼儿评估地塞米松治疗婴幼儿细菌性脑膜炎疗效的临床试验有15篇发表。

其中3篇是回顾性研究。

其余的为随机前瞻性实验,除1例外都是安慰剂对照的。

一项应用META分析法的临床研究分析了1988~1996年间发表的研究文章,研究认为,在抗菌治疗开始前或同时给予地塞米松(0.15mg/kg,q6h,2~4d),对小儿b型流感嗜血杆菌脑膜炎有肯定疗效,对小儿肺炎链球菌脑膜炎可能有效。

突出疗效是保护患者的听力。

b型流感嗜血杆菌引起的脑膜炎,应用地塞米松可明显减少听力损害。

而对于肺炎链球菌脑膜炎,地塞米松早期应用仅提示可一定程度上预防听力严重丧失。