宪法第二章

- 格式:ppt

- 大小:869.00 KB

- 文档页数:23

宪法第二章公民的基本权利和义务相关案例一、公民的基本权利公民的基本权利是由一国的宪法规定的公民享有的,主要的、必不可少的权利,故有些国家又把公民的基本权利称为宪法权。

(一)平等权宪法第三十三条规定:“中华人民共和国公民在法律面前一律平等”。

这既是我国社会主义法制的一项重要原则,也是我国公民的一项基本权利。

其含义有以下几点:第一,我国公民不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限、一律平等地享有宪法和法律规定的权利并平等地承担相应的义务。

第二,国家机关对公民平等权利的保护,对公民履行义务平等的约束,平等的要求。

第三,所有公民在适用法律上一律平等。

不允许任何组织和个人有超越宪法和法律之上的特权。

第四,法律面前一律平等还包括民族平等和男女平等。

(二)政治权利和自由1.选举权与被选举权宪法第三十四条规定:“中华人民共和国年满十八周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权;但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。

”选举权与被选举权包含以下内容:(1)公民有权按照自己的意愿选举人民代表;(2)公民有被选举为人民代表的权利;(3)公民有依照法定程序罢免那些不称职的人民代表的权利。

选举权和被选举权是公民参加国家管理的一项最基本的政治权利,也是最能体现人民群众当家作主的一项权利。

2.言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由宪法第三十五条规定:“中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

”(1)言论自由就是宪法规定公民通过口头或书面形式表达自己的意见的自由。

(2)出版自由是公民以出版物形式表达其思想和见解的自由。

(3)集会自由是指公民享有宪法赋予的聚集在一定场所商讨问题或表达意愿的自由。

(4)结社自由是公民为一定宗旨,依照法定程序组织或参加具有连续性的社会团体的自由。

(5)游行自由是指公民采取列队行进的方式来表达意愿的自由。

●为何要讨论法律的原则●法的要素与法律原则●任何人不能从自己的违法行为中获利的案例●部门法的基本原则案例张学英诉蒋伦芳遗赠纠纷案基本案情:原告:张学英被告:蒋伦芳。

被告蒋伦芳与遗赠人黄永彬系夫妻关系,因婚后未生育,收养一子黄勇(现年31岁)。

1990年7月,蒋伦芳继承父母遗产取得泸州市市中区顺城街67号房屋所有权。

1995年,该房被拆迁,由拆迁单位将位于泸州市江阳区新马路的77.2平方米住房一套作为还房安置给蒋伦芳,并以其名义办理了房屋产权手续。

1996年,黄永彬与原告张学英相识后便在外租房同居生活。

2000年9月,黄永彬与蒋伦芳将继承所得的房产以8万元的价格卖与他人,并将其中的3万元赠与儿子黄勇。

2001年初,黄永彬因患肝癌住院,期间一直由蒋伦芳及其家属护理。

2001年4月20日,黄永彬立下书面遗嘱,将其所得的住房公积金、住房补贴金、抚恤金,以及出售房屋的一半价款4万元及所用的手机一部赠与张学英,泸州市纳溪区公证处对该遗嘱出具了公证书。

同月22日,黄永彬去世。

张学英即持遗嘱要求蒋伦芳交付遗赠财产,双方发生纠纷。

张学英向泸州市纳溪区人民法院提起诉讼,称:其与被告蒋伦芳之夫黄永彬是朋友关系。

黄永彬在2001年4月18日立下遗嘱,将其6万元的财产遗赠给我,该遗赠并经公证。

黄永彬因病死亡,遗嘱生效。

但被告拒不给付遗嘱中给我的财产。

请求法院判令被告给付其受遗赠的价值6万元的财产。

被告蒋伦芳答辩称:黄永彬所立遗嘱的内容侵犯其合法权益。

抚恤金不属遗产范围,公积金和住房补贴属夫妻共同财产,遗赠人无权单独处分。

售房款是不确定的财产。

遗赠人黄永彬生前与原告长期非法同居,该遗赠违反社会公德,是无效行为。

请求驳回原告的诉讼请求。

判决:《中华人民共和国民法通则》第七条明确规定,民事行为不得违反公共秩序和社会公德,违反者其行为无效。

本案中遗赠人黄永彬与被告蒋伦芳系结婚多年的夫妻,无论从社会主义道德角度,还是从《中华人民共和国婚姻法》的规定来讲,均应相互扶助、互相忠实、互相尊重。

《中华人民共和国宪法》第二章公民的基本

权利和义务的内容

中华人民共和国宪法第二章中规定的关于公民的基本权利和义务是全

面涵盖社会生活的最重要、最基本的规定,它们成为公民参与社会生

活和发展的基本依据。

宪法第二章规定,公民享有平等的政治权利、经济、社会、文化权利,包括言论、出版自由;宗教信仰自由;结社自由;集会、游行、示威

自由;拥有多部分职业的自由;获得职工权利和社会保障的权利;获

得教育和参加科学技术、文化活动的权利;受社会保护的权利,其他

政治、经济、文化、社会的权利等。

同时,宪法第二章也规定了公民的义务,其中最重要的就是尊重宪法

和法律,遵守法律法规,同时也应当遵守民间习俗和社会公德,保护

社会主义制度、社会经济制度、国家私有财产以及社会公共财产,发

挥社会主义核心价值观的积极作用,遵守劳动纪律,服从社会管理,

爱护环境,传承文化,履行社会义务,服务社会大众等等。

总之,宪法第二章对公民的基本权利和义务做出了全面而深刻的规定,是公民参与社会生活和发展的基本依据。

要求每个公民都有责任去尊

重宪法,全面认识和恪守公民权利和义务,为社会和谐进步而共同努力,营造良好的社会环境。

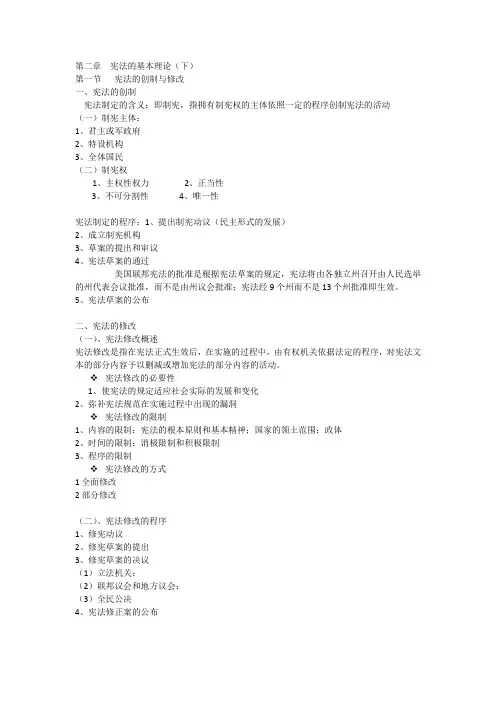

第二章宪法的基本理论(下)第一节宪法的创制与修改一、宪法的创制宪法制定的含义:即制宪,指拥有制宪权的主体依照一定的程序创制宪法的活动(一)制宪主体:1、君主或军政府2、特设机构3、全体国民(二)制宪权1、主权性权力2、正当性3、不可分割性4、唯一性宪法制定的程序:1、提出制宪动议(民主形式的发展)2、成立制宪机构3、草案的提出和审议4、宪法草案的通过美国联邦宪法的批准是根据宪法草案的规定,宪法将由各独立州召开由人民选举的州代表会议批准,而不是由州议会批准;宪法经9个州而不是13个州批准即生效。

5、宪法草案的公布二、宪法的修改(一)、宪法修改概述宪法修改是指在宪法正式生效后,在实施的过程中,由有权机关依据法定的程序,对宪法文本的部分内容予以删减或增加宪法的部分内容的活动。

宪法修改的必要性1、使宪法的规定适应社会实际的发展和变化2、弥补宪法规范在实施过程中出现的漏洞宪法修改的限制1、内容的限制:宪法的根本原则和基本精神;国家的领土范围;政体2、时间的限制:消极限制和积极限制3、程序的限制宪法修改的方式1全面修改2部分修改(二)、宪法修改的程序1、修宪动议2、修宪草案的提出3、修宪草案的决议(1)立法机关;(2)联邦议会和地方议会;(3)全民公决4、宪法修正案的公布第二节宪法解释一、宪法解释的概念宪法解释,就是宪法解释机关依照法定权限和程序,根据宪政精神和社会宪政实际需要,对宪法的具体含义和适用范围所作的补充或说明二、解释宪法的必要性三、宪法解释的原则恪守宪法精神原则适应社会需要原则遵守法定程序原则系统整体解释原则四、宪法解释的主体五、宪法解释的方法第三节宪法惯例宪法惯例是在长期的政治实践中形成的,不被成文宪法或不成文宪法国家的法律明确规定的,其内容是有关国家重要政治制度的,得到公众普遍承认并在现实政治生活中得到继续遵循的习惯或传统的总和。

宪法惯例产生和形成的途径:政治家的言行政治斗争长期政治实践著名法学家的总结第四节违宪审查一、与相关概念的区别1、违宪审查的涵义2、违宪审查的构成要件(1)违宪审查的主体是特定的国家机关;(2)违宪审查机关的结论有法律效力(3)违宪审查的对象是宪法行为(4)违宪审查机关如果认为构成违宪,即进行宪法制裁。

中国宪法第二章内容中国宪法第二章是《中华人民共和国的基本权利和义务》,主要内容如下:第一节 "国家机构和官员",该节规定了国家机构的构成和职责。

根据宪法规定,中华人民共和国的国家机构包括国家主席、国务院、全国人民代表大会、全国人民代表大会常务委员会、地方各级人民代表大会和地方各级人民代表大会常务委员会等。

第二节 "公民的基本权利和义务",该节规定了中国公民的基本权利和义务。

其中包括公民的平等权、人身自由权、言论和出版自由、信仰自由、结社自由、游行、示威、罢工自由等一系列权利。

同时,宪法还规定了公民的基本义务,包括遵守宪法和法律、维护国家安全、保护公共利益、履行社会责任等。

第三节 "民族区域自治",该节规定了中国各少数民族享有进行民族区域自治的权利。

宪法鼓励各民族通过自治中央和地方两个层面的自治机构行使权力,根据各自的具体情况,自主管理本民族的事务,保护和发展本民族的经济、文化和生态环境。

第四节 "法律的监督和司法保障",该节规定了法律的监督机制和司法保障。

宪法规定全国人民代表大会及其常务委员会对法律实施进行监督,依法独立行使审判权的人民法院、检察院受全国人民代表大会和常务委员会的监督。

第五节 "国家机关工作人员",该节规定了国家机关工作人员的基本权利和义务。

宪法规定国家机关工作人员要忠实、勤勉履行职责,依法办事,廉洁奉公。

国家机关工作人员享有的权利包括法律规定的权利和依法享有的其他权利。

中国宪法第二章的内容旨在仔细规定中国公民的基本权利和义务,维护公民的合法权益,保护少数民族的民族权益,确保法律的监督和司法保障的正常运行,以及规范国家机关工作人员的行为和权利。

这些规定为中国社会的公平、公正和法治提供了基本保障。

通过宪法的制定和严格执行,中国全体公民的权利和义务得到平等保护和执行。

第二章宪法的产生和发展一、近代宪法产生的条件资产阶级宪法的产生并不是偶然的,而是有着深刻的社会经济、政治和思想条件。

1.近代资产阶级宪法的产生是资本主义商品经济发展的必然结果,商品经济是宪法产生的经济条件。

在奴隶社会和封建社会时期,国家权力和社会资源高度集中于以君主为代表的统治者手中,社会的被统治者奴隶和农民不拥有国家权力和社会的经济资源.必须使其对统治者产生严重的人身依附关系。

这样,建立在人格独立、平筹、自由基础上的宪法当然不可能产生。

在封建社会末期,资本主义生产方式逐步替代了封建生产方式。

资产阶级为了迅速发展资本主义经济,迫切要求废除一切封建主义的羁绊,建立自由竞争和平等交换的资本主义生产关系。

这种经济形态对人的要求是人们必须成为具有独立人格主体,并且可以自由地占有财产,自由地出卖劳动力,自由地进行生产、交换与竞争。

这样的要求反映在法律上,是用根本法去组织政府并规范政府权力,防范权力专横并为公民的平等权利与自由提供保障,这就为宪法的产生和宪政制度的形成提供了经济上的动力。

2.资产阶级革命的胜利和资产阶级民主制度的建立是资产阶级宪法产生的政治条件。

资产阶级宪法是在摧毁封建专制制度、建立资本主义民主制度的过程中产生的。

为了摆脱封建专制的压迫和束缚,新兴的资产阶级不断掀起反对封建专制、争取民主、自由和平等的斗争。

为了巩固资产阶级革命的胜利成果,防止封建势力复辟,促进资本主义经济的发展,资产阶级便以国家根本法的形式来确认和巩固资本主义的民主制度。

以平等自由为基础,以代议制、选举制、政党制度等为主要内容的近代民主政治为宪法的产生提供了政治条件。

3.以“天赋人权”、“人民主权”、“三权分立”和“法治”为内容的资产阶级启蒙思想是近代宪法产生的思想理论条件。

宪政实践须以宪政理论为先行。

在资产阶级革命过程之前和其中,资产阶级的先进思想家纷纷著书立说,提出了一系列的民主、自由的主张,论证了以民主代替专制、以民权代替君权、以人权代替神权、以自由代替奴役、以平等代替特权的合理性,为资产阶级革命制造舆论。

第二章宪法的历史发展第一节宪法的产生和发展一、近代意义宪法的产生(一)、英国宪法的产生1、英国宪法产生的历史背景2、英国宪法产生的特点(1)、英国宪法是在革命过程中逐渐产生的,在形式上表现为不成文宪法;(2)、革命的不彻底性和妥协性致使王权及其所代表的制度外壳被保留下来;(3)、旧的法律如1215年的《自由大宪章》等成为宪法的组成部分;(4)、英国宪法不具有根本法的形式特征(二)、美国宪法的产生1、美国宪法产生的历史背景及其产生过程中的重要宪法性文献:《独立宣言》、《邦联条例》;2、美国宪法产生的特点:(1)、‚天赋人权‛等思想是美国宪法得以产生的理论基础;(2)、与英国相比,美国的宪法较为彻底;(3)、美国宪法是在克服《邦联条例》存在的诸种缺陷和不足的基础上产生的;(三)、法国宪法的产生1、法国宪法产生的历史背景2、法国宪法的产生特点:(1)、与美国一样,法国的宪法较为彻底;(2)、法国宪法的产生经历了一个曲折的发展过程;(3)、欧洲文艺复兴运动中思想家们所提出的理论为法国宪法的产生奠定了扎实的思想基础;(四)、宪法产生的条件1、比较发达的商品经济是近代意义宪法产生的经济条件;2、比较发达的民主政治是近代意义宪法产生的政治条件;3、民主的、大众的和科学的文化是宪法产生的思想条件;二、宪法的发展以1918年第一次世界大战结束为界限,可以把宪法分为近代宪法和现代宪法。

(一)、近代宪法的发展1、近代宪法的发展可以1848年革命为标志分为两个阶段,第一个阶段是从18世纪末到19世中叶,第二个阶段是从19世纪中叶到第一次世界大战结束;2、近代宪法的主要特点:(1)、确立了主权在民原则,民主共和是宪法的主流;(2)、宪法强调公民权利,特别是自由权利,具有自由主义色彩;(3)、国家权力受到限制,国家的作用主要被限制在政治生活领域,宪法具有政治法的色彩;(4)、从形式上看,成文宪法被普遍采用;(5)、虽然亚洲的日本等国也出现了宪法,但在整个近代,宪法基本上仍然是西方的一种政治法律现象;(二)、现代宪法的发展1、现代宪法的产生1918年的苏俄宪法和1919年的德国魏玛宪法是近代宪法向现代宪法转型的标志。

新修订宪法全文第二章都讲了哪些内容2018年3月11日,第十三届全国人民代表大会第一次会议通过了《中华人民共和国宪法修正案》,修正了第二章关于公民基本权利和义务的内容。

《中华人民共和国宪法》是中华人民共和国的根本大法,拥有最高的法律效力。

自中华人民共和国成立以来,已经通过了四个宪法,分别于1954年9月20日、1975年1月17日、1978年3月5日和1982年12月4日通过,现行宪法为1982年宪法,并历经1988年、1993年、1999年、2004年、2018年五次修订。

第二章关于公民基本权利和义务的内容包括以下几点:1.所有具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民,公民在法律面前一律平等。

2.国家尊重和保障人权,任何公民都享有宪法和法律规定的权利,同时必须履行宪法和法律规定的义务。

3.中华人民共和国年满18周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权,但被剥夺政治权利的人除外。

4.中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

5.中华人民共和国公民有宗教自由,任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民宗教或者不宗教,不得歧视宗教的公民和不宗教的公民。

宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配。

国家保护正常的宗教活动,任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。

6.中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯,任何公民,非经___批准或者决定或者人民法院决定,并由公安机关执行,不受逮捕。

禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由,禁止非法搜查公民的身体。

7.中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯,禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。

8.中华人民共和国公民的住宅不受侵犯,禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。

9.中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律的保护。

除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要,由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外,任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。

新修订宪法全文第二章都讲了哪些内容2018年3月11日第十三届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》修正,第二章对公民的基本权利和义务进行说明。

《中华人民共和国宪法》是中华人民共和国的根本大法,规定拥有最高法律效力。

中华人民共和国成立后,曾于1954年9月20日、1975年1月17日、1978年3月5日和1982年12月4日通过四个宪法,现行宪法为1982年宪法,并历经1988年、1993年、1999年、2004年、2018年五次修订。

▲一、第二章公民的基本权利和义务第三十三条凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民。

中华人民共和国公民在法律面前一律平等。

国家尊重和保障人权。

任何公民享有宪法和法律规定的权利,同时必须履行宪法和法律规定的义务。

第三十四条中华人民共和国年满十八周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权;但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。

第三十五条中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

第三十六条中华人民共和国公民有宗教信仰自由。

任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教,不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。

国家保护正常的宗教活动。

任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。

宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配。

第三十七条中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。

任何公民,非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定,并由公安机关执行,不受逮捕。

禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由,禁止非法搜查公民的身体。

第三十八条中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯。

禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。

第三十九条中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。

禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。

第四十条中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律的保护。