第二章_宪法

- 格式:ppt

- 大小:5.95 MB

- 文档页数:43

第二章宪法基本知识

第二章宪法基本知识介绍了宪法的含义、作用、形式、内容等方面的基本知识。

宪法是一个国家的基本法律,是国家政治生活的根本依据。

宪法规定了国家的政治制度、国家机关的组织和职权、公民的权利和义务等方面的内容,具有最高的法律地位和权威性。

宪法的作用主要有以下几个方面:1. 给国家活动提供法律依据和制约;2. 保护公民的合法权益;3. 维护国家政权的稳定性和持续性;4. 促进国家发展和进步。

宪法的形式通常包括宪法的正文和附则,有的还包括解释和修正程序等。

正文是宪法的主体部分,规定了国家的基本原则、制度和权力分配等内容;附则是对正文的具体实施细节的规定。

宪法的内容包括国家的基本原则、国家机关的组织和职权、公民的基本权利和义务、宪法的修正程序等。

基本原则是宪法的核心,包括社会主义制度、人民代表大会制度、国家分权原则等。

国家机关的组织和职权规定了国家权力的组织结构和职责分工。

公民的基本权利和义务包括言论自由、宗教信仰自由、参与政治活动的权利等。

总之,第二章宪法基本知识介绍了宪法的含义、作用、形式、内容等方面的基本知识,为理解和学习宪法提供了基础。

《中华人民共和国宪法》第二章公民的基本

权利和义务的内容

中华人民共和国宪法第二章中规定的关于公民的基本权利和义务是全

面涵盖社会生活的最重要、最基本的规定,它们成为公民参与社会生

活和发展的基本依据。

宪法第二章规定,公民享有平等的政治权利、经济、社会、文化权利,包括言论、出版自由;宗教信仰自由;结社自由;集会、游行、示威

自由;拥有多部分职业的自由;获得职工权利和社会保障的权利;获

得教育和参加科学技术、文化活动的权利;受社会保护的权利,其他

政治、经济、文化、社会的权利等。

同时,宪法第二章也规定了公民的义务,其中最重要的就是尊重宪法

和法律,遵守法律法规,同时也应当遵守民间习俗和社会公德,保护

社会主义制度、社会经济制度、国家私有财产以及社会公共财产,发

挥社会主义核心价值观的积极作用,遵守劳动纪律,服从社会管理,

爱护环境,传承文化,履行社会义务,服务社会大众等等。

总之,宪法第二章对公民的基本权利和义务做出了全面而深刻的规定,是公民参与社会生活和发展的基本依据。

要求每个公民都有责任去尊

重宪法,全面认识和恪守公民权利和义务,为社会和谐进步而共同努力,营造良好的社会环境。

中国宪法第二章内容中国宪法第二章是《中华人民共和国的基本权利和义务》,主要内容如下:第一节 "国家机构和官员",该节规定了国家机构的构成和职责。

根据宪法规定,中华人民共和国的国家机构包括国家主席、国务院、全国人民代表大会、全国人民代表大会常务委员会、地方各级人民代表大会和地方各级人民代表大会常务委员会等。

第二节 "公民的基本权利和义务",该节规定了中国公民的基本权利和义务。

其中包括公民的平等权、人身自由权、言论和出版自由、信仰自由、结社自由、游行、示威、罢工自由等一系列权利。

同时,宪法还规定了公民的基本义务,包括遵守宪法和法律、维护国家安全、保护公共利益、履行社会责任等。

第三节 "民族区域自治",该节规定了中国各少数民族享有进行民族区域自治的权利。

宪法鼓励各民族通过自治中央和地方两个层面的自治机构行使权力,根据各自的具体情况,自主管理本民族的事务,保护和发展本民族的经济、文化和生态环境。

第四节 "法律的监督和司法保障",该节规定了法律的监督机制和司法保障。

宪法规定全国人民代表大会及其常务委员会对法律实施进行监督,依法独立行使审判权的人民法院、检察院受全国人民代表大会和常务委员会的监督。

第五节 "国家机关工作人员",该节规定了国家机关工作人员的基本权利和义务。

宪法规定国家机关工作人员要忠实、勤勉履行职责,依法办事,廉洁奉公。

国家机关工作人员享有的权利包括法律规定的权利和依法享有的其他权利。

中国宪法第二章的内容旨在仔细规定中国公民的基本权利和义务,维护公民的合法权益,保护少数民族的民族权益,确保法律的监督和司法保障的正常运行,以及规范国家机关工作人员的行为和权利。

这些规定为中国社会的公平、公正和法治提供了基本保障。

通过宪法的制定和严格执行,中国全体公民的权利和义务得到平等保护和执行。

第二章宪法的产生和发展一、近代宪法产生的条件资产阶级宪法的产生并不是偶然的,而是有着深刻的社会经济、政治和思想条件。

1.近代资产阶级宪法的产生是资本主义商品经济发展的必然结果,商品经济是宪法产生的经济条件。

在奴隶社会和封建社会时期,国家权力和社会资源高度集中于以君主为代表的统治者手中,社会的被统治者奴隶和农民不拥有国家权力和社会的经济资源.必须使其对统治者产生严重的人身依附关系。

这样,建立在人格独立、平筹、自由基础上的宪法当然不可能产生。

在封建社会末期,资本主义生产方式逐步替代了封建生产方式。

资产阶级为了迅速发展资本主义经济,迫切要求废除一切封建主义的羁绊,建立自由竞争和平等交换的资本主义生产关系。

这种经济形态对人的要求是人们必须成为具有独立人格主体,并且可以自由地占有财产,自由地出卖劳动力,自由地进行生产、交换与竞争。

这样的要求反映在法律上,是用根本法去组织政府并规范政府权力,防范权力专横并为公民的平等权利与自由提供保障,这就为宪法的产生和宪政制度的形成提供了经济上的动力。

2.资产阶级革命的胜利和资产阶级民主制度的建立是资产阶级宪法产生的政治条件。

资产阶级宪法是在摧毁封建专制制度、建立资本主义民主制度的过程中产生的。

为了摆脱封建专制的压迫和束缚,新兴的资产阶级不断掀起反对封建专制、争取民主、自由和平等的斗争。

为了巩固资产阶级革命的胜利成果,防止封建势力复辟,促进资本主义经济的发展,资产阶级便以国家根本法的形式来确认和巩固资本主义的民主制度。

以平等自由为基础,以代议制、选举制、政党制度等为主要内容的近代民主政治为宪法的产生提供了政治条件。

3.以“天赋人权”、“人民主权”、“三权分立”和“法治”为内容的资产阶级启蒙思想是近代宪法产生的思想理论条件。

宪政实践须以宪政理论为先行。

在资产阶级革命过程之前和其中,资产阶级的先进思想家纷纷著书立说,提出了一系列的民主、自由的主张,论证了以民主代替专制、以民权代替君权、以人权代替神权、以自由代替奴役、以平等代替特权的合理性,为资产阶级革命制造舆论。

第二章宪法的历史发展第一节宪法的产生和发展一、近代意义宪法的产生(一)、英国宪法的产生1、英国宪法产生的历史背景2、英国宪法产生的特点(1)、英国宪法是在革命过程中逐渐产生的,在形式上表现为不成文宪法;(2)、革命的不彻底性和妥协性致使王权及其所代表的制度外壳被保留下来;(3)、旧的法律如1215年的《自由大宪章》等成为宪法的组成部分;(4)、英国宪法不具有根本法的形式特征(二)、美国宪法的产生1、美国宪法产生的历史背景及其产生过程中的重要宪法性文献:《独立宣言》、《邦联条例》;2、美国宪法产生的特点:(1)、‚天赋人权‛等思想是美国宪法得以产生的理论基础;(2)、与英国相比,美国的宪法较为彻底;(3)、美国宪法是在克服《邦联条例》存在的诸种缺陷和不足的基础上产生的;(三)、法国宪法的产生1、法国宪法产生的历史背景2、法国宪法的产生特点:(1)、与美国一样,法国的宪法较为彻底;(2)、法国宪法的产生经历了一个曲折的发展过程;(3)、欧洲文艺复兴运动中思想家们所提出的理论为法国宪法的产生奠定了扎实的思想基础;(四)、宪法产生的条件1、比较发达的商品经济是近代意义宪法产生的经济条件;2、比较发达的民主政治是近代意义宪法产生的政治条件;3、民主的、大众的和科学的文化是宪法产生的思想条件;二、宪法的发展以1918年第一次世界大战结束为界限,可以把宪法分为近代宪法和现代宪法。

(一)、近代宪法的发展1、近代宪法的发展可以1848年革命为标志分为两个阶段,第一个阶段是从18世纪末到19世中叶,第二个阶段是从19世纪中叶到第一次世界大战结束;2、近代宪法的主要特点:(1)、确立了主权在民原则,民主共和是宪法的主流;(2)、宪法强调公民权利,特别是自由权利,具有自由主义色彩;(3)、国家权力受到限制,国家的作用主要被限制在政治生活领域,宪法具有政治法的色彩;(4)、从形式上看,成文宪法被普遍采用;(5)、虽然亚洲的日本等国也出现了宪法,但在整个近代,宪法基本上仍然是西方的一种政治法律现象;(二)、现代宪法的发展1、现代宪法的产生1918年的苏俄宪法和1919年的德国魏玛宪法是近代宪法向现代宪法转型的标志。

新修订宪法全文第二章都讲了哪些内容2018年3月11日,第十三届全国人民代表大会第一次会议通过了《中华人民共和国宪法修正案》,修正了第二章关于公民基本权利和义务的内容。

《中华人民共和国宪法》是中华人民共和国的根本大法,拥有最高的法律效力。

自中华人民共和国成立以来,已经通过了四个宪法,分别于1954年9月20日、1975年1月17日、1978年3月5日和1982年12月4日通过,现行宪法为1982年宪法,并历经1988年、1993年、1999年、2004年、2018年五次修订。

第二章关于公民基本权利和义务的内容包括以下几点:1.所有具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民,公民在法律面前一律平等。

2.国家尊重和保障人权,任何公民都享有宪法和法律规定的权利,同时必须履行宪法和法律规定的义务。

3.中华人民共和国年满18周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权,但被剥夺政治权利的人除外。

4.中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

5.中华人民共和国公民有宗教自由,任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民宗教或者不宗教,不得歧视宗教的公民和不宗教的公民。

宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配。

国家保护正常的宗教活动,任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。

6.中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯,任何公民,非经___批准或者决定或者人民法院决定,并由公安机关执行,不受逮捕。

禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由,禁止非法搜查公民的身体。

7.中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯,禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。

8.中华人民共和国公民的住宅不受侵犯,禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。

9.中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律的保护。

除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要,由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外,任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。

第二节国体、政体一、国体(一)国体概述国体,即国家性质。

决定国家性质的因素主要有三个:第一,国家政权的阶级本质,在国家处于统治地位的阶级决定国家政权的阶级本质;第二,国家政权的经济基础,任何国家政权都是建立在4定经济基础之上的,并为定经济基础服务的;第三,社会的精神文明,精神文明的内容决定着一个国家活动的发展方向,特别是统治阶级的意识形态和价值取向,主导着国家政策的制定或改变。

历史上先后有四种不同性质的国家:即奴隶制国家、封建制国家、资本主义国家和社会主义国家(二)我国的国体是人民民主专政我国宪法规定:“中华人民共和国是工人阶级领导的,以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。

”这是我国国体的明确规定。

简单地说就是人民民主专政。

我国宪法第2条规定:“中华人民共和国的一切权力属于人民。

”从这个意义上讲,人民民主专政的国家,也就是人民主权的国家。

我国宪法第1条规定:“社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。

”社会主义制度决定于一个方面的因索:在政治上实行工人阶级为领导、工农联盟为基础的人民民主专政:在经济上以公有制为子体、多种所有制经济共同发展,以按劳分配为主体、多种分配方式并存;在精神文明上是社会主义精神文明。

土二述三个方面也是国家性质的体现。

(三)中国共产党领导的多党合作和政治协商制度当代中国的政党制度有以下基本内容:(1)中国共产党和各民主党派合作的政治基础是坚持共产党领导和坚持四项基本原则。

<2)中国共产党和各民主党派合作的基本方针是:长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共。

(3)中国共产党是执政党,党对国家事务实行领导的主要方式是:使党的主张经过法定程序变成国家意志,成为全体人民共同遵循的规范。

(4)各民主党派不是在野党,不是反对党,而是参政党。

他们在宪法范围内享有政治自由、组织独立、法律地位平等的权利;他们在国家政治生活中充分发挥参政和监督作用。

民主党派参政议政,不是与共产党轮流执政,而是共同致力于社会主义现代化建设事业。

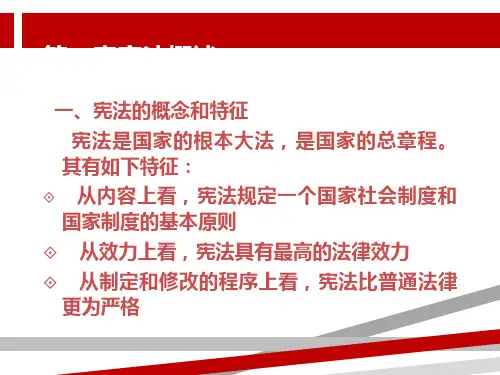

第二章宪法第一节概述一、宪法的概念、特征和本质(一)宪法的概念及其地位宪法是具有最高法律效力的根本大法,是一切组织和个人的根本活动准则。

宪法在国家法律体系中居于根本法地位1、宪法规定国家的根本制度和根本任务2、宪法具有最高的法律效力。

3、宪法要求有严格的制定和修改程序修改宪法的程序:由全国人大常委会或五分之一以上的全国人大代表提议,并由全国人大以全体代表的三分之二以上的多数通过。

(二)宪法的特征1、内容上,宪法规定的是国家的根本任务、根本制度等根本性问题。

2、效力上,宪法具有最高法律效力3、程序上,宪法的制定和修改程序比其他法律严格,宪法一般由国家最高权力机关或依法成立的特定机关通过特定程序制定和修改。

(三)宪法的本质1、宪法具有鲜明的阶级性①宪法是政治斗争、尤其是阶级斗争的结果和总结;②宪法是统治阶级意志和利益的集中表现;③各种政治力量,尤其是阶级力量的实际对比关系影响乃至决定着宪法的具体内容;④各种政治力量对比关系是宪法发展变化的重要因素。

2、宪法是民主制度的法律化民主首先是一种国家制度,民主还意味着国家确认公民的基本权力和自由宪法不是从来就有的,最早出现的宪法是资产阶级宪法。

社会主义宪法是社会主义民主制度的法律化;社会主义宪法的基本原则,是社会主义民主制度的要求和体现。

二、宪法的作用1、宪法对统治权的作用主要表现在:①确认、维护和巩固国家权力;②规范国家权力有效运行、防止权力滥用。

(是宪法民主性体现)2、宪法对法制的作用主要表现在:①促进法制的完备和健全。

(宪法是其他法律以及整个法律制度产生的基础和依据)②促进法制的统一。

(宪法具有最高法律效力,其他法律不得与之抵触,宪法是审定和检验其他法律是否符合统治阶级利益和需要的最高标尺)3、宪法对公民权利的保障作用主要表现在①宪法确定公民基本权利和自由的内容②宪法为公民基本权利和自由的实现规定了必要的保障。

4、宪法对政治制度的作用表现在:①确立和维护国家政治制度。